Зотова С.В. Ковровые орнаменты андроновской керамики // Новое в советской археологии. МИА. № 130. — М., 1965.

Изучение орнаментации андроновской керамики имеет большое значение для выявления локальных вариантов 1 и уточнения хронологической шкалы памятников 2.

[adsense]

Хронологические и территориальные изменения особенно четко выражены в узорах, названных С. В. Киселевым «ковровыми» 3. Эти узоры, рассматривавшиеся до сих пор лишь суммарно, в основном связаны с керамикой федоровского типа. При детальном изучении андроновской орнаментики обращает внимание, что все разнообразие композиций строится на комбинации в трех основных зонах 4 немногочисленных элементов геометрического узора. Даже сложнейшие фигуры «коврового» узора, размещающиеся всегда в третьей зоне, сводятся к немногим элементам, группировка которых, как удалось установить на основании изучения 140 образцов, подчиняется определенным правилам. «Ковровый» узор выполняется исключительно зубчатым штампом. Линии узора андроновской керамики составляются из трех-четырех рядов штампа, реже из двойной линии с внутренней штриховкой 5.

Обязательной частью композиции является горизонтальный зигзаг, опоясывающий тулово сосуда под плечиками. К этому зигзагу снизу прикрепляются различные фигуры, образующие основную часть «коврового» орнамента. Одни фигуры примыкают к нижнему углу зигзаговой линии, другие — к серединам ее сторон. Каждая из таких фигур или группы из двух-трех близко примыкающих отдельных фигур окаймлены снизу фестоном из мелких соприкасающихся треугольников, что позволяет говорить об этих фигурах как о вписанных в пространство между верхним зигзагом и фестоном.

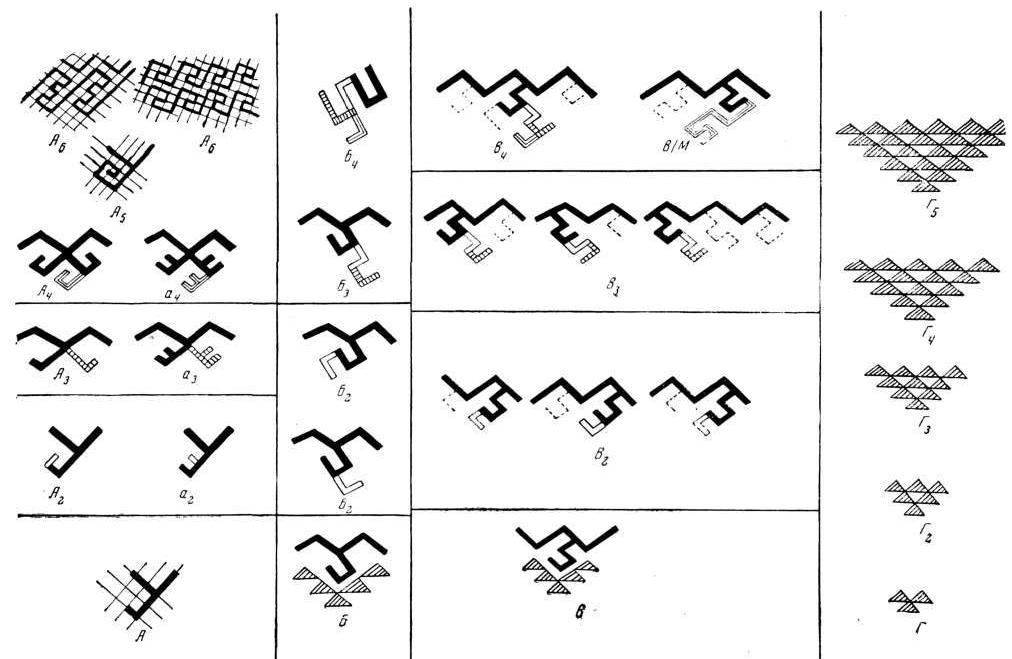

При сравнении всей серии вписанных фигур выясняется закономерность их построения. Они образуются отрезками ломаных линий, располагающихся по отношению друг к другу под углом, близким к прямому, и обязательно либо перпендикулярно, либо параллельно сторонам верхнего зигзага. При любой сложности композиции эти фигуры внутри себя не образуют замкнутых полей. В пределах каждого фестона, включающего несколько фигур, одна из них, более сложная, является основной, остальные лишь придают законченность и симметричность вписанной композиции в целом. Все фигуры могут быть построены на квадратной сетке, каждое деление которой равно половине длины прямых линий, образующих верхний зигзаг. По способу прикрепления к верхнему зигзагу и по форме примыкающих к нему основных элементов 6 вся серия вписанных фигур может быть разделена на три основных типа (рис. 1).

Тип А. Исходная фигура — простой «крючок», опущенный из вершины зигзага (рис. 1, А). Усложнение основной фигуры производится путем последовательного прибавления к ней одного прямого отрезка (рис. 1, А2). Основная фигура часто симметрично удваивается (рис. 1, А3). Более высокая ступень усложнения достигается прибавлением основного элемента к нижнему углу одной из симметричных фигур (рис. 1, A4). Вариантами того же типа являются фигуры а2, а3 и а4 (рис. 1).

Тип Б. Исходная фигура — «крючок» в виде буквы «п», прикрепленный к вершине зигзага (рис. 1, Б). Усложнение достигается путем последовательного прибавления «г»-образной фигуры (рис. 1, В2, БЗ, Б4).

Тип В. Исходная фигура — коленчатый, крючок, опущенный из середины стороны зигзага (рис. 1, В). Усложнение достигается путем последовательного прибавления «г»-образной фигуры (рис. 1, B2—B4). Более высокая ступень усложнения получается включением в состав узора сложной и нерасчленимой меандровой фигуры (рис. 1, В/М).

Широко применяются симметрические построения.

Усложнение каждого из типов сводится к нескольким последовательным ступеням.

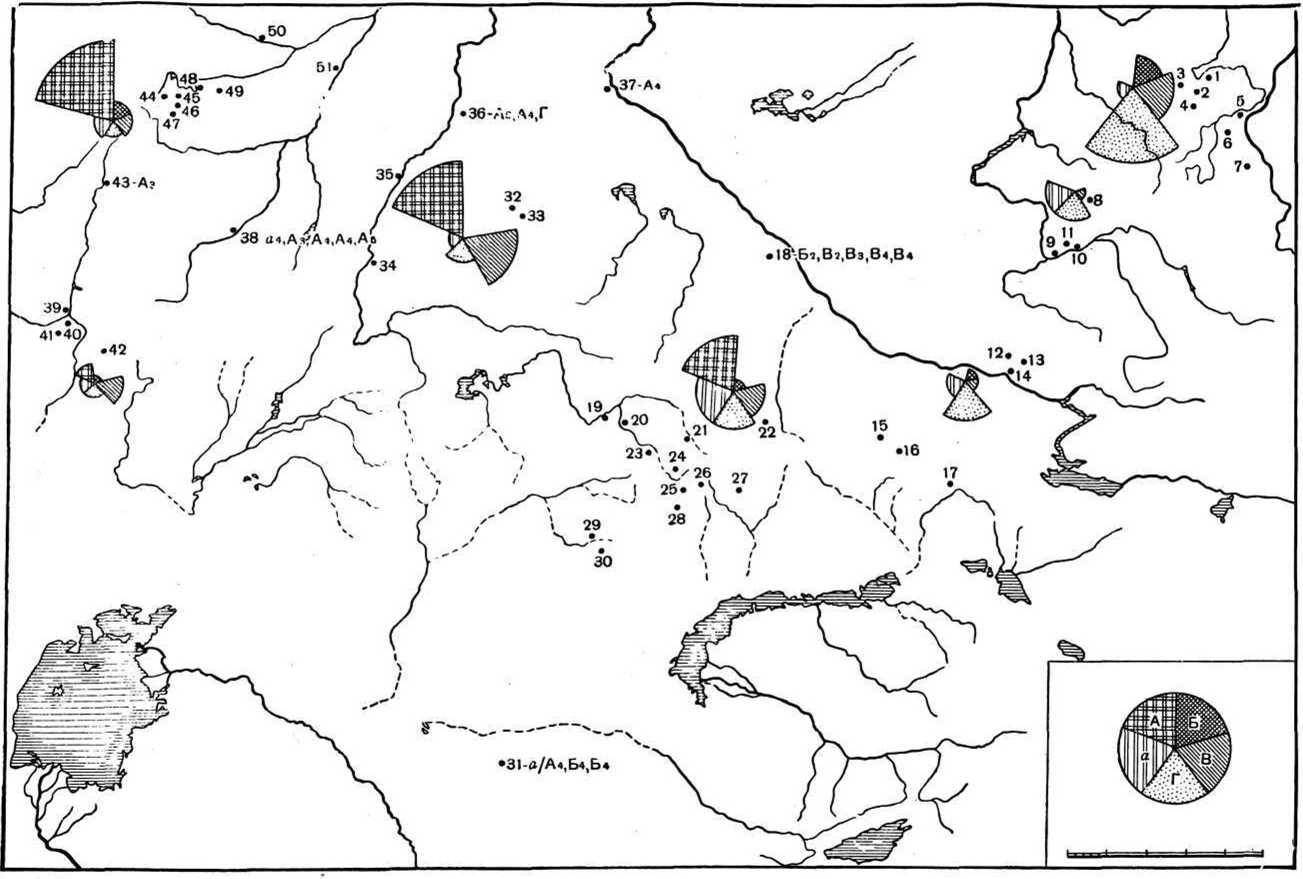

Простые фигуры основных типов, никогда не сочетающиеся друг с другом на одном сосуде, встречаются лишь в пределах Казахстана; на остальных территориях преобладают фигуры одного из типов, причем преимущественно усложненные (рис. 2). Так, в западных областях господствует тип А, в восточных — тип В. Тип Б, хотя и встречается как в западных, так и в восточных районах, но различается в них по степени сложности. Часто на одном сосуде сочетаются вписанные фигуры одного типа, представляющие обычно две ближайшие ступени усложнения композиции 7. Это позволяет установить хронологическую последовательность в усложнении вписанных фигур. Сосуды из Пичугина и Биырек-коля с фигурами типа В могут быть датированы завершающим периодом бытования федоровского типа 8. Применение в орнаментации керамики Борового и Федоровского могильников меандров в качестве вписанных фигур (рис. 1, Аб) позволяет ставить вопрос о переосмыслении первоначального узора, так как промежутки между меандрами представляют собой все те же простейшие фигуры типа А, только здесь они служат фоном меандровой композиции.

[adsense]

Рис. 2. Карта распространения типов и разновидностей ковровых орнаментов

1 — Андроново (Г2; Г3); 2 — Орак (а3; а3; Б; Бг/Б3; Б/Б2; В; В2; Г; Г2; Г2; Гз; Г4; Г8); 3 — Пичугино, раскопки А. И. Мартынова (Б; Ва/Вз; В2/В3; В3); 4 — Ужур, раскопки H. Л. Плановой (Г3); 5 — Новоселово (В; Г2); 6 — Усть-Ерба (Г; Г; Г2; Г/Г2); 7 — Подкунинский (Г2; Г3); 8 — Кытманово, раскопки В. И. Каца (Б2; В2; Г; Г2); 9 — Шипуново (А4); 10 — Иконниково (А; А3/А4; Г2; Г2); 11 — Ляпустин мыс, раскопки Б. X. Кадикова (As); 12 — Малый Койтас (А^/Гsi Б); 13 — Облакатка (Г); 14 — Кара-Узак (Г2); 15 — Сары-Булак (В2); 16 — Сарыколь (As; As); 17 — раскопки В. В. Радлова (Г2; Г2); 18 — Ак-Мола, раскопки М. К. Кадырбаева; 19 — Алап-Аул (ад; А/А3); 20 — Дандыбай (А5; В; В; Г); 21 — Джамантас (А5); 22 — Энбак-Суйгуш, раскопки Л. Ф. Семенова (Б); 23 — Бугулы I (а4; В); 24 — Былкылдак I (А3; В); 25 — Карасай (а3; А); 26 — Канат-тас (Г; Г); 27—Бегазы (а4; А; Гд/Гя); 28 — Ельшибак (А3); 29—Сангуыр И (As; Г/Г2); 30 — Атасу (а2); 31—Тау-Тары; 32—Боровое (В2; ajв3; As; Ae; Ae; As; В/В2; В2; В2/В3/М; Вз/М; В4; Г/Г2); 33—Ьиырекколь (А; В3/В4; В4); 34 — Калачаво (А4; АС); 35 — Боганаты ((А3; Г); 36 — Петропавловск; 37 — Омская стоянка; 38 — Алексеевское поселение (а4; А3; А4; А4; As); 39 — Хабарноа (А; А; Ал; Б2); 40 — Киргильда (В2; Г); 41 — Каргала (В); 42 — Ушкатты, раскопки Е. Е. Кузьминой (а3; В2; В2); 43 — Агаповка, раскопки А. И. Рассадович (А3); 44—Смолино (А3; А3; As; As; Г2); 45 — Сухомасово (А3; В2); 46 — Исаково (а2; а2; а4; А; А; Бг); 47 — Синаглаэово (Б2; Б2; В2); 48 — Федоровка (Б/Б2; А6); 49 — стоянка у оз. Ачликуль, колл. Челябинского музея (Л4); 50 — Замараевское поселение (As; As; В2); 51 — Царев курган (А2; Б2).

На врезке показан принцип распределения полей для орнаментальных типов на диаграммах. Единица масштаба означает один случай, отмеченный на радиусе. Цифрами обозначены памятники; цифра, стоящая рядом с буквой, означает степень сложности орнамента; буквы обозначают типы орнаментов: А — тип I, подгруппа 1; в — тип I, подгруппа 2; Б — тип II; В — тип III; Г — тип IV; М — меамдровый узор, присоединенный к сложной фигуре. Индексы, выраженные дробью, обозначают разные орнаменты одного сосуда.

Близость по композиции и ступени сложности орнаментации керамики из Пичугина и Биырек-коля, географически удаленных друг от друга, позволяет, по-видимому, отнести все вписанные фигуры высших ступеней сложности типа В к концу бытования федоровской керамики.

В крупных могильниках, таких, как Орак и Боровое, в разных оградах представлены орнаменты разных ступеней сложности, тогда как в пределах одной или смежных оград степень сложности фигур различается не более чем на одну ступень 9. Это позволяет говорить о хронологической последовательности захоронений в различных оградах. Более простые схемы, очевидно, связаны с более ранними погребениями. На основании этих наблюдений в дальнейшем может быть построена хронологическая шкала федоровских памятников Северного Казахстана, Алтая и Минусинской котловины.

В поздних андроновских могильниках Центрального Казахстана 10 обнаружены горшки с вписанными узорами типа А, которые благодаря усложнению приобрели вид спирального завитка (рис. 1, As). В противоположность ранним федоровским орнаментам они не могут быть построены на обычной сетке, для них требуется сетка с более мелкими делениями. Способ усложнения фигур и применение более мелкой сетки позволяет связывать их с аналогичной системой орнаментации на алакульской керамике Зауралья, лишенной обрамляющего фестона.

Тип Г — фестоны из рядов треугольников (рис. 1 Г), с которыми сопоставляются фестоны, обрамляющие вписанные фигуры (рис. 1, Б, В). Этот тип характерен для Прииртышья и восточных областей андроновского ареала. Он значительно расширяет базу для хронологических наблюдений и выяснения локальных особенностей. Степеням сложности вписанных фигур здесь соответствует увеличение рядов треугольников в каждом фестоне. Так же как и в предыдущих типах степень сложности фигур, размещающихся на одном и том же сосуде, различается лишь на одну ступень; интересно, что во многих могильниках представлены группы сосудов с совершенно определенным числом одинаковых фестонов. Конфигурация составляющих фестоны треугольников может быть различной: они бывают либо равносторонними, либо «косыми», аналогично характерным «косым» треугольникам первой зоны 11.

Близость андроновской орнаментации 12 к орнаментации плетений и ковровых изделий намечается уже при рассмотрении ее основных элементов. Большинство элементов андроновской орнаментации до сего дня воспроизводится в орнаментике ковров Казахстана и Средней Азии. Выясняя соответствия между орнаментацией плетений и керамики, Жолт Чалог 13 одним из основных критериев установления этого сходства считал наличие правильной сетки, на основе которой строится геометрический узор. Но и узоры на изделиях коврового переплетения также обязательно строятся на сетке.

На примере «ковровой» орнаментации отчетливо выявляется прямое соответствие системы построения андроновского геометрического орнамента принципам построения узоров на плетеных и ковровых изделиях 14. Совпадают и принцип размещения одиночной фигуры или группы фигур в ромбическом либо треугольном орнаментальном поле и традиция обрамления композиций фестонами из треугольников, и применение многорядных фестонов 15.

До недавнего прошлого ковровые изделия Средней Азии и Казахстана очень четко различались по принадлежности их тем или иным племенным и родовым группам 16. Определяющими здесь были именно центральные геометрические фигуры. У многих народов Евразии и Америки наблюдается соответствие различных форм орнаментации родовой принадлежности ее носителя 17. Вполне вероятно, что вписанные фигуры андроновской керамики представляют собой родовые знаки, а усложнения их могут отражать различные формы деления расселяющихся андроновских групп 18.

Зотова С.В. Ковровые орнаменты андроновской керамики // Новое в советской археологии. МИА. № 130. — М., 1965.

Notes:

- М. П. Грязнов. Погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане. — Сб. «Казаки», Л., 1927; М. Н. Комарова. Относительная хронология памятников андроновской культуры. — «Государственный Эрмитаж. Археологический сборник», вып. 5. Л., 1962; С. В. Зотова. О локальных особенностях орнаментации андроновской керамики. Сообщение на заседании сектора неолита и бронзы Института археологии АН СССР, 1958. ↩

- В. С. Сорокин. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казахстане. — МИА, 1962, Д5 120; М. Н. Комарова. Указ. соч. ↩

- С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М.— Л., 1951, стр. 85. ↩

- Зональное размещение узоров рассмотрено впервые С. А. Теллоуховым (С. А. Теплоухов. Древнне погребения в Минусинском крае, — «Материалы по этнографии», т. III. Л., 1927) и Грязновым (указ. соч.). Первые две зоны располагаются на шейке — «орнаменты на венчиках» и «орнаменты на шейках» (М. Н. Комарова, Указ. соч.), третья — на плечах и по тулову сосуда («орнаменты на плечиках», по М. Н. Комаровой). ↩

- А. М. Оразбаев. Северный Казахстан в эпоху бронзы.— «Труды ИИАЭ АН Каэ, ССР», т. 5. Алма-Ата, 1958, табл. III, рис. 7, 11. ↩

- Основным считается простейший элемент узора, встречающийся самостоятельно. ↩

- Б/Б2 на сосуде из могилы 1 кургана 39 Федоровского могильника (Челябинский областной краеведческий музей); В/В2 — у сосуда из оградки IV Борового могильника (Гос. Эрмитаж, № 2216-0S): В2/В3 — у горшка из кургана 1 Пичугинского могильника (Кемеровский областной краеведческий музей). ↩

- В Пичугине в кургане 1 встречен бронзовый наконечник дротика, аналогичный черешковому дротику из ящика 1 ограды 4 могильника Атасу, которая относится к алакульскому этапу. В могиле 3 ограды 23 могильника Виырек-коль обнаружен наконечник бронзовой листовидной втульчатой стрелы, аналогичный стрелам Алексеевского поселения и стреле из «замараевского» комплекса ограды 1 Борового могильника (А. М. Оразбаев. Указ. соч., табл. IV, рис. 17; табл. VIII, рис. 10). ↩

- Оградки 15 и 16 могильника Орак; могилы 1 и 2 оградки 23 могильника Биырек-коль; могилы В и Ж ограды 14 Борового могильника. ↩

- Могильники Джаман-тас и Сангуыр II. В первом исследована ограда, аналогичная сооружениям дындыбаевско-бегазинского этапа. Сангуыр II датируется браслетами со спиральными «рожками» (М. К. Кардыбаев. Могильник Сангуыр II. «Труды ИИАЭ, АН Каз. ССР», т. 12. Алма-Ата, 1961). ↩

- Применение «косых» (тупоугольных) треугольников и наклонно поставленных меандров отличает андроновско-федоровскую систему геометрической орнаментации от систем, где композиции строятся на горизонтальных или вертикальных осях симметрии, и, в частности, от алакульско-карагандинской орнаментальной системы. ↩

- Приношу глубокую благодарность за помощь в ознакомлении с коллекциями андроновской керамики археологам Казахстана — К. А. Акишеву, М. К. Кадырбаеву, А. М. Оразбаеву, А. Г. Максимовой и Л. Ф. Семенову; сотрудникам Института истории АН Киргизской ССР — П. Н. Кожемяко, Д. Ф. Виннику, И. Кожомбердиеву; а также Э. А. Федоровой-Давыдовой и К. Ф. Смирнову, Н. Л. Членовой, Е. Е. Кузьминой, В. А. Кацу, А. И. Мартынову, В. С. Стоколосу, М. Г. Мошковой и С. Рахимову. ↩

- Zsolt Csalog. A Bodrogkeresztiiri kultura keramiajanak fonott edenyeket utanzo ornamentikaja. «Archaeologiai Ertesitff», vol. 89. Budapest, 1962. ↩

- Благодарю П. М. Кожина за более глубокую постановку темы о соответствии керамической и плетеной орнаментации. При ознакомлении с данными о специфических особенностях разных систем плетений выясняется, что узоры андроновско-федоровской и алакульско-карагандинской керамики не могут восходить к одним и тем же видам плетений. Для алакульско-карагандинской орнаментации типично построение на горизонтально-вертикальной сетке и равновеликость фоновых пространств и основных элементов орнаментации. Эти принципы находят полное соответствие, в частности, в диагональном циновочном плетении, где они обусловлены техникой производства. Косоугольные, наклонные композиции андроновско-федоровской орнаментации восходят к иным системам плетений (Общая разработка данной темы: W. Н. Holmes. A Study of the textile Art in its Relation to the Development of Form and Ornament. 6-th Annual Report of the Bureau of Ethnology. Washington, 1888. ↩

- Орнаменты ковров и «баскуров» собрания Центрального музея Казахстана. Отдел этнографии, № 421, 507, 520; к. п. 4612/308; 867/1356, к. п. 727 и др. ↩

- В. Г. Мошкова. Племенные «голи» в туркменских коврах. — СЭ, 1946, № 1; М. С. Андреев. Орнамент горных таджиков и киргизов Памира. Ташкент, 1928; М. Гаврилов. Орнамент киргиз Сусамыра. Ташкент, 1929; В. И. Масальский. «Россия», т. XIX. Туркестанский край. СПб., 1913, стр. 528. ↩

- М. Е. Фосс. Древнейшая история севера Европейской части СССР.— МИА, 1952, № 29, стр. 64—77. ↩

- В данной связи большой интерес представляет ленточный орнамент обских угров (В. Н. Чернецов. Орнамент ленточного типа у обских угров. СЭ, 1948, № 1; он же. Фратриальное устройство обско-югорского общества. СЭ, 1949, № 2, стр. 23). Расселившиеся на огромной территории угорские группы (роды, разросшиеся в племена) повсеместно сохраняют одни и те же мотивы орнамента, связанные с родовой символикой. Существующие местные и индивидуальные варианты орнаментации представляют лишь различные модификации исходной схемы. они сохраняют также и ее название.

См также Ю. Б. Симченко. Тамги народов Сибири XVII века. М., 1965. ↩