К содержанию 147-го выпуска Кратких сообщений Института археологии Курганный могильник Красный Яр, или Змеевка, расположен у с. Красный Яр Советского р-на Алтайского края (в 25 км к юго-востоку от г. Бийск), на останце второй террасы р. Каменка, левого притока Катуни, вблизи устья р. Змеевка, впадающей в Каменку. Могильник был открыт в 1929 г. С. М. […]

Метка: федоровская культура

Кирюшин Ю.Ф. Работы в лесостепном Алтае

Кирюшин Ю.Ф. Работы в лесостепном Алтае // Исследования памятников древних культур Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1987. С. 32–35. Алтайская археологическая экспедиция начала исследования комплекса разновременных памятников у д.Быково Тюменцевского района. При раскопках на Быковском грунтовом могильнике вскрыто около 800 кв.м площади и расчищено 16 могил, из которых 15 датировались эпохой бронзы, а одна […]

В.И. Молодин, Т.А. Чикишееа, Д.В. Поздняков, А.С. Пилипенко, А.А. Журавлев, Р.О. Трапезое, А.Г. Ромащенко. Миграция андроновского населения в Западную Сибирь: археологический, антропологический и палеогенетический аспекты

Молодин В.И., Чикишева Т.А., Поздняков Д.В., Пилипенко А.С., Журавлев А.А., Трапезов Р.О., Ромащенко А.Г. Миграция андроновского населения в Западную Сибирь: археологический, антропологический и палеогенетический аспекты // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. – СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. – С. 249–250. Одним из наиболее масштабных демографических явлений в Евразии в эпоху развитой бронзы является расселение […]

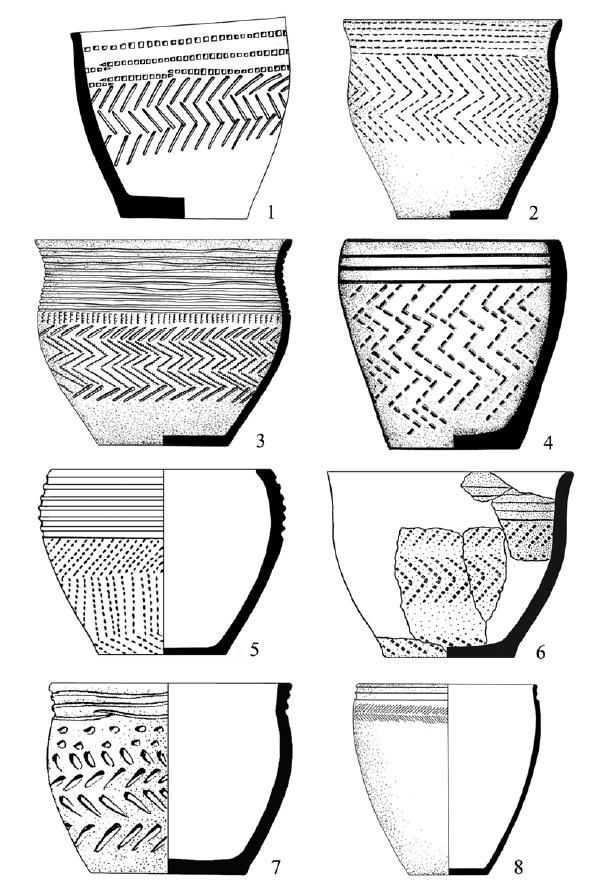

Зах В.А. О формировании федоровской культуры (по материалам Нижнего Притоболья)

Зах В.А. О формировании федоровской культуры (по материалам Нижнего Притоболья) // Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. СПб.; Вел. Новгород, 2011. Т. 1. С. 220−222. Для лесостепного Притоболья К.В. Сальников предложил трехступенчатую периодизацию андроновской культуры: федоровский (XVII-XVI вв. до н.э.), алакульский (XV-XII вв. до н.э.) и замараевский (XII-VIII вв. до н.э.) этапы (1967). Э.А. Федорова-Давыдова […]

Ковтун И.В. Происхождение и смысловое значение андроновской каннелюрно-«ёлочной» орнаментации

Ковтун И.В. Происхождение и смысловое значение андроновской каннелюрно-«ёлочной» орнаментации // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2015. — № 2 (62). — Т. 6. — С. 51-61. В восточной части собственно андроновского культурного массива заметно увеличивается представительство ряда орнаментальных композиций, редко встречающихся в центральной и западной областях общеандроновского ареала. Одно из таких построений представлено сочетанием каннелюр […]

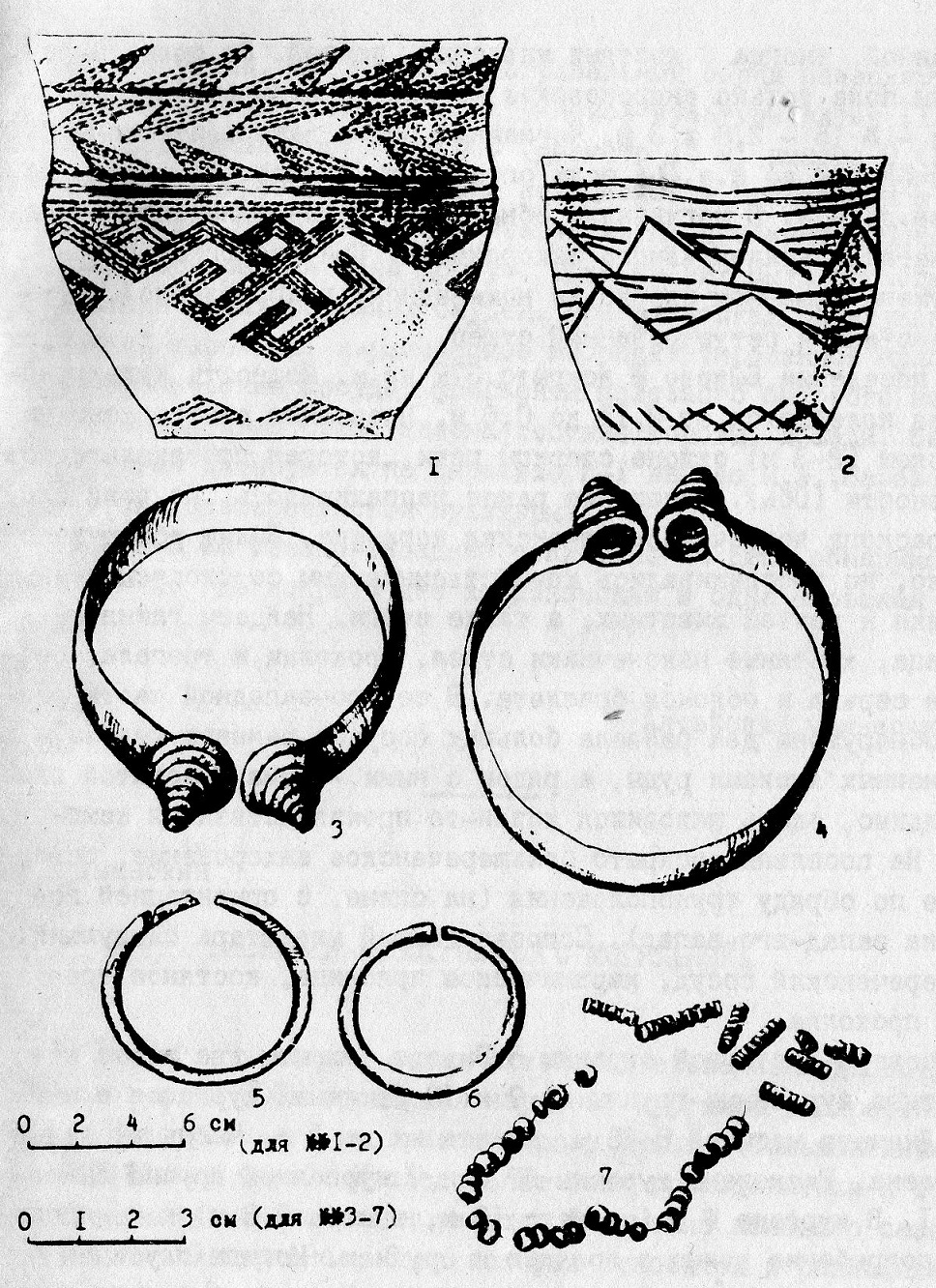

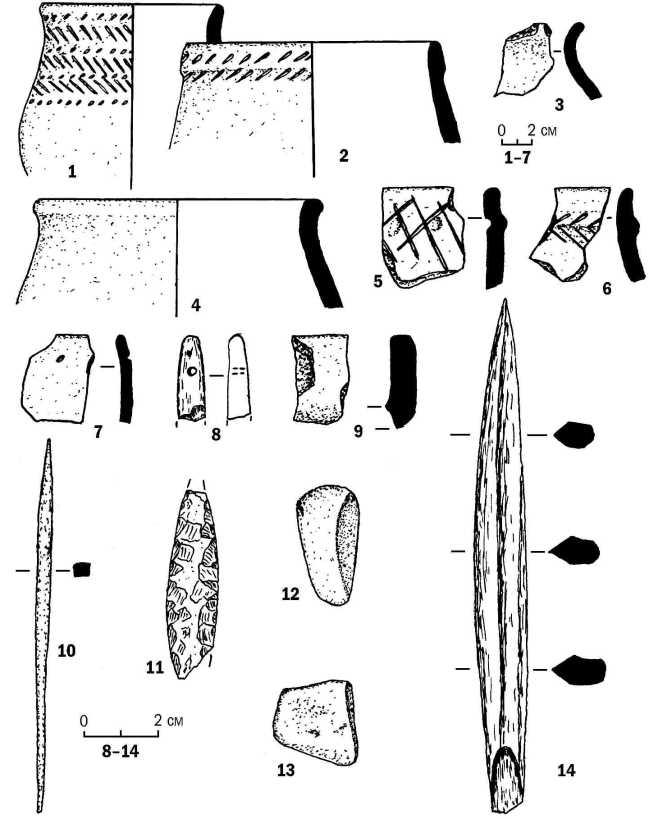

Бобров В.В., Горяев В.С. Итоги полевых исследований памятника Танай-12

Бобров В.В., Горяев В.С. Итоги полевых исследований памятника Танай-12 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАиЭ СО РАН, 2004. Том X. С. 189-193. Летом 2004 года Кузбасской археологической экспедицией КЛАЭ СО РАН — КемГУ были полностью завершены полевые исследования курганного могильника Танай 12. начатые в 1999 году (Бобров. Горяев, 2000). Памятник […]

Бобров В.В. Раскопки поселений в Ачинско-Мариинской лесостепи

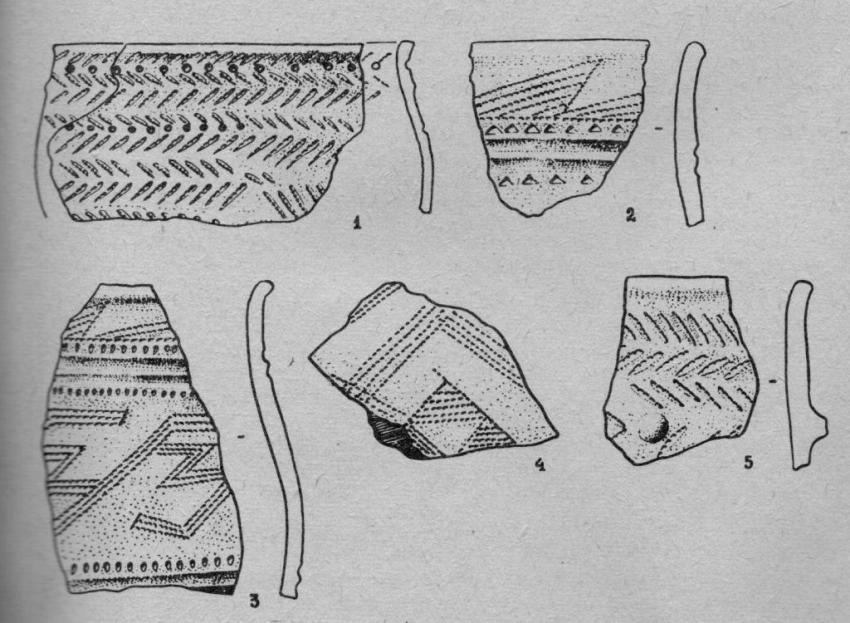

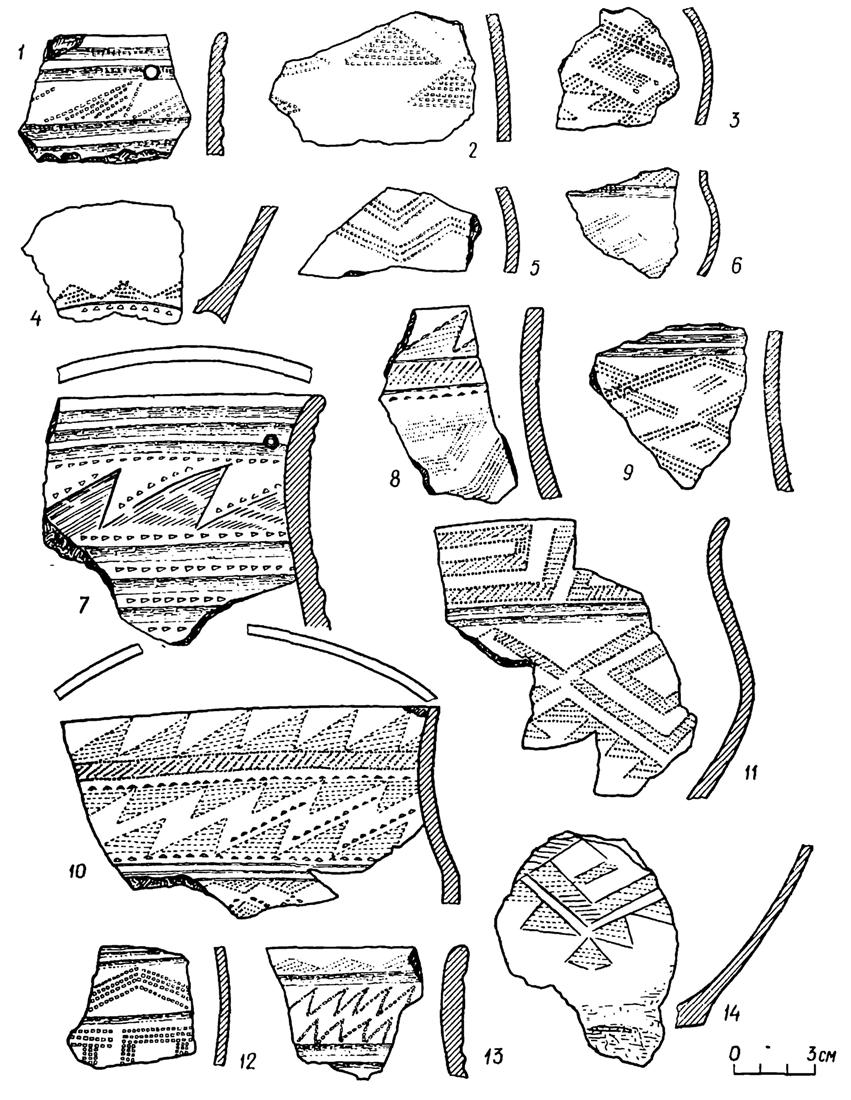

Бобров В.В. Раскопки поселений в Ачинско-Мариинской лесостепи // Археологические открытия 1985 г. — М.: Наука, 1987. — С. 225-226. Кузбасский отряд Южносибирской экспедиции Кемеровского университета продолжил раскопки поселений да берегу Тамбарского водохранилища и начал исследование поселения Большой Берчикуль II в Тискульском р-не Кемеровской обл. Общая площадь раскопа на Тамбарском поселении около 1000 кв. м. Важнейшими […]

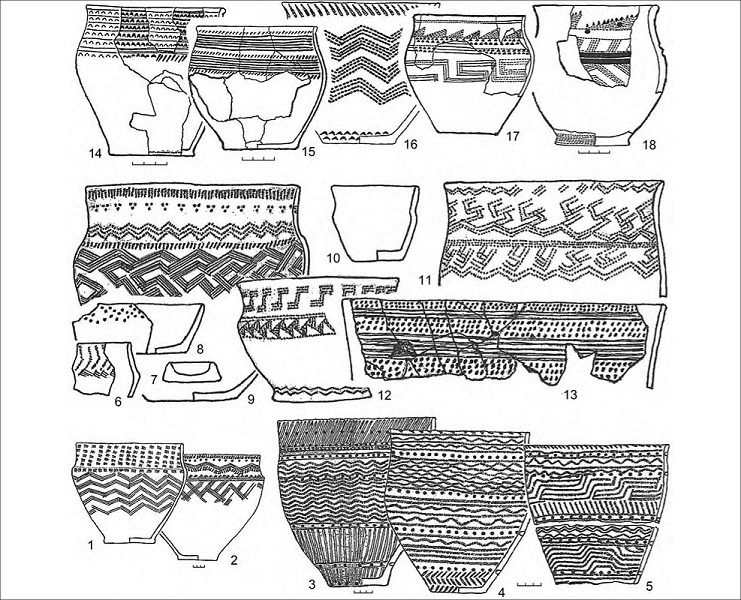

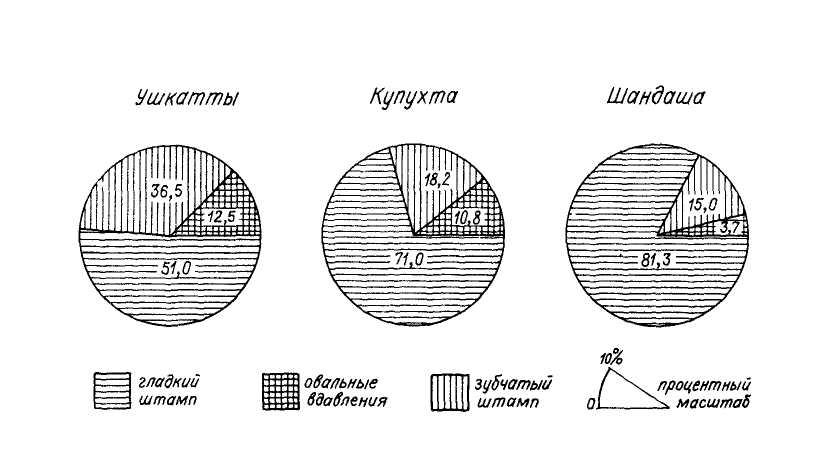

Бобров В.В., Михайлов Ю.И. Комплекс андроновской-ф культуры поселения на берегу Тамбарского водохранилища

Бобров В. В., Михайлов Ю. И. Комплекс андроновской-ф культуры поселения на берегу Тамбарского водохранилища // Проблемы археологических культур степей Евразии. Кемерово: КемГУ; Кемеровский полиграфкомбинат, 1987. С. 17-27. В 1983—1985 годах Кузбасский отряд Южно-сибирской археологической экспедиции Кемеровского госуниверситета проводил исследование поселения на восточном берегу Тамбарского водохранилища в Тисульском районе Кемеровской области. Водохранилище сооружено на р. Дудет, […]

Молодин В.И. Современные представления об эпохе бронзы Обь-Иртышской лесостепи (к постановке проблемы)

Молодин В.И. Современные представления об эпохе бронзы Обь-Иртышской лесостепи (к постановке проблемы) // Археологические изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее (к юбилею проф. Т.Н. Троицкой) : сб. науч. тр. / под ред. В.И. Молодина. — Новосибирск, 2010. Основы изучения эпохи бронзы лесостепной полосы Обь-Иртышского междуречья были заложены в шестидесятые годы прошлого века благодаря разведкам, […]

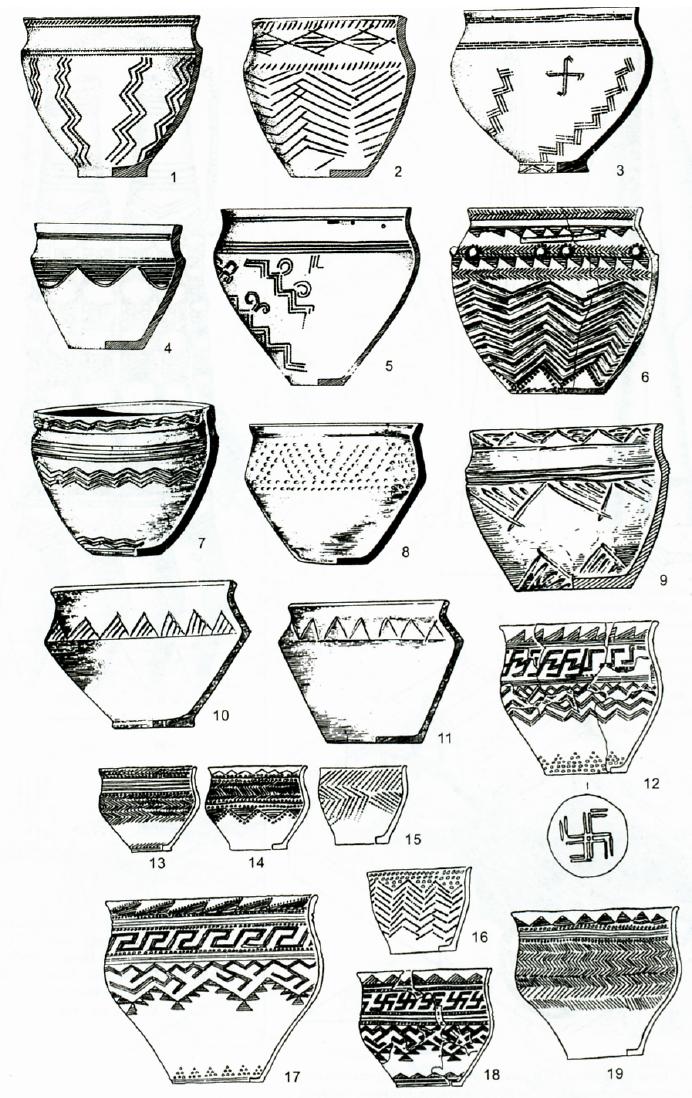

Классификация памятников и выделение андроновской культурной общности

Проводившаяся на протяжении 30 лет работа по сбору, систематизации и интерпретации банка андроновских данных была завершена мною в 1981 г. в монографии «Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности». Основные результаты ее были опубликованы в ряде статей [Кузьмина, 1982; 1985а; 1986а; Кузьмина, Мерперт, Шилов, 1981] и нашли отражение в книге «Древнейшие скотоводы от Урала до […]

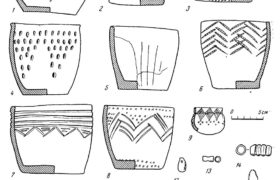

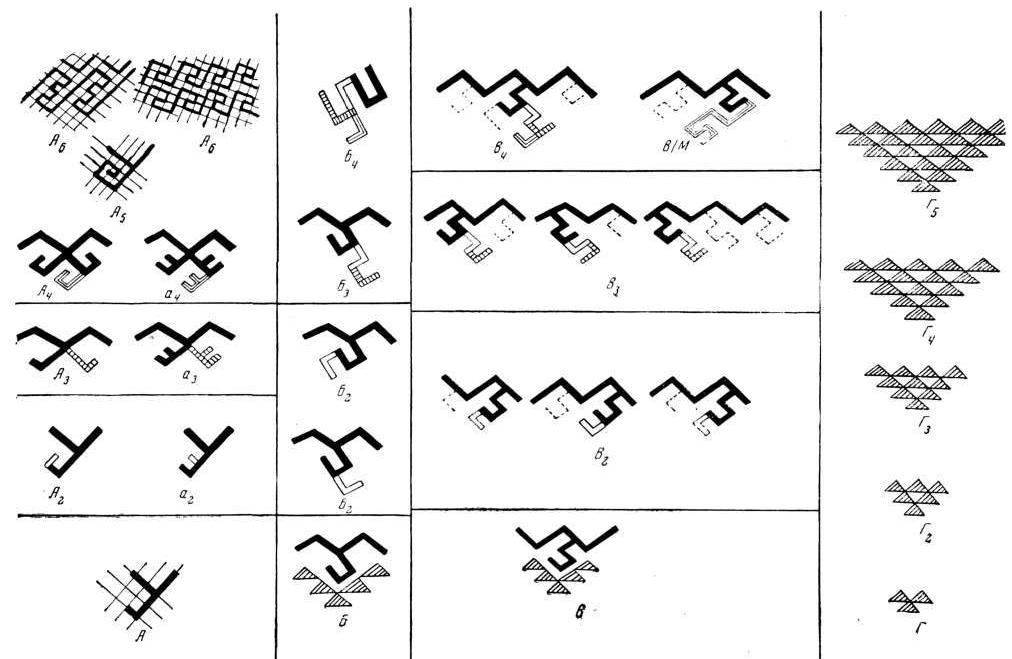

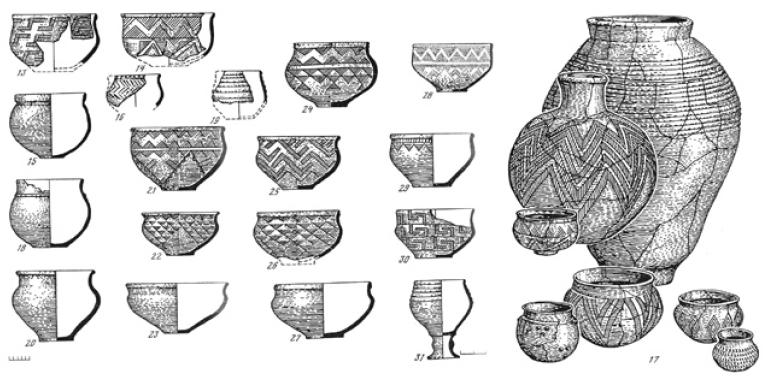

Зотова С.В. Ковровые орнаменты андроновской керамики

Зотова С.В. Ковровые орнаменты андроновской керамики // Новое в советской археологии. МИА. № 130. — М., 1965. Изучение орнаментации андроновской керамики имеет большое значение для выявления локальных вариантов и уточнения хронологической шкалы памятников. [adsense] Хронологические и территориальные изменения особенно четко выражены в узорах, названных С. В. Киселевым «ковровыми». Эти узоры, рассматривавшиеся до сих пор лишь […]

История изучения памятников андроновской культурной общности

Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии. М., 1994. С. 13-34. Андроновские памятники простираются на 3 тыс. км в зоне степи и лесостепи от западных склонов Уральских гор и левого берега р. Урал через весь Казахстан и Западную Сибирь до Енисея; на севере они достигают границы таежной зоны, а на юге поднимаются в высокогорные области Тянь-Шаня […]

Поздний бронзовый век

Назад К оглавлению учебного пособия «Энеолит и бронзовый век» Далее Во второй — третьей четверти II тыс. до н. э. происходит постепенный распад очагов циркумпонтийской металлургической провинции, в результате чего образуется новый блок степных и лесостепных культур, связанных с формированием группы индоиранских языков. В этот переломный период в XVIII—XVI вв. до н. э. на территории […]

Развитый бронзовый век Западно-Сибирской равнины

Назад К оглавлению учебника «Археология Западно-Сибирской равнины» Далее ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТОМ БРОНЗОВОМ ВЕКЕ В начале II тыс. до н.э. произошли большие изменения в жизни населения лесостепной зоны Западной Сибири. Они сводятся к двум новшествам: широкому распространению бронзы и развитию скотоводства. Рассмотрим подробнее каждое из них. Повсеместно, в том числе и в Западной Сибири, стало […]

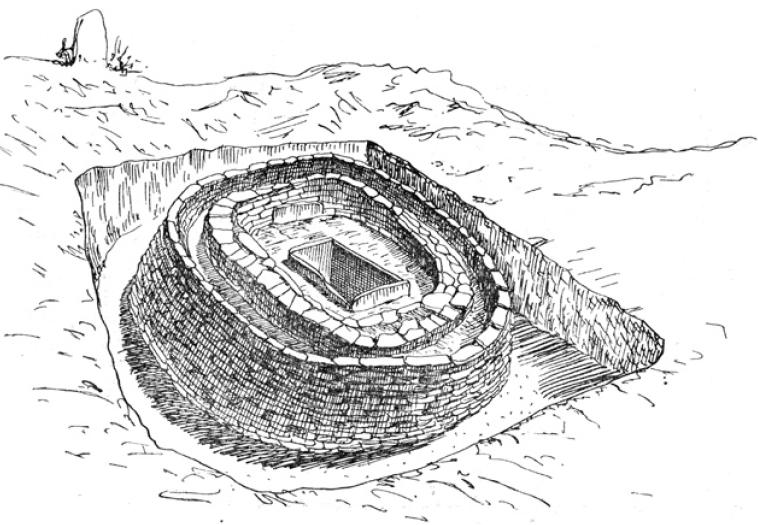

Памятники эпохи бронзы Южного Казахстана

Назад К оглавлению учебника по археологии Казахстана Далее Здесь средний период эпохи бронзы представлен могильником Таутары, расположенным на северных склонах Каратау. Исследовала его А.Г. Максимова. Надмогильные памятники — ограды прямоугольной, квадратной, овальной, круглой формы, обозначенные на поверхности врытыми на ребро каменными плитами или камнями, положенными просто на землю. Погребения совершались в грунтовых ямах, иногда перекрытых […]

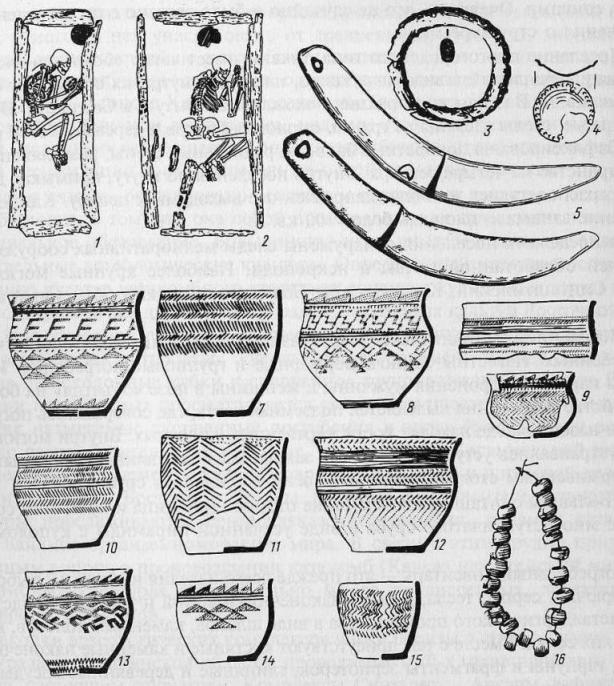

Памятники Северного и Центрального Казахстана

Назад К оглавлению учебника по археологии Казахстана Далее Еще в 1911 г. в Северном Казахстане Ю.П. Аргентовский раскопал андроновский могильник у г. Петропавловска. В период освоения целинных земель в этом районе работала экспедиция Института истории, археологии и этнографии Академии наук КазССР, в составе которого был сформирован отряд по изучению памятников эпохи бронзы, возглавляемый А.М. Оразбаевым. […]

Андроновская культура: вопросы происхождения и периодизации

Назад К оглавлению учебника по археологии Казахстана Далее Хозяйственные изменения, наметившиеся еще в неолитическую эпоху, привели во II тыс. до н. э. к сложению скотоводческо-земледельческой экономики и высокоразвитой металлургии. Переход к экономике производящего типа коренным образом изменил всю обстановку на территории Казахстана. Прогресс общества эпохи бронзы обусловлен двумя факторами. Одним из них, определяющим новую эпоху, […]

Развитие гончарных традиций эпохи бронзы Обь-Иртышья (формовочные массы и формовка)

Назад К оглавлению книги И. Г. Глушкова «Керамика как исторический источник» Далее Ландшафтно-географически территория Обь-Иртышья представляет собой несколько районов, отличающихся друг от друга не только почвами, растительным и животным миром, водными ресурсами и климатическими особенностями, но и рельефом [Славнин В.Д., 1973, с. 124]. Причем, по всей видимости, рельефные особенности региона были столь важны в древности, […]

М.А. Демин, С.М. Ситников, С.С. Запрудский — К археологической карте Ребрихинского района

К содержанию сборника «Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2009 г.» Летом 2008-2009 гг. археологической экспедицией АлтГПА под руководством М. А. Демина были продолжены аварийные исследования памятника Барсучиха-2, расположенного в 5,5 км к северо-востоку от окраины с. Ребриха и в 3,5 км к востоку от моста через р. Барсучиха, на трассе Ребриха—Барнаул. Поселение […]

Бронзовый век евразийских степей

К оглавлению учебника «Археология» // К следующей главе Культурно-исторические общности развитой бронзы В степях Евразии в эпоху бронзы развивались производящие формы хозяйства специфически степного типа, основы которого были заложены с началом перехода к энеолиту. Тогда был накоплен первый опыт хозяйственного освоения степей и сложились основы степного скотоводства: преимущественное разведение наиболее приспособленного к степным ландшафтам мелкого […]

М. Ф. Косарев — Северные варианты андроновской культурной общности

К оглавлению книги «Бронзовый век Западной Сибири» // К следующей главе Около XIII в. до н. э. на территорию самусьской культурной общности приходит новое население — носители андроновской культурной традиции. Оно расселилось в основном в предтаежной зоне Западной Сибири, однако часть пришельцев продвинулась довольно далеко в глубь таежной полосы, где вскоре смешалась с аборигенным населением. […]