К содержанию 8-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Археологические исследования в Восточной Прибалтике (б. Курляндская, Лифляндская и Эстляндская губ.) начались более 100 лет тому назад. Первые работы Ф. Крузе 1 и И. Бэра 2 были еще недостаточно совершенны.

[adsense]

Крупным исследователем-археологом второй половины XIX в. был К. Гревинг, много сделавший для исследования каменного века в Восточной Прибалтике. 3 В последней четверти XIX в. археологические работы здесь становятся особенно интенсивными. Результатом этих работ является составленный Р. Гаусманом каталог выставки, организованной к X Археологическому съезду в Риге. В нем собран и систематизирован весь известный в то время археологический материал по Восточной Прибалтике. 4

В 1908 г. появляется обзор археологических исследований 5 за десятилетие 1898—1908. Этим исчерпывается основная дореволюционная археологическая литература по Восточной Прибалтике в целом. Начиная с 1918 г. археологические исследования ведутся уже раздельно по каждой из прибалтийских стран (Латвии и Эстонии).

Если в основном археологические исследования в XIX и начале XX в. носили собирательный и описательный характер, то все же в некоторых из них имеются попытки дать обобщения и высказать предположения об этнической принадлежности памятников.

Общим для всех археологов и историков было утверждение о сравнительно позднем переселении на территорию Прибалтики ее современных жителей. Что касается предположений о времени переселения и об этническом составе переселенцев, то тут господствующими являлись два направления: Шлецер, 6 Ватсон 7 и Деринг 8 полагали, что север Прибалтики до Мемеля с древних времен занимали финские племена, которые позднее были оттеснены литовцами и латышами к побережью Рижского залива; Ширрен, 9 Коскинен 10 и др. утверждали, что территория Курляндии и Лифляндии раньше была заселена латышами, финские же племена ливов и куров 11 пришли позднее морем из Карелии и оттеснили латышей от Рижского залива. К этим двум основным научным течениям примыкают историки и археологи последующего времени. Так, Биленштейн, 12 правда не указывая времени переселения финских племен в Прибалтику, полагает, что ливы пришли сюда из Карелии морским путем. С. К. Богоявленский, 13 производивший в 1896 г. раскопки в Лифляндии, относит переселение ливов из Карелии к началу IX в. н. э., причем считает, что оно происходило не морским, а сухопутным путем: от Невы, через Вотскую Пятину, псковские и витебские земли, где переселенцы оставили свои памятники в виде могильников люцинского типа и следы своего пребывания в топонимике края. Территорию у Рижского залива, по мнению Богоявленского, ливы заняли во второй половине XI в., частично вытеснив латышей.

В. Рейман 14 и Прантс 15 полагают, что переселение финских племен (куров, ливов и эстов) на побережье Балтики произошло приблизительно в V—VII вв. н. э. Что касается историков, занимавшихся вопросами немецкой колонизации, то они почти не затрагивали этнических проблем, ограничиваясь утверждением примитивности культуры туземцев и культуртрегерской роли немцев. 16

За последние 20 лет в Латвии был проведен ряд новых археологических исследований и были открыты многочисленные памятники от каменного века вплоть до XII—XIII вв. и позже. В итоге этих работ в печати появились как отчеты, так и отдельные обобщающие труды, где, кроме вопросов культурного и социально-политического развития, ставятся и проблемы этнического состава населения Восточной Прибалтики. Однако в разрешении этих вопросов еще много неясностей, а также тенденциозного освещения. Серьезной и обстоятельной является работа Г. Моора о раннем железном веке в Лифляндии. Им собраны и описаны все памятники этого времени. 17 Интересны также работы Э. Штурмса 18 и Ф. Балодиса, 19 которые, однако, отличаются известной тенденциозностью. Следует упомянуть и о работах Л. Арбузова, 20 вызвавших полемику среди латышских археологов.

Вновь открытых и исследованных памятников каменного века (4000—1500 гг. до н. э.) сравнительно немного. Так, в 1923 г. М. Эберт обнаружил первое поселение каменного века в Курляндии в долине р. Абавы, в 3 км восточнее Цабельна. 21 В 1930 г. Э. Штурме открыл поселение позднего палеолита на Зеберзее (местечко Леяс — Цискас). 22 Далее были обнаружены поселения в местечке Таятес (вол. Маткуль, Тукумского у.), в местечке Рутенеке (вол. Тапос, у. Иелгаве), а в Тамосе (вол. Ирлаве), были найдены погребения с боевыми топорами 23 и т. д. Как вновь открытый, так и ранее добытый материал этого времени латышские ученые относят к двум периодам: 1) памятники времени с 4000—2000 гг. до н. э. с гребенчатой керамикой, которые они считают угро-финскими, и 2) памятники 2000—1500 гг. до н. э. с керамикой с веревочным орнаментом, которые, по их утверждению, принадлежат латышам. 24

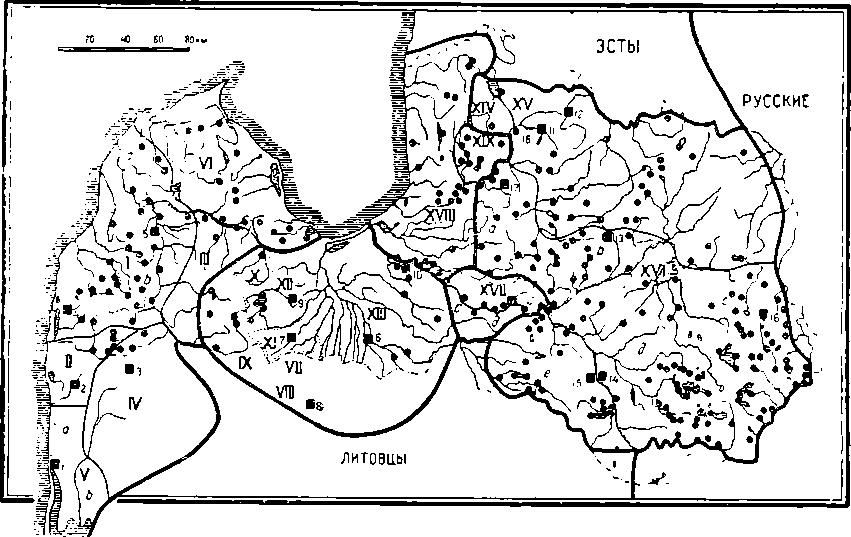

Рис. 27. Латвийские земли в поздний период железного века (из кн. Latviesu vesture, т. I. Рига, 1938).

Акуры: I — северные куры с областями: а — Вентава, b — Бандава, с — Пимари; II — Дувзары; III — земля между Скрундой и Земгалиен; IV — Секлис; V — южные куры с областями: а — Мегава, Ь — Пилсата; VI — новая провинция северных куров (бывшие литовские земли) с ливской землей в восточной части. В — земгальцы: VII — Силене; VIII — Жегаре; IX — Добе; X — Спарыете; XI — Тервете; XII — Добеле; XIII — Упмали. С — летгальцы: XIV — имерские земли; XV — Талава; XVI — Латгалия (королевство Герцикв) с областями: а — Аутине, Ь — Сесвайне, с — Люцин, d — Герцикэ, е — Дигная» D — русские: XVII — Королевство Кокнеаы с областями: а — Латвийские Кокнеаы, Ь — Латышско-ливская область Алпераден-Ленневарден, с — двинские ливы, d — другие области. Е — ливы: XVIII — ливы; XIX — Идумея, населенная ливами и латышами. Крупнейшие города: 1 — Пилсата (Клайпеда); 2 — Импильта; 3 — Апулия; 4 — Юрпилс; 5 — Кулдига; 6 — Мезотен; 7 — Тервете; 8 — Ракте; 9 — Добеле; 10 — портовый город земгальцев; 11 — Трикатее; 12 — Вицима; 13 — Цесвайне; 14 — Герцикэ; 15 — Дигная; 16 — Люцин; 17 — Аутине; 18 — Бевернна. (Кружочками отмечелы другие городища.)

Памятников эпохи бронзы (1500—500 гг. до н. э.) открыто несколько. Очень интересными являются 2 кургана, раскопанные Э. Штурмсом (1938 г.) в местечке Резнас (Рижский у. на южном берегу р. Двины). Здесь в нижних частях курганов в каменных ящиках обнаружены трупо- положения без вещей; в верхних частях курганов — несколько трупосожжений в каменных ящиках и без ящиков, а также трупоположения без ящиков. Из вещей найдено несколько фрагментов керамики и мелких бронзовых предметов, 2 каменных топора, кремневый наконечник стрелы, 2 янтарных бусины и др. 25 Балодис считает эти курганы угрофинскими; 26 курганы были использованы как места погребения в течение длительного времени. Раскопанные в 1929 и 1930 гг. каменные ящики в Булламуйжа (Лимбажи) В. Гинтерс 27 датирует концом эпохи бронзы. Здесь, кроме нескольких фрагментов керамики, неопределенных бронзовых предметов и просверленной кости, ничего не найдено. Курганы с каменными ящиками исследованы также в Пунтуши, в Авотине и других местах. 28

Из исследованных поселений эпохи бронзы следует отметить Клангу (вол. Далес) 29 и поселение, раскопанное в 1938—1939 гг. в торфянике Сарнате (вол. Ужава, у. Вентспилс). Здесь были обнаружены очаги и значительное количество вещей. Производивший раскопки Штурме полагает, что поселение это относится к бронзовому веку, хотя затрудняется дать более точную датировку. 30

Кроме того, были произведены раскопки в районах Талей и Вентспилс так наз. ладьеобразных погребений (Velna Laivas), наличие которых, по мнению латышских археологов, указывает на скандинавское влияние. 31 Погребения эти относятся к 800 г. до н. э.

Железный век латышскими археологами делится на 4 периода:

1) доримский период — 500 г. — конец I в. до н. э.; 2) римский или ранний период — начало н. э. — 400 г. н. э.; 3) средний период — 400—800 гг. н. э. и 4) поздний период — 800—1200 гг. н. э.

Могильников, относящихся к железному веку, исследовано несколько десятков; правда, иногда эти исследования ограничиваются лишь вскрытием одного-двух погребений или случайными находками. Но добытый материал все же представляет большой интерес.

Так, напр., в 1932 г. в волости Варве, в местечке Стрики (у. Вентспилс, с.-з. Курляндия) исследован курган II в. до н. э. Под насыпью, состоящей из песка, обнаружено трупоположение. У головы погребенного найден глиняный горшок, на груди — янтарные бусы, на шее — гривна с согнутыми трубчатыми концами. 32

В 1936 г. в волости Цирава, в местечке Дарзнек обнаружен могильник, датируемый 500 г. до н. э. Материал этого могильника, по утверждению Ф. Балодиса, указывает на близкое родство куров и пруссов. 33

Погребение, примерно того же времени, вскрыто в восточной части Латвии (Рагану). Здесь наблюдается ясная дегенерация каменных ящиков эпохи бронзы. 34 Погребения, аналогичные погребениям с трупоположениями, найдены и в других местах. 35 К до-римскому периоду относится также ряд могильников, обнаруженных в долине Лелупа. Могилы с трупо положением обложены камнями, как бы образующими ящик, могилы с трупосожжением не имеют каменной обкладки. Вещей в них почти нет. Вблизи могильников обнаружены поселения. 36

В римский период (рубеж н. э. — 400 г. н. э.) на территории Латвии бытовали 3 типа погребений: каменные могилы, курганы и грунтовые могилы.

Каменные могилы в Латвии известны давно, но их исследование началось фактически с 1926 г., когда была раскопана каменная могила в Саленике (Режинкого у.); в 1930—1931 и 1935 гг. здесь были вскрыты еще 3 каменные могилы. 37 В Курляндии в Рейнас 38 (долина р. Абавы) в 1929 г. были продолжены исследования каменной могилы, частично раскопанной в 1896 г. Богоявленским. Такие же каменные могилы раскопаны и в Лаздыне в 1933—1934 гг. 39 В северной Латвии каменные могилы открыты в Мурис (в 1930 г.), 40 в Гайлиши (в 1935 г.) 41 и в ряде других мест. По форме они напоминают плоские курганы. Обычная длина их 20—30 м, ширина 12—14 м. Эти погребальные сооружения состоят из нескольких сложенных из камней квадратов. По мнению прибалтийских археологов, генетически они связаны с каменными ящиками эпохи бронзы. Каменные могилы содержат как трупоположения, так и сожжения, засыпанные землей и мелкими камнями. Эти каменные могилы разрастались путем пристройки к уже существующим новым могилам, обложенным камнями. Таким образом есть основание полагать, что это были коллективные могилы, которые использовались иногда в течение 200—300 лет непрерывно и бытовали вплоть до V—VI вв. 42 Эти каменные могилы аналогичны найденным также в Эстонии и считаются памятниками угро-финских племен.

Курганы известны тоже в значительном количестве. Еще в 1925 г. Г. Моора исследовал несколько курганов в Слате и Боки. 43 Исследовались курганы и в Гайлиши (у. Ялгава), 44 и в Саленике (у. Режицкий) 45 и в других местах.

Курганы встречаются обычно группами до 20—30 вместе. Они расположены на возвышенностях — вблизи рек или на их берегах и на песчаных местах в лесах. Курганы имеют в плане более или менее правильную круглую форму, иногда овальную. Диаметр их колеблется от 3.5 до 15 м, но обычно от 6 до 10 м, высота — от 0.5 до 2 м, но чаще не больше 1 м. Курганы насыпаны из песка, в основании уложен круг из камня; редко встречаются 2 концентрических круга. В некоторых случаях круги имеют несколько рядов и образуют род кладки, встречаются и „цепочки» из камней. Иногда под слоем дерна обнаруживается род каменной вымостки, покрывающей весь курган. Насыпь кургана обычно не содержит камней, но почти всегда в ней встречаются мелкие угли. Способ захоронения, как правило, трупоположение, только в отдельных случаях в курганах найдены кальцинированные кости. Количество погребенных в каждом кургане от 1 до 20, причем единичные захоронения редки, что подчеркивает коллективный характер захоронений. Под некоторыми курганами неглубокие могильные ямы (от 0.25 до 0.35 м). Ориентировка погребений самая различная. Могильный инвентарь разнообразен; многочисленны предметы украшений. По своему характеру инвентарь мало чем отличается от инвентаря каменных могил. Керамика в курганах почти не встречена, но отдельные фрагменты ее найдены около курганов, что, по мнению исследователей, указывает на следы тризны. 46 Курганов, датируемых I в. н. э., немного; большинство их относится к III—IV вв., значительное количество датируется V—VI вв. В восточной части Латвии некоторые курганы могут быть отнесены и к VII в. Многие курганы использовались в течение 100—200, иногда даже 300 лет.

[adsense]

В то время как в восточной Латвии исчезновение курганных погребений и переход к новой форме погребений, т. е. к грунтовым могилам, произошел, как утверждают латышские археологи, 47 без видимых переходных форм, в западной части наблюдается постепенный переход. Здесь сначала под курганами появляются неглубокие могильные ямы; позднее эти ямы углубляются, а курганная насыпь делается все ниже. Исчезновение курганов происходит здесь уже в конце IV в. Возможно, что это было в результате влияния племен, населявших нынешнюю Мемельскую область, где грунтовые могилы существовали уже раньше.

Курганы, аналогичные латышским, встречаются и в Литве. Вопрос о генезисе летто-литовских курганов еще не разрешен. Латышские археологи высказывают предположение о возможном происхождении их из погребальных сооружений бронзового века и о том, что они принадлежат летто-литовским племенам.

В юго-западной и средней частях Латвии имеется ряд грунтовых могильников II—VI вв. Так, в местечке Мас-Катуш (вол. Рукава, у. Лепая) 48 в 1924 г. Э. Вале обследовал такой могильник с трупоположением и сожжением. Здесь, кроме богатых украшений, наконечников копий, кос и топоров, были найдены римские монеты в берестяных кошельках. В насыпи могильной ямы были обнаружены следы тризны. 49 Латышские археологи связывают этот могильник с древнелатышским племенем куров. Грунтовые могильники исследовались в 1928—1929 г. в Ликне (у. Ялгава). 50 В 1928 г. были продолжены раскопки неоднократно ранее исследовававшегося могильника в Плавникалне (Рижский у.), 51 в 1931 г. в Леянике (у. Ялгава) 52 и др.

На основе этого материала делаются выводы о том, что у латышских племен (куров, земгалов и летгалов) в этот период существовала уже довольно высокая культура и имелись широкие связи с другими, иногда очень отдаленными странами. 53

Могильников, относящихся ко времени 400—800 гг. н. э., исследовано свыше 20. В этот период бытовали в основном те же формы погребений, что и в римский период; некоторые могильники римского времени использовались даже вплоть до VI—VII вв., напр, курганная группа в Гайлиши, Саленике, Стрики, каменные могилы в Мурисе, Саленике, грунтовые могильники в Аьдзине, 54 Леянике и др.

Латышские археологи отмечают, что именно в этот период происходит дегенерация курганов, т. е. превращение их в грунтовые могилы, которые в поздний период железного века (800—1200 гг. н. э.) становятся преобладающими в средней и северо-восточной части Латвии. 55 В северной Курляндии, на ряду с каменными могилами, появляются курганы с трупоположением. Но в западной Курляндии, в районе Гробина, возникает новый обряд погребения — курганы и грунтовые могилы с трупосожжением, которые связывают со скандинавами, в частности с готландцами, появившимися здесь в середине VII в. 56 Отсюда обряд трупосожжения начинает распространяться на север и в X в. становится преобладающим в северной Курляндии. В южной Курляндии попрежнему преобладают грунтовые могилы.

Весь добытый, как в могильниках, так и на городищах (о них ниже), материал, — говорят латышские археологи, — отражает культурный и хозяйственный прогресс в этот период, а большое количество серебра, появившееся здесь уже с V в., свидетельствует об интенсивной торговле с другими народами. 57

Характерно, что в этот период, на ряду с коллективными захоронениями, все больше встречаются индивидуальные погребения. Этот факт, мы полагаем, указывает на разложение родоплеменного строя и переход к территориальной общине.

Могильников, относящихся к периоду 800—1200 гг., исследовано значительное количество.

В некоторых районах Латвии прослеживается сосуществование нескольких обрядов погребений, что свидетельствует о смешанности племен на этой территории. В северной Курляндии имеются каменные могилы, в которых найдены вещи всех трех периодов железного века, напр. в Рейнас (вол. Кандова). 58 Этот факт говорит о том, что данная территория была на протяжении всего этого времени заселена одними и теми же племенами, т. е. ливами. На ряду с каменными могилами известны каменные курганы и курганы, насыпанные из песка.

Группы каменных курганов обнаружены в 7 местах в уездах Талей и Виндавы. Средний диаметр их 7—10 м, высота до 0.60 м. В них встречаются как сожжение, так и трупоположение. Происхождение этих курганов еще не выяснено. 59

Курганов с насыпью из песка известно до 16 больших групп. Больше всего их в районе р. Абавы. Часть их была исследована еще во второй половине XIX в. 60 Позже, в 1923 г., их копал Эберт, в 1928 г. Балодис и Шноре. Курганная насыпь, за редким исключением, не содержит камней. Под дерном — довольно толстый слой песка, ниже серый слой золы и угля (от Q.05—0.07 до 0.25—0.70 м), еще ниже слой песка, смешанный с мелкими угольками, а под ним, на подошве кургана обычно одно погребение — трупосожжение или трупоположение. Остатки сожжения встречаются или рассыпанными по всему кургану, или отдельными гнездами. Сожжение происходило, очевидно, вне кургана, иногда в самом кургане. Костяки ориентированы головой на С и СВ. Вещи имеются не во всех курганах, они датируются IX—X вв. 61 С. К. Богоявленский: отмечает, что эти курганы и по ритуалу, и по характеру вещей близки литовским курганам X—XII вв. 62

В южной Курляндии преобладают грунтовые могильники; до X в. они содержат трупоположения; в XI в. происходит переход к трупосожжению, которое совершалось обычно в самой могильной яме. Могильный инвентарь содержал, на ряду с украшениями, значительное количество оружия и конской сбруи. Часто встречаются вотивные предметы (маленькие копья) и рога для питья. Обряд трупосожжения продолжал бытовать в Курляндии до XV в. 63

В средней и восточной частях Латвии попрежнему сохраняются грунтовые могильники с трупоположением; трупосожжение встречается в них редко. 64

Начиная с X в., в северной и восточной частях Латвии появляются курганы с трупоположением, но вопрос об их этнической принадлежности остается еще спорным. 65

В Цирнаве, в северо-восточной части Латвии, обнаружена группа славянских курганов с характерной керамикой. 66

Латышскими городищами интересовались давно. 67 К 1922 г. их было зарегистрировано 306, 68 но научное их исследование началось лишь с 1927 г., когда были произведены раскопки городища Таниса, близ Роннебурга в северной Латвии. Установлено, что поселение существовало здесь непрерывно, начиная с VI в. до н. э. и вплоть до наших дней. Особенно сильно оно было укреплено в поздний период железного века. 69 В 1935—1936 гг. в низовьях Двины раскапывалось городище Даугмале. Материал из этого городища показывает тоже длительное и непрерывное существование здесь поселения. 70 В 1936—1937 гг. производились раскопки городища Талей (северная Курляндия). 71

В 1939 г. исследовалось 3 городища. Одно из них — Мезотен на р. Курляндская Аа. Здесь, среди остатков укрепления, найдено большое количество фрагментов керамики, остатки лукошек с горелым зерном и другие предметы. Материал датируется началом IX в. 72 На Двине, против острова Плону, на правом берегу реки раскапывалось большое городище на предполагаемом месте древнего города Герцикэ, центра одного из уделов Полоцкого княжества, 73 и на левом берегу Двины городище Дигная. 74 Раскопки показали, что оба эти городища служили местом поселения еще до устройства укрепления, вероятно с эпохи бронзы.

На городище Герцикэ вскрыто значительное количество остатков укреплений и жилых построек. Добытый материал показывает, что жизнь здесь была особенно интенсивна в X—XIII вв. (до 1239 г. — по данным хроники Ливонии Генриха Латвийского). В течение этих 300 лет городище неоднократно подвергалось разрушению (об этом говорят следы насильственного разрушения и пожара) и восстанавливалось вновь. За пределами укрепленной части княжеского замка были обнаружены остатки большого неукрепленного поселения (города), охватывающего территорию 750×150—250 м. Поблизости был обнаружен могильник, вскрыто 32 погребения X—XIII вв. 75 Исследователь делает заключение, что Герцикэ было летгальским городищем, одним из важнейших центров латышей. Этот вывод противоречит, как известно, данным хроники Генриха Латвийского, в которой Герцикэ выступает как крупный центр русского княжества XI—XIII вв. Известен и его князь Виссивальд (Всеволод). 76 Таким образом Герцикэ в конце XII и начале XIII в. было русским форпостом на Двине — важнейшей торговой магистрали, ведущей к побережью Балтийского моря. Очень возможно, что оно было построено в X в. ставленником полоцкого князя.

Плато городища Дигная (65 X 35 м) значительно меньше, чем Герцикэ. Здесь были вскрыты остатки укреплений, глинобитных печей и очагов; найдено много костяных изделий (иглы и шилья), железные шлаки, формы для литья и тигельки; находки датируются первыми веками до н. э.

Таким образом археологические памятники этого позднего периода показывают, насколько сложен этнический состав населения на территории Латвии. Здесь тесно переплетались финские и балтийские племена; немаловажную роль играли славяне — позднее русские и скандинавы. Нелегко разобраться в этих переплетениях. Но латышские археологи и историки, используя археологические данные, делают все же попытки раскрыть всю сложность исторического прошлого Латвии.

Приведем наиболее распространенную концепцию по вопросу об этническом составе и передвижении племен в Восточной Прибалтике, находящую наиболее полное выражение в трудах Э. Штурмса и Ф. Балодиса. Основная идея ее была высказана еще в XVIII в. Согласно этой концепции уже в IV—III тысячелетии до н. э. территория современной Латвии была заселена угро-финнами. Доказывается это тем, что культура ямочногребенчатой керамики, связываемая с угро-финнами, распространена на всем севере, начиная от устья р. Вислы и до р. Енисея. 77 В своих выводах названные исследователи опираются на высказывания И. Аилио, А. М. Талгрена и Г. Моора. 78 Древнебалтийские племена на территорию южной Латвии проникают впервые в 2000 г. до н. э., принося с собой, очевидно с юга, „веревочную» керамику, боевые каменные топоры и мотыги. Последние свидетельствуют о существовании у древних предков латышей земледелия. 79

В эпоху бронзы (1500—500 гг. до н. э.) особых передвижений племен не прослеживается. Центром древнебалтийской культуры попрежнему является Восточная Пруссия, а занятая балтийцами южная Курляндия — ее периферией. К VIII в. дон. э. относится передвижение населения с Готланда в районы Двины и Рижского залива. 80

В „до-римский период» (500 г. до н. э. — I в. н. э.) древние куры с древними пруссами имели одну общую культуру, которая в этот период отделяется от культуры восточных балтийцев. В „римский» период (рубеж н. э. — 400 г. н. э.) происходят крупные этнокультурные изменения. На западе куры отделяются от древних пруссов. Они занимают территорию до р. Венты и Абавы. Севернее остается финское племя — очевидно ливы. Восточные балтийцы-земгальцы и летгальцы большой волной движутся с юга, доходят до Двины, переходят ее, оттеснив финские племена к северу, и укрепляются в южной Лифляндии. Земгальцы обосновываются в западной части ее (в долине Лелупа, в районах Риги и Цесеис), гранича с курами; летгальцы — на востоке (в уездах Мадона, Бауске, Илуксте, Якобпилс, Режица, Люцинском и Двинском). У всех этих племен развиваются свои особенности; так, напр., у пруссов формой погребения остаются грунтовые могильники, а у куров, на ряду с грунтовыми могильниками, появляются курганы. Границы угро-финской культуры (т. е. эстонской) прослеживаются немного южнее р. Ливской Аа. Основной формой погребения у земгальцев и летгальцев являются курганы с трупоположением.

Захватив Двинский торговый путь, латыши начинают в это время воздвигать для его защиты укрепленные поселения (Даумале, Герцикэ, Дигная и др.). Возвышенности, годные для земледелия, занимаются под пашню. За чертой укреплений возникают открытые поселки торговцев и ремесленников. 81

В начале „среднего периода» железного века (400—800 гг. н. э.) границы распространения куров, земгальцев и летгальцев остаются прежними, но около 500 г. в устье Двины вторгаются готландцы и этим как бы отделяют северных земгальцев от их соплеменников. Позже эти северные земгальцы сливаются с летгальцами. Около 600 г. к востоку от летгальских земель на территорию финно-угорских племен вторгаются славяне, угрожая и летгальскому краю. В результате этого натиска летгальцы были вынуждены уступить какую-то часть своей территории на востоке славянам. Но на севере летгальцы в VII в., оттесняя эстов, продвинулись значительно вперед (до вол. Байшкална — Упмали и др.).

В середине VII в. в западной Курляндии в районе Гробина появляются шведские колонии. Шведская культура оказала сильное влияние на культуру куров. Но эти шведские колонии перестали существовать уже в.IX в. 82

В „поздний период» железного века (800—1200 гг.) происходит новое крупное перемещение племен. Куры под влиянием невыясненных обстоятельств переходят в IX в. Венту и Абаву и захватывают почти всю северную Курляндию, вытеснив ливов. Ливы остаются в Курляндии только на узкой полосе на побережье Рижского залива; большая часть их уходит через Рижский залив в летгальские земли и занимает восточное побережье Рижского залива, мало пригодное для земледелия.

В результате переселения ливов в Лифляндию и натиска славян с востока летгальцы с 900 г. снова продвигаются на север до оз. Буртнек.

Этот период в истории Латвии характеризуется интенсивным ростом хозяйственной жизни куров, земгальцев и летгальцев, ростом укрепленных поселений и общим культурным подъемом. При значительной однородности культуры всех трех народностей у каждой из них прослеживаются некоторые особенности как в обряде погребения, так и в вещевом инвентаре. Письменные источники говорят о наличии у них особых королей, так, напр., в Курляндии еще под 1290 г. упоминается пять самостоятельных королевств. Последние рассматриваются латышскими учеными как настоящие государственные образования. 83

Итак, согласно этой концепции латышский народ образовался из трех балтийских племен: куров, земгальцев и летгальцев.

Еще трудно судить о том, что в этом построении верно и что не верно. Несомненно, что многие моменты подчеркнуты правильно. Но нельзя согласиться с теорией о постоянных передвижениях латышей и о вытеснении финских племен; в действительности, как мы видели, имели место не приход каких-либо новых племен и вытеснение ими более древнего населения, а сосуществование и скрещение различных местных племен на этой территории.

Неправильным является положение и о переселении ливов из Курляндии в Лифляндию в IX—X вв. Ливы — родственное эстам племя; следы их пребывания сохраняются еще сейчас в северной и восточной Латвии в топонимике, да и данные Генриха Латыша достаточно убедительны для того, чтобы рассматривать лифляндских ливов не как пришельцев, а как древних насельников страны, часть которых ассимилировалась с латышами. Их памятниками являются в ранний период каменные могилы с преобладанием трупосожжения, а позже грунтовые могильники типа люцинского и ашераденского. Что касается многочисленных предметов украшений, найденных в этих могильниках и приписываемых латышскими археологами латышам, то не следует забывать, что большинство этого рода предметов было общим для всей Восточной Прибалтики, а первоначальные формы многих из них нужно искать восточнее. В наборе инвентаря нельзя отрицать и скандинавского влияния; так, напр., скорлупообразные фибулы (в Вендене) связаны со Скандинавией.

Государств в настоящем смысле этого слова на территории современной Латвии в XII в., конечно, не было, но процесс феодализации начался, быть может, уже в X в., хотя он и не закончился до немецкого завоевания.

К содержанию 8-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Notes:

- Fr. Kruse. Necrolivonika. 1842; второе изд. 1859. ↩

- J. Вahг. Die Graber der Liven. 1850. ↩

- С. Grewingk. Zur Archaeologie des Balticum und Russlands, т. I. 1874; т. II, 1877 (Archiv fur Anthropologie, Bd. VII u. X) и ряд других работ. См. на русском языке. К. Гревинг. О железном веке в Балтийском крае. Тр. IV археол. съезда, Казань, 1877. ↩

- R. Hausmann. Katalog der Ausstellung zum X archaologischen Kongress in Riga. ↩

- R. Hausmann. Obersicht iiber die archaologische Forschung in den Ostsee provinzen im letzten Jahrzehnt. Arbeiten des ersten baltischen Historikertages zu Riga 1908, Riga, 1908. ↩

- A. L. Sсhlozer. Allgemeine nordische Geschichte. Halle, 1771. ↩

- K. Fr. Watson. Ueber den lettischen Vblkerstamm. Jahresverh. der kurland. Gesellsch. fur Lit. und Kunst, Bd. II, Mitau, 1822. ↩

- J. Doring. Ueber die Herkunft der kurlandischen Letten. Sitzber. der kurland. Gesellsch. fur Lit. und Kunst. Mitau, 1881, стр. 47—118. ↩

- С. Schirren. Nachrichten der Griechen und Romer liber die ostlichen Kiisten lander des Baltischen Meeres. Riga, 1852. ↩

- J. Koskinen. Finnische Geschichte von den friihesten Zeiten bis an die Gegen wart. Leipzig, 1874, стр. 6—8. ↩

- Вопрос об этнической принадлежности куров долгое время являлся спорным; некоторые исследователи считали их финским племенем, некоторые латинским. ↩

- A. Bielenstein. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. СПб., 1892, стр. 355—375. ↩

- С. К. Богоявленский. Раскопки в Лифляндской и Курляндской губерниях летом 1896 г. Тр. X Археол. съезда в Риге. Рига, 1896, т. Ill, стр. 95. ↩

- W. Reimann. Eesti ajalugu. В книге К. О. Lindequist’a „Uleiilcline Ajalugu» (ч. I, 1903, стр. 480). ↩

- H. Рrants. Eesti vanem ajalugu. Tallinn, 1920, стр. 21. ↩

- E. Seraphim. Livlandische Geschichte. 1897, т. 1, стр. 3 и сл. ↩

- Н. Мооra. Die Eisenzeit in Lettland. Teil I. Verb, der Gelehrten estn. Gesellsch. (Verh. GEG), XXV. Tartu, 1929; Teil II (Verb. GEG), XXIX, 1938. ↩

- Ed. Sturms. Die vorgeschichtlichen Probleme des Kurenlandes. Sitzber. der Gesellsch. fiir Geschichta und Altertumskunde zu Riga (Sb GEG). Vortrage, 1934, Riga, 1935. — Idem. Zur Vorgeschichte der Liven. Eur. Sept. Ant., X, Helsinki, 1936. — Idem. Ein steinzeitlicher Wohnplatz am Zebrus-See in Kurseme. Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae. 1930. Acta Universitatis Latviensis. Philol. et Philos. Ordinis Ser., t. 1, suppl. 1, Rigae, 1931. ↩

- Fr. Вalоdis. Latvijas Archaeologija, Riga, 1926. — Idem. Die baltisch-finnisch-ugrische Grenze in Lettland in vorgeschichtlicher Zeit. Mem. de la Soc. Finno-ougrienne, LXVII, Helsinki, 1933. — Idem. Ethnische Probleme und die archaologische Forschung der letzten Jahre in Lettland. Acta Universitatis Latviensis. Philol. et Philos, Ordinis Ser. (Acta U. L.), Ill — 2, 1935. — Idem. Latviesu kultura senatne. Riga, 1937. — Latviesu ves¬ture. I, Fr. Baloza un A. Tentela redaks, 1938. ↩

- L. Arbusow. Lettlanl in der jiingeren Eisenzeit. Baltische Blatter, 1924, Heft 3. — Idem. Friihgeschichte Lettlands. Riga, 1933. ↩

- M. Ebert. Neue Beitrage zur Archaologie Lettlands. Elbinger Jahrb., 1924. ↩

- Ed. Sturms. Ein steinzeitlicher Wohnplatz ↩

- Fr. Вalоdis. Latviesu kultura senatne, стр. 7. ↩

- Latviesu vesture, I, стр. 37—48. ↩

- Fr. Balodis. Ethnische Probleme…, стр. 26.— Idem. Latviesu vesture, стр. 64, рис. на стр. 57, 59—61. ↩

- Fr. Balodis. Ethnische Probleme…, стр. 26. ↩

- V. Ginters. Die Steinkistenhiigelgraber von Bulla muiza. Congressus Secundus… ↩

- Fr. Balodis. Ethnische Probleme …, стр. 27. — Ed. Sturms. Die bronzezeitlichen Funde in.Lettl nd. Congressus Secundus… ↩

- ]R. Snore. Yzrakumi Dales pagasta Klaijgu pilskalna. Senatni un Maksla, I, 1936. ↩

- Ed. Sturms. Sarnates Purva Mitnes. Senitne un Maksla, I, 1940, стр. 41—64. ↩

- Fr. Balodis. Latviesu kultura senatni, стр. VII. ↩

- Fr. Balodis. Ethnische Probleme…, стр. 17. — Idem. Latviesu kultura senatni, стр. VIII, табл. IX, рис. 3—6. ↩

- Fr. Balodis. Latviesu kultQra senatni, стр. VIII. ↩

- Latviesu vesture, стр. 68, рис. на стр. 67—68. ↩

- Там же. ↩

- V. Gintегs. Kadas Nezinamas senas kulturas Pedas Lielupes Krastus. Senatne un Maksla, I, 1940, стр. 65—86. ↩

- H. Mооra, ук. соч., II, стр. 702. — R. Snore. Die Hiigelgraber und Steinsetzun gen der romischen Kaiserzeit bei Salenieke. Sb GEG, 1932, Tartu, 1935. — R. Snore. Izrakumi Salenieku „Kara kapos» Makasanu pagasta. Senatne un Maksla, 1936, II, Riga. ↩

- H. Mооra, ук. соч., II, стр. 701. — Ed. Sturms. Zur Vorgeschichle der Liven, стр. 28. ↩

- H. Mооrа, ук. соч., II, стр. 690. — Ed. Sturms. Zur Vorgeschichte der Liven, стр. 28. ↩

- H. Moore, ук. соч., II, стр. 696. ↩

- H. Мооrа, ук. соч., стр. 688. ↩

- Н. Мооrа, ук. соч., II, рис. 87 (карта распространения этих могил и табл. I — рисунков предметов из этих могил). ↩

- Н. Мооra. Ausgrabungen alter eisenzeitlicher Hiigelgraber im Kreise Jekabpils. Archaiol. Riksti, 1928 r. ↩

- H. Moora. Die Eisenzeit…, II, стр. 634—683. ↩

- Там же, стр. 705—706. ↩

- Н. Мооra. Die Eisenzeit…, II, стр. 31. ↩

- Там же, стр. 34—35. ↩

- Там же, т. 1, стр. 114—124. — Fr. Balodis. Latviesu kuhura senatna, стр. VIII—IX. По поводу этого могильника латышские археологи не имеют единого мнения; так, Ф. Балодис считает их курганами, т. е., по его мнению, над могильной ямой была на:ыпь (см.: Fr. Balodis. Latviesu kultura senatni, стр. VIII—IX). ↩

- Там же, а также: Latviesu vesture, I, стр. 87. ↩

- Там же, стр. 69 . ↩

- Там же, стр. 699—700. ↩

- Там же, стр. 691. ↩

- Fr. Balodis. Latviesu kultura senatni, стр. IX—XI. — Latviesu vestura, стр. 79—110. ↩

- Н. Мооra. Die Eisenzeit…, II, сгр. 683. ↩

- Fr. Balodis. Latviesu kultura senatni, стр. XII—XIII и XXVI. ↩

- Ed. Sturms. Die vorgeschichtlichen Probleme…, стр. 12. — Fr. Balodis. ‘Latviesu kultura senatni, стр. XI—XII. ↩

- Fr. Balodis. Latviesu kultura senatni, стр. XV—XVI. — Latviesu vesture, I стр. 112—136. ↩

- Ed. S turms. Zur Vorgeschichte der Liven, стр. 32—33. ↩

- Там же, стр. 33—34. ↩

- Sitzungsberichte der kurlandischen Gesellschaft fur Literatur und Kunst, 1864—1871, iCTp. 309.— Труды X Археологического съезда в Риге, 1896, т. 111, стр. 104 и далее. ↩

- Ed. Sturms. Zur Vorgeschichte der Liven, стр. 34—37. ↩

- Труды X Археологического съезда, т. III, стр. 106. ↩

- Fr. Balodis. Ethnische Probleme…, стр. 24. — Ed. Sturms. Zur Vorgeschichte^ der Liven, стр. 31—32. — Idem. Latviesu kultura senatni, стр. XXVI. ↩

- Fr. Balodis. Ethnische Probleme, стр. 25. — Idem. Latviesu kultura senatne,. стр. XXVI. ↩

- Ed. Sturms. Zur Vorgeschichte der Liven, стр. 37—38. ↩

- F. Balodis. Ethnische Probleme …, стр. 25. ↩

- A. Bielenstein. Die lettischen Burgberge. Tp. X Археол. съезда в Риге, 1896, т. II ↩

- К. V. Loewis of Меnаг. Burgenlexikon fur Alt-Livland, Рига, 1922. ↩

- Izrakumi Raunas Tanisa kalna 1927 gada. Archaiologijas Raksti, IV—I, Рига, 1928. ↩

- V. Ginters. Daugmales pilskalna 1935 gada izrakumi. Senatne un Maksla, II. Riga, 1936.— Idem. Daugmales pilskalna 1936 gada izrakumi. Senatne un Maksla, IV Riga, 1936. ↩

- A. Karnups. Izrakumi Talsu pilskalna 1936 gada. Senatne un Maksla, IV, Riga- 1936.— Idem. Izrakumi Talsu pilskalna 1937 gada. Senatne un Maksla, II, Riga, 1938. ↩

- V. Ginters. Sena Mesotne. Senatne un Maksla, IV, Riga, 1939. ↩

- Fr. Вalodis. Jersika un tai 1939 gada izdaritie izrakumi. Riga, 1940. ↩

- E. Snore. Dignajas Pilskalns. Senatni un Maksla, IV, 1939, стр. 46—64. ↩

- Oskars Каlёjas. Jersikas senkapi. Senatne un Maksla, II, 1940, стр. 11—29. ↩

- Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. Иад. Акад. Наук СССР, 1938 г. стр. 85, 125—127, 471—484. ↩

- Fr. Balodis. Latviesu kultura senatne, стр. VI—VII, — Latviesu vesture, стр. 39—43. ↩

- A. M. Tallgren. Zur Archaologie Estis, I. Acta et Commentationes Universitatis Dorpatensis. В. Ill — 6, Tartu, 1922, стр. 68—70.—H. Mo ora. Die Vorzeit Estlands. Tartu, 1932, стр. 15—16. ↩

- Fr. Balodis. Latviesu kultura senatni, стр. VII. — Latviesu. vesture, стр. 45 и сл. ↩

- Там же. ↩

- Fr. Balodis. Latviesu kultura senatne, стр. VIII—XI. ↩

- Там же, стр. XI—XII. ↩

- Fr. Balodis. Latviesu kultura senatne, стр. XXI. ↩