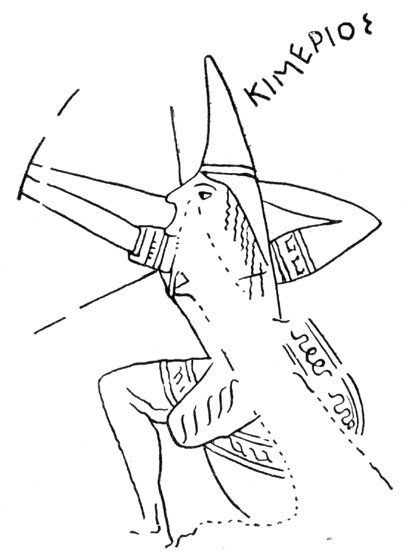

Немногие сведения о киммерийцах — первом народе, связавшем историю нашей Родины с историей средиземноморских греков, сбивчивы и неясны. Они оставлены нам ранними греческими писателями и несколько подкреплены данными переднеазиатской клинописи (рис. 71).

[adsense]

С раннего времени, еще, очевидно, до становления текста «Илиады» и тем более до рассказа Геродота о том, как образовались савроматы от браков скифов с амазонками, сложилась легенда о походе амазонок в Европу и Малую Азию вплоть до Афин и Трои. Эта легенда получила даже свое школьное отражение на знаменитом паросском мраморе — учебной хронологической таблице, датируемой 264—263 гг. до н. э., по которой этот поход состоялся в 1256/1255 гг. до н. э. По-видимому, эта легенда была сильно распространена в древности у различных авторов. Очень важен рассказ Николая Дамасского, современника Цезаря и Августа, о походе амазонок до Афин и Киликии. В этом видна путаница ранней традиции с более историчными сведениями о походах киммерийцев под началом Лигдамия в середине VII в. до н. э., закончившихся в Киликии. Поэтому вполне вероятно, что в легендах об амазонках отразились древнейшие походы племен, обитавших у Меотиды (Азовского моря), в Европу и Малую Азию, и в том числе киммерийцев. Та же традиция об исходных пунктах доисторических походов амазонок отражена в комментарии фессалоникийского митрополита Евстафия, изданном в 1170—1175 гг. н. э., к стиху 653 «Описания Вселенной» некоего Дионисия, что амазонки дошли до Афин, перейдя через Истр. Гомер помещает киммерийцев где-то на крайнем севере, рисуя их обиталище как преддверие царства мертвых.

Скоро пришли мы к глубокотекущим водам Океана;

Там Киммериян печальная область, покрытая вечно

Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет

Оку людей там лица лучезарного Гелиос, землю ль

Он покидает, всходя на звездами обильное небо,

С неба ль, звездами обильного, сходит, к земле обращаясь;

Ночь безотрадная там искони окружает живущих 1.

С расширением географических знаний греков за пределы ближайших морей странствования Одиссея с Эгейского моря были распространены ими сначала на Черное, а потом и на Средиземное море. География Гомера толковалась в древности сообразно этим расширявшимся представлениям. Киммерийцы оказывались в самых неожиданных местах, особенно там, где суеверная фантазия помещала вход в царство мертвых, например в Кампании близ Арвернского озера 2. Только Геродот локализует их более точно, на северном побережье Черного моря. Из его контекста можно заключить, что основной областью обитания киммерийцев был Восточный Крым, особенно Керченский полуостров. Там находились местности с названиями, производимыми от их этнонима: Киммерийские стены, Киммерийские переправы, Киммерийская область и Боспор Киммерийский. Однако локализация Геродотом могилы киммерийских царей у города Тиры, в устьях Днестра, позволяет предполагать наличие тех или иных групп киммерийцев и за пределами Крыма, в степных районах 3.

Позднейший географ Страбон около нашей эры сообщает в общих чертах те же сведения, почерпнутые из какого-то близкого к Геродоту, но использовавшего другую версию источника 4. Из его данных следует, что киммерийцы занимали еще самую северо-западную оконечность Таманского полуострова. Он называет где-то в Крыму гору Киммерий, город Киммерик на Керченском полуострове и Киммерийское селение на северо-западном конце Таманского полуострова. Тот же географ сообщает о походах киммерийцев, иногда вместе с трерами, через Кавказ в Малую Азию. На рубеже VII и VI вв. до н. э. киммерийцев окончательно сменили в степях Причерноморья и Крыма скифы, соседившие с ними еще в начале I тысячелетия до н. э.

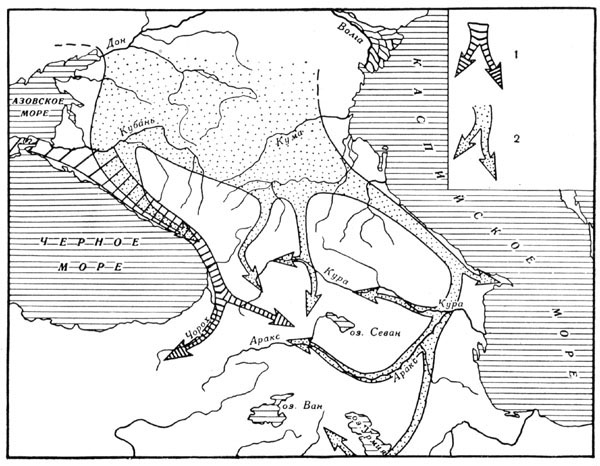

Когда под начальством царя Лигдамия киммерийцы подошли к Эфесу, Каллин, поэт середины VII в. до н. э., призывал молодежь защищать родину. Каллимах (310 — 225 гг. до н. э.) сохранил об этом сведения, может быть, восходящие к тому же Каллину 5. Насколько был силен разгром Эфеса и был ли он взят — неясно. Тогда же были взяты киммерийцами и Сарды. Это произошло при царе Лидии Гигесе (около 692 — 654 гг. до н.э.), скорее всего в 654 г. до н. э., когда и погиб Гигес 6. При его сыне Ардисе (654 — 605 гг. до н. э.), по-видимому, была взята Магнесия, о чем сообщает тот же Каллин. На 7-й год его царствования, то есть около 647 г. до н. э., вторично были заняты Сарды. Однако Лигдамий не смог занять акрополь и ушел в Киликию, где и погиб. Очень интересна характеристика, данная Геродотом киммерийским набегам: «До царствования Крэза (около 561 — 546 гг. до н. э.) все эллины были свободными: войско киммерийцев, вторгавшееся в Ионию до Крэза, не привело к покорению греков, а только к разграблению при внезапном налете» (Геродот, I, 6). Они были изгнаны из Лидии вновь и окончательно при правнуке Гигеса царе Алиатте (около 617 — 561 гг. до н. э.). Разно у Геродота и у Страбона передается рассказ об их изгнании скифским царем Мадием, сыном Прототия. У Геродота, скифы, изгнав киммерийцев, пошли в Мидию и к Ниневии. По Страбону, киммерийцы и треры были изгнаны Мадием при царе Кобе. Все это, по новейшим данным, произошло в 614 — 610 гг. до н. э. По Геродоту, совершенно точно указывается, что киммерийцы шли через Кавказ в Малую Азию. Страбон явно допускает вторжения по западному берегу Черного моря через Боспор Фракийский; но нельзя у него исключать представления и о кавказских путях таких вторжений, так как он хорошо знал геродотову традицию. Версия Страбона, по-видимому, восходит к рассказам о походах амазонок (рис. 72).

Рис. 72. Карта походов Киммерийцев и Скифов через Кавказ (по Е. И. Крупнову): 1 — путь киммерийцев, 2 — путь скифов

Клинописные источники (шпионские донесения с границ Урарту, хроники ассирийских и вавилонских царей, их дипломатическая переписка, оракулы бога Шамаша и т. д.) говорят о народе гамирра, который начиная с последней четверти VIII в. до н. э. стал сначала тревожить северные границы Урарту, а затем проник в Ассирию и Малую Азию. Все это говорит за единство киммерийцев и гамирра 7.

По этим данным, между 722 — 715 гг. до н. э. гамирра появились у северных границ Урарту, и Руса I, царь урартов, ходил на них не слишком удачным походом. Таким образом, эта первая группа гамирра, или киммерийцев, в эту пору уже обосновалась где-то к северо-западу от закавказских владений Урарту. В 679 — 678 гг. до н. э. киммерийцы известны уже в Ассирии, но их царь Теушпа был разбит Асархаддоном где-то в Малой Азии. Далее они фигурируют в качестве ассирийских наемников. В 676 — 674 гг. до н. э. киммерийцы вместе с урартами напали на Фригию. Затем они около 660 г. до н. э. начинают грозить Лидии. Около 654 г. до н. э. Гигес пал в битве с ними. Примерно в 647 г. до н. э. произошло упомянутое занятие Сард. Как бы то ни было, мы видим, что эти вторжения десятилетие за десятилетием идут с востока на запад, то есть через Кавказ. Нередко в 70 — 50-х го дах VII в. до н. э. в клинописных документах упоминаются бок о бок ишкуза-ашкуза (скифы) и гамирра-гимирра (киммерийцы) и при Асархаддоне (681 — 668 гг. до н. э.) и при Ашурбанипале (668 — 626 гг. до н. э.). В Ки-ликии или Южной Каппадокии они под командованием Тугдамме или Дугдамме (греческое — Лигдамий) были разбиты Ашурбанипалом. С Тугдамме погиб и его сын Сандакаштру. Это произошло вскоре после гибели Гигеса в борьбе с гамирра, то есть после 654 г. до н. э. Последнее появление киммерийцев в Малой Азии и их изгнание, связанное с окончанием их борьбы со скифами, относятся к 614 — 611 гг. до н. э., по вавилонской хронике царя Набупаласара (626 — 604 гг. до н. э.). Первоначально основную группу вторгавшихся племен составляли киммерийцы Северного Причерноморья. Но, конечно, к ним присоединились и треры, и местные племена Кавказа. Попытки филологов и лингвистов отнести киммерийцев к той или иной группе индоевропейцев на долгое время останутся гадательными. Несколько собственных имен частью, может быть, фрако-фригийских — Коб, а также частью иранских — Теушпа, Дугдамме, Сандакаштру мало что дают для этого. Только выступление киммерийцев на исторической арене вместе с фракийским племенем треров допускает очень непрочное, как основанное на исторических, а не на языковых данных предположение о принадлежности киммерийцев к фракийской языковой общности.

Точный в своих атрибуциях Фукидид (и это особенно важно) называет треров, пограничных с трибаллами, среди северных фракийских племен. Отсюда они территориально близки и днестровским киммерийцам. Впрочем, есть мнение о смешанном ирано-фракийском начале в языке киммерийцев. Если правильно, что три последних имени — иранских корней, то не следует забывать, что киммерийцы, несомненно, довольно долго соседили в причерноморских степях со скифами и могли принять от них некоторые мужские имена, как римляне от этрусков 8.

Notes:

- Гомер. Одиссея. Пер. В. А. Жуковского. М.—Л., 1953, XI, 12 — 19, стр. 188. ↩

- F. Lehmann-Haupt. Kimmerier. RE, Hb. 21. Stuttgart, 1921, SS. 429—430. ↩

- Геродот, IV, 11. См. в издании: В. В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, т. I, вып. 1. СПб., 1893. ↩

- Страбон. География, I, 1, § 10; 2, §9 — 10; XIII, 4, § 8; XIV, 1, § 40. См. В. В. Латышев. Ук. соч., т. I, вып. 1, стр. 91, 92, 162. ↩

- Каллимах. Гимны. III. К Артемиде. См. В. В. Латышев. Ук. соч., т. I, вып. 2. СПб., 1896, стр. 392. ↩

- В. В. Струве. Хронология VI в. до н. э. в труде Геродота. ВДИ, 1952, №2, стр. 60 — 78; его же. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л., 1968, стр. 88 — 91. ↩

- Восточные тексты. ВДИ, 1947, № 1, стр. 265 — 275. ↩

- К вопросу о киммерийской проблеме и языке киммерийцев см. J. Harmatta. La problиme cimmйriene. Archaeologiai Ertesitу, vol. 7 — 9. Budapest, 1946 — 1948; В. И. Aбaeв. Скифо-европейские изоглоссы. M.,. 1965, стр. 125 — 127; его же. О некоторых лингвистических аспектах скифо-сарматской проблемы. МИА, № 177. М., 1971, стр. 10 — 11; М. И. Артамонов. К вопросу о происхождении скифов. ВДИ, 1950, № 2, стр. 43 — 47. ↩