К содержанию журнала «Советская археология» (1961, №4)

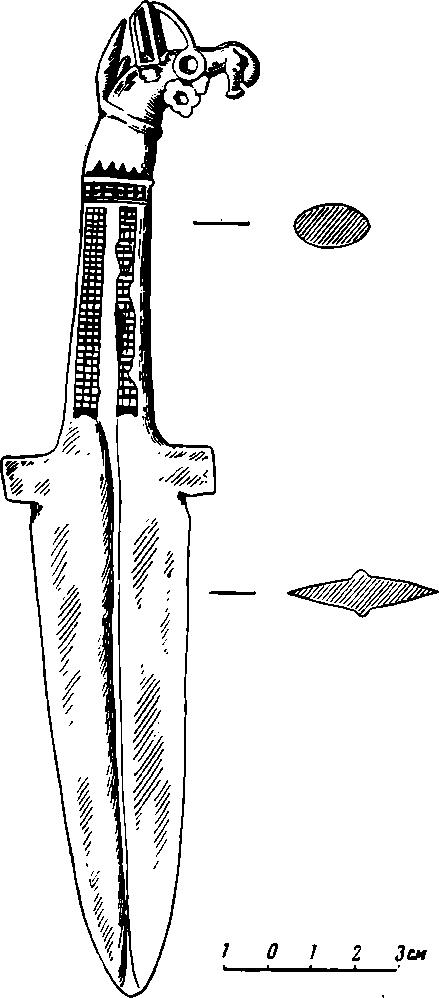

Среди бронзовых изделий карасукокого типа, случайно найденных на территории Монгольской Народной Республики, особенно интересен небольшой кинжал (рис. 1) из Южногобийского аймака 1.

Длина кинжала — 23 см. Отлит он из красноватой бронзы. Лезвие, остро заточенное с двух сторон, посередине имеет жилку и отделено от рукояти пластинчатым перекрестием. Слегка изогнутая рукоятка кинжала овальна в поперечном сечении, с обеих сторон ее — орнамент в виде двух полос, состоящих из трех вертикальных рядов мелких рельефных квадратиков. Сверху они перехвачены пояском из двух рядов таких же мелких квадратиков. Верхняя часть рукояти, помимо того, украшена свисающими треугольниками и выпуклым горизонтальным валиком, отделяющим ее от навершия. Навершие оформлено в виде скульптурной головки горного козла с большими загнутыми рогами, которые в настоящее время сломаны и немного согнуты в средней своей части.

Изображение головы животного выполнено несколько примитивно: излишне подчеркнута прямолинейность очертаний ушей, слишком отвисшей изображена нижняя губа, излишне схематично передана форма рогов. Это скульптурное навершие с полным основанием может быть отнесено к кругу древнего реалистического искусства, характерного для карасукской культуры 2.

На узкой стороне рукояти около навершия находится небольшая петелька. Подобные петельки часто встречаются на ножах и кинжалах Сибири и Северного Китая карасукского времени.

Рис. 1. Бронзовый кинжал из Гоби

Наиболее близки к южногобийокому северокитайские бронзовые кинжалы с навершиями в виде животного с характерной отвисшей нижней губой и с большими спирально загнутыми рогами 3. Сходство наблюдается не только в форме, но совпадают даже отдельные детали орнаментации рукояток. Например, рукоятка кинжала из Чахара украшена такими же вертикальными полосами и горизонтальным пояском свисающих треугольников 4. Это совпадение формы и отдельных деталей орнаментации позволяет предполагать северокитайское происхождение нашего кинжала.

Из бронзового оружия карасукского времени Сибири наиболее близок к монгольскому кото-кельский кинжал из Бурятии, с навершием, выполненным также в виде головы горного козла 5.

Кото-кельский и гобийский кинжалы особенно сближает легкая изогнутость рукоятки того и другого, петелька на рукоятке и пластинчатое перекрестие. Эти особенности отделяют их от кинжалов карасукского типа. У тех редко встречаются пластинчатые перекрестия, лезвие чаще отделено от рукояти выемками (так называемый выемчатый эфес) или вообще отсутствует явно выраженное отделение рукояти от клинка, что типично для кинжалов с широким и коротким подтреугольной формы клинком 6.

На целом ряде карасукских кинжалов можно наблюдать переход от одной формы перекрестия к другой: первоначально это кинжалы с подтреугольным клинком 7, затем между рукоятью и лезвием кинжала

появляются легкие выемки (выемчатый эфес) 8, далее выемки увеличиваются, образуя пластинчатое перекрестие 9, которое впоследствии становится господствующей формой эфеса раннетагарских и раннемайэмирских

кинжалов 10.

Таким образом, кинжалы карасукского типа с пластинчатым перекрестием, в том числе монгольский и кото-кельский, следует относить к концу карасукокой эпохи.

Это не значит, конечно, что все кинжалы, увенчанные скульптурными изображениями головы животного, относятся к

позднекарасукскому времени. Те из них, которые отличаются от гобийского и кото-кельского характером эфеса, могут быть и более раннего времени, так как среди древнейших бронзовых изделий из развалин иньской столицы в Ань-Яне уже известны кинжалы данного типа. Например, кинжал с головкой козла из Ань-Яна, опубликованный Дж. Андерсоном, имеет такую же, как монгольский и забайкальский, слегка изогнутую рукоятку с рельефным горизонтальным валиком в верхней части 11. Отличается он от

них лишь более широким подтреугольным лезвием и отсутствием пластинчатого перекрестия. Своими общими очертаниями, таким образом, он больше напоминает раннекарасукские кинжалы и, очевидно представляет собой исходную форму этого оружия.

Кинжалы, подобные ань-яньскому, в результате этапного обмена, а также в связи с вытеснением на север «варварских» племен слагающимся Иньским государством 12 попадают в Монголию и Сибирь и служат здесь образцами при изготовлении оружия. О широком же распространении кинжалов, аналогичных карасукским, в пограничных районах Иньского государства свидетельствуют многочисленные находки в Ордосе, Чахаре, Внутренней Монголии и т. д. При этом на северокитайских кинжалах наблюдаются абсолютно те же, что и на сибирских, типы наверший, формы эфеса, рукояти и лезвия. Очевидно, существовала определенная параллельность в эволюции карасукских и северокитайских кинжалов.

Эта параллельность в развитии кинжалов Сибири и Северного Китая и датировка гобийского и кото-кельского кинжалов позднекарасукским временем говорят об интенсивных культурных связях населения Северного Китая и Сибири через Монголию на протяжении всей карасукской эпохи, вплоть до начала татарской эпохи.

Итак, публикуемый кинжал является эвеном восточноазиатской линии развития кинжалов карасукского типа со «звериным» навершием и одним из свидетельств тесных культурных связей Северного Китая, Монголии и Сибири в конце карасукской эпохи.

Notes:

- Кинжал найден на территории 4-го бага Баяндалай сомона Южногобийского аймака. Хранится в Южногобийском краеведческом музее. ↩

- С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, стр. 172—177. ↩

- Bernhard Karlgren. Some Weapons and Tools of the Vin Dinasty. BMFEA, № 17, 1945, табл. 37, 227. ↩

- J. Andeгssоn. Huntig Magic in the Animal Style. BMFEA, № 4, 1932. ↩

- М. П. Гpязнов. Бронзовый кинжал с озера Кото-Кель. Бурятиеведение, № 1—2 (9—10), 1929. ↩

- Из 26 известных нам карасукских кинжалов в Сибири только 5 имеют пластинчатое перекрестие. ↩

- См., например, кинжал из Красноярского музея, инв. М° 118-195 или кинжалы нз Эрмитажа, инв. № 5531-241 и 5531-248. ↩

- Кинжал из Красноярского музея, инв. № 118-196, кинжал из Эрмитажа (кол. Ло-, патина), инв. № 5531-241, кинжал из МАЭ (колл. Пилетича), № 15-20 и т. д. ↩

- См. кинжалы: Martin. L’age du bronze au Musee de Minoussinsk. 1893, габл. 2i3, 4; Д. А. Клеменц. Древности Минусинского музея. Томск, 1886, табл. IV, 5. ↩

- М. П. Грязнов. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников ка Алтае. КСИИМК, вып. XVIII, 1947, рис. 5, 1, 6; рис. 6, 9. ↩

- В. Karlgren, Ук. соч., табл. 32, 183. ↩

- С. В. Киселев. Краткий очерк древней истории хакасов. Абакан, 1951, стр. 2* ↩