К содержанию 8-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

(Доклад на заседании сектора бронзы и раннего железа 27 VI 1940)

Еще недавно представление о скифо-сибирских памятниках на востоке СССР обычно связывалось с могильными сооружениями Минусинских степей и многочисленными находками предметов поздней бронзы в долине р. Енисея, а также с большими каменными курганами Алтая (Пазырык и др.)- Последние раскопки на берегах р. Селенги показывают, что древнее население этого края прошло через общие для Центральной Азии и Восточной Европы стадии исторического развития.

В I тысячелетии до н. э. в степях Забайкалья жили скотоводческие племена, имевшие оружие из бронзы и оставившие нам погребальные памятники в виде плиточных могил. Здесь, в глубинах Азии, аборигены края перешли и к употреблению железа еще до появления на этой территории гуннов, владевших уже более сложной техникой металлического производства и испытавших на себе влияние китайской культуры (около начала н. э.). При археологических работах в бассейне нижнего течения р. Селенги сотрудниками бурят-монгольского отряда Академии Наук СССР было раскопано свыше 50 погребений эпохи ранних кочевников (у с. Саянтуй, горы Тапхар, в окрестностях Селенгинской Думы, в районе р. Никоя в др.). В результате их изучения удалось установить, что плиточные могилы Западного Забайкалья, так же как и в Северной Монголии, принадлежат к нескольким типам.

В долине р. Селенги можно выделить следующие их разновидности: 1) могилы с прямоугольной оградой из плит, заметно выступающей над поверхностью земли; по углам более высокие камни „маяки»; 2) могилы с более низкой четырехугольной оградкой, окруженной плоской каменной насыпью (так наз. „прямоугольные могилы»); 3) могилы с плоской каменной насыпью, имеющей вогнутые стороны; края обрамлены невысокими плитами. Угловые камни бывают более крупного размера (так наз. „фигурные могилы»).

Перечисленные категории плиточных могил характеризуют целый культурный этап в истории Забайкалья и соседних районов Монголии. 1

Плиточные могилы Западного Забайкалья располагаются, главным образом, вблизи каменистых возвышенностей, группируясь обычно около их подножия и на склонах; нередко они находятся в глубине речных долин и в горных падях, вдали от берега реки или озера. Плиточные погребения I типа („маяки») очень часто группируются по 10—12 могил, встречаются и одиночные могилы. По побережью Селенги от г. Улан-Уде к югу плиточные могилы встречаются довольно часто и в некоторых местностях они насчитываются десятками и сотнями. 2 По р. Уде численность их значительно меньше.

Расположение могил I типа в группе не отличается какой-либо правильностью. Иногда ограды отдельных могил примыкают друг к другу. Если плиточные могилы находятся на равнине около холмистой возвышенности со скалистыми выступами и россыпями камня, то они почти всегда опоясывают ее склон, располагаясь согласно конфигурации местности. В промежутке между отдельными могильными группами или вдали от них нередко попадаются одиночные плиточные могилы. Вообще, в расположении плиточных могил замечается сильная разбросанность их.

Для плиточных могил I типа („маяков») характерна не только их прямоугольная форма с возвышающимися по сторонам каменными плитами, плотно соприкасающимися друг с другом и составляющими ограду могилы, но и выступание крайних камней длинных сторон за обрамление узких стенок и наличие высоких плит с заостренной вершиной на углах ограды. Плиточные могилы I типа обычно имеют величину 3.10 X 2.30, 2.70 X 1.70 м и т. п. Значительно реже попадаются могилы с оградой 2 X 1.20 или 3.80—5 X 2.50 3.50 м. Боковые плиты у могил в бассейне р. Селенги выступают в среднем на 20—50 см над уровнем почвы и бывают врыты в землю на 50—70 см. Угловые же камни достигают высоты больше 1 м. Обычно могилы вытянуты в направлении ВЗ, иногда они несколько отклоняются от указанного румба в ту и другую сторону (ВЮВ—ЗСЗ, ВСВ—ЗЮЗ); попадаются и могилы, у которых длинные стенки направлены на ЮВ—СЗ. У некоторых плиточных могил на расстоянии нескольких метров от конца их ограды бывает врыт в землю каменный столб или плита, поставленная в вертикальном положении, так наз. „сторожевой камень», высотою свыше 1 м.

Внутри ограды плиточных могил посредине или ближе к одной из длинных стенок помещается погребальная яма, имеющая обычно овальную форму 3 (длина до 2—3 м, ширина от 0.50—0.70 м до 1.90 м, глубина около 1 м от поверхности почвы).

Могильная яма заваливалась камнями и обломками плит, перемешанных с землей.

Обряд захоронения в плиточных могилах 1 типа удалось выяснить го нескольким хорошо сохранившимся погребениям, где отдельные части костяков были найдены в первоначальном положении.

В 17 плиточных погребениях, где было возможно установить положение костяка по отношению к странам света, наблюдалась следующая их ориентировка: головою к В было обращено 9, к ЮВ — 3, ВЮВ — 4 и ВСВ — 1.

Следовательно, наиболее характерной ориентировкой будет положение умершего головою на В, с небольшим отклонением в некоторых погребениях к Ю или С.

Во всех случаях нахождения в плиточных могилах костяков или частей их, сохранивших первоначальное положение, установлено, что погребенные клались на спину с вытянутыми конечностями (Зап. Забайкалье, Сев. Монголия), с руками вдоль бедер (2) или же согнутыми в локте (2) и с кистями в области таза. Ноги, как правило, были вытянуты.

Половые и возрастные отличия похороненных в плиточных могилах прослеживаются по анатомическим признакам и, отчасти, по составу погребального инвентаря. Можно выделить мужские, женские и детские захоронения. Последние снаружи бывают заметны по небольшому размеру могильных оград и обычно оказываются зарытыми на меньшую глубину. В мужских погребениях встречаются бронзовое оружие, ножи и пуговицы. Для женских характерно присутствие костяных игольников с иглами и различных украшений (бусы и пр.).

Предметы из бронзы найдены в 6 исследованных нами плиточных могилах (кельт клиновидной формы, кинжал, нож, дисковидное зеркало с боковой ручкой, обломок котла, пуговицы и пр.). Обломки глиняных сосудов обнаружены в 7 погребениях. Кости животных в 23.

Остатки керамики чаще всего попадались в верхних слоях могил (в насыпи или в засыпке погребальной ямы) и нередко вместе с расколотыми костями животных.

В 5 исследованных нами плиточных могилах на дне погребальных ям, под костями человека, были найдены угольки или зола.

По географическому распространению плиточные могилы I типа занимают значительную территорию, в которую входит бассейн р. Селенги в пределах СССР и Монголии, долина р. Толы, Орхона, побережье оз. Косогола, районы Восточного Забайкалья (Агинская степь, р. Ингода, р. Онон, Нерчинский округ). 4

Могилы II типа — „прямоугольные» — известны в пределах Зап. Забайкалья и Монголии. Наши раскопки показали, что по составу инвентаря и обряду погребения они близки к плиточным могилам I типа.

В тех случаях, когда удавалось установить положение захороненного, костяк всегда лежал вытянуто на спине, будучи ориентирован головою на В, ВСВ или ВЮВ.

В могилах II типа попадаются бронзовые пуговицы такие же, как и в могилах предыдущего вида, костяные игольники, украшения (бусы из пасты) и керамика. Для инвентаря рассматриваемых могил характерно наличие предметов из железа (удила с небольшими кольцами, псалии). Последние были найдены Ю. Д. Талько-Грынцевичем в могиле № 8 пади Ихерик.

Наличие в плиточных могилах изделий из железа на ряду с бронзовыми вещами, некоторые отличия во внешнем устройстве и целый ряд других данных дают основание думать, что они относятся к несколько более позднему времени по сравнению с наиболее ранними из плиточных могил I типа, содержащими характерное бронзовое оружие и орудия. Но связь их с предыдущим типом памятников ясно заметна. В наружных признаках это выражается в сохранении еще четырехугольной оградки из плит, хотя и меньшей величины (окруженной каменной насыпью), в присутствии около могил невысоких „сторожевых камней» и в ориентировке самих могил.

Относительно плиточных могил III типа („фигурных») необходимо прежде всего заметить, что они еще очень мало исследованы; в них была найдена только одна бронзовая пуговица (на р. Толе), такая же как в погребениях II типа в Забайкалье. Фигурные могилы по своему устройству значительно отличаются от „маяков» (плиточных могил I типа). Встречаются фигурные могилы обычно отдельными группами (вне связи с керексурами) или попадаются поодиночке.

Хотя найденный в плиточных могилах материал количественно невелик, все же в числе изделий, происходящих из этих погребений, есть достаточно характерные для их датировки предметы.

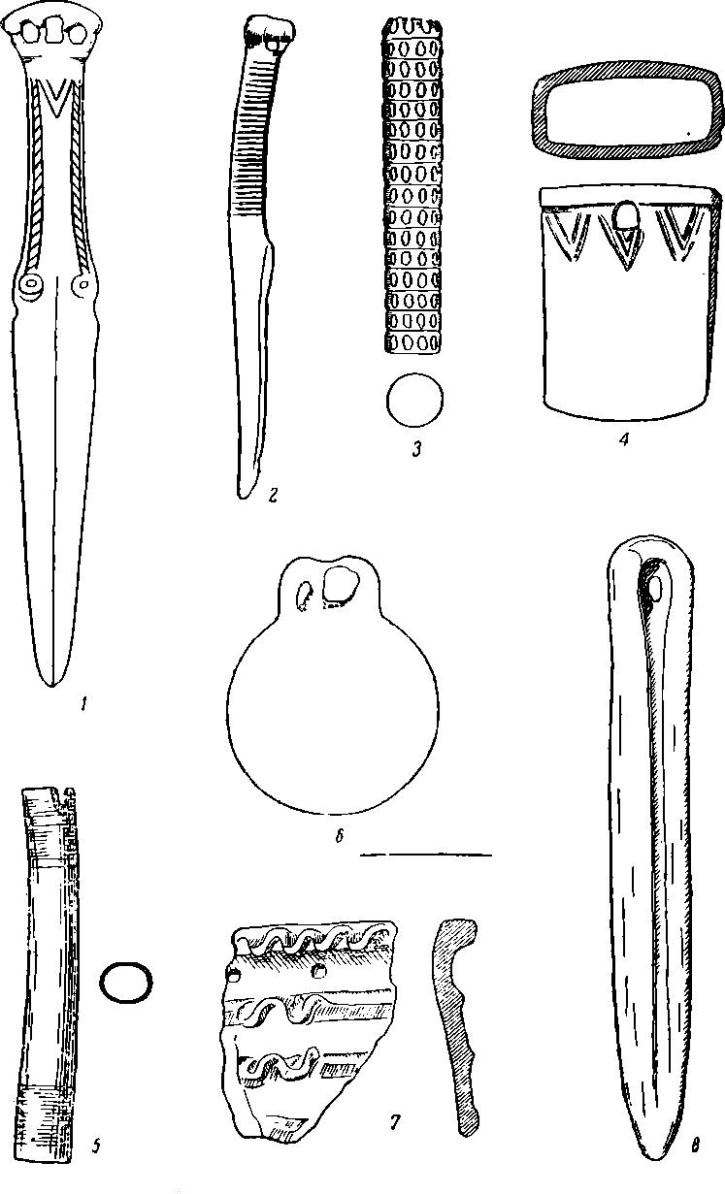

Обзор географического распространения бронзового кельта „красноярского типа» (рис. 19, 4) и кинжала без эфеса (рис. 19, 1), обнаруженных в могиле № 10 у с. Саянтуй, и ножа (рис. 19, 2), найденного в могиле № 61 у горы Тапхар, показывает, что они не характерны для Минусинского края и встречаются преимущественно в северных районах — в таежной зоне Вост. Сибири и на прилегающей территории.

Эти предметы принадлежат к особому локальному варианту поздней сибирской бронзы.

На некоторых бронзовых вещах из плиточных могил долины р. Селенги заметны карасукские черты (вырезы лезвия кинжала, орнамент из трехугольников на его рукоятке и на кельте, своеобразная форма ножа с изогнутой рукояткой).

Эти „архаизмы» на бронзовых изделиях заслуживают внимания в сопоставлении с другими предметами погребального инвентаря плиточных могил.

Рис. 19. Предметы из плиточных могил. 1 — кинжал; 2 — нож; 3 — трубочка; 4 — кельт; 5 — игольник; 6 — зеркало; 7 — обломок горшка; 8 — заостренное орудие (1—4 и 6 — бронза; 5 и 8 — кость; ок. 1/2 нат. вел.).

В одной могиле (у с. Саянтуй, № 4) найдена буса из красного сердолика „бочонкообразной“ формы, являющаяся точным воспроизведением такой же бусы, обнаруженной в погребении № 19 энеолитического могильника у с. Тологой.

В могиле № 61 у горы Тапхар вместе с упоминавшимся бронзовым ножом найдено костяное орудие (рис. 19, 8), находящее себе аналогии среди вещей из энеолитических комплексов долины р. Ангары. Игольники из трубчатых костей, украшенные концентрическими резными линиями (рис. 19,5) и бусы из белой пасты встречаются и в древних могильниках Прибайкалья.

Наконец, керамика из плиточных могил Зап. Забайкалья имеет также сходство с находками в более северных районах Вост. Сибири. Характерный накладной орнамент из рубчатого валика (рис. 19, 7), сглаженная „штриховка» и другие технические приемы обработки поверхности глиняных сосудов из плиточных погребений известны и среди керамического материала ряда стоянок на берегу оз. Байкала (Улан-Хада, Коты), по р. Ангаре (окр. г. Иркутска и другие пункты) и по р. Енисею (около г. Красноярска). В районе г. Братска на р. Ангаре А. П. Окладниковым раскопано погребение с бронзовыми, каменными и костяными наконечниками стрел, роговыми накладками на лук и вышеупомянутого типа керамикой. Это захоронение содержит вещи, попадающиеся в плиточных могилах Забайкалья.

Особо следует остановиться на металлических изделиях и других предметах из плиточных могил, позволяющих сравнивать их с памятниками южных районов Сибири и Центральной Азии.

Бронзовое зеркало с боковой ручкой (мог. № 91 у с. Саянтуй; рис. 19, 6) весьма близко к таким же зеркалам из земляных курганов в Туве (V — III вв. до н. э.) и на Алтае (IV в. до н. э. — I в. н. э.), а также к миниатюрным экземплярам из коллективных могил Красноярского округа.

Следует отметить находку днища бронзового котла „скифского типа» (мог. № 73, Тапхар). Котлы с конусообразным поддоном в большом количестве известны в Минусинском крае.

Список бронзовых изделий из плиточных могил I типа необходимо пополнить бронзовыми удилами, найденными Талько-Грынцевичем в могиле № 15 на Ихерике.

Железные предметы обнаружены в могилах II типа (удила с небольшими кольцами, пропеллеровидный псалий).

К какому же времени следует отнести плиточные погребения долины р. Селенги?

Наличие в плиточных могилах, с одной стороны, вещей древних типов (энеолитического облика и с пережиточными карасукскими чертами), с другой стороны — бронзовых изделий, встречающихся в погребальных комплексах других районов Центральной Азии вместе с первыми железными предметами, позволяет поместить плиточные могилы I типа (маяки) между VII— IV вв. до н. э.

Более ранней дате будет соответствовать первый могильник у с. Саян¬туй, где были найдены бронзовые кинжал и кельт, а также могила у горы Тапхар № 61 (бронзовый нож, костяное орудие типа кинжала и пр.). Остальные погребения более поздние (№ 91 у с. Саянтуй с бронзовым зеркалом и др.).

Могилы II и III типа едва ли возможно относить слишком близко к рубежу нашей эры, так как инвентарь погребений, похоронный обряд, внутреннее устройство и некоторые наружные признаки этих могил указывают на связь их еще с памятниками конца бронзы. По нашему мнению, их дата III—II вв. до н. э.

Основным занятием населения, оставившего плиточные могилы, было скотоводство. На это указывают кости домашних животных, найденные в значительном числе в плиточных могилах. Природные условия края, наличие в южной его части открытых степных пространств и холмистых возвышенностей, где снег сдувается зимою, разнообразие состава кормовых трав в предгорьях и на равнинах, все эти данные благоприятствовали возникновению здесь скотоводства с сезонным кочеванием в весьма раннее время.

Плиточные могильники почти всегда находятся в глубине долин, часто вдали от реки, и встречаются в местностях, удобных для скотоводства. 5

О составе стада у обитателей края можно судить по следующим данным. Кости лошади при наших раскопках были найдены в 12 могилах. 6 Кости овцы обнаружены в 14 могилах и быка в 10 погребениях.

У древних насельников края скот, и в частности конь, использовался для передвижения (всадничество в это время было уже развито — находки удил и псалий). 7 Прямых указаний на существование земледелия, у населения, оставившего плиточные могилы в долине р. Селенги, не имеется.

Следует отметить тот факт, что на территории Забайкалья и Северной Монголии пока не найдено ни одного бронзового серпа, тогда как в Минусинском крае от этой эпохи сохранилось большое число бронзовых орудий для уборки урожая.

Охота на степных и лесных зверей занимала в хозяйстве населения рассматриваемой эпохи второстепенное значение, являясь по сравнению со скотоводством подсобным промыслом. В плиточных могилах были найдены остатки зайца (1 раз), косули (1), антилопы (1) и благородного оленя (1).

Специально для охоты, вероятно, употреблялись те костяные наконечники стрел, которые были обнаружены в некоторых плиточных погребениях.

Из предметов бытового инвентаря, имевшихся у древних скотоводов, следует прежде всего отметить бронзовые котлы с высоким поддоном („скифского типа“), столь удобные для подогревания в условиях степи, где мало топлива. Как указывалось, в плиточных погребениях находилась и глиняная посуда. Все глиняные сосуды имеют признаки местного приготовления. На некоторых из них виден орнамент из накладных рубчатых валиков. Сосуды больших размеров попадаются редко. Одни сосуды имеют гладкую поверхность, другие — шероховатую. Обжиг средний. 8

Из предметов, связанных с одеждой, следует упомянуть бронзовые пуговицы.

Древним обитателям края была знакома обработка металла.

В бассейне р. Селенги известны остатки древних горных разработок, часть которых должна быть отнесена к весьма раннему времени. Металлическое производство, возникшее около Байкала еще в карасукскую эпоху, 9 получило свое дальнейшее развитие в VII—II вз. до н. э. Изучение форм изделий этой эпохи говорит о превосходной технике литья. Материалом для орудий служила преимущественно золотистая и желтая бронза. На кинжалах имеются рельефные украшения в виде стилизованных фигур животных. На ряду с ними встречаются и простые пластинчатые ножи. Находка бронзового кельта (топора), насаживавшегося на деревянную рукоятку, говорит о том, что у древних селенгинцев имелись орудия для обработки дерева.

Население края в рассматриваемую эпоху переживало процесс распада первобытнообщинного строя. Расширение скотоводства, дальнейшее развитие металлического производства (первоначально бронзолитейного дела, а впоследствии железо-плавильного), усилившийся обмен с таежными областями и югом и целый ряд других причин, в связи с переходом от прежнего разделения труда к новому, способствовали росту частной собственности отдельных семей и имущественного неравенства внутри рода. Погребальные памятники следующего культурного этапа, принадлежащие гуннам, уже отчетливо отражают произошедшие перемены — социально-экономическую дифференциацию в обществе древних кочевников Сев. Монголии и Забайкалья около начала нашей эры.

К содержанию 8-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Notes:

- На этой территории к эпохе ранних кочевников, кроме плиточных погребений, относятся и другие памятники: „оленные камни» (с изображением оленей), писаницы на скалах и отдельные находки бронзовых предметов и керамики (на дюнных стоянках). ↩

- Их много в горах по западному побережью Гусиного озера, по рекам Оронгою, Убукуну, Никою (у г. Кумын) и в Боргойской степи. ↩

- У большинства могил границы погребальных ям и точные их размеры определить не удалось вследствие их устройства в песчаном грунте. ↩

- Плиточные могилы Восточного Забайкалья, невидимому, составляют особый вариант — они имеют более крупные размеры и несколько и .чую конструкцию ограды. ↩

- Обращает внимание разбросанность плиточных могил на большой территории, группировка их небольшими могильными группами. ↩

- У других исследователей остатки лошадей встретились в 11 могилах из 21, содержавших остатки фауны. ↩

- Наличие большого количества крупного рогатого скота, отсутствие обряда захоронения с умершим коня и другие данные свидетельствуют об имевшихся у забайкальских скотоводов отличиях в хозяйственном укладе и быте от типичных ранних кочевников горного Алтая. ↩

- Керамика плиточных могил Забайкалья значительно отличается от синхроничной) ей в Минусинском крае и еще более, чем металлические изделия, указывает на локальные особенности селенгинских памятников. ↩

- Залежи медных руд, которые могли разрабатываться в древности, известны в южной части Забайкалье. ↩