К содержанию 166-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

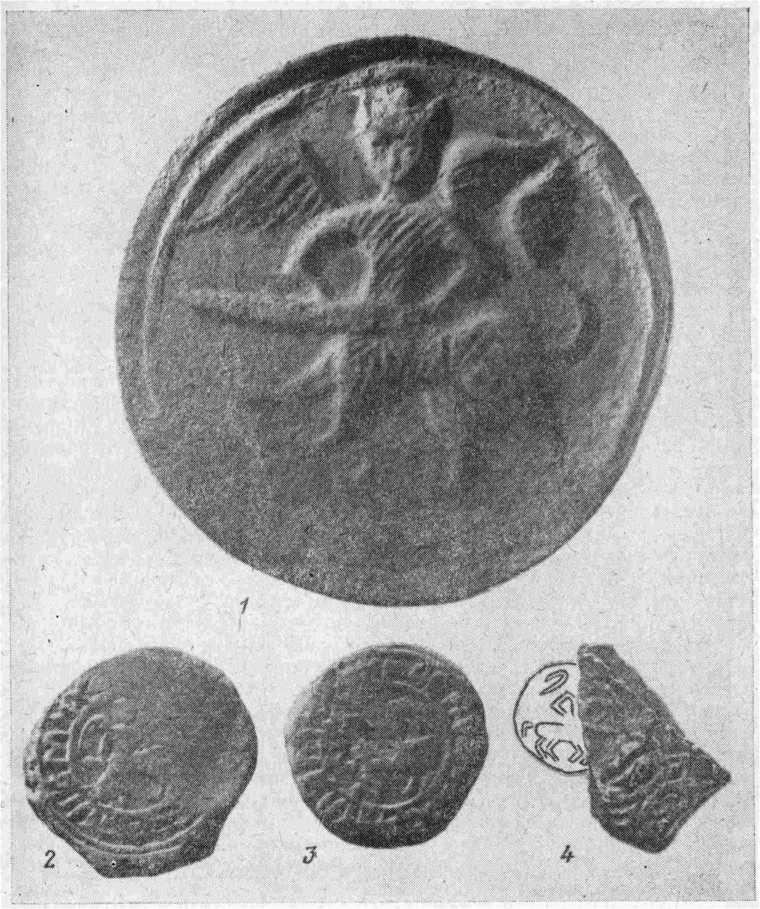

Изображение крылатого коронованного кентавра, вынимающего меч из ножен, оттиснутое изнутри на дне ритуального сосуда (для елея, оставшегося после соборования) из погребения в Московском Кремле, неоднократно издавалось (рис. 1, 1) 1 Изображения кентавра, обнажающего меч, встречаются также на монетах XIV—XV вв. На городенской монете великого князя тверского Ивана Михайловича (1389—1425) иконография кентавра в короне с крыльями аналогична (рис. 1, 2, З) 2. На других монетах — Владимира Андреевича Серпуховского (1358—1410) 3, Бориса Александровича Тверского (1425—1461) 4 и Василия Михайловича Кашинского (ранее 1426) 5 — короны и крыльев у кентавра нет. Тем не менее сходная многозначительная поза объединяет все эти изображения в одну группу. Возможно, отсутствие короны и крыльев на некоторых монетах объясняется миниатюрностью изображений. Часть еще одного аналогичного изображения (видны голова в короне, характерное положение рук, схематизированное крыло, передняя нога и острие меча) обнаружена на украшенном штампованным орнаментом фрагменте керамики XV—XVI вв. с Кунцевского городища (рис. 1, 4) 6. Многочисленность подобных изображений на монетах и наличие одного из них на ритуальном сосуде, связанном с христианским культом, дают основание предполагать их важное значение. Вместе с тем символика образа (особенно — угрожающей позы кентавра) и его литературный источник не вполне ясны.

Рис. 1. Изображения кентавра, обнажающего меч 1,4 — керамика; 2, 8 — городенские монеты великого князя тверского Ивана Михайловича (2 — увеличено в полтора раза; 2, 3 — в два раза; 4 — натуральная величина)

Древнерусские изображения кентавров и литературные произведения, с которыми они связаны, неоднократно привлекали внимание исследователей. 7 По сравнению с образами других фантастических существ кентавр находит наиболее подробные и определенные соответствия в древнерусской литературе. Однако истолкование каждого отдельного изображения представляет значительные трудности.

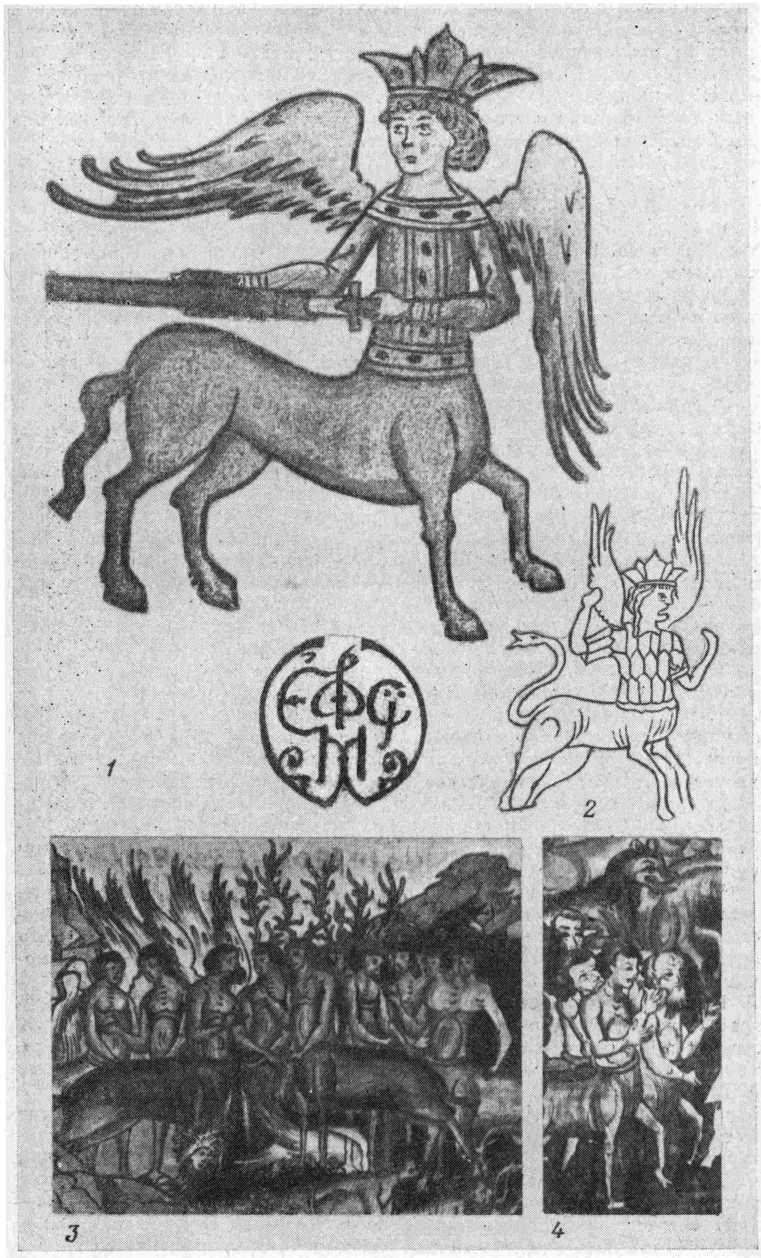

Известно, что крылатый коронованный кентавр на золоченых дверях 1336 г. изображает известный литературный церсонаж — апокрифического Китовраса. Однако связывать с этим образом все изображения кентавров с коронами и крыльями нет достаточных оснований. В виде кентавров с коронами и крыльями в рукописи конца XVI в. изображена апокалиптическая саранча (рис. 2, 2) 8. От Китовраса дверей 1336 г. ее отличает только хвост, заканчивающийся змеиной головой (вместо упоминающегося в тексте хвоста скорпиона). Крылья у существ, близко напоминающих кентавров, имеются и на миниатюрах, изображающих «дивих людей», побежденных Александром Македонским (рис. 2, 3) 9.

Средневековая иконография тех или иных фантастических существ во многих случаях не отличается устойчивостью. Сходные изображения могут соответствовать разным литературным персонажам. Аллегорические изображения созвездия Стрельца далеко не всегда имеют вид кентавра 10. Известны западноевропейские миниатюры и гравюры, на которых онокентавр (разновидность кентавра, фигурирующая в тексте Библии по переводу 70 толковников и Физиологе) представлен в виде человека с ослиной головой (!) 11.

Учитывая сложность интерпретации средневековых изображений фантастических существ, представляется весьма интересным сопоставить рассматриваемые изображения кентавров, обнажающих меч, с материалами древнерусских миниатюр 12, в частности с одним изображением, имеющим вполне аналогичную иконографию (рис. 2, 1) 13. Рукопись, в которой оно находится, точно датируется по двум записям, сделанным 28 января 1490 г. и 20 октября 1491 г. Это изображение давно известно исследователям 14, однако до сих пор не сопоставлялось с изображениями на сосудах и монетах. Миниатюра не является в прямом смысле иллюстрацией к определенному месту рукописи, однако связана с ее контекстом, что облегчает истолкование сюжета. Рядом с изображением кентавра находится монограмма переписчика рукописи Ефросина.

Ефросин — монах-переписчик из Кирилло-Белозерского монастыря, рукой которого переписана значительная часть нескольких рукописей. Очевидно, состав этих рукописей-сборников определялся им самим. На обороте имеющейся в той же рукописи миниатюры с изображением Александра Македонского есть подпись, указывающая, что рисунок сделан художником для Ефросина, выступающего в роли заказчика. Рукописи Ефросина занимают особое место в древнерусской письменности. В них содержатся древнейшие списки Задонщины и Сказания о Дракуле воеводе. Состав этих сборников отражает энциклопедический характер интересов Ефросина со значительным светским элементом, возможным лишь в ту эпоху. Позднее, как указывает Я. С. Лурье, «жесткая унификация русской культуры» делает подобные явления уже невероятными 15. Время деятельности Ефросина в истории церкви — это время возникновения и распространения новгородско-московской ереси. В Кирилло-Белозерском монастыре это также время борьбы группировок монахов и борьбы монастыря с его духовным начальством 16. Ефросин, по-видимому, не был рядовым монахом — в одной приписке он упоминает, что выезжал куда-то на игуменство 17.

Место изображения кентавра в рукописи не вносит полной ясности в вопрос о смысловом значении этого образа. В состав сборника входят апокрифические сказания, в том числе два варианта апокрифа о Соломоне и Китоврасе: один — представляющий собой почти дословный перевод из Талмуда, и другой — краткий, известный только в этой рукописи 18. Однако изображение кентавра, обнажающего меч, находится в другой части рукописи, с ним соседствует текст Александрии. Соседняя с изображением страница (л. 128) упоминает людей с конскими ногами, которые вошли в войско Александра в качестве мечников. В тексте о них сказано: «О человецех от пояса конь, а горе чёловек, исполини наричються… и ту человеци и на них восташа — от пояса конь, а горе человек, ниже суть исполини». Победив их, «Александр повеле оружиа створити и с стрелами и с мечи научи ходити и много ему на рати помо- гаху». Те же «исполины» на миниатюре рукописи Александрии XVII в. представлены в виде отряда кентавров-лучников без корон и крыльев 19. Таким образом, изображение кентавра с мечом, очевидно, навеяно текстом на прилежащей странице. Однако важнейшие особенности иконографии кентавра, изображенного на миниатюре в короне и с крыльями, никак не вытекают из текста Александрии. Зато они соответствуют данным апокрифических сказаний о Китоврасе и бесспорному изображению этого персонажа на новгородских дверях 1336 г.

Рис. 2. Изображения кентавроподобных существ на миниатюрах рукописей XV—XVI вв. 1 — ГПБ, сборник К-Б, 11/1088, л. 127 об.; 2 — ГПБ, лицевой апокалипсис из собрания Ф. И. Буслаева, Q. 1 № 1138; 3 — БАН, хронографический сборник, 17.17.9, л. 780; 4 — там же, л. 702

Краткая легенда о Китоврасе в рукописи Ефросина имеет важные отличия от основной версии. Во-первых, про Китовраса говорится: «Глаголют его, яко царев сын Давидов». Такое представление на Руси существовало в более раннее время — на дверях 4336 г. Китоврас назван братом Соломона. Царственное происхождение, очевидно, объясняет корону на голове кентавра. В позднейшей рукописи ХУІІ в., в которой Китоврас фигурирует в особом сюжете, он назван братом Соломона и царем соседнего царства, правившим не только людьми, но и зверями 20. Уникально в версии Ефросина упоминание о неверной жене Китовраса и о том, что он ее «в ухе носил». В связи с последней подробностью можно вспомнить о чудовищных звериных ушах ряда античных изображений кентавров 21. Описание внешнего облика Китовраса в краткой легенде — «человек, а ноги Коровин» — находит аналогию в некоторых западноевропейских изображениях кентавров 22, однако на Руси «парнокопытные» кентавры неизвестны. Эти сведения не соответствуют и рассматриваемой миниатюре, на которой кентавр имеет явно конские ноги и хвост. Ноги кентавра изображены конскими в противоречии с прямым и единственным указанием на его облик в текстах апокрифа. Однако едва ли это влияние текста Александрии, скорее — следование существующей иконографической традиции: Китоврас дверей 1336 г. также имеет конские ноги и хвост. У кентавра на сосуде из Московского Кремля, судя по изгибу передних ног, они не конские, явно не конский и хвост с кисточкой. Вероятно, эти детали считались несущественными.

Можно было бы предположить, что конские ноги кентавра и меч в его руках отражают текст Александрии, а корона и крылья взяты из апокрифа, причем такая «комбинированная» иконография возникла в результате случайного соединения в одной рукописи двух литературных произведений, герои которых показались миниатюристу сходными. Но против этого предположения свидетельствует устойчивость такой иконографии, известной и по более ранним изображениям (монеты Ивана Михайловича). Очевидно, на миниатюре представлен герой апокрифа. Характерно, что героизированный образ Китовраса не является при этом буквальной иллюстрацией определенного текста.

Если попытаться связать образ обнажающего меч кентавра с определенным отрывкам апокрифа, то наиболее вероятно, что кентавр, представленный в угрожающей позе, иллюстрирует заключительные слова апокрифа про «страх китоврашь», который охватывал Соломона по ночам.

Важная особенность изображения кентавра в рукописи — монограмма переписчика рядом с ним. Монограммы, составленные из букв личных имен, известны в прикладном искусстве XV в. Это, в частности, монограммы митрополита Фотия, новгородских архиепископов Евфимия и Ионы 23. К концу XV в. относится книжный знак игумена Соловецкого монастыря Досифея 24. Монограмма Ефросина, подобно монограмме Ионы, вписана в очертания омеги, приближающейся по внешнему контуру к окружности.

Соседство изображения кентавра с монограммой Ефросина (кроме них, на этом листе рукописи нет никаких других надписей и изображений) дает основание предполагать, что изображение носит характер личной эмблемы. Такое использование изображения кентавра на Руси известно. Об этом свидетельствуют печать наместника Феликса (Новгород, первая половина XIV в.) 25 и изображения на монетах, очевидно, также носившие эмблематический характер.

Значение образа кентавра в роли эмблемы не вполне ясно. Литературный прототип русского Китовраса в Талмуде — демон Асмодей. Едва ли, однако, демонический характер образа мог быть причиной его избрания монахрм Ефросином в качестве личной эмблемы. По-видимому, на вопрос о причине привлекательности образа Китовраса отвечает краткий вариант сказания о нем, известный только по данной рукописи. Этот вариант кончается следующим эпизодом. Соломон спрашивает приведенного к нему Китовраса: «Что есть узорочнее во свете сем?» «Он же рече: всего есть лучши своя воля. Абие крянулся и все переломал и по- скочил на свою волю». Таким образом, важнейшей чертой образа Кито¬враса оказывается свободолюбие.

В заметке, посвященной символике новгородских врат 1336 г., мною было высказано предположение, что расправа Китовраса с царем Соломоном, изображенная на них, является аллегорией независимости Новгорода от власти великого князя 26. Изображение кентавра в рассматриваемой рукописи также отражает представление об этом существе как о могущественном враге Соломона, а один из текстов рукописи непосредственно связывает этот образ с любовью к свободе.

Возможность того, что литературный персонаж библейских времен мог олицетворять какие-то идеи, относящиеся к современности, сомнений не вызывает. В рукописи Ефросина есть яркий пример восприятия библейских событий как актуальных. В одном из переписанных им текстов противники библейского богатыря Самсона названы не филистимлянами, а татарами, — наиболее опасными врагами Руси того времени 27. Интересно повышенное внимание Ефросина к злободневному памфлету того времени — Сказанию о Дракуле 28. Переписчик специально отметил, что переписывает его вторично.

Избрание Ефросином Китовраса в качестве личной эмблемы (возможность того, что это наследственная эмблема, кажется маловероятной) представляет особый интерес, так как получается, что в роли эмблемы образованного монаха выступает герой отреченной книги. Ефросина нельзя оправдать тем, что он не знал об этом, так как в его рукописях есть список книг истинных и ложных. Создается впечатление, что личная эмблема Ефросина является также отражением его вольнодумства.

Можно ли связывать содержание рукописей Ефросина с еретическим движением рубежа XV—XVI вв.? Я. С. Лурье полагает, что для этого нет достаточных оснований, и считает, что содержание рукописей Ефросина «отражает не его убеждения, а круг его интересов» 29.

Отметим два момента, существенные для характеристики убеждений Ефросина. Первый — сознательный интерес к запретной литературе, выразившийся в переписывании отреченных книг. При одном из таких сочинений характерная приписка Ефросина: «Сего во сборе не чти, ни многим являй».

Второй момент — только в рукописях Ефросина до нас дошли два списка так называемой Псалтыри Федора Еврея (на самом деле это вовсе не псалтырь, а перевод иудаистского молитвенника Махазор). Ряд исследователей полагают, что это — те самые «псалмы», по которым еретики молились «по-жидовски» 30. Другие ученые не видят оснований связывать это сочинение с ересью. Однако никакой другой памятник, к которому можно было бы отнести сведения об особых еретических псалмах, неизвестен. Заглавие русского перевода «Псалтырь царя Давида. ..» скорее всего — сознательная мистификация, равно как и имеющееся в одном списке предисловие, в котором говорится, что перевод был сделан по повелению митрополита Филиппа (1464—1473).

Апокриф о Соломоне и Китоврасе не содержит определенных еретических богословских положений. Однако изображение крылатого кентавра может быть связано с идеологической борьбой времени еретического движения. Стремление Китовраса к «своей воле» можно сопоставить с интересом в эпоху Реформации и предшествующий ей период к богословскому вопросу о «свободе воли». Вопрос этот волновал и русских еретиков. Об этом, в частности, свидетельствует начало Лаодикийского послания: «Душа самовластна, заграда ей вера…» 31.

Монахи Кирилло-Белозерского монастыря принимали участие в дискуссии, развернувшейся по поводу борьбы с еретиками. Из их среды вышло письмо, резко критикующее призывы к репрессиям против еретиков, которые исходили из лагеря воинствующих церковников во главе с новгородским архиепископом Геннадием и Иосифом Волоцким 32.

Таким образом, если рукописи Ефросина и не вышли из еретических кругов, то они отражают тот круг литературных интересов, ту культурную среду, в которой ересь возникла и распространялась. Отметим, что и изображение кентавра на дверях 1336 г. связывалось с тем культурно-историческом фоном, на котором возникла ересь стригольников 33.

Трудно объяснить, почему изображение кентавра, обнажающего меч, попало на сосуд, предназначенный для ритуальных целей, христианского соборования и погребения. Изображение кентавра на сосуде нельзя назвать второстепенным декоративным элементом, так как оно занимает центральное место и является единственным. Другие сосуды такого типа лишены всяких изображений. Уникально для древней Руси изображение внутри сосуда. Вполне вероятно появление такого изображения в связи с распространением ереси или религиозного индифферентизма. В письменных источниках упоминается использование еретйками культовых предметов с нецерковными изображениями 34. Не противоречит предположению о еретической принадлежности сосуда и место находки — Московский Кремль. Известно, что в конце XV в. и до 1504 г. Москва была крупным центром ереси, затронувшей самые высшие слои населе¬ния. Такая дата не противоречит археологической датировке сосуда и несколько ее уточняет.

К содержанию 166-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Рабинович М. Г. О древней Москве. М., 1964, с. 160, 161, рис. 72, 2; Розенфелъдт Р. Л. Московское керамическое производство XIII—XVIII вв. — САИ, 1968, вып. Е1-39, с. 111, табл. 17, 13. ↩

- Орешников А. Русские монеты до 1547 г. М., 1896,. табл. VI, 263—265. ↩

- Там же, табл. XII, 581—584. ↩

- Там же, табл. II, 54. ↩

- Спасский И. Г. Русская монетная система. Л., 1962, с. 80, рис. 56, 7. Кроме того, известны две атрибутированные древнерусские монеты с изображением крылатого кентавра с обнаженным мечом. См.: Орешников А. Русские монеты…, табл. XVII, 817; Он же. Материалы к русской нумизматике доцарского периода. — Труды Московского нумизматического общества, 1901, II, 3, с. 339, табл. XII, 72. ↩

- Пользуюсь случаем выразить благодарность А. Г. Векслеру, любезно предоставившему находку для публикации. ↩

- Веселовский А. Н. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине. — В кн.: Веселовский А. Н. Собр. соч. Пг., 1921, т. 8, вып. 1; Окладников А. П. Бронзовое зеркало с изображением кентавра, найденное на о. Фаддея. — СА, 1950, XIII; Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Юрьев Польской. М., 1964, с. 111—116; Чернецов А. В. Древнерусские изображения кентавров. — СА, 1975, № 2. Помимо указанных в последней публикации изображений необходимо учитывать также: Иванов П. Сборник снимков с древних печатей, приложенных к грамотам и другим юридическим актам, хранящимся в архиве министерства юстиции. М., 1858, табл. XI, 71; XIII, 148 (ср. также: табл. IX, 27); Кондаков Н. П. Русские клады. СПб., 1896, с. 103, рис. 63; Лабутина И. К., Кондратьева О. А. Пластины с изображением кентавра и фантастического животного из раскопок в Пскове. — СА, 1975, № 4; Жегалова С. К. Русская народная живопись. М., 1975, с. 31, 38—41, 49, 51. Крылья, встречающиеся на древнерусских изображениях кентавров, всегда связаны с плечевым поясом человеческого корпуса. Кентавры с подобным расположением крыльев мне известны только в декоре итальянской мебели XV в., более поздней, чем древнейший русский крылатый кентавр (1336 г.). См.: Моїіпіет Е. Histoire generale des arts appliques a l’industrie. Paris, 1896, v. II, p. 82. ↩

- Буслаев Ф. И. Свод изображений из лицевого Апокалипсиса по русским рукописям с XVI по XIX в. СПб., 1884, т. II, табл. 82; Герчук Ю. Я., Домшлак М. И. Художественные памятники верхней Волги. М., 1975, с. 66. ↩

- Хронографический сборник. — ВАН, 17.17.9, л. 780. Соответствует тексту «О зверях незнаемых»: «… До пояса имуще образ человечь, роги же на главе оленя, прочее же от пояса зве- рино тело имуще, нози же прежний птицы, задний же коневе иже нарицаются телорозе… иные же звери мнози — овы человекообразны крылаты, овы же многи главы имуще…» Ср. также л. 702 (рис. 2, 4): «Половину человек, половину пес, им же имя тигрис». ↩

- Редин Е. К. Христианская топография Косьмы Индикоплова по греческим и русским спискам. М., 1916, с. 178, рис. 177, 179; табл. IV, 2; Материалы для истории письмен восточных, греческих, римских и славянских. М., 1855, табл. V. ↩

- Wegener Н. Die Deutsche Handschriften bis 1500. Leipzig, 1928, S. 129, Abb. 115; Ortus sanitatis. Gart der Gesuntheit von alien Thieren, Fogeln, Fischen… Strassburg, 1529, S. XXXVII, Cap. CVII. ↩

- Пользуюсь случаем выразить благо¬дарность В. В. Морозову, обратив¬шему мое внимание на материалы миниатюр. ↩

- ГПБ, сборник К-Б 11/1088, л. 127 об. ↩

- Рузский Н. В. Сведения о рукописях, содержащих в себе Хождение в святую землю русского игумена Даниила в начале XII в. — ЧОИДР, 1891, кН„ III, отд. II, с. 27; Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. —ТОДРЛ, 1961, XVII, с. 140, 141. ↩

- Там же, с. 168. ↩

- ПСРЛ, 1965, т. 12, с. 189, 190. ↩

- Лурье Я. С. Литературная и культур¬но-просветительная деятельность…, с. 142. ↩

- Там же, с. 159; Lour’e la. S. Une 1е- gende inconnue de Salomon et Kitov- ras dans un manuscrit du XVе siec- le. — Revue des etudes Slaves, 1964, t. 43, f. 1-4, p. 7—11. ↩

- Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861, т. II, с. 370, 371, рис. 5. ↩

- Пыпин А. Н. Ложные и отреченные книги русской старины. — В кн.: Памятники старинной русской литературы, изданные Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1862, с. 59, 60. ↩

- Furtwdngler A. Illustrierter Katalog der Glyptothek Konigs Ludwig’s I zu Miinchen. Miinchen, 1907, S. 32, N 222. ↩

- Seznec J. The Survival of the Pagan Gods. N. Y., 1953, p. 33; fig. 7; p. 63, fig. 13; Mode H. Stwory mityczne і de- mony. Warszawa, 1977, s. 93. ↩

- Невоструев К. Монограмма всероссий-ского митрополита Фотия на окладе Владимирской чудотворной иконы. — В кн.: Сборник на 1866 г., изданный Обществом древнерусского искусства. М., 1866; Николаева Т. В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV — первой четверти XVI в. — САИ, 1971, вып. Е1-49, с. 45, табл. 15, 1 (ср.: с. 76, табл. 45, 3—6); Бочаров Г. Н. Прикладное искусство Новгорода Великого. М., 1969, илл. 40. ↩

- Розов Н. Н. Когда появился в России книжный знак? — В кн.: Археографи¬ческий ежегодник за 1962 г. М., 1963, с. 89, рис. 1, 2. ↩

- Янин В. Л. Актовые печати древней Руси X—XV вв. М., 1970, II, с. 121, 219, № 701. ↩

- Чернецов А. В. К изучению символики новгородских врат 1336 г. — КСИА, 1975, 144. ↩

- Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность…, с. 161. ↩

- Нельзя согласиться с исследователями, считающими, что в повести о Дракуле отсутствует ясная авторская оценка главного героя. В самом начале повести сказано: «Дракула влашеским языком, а нашим диавол. Толико зломудр, яко же по имени его, тако и житие его» (Изборник. М., 1969, с. 432). О вероятности связи повести о Дракуле с еретическими кругами см.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI в. М.; Л., 1955, с. 180—182. ↩

- Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность…, с. 155. ↩

- Сперанский М. Н. Псалтырь жидовствующих в переводе Федора еврея. — ЧОИДР, 1907, т. II, отд. II. Ср.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения…, с. 316. ↩

- Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения…, с. 265. ↩

- Там же, с. 510—513. ↩

- Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М., 1948, с. 649, 650, 770; Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси, с. 115; Чернецов А. В. К изучению символики… ↩

- Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения…, с. 312, 313. «А се зде обретох икону у Спаса на Ильине улици — преображение з деянием, ино в праздницех обрезание писано — стоит Василией Кисарийский, да у Спаса руку да ногу отрезал, а на подписи написано: обрезание господа нашего Иисуса Христа. Да с Ояти привели ко мне попа да дьяка, и они хрцстианину дали крест телник, древо плакун, да на кресте том вырезан сором женской да и мужской». ↩