К содержанию журнала «Советская археология» (1968, №1)

За послевоенные годы накоплен большой фактический материал по истории скифов юга СССР, однако многие вопросы, связанные с проблемой скифского государства, являются еще спорными. Если относительно времени возникновения государства есть различные точки зрения, то сам факт его существования у скифов с III—II вв. до н. э. не вызывает сомнений ни у советских 1, ни у зарубежных ученых 2.

После гибели царства Атея, как известно, продолжает существовать сокращенная, но единая Малая Скифия Страбона. В Приднепровье территория Каменского городища сокращается до площади акрополя, возникают малые городки 3. Начинается новый этап в развитии скифского общества. Связи с античными городами Северного Причерноморья способствуют развитию торговли и ремесла, что в свою очередь ведет к дифференциации скифского общества, к образованию новых общественных отношений.

Для интенсификации торговли хлебом, который был главным источником обогащения скифов, возникла необходимость создать в Крыму экономическую базу, производящую хлеб, т. е. освоить пустовавшие ранее земледельческие районы полуострова. Археологические данные и письменные источники свидетельствуют о переселении части скифов на полуостров, об оседании кочевых племен и возникновении здесь больших и малых укрепленных поселений и селищ. Центр общественной и политической жизни скифов переносится в Крым, в то время как Нижнее Приднепровье, по мнению некоторых исследователей 4, становится северной и, в какой-то мере, автономной окраиной скифского царства. Процесс освоения плодородных речных долин Крыма был длительным и постепенным. В связи с новым натиском сарматов на скифский мир в первые века нашей эры в Крыму возникают новые городища и селища, просуществовавшие вплоть до готских и гуннских походов.

Поздний этап истории скифского государства в связи с малой изученностью городищ еще далеко не разработан, между тем для решения многих вопросов общественно-политических и экономических отношений, существовавших у скифов, чрезвычайно важно изучение позднескифских городищ Нижнего Днепра и Крыма.

В данной статье мы рассматриваем некоторые неопубликованные ранее материалы раскопок и разведок городищ и селищ юго-западного Крыма.

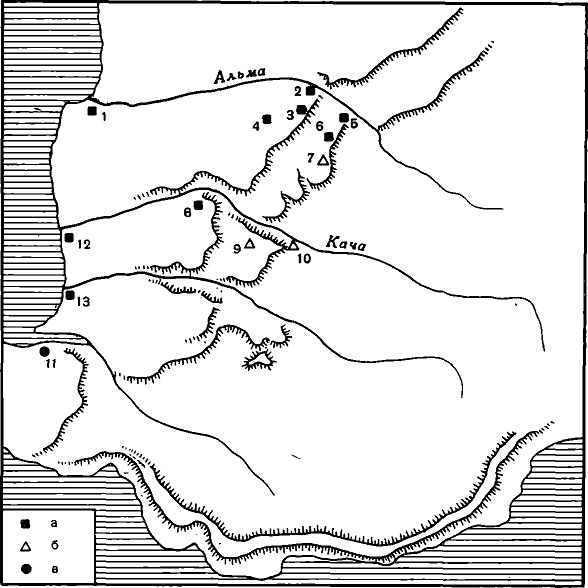

В юго-западном Крыму еще с дореволюционного времени были известны несколько городищ и селищ. Сведения о них мы находим у Дюбуа де Монпере 5, П. Кеппена 6 и Ю. А. Кулаковского 7. Работы послевоенного времени, и особенно последних лет, значительно расширили сведения об этой территории. В настоящее время здесь известно более 18 городищ и селищ; они, как правило, располагались по долинам рек вблизи источников с питьевой водой, на возвышенных холмах (рис. 1).

Рис. 1. Карта позднескифских городищ и селищ юго-западного Крыма

(а — скифские городища, б — селища, в — античные города) 1 — Устьальминское; 2 — Алма-Кермен; 3 — на г. Чабовского; 4 — Заячье; 5—Карагач; 6 — Балта-Чокрак I; 7 — Балта-Чокрак II; 8 — Краснозоринское; 9 — Тибертинское селище; 10 — Старосельское; 11 — Херсонес; 12 — городище в устье р. Качи; 13 — городище в устье р. Бельбек

Известные нам городища юго-западного Крыма можно разделить на несколько групп на основании изучения размеров памятников, мощности культурного слоя, характера оборонительных сооружений, остатков ремесленного производства и пр. К первой группе относятся поселения городского типа. К ним принадлежит Устьальминское городище. Это определяется его размерами (общая площадь 6 га), толщиной культурного слоя (2,80 м), остатками ремесленного производства. Во вторую группу мы выделяем городища-убежища. К ним относятся Краснозоринское, Заячье, Карагач, г. Чабовского, Балта-Чокрак I. Для убежищ характерно наличие небольшого укрепления — собственно убежища с незначительным культурным слоем и отсутствием жилых построек и прилежащих селищ, где сосредотачивалась жизнь. Появление такого рода укреплений, по-видимому, свидетельствует о социальных переменах в жизни скифского общества.

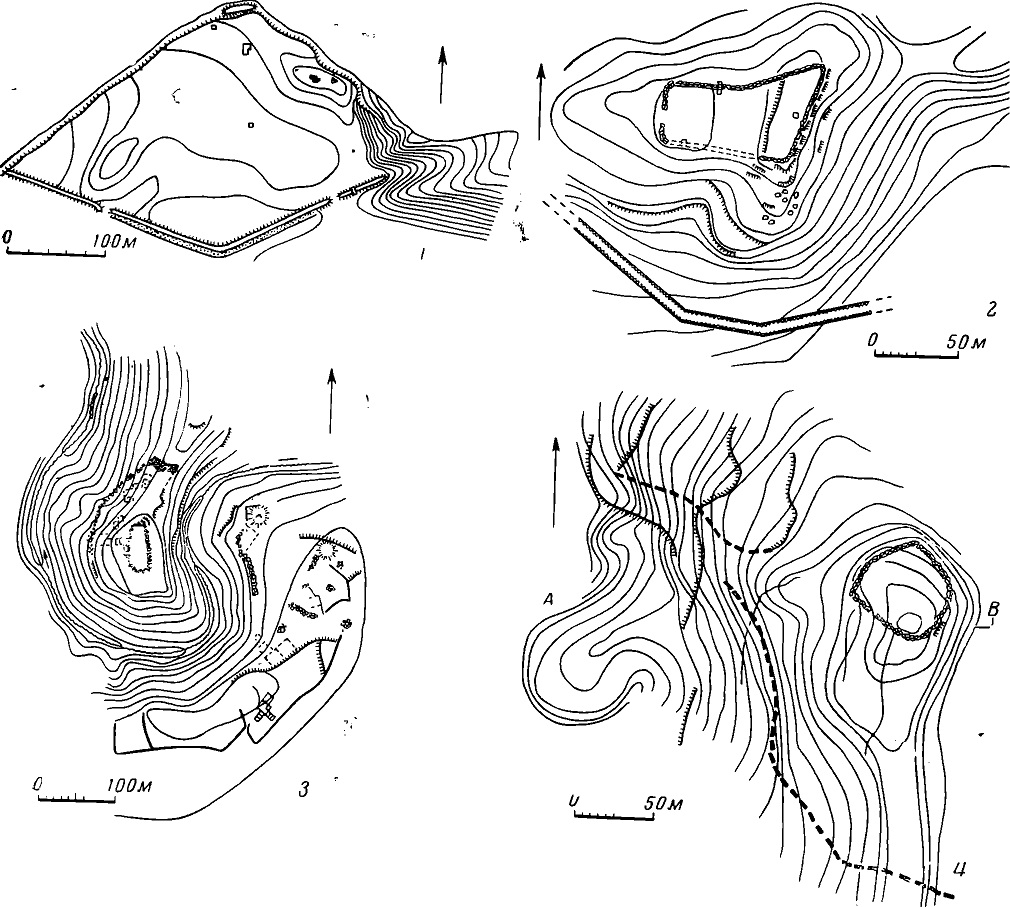

Рис. 2. Планы городищ

1 — Устьальминское; 2 — Краснозоринское; З — Заячье; 4 — Карагач

Третью группу составляют укрепленные поселения с селищами. К таким относится городище Алма-Кермен и, может быть, городище в устье рек Качи и Бельбек.

Кроме того, в юго-западном Крыму известны открытые поселения-селища (Тибертинское, Старосельское, Алма-Тамак, Балта-Чокрак II и др.).

Разведочные работы последних лет позволяют дать предварительную характеристику этих памятников.

Городище Устьальминское впервые упоминается П. Н. Шульцем в отчете о работах Тавро-скифской экспедиции 1946 г. 8.

В последующие годы (1948, 1959) разведочные работы здесь проводили П. Н. Шульц и А. Н. Щеглов 9, а в 1960 г.— автор статьи. Городище расположено на левом берегу р. Альмы, в ее устье, на крутом обрывистом мысу, поднятом над уровнем моря на 30 м (рис. 2, 1). С напольной юго-восточной и юго-западной сторон оно защищено валом и рвом.

Это единственное в юго-западном Крыму городище с такой системой обороны. В северо-восточной и юго-западной частях плато возвышаются два зольника. Близость пресной воды, неприступность обрывистых склонов создавали благоприятные условия для жизни на городище, а прибрежный путь из Херсонеса в Керкинитиду, лежащий мимо устья р. Альмы, и сухопутная дорога, которая, по-видимому, шла вдоль реки, делали его важным стратегическим пунктом.

В 1960 г. на городище в центральной части плато были открыты остатки прямоугольного помещения. Каменные стены его сложены на глине, толщина их 0,50—0,60 м. Сохранился нижний ряд камней. В центре помещения находилась печь, сложенная из поставленных на ребро песчаниковых плит, обмазанных глиной. Свод ее не сохранился. В основании печи лежала половина круглого жернова диаметром 0,32 м. Подобные печи известны на позднескифском городище Гавриловка 10 и в Неаполе скифском 11.

В доме найдены обломки амфор, фрагменты лепной посуды, лепная овальная миска, обломки краснолаковых сосудов, свинцовые грузила, игла от фибулы. Весь комплекс находок позволяет отнести это здание ко II — III вв.

К западу от помещения в пределах раскопа обнаружены многочисленные обломки красноглиняных кувшинов с плоскими ручками, по-видимому сделанных из местной глины. Вместе с ними найден керамический шлак. Это дает основание предполагать существование поблизости от раскопа гончарной мастерской. Такое предположение тем более вероятно, что О. И. Домбровский видел в 1951 г. на поверхности городища следы керамических печей 12.

В шурфе, заложенном на северном мысу, открыты остатки каменной крепиды высотой 0,80 м. В этой части городища культурный слой достигал мощности 2,80 м. Нижние слои датировались находками эллинистических амфор — это наиболее ранняя керамика городища, позволяющая предполагать, что оно возникло на рубеже III—II вв. до н. э. Особенно интенсивной жизнь на городище была в первые века нашей эры. Зачистка земляного вала в юго-восточной части дает возможность считать, что он был сооружен на рубеже нашей эры, первоначальная высота его была не менее трех метров.

Таким образом, размеры городища, толщина культурного слоя, зольники и остатки ремесленного производства позволяют считать его поселением городского типа.

А. Н. Щеглов высказал предположение о размещении на городище римского лагеря 13, однако судить об этом можно будет лишь по результатам будущих раскопок.

Рассмотрим ряд городищ, которые принадлежат к убежищам. 1. Краснозоринское городище, открытое Е. В. Веймарном в 1954 г. 14 Оно расположено на левом берегу р. Качи, в нижнем ее течении, на плато возвышенности, поднятой на 36 м над уровнем пашни, находящейся у подножья.

Убежище со всех сторон обнесено оборонительной стеной, прекрасно сохранившейся почти по всему периметру. Стены ограничивают неправильный прямоугольник, вытянутый с запада на восток площадью 92,5 X X 35 м2 (рис. 2, 2). Зачистка одного из участков показала, что стена сохранилась на высоту 2,10 м, толщина ее достигла 2,80 м. Она была сложена из крупных дикарных камней, образующих панцири, и забутована камнями меньших размеров. С запада, по-видимому, был въезд в убежище. У подножья плато с южной стороны проходила дорога, ее следы сейчас отчетливо видны. К подножью холма с юго-восточной стороны примыкает селище, которое, огибая соседнюю возвышенность, тянется на несколько десятков метров к юго-востоку. На склоне северо-восточного холма, над селищем, в 1954 г. была открыта давильня для винограда, вырубленная в материковой скале 15.

Разведочные шурфы, заложенные в разных местах на укрепленной части поселения, свидетельствуют о том, что жизнь здесь не была продолжительной. Культурный слой достигал всего 0,40 м. Остатков жилых построек не прослеживается. Находки из шурфов представляют собой обломки лепной и гончарной посуды, большинство которых относится ко II—III вв. Фрагменты светлоглиняных амфор с двухствольными ручками рубежа нашей эры определяют время возникновения городища.

2. Городище Заячье открыто Н. П. Кацуром в 1954 г. 16, находится между реками Альмой и Качей, вдоль балки между дер. Заячье и Балки. Укрепленная часть городища расположена на каменистом мысу, вытянутом с севера на юг н окруженном с трех сторон глубокой балкой. Цитадель со всех сторон окружена каменной стеной, раскат которой отчетливо прослеживается по всему периметру (рис. 2, 3).

К северо-западу от укрепления видны развалины построек и остатки дополнительной каменной стены. По южному и юго-восточному склонам балки в различных местах заметны остатки каменных построек, оград, крепид, возвышаются два зольника. На юго-запад и на восток от селища на сотни метров тянутся каменные полевые межи.

В 1960 г. Альминский отряд провел на Заячьем небольшие разведочные раскопки. Шурф, заложенный на укреплении, выявил культурный слой в 0,3 м, очень бедный материалом. На северо-восточном склоне балки, в шурфе у зольника I зачищена каменная крепида, сохранившаяся на высоту 1,40 м, очень близкая по характеру кладки крепиде Устьальминского городища. В 1963 г. на южном селище защищены остатки каменного дома, стены которого лежали на материковой скале и имели кладку, разную по характеру и толщине.

Юго-восточная стена является общей для целого ряда соседних построек, к ней примыкающих, ее толщина доходит до 1,20 м, другие стены тоньше, сохранившаяся высота стен 0,50 м. Размеры дома 8,20 X 6 л. Крыша и пол его были земляные.

Находки внутри дома незначительны, они ограничиваются небольшим количеством обломков реберчатых амфор III в., фрагментами лепной и краснолаковой посуды, среди которой есть обломок края блюда с рельефным орнаментом. Такие блюда Т. Н. Книпович датирует II—III вв. 17 На основании находок дом можно отнести ко II—III вв. Этим же временем датируется культурный слой убежища.

3. Городище Карагач расположено на левом берегу р. Альмы, в среднем ее течении, на плато холма, поднятого над уровнем реки примерно на 40—50 м. С юга плато городища обрывается крутыми склонами, остальные склоны его пологие (рис. 2, 4). Наиболее возвышенная часть занята укреплением, которое имеет в плане форму неправильной трапеции размером 47,5 X 52,5 м. Каменная стена укрепления сохранилась на высоту 0,70 м, толщина ее равна 3,30 м. Стена сложена из необработанных известняковых камней, наиболее крупные из них образуют панцирь, более мелкие — забутовку. Стена была сооружена на культурном слое мощностью в 0,30 м, датированном первыми веками нашей эры.

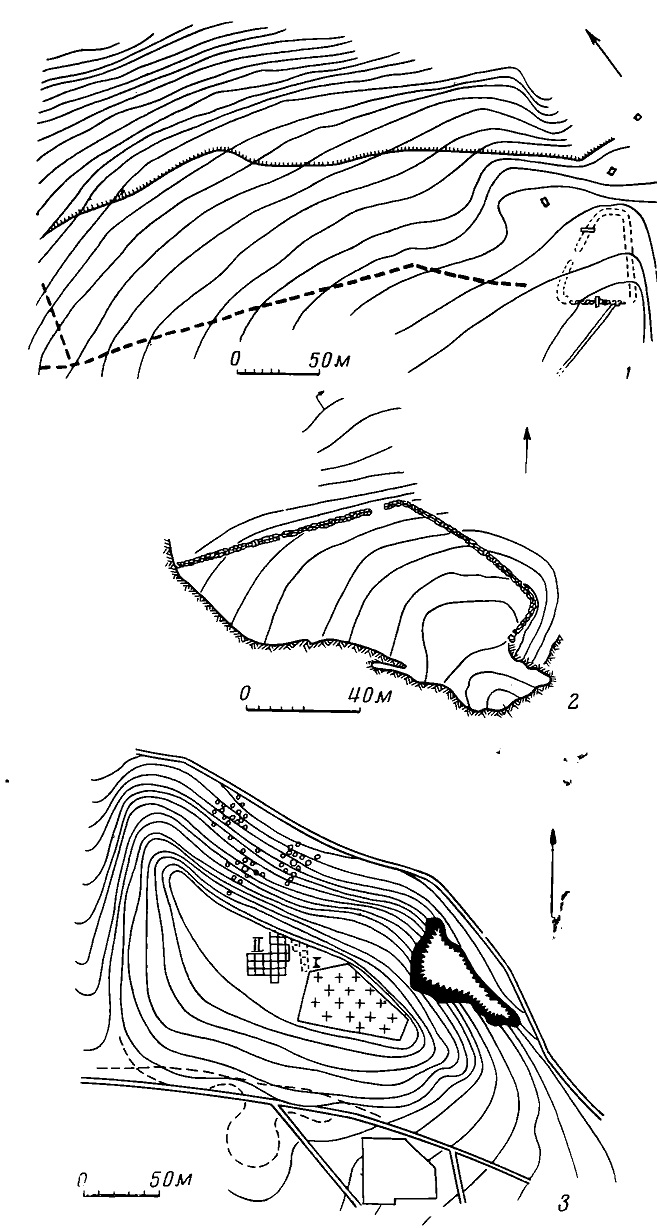

Рис. 3. Планы городищ

1 — на г. Чабовского; 2 — Балта-Чокрак І; З — Алма-Кермен

Шурф, заложенный внутри укрепления, выявил культурный слой в 0,30 м с небольшим содержанием обломков лепной посуды и амфор. II-III вв.

4. Городище на горе Чабовского расположено на левом берегу р. Альмы, в среднем ее течении, на юго-запад от с. Заветное, на плоской возвышенности с крутыми восточными и более пологими юго-западными склонами. На наиболее высокой части находится обнесенное стеной укрепление, судить о размерах которого до раскопок трудно. В юго-западном направлении тянется стена из поставленных на ребро камней (рис. З, 1). В северо-западной части плато находится небольшой зольник. Городище открыто в 1960 г. В. М. Маликовым, обнаружившим на зольнике позднеэллинистический материал. Зачистки стены укрепления, проведенные в 1963 г., позволяют предположить, что оно возникло в первые века нашей эры, так как керамика из шурфов относится ко II—III вв. Выявлен один пояс стены толщиной около 2 м, сложенной из необработанных камней. Проведенные разведочные работы в настоящее время до раскопок не дают возможности решить ряд неясных вопросов о характере памятника.

5. Городище Балта-Чокрак I, открытое в 1946 г., расположено на одном из обрывистых мысов второй гряды Крымских гор, в 3 км на юго-восток от альминского карьера. Скалистый мыс поднят над дорогой, проходящей у его подножья примерно на 30 м.

Обрывистые южный и западный склоны служили естественной защитой от неприятеля, в то время как с северной и восточной сторон убежище было защищено оборонительной стеной. С северной стороны к убежищу примыкает небольшое селище. Второе селище расположено у подножья скалистого обрыва (рис. 3, 2).

Разведочные шурфы, заложенные в 1963 г. на площади убежища и на селищах, не выявили культурного слоя, большая часть которого, по-видимому, смыта. Среди подъемного материала встречено довольно много обломков амфор II—III вв. Оборонительная стена убежища хорошей сохранности. Ее толщина достигает 3 м, сохранившаяся высота — 0,95 м. Стена имеет внешний и внутренний панцири из крупных бутовых камней и забутовку из мелких камней и скальной крошки. В этом отношении она напоминает древнейшую оборонительную стену Неаполя скифского. Время сооружения стены определяется амфорным материалом II—III вв.

Третий тип городищ — укрепленные поселения. К ним принадлежиг городище Алма-Кермен (рис. 3, 3), расположенное в среднем течении р. Альмы. На северо-восточной окраине плато городища обнаружены остатки оборонительной стены, которая, по-видимому, защищала его со всех сторон. У подножья холма с юго-востока и северо-запада находились селища. Судя по материалу раскопок последних лет, городище Алма-Кермен возникло во II в. до н. э. и погибло в конце III в. н. э. Одновременны ли городищу селища, или они появляются позднее, пока судить трудно, можно лишь говорить о синхронности верхних слоев.

Помимо перечисленных городищ, в юго-западном Крыму известно несколько открытых поселений — селищ. Они появляются на рубеже II — III вв. в отрогах второй гряды Крымских гор — это Тибертинское, Старосельское селище и Балта-Чокрак II. Все они отличаются тонким культурным слоем в 0,20—0,30 м, позволяющим предполагать, что жизнь на этих поселениях была не продолжительной. Исключение составляет селище Алма-Тамак на правом берегу р. Альмы, расположенное недалеко от ее устья. Судя по подъемному материалу, оно возникло в III в. до н. э. и существовало в первые века нашей эры.

Находки на городищах обломков и целых жерновов (на Алма-Кермен было найдено восемь круглых жерновов), обуглившихся зерен злаков, мотыги и двух железных серпов (Алма-Кермен), а также остатки полевых межей на Заячьем позволяют считать земледелие основой хозяйства населения речных долин в этот период. Наряду с ним немаловажную роль играло скотоводство: кости домашних животных встречены на каждом городище. Находки тарапанов (Алма-Кермен, Краснозоринское), виноградного ножа (Алма-Кермен) свидетельствуют о занятии жителей виноградарством и виноделием.

Оборонительные стены названных городищ сложены из рваного камня насухо. Более крупные камни служили для возведения панциря стен, мелкие — для забутовки. Стены разнятся между собою лишь по толщине, однако они не превышают 3,30 м (Карагач). О высоте стен судить трудно, можно предполагать, что они были не выше 3 м. По характеру кладки оборонительные стены юго-западного Крыма близки стенам нижнеднепровского городища Золотая Балка 18, Неаполя скифского, а также некоторых античных поселений Северного Причерноморья: нижнему ряду Ольвийских стен римского времени 19, оборонительным стенам Илурата 20. По-видимому, эту общность оборонительных сооружений можно объяснить строительными приемами, наиболее распространенными в этот период.

Изменения в социальной структуре общества вызвали изменение и оборонительной системы городищ. В эллинистический период неотъемлемой принадлежностью нижнеднепровских городищ и некоторых городищ Крыма (Кермен-Кыр) 21 был акрополь. На памятниках первых веков нашей эры его уже нет. С одной стороны, это можно объяснить малыми размерами появившихся укреплений (в Крыму лишь крупные городища имели акрополь — Кермен-Кыр и, возможно, Неаполь), а также изменением в социальной структуре общества этого времени. Наиболее ярким примером такого изменения может служить богатая усадьба III—IV вв. с домом владельца на туфовой площадке в урочище Кизил-Коба 22. Подобных примеров в юго-западном Крыму мы не знаем. Однако здесь, как мы видели, очевидно, в связи с децентрализацией власти и большей самостоятельностью сельской общины появляется новый тип укреплений — убежища — прообраз будущих феодальных замков. Рассматриваемые городища юго-западного Крыма отличаются от городищ северо-западного побережья. Как известно, в северо-западном районе полуострова существует не менее восьми городищ. Большинство из них возникло в III—II вв. до н. э. на местах греческих поселений 23 Херсонесской хоры и просуществовало до II—III в. н. э. Они представляют собой укрепленные каменными стенами поселения, расположенные на возвышенных, выдающихся в море мысах; площадь их колеблется от 1500 до 10 000 м2. Городища-убежища здесь не известны. Это еще раз подтверждает предположение о том, что убежища возникают в более позднее время, на грани разложения рабовладельческого способа производства.

На рубеже нашей эры новый приток сарматов в Приднепровье приводит к упадку и разрушению ряда позднескифских городищ Нижнего Днепра. Например, резкий упадок наблюдается на Знаменском городище, где разрушаются укрепления, и были заброшены старые жилые кварталы 24. Вполне возможно, что часть жителей нижнеднепровских городищ под натиском сарматов переселилась в Крым. Много общего можно найти, сравнивая позднескифские городища Крыма и Нижнего Днепра. Для нижнеднепровских, так же как и для крымских, городищ характерно наличие зерновых ям грушевидной формы 25, зольников (из семи рассмотренных городищ Крыма — лишь на двух — Карагач и Балта-Чокрак I — зольники нам не известны). Много общего в приемах строительной техники: наличие оград из поставленных на ребро камней 26 и особенностей кладки оборонительных стен. Как мы уже указывали выше, общие черты наблюдаются в инвентаре и хозяйстве, основными формами которого было земледелие и скотоводство.

Все отмеченные факты убеждают нас в том, что нижнеднепровские городища, так же как и крымские, составляют единый круг памятников позднескифской культуры, сильно сарматизованной в первые века нашей эры.

На основании проведенного анализа мы относим возникновение Усть-альминского городища к III — II вв. до н. э., городища Алма-Кермен — ко II в. до н. э., Краснозоринское — к I в. до н. э., остальные возникают в первые века нашей эры. Прекращают свое существование городища, по-видимому, в III—IV вв., во время готских и гуннских походов. С III — IV вв. начинается процесс передвижения населения речных долин в горные районы полуострова, в места, малодоступные кочевникам. Аналогичная картина наблюдается на Северном Кавказе, где аланские племена были вытеснены гуннами в горные районы страны 27.

В отрогах второй гряды Крымских гор во II—III вв. возникают селища Тибертинское, Старосельское, Балта-Чокрак II, которые, очевидно, служили местами временных поселений.

В верховьях крымских рек, на второй гряде, в IV—V вв. появляются могильники и поселения, культура которых тесно связана с сарматизованной позднескифской культурой предшествующих столетий 28. К таким могильникам принадлежат Баклинский, Сахарная головка и др. В это же время возникают такие поселения, как Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Родниковое и др. Существование их обусловлено новой эпохой — возникновением феодальных отношений.

Дальнейшие исследования городищ Крыма дадут возможность решить выдвинутые вопросы о хозяйстве, экономике и общественных отношениях позднескифского государства, а также помогут локализации крепостей, указанных Страбоном. Результаты разведочных работ последних лет дают лишь возможность определить, что большинство городищ юго-западного Крыма возникает, по-видимому, после Диофантовых войн, они не могут быть названы крепостями в Страбоновском понимании этого термина.

Notes:

- В настоящий момент эту точку зрения разделяют Б. Н. Граков, М. А. Артамонов, В. Д. Блаватский, Э. И. Соломоник, Д. Б. Шелов и др. ↩

- Ch. Dаnоff. Pontos Euxeinos PWK, примеч. IX, 1962, стлб. 1027 сл., там же см. литературу вопроса. ↩

- Б. Н. Граков. Каменское городище на Днепре. МИА, 36, 1954, стр. 172, 173. ↩

- Н. Г. Елагина. Нижнее Поднепровье в эпоху позднескифского царства. ВДИ. 1958, 4, стр. 56. ↩

- П. Кеппен. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. СПб., 1837, стр. 248. ↩

- Там же, стр. 5 и 347. ↩

- Ю. А. Кулаковский. Отчет об археологической деятельности в Крыму. ОАК за 1895 г., стр. 120. ↩

- П. Н. Шульц. Тавро-скифская экспедиция в 1946 г. «Советский Крым», о, Симферополь, 1947, стр. 67. ↩

- А. Н. Щеглов. Разведки 1959 г. на западном побережье Крыма. СХМ, II, Симферополь, 1961, стр. 79, 80. ↩

- Н. Н. Погребова. Позднескифские городища. МИА, 64, 1958, стр. 188, рис. 36, 1. ↩

- П. Н. Шульц. Отчет о раскопках Неаполя скифского за 1957 г. Архив О АС А ИА АН «УССР, инв. А — № 31/135, рис. 5, б. ↩

- О. И. Домбровский. Керамическая печь на скифском городище «Красное»-. ИАДК, Киев, 1957, стр. 209. ↩

- А. Н. Щеглов. Ук. соч., стр. 80. ↩

- Е. В. Веймарн. Отчет о работах горного археологического отряда Крымского филиала АН СССР за 1954 г. Архив ОАСА ИА АН УССР, № 23. ↩

- Е. В. Веймарн. О виноградарстве и виноделии в древнем и средневековом Крыму. КСИА, 10, 1960, стр. 111, рис. 2. ↩

- Там же. ↩

- Т. Н. Книпович. Краснолаковая керамика первых веков н. э. МИА, 25, 1952, стр. 307. ↩

- М. І. В я з м і т і н а. Золота Балка. Киев, 1962, стр. 25—105. ↩

- Сб. «Ольвия», I, Киев, 1940, стр. 51. ↩

- И. Б. 3еест. Разведочные работы в Киммерике. КСИИМК, XXVII, 1949, стр. 54. ↩

- О. Д. Дашевская. Скифское городище Красное (Кермен-Кыр). КСИИМК, 70, 1957, стр. 109, рис. 41. ↩

- О. И. Домбровский. Пещеры и урочище Кизил-Коба в позднеантичный период. Труды комплексной карстовой экспедиции АН УССР. I, Киев, 1963, стр. 152— 163. ↩

- А. Н. Щеглов. Ук. соч., стр. 74—78. ↩

- Н. Н. Погребова. Ук. соч., стр. 164. ↩

- В. И. Гошкевич. Древние городища по берегам низового Днепра. ИАК, 47, СПб., 1913, табл. V. ↩

- М. І. В я з ь м і т і н а. Ук. соч., стр. 108. ↩

- В. А. Кузнецов. Аланские племена Северного Кавказа. МИА, 106, 1962, стр- 14. ↩

- В. В. Кропоткин. Население юго-западного Крыма в эпоху раннего средневековья. Автореф. канд. дис., М., 1953, стр. 15. ↩