Сидоров Е. А. О земледелии ирменской культуры (по материалам лесостепного Приобья) // Палеоэкономика Сибири. Новосибирск, 1986. С. 54-66.

Из всех видов хозяйственной деятельности аборигенов лесостепного Приобья наиболее слабо изучено земледелие. Это связано с тем, что большая часть земледельческих орудий труда в древности целиком изготавливалась из дерева и не сохранилась. Не сохранились и остатки культурных растений.

Первым обратился к изучению земледелия начала I тыс. до н. э. в лесостепном Приобье М. П. Грязнов 1. На существование земледелия в этом районе указывают, во-первых, наличие на поселениях орудий переработки зерна — зернотерок и, во-вторых, общий характер культуры оседлых скотоводов-земледельцев, наследников классических андроновских традиций. М. П. Грязнов считает, что зернотерки, обнаруженные им на Ближних Елбанах являются довольно примитивными, поэтому можно говорить лишь о мотыжном уровне обработки земли. К аналогичному заключению пришла Т. Н. Троицкая, рассмотрев материалы эпохи поздней бронзы Новосибирского Приобья 2.

В. И. Матющенко ограничился констатацией земледелия у племен «еловско-ирменской культуры», отметив наличие в материалах форм для серпов и обломков серпов, а также зернотерок 3. Находка М. Ф. Косаревым 4 обломков зернотерок на Десятовском поселении послужила основанием для вывода о наличии земледелия у еловцев.

Таким образом, основным аргументом в пользу существования мотыжного земледелия явился поверхностный анализ зернотерок, без привлечения широкого круга аналогий и определения функционального назначения этой категории орудий.

Узость круга источников заставила В. А. Посредникова отнестись скептически к наличию земледелия у еловцев и сформулиропать альтернативную версию об использовании зернотерок для переработки в основном продуктов собирательства 5 и отсутствия здесь земледелия. Аргументы, выдвинутые В. А. Посредниковым были подвергнуты обоснованной критике М. Ф. Косаревым 6, который отметил южные связи и земледельческий характер некоторых орудий еловцев.

Анализ литературы показывает, что до сих пор земледелие изучалось попутно, наряду с другими вопросами. Специальные исследования в этой области не проводились. Между тем в советской археологии существует значительный арсенал методов, позволяющих изучить древнее земледелие. Помимо основного сравнительно-типологического метода, сюда относятся проведение почвенных и спорово-пыльцевых анализов 7, выявление и изучение отпечатков растений на керамике 8, изучение функций орудий по следам сработанности и экспериментальные исследования производительности труда древних орудий 9. Часть вышеуказанных методов использована нами в этой работе.

Для реконструкции хозяйственных занятий носителей ирменской культуры нами были использованы в основном материалы поселения Милованово-3, расположенного на правом берегу Оби на границе Алтайского края и Новосибирской области. На этом поселении в настоящее время вскрыто более 4 тыс. м2 площади и изучены остатки 15 жилищ. Отдельные материалы привлечены из других поселений. Тем не менее имеющийся материал не позволяет реконструировать полностью систему земледелия в I тыс. до н. э. Мы попытались в какой-то мере восстановить его отдельные элементы.

Среди значительной коллекции керамики из Миловановского поселения было отобрано около 50 фрагментов, имеющих на себе отпечатки растений. Эти негативы были просмотрены доцентом кафедры ботаники НГПИ Ю. Е. Филипповой, а часть из них — профессором Р. А. Удачиным 10, заместителем заведующего отделом пшениц ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. Профессор Удачин пришел к заключению, что ряд отпечатков на керамике принадлежит голозерной гекеоилоидной пшенице (Т. anti- quorum.Е- Имеются также предварительные определения проса.

Находка пшеницы этого вида в материалах ирменской культуры представляет значительный интерес. Она предшествовала не только современной мягкой пшенице, но и Т. comvactum•, — карликовой голозерной пшенице, которая формируется, по исследованию Р. А. Удачина и, на территории Средней Азии в эпоху бронзы. Встает вопрос о причинах сохранения столь архаического вида пшеницы на краю земледельческой эйкумены в начале I тыс. до н. э. Вполне возможно, что это связано как с неприхотливостью данного сорта, так и с относительно ранним проникновением земледелия на территорию Западно-Сибирской лесостепи 11.

Однако наиболее вероятно, что племена ирменской культуры знали и более совершенные виды пшеницы, а Т. antiquorum сосуществовала с ними в виде сорной примеси и, попав в полову.

Пшеница в эпоху поздней бронзы, по-видимому, являлась одной из распространенных сельскохозяйственных культур в Западной Сибири и Северном Казахстане. Об этом свидетельствует находка обгорелых зерен этого злака на жертвенном месте у Алексеевского поселения 12. К сожалению, более точное определение этой пшеницы отсутствует, что не дает возможности произвести более качественное сравнение. Такие отпечатки злаков (возможно, культурных) известны на бронзовом серпе из Восточного Казахстана 13. Другие палеоботанические находки в материалах эпохи поздней бронзы нам не известны.

В непосредственной близости от рассматриваемой территории в лесостепном Томско-Енисейском междуречье в курганах Серебряковского могильника обнаружены зерна ячменя и проса 14.Это еще одно косвенное свидетельство распространения этих культур в Приобье.

Современный уровень развития источников позволяет высказать лишь ряд предварительных замечаний относительно системы земледелия.

Подсечно-огневая система земледелия могла существовать на рассматриваемой территории только на границе таежной зоны и в отдельных местах приобских боров (например, Кудряшовского или Караканского). В целом для лесостепного Приобья эта система не подходила ввиду ограниченности лесных пространств. Скорее всего, с момента появления земледелия здесь должен был господствовать перелог. Об этом свидетельствуют и южные степные связи, а возможно, и происхождение ирменского (самого раннего из рассматриваемых культур) земледелия.

М. Ф. Косарев считает, что ранее земледелие в Западной Сибири базировалось в основном на возделывании поименных участков земли, которые были более увлажненными и плодородными[REF]Косарев М. Ф. Бронзовый вок Западной Сибири.— М., 1981 с 18[/REF].

Среди материалов поселений эпохи поздней бронзы количество каменных наконечников мотыг незначительно. Подобные орудия нам удалось обнаружить только на поселении Милованово-3.

Мотыга с этого поселения сделана довольно тщательно. Она подпрямоугольная в сечении, обработана техникой пикетажа и пришлифована. В месте прикрепления ее к рукояти имеются плечики. Обух в сечении округлый. Рабочая часть орудия выполнена в форме полуклина и сохранилась плохо. Высота орудия 15 см, ширина рабочей части 7,5 см. Вес наконечника мотыги 750 г. Круглый в сечении обух наводит на мысль о креплении ее к рукоятке с помощью муфты. Пожалуй, наиболее близкие аналогии нашей мотыге мы можем найти в материалах чустской культуры[REF]Заднепровскии Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы,- М.— Л., 1962, табл. XXVII, рис. 3.[/REF].

Каменные мотыги найдены в Восточном Казахстане. Однако они несколько отличаются по размерам и весу. Вес мотыг из поселений Каной, Усть-Нарым и Трушниково около 1,5 кг 15.

С. С. Черников считал, что мотыги весом до 1,5 кг были сравнительно легкие и служили не для глубокого вскапывания земли, а для поверхностного разрыхления почвенного слоя. Его мнение подтверждается нашими экспериментальными работами. Эффективность использования мотыг этого типа для обработки почвы была нами проверена в Миловановском отряде Новосибирской экспедиции в 1980 г. Вес экспериментального орудия около 500 г. Были проведены работы по поднятию целины и залежи, а также на пашне. Оказалось, что вес мотыги явно недостаточен для разбивания дернового слоя. Мотыга входила в дерн на 3—5 см и производила скалывание очень небольших комьев земли. В то же время на пашне она была с успехом применена для разбивания комьев земли и прополки. Экспериментальные работы показали, что легкие мотыги, непригодные для первичной обработки почвы, применялись для вторичной ее обработки. Орудия первичной обработки почвы пока не обнаружены.

Орудия уборки урожая в лесостепном Приобье встречаются очень редко. Это объясняется в первую очередь тем, что все массивные бронзовые орудия редко терялись и в основном шли в переплавку. Общая задернованность памятников в Приобье дает незначительное количество подъемного материала.

Обломки двух бронзовых серпов обнаружены в кладе, относящемся к эпохе поздней бронзы, на Чертовом городище на территории Новосибирска. Форма и размеры одного из серпов реконструируются. Серпы сильно сработаны, лезвие во многих местах выкрошилось. Они были разрублены на части для переплавки. Длина основания реконструируемого серпа 22 см. Высота дуги лезвия 3,2 см. Лезвие серпа клиновидное в сечении, (ширина обушка 3 см, длина — 4 мм). На одном из концов серпа выделяется рукоятка длиной 6 см, у ее окончания имеется бесформенное отверстие.

Такие серпы хорошо известны в Красноярском крае и Минусинской котловине, где С. С. Черников насчитал около 200 орудий этого типа. Он отметил, что эти серпы появляются в эпоху поздней бронзы, но большинство их датируется тагарским временем 16. А. И. Мартынов, просмотрев большую часть известных орудий (136 шт.), дал их суммарное описание. Характерной чертой лезвий серпов является их изогнутость, что сделано для удлинения лезвия и повышения производительности орудия. Наш серп соответствует средним размерам серпов минусинского типа (длина 22—25 см). Встречаются серпы как значительно больших размеров (из клада у д. Брагиной —32 см), так и маленькие серпы длиной 15—17 см. По производительности они близки к срубным серпам с крючком — наиболее развитым среди бронзовых 17.

Второй тип бронзовых орудий, по-видимому использовавшийся для уборки урожая, близок к секачам из Сосновой Мазы. На Еловском поселении обнаружены формы для их отливки 18. Обломок лезвия секача найден на поселении Милованово-3. По сводке Ю. С. Гришина, сходные секачи известны в Минусинской котловине (10 шт.), Омской области 19. С. С. Черников описал секач, найденный на семипалатинских дюнах 20. Секач, во многом схожий с еловским, обнаружен на Алексеевском поселении 21. Наряду с секачами, в рукоятке которых имеется отверстие, в Западной Сибири иногда встречаются секачи с крюкастой рукояткой 22. Такой секач обнаружен А. В. Новиковым в Здвинском районе Новосибирской области, в нижнем течении р. Каргат. Однако такая форма рукояти более характерна для европейских степных и лесостепных районов, где она распространена и на серпах срубного типа.

С нашей точки зрения, рабочие части отих орудий не имеют особых отличий, а тип рукоятки в данном случае не влияет на производительность орудия.

Вопрос о происхождении орудия этого типа еще не решен. Если Ю. С. Гришин считает местом появления этих орудий юго- западные районы 23, то П. Д. Степанов указывает на их азиатское происхождение 24. Такого же мнения придерживается и А. И. Мартынов 25. Он считает, что среди каменных орудий неолитического времени в Сибири есть мощные клинки, послужившие прообразом бронзового секача. Каменные жатвенные ножи встречаются и в Восточной Азии в материалах этого же времени 26.

Есть и другие аргументы в пользу восточного происхождения секачей. В частности, в материалах эпохи бронзы Сибири распространены ножи, имеющие выпуклый обушок и прямое лезвие, близкие по форме к секачам. В азиатской части ареала их распространения фактически отсутствуют серпы. Окончательное оформление этих орудий, по-видимому, происходило не без западного влияния. Об этом свидетельствует наличие в Сибири крюкастых рукояток, характерных для серпов срубной культуры.

Спорным является и вопрос о функциональном назначении секачей. Впервые его рассмотрела В. В. Гольмстен, которая пришла к заключению, что орудия сосново-мазинского типа использовались для расчистки участков от кустарника, заготовки тростника и камыша, резания соломы, рубки прутьев, разделки туш животных и т. п. 27 Впоследствии исследователи относили эти орудия либо к преимущественно земледельческим, считая их основной функцией расчистку пойменных зарослей кустарников под посевы 28, либо к преимущественно скотоводческим, отмечая, что орудия могли служить для заготовки веточных кормов 29. П. Д. Степанов отнес эти орудия к категории серпов 30.

Не будучи сторонником крайних точек зрения, хочется привести ряд замечаний по поводу функционального назначения этих орудий. Конечно, в отдельных случаях секачи могли использоваться для расчистки пойменных участков от кустарников. По-видимому, в этой функции они были наиболее производительными из орудий, имеющихся в эпоху поздней бронзы. В то же время в пойме Оби и других рек Западной Сибири и сейчас, и в древности наряду с участками, заросшими кустарником (в основном, кстати, заболоченными или сильно увлажненными), существовали обширные открытые пространства с богатым травостоем, которые, по-видимому, и использовались для запашки. Вряд ли в древности расширение полей требовало расчистки пойменных участков от кустарника.

Ю. А. Краснов считает, что обнаружение секачей преимущественно в степной зоне не может служить фактором, противоречащим использованию их для заготовки веточных кормов. Мы это положение считаем безосновательным. Сам автор пишет о том,, что в лесной зоне заготовка веточного корма играла большое, а в ряде случаев первостепенное, значение, и в то же время косари появляются здесь лишь в эпоху раннего железа. В степной зоне, где заготовка кормов на зиму не играла такой большой роли, секачи характерны уже для эпохи бронзы. Ю. А. Краснов сопоставляет секачи с железными косарями, известными в этнографическом материале севера России и Швеции. С нашей точки зрения, более правомерным является их сравнение с орудиями уборки урожая с территории Северного Китая. Этнографами здесь зафиксированы слабоизогнутые серпы и прямые жатвенные ножи при отсутствии изогнутых серпов (более совершенных с точки зрения европейской агротехники и развитого земледелия с тысячелетним опытом) 31. Причем, как отмечает В. С. Стариков, изогнутые серпы не выдержали здесь конкуренции с традиционными формами орудий. Объяснение этому факту кроется в специфике сельскохозяйственных культур, распространенных на указанной территории. Основными из них являются чумиза и гаолян, имеющие довольно мощный стебель. Такой стебель требует не срезания, а определенных ударных воздействий, для чего прекрасно приспособлены указанные жатвенные орудия.

Приведенные нами этнографические параллели позволяют предположить, что бронзовые секачи использовались также и для уборки проса. В пользу этого свидетельствует и тот факт, что ареал распространения указанных орудий и культуры проса в основном совпадают. Просо эпохи поздней бронзы было обнаружено в степном Заволжье 32. Известно оно из материалов раскопок чустской культуры 33. Из письменных источников известно о распространении этого злака у сармат 34 и хуннов 35. В эпоху средневековья просо, по-видимому, традиционно являлось основной сельскохозяйственной культурой у кочевников. Р. Г. Кузеев пишет, что «посевы проса у кочевников были древней традицией» которая повсюду сохранялась», и приводит сообщение Эль-Омари о кипчаках XIV в.: «Чаще всего встречается у них просо, им они питаются, и по части произведенной земли в нем заключается главная еда их» 36.

К сожалению, мы не можем судить о способах обмолота и проппивания зерна. Скорее всего, эти трудовые операции производились на поселении или в непосредственной близости от него. Об этом говорят отпечатки половы на днище сосуда из поселения Милованово-З. Возможно также, что полова собиралась и использовалась для подкормки скота.

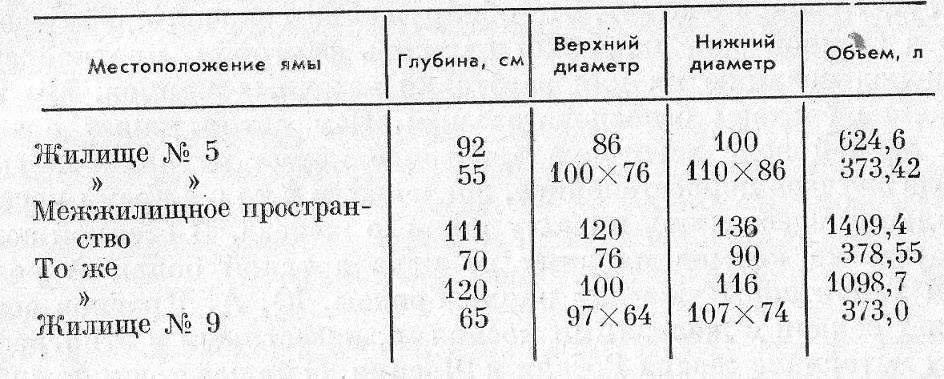

Для реконструкции системы земледелия важную роль играет вопрос о хранении зерна. Прямыми данными по этому вопросу не располагаем, однако есть целый ряд косвенных свидетельств. В частности, во время раскопок на поселении Милованово-3 нами были зафиксированы хозяйственные ямы, которые вполне могли использоваться для хранения зерна. Эти ямы в разрезе грушевидные, часто с дном, а иногда и стенками, обмазанными глиной. В одном случае обнаружена обкладка стенок камнями (табл. 1).

Таблица 1. Хозяйственные ямы на поселении Милованово-3

К сожалению, во всех случаях ямы были использованы вторично и заполнены обломками керамики и костей. В одном случае под глиняной обмазкой пола ямы (жилище № 5) было обнаружено несколько изделий зерновидной формы, из необожженной глины с добавлением белого порошка типа мела, длиной до 7 см. В другой яме (жилище № 9) в обмазку пола был вмурован труп небольшого хищника.

Аналогичные ямы были широко распространены в эпоху поздней бронзы и раннего железного века в степной и лесостепной зонах Евразии. В большинстве случаев они интерпретируются как ямы-хранилища для зерна 37. В отдельных случаях в них были обнаружены остатки культурных злаков. В частности, на Чустском поселении в Фергане в таких ямах были обнаружены остатки проса 38. Ю. А. Заднепровский отмечает, что зерновые ямы были хорошо приспособлены для сохранения семян и использовались в разных природно-климатических зонах. Подобные ямы доживают до недавнего времени у киргизов, таджиков и казахов и характерны как для оседлых, так и для кочевых народов. Аналогичные хранилища устраивались древними земледельцами и на территории Китая 39. Такие же ямы устраивали в XIX в. и тувинцы. В. И. Дулов пишет, «что для постоянного хранения хлеба выкапывались специальные ямы «ургайлы». Они делались неглубокими, иногда полметра, метр и даже полтора глубиной, с узким горлом и обмазывались глиной. Вместимость ям была до 50—70 кг хлеба. Сверху они прикрывались дощечкой или кочмой и засыпались землей…» 40. Такие же ямы для хранения зерна, выстланные внутри берестой, зафиксированы у современных алтайцев 41. Наблюдения Ю. А. Заднепровского и этнографические аналогии позволяют предположить использование ям для хранения в основном семенного зерна.

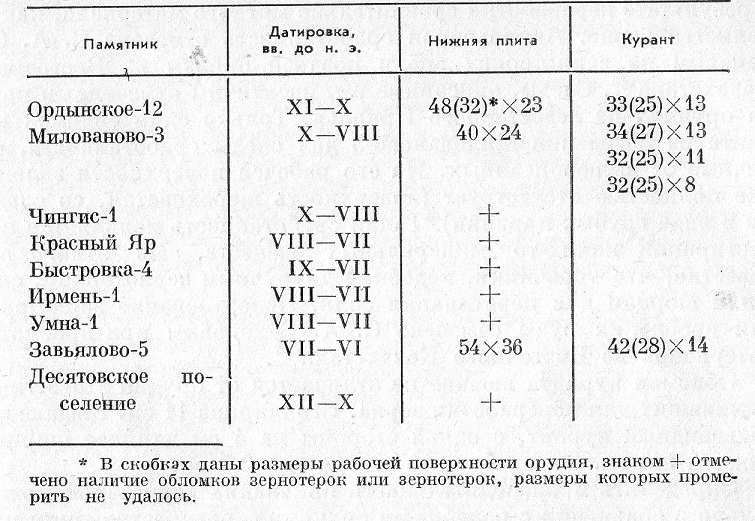

Таблица 2. Обмеры зернотерок лесостепного Приобья

Немаловажную роль в хранении продуктов земледелия играла и керамическая посуда. На поселениях ирменской культуры нередко находят сосуды объемом до 10—12 л, которые в древности подвергались ремонту. Вдоль трещины высверливался ряд отверстий, через которые разбитый сосуд сшивался какой-то органической бичевой. Такие сосуды не могли уже предназначаться для жидкостей и использовались как емкости для сыпучих продуктов, в том числе и зерна.

Переработка зерна происходила с помощью зернотерок. Обломки зернотерок — довольно распространенная находка в ирменских поселениях. В настоящее время они обнаружены в Умне-1, Чингисе-1 в подъемном материале. Известны они и в материалах поселений, подвергшихся значительным раскопкам,— Красный Яр-1, Милованово-3, Быстровка-4, Ирмень-1. Характерны они и для еловской культуры. Обломки зернотерок обнаружены М. Ф. Косаревым в Десятовском поселении 42.

В переходное время от бронзового века к железному они обнаружены на поселении Ближние Елбаны-1. Зернотерка прекрасной сохранности найдена на городище Завьялово-5 (табл. 2).

Поскольку единого мнения по поводу функционального назначения этих орудий не существует, остановимся на рассмотрении этого вопроса.

Орудия из Милованово-3, Милованово-3 «а», Милованово-6, Завьялово-5 и Ордынского-9 были просмотрены нами под микроскопом. На всех из них имелись однонаправленные линейные следы и сильное поверхностное залощение. Эти следы образовались в результате переработки сравнительно мягкого материала, каким является зерно. Аналогичная сработанность отмечена С. А. Семеновым на зернотерках эпохи поздней бронзы из Восточного Казахстана 43. Следы, описанные им, идентичны отмеченным нами на орудиях из лесостепного Приобья. Только один обломок куранта из поселения Милованово-3 дал следы сработанности, отличные от вышеописанных. На его рабочей поверхности залощение полностью отсутствует (поверхность шероховатая, со следами в виде грубых царапин). Такая сработанность появляется при растирании каких-то минеральных веществ. Из этнографии известно, что терочники, подобные двуручным зернотеркам, служили шорцам для перетирания соли. Использование зернотерок для дробления руды отмечено С. А. Семеновым при просмотре материалов из Восточного Казахстана 44.

Обломок куранта внешне не отличается от орудий этого типа, служивших для переработки зерна. Его ширина 11 см. Внешне это ладьевидный курант, с одной стороны на 4 см длиннее ширины нижней плиты. Он сработан примерно на 2,5 см.

Определить производительность ирменских зернотерок можно только в сравнении с подобными орудиями, распространенными в других культурах. Поскольку вопрос о развитии этой категории орудий достаточно подробно еще не разработан, следует остановиться на некоторых моментах появления и развития зернотерок.

Наиболее полную сводку по зернотеркам и основным направлениям их развития собрал Н. А. Пономарев. Он пришел к заключению, что зернотерки являлись основным и единственным орудием переработки зерна в муку с момента появления земледелия и вплоть до появления ручных жерновов. Двуручным зернотеркам больших размеров предшествовали одноручные. Дальнейшее развитие зернотерок привело к появлению рычажных жерновов-толкачей 45. Б. А. Литвинский отмечает, что зернотерки длительное время сосуществовали с ротационными и рычажными жерновами, а у некоторых народов дожили до недавнего времени 46.

Впервые орудия для переработки семян и кореньев растений путем растирания появляются еще в эпоху палеолита. C точки зрения А. Н. Рогачева, эти орудия свидетельствуют об усложненном собирательстве в это время 47. Автор статьи называет их зернотерками. К сожалению, из публикации трудно составить обобщенное представление о нижних плитах для растирания. Их характерной особенностью, по-видимому, следует считать наличие бортика по краю терочника, образовавшегося в результате более интенсивной сработанности центральной части орудия. Для курантов в основном использовались уплощенные гальки или обработанные камни полуцилиндрической, шаровидной, пышковидной форм. Одна из нижних плит со стоянки Молдова-5 имеет размеры 30×13 и толщину 4 см 48. Несмотря на значительное внешнее сходство, вряд ли правомерно называть эти орудия зернотерками.

Как специализированные орудия для перетирания зерна они появляются в эпоху неолита в обществах, освоивших земледелие. Зернотерки обнаружены на всех поселениях джейтунской культуры 49. Они есть в неолите Северного Причерноморья и Кавказа 50.

Однако это небольшие одноручные зернотерки. На поселении Джейтун обнаружен нижний камень, размеры которого 16 X Х9 см 51. Средние размеры нижних плит на раннетрипольском поселения Лука-Врублецкая 18×14 см 52. Для этих зернотерок характерны куранты-терочники, представляющие собой плоские или уплощенные гальки овальной формы, размеры которых не превышали, а чаще были несколько меньше ширины нижней части орудия, результатом чего является корытцеобразная их сработанность.

Двуручные зернотерки появляются на территории нашей страны в эпоху развитой бронзы. Максимальные размеры зернотерок зависят от кинематики движения орудия и физических возможностей человека. Исходя из этого, длина нижней плиты не должна превышать 50 см. Именно настолько позволяет совершать возвратно-поступательные движения длина человеческой руки. Максимальная ширина плиты зависит от ширины верхнего камня-куранта, давление на который осуществляется кистями двух рук одновременно, так что ширина нижней плиты не должна превышать 27 см. Большая ширина орудия не позволила бы осуществить равномерный размол зерна.

Максимальные по размерам куранты, по-видимому близкие к пределам человеческих возможностей, найдены в блинфе. Их средняя длина равняется 41,5 см (длина рабочей части на 7—10 см меньше), ширина — 16 см 56. По-видимому, столь большие размеры этого орудия могут быть связаны с существованием здесь классической формы рабства.

Поздние зернотерки, сосуществующие с жерновами, на других территориях представлены несколько меньшими размерами. Но и здесь наиболее совершенный тип этого орудия — с нижними плитами овальной или подпрямоугольной формы с плоской рабочей поверхностью и двуручными курантами, длина которых превышает ширину нижнего камня. К этому типу относятся и ирменские зернотерки. Они почти не уступают по размерам и форме зернотеркам раннего железного века европейской лесостепи и Средней Азии 53 и практически идентичны зернотеркам с поселений Малокрасноярка и Труптниково в Восточном Казахстане 54, кобанской культуры Северного Кавказа 55, срубной культуры и даже несколько превышают по размерам зернотерки чернолесско-белогрудовской культуры 56.

Все эти факты позволяют утверждать, что орудия переработки зерна в муку вышеописанного типа были распространены у племен, имеющих развитое пашенное земледелие.

Произведенный анализ уборки, хранения и переработки зерна в I тыс. до н. э. в лесостепном Приобье позволяет нам вернуться к вопросу об орудиях первичной обработки почвы. До сих пор господствует мнение о мотыжном уровне развития земледелия не только в Приобье, но и во всей Западной Сибири и Казахстане. Исключением является работа А. И. Мартынова, который реконструирует пашенный уровень тагарского земледелия.

Доказательства сторонников мотыжной гипотезы сводятся к следующему: 1) зернотерки, распространенные здесь, являются примитивными, не позволяющими переработать много зерна; 2) наличие мотыг, свидетельствующее о наличии мотыжного земледелия; 3) в находках отсутствуют пашенные орудия или их детали.

Приведенный нами сравнительный материал показывает, что двуручные зернотерки являются совершенными орудиями переработки зерна. Они распространены в культурах, имеющих развитое пашенное земледелие, и выдержали длительную конкуренцию с жерновами.

Наличие мотыг еще не говорит о допашенном уровне земледелия, так как в наших материалах это орудия вторичной обработки почвы. Вторичная мотыжная обработка земли часто сосуществует с первичной пашенной 57.

В настоящее время установлено, что наиболее ранние металлические части пашенных орудий на территории нашей страны появляются в последних веках до нашей эры — в начале нашей эры. До этого древнейшие рала изготовлялись целиком из дерева и практически не сохранились 58. Длительное время бытовавшие гипотезы мотыжного земледелия, с нашей точки зрения, восходят к традициям эволюционизма, господствовавшего во взглядах на развитие археологических культур Сибири. Однако эволюционистские построения, во многом справедливые и правомерные при изучении отдельных категорий вещей или явлений, вряд ли применимы при изучении земледелия. Этот вид хозяйства, безусловно, является заимствованным, причем трудно представить, что была заимствована какая-то отдельная часть тесно взаимосвязанной системы.

В пользу возможного существования пашенного земледелия в Сибири свидетельствуют и косвенные данные, разработанные Ю. А. Красновым. В частности, в Сибири в это время существовали упряжные домашние животные, без всякого сомнения, был известен колесный транспорт, были распространены специализированные орудия уборки урожая — серпы. Важным свидетельством в пользу нашего предположения является также наличие пашенного земледелия в Западной Сибири в I тыс. н. э. 59,

Приведенные доводы позволяют выдвинуть предположение о возможном вхождении Западно-Сибирской лесостепи в I тыс. до н. э. в зону распространения пашенных орудий.

Земледелие ирменской культуры начала I тыс. до и. э. наиболее близкие аналогии находит в кругу родственных культур Западно-Сибирской лесостепи и Казахстана. С нашей точки зрения, эти связи объясняются как близкими природно-климатическими условиями, так и общностью происхождения их хозяйств, которые сложились на основе хозяйственных традиций племен андроновской культурно-исторической общности.

Notes:

- Грязнов М. П. История древних племен верхней Оби,— МИА 1956 ↩

- Троицкая Т. Н. Карасукская эпоха в Новосибирском Приобье,— в кн.. Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974 с. 45 ↩

- В.И. Матющенко. Древняя история поселения лесного и лесостепного Приобья,— В кн.: Из истории Сибири, вып. 12, ч. 4 Томск 1974 с 94 ↩

- Косарев М. Ф. Десятовское поселение,— КСИА, 1964, вып 97 ↩

- Посредников В. А. Хозяйство еловского населения Приобья — В кн • Из истории Сибири, вып. 16. Томск, с. 13, 14. ↩

- Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири,—М., 1981, с. 225. ↩

- Федорова Р. В. Применение споро-пыльцевого анализа при археологических исследованиях,-КСИИМК-72, 1958, с. 14-21. ↩

- Янушсвич 3. В. Культурные растения Юго-Запада СССР по палеоботаническим исследованиям,— Кишинев, 1976. ↩

- Семенов С. А. Изучение первобытной техники методом эксперимен овые методы в археологических исследованиях. М,— Л., 1963 С. 1У1—214. ↩

- Приношу искреннюю благодарность Р. А. Удачину и 10. Е. Филипповой за определение отпечатков растений. ↩

- Удачин Р. А. Пшеница в Средней Азии. Автореф. докт. дис.—Л., ↩

- Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение и могильник,— Тр. 1ИМ, 1948, вып. 17, с. 114. ↩

- Черников. Восточный Казахстан в эпоху бронзы,— МИА, 1960, J№ 00, с. 232, таол. 37, 3. ↩

- Мартынов А.И. Лесостеш1ая татарская культура.-Новосибирск, ↩

- Черников С. С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы с 88 ^ Там же, с. 162. ↩

- артынов А. И. О технологии применения бронзовых серпов — В кн • лаборатории археологических исследований, вып. 2 Кемерово’ 19/0; ↩

- Он же. Лесостепная татарская культура.— Там же, с. 101. ↩

- Матющенко В. И. Древняя история..,, с. 69, рис’. 49, 1. ↩

- бронзы-САИ, ті^в?пет^™СсКІ17.ИЗДОПИЯ СИбИРЯ ЭП0М ‘энеолита и ↩

- Черников С. С. Восточный Казахстан…, табл. 16, 2. ↩

- Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение… с. 4. ↩

- Гришин 10. С. Металлические изделия… с. 18 ↩

- Там же, с. 17. ↩

- Степанов П. Д. Из истории земледелия в Нижнем Поволжье — Tpvды Саратовского областного музея краеведения. Саратов, 1956, вып. 1. ↩

- Мартынов А. И. О технологии применения бронзовых серпов, с 97 ↩

- Кучера Станислав. Китайская археология 1965—1974 гг. Палеолит — эпоха инь,— М., 1977, рис. 12, 15, 17, 20. ↩

- Гольмстен в’ в‘ Сергш из Сосновой Мазы,— ПИМК, 1933, № 5-6, ↩

- Гришин Ю. С. Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и б зы.— М., 1971; Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение и мог ник.— Труды РИМ, М., 1948, вып. 17. ↩

- Черников С. С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы, с. 137; По ников В. А. Хозяйство еловского населения Приобья; Краснов 10. А. Ра земледелие и животноводство…, с. 126. ↩

- Степанов П. Д. Из истории земледелия в Нижнем Повольжье.— В Труды Саратовского областного музея краеведения, вып. 1. Саратов, 1 ↩

- Стариков В. С. Материальная культура китайцев.— М., 1967, с ↩

- Синицын И. В. Поселения эпохи бронзы степных районов 3 жья.—СА, 1949, № 11, с. 221. ↩

- Заднепровский 10. А. Древнеземледельческая культура…, с ↩

- Гай Плиний Секунд. Естественная история.— ВДИ, 1949, с. 312. ↩

- Руденко С. И. Культура хуннов и Ноииулинские курганы.— М. 1962, с. 28-29. ↩

- Кузеев Р. Г. Развитие хозяйства башкир в X—XIX вв,— В кн хеология и этнография Башкирии, т. 4, с. 284. ↩

- Либеров П. Д. Земледелие у скифских племен Поднепровья в II вв. до н. э,— В кн.: Материалы по истории земледелия СССР. М., с. 89—90. ↩

- Спришевский В. И. Чустское поселение эпохи бронзы.— КСИИЬ М., 1957. ↩

- Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура…, ↩

- Дулов В. И. Земледелие у тувинцев в XIX — нач. XX в.— Материалы по истории земледелия СССР, т. 1. М., 1952, с. 319. ↩

- Потапов Л. П. Этнографический очерк земледелия у алтайцев, наул, 1970, с. 180. ↩

- Косарев М. Ф. Десятовское поселение…, с. 49. ↩

- Семенов С. А. Каменные орудия эпохи ранних металлов,— СА № 2. ↩

- Черников С. С. Восточный Казахстан…, с. 56. ↩

- Пономарев И. А. История техники мукомольного и крупяно

цзводства, ч. 1.— М., 1955, с. 9. ↩ - Литвинский Б. А. Орудия труда и утварь из могильников 3 Ферганы.— М., 978, с. 33. ↩

- Рогачев А. Н. Об усложненном собирательстве как форме хо в эпоху палеолита на Русской равнине.— В кн.: Антропологическа? струкция и проблемы палеоэтнографии. М., 1973, с. 137. ↩

- Там же, с. 139. ↩

- Коробкова Г. Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических Средней Азии.— МИА, 1969, № 158, с. 70. ↩

- Мунчаев Р. М. Кавказ на заре бронзового века.— М., 1975, с ↩

- Массон В. М. Поселение Джейтун.— МИА, 1981, № 180, с ↩

- Энеолит СССР,- М., 1982, с. 234. ↩

- Пономарев Н. А. История техники…, с. 71. Либеров П. Д. Земледелие у скифских племен Поднепровья. ↩

- Черников С. С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы…, с 45, 56. ↩

- Козенкова В. И. Типология и хронологическая классифика метов кобанской культуры.— САИ, 1982, вып. В 2-5, с. 9. ↩

- Граков Б. Н. Ранний железный век.— М., 1977, с. 176. ↩

- Краснов Ю. А. Раннее земледелие и животноводство в лесш Восточной Европы.— М., 1971, с. 49. ↩

- Там же, с. 35. ↩

- Плетнева Л. М. Влияние природных условий на хозяйство Томского Приобья в эпоху железа.— В кн.: Особенности естествен фической среды и исторические процессы в Западной Сибири. То> с. 75. ↩