Дэвлет М. А., Большая Боярская писаница, «Советская археология», 1965, № 3.

Наскальные изображения, известные в Сибири под названием «писаниц», являются одним из важнейших исторических источников, отражающих те стороны хозяйства, быта, мировоззрения древних людей, о которых в ряде случаев нельзя составить представления по другим археологическим памятникам. Это живописный рассказ прошлых поколений о самих себе. В то же время наскальные рисунки представляют собой яркие образцы изобразительного искусства от глубокой древности до средневековья. Петроглифы из разных мест обычно имеют определенные повторяющиеся сюжеты. В Южной Скандинавии это сцены морских походов, сражений, угона скота, похорон на ладьях; в Испании — рисунки кинжалов; во Франции на дольменах изображались топоры, ступни ног, каракатицы; на Альпийских петроглифах — сцены пахоты и т. д. 1. Для сибирских писаниц наиболее характерны изображения диких животных, сцен охоты, сражений, сцен из области шаманского культа 2. Среди наскальных рисунков Южной Сибири особое место занимают «Боярские» писаницы. Представляя собой картину жизни древних поселков, они отличаются по сюжету от рисунков других районов Сибири.

Из Боярских писаниц до недавнего времени была опубликована лишь одна 3, хотя в литературе упоминались и другие наскальные изображения Боярского хребта. Они были открыты А. В. Адриановым, приступившим в 1904 г. к исследованию писаниц Минусинского уезда по поручению Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. В том же году он открыл, заэстампировал и описал множество наскальных рисунков, в том числе писаницу, известную под названием Боярской (мы будем называть ее Малой Боярской). Кроме того, А. В. Адрианов отметил еще несколько групп изображений и среди них указал на писаницу, недавно опубликованную студентами Московского высшего художественно-промышленного училища под названием Большой Боярской 4. Первое упоминание о группе Боярских писаниц мы находим в статье А. В. Адрианова «Предварительные сведения о собирании писаниц в Минусинском крае летом 1904 г.» 5. Позднее, публикуя выдержки из полевого дневника, А. В. Адрианов, подробно остановившись на описании местонахождения и изображений Малой Боярской писаницы, отметил, что в полуверсте от нее он и его спутники «увидели большую писаницу; она сплошь покрывала гладкую грань утеса на протяжении 5 сажен, занимая в высоту 145 см. Вся эта площадь,— писал А. В. Адрианов,— сплошь покрыта выбитыми фигурами, но большею частью плохо сохранившимися или густо затянутыми лишайником. В нижнем ряду фигур выбиты дома, лестница, люди; выше — люди в разных позах, какие-то четырехугольные предметы — „шкатулки», как их окрестили мои сотрудники,— животные и проч.». В этом описании нетрудно узнать Большую Боярскую писаницу. «Мы не делали попытки,— продолжал А. В. Адрианов,— эстампировать или даже зарисовать эту писаницу, требовавшую предварительной очистки и продолжительной остановки, а последняя была невозможна ввиду отсутствия у нас необходимого снаряжения, вдали от воды и человеческого жилья и ввиду крайне дурного состояния погоды; холод, ветер, моросивший дождь, выпавший на отдаленных горах снег указывали, что эту работу нужно отложить на лето. Поэтому мы решили использовать время нашего пребывания в Боярах лишь для беглой рекогносцировки» 6. В 1905 г. работы по исследованию наскальных рисунков не были продолжены, но в последующие годы А. В. Адрианов вновь посетил хребет Бояры, о чем свидетельствует повторный эстампаж Малой, а также эстампажи отдельных фрагментов Большой писаницы, хранящиеся в собрании археологического отдела Музея антропологии и этнографии АН СССР.

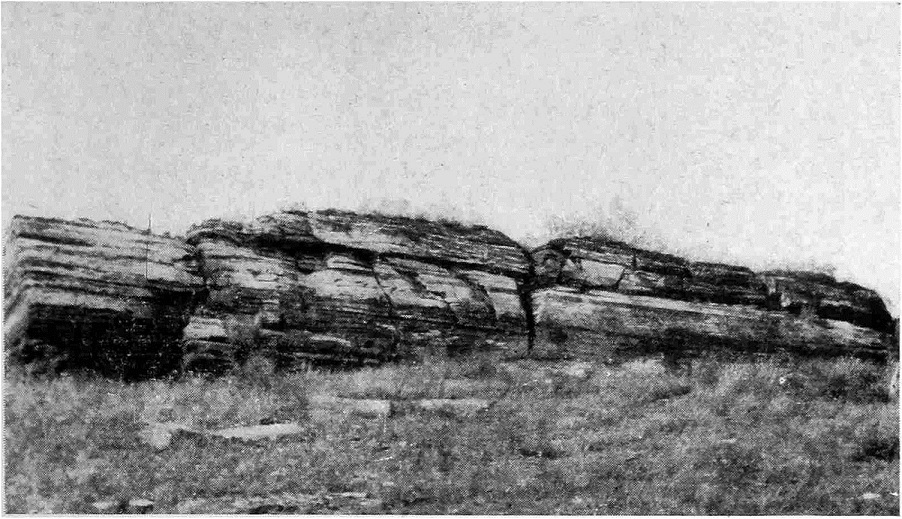

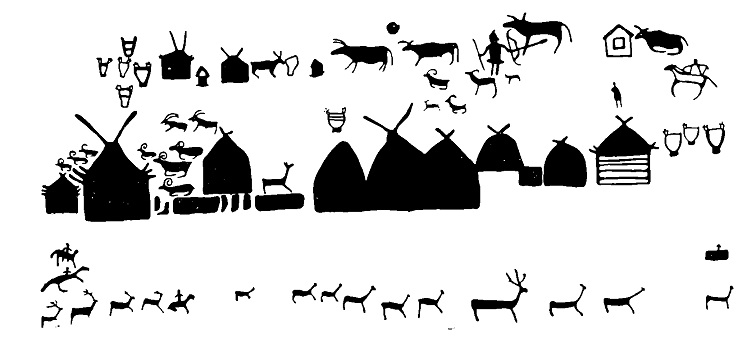

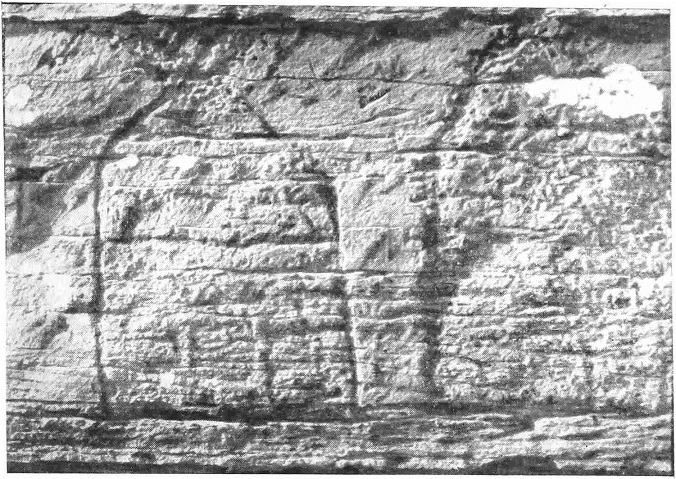

Рис. 1. Общий вид Большой Боярской писаницы

В 1931 г. Боярские писаницы обследовали С. В. Киселев и Л. А. Евтюхова. Они сделали эстампаж Малой писаницы, отливка с которого экспонируется в одном из залов Государственного исторического музея в Москве 7. Наскальные рисунки Боярского хребта были привлечены С. В. Киселевым для реконструкции социального строя татарской эпохи 8, Фотография, прорисовка и описание знаменитой писаницы были помещены С. В. Киселевым в монографии «Древняя история Южной Сибири».

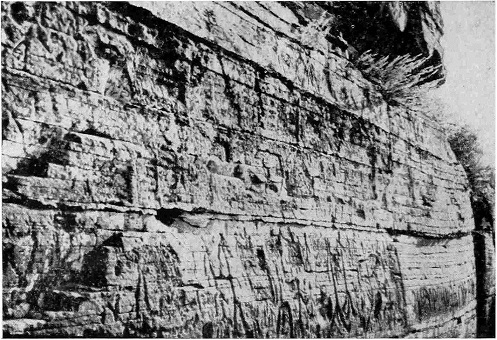

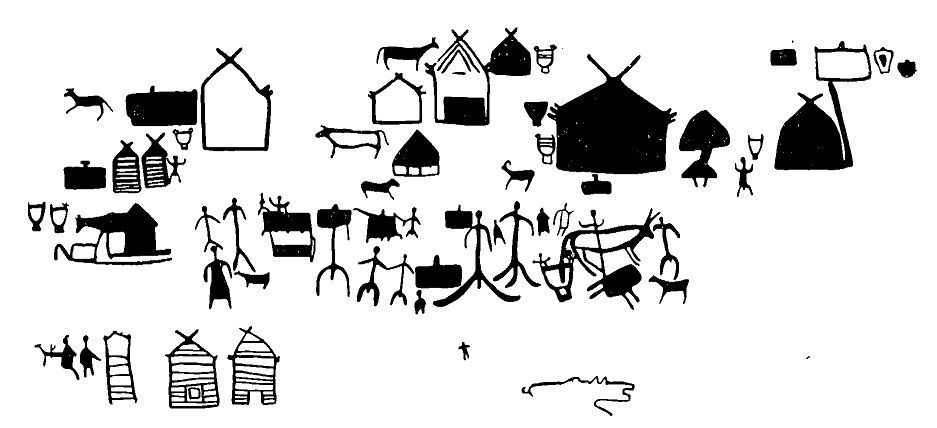

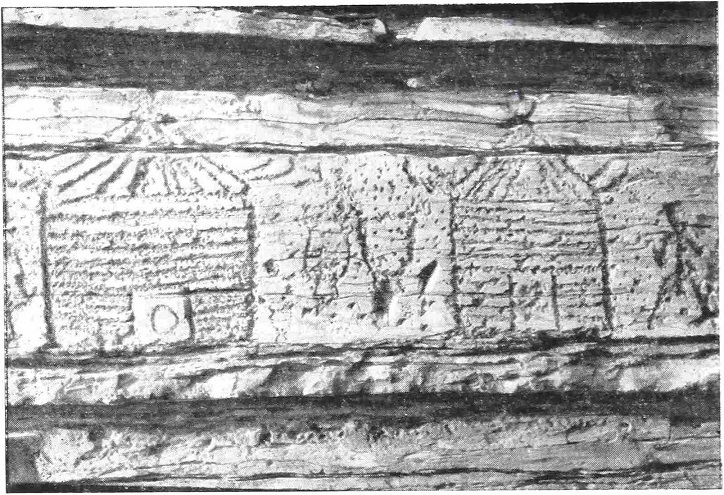

Pис. 2. Правая часть Большой Боярской писаницы

Малая писаница впервые была опубликована в 1933 г. М. П. Грязновым, который воспроизвел ее, соблюдая детали техники изображения, по рисунку, скопированному в натуральную величину с эстампажа А. В. Адрианова. М. П. Грязнов особо подчеркнул значение памятника для социальной истории древнего населения Южной Сибири 9.

Летом 1962 г. шестеро студентов, членов Студенческого научного общества МВХПУ, эстампировали и сфотографировали наскальные изображения на хребте Бояры. Местонахождение Большой и Малой ппсаыиц им указал председатель Троицкого сельсовета А. И. Никулин. Участники студенческой экспедиции сняли эстампаж Большой Боярской писаницы, прорисовка с которого в натуральную величину, наряду с фотопанорамой Малой, а также слепками, рисунками и великолепными фотографиями каменных баб из Абаканского музея, эскпонироиалось в ноябре — декабре 1962 г. в Москве на выставке в Училище, а затем в Доме архитектора. Выставка пользовалась большим успехом, информации об экспедиции появились в ряде газет, рисунок Большой Боярской писаницы был опубликован в журнале «Советский Союз». Сообщалось, что члены экспедиции приступили к созданию книги о своем путешествии. Организаторы выставки сумели популяризировать уникальные памятники первобытного искусства, привлечь к ним внимание широкого круга общественности, что не всегда удается археологам-профессионалам 10. Однако значение студенческой экспедиции снижено неточностью эстампажа, снятого с Большой Боярской писаницы.

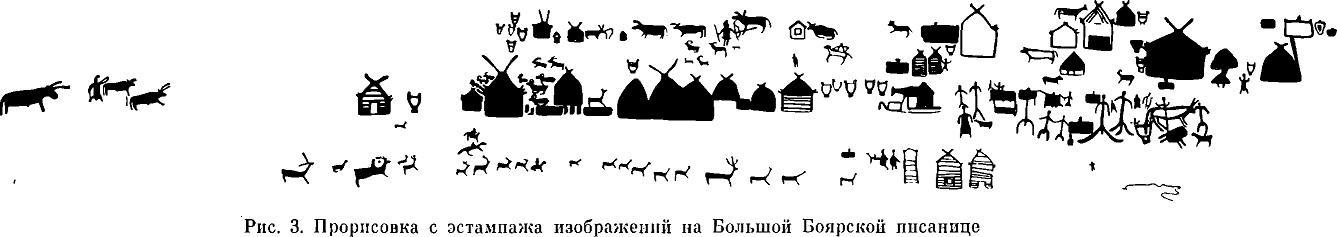

Последнее обстоятельство обусловило необходимость опубликовать в журнале «Советская археология» точную прорисовку Большой Боярской писаницы. Прежде чем к этому приступить, я сочла необходимым ознакомиться с писаницей на месте. При осмотре писаниц хребта Бояры летом 1963 г. я убедилась, что рисунок, представленный участниками студенческой экспедиции, существенно расходится с подлинником. Не говоря уже о смещении фигур с целью достижения компактности общей картины, а также неточном воспроизведения многих деталей, имеются ошибки, вызванные тем, что в ряде случаев естественные дефекты камня были приняты за изображения, а значительное количество древних рисунков упущено. Потребовалось вновь скопировать Большую Боярскую писаницу 11. При прорисовке с эстампажа мною было сознательно упущено два сомнительных, неясных места в первой части писаницы, где почти невозможно отличить искусственно выбитые линии и силуэты от естественных углублений.

Наскальные изображения, рассматриваемые в настоящей статье, получили свое название по горному хребту Бояры, на склонах которого их создали древние художники. Боярский хребет протяженностью около 12 км, сложенный из пластов девонского песчаника, расположен вдоль среднего течения притока Енисея, речки Сухая Тесь, по правой ее стороне. Обильные луговые травы в этих местах создавали благоприятные условия для пребывания скотоводческих племен в глубокой древности. О жизни, кипевшей когда-то в долине речки Сухая Тесь, свидетельствуют многочисленные памятники древности: курганные могильники тагарской эпохи, находящийся поблизости знаменитый Копёнский чаатас, каменные «бабы», древние оросительные каналы, остатки поселений, рисунки на скалах.

Малая писаница находится в 6 км от с. Троицкого, в верхнем логу хребта Бояры, справа от дороги, ведущей в деревню Копёны. Большая расположена приблизительно в 400 м от Малой, выше по седловине. Она высечена на отвесной грани скалы, опоясывающей вершину травянистой сопки, круто поднимающейся над седловиной (рис. 1). В западной части выходы коренной породы девонского песчаника образуют причудливые навесы и пещерки. Часть скального пояса, обращенная на юг, представляет собой естественный фриз, который древние художники покрыли рисунками на пространстве в 9,8 м длиной и 1,5 м шириной.

Большая Боярская писаница прослеживается несравненно хуже, чем Малая. Поверхность ее испещрена шрамами, царапинами, выбоинами, прорезана глубокими трещинами, часть которых, как видно, существовала еще до того, как первобытные художники нанесли на скалу свои рисунки (рис. 2). Время сгладило изображения, местами они густо поросли лишайником. Кроме того, Большая Боярская писаница невыгодно расположена в отношении освещения. В то время как Малая писаница почти весь день хорошо видна благодаря боковому свету, Большая, обращенная на юг, четко прослеживается вечером и особенно ясно — ранним утром, когда косые лучи восходящего солнца скользят по шероховатой поверхности скалы. Постепенно становясь все отчетливее, рисунки оживают, и перед зрителем возникает поселок древних жителей Среднего Енисея, их жилища, скот, домашняя утварь, оружие, а также и сами творцы наскальных изображений (рис. 3). Внизу три всадника на лошадях и один на северном олене гонят оленье стадо к бревенчатым домам, обращенным к зрителю фасадом со входом. В центре среднего яруса изображений помещена главная группа жилищ: большие рубленые избы с покатыми крышами и конические постройки, напоминающие юрты. Около жилищ помещены котлы и животные: бараны с мощными крутыми рогами и коротенькими хвостиками, козлы с характерными бородками и длинными рогами, загнутыми назад. Слева, на значительном расстоянии, человек в своеобразном головном уборе гонит к домам длиннорогий крупный рогатый скот. Наверху опять дома, а между ними котлы, крупный рогатый скот, бараны, лошади, одна из которых оседлана. Всадник в одной руке держит повод, а в другой, видимо, нагайку. Поблизости человек в остроконечном головном уборе с натянутым сложным луком в одной руке и посохом (?) в другой, у его ног — собака. Около построек изображены люди в молитвенной позе с воздетыми к небу руками. Лишь каких-нибудь 20—30 минут изображения видны отчетливо. Солнце поднимается выше, рисунки постепенно исчезают. В древности изображения были видны значительно лучше, они еще не потемнели от времени и выделялись светлыми розовато-сиреневыми пятнами на красно-буром фоне скалы. Скальные выходы для писаницы были выбраны древними художниками с таким расчетом, чтобы быть хорошо заметными издали.

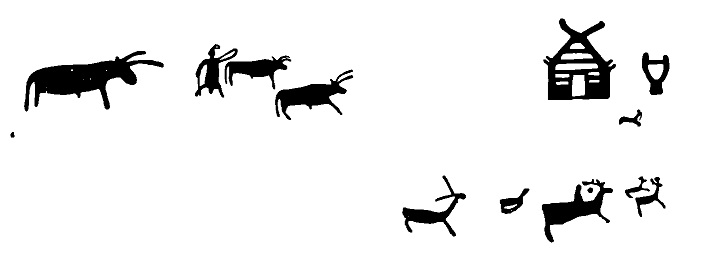

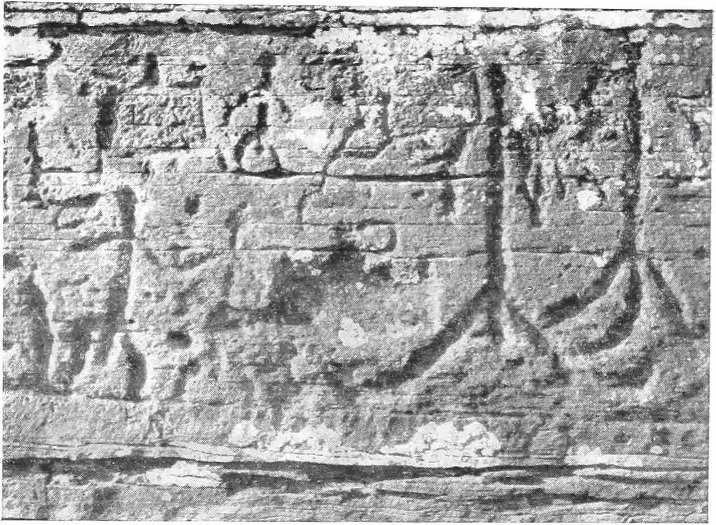

Рисунки высекались так называемой точечной техникой, обычной для тагарской эпохи, путем нанесения многократных прямых или чуть наклонных ударов по обуху какого-то острого металлического орудия, оставлявшего на поверхности скалы углубления неправильной формы. В результате сотен и тысяч терпеливых ударов составлялись контурные и силуэтные изображения с выщербленной шероховатой поверхностью. Значительные по размерам рисунки, такие как жилища, выполнялись посредством снятия слоя поверхности девонского песчаника по всей площади изображения, при этом пространство между нанесенными обычным способом точечными углублениями, по-видимому, скоблилось. Большинство изображений Большой писаницы (как и Малой) сделано силуэтом, некоторые контуром. В ряде случаев рисунки детализированы, имеется внутренняя разработка поверхности, например у жилищ и котлов внутриконтурное пространство заполнено рядом деталей. Рисунки животных, изображенных в профиль, обнаруживают глубокую наблюдательность исполнителей. Фигуры животных динамичны, полны экспрессии, большинство их изображено в движении слева направо. Антропоморфные фигуры даны в фас, значительное число изображений людей крайне условно, лаконично, почти превращено в схему. Рисунки каждой писаницы дают образы не изолированные друг от друга, а связанные сюжетом, и составляют единые композиции (рис. 4—6). Малая писаница одноярусна, Большую характеризует ритм четких поясов, что обусловлено слоистостью девонского песчаника. Между ярусами Большой писаницы имеется внутренняя связь, в пределах ярусов рисунки комбинируются в группы, объединенные определенным содержанием. Пропорции в основном соблюдаются в каждом ярусе. Не исключено, что здесь имеются зачатки перспективы: изображения, которые следует представлять себе стоящими далее других, нарисованы выше. Из общей композиции стилистически выпадает только правая группа изображений среднего пояса. Здесь отсутствует повествовательный сюжет, хотя изображены человеческие фигуры п реальные предметы. Рисунки беспорядочно перекрывают друг друга, масштаб и пропорции не соблюдаются, это какие-то символы, знаки людей и предметов (рис. 7).

Рис. 4. Изображения на Большой Боярской писанице (деталь)

Рис. 5. Изображения на Большой Боярской писанице (деталь)

Рис. 6. Изображения на Большой Боярской писанице (деталь)

Рис. 7. Правая часть среднего яруса Большой Боярской писаницы

При описании Малой Бюярской писаницы М. П. Грязнов подробно останавливался на вопросе о хронологической последовательности нанесения изображений, доказывая, что все изображения сделаны более или менее одновременно, что первоначальные изображения и дополнения к ним созданы одним и тем же общественным коллективом. «Если же окажется, что некоторые фигуры все-таки сделаны в другую эпоху, но той же самой техникой и повторяют имеющиеся уже изображения (ведь мог же, например, досужий пастух выдолбить рядом с изображенным оленем другого такого же), то это для нас особого значения не имеет. Если копия настолько хороша, что не отличается от оригинала, то в известных случаях она вполне может служить объектом изучения» 12. Нам представляется лишенным основания в данном случае предположение о возможности позднейших добавлений рисунков «досужим пастухом». Правда, А. В. Адрианов, лучший знаток наскальных изображений Енисея, предостерегал археологов, упоминая о подростке качинце, пастухе, который, «чтобы скоротать время, когда ему.приходится наблюдать с горы за пасущимся стадом, вооруженный железным клином, усердно импровизировал каждый день на подходящих плитах в том или другом месте района его пастьбы; то он воспроизводил копии с фигур древних писаниц, то импровизировал, но относился к работе с сосредоточенной серьезностью» 13. Подновление древних рисунков современными пастухами засвидетельствовано и на других территориях 14. Однако теперь, после опубликования второй группы рисунков Боярского хребта, уже не возникает сомнения, что изображения каждой из писаниц, как Большой, так и Малой, были высечены приблизительно одновременно, в одну и ту же историческую эпоху, в определенный непродолжительный отрезок времени: они чрезвычайно близки по технике, стилистическим особенностям, сюжету, композиции, хотя сюжетно-смысловая сторона гораздо богаче представлена на Большой, чем на Малой.

Встает вопрос о последовательности создания писаниц. Мне представляется очевидным, что создание Малой писаницы хронологически предшествовало созданию Большой. Для подобного утверждения имеются следующие основания: во-первых, Малая писаница выбита на великолепном гладком, естественном фризе. Еще А. В. Адрианов обращал внимание на то обстоятельство, что художниками древности для изготовления писаниц выбирались наиболее плотные и прочные породы, лучшие по качеству и доступности участки утесов. Для Большой писаницы подобного гладкого фриза в этой местности не нашлось. Но с лощинами Боярского хребта, как видно, к тому времени уже были связаны какие-то культовые традиции, поэтому именно здесь, вблизи первой, несмотря на отсутствие подходящей плоскости, на скале, уже в древности испещренной трещинами, с неровной, уступчатой, выщербленной поверхностью, была выбита другая писаница, большая по размерам. Во-вторых, при высекании Большой писаницы была применена частично новая, выемчатая техника, которая, как показал С. В. Киселев, является более поздней по сравнению с точечной 15.

Установление абсолютной хронологии наскальных изображений, как известно, составляет самую сложную задачу. При разработке проблемы датировки петроглифов обычно анализируют сюжет, художественные особенности, исследуют технические приемы нанесения рисунков на скалы. Решающее значение при этом имеет соответствие наскальных рисунков одновременным надежно датированным предметам, найденным при раскопках 16. Опорными пунктами для датировки Большой Боярской писаницы мы считаем рисунки котлов, сложного лука, лежащих баранов, технику нанесения изображений, а также принимаем в расчет конструкцию жилищ, изображенных на писанице.

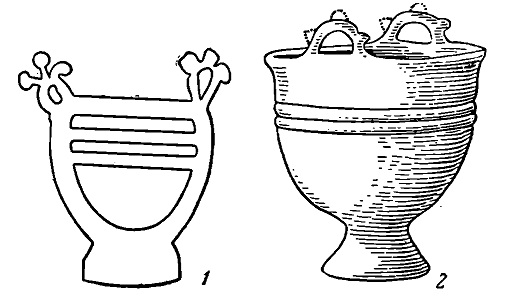

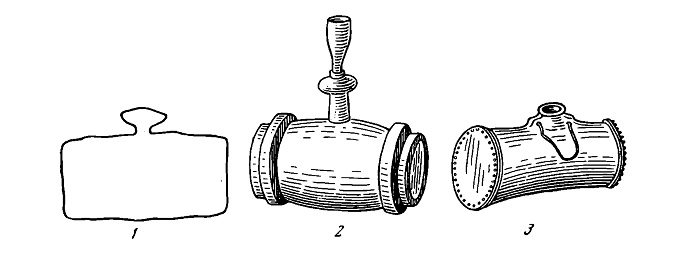

Изображения бронзовых котлов дают широкие рамки для хронологического определения писаницы, в их пределах мы должны попытаться уточнить датировку. Бронзовые котлы, получившие общее название «скифских», были широко распространены в древности на степных и прилегающих к ним лесостепных территориях европейской части СССР, Казахстана, Сибири, вплоть до Забайкалья и Китая. В. П. Левашева и Э. Р. Рыгдылон наметили четыре провинции их распространения: европейские степи, Сибирь, Семиречье и Северный Китай 17. Б. А. Шрамко выделил собственно скифский, сибирский и сарматский типы котлов 18. Котлы сибирского типа характеризуются полукруглыми ручками, вертикально поставленными на верхнем обрезе края, с одним или тремя гвоздевидными отростками в верхней части, а также орнаментом на стенках в виде двойного или тройного выпуклого горизонтального шнура. Именно такие классические котлы сибирского типа изображены на Большой Боярской писанице. Наибольшее количество бронзовых котлов в Сибири происходит со Среднего Енисея, в одном только Минусинском музее их насчитывается несколько десятков — от больших и массивных до крошечных, миниатюрных. Бронзовые котлы, за исключением некоторых маленьких, а также миниатюрных подвесок, происходят из случайных находок, так как они были, видимо, ритуальными сосудами, принадлежавшими всему роду, и поэтому в могилы не ставились. Отсутствие бронзовых котлов в погребальных комплексах на территории Сибири затрудняет хронологическое определение периода их бытования. Архаический тип собственно скифских котлов датируется VII—VI вв. до н. э., классический — V—IV вв. до н. э. 19. Г. П. Сосновский высказал предположение, что бронзовые котлы в Сибири появились ранее VIII в. до н. э. 20. Э. Р. Рыгдылон и П. П. Хороших датируют котлы минусинского типа концом тагарской эпохи 21. Миниатюрные бронзовые подвески, точно воспроизводящие котлы сибирского типа 22, встречаются в таштыкских склепах вплоть до II в., они известны также и в сарматских погребениях Нижней Волги 23. Впервые в погребальном комплексе настоящий маленький бронзовый котелок с тремя шишечками на ручках и рельефными тягами на тулове был найден Л. А. Евтюховой в 1955 г. в таштыкской грунтовой могиле урочища Салбык. На данном этапе исследования вопрос о происхождении бронзовых котлов сибирского типа, так же как и их датировка, остается открытым. Надо полагать, что отдельные экземпляры бронзовых котлов бытовали длительный период в силу традиции благодаря прочности и бережному обращению с ними как предметами культа. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что в первых веках до нашей эры котлы были известны тагарским племенам, ибо в этот период среди погребального инвентаря встречаются их глиняные копии. Взаимовлияние керамических и бронзовых форм доказано на конкретном материале, причем установившиеся новые формы бронзовых сосудов, в свою очередь, оказывали влияние на производство глиняных горшков 24. Одновременность существования бронзовых и керамических котлов подтверждается находками в погребениях гунского времени Тувы точных керамических копий бронзовых котлов гунского типа 25, а также тождественностью форм одновременных керамических и металлических котлов из Средней Азии 26. С рисунками на Большой Боярской писанице наибольшее сходство имеет керамический котловидный сосуд из Большого Тесинского кургана, раскопанного финской археологической экспедицией под руководством И. Р. Аспелина в 1889 г. и датируемого II — первой половиной I в. до н. э. 27 (рис. 8).

Большое значение для хронологического определения писаницы имеет сложный лук с приготовленной к спуску стрелой. О существовании у татарских племен сложного лука можно судить лишь по косвенным данным. В собственно Скифии он появился, очевидно, в VIII в. до н. э., но достоверно сложный лук известен с VI в., когда его изображения встречаются на изделиях из металла: на Кульобском и Воронежском сосудах, на многочисленных бляшках из богатых скифских курганов.

Доказательством того, что у татарского населения бытовал сложный лук скифского типа, служат бронзовые наконечники стрел близких к скифским форм и размеров 28, хотя до сих пор никаких остатков сложного лука не было найдено при раскопках.

Рис. 8. Котлы сибирского типа. 1 — рисунок на Большой Боярской писанице; 2 — керамический котел из Большого Тесинского кургана (Раскопки И. Р. Аспелина)

Кроме того, среди случайных находок из Хакасско-Минусинской котловины тагарского времени есть несколько бронзовых бляшек в виде миниатюрных сложных луков, на одной из них лук помещен в горит 29. Однако величина сложного лука, изображенного на Большой Боярской писанице, говорит о том, что это лук не скифского типа, так как одной из отличительных особенностей последнего принято считать его малые размеры: 1/3—1/4 человеческого роста. Отмечалось, что луки скифской формы, изображенные в росписи греческих ваз, имеют разную длину — от 1/5 до более половины роста человека, эти колебания в размерах могли относиться и к самим скифским лукам 30. Тем не менее, на писанице относительный размер лука по сравнению с фигурой человека настолько велик, что не позволяет отнести лук к скифскому типу. Смена малого лука большим происходит в конце I тысячелетия до н. э. 31, когда его величина приближается к размерам бытовавших у сибирских народов в прошлом веке длинных сложных луков 32.

Для уточнения датировки Большой Боярской писаницы важны изображения «летящих» баранов, чрезвычайно напоминающие бронзовые бляшки из района Ордоса. Характерные для тагарской эпохи изображения благородного оленя в позе «летучего галопа», известные с V по III — II вв. до н. э., позднее сменяются изображениями других животных: лошадей, косуль, а также баранов. В раннеташтыкских склепах изыхского этапа (середина I в. до н. э.— начало I в. н. э.) были найдены небольшие деревянные статуэтки лежащего барана с крутоизогнутыми рогами. Как отмечал Л. Р. Кызласов, во II—I вв. до н. э. изображения баранов были широко распространены: в ханьском Китае и в степях Ордоса — это бронзовые статуэтки и рельефные бляшки, в Сарматии — объемные украшения золотых фибул 33.

Техника нанесения писаницы также имеет некоторое значение для определения хронологии. Эволюция технических приемов создания наскальных рисунков была изучена С. В. Киселевым, показавшим, что к концу татарской эпохи на смену точечной технике приходит выемчатая 34. Именно такая, усложненная техника, наряду с обычной точечной, применялась при создании Большой Боярской писаницы.

И, наконец, с датировкой Большой Боярской писаницы третьей стадией тагарской культуры согласуются данные о жилищах. На писанице изображены как бревенчатые рубленые дома, так и жилища типа юрт. Обычно принято считать, что погребальные сооружения, дома мертвых, имитируют жилища живых. Если для первых двух стадий тагарской эпохи характерны погребальные камеры в виде сруба, то лишь на тагаро-таштыкском переходном этапе наряду со срубом появляется погребальное сооружение, напоминающее юрту. Описывая покрытие склепа Большого Уйбатского кургана, датируемого первыми веками до нашей эры, Д. А. Клеменц замечает: «Если вы знакомы с устройством жилшц кочевников, то для вас достаточно сказать, что береста образовала что-то вроде сводчатой крыши юрты» 35.

Итак, Большая Боярская писаница безусловно относится к скифо-сарматской эпохе, причем в свете приведенных выше данных наиболее вероятное время ее создания — третья стадия тагарской культуры, т. е. тагаро-таштыкский переходный этап (II — первая половина I в. до н. э.). Вполне возможно, что в дальнейшем в предложенную датировку будут внесены коррективы.

Боярские писаницы имеют исключительное значение для реконструкции образа жизни тагарского населения. Сюжет Большой Боярской писаницы тесно связан с хозяйственной деятельностью древних обитателей бассейна Среднего Енисея, для которых скотоводство было основой благосостояния. Первобытные художники высекли на Большой Боярской писанице изображения именно тех животных, которые интересовали их в хозяйственном отношении 36. Среди них коровы, як, длиннорогий крупный рогатый скот типа тура, лошади, северные олени, а также мелкий рогатый скот: овцы и козы. Изображения животных на Большой Боярской писанице значительно обогащают наши представления о составе тагарского стада, сложившиеся на основе статистики костей домашних животных в погребениях, которая, как известно, может приниматься во внимание лишь условно, так как она отражает хозяйственные изменения, преломленные в культе 37.

В нижнем ряду изображений Большой Боярской писаницы вытянулось вереницей стадо северных оленей, один из которых оседлан. Дикий северный олень еще недавно встречался в горно-таежных районах Южной Сибири 38. В одомашненном состоянии в настоящее время на Среднем Енисее он не известен. Ближайшие соседи хакасов, занимающиеся оленеводством,— это тувинцы-тоджинцы и тофалары (карагасы). Карагасский олень признается специалистами лучшим в мире 39. Многие исследователи склоняются к мнению, что современное саянское оленеводство — лишь осколок обширного монголо-южносибирского оленеводства древности 40. По свидетельству этнографов, оленеводство в Саянах, к западу от Енисея, существовало еще в сравнительно недавнее время 41. Однако древнейшим бесспорным его доказательством в Хакасско-Минусинской котловине до сих пор являлись найденные при раскопках на Сырском чаатасе две деревянные статуэтки северных оленей. Подобная им фигурка оленя известна из окрестностей г. Канска 42. Наличие узд с круглыми бляшками на мордах оленей из Сырского чаатаса, по мнению автора раскопок Л. Р. Кызласова, с несомненностью доказывает их одомашненность и транспортное назначение под верховую езду 43. В связи с этой находкой Л. Р. Кызласов высказал предположение, что оленеводством могло заниматься и доташтыкское население края. Точка зрения Л. Р. Кызласова оспаривалась на том основании, что отсутствие изображений на статуэтках верховых седел дает основание предполагать использование оленя только в качестве вьючного, а не ездового животного 44. Однако рисунок оседланного оленя на Большой Боярской писанице подтверждает мнение Л. Р. Кызласова о древнем использовании северных оленей под верховую езду.

Не менее неожиданным оказалось присутствие на писанице рисунков крупного рогатого скота с направленными вперед рогами. Память о могучем, диком и неукротимом колоссе, каким был тур, сохранилась в эпосе многих народов мира: в былинах и сказаниях славян, в героических песнях народов Южной Сибири. Палеонтологические остатки тура были найдены в Сибири, в том числе на Среднем Енисее. Скелет молодого тура обнаружил В. И. Громов в дилювиальных отложениях Афонтовой горы. В Красноярском краевом краеведческом музее хранится фрагмент лба со стержнями «из Енисейской губернии» 45. Имеются данные о том, что туры существовали здесь и в более позднее время 46, их изображения обнаружены на скалах у дер. Маткечика на Абакане 47 и в Казахстане 48. В Забайкалье и Хакасско-Минусинской котловине древнейшие породы крупного рогатого скота, как показала В. И. Громова, оказались крупными и длиннорогими, так же как в Триполье и Анау 49. Это говорит, по ее мнению, о возможности либо наличия самостоятельного центра приручения тура в Северной Азии, либо передачи его в одомашненном состоянии из каких-то других, более близких, чем Западная Европа, мест 50. Представляется более вероятной теория местного приручения тура, так как теперь известны из Южной Сибири рисунки как диких туров, так и домашнего длиннорогого скота. Изображения на Большой Боярской писанице свидетельствуют не только о том, что животные типа тура водились на территории Хакасско-Минусинской котловины, но и о том, что они были приручены или даже одомашнены.

На Большой Боярской писанице изображены четыре оседланные лошади. В тагарскую эпоху лошадь была, очевидно, основным транспортным животным на Среднем Енисее, хотя она играла значительно меньшую роль, чем на других территориях в скифское время, так как здесь не встречено погребений с конем. Однако среди случайных находок имеются в большом числе удила, псалии, уздечные бляхи. Судя по статистике костей в погребениях, лошадь получила особое значение в позднетагарское время 51.

Великолепны изображения на Большой Боярской писанице круторогих архаров. Теперь в Южной Сибири дикие бараны встречаются крайне редко. В 1928 г. был убит архар в истоках р. Чехан, на границе с Тувой. В западной части Тувы водятся аргали, в Забайкалье последний дикий баран был истреблен в 1832 г. Ископаемые остатки аргалп были обнаружены под Минусинском и у Красноярска 52. В тагарское время кости барана часто встречаются в погребениях. Трудно сказать, можем ли мы считать баранов, изображенных на писанице, одомашненными.

Под архарами изображены козы — сибирские козероги. Остатки сибирских горных козлов были обнаружены в палеолитических стоянках и окрестностях Красноярска 53. В Южной Сибири наличие костей домашней козы при археологических раскопках устанавливается лишь в немногих случаях. Древнейшие остатки домашней козы из Хакасско-Минусинской котловины относятся к андроновской культуре, в скифское время кости домашней козы были обнаружены на Алтае и в Туве 54.

Помимо перечисленных домашних животных, на писанице изображена собака из породы лаек. В Сибири хорошо сохранившийся череп домашней собаки был найден еще в палеолитичебкой стоянке Афонтова гора в Красноярске, он обнаруживает некоторые черты сходства с черепом крупной собаки неолитической стоянки побережья Ладожского озера 55. В тагарское время у древнего населения Хакасско-Минусинской котловины имелась собака крупных размеров. Кости такой собаки были найдены И. Т. Савенковым в кургане по речке, Узунжул, притоку р. Абакана 56. Он отнес ее к древнеабаканской породе 57.

Главное место среди изображений Большой Боярской писаницы наряду с рисунками животных занимают постройки двух типов: бревенчатые избы (рис. 9) и жилища, напоминающие юрты. До нас не дошел ни один из древнейших памятников деревянного строительства, поэтому изображения Боярского хребта являются единственным источником о жилищах тагарской эпохи. Только в результате опыта населения, длительное время жившего в бревенчатых домах, когда основные конструктивные приемы передавались преемственно от поколения к поколению в течение веков, строительная техника могла достичь столь высокого уровня развития, какой мы наблюдаем при возведении срубов погребальных камер больших тагарских курганов. На постройку домов, очевидно, как и при строительстве срубов, укреплявших стены тагарских могил, шла лиственница, обладавшая рядом ценных качеств. Для целей консервации широко применялась береста. О давнишнем опыте в использовании тагарским населением бересты свидетельствуют многочисленные случаи ее применения при постройке погребальных сооружений. Так, куполообразные своды над склепами Уйбатского (раск. Д. А. Клеменца) и Большого Тесинского (раск. И. Р. Аспелина) курганов были покрыты берестой в несколько слоев. В Большом Салбыкском кургане (раск. С. В. Киселева) сооружение в впде усеченной пирамиды, выложенное из бревен над погребальной камерой, сверху было укрыто по склонам берестой до 15 слоев, кроме того, каждое нз верхних бревен пирамиды было завернуто в прошитую бересту. Основной формой конструкции в деревянном строительстве был сруб, сложенный из горизонтальных рядов бревен, связанных в углах врубками с небольшими концами «в обло» и без концов — «в лапу». Горизонтальные бороздки на фасадах домов означают бревна срубов, сложенных в 8—10 венцов. Судя по изображенным рядом с жилищами фигурам людей, срубы несколько превышали рост человека. Бревенчатые избы отличаются друг от друга как по размерам, так и по конструктивным особенностям, в частности по конструкции кровли. Наиболее распространена была, по-видимому, так называемая самцовая крыша, сконструированная на слегах, врубленных в отдельные бревна фронтонов. Для этой формы крыши при постройке избы поверх потолка кладут еще один пенец из бревен, которым и заканчиваются боковые стены; передняя же и задняя стены возводятся в виде треугольника вплоть до верха будущей крыши, причем бревна, «самцы», постепенно рубятся короче и короче 58. Характерно, что

Рис. 9. Большая Боярская писаница. Изображение бревенчатых жилищ в правой части нижнего яруса

Рис. 10. Изображения домов на Малой Боярской писанице

у бревенчатых домов концы фасадных стропил, выступающие вверх, перекрещиваются, образуя развилки в виде раздвинутых ножек циркуля, как у жилищ некоторых современных сибирских народов 59, или избушки на могиле сагайцев 60. Своеобразной особенностью большинства бревенчатых домов, изображенных на Большой Боярской писанице, являются две, так же как и на Малой, или три загибающиеся кверху полосы в месте стыка верхнего венца сруба и настила кровли (рис. 10). А. В. Адрианов видел здесь «характерную китайскую архитектуру с ее многоэтажными крышами» 61. М. П. Грязнов полагал, что это «концы горизонтальных бревен, сдерживающих жерди или колья, на которых бревна лежат» 62. Скорее всего, здесь изображены загибы нижних концов фасадных стропил, образованные естественным разветвлением корня дерева. Подобное, хотя и не тождественное, устройство крыш бревенчатых домов встречается у ряда современных народов Сибири 63. В русском деревянном зодчестве такие бревна с оставленными корневищами называются «курицами» 64. На Большой Боярской писанице изображен также дом, конструкция кровли которого отличается от описанных выше и совпадает с крышами, изображенными на Малой писанице. Реконструкция изображенного на Малой Боярской писанице бревенчатого дома с четырехскатной крышей приведена в статье М. П. Грязнова, сравнивавшего эту постройку с современными жилищами тубалар на северном Алтае 65. По мнению В. Г. Карцева, конические кровли бревенчатых домов Малой писаницы очень напоминают конические корьевые покрытия хакасских жилищ, кора на которых укрепляется лежащими поверх нее жердями, сходящимися концами к вершине кровли 66.

Другой основной тип сооружений, изображенных на Большой Боярской писанице,— жилища типа юрт. Их, как и бревенчатые избы, завершают циркульные развилки. П. И. Каралькин предложил следующую их реконструкцию по аналогии с берестяной юртой хакасов, которую он видел в 1947 г. в улусе Кызылсуг 67. Две основные жерди, наклонно воткнутые в землю, скреплялись в месте пересечения, сюда же сходились верхние концы наклонных жердей крыши. Остов и крышу юрты покрывали берестой, которую придавливали досками. Весьма близкое по конструкции современное жилище — берестяная юрта сагайцев 68. Впоследствии высокая техника деревянного строительства тагарского населения была частично утрачена. Исконным хакасским жилищем стала юрта 69. В юртах, по свидетельству китайской летописи, хакасы жили в XIII—XIV вв., в юртах они продолжали жить и в XVIII в. 70 Распространенным жилищем берестяные и войлочные юрты продолжали оставаться и в XIX в. 71

Таким образом, специфика хозяйства тагарских племен привела к возникновению сезонных жилищ: зимних срубных и летних каркасных. Наличие на Большой Боярской писанице изображений стада оленей, требующих сезонных перекочевок, а также зимних и летних жилищ, свойственных народам, ведущим отгонное или полукочевое хозяйство, позволяет сделать некоторые выводы в отношении образа жизни позднетагарских племен. В связи с ограниченностью пастбищ в речных долинах и местах расположения неподвижных зимников древним скотоводам приходилось перегонять стада летом на горные луга. Таким образом, они сохраняли корм для скота на зимний период, когда ветер обнажал на отрогах травянистую растительность, что создавало возможность содержания скота на подножном корму круглый год. «Как в настоящее время сойотом, особенно некоторых хошуонов, управляет стадо оленей или лошадей: куда он пойдет, туда должен трогаться с места и он! — так же несомненно жили в очень недавнем прошлом и минусинские инородцы» 72,— писал этнограф Е. К. Яковлев на рубеже XX в. Характеризуя образ жизни хакасов в первой половине XIX в., И. Корнилов писал: «Не мешает заметить, что кочевые инородцы перегоняют стада и табуны непременно два раза, а иногда три и четыре раза в течение года, для лета пастбища избираются в горных и прохладных долинах при берегах рек и озер; на зиму стада угоняются на места открытые, где ветер, дующий из горных падей, сносит снег и где скотина может, по малоснежью, всю зиму добывать подножный корм. Некоторые инородцы избирают сверх того для стад осенние и весенние пастбища. Перегоняя стада, хозяева вместе с ними перекочевывают с места на место, и так как пастбища по большей части постоянные, то многие инородцы устраивают на них постоянные юрты из бревен или плетня (кошмовые или берестяные юрты переносятся с места на место), а потому есть улусы зимние и летние» 73. Н. Ф. Катанов писал: «Минусинские татары около полугода (с сентября до конца года или половины апреля) живут на зимниках, где стоят их бревенчатые избы и.прочные дворы для скота, а полгода (с марта или половины апреля до сентября) на летниках, где, кроме бревенчатых, берестяных или войлочных юрт да дворов из жердей или плетня, ничего нет» 74. Эти этнографические свидетельства позволяют составить некоторое, хотя и весьма отдаленное представление об образе жизни древних предшественников хакасов.

Фигуры людей на писанице позволяют составить некоторое представление об нх одежде и головных уборах. Одежда типа малицы или же короткий кафтан, опушенный мехом, головные уборы — островерхие или типа капюшонов, широко бытовавшие в скифо-сарматское время у многих племен великого пояса степей 75. Наряду с реалистическими имеются схематические, условные антропоморфные фигуры, по большей части фаллические. подобные тем, которые встречаются в современной чукотской вышивке 76. Эти изображения, очевидно, имеют отношение к культу.

Семантика наскальных изображений является предметом постоянных дискуссий. В последнее время все чаще раздаются голоса против утвердившегося в литературе мнения о связи петроглифов с магическими обрядами. Однако, как ни заманчиво видеть в рисунках Большой Боярской писаницы изображение реального поселка, так сказать зарисовку с натуры, с подобным взглядом вряд ли можно согласиться, хотя нельзя не признать, что рисунки в значительной мере отражали реальный мир, окружавший древних скотоводов. Нам представляется, что здесь изображен идеальный поселок, созданный воображением древних художников, ставивших себе целью обеспечить при помощи этих рисунков материальное благополучие, изобилие и процветание реального поселения. Причины, побудившие тагарцев высекать рисунки на скалах, крылись, очевидно, также в настоятельной потребности первобытного человека осознать окружающий мир, освоить действительность при помощи ее изображения. В настоящее время вопрос о внутреннем содержании и назначении рисунков Большой Боярской писаницы может быть поставлен лишь в порядке гипотезы 77. В пользу культово-магического значения Большой Боярской писаницы мы постараемся привести ниже ряд доказательств.

Изображение на писанице многочисленных бронзовых котлов классического скифо-сибирского типа говорит о связи писаницы с культом. В реальном поселке не могло одновременно быть такого большого количества бронзовых котлов. Предположение, что здесь изображены глиняные копии бронзовых оригиналов, не может быть принято, так как ни в один период тагарской эпохи и, в частности, на третьей стадии, не бытовали исключительно керамические сосуды на поддоне. О назначении бронзовых котлов имеется свидетельство у Геродота, сообщавшего, что скифы варят в котлах мясо жертвенных животных, а кости подбрасывают в огонь. Сибирские наскальные рисунки, на которых изображались люди, варящие что-то в котлах, мешающие угли под ними, подбрасывающие топливо, являются прямой иллюстрацией к этому рассказу 78.

Я вполне согласна с Л. Р. Кызласовым, высказавшим свое мнение на моем докладе на заседании Ученого совета Института археологии в январе 1965 г., что предметы прямоугольной формы с отростком в верхней части, которые А. В. Адрианов называл «шкатулками», являются, очевидно, бочонками, деревянными или глиняными, а возможно, и кожаными флягами. Деревянный бочонок близкой формы найден в таштыкском могильнике в Оглахтах, они известны и в памятниках того же времени в Туве. Подобные бочонки бытовали в прошлом веке у хакасов (рис. 11). По-видимому, изображения этих предметов должны были символизировать и в какой-то мере обеспечить богатство и материальное благополучие их владельцам.

Рлс. 11. Бочонки. 1 — рисунок на Большой Боярской писанине; 2 — Оглахтинский могильник (хранится в ГИМ); 3 — хакасский бочонок XIX—XX вв. (по К. М. Патачакову)

Изображения фигур людей, стоящих у домов с воздетыми к небу руками, также являются показателем магического значения рисунков. Принято считать, что этот ритуальный жест означает молитву, обращенную к небу 79. Бронзовая миниатюрная фигурка человека в аналогичной позе адорации имеется в числе случайных находок с правобережья Среднего Енисея 80.

Не исключено, что с культом связано и изображение на писанице сложного лука. Наскальные изображения и рисунки на оленных камнях свидетельствуют об определенной специализации лука в Монголии и Сибири в скифскую эпоху, об одновременном существовании луков различного типа: большого простого, который использовался главным образом на охоте, и сложного лука скифского типа, применявшегося в военных целях 81. Если принять, что сложный лук употреблялся в военных целях, то становится непонятным его присутствие в рисунке, изображающем мирный поселок. Однако возможно, что лук присутствует здесь в качестве орудия культового действия, так как до появления шаманского бубна у алтайцев лук и стрела выполняли роль магического культового орудия, камланье с луком производили все северные алтайцы до самого последнего времени 82. О том, что древние предшественники хакасов также шаманили со сложным луком, свидетельствуют наскальные рисунки Хакасско-Минусинской котловины 83. Луку приписывались хакасами магические свойства еще и XIX в., когда модель лука, завернутую в тряпочку, клали в люльку новорожденного мальчика 84.

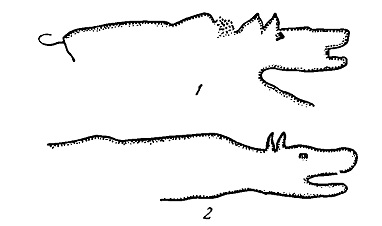

Рис. 12. Изображения фантастических зверей. 1 — Большая Боярская писаница; 2 — на камне ограды тагарского кургана (по X. Аппельгрену-Кивало)

На связь с культом указывает рисунок фантастического животного, выбитый тонкой контурной линией в нижнем правом углу писаницы под труппой схематических, условных фигур. Это верхняя часть туловища какого-то странного горбатого’ чудовища с передней лапой, намеченной обрывающейся линией, загнутым крючком хвостиком, маленькими ушами (или рогами) и полуоткрытой беззубой пастью. Первоначально казалось, что выбитая на скале линия случайно приняла очертания животного. Однако среди наскальных рисунков, опубликованных X. Аппельгреном, мне удалось обнаружить изображение передней части туловища того же самого фантастического зверя, выбитое на камне ограды тагарского кургана 85. Интересно отметить, что перед раскрытой беззубой пастью животного на втором рисунке показана фигура человека вверх ногами. Этнографы полагают, что в подобной позе изображались умершие 86. Таким образом, сходство, почти тождество, двух изображений свидетельствует о сложившемся канонизированном образе мифического животного (рис. 12).

Итак, Большая Боярская писаница была создана с культовыми целями, однако это обстоятельство не лишает ее изображений реалистического содержания как ценнейшего источника познания жизни давно исчезнувшего общества. Изображения писаницы отражают предметы и явления реальной жизни и проливают новый свет на вопросы хозяйства, идеологии и культуры древних обитателей Среднего Енисея.

Notes:

- А. Я. Брюсов. К критике ошибок археологов при истолковании древних петроглифов. Сб. «Против вульгаризации марксизма в археологии». М., 1953, стр. 96. ↩

- Д. Г. Савинов. Наскальные изображения в Центральной Азин и Южной Сибири. ВЛГУ, 20, сер. ист. Л., 1964, стр. 140—143. ↩

- М. П. Грязнов. Боярская писаница. ПИМК, 1933, 7—8, стр. 41; С. В. Кисилев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, стр. 184; табл. XIX, 1. ↩

- В. Николаенко, А. Щавелин. Датировано железным веком. «Советский Союз», 1963, 4, стр. 50—51. ↩

- А. В. Адрианов. Предварительные сведения о собирании писаниц в Минусинском крае летом 1904 г. Изв. Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях, 1904, 4, стр. 30. ↩

- А. В. Адрианов. Писаница Боярская. Изв. Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии…, 1906, 6, стр. 55—56. ↩

- Помимо Малой, С. В. Киселев описал еще новую писаницу Боярского хребта, нам не известную: «На другой писанпце тех же Бояр, внизу, т. е. на переднем плане, стоят четыре дома, аналогичных только что описанным. В отдалении (значительно выше) стоит один большой дом. Между ним и четырьмя домиками расположены неправильные четырехугольники, покрытые штриховкой. Все остальное пространстве заполнено изображениями животных». С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, стр. 254. ↩

- С. В. Киселев. Разложение рода и феодализм на Енисее. ИГАИМК, 65. Л.. 1933. ↩

- М. П. Грязнов. Ук. соч., стр. 45. ↩

- О необходимости шире пропагандировать знания о первобытном искусстве свидетельствует тот факт, что при обсуждении выставки выявилась полная неосведомленность в вопросах отечественной археологии людей даже близких к археологии специальностей — искусствоведов, не различающих памятники искусства каменного и железного веков. По сообщению кандидата архитектуры И. Кадиной на обсуждении выставки в МВХПУ проф. Н. М. Соболев заявил следующее: «Должен поздравить наших робинзонов. Ведь до сих пор для изучения подобных древних памятников культуры нам приходилось импортировать материалы из Франции. Теперь для нас открыты отечественные памятники древнейшей культуры». Канд. искусствоведч. наук И. Е. Данилова сказала на обсуждении: «Мы часто пользуемся книгами Лота аб африканских росписях. И даже не подозревали, что у нас есть такой богатый отечественный материал. Это — великолепное подспорье для изучения материальной и художественной культуры наших древних предшественников». И. Кадина. Увлекательный поиск. «Вечерняя Москва» от 22 декабря 1962 г. ↩

- Пользуюсь случаем принести свою благодарность М. Ф. Косареву и В. А. Николаеву за помощь при снятии эстампажа, О. И. Пархайло за помощь при подготовке материалов к изданию. ↩

- М. П. Грязнов. Ук. соч., стр. 42—43. ↩

- А. В. Адрианов. Отчет об исследовании писаниц в Минусинском крае летом 1904 г. Рукопись. Хранится в музее ИИМК ТГУ, Дело 55, стр. 2—3. ↩

- Н. О. Бурчак-Абрамович, Н. К. Верещагин. Рисунки на скалах гор Кызыл-Кум и Кичик-Даг в Кабристане. ДАН АзербОСР, III, 5, 1947, стр. 228. ↩

- С. В. Киселев. Значение техники и приемов изображения некоторых енисейских писаниц. Сб. «Техника обработки камня и металла». М., 1930, стр. 97. ↩

- А. Д. Грач. Петроглифы Тувы. Сб. МАЭ, XVII, 1957. ↩

- В. П. Левашева, Э. Р. Рыгдылон. Шалаболинский клад бронзовых котлов, хранящихся в Минусинском музее. КСИИМК, XLIII, 1952, стр. 135. ↩

- Б. А. Шрамко. Памятники скифского времени в бассейне Северного Донца. Канд. дис. Харьков, 1953, стр. 192—207. ↩

- А. И. Манцевич. Бронзовые котлы в собрании Гос. Эрмитажа. Сб. Исследования по археологии СССР». Л., 1961, стр. 150. ↩

- Г. П. Сосновский. Заметки об одной археологической находке. Этнографический бюлл. ВСОРГО, 3, Иркутск, 1923. ↩

- Э. Р. Р ы г д ы л о н, П. П. X о р о ш и х. Коллекция бронзовых котлов Иркутского музея. СА, 1959, 1, стр. 258. ↩

- Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960, стр. 79—81. ↩

- Р. R а и. Die Hiigelgraber romischer Zeit an der unteren Wolga. Pokrowsk, 1927, abb. 49, рис. A. ↩

- О. А. Кривцова-Гракова. Поселение бронзового века на Белозерском лимане. КСИИМК, XXVI, 1949, стр. 81. ↩

- С. И. Вайнштейн. Отчет об археологических раскопках могильника Кокэль в 1962 г. Альбом. Архив ИА АН СССР, р-1, 2527-А, рис. 45; его же. Некоторые итоги работ археологической экспедиции Тувинского НИИЯЛИ в 1956—195 7 гг. УЗ ТНИИЯЛИ, VI, Кызыл, 1958, табл. IV, 103. ↩

- Т. Н. С е н и г о в а. К изучению технических особенностей керамики низовьев Сыр-Дарьи. Тр. ИИАЭ КазССР, 7, Алма-Ата, 1959, стр. 221, табл. IV, 6; С. П. Т о л- стов. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962, стр. 191, рис. 111. ↩

- М. А. Дэвлет. К вопросу о тагаро-таштыкских взаимоотношениях. СА, 1961, 4, стр. 79, рис. 1,11. ↩

- С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, стр. 204—207; Ю. С. Гришин. Производство в татарскую эпоху. МИА, 90, 1960, стр. 155—156; К. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов. МИА, 101, 1961. стр. 31—70. ↩

- Хранится в Минусинском музее, инв. № 9328. Татарским временем миниатюрные луки датирует находка аналогичных бляшек в с. Степановка близ Томска в комплексе с художественной бронзой и железным предметом. ↩

- А. И. Мелюкова. Вооружение скифов. САИ, Д-1-4. М., 1964. стр. 14. ↩

- С. И. Руденко. Культура хуннов и Нопнулинские курганы. М., 1962, стр. 25. ↩

- Б. Адлер. Лук и стрелы Северной Азии. РАЖ, 1903, 3—4, М., 1904, стр. 183. ↩

- Л. Р. Кызласов. Ук. соч., стр. 95; О. Siren. Histoire des arts anciens de la Chine. II, L’epoque Han et les six dynasties. Annales du Musee Guimet. Nouv. Seit II, Paris et Bruxelles, 1929, табл. 33, A; A. S a 1 m о n y. Sino-Siberian Art in the Collection of С. T. Zoo. Paris, 1933, табл. IX, JO; XXXIV, 4, 5; К. M. Скалой. Изображение животных на керамике сарматского периода. ТОИПКГЭ, I, Л., 1941, стр. 173—217; табл. I, 1; XII, 3. ↩

- С. В. Киселев. Значение техники и приемов изображения некоторых енисейских писаниц, стр. 96. ↩

- Д. А. Клеменц. Письмо В. Г. Тизенгаузену от 27 июля 1889 г. Архив ЛОИА, д. № 23 за 1888 г., стр. 104. ↩

- Определение животных произведено докторами биологических наук Н. К. Верещагиным, К. К. Флеровым, В. И. Цалкиным, за что приношу им глубокую благодарность. ↩

- С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, стр. 256. ↩

- К. К. Флеров. Кабарги и олени. «Фауна СССР. Млекопитающие», I, 2, М.— Л., 1952, стр. 228; В. Г,Тептнер, А. А. Наи с м о в и ч, А. Г. Банников. Млекопитающие Советского Союза, I, М., 1961, стр. 316 и 308 (карта, рис. 101). ↩

- С. В. Керцелли. Карагасский олень и его хозяйственное значение. «Северная АЗИЯ», З, М., 1925. ↩

- В. Н. Скалон. Оленные камни Монголии и проблема происхождения оленеводства. СА, XXV, 1956, стр. 98. ↩

- С. И. Вайнштейн, Б. О. Долгих. К этнической истории хакасов. СЭ, 1963, 2, стр. 93—97. ↩

- Л. Р. Кызласов. Статуэтка северного оленя из Канска. СА, 1962, 3, стр. 299—302. ↩

- Л. Р. Кызласов. Древнейшее свидетельство об оленеводство. СЭ, 1952, 2, стр. 39—49; его же. Таштыкская эпоха. М., 1960, стр. 132—134. ↩

- С. И. Вайнштейн. К вопросу о саянском типе оленеводства и его возникновении. КСИЭ, XXXIV, 1960, стр. 60. ↩

- В. И. Громова. Первобытный бык ИЛИ тур в СССР. Ежегодн. Зоол. муз. АН СССР, XXXII, З, Л., 1931, стр. 357. ↩

- Н. К. Верещагин. О прежнем распространепип некоторых копытных в районе смыкания Европейско-Казахстанскпх и Центрально-Азиатских степей. ЗЖ, XXXV, 10, М., 1956, стр. 1544—1545. ↩

- Э. Р. Рыгдылон. Заметки о наскальных изображениях у деревни Маткечика на Абакане. ИВГО, 87, 6, Л., 1955, стр. 558—560. ↩

- П. И. Мариковский. Способы и объекты охоты по мотивам наскальных рисунков Чулакских гор. ЗЖ, XXXII, 6, М., 1953, стр. 1064. ↩

- В. И. Громова. Материалы по изучению фауны Трипольской культуры. Ежегодн. Зоол. муз. АН СССР, XXVIII, 1, Л., 1927, стр- 83—121. ↩

- Вера Громова. Об ископаемых остатках козы и других домашних животных в СССР. Проблемы происхождения, эволюции и породообразования домашних животных, I, М.— Л., 1940, стр. 98. ↩

- Ю. С. Гришин. Производство в тагарскую эпоху, стр. 132. ↩

- В. Н. Скалой. О былом распространении диких баранов и кулана в Южной Сибири. Тр. Кяхтинского отд. ВГО, XVI, 1, Улан-Удэ, 1948, стр. 81. ↩

- В. И. Цалкин. Сибирский горный козел. М., 1950, стр. 41. ↩

- Вера Громова. Об ископаемых остатках козы…, стр. 98. ↩

- В. А. Городцов. К истории приручения собаки в пределах СССР по данным археологии. Проблемы происхождения, эволюции и породообразования домашних животных, стр. 151. ↩

- И. Т. Савенков. Описание раскопок Узунжульского кургана. Архив Минусинского музея, фонд И. Т. Савенкова, д. 68. ↩

- И. Т. Савенков. Описание черепа собаки древнеабаканской породы. ИВСОРГО, XXXIV, Иркутск, 1908. ↩

- Е. Э. Б л о м к в и с т. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов. ТИЭ, нов. сер. XXXI, М., 1956, стр. 97. ↩

- А. А. Попов. Жилище. Историко-этнографический атлас Спбпрп. М.— Л., 1961, табл. 30, 3. ↩

- В. Г. Карцов. Некоторые особенности могильных сооружений и обряда погребения в тагарских курганах блпз улуса Сагай. Уз. ХакНИЙЯЛИ, МП, Абакан, 1960, рис. 11. ↩

- А. В. А д р и а н о в. Писаница Боярская…, стр. 54. ↩

- М. П. Г р я з н о в. Ук. соч., стр. 43. ↩

- А. А. П о п о в. Ук. соч., табл. 4, 3; 32, 1; IV, 8; XX, 4\ XXV, 13. ↩

- Е. А, А щ е п к о в. Русское народное зодчество в Восточной Сибири. М., 1953, рис. 93; С. Я. З а б е л о, В. Й. Иванов, П. Н. Максимо в. Русское деревянное зодчество. М., 1942, рдс. 59—60. ↩

- М. П. Г р я з н о в. Ук. соч., стр. 43. ↩

- В. Г. К а р ц о в. Некоторые особенности могильных сооружений и обряда погребения в татарских курганах близ улуса Сагай. УЗ ХакНИИЯЛИ, VIII, стр. 178. ↩

- Пользуюсь случаем выразить П. И. Каралькину глубокую благодарность за сообщенные сведения. ↩

- А. А. П о п о в. Ук. соч., стр. 147; табл. XIII, 7. ↩

- Н. В. Щ е г л о в. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. Иркутск, 1883, стр. 453. ↩

- П а л л а с. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб., 1773—1788, ч. II, стр. 473, 478, 508 и др.; К. В. Миллер. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. СПб., 1776—1777, стр. 13, 153. ↩

- К. М. П а т а ч а к о в. Культура и быт хакасов. Абакан, 1958, стр. 59; Ю. А. Ш и- баева. Из истории хакасского жилища. КСИЭ, X, 1950; А. А. К у з н е ц о в а.’Жилище, одежда и пища минусинских и ачинских инородцев. В кн.: А. А. Кузнецова- Ярилова, П. Е. Кулаков. Минусинские и ачинские инородцы. Красноярск, 1898. ↩

- Е. К. Яковлев. Этнографический обзор инородческого населения южного Енисея. Минусинск, 1900, стр. 39. ↩

- И. Корнилов. Воспоминания о Восточной Сибири. «Магазин землеведения и путешествий», З, М., 1854, стр. 605—658. ↩

- II. Ф. Катанов. Отчет о поездке в 1896 г. в Минусинский округ. Казань, 1897, стр. 8. ↩

- Е. F. Schmidt. Persepolis. Chicago, 1953, табл. 37, В\ О. М. D а 11 о n. The Treasure of the Oxus with other Examples of Early Oriental Metal-Work. London, 1926, табл. XIV—XV. ↩

- С. В. Иванов. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX — начала XX в. ТИЭ, нов. сер., XXII, М.— Л., 1954, стр. 448, рис. 26. ↩

- Трудно решить, изображен ли здесь поселок предков, как полагает С. С. Черников, или какое-то другое ирреальное поселение, возможно, в момент празднества. ↩

- В. П. Левашева, Э. Р. Рыгдылон. Ук. соч., стр. 136. ↩

- А. П. Окладников. Шишкинскне писаницы. Иркутск, 1959, стр. 93; И. Т. Савенков. О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее. Тр. XIV АС, I, М., 1910, стр. 116—117; В. И. Равдоникас. Следы тотемистических представлений в образах наскальных изображений Онежского озера и Белого моря СА III 1937. стр. 12—13. ↩

- Хранится в Минусинском музее, инв. № 8488, д. Паначево. ↩

- В. В. Волков. Бронзовые наконечники стрел из музеев МНР. Монгольский археологический сборник. М., 1962, стр. 26. ↩

- Л. П. П о т а п о в. Лук и стрела в шаманстве алтайцев. СЭ, 1934, 8, стр. 64—76. ↩

- Собрание эстампажей А. В. Адрианова, хранящееся в археологическом отделе МАЭ. Шифр XLI-48, Оглахтинская ппеаница. ↩

- Е. К. Яковлев. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея. Минусинск, 1900, Описание этнографических коллекций Минусинского музея, стр. 54. ↩

- Н. Appelgren-Kivalo. Alt-Altaische Kunstdenkmaler. Helsingfors, 1931, рис. 119—120. ↩

- К. В. Вяткина. Шалаболинские (теспнские) наскальные изображения. Сб- МАЭ, XII, М,— Л., 1949, стр. 427. ↩