К содержанию 167-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Среди многочисленных погребений могильника Камышенка (Усть-Пристанский р-н Алтайского края, правый берег Оби, 80 км к югу от Барнаула) в 1973 г. 1 было обнаружено погребение в кургане 67, выделяющееся богатством инвентаря.

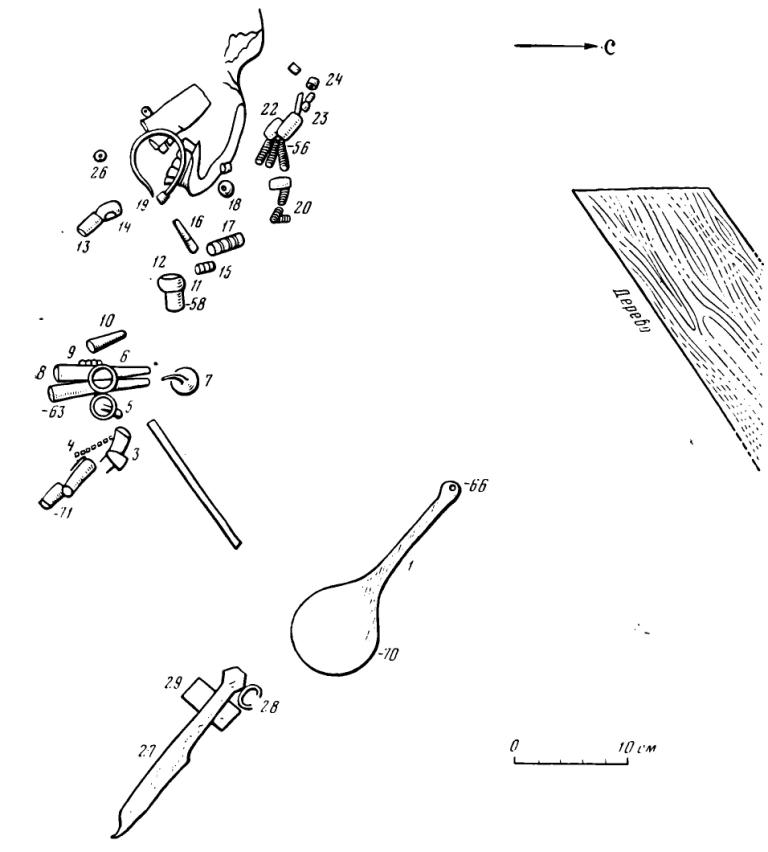

Курган 67 расположен в юго-восточной части могильника, на дюне. Это крайний южный курган могильника. Диаметр его 10 м, высота — 50 см. В северной части кургана, на глубине 53 см от поверхности (58 см от 0), на площади 0,4X0,45 м прослежен древесный тлен; волокна дерева имели, направление примерно с запада на восток: это остатки покрытия могилы 1. Северо-восточнее этих волокон обнаружен сохранившийся несколько лучше кусок бревна диаметром около 10 см, длиной 45 см — также от покрытия могилы или обкладки ее стенки, имевшей направление с запада — юго-запада на восток — северо-восток, что соответствует, видимо, ориентировке могилы.

Скелет почти не сохранился, за исключением нижней половины черепа с частью верхней и нижней челюстей, обломка кости левого предплечья (лучевой?) и одной фаланги пальца левой руки. Скелет, судя по стертости зубов, принадлежал женщине не моложе 40 лет 2. По положению сохранившихся костей и вещей можно заключить, что покойница была похоронена на правом боку, головой на запад—юго-запад. Это обычная поза и ориентировка в могильнике Камышенка, как и в других ирменских могильниках. По положению черепа, бревна обкладки и вещей можно предполагать, что ширина могилы была не менее 96—98 см, длина по положению бревна обкладки и древесному тлену покрытия — не менее 1,4 м. Глубина могилы в ногах — 70 см от поверхности (75 см от 0), в головах — на 10 см меньше.

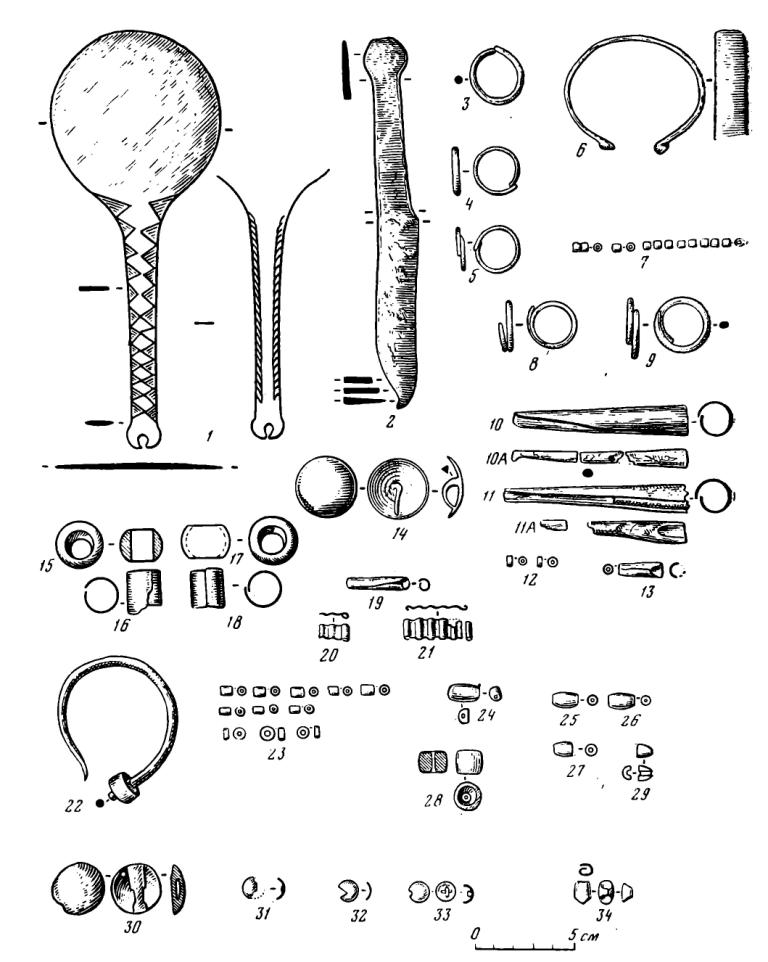

Очевидно, к поясу покойницы было подвешено зеркало (н. 1) с длинной ручкой с орнаментом: на лицевой стороне — двойные заштрихованные треугольники (рис. 1; 2, 1), на обороте — продольные полосы и насечки. На конце ручки предполагалось отлить отверстие для подвешивания, но при отливке получился брак, и отверстие недоотлилось. Поэтому зеркало носили на ремешке, обвязанном вокруг конца ручки, — отчетливо сохранился след этого ремешка. Близ зеркала был найден бронзовый нож с ручкой и округлым навершием (н. 27). На клинке его с двух сторон сохранились следы органического вещества (кожаного футляра?), на ручке — следы деревянной рукоятки (рис. 1; 2, 2). Возле навершия найдено бронзовое кольцо (н. 28; рис. 1; 2, 3), а два кольца — под ручкой ножа (н. 30, 31; рис. 1; 2, 4, 5). По положению ножа и колец можно заключить, что покойница держала нож в правой руке, острием вперед и вниз; кольца н. 30 и 31 были надеты на безымянном и среднем пальцах, а кольцо н. 28 — на большом пальце. Под верхней частью ручки ножа был найден зуб коровы или лошади.

Левая рука, судя по положению кости предплечья и фаланги пальца, была согнута в локте, предплечье и кисть подняты вверх. У запястья найдены разломанный на четыре части (сломан в древности) массивный литой бронзовый браслет (н. 2, 3; рис. 1; 2,6) и низка мелких бронзовых бус (н. 4; рис. 1; 2, 7), образующих также браслет или обшивку рукава. На месте кисти в кольце н. 5 сохранилась фаланга пальца (рис. 1; 2, 8). Кольцо н. 6 (рис. 2, 9) лежало на двух крупных конических бронзовых пронизках (н. 8; рис. 1; 2, 10, 11). Рядом с пронизками лежали еще одна низка бронзовых бус (н. 9; рис. 2, 12) и коническая пронизка (н. 10; рис. 1; 2, 13). Близ крупных пронизок лежало гвоздевидное украшение шляпкой вниз (н. 7; рис. 1; 2, 14). Вся эта группа предметов (конические пронизки, низка бус и гвоздевидное украшение), судя по месту их находки, относится, видимо, к нагрудному украшению.

Рис. 1. План погребения в кургане 67 могильника Камышенка

Еще выше, на уровне шеи и верхней части груди, находились два комплекта, украшений. Каждый комплект состоит из массивной бронзовой бочонковидной бусины и цилиндрической бронзовой пронизки (н. 11, 12 и 13, 14; рис. 1; 2, 15—18) — украшения кос (?). Выше найдены небольшая цилиндрическая бронзовая пронизка (н. 16; рис. 1; 2, 19) и две рубчатые пластинки-нашивки: бронзовая (н. 15; рис. 2, 20) и серебряная (н. 17; рис. 2, 21).

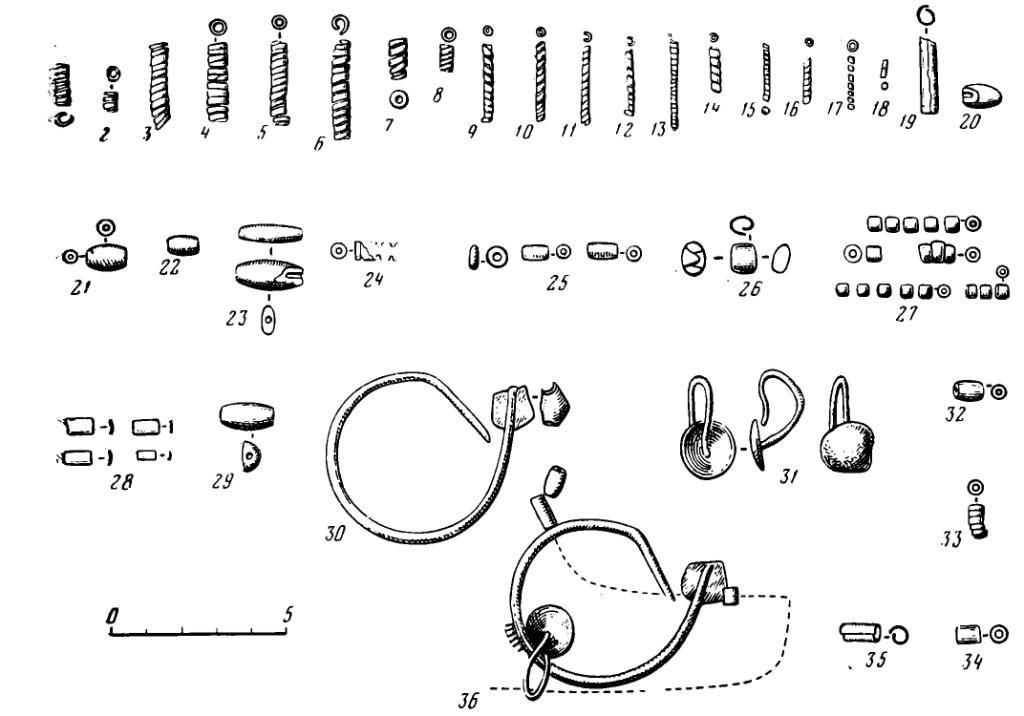

У затылка и шеи найдено много украшений: белые пастовые цилиндрические бусины (н. 24; рис. 2, 23); две бочонковидные бусины из лазурита (н. 22, 23; рис. 3, 23, 29); 17 спиралей из серебряной проволоки (н. 21; рис. 1; 3, 2—18); одна золотая спираль (рис. 3, 1); серебряная пронизка (рис. 3, 19); синяя стеклянная бусина (н. 18; рис. 1; 3, 21). Здесь же у черепа найдены и другие бусины: мелкие бронзовые, сердоликовая, синяя стеклянная (?). Вероятнее всего, все эти бусы и спирали входили в состав ожерелья. У нижней части носа и зубов найдена серебряная серьга с заушником, на конец которой надета цилиндрическая синяя стеклянная бусина (н. 19; рис. 1; 2, 22). Вероятно, в процессе разрушения черепа она сползла сюда с левого уха. Под черепом, на правой нижней челюсти, — такая же серебряная серьга с голубой стеклянной бусиной (рис. 1; 3, 30). Здесь же найдены гвоздевидная серебряная подвеска (рис. 3, 31), бронзовая спираль (рис. 1; 3, 33), золотая цилиндрическая пронизка (рис. 1; 3, 35) и сердоликовая бочонковидная бусина (рис. 1; 3, 32). На месте правого уха под черепом найдена бронзовая пронизка (н. 32; рис. 1; 3, 28). На месте носа — белая пастовая цилиндрическая бусина, а против нижней части носа — бронзовая бляшка-пуговица (н. 26; рис.1). Вероятнее всего, они попали сюда с головного убора. Три бронзовые бляшки-пуговицы найдены также около черепа (рис. 1). Верхняя часть черепа не сохранилась. В могиле нет сосуда — обычной принадлежности всех других погребений могильника.

Рис. 2. Инвентарь погребения в кургане 67. 1 — зеркало; 2 — нож; 3—5 — кольца; 6 — браслет; 7, 12, 23—29, 34 — бусы; 8, 9 — кольца; 10, 11, 13, 16, 18, 19 — пронизки; 10А, 11А — кожаные вкладыши из пронизок 10 и 11; 14 —гвоздевидное украшение; 15,17 — бочонковидные бусы; 20,21 — рубчатые нашивки; 22 — серьга с левого

уха; 30—33 — бляшки; 10А, 11А — кожа; 21 — серебро; 23 — аргиллит; 24 — лазурит; 25, 28 — синее стекло; 26^

27, 29 — стекло; остальное — бронза

Рис. 3. Инвентарь погребения в кургане 67 (продолжение) 1—18, 33 — пронизки-спирали; 19, 35 — пронизки; 20—27, 29, 32, 34 — бусы; 28 — обломки про¬низки; 30 — серьга с правого уха; 31 — гвоздевидная привеска 1, 35 — золото; 2—19, 31 — серебро; 20, 32 — сердолик; 21, 22 — синее стекло; 23, 29 — лазурит; 25, 34 — аргиллит; 24 — сероватый камень; 26—28, 33 — бронза; 30 — серебро и синее стекло 30—35 — украшения, найденные под правой челюстью покойницы; 36 — расположение этих украшений (пунктиром показана правая половина нижней челюсти)

Погребение содержит датированные вещи, прежде всего нож. Чрезвычайно близкий ему нож найден в могиле 3 кургана 2 могильника Калачевка II на Иртыше, в 102 км к северу от Омска 3. Сходство проявляется и в форме навершия, и в слегка выдающейся нижней части спинки, и в «хвостатом» конце клинка. Различие заключается в том, что калачевский нож имеет желобок вдоль ручки — вероятно, для деревянных накладок. Ручка камышенского ножа плоская, но следы деревянных накладок на ней имелись. В другой могиле этого кургана был найден бронзовый двулопастный втульчатый наконечник стрелы с ромбической формой пера и шипом — типичный архаический скифский наконечник VII в. до н. э. Еще два подобных ножа происходят из случайных находок окрестностей Алма-Аты 4 и из бывш. Тобольской губернии (видимо, Тюкалинский уезд) 5. Нож с точно такой же формой клинка и «хвостатым» концом, но без навершия найден в ирменском кургане бус. Ордынское на Оби, выше Новосибирска 6. Несколько более далекие аналогии — нож из кургана 18 ирменского могильника Еловка II в Томской обл. 7 и из большереченского могильника Ближние Елбаны III (VII—VI вв. до н. э.) 8, также с выделенной ручкой и плоским округлым навершием, но отличающиеся формой спинки и клинка, меньшими размерами и меньшей массивностью. Видимо, ножи этой формы были распространены в бассейнах Оби и Иртыша.

Зеркало камышенского погребения не имеет аналогий в Сибири. Орнамент из двойных заштрихованных треугольников на его ручке повторяет типичнейший орнамент камышенских сосудов; в других ирменских могильниках этот орнамент на керамике тоже достаточно част. Вообще зеркала с длинной ручкой (без орнамента) распространены очень широко — от III тысячелетия до н. э. (Ур) до VI—VII вв. н. э. 9 В эпоху, синхронную ирменской культуре, зеркала с боковыми ручками были известны в Средней Азии (в Чустском и Дальверзинском поселениях 10, в кладах у с. Садовое и Сукулук 11), в Иране (в могильниках Сиалк В и Хурвин) 12. Могильник Сиалк В, согласно новой датировке Р. Бемера, относится к концу IX — началу VII в. до н. э. 13, и к этому же времени относятся Чует и Дальверзин 14. Могильник Хурвин содержит материалы от IX до VI в. до н. э. 15 Клады из с. Садовое и Сукулук Е. Е. Кузьмина датировала лишь в широких пределах — XII—VIII вв. до н. э. 16 Подробнее хронология этих кладов пока не разработана. Из датированных зеркал с боковыми орнаментированными ручками назовем еще зеркало, найденное в культурном слое городища Саркел 17. М. И. Артамонов датировал его «скифской эпохой», однако эту дату можно уточнить, поскольку ручка зеркала украшена прорезными кольцами, точно такими же, как на многочисленных «кабардино-пятигорских» или киммерийских кинжалах VIII—VII и VII в. до н. э. 18

В рассматриваемом погребении найдено довольно много вещей, типичных для ирменских могильников. Это гладкий браслет с утолщениями-шишечками на концах (рис. 2, 6). Таких браслетов известно в настоящее время 22 из девяти ирменских памятников: Камышенка и Ближние Елбаны IV на северном Алтае, Ивано-Родионово и Титово в Кемеровской обл., Еловка II, Ордынское I, Плотинная на средней Оби и в поселениях Ирмень I и Быстровка IV в Новосибирской обл. Во всех случаях, где можно было установить, они найдены в женских погребениях (Камышенка, курганы 17, 23, 65; Ближние Елбаны IV, могила 1; Титово, курган 1, погребение 1), за единственным исключением — Титово, курган 4, погребение 1 19, где браслет найден у мужчины. Может быть, здесь неправильно определен пол погребенного (череп его не сохранился), так как в самых различных древних и современных культурах браслеты служат женским украшением.

Типичным ирменским женским украшением являются и гвоздевидные серьги. Они обычно бывают бронзовые. Таких серег известно сейчас 25 из десяти ирменских могильников (Суртайка, Змеевка, Камышенка, Ближние Елбаны IV, Пьяново, Титово, Ильинка, Плотинная, Милованово, Бурмистрово) 20. В рассматриваемом камышенском погребении эта серьга сделана из серебра (рис. 3, 31). Она найдена близ правого уха покойницы вместе с другой серьгой, по форме близкой обычным гвоздевидным, но также с серебряным стержнем, который оканчивается не гвоздевидной шляпкой, а голубой стеклянной бусиной. Такая же серьга с голубой бусиной найдена и на левом ухе погребенной (н. 19; рис. 1; 3, 30). Эти серебряные серьги со стеклянными бусинами и без них найдены только в описываемом погребении, они уникальны. Случаи, когда в одном ухе носили не одну, а две или несколько серег, известны из этнографии 21. Бронзовое гвоздевидное украшение в рассматриваемом погребении также найдено (н. 7; рис. 1; 2, 14). Способ его ношения неясен, так как оно лежало то ли близ запястья, то ли на груди. По форме оно очень напоминает белуджское украшение «пуллук», вставлявшееся в правое крыло носа 22.

Остальные украшения, найденные в данном погребении, либо характерны как для ирменской, так и для карасукской культур (круглые бляшки с петелькой — рис. 2, 30—33; бронзовые пронизки — рис. 2, 10, 11, 13, 19), аргиллитовые цилиндрические бусы (рис. 2, 23, 3, 25, 34), бронзовые кольца — рис. 2, 3—5, 8, 9), либо уникальны в ирменской культуре: два набора, состоящие каждый из массивной бронзовой бусины и пронизки, — украшения кос? (рис. 2, 15—18), мелкие бронзовые бусы, составлявшие браслеты или обшивки рукавов (н. 4 и 9; рис. 1; 2, 7; 3, 27), серебряные рубчатые нашивки (рис. 2, 20, 21), золотые и серебряные гладкин и спиральные пронизки (рис. 3, 1—19, 35), сердоликовые, лазуритовые и синие стеклянные бусы, входившие в состав ожерелья или затылочного украшения (н. 15, 17, 18, 20, 22—24; рис. 1; 2, 24—29; 3, 20—25, 29).

Из перечисленных украшений особенно интересны бочонковидные бусины из лазурита (рис. 2, 24; 3, 23, 29), несомненно привозные, так как месторождения лазурита очень редки (Бадахшан в Афганистане, Слюдянка в Прибайкалье) 23. По примеси кристаллов пирита установлено, что бусы из камышенского погребения изготовлены из бадахшанского лазурита 24. Лазуритовые бусы широко распространены в Средней Азии с IV—III тысячелетий до н. э. 25 Они встречены в могильниках Заманбаба и Гуджайли андроновско-алакульского типа 26. Наконец, они хорошо известны в памятниках VII—V вв. до н. э. от Тянь-Шаня до Приаралья 27. Типичный комплекс этих среднеазиатских бус VII—V вв. до н. э. состоит из лазуритовых, сердоликовых, стеклянных, белых цилиндрических (аргиллит? каолин?) и бирюзовых бусин. Это тот же комплекс, что и в камышенском погребении (за исключением бирюзы, которой в Камышенке нет). Вероятнее всего, и сердоликовые бусы из Камышенки среднеазиатского или еще более южного (иранского, индийского) происхождения 28. Что касается стеклянных бус, то в Средней Азии они были известны еще в эпоху бронзы, по-видимому, во II тысячелетии до н. э., и широко распространены в еще более позднее, время 29. В европейской части СССР стеклянные бусы найдены в памятниках предскифского времени — в Широчанском могильнике, Лукьяновском кургане, Суворовском могильнике. Однако А. И. Тереножкин, исследователь киммерийских погребений Северного Причерноморья, специально отмечает, что каменные и стеклянные бусы в этих погребениях редки 30.

Мелкие спиралевидные пронизки из Камышенки (рис. 3, 1—18, 33) находят очень близкие аналогии в Средней Азии (Тамды на Памире, могильник Тарымкая I в дельте Амударьи) 31, часты на Северном Кавказе (каменномостские и кобанские памятники) 32, есть в киммерийских памятниках Северного Причерноморья 33. В основном все эти пронизки бронзовые, но встречаются и золотые (Тарымкая I, Суворове).

Приведенные аналогии бусам и пронизкам датируются VIII—VII и VII—VI вв. до н. э. Итак, по аналогиям ножу, зеркалу и украшениям рассматриваемое погребение относится к VIII—VII, может быть, к VII в. до н. э.

Всего в камышенсйом погребении найдено 115 украшений. Таким огромным их количеством оно выделяется не только из числа других погребений этого могильника, но и из всех известных погребений карасукского времени и периода раннего железа (VII—V вв. до н. э.) в Сибири. Особенно не характерно для сибирских погребений наличие столь большого числа бус: бус в Сибири, как и в Причерноморье того времени, очень мало. По количеству и набору бус это погребение явно тяготеет к Средней Азии, чему имеются и прямые доказательства (лазуритовые, стеклянные и, вероятно, сердоликовые бусы). Зеркало из этого погребения, уникальное в Сибири, также имеет среднеазиатские параллели. Оно изготовлено на северном Алтае (судя по типичному ирменскому орнаменту), но, вероятнее всего, по среднеазиатскому образцу. Характерно и отсутствие в этом погребений керамического сосуда, в то время как они есть во всех без исключения остальных могилах Камышенки. Вообще, в культурах карасукского круга в Сибири керамика многочисленна. Но керамики мало в упомянутых выше сакских могильниках Средней Азии, таких как памирские могильники, Уйгарак, Тумеккичиджик. Вполне возможно, что похороненная здесь женщина происходила из Средней Азии.

Столь большое число украшений позволяет сделать некоторые предположения и о возрастном, и о семейном, и о социальном положении этой женщины. Из этнографии самых различных народов известно, что наиболее нарядные одежды и наибольшее количество украшений носила невеста в день свадьбы или молодая женщина в первые годы после замужества, т. е. в возрасте и положении, когда она наиболее способна к деторождению, в чем видели основное жизненное предназначение женщины 34. Начиная с 25—26 и особенно после 40 лет женщина должна была одеваться гораздо скромнее и носить гораздо меньше украшений 35. Исходя из этого, можно предположить, что в рассматриваемой могиле погребена молодая женщина в уборе свадебном или том, который она носила первое время после замужества. Обычай хоронить всех вообще женщин в свадебных уборах известен некоторым народам — например, нганасанам, мордве 36, но населению, оставившему могильник Камышенка, этот обычай не был свойствен: другие женские погребения этого могильника сопровождаются небольшим числом украшений. В пользу того что перед, нами погребение женщины в свадебном уборе, говорит и зеркало у ее пояса. Известно, что зеркало — необходимая принадлежность невесты у многих народов и играет роль в свадебном ритуале (особенно у индоиранцев 37, хотя и не только у них 38. Не исключено, что свадебным атрибутом был и нож, который у покойницы из рассматриваемого погребения: был в правой руке. Б. А. Рыбаков приводит данные, что у хорватов жених при обручении дарит невесте нож как символ хозяйственности 39. Вообще же ножи — постоянная принадлежность женщины у многих народов, часто их носят при себе и с ними хоронят 40. Ножи в женских погребениях известны в ирменской культуре (Камышенка, курганы 10 и 60; Титово, курган 4, могила 2 и курган 5, могила 4).

Неясной остается такая деталь, как преднамеренно разломанный браслет на руке покойницы. Мне не удалось найти объяснения этому в этнографической литературе.

Предположению, что в данной могиле погребена молодая женщина в свадебном уборе, подкрепленному этнографическими аргументами, противоречит определение антрополога, что это женщина лет 40 или старше. Думаю, что в данном случае можно сомневаться в антропологическом определении, поскольку оно сделано только на основании стертости зубов, (верхняя часть черепа не сохранилась).

Итак, инвентарь дает возможность предполагать, что в кургане 67 могильника Камышенка была погребена молодая женщина среднеазиатского происхождения, в свадебном уборе, вышедшая замуж за представителя ирменской культуры, похороненная в основном по ирменскому обряду, но сохранившая среди своих вещей и укращений и среднеазиатские. О ее богатстве и, вероятно, высоком социальном положении говорят драгоценные вещи: золотые и серебряные пронизки, серебряные серьги, лазуритовые и стеклянные бусы, в то время, несомненно, высоко ценившиеся.

К содержанию 167-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Раскопки Алтайской экспедиции ИА. Кроме автора статьи, в работах 1973 г. участвовали студент Томского университета В. А. Рябцев, директор Детской туристической станции в г. Барнаул А. Д. Сергеев с группой школьников, служащие и студенты различных ВУЗов из Москвы. ↩

- Определение антрополога М. С. Великановой. ↩

- Могильников В. А. Исследование курганной группы эпохи раннего железа Калачевка II. — КСИА, 1968, 114, с. 94—97, рис. 43, 1, 2, 4. ↩

- Археологическая карта Казахстана. Алма-Ата, 1960, реестр, табл. VIII, 75, с. 314, № 4351. ↩

- Собрание Усова, ГИМ, 39096, хр. 85/346. ↩

- Троицкая Т. Н. Курганный могильник Ордынское I. — Научные труды НГПИ, 1973, 85, с. 88, рис. 2, е. ↩

- Матющенко В. И. Древняя история населения лесного и лесостепного. Приобья. Ч. 4. Еловско-прменская культура. — В кн.: Из истории Сибири. Томск, 1974, 12, рис. 88, 5. ↩

- Грязнов М. П. История древних племен верхней Оби. — МИА, 1956, 48^ табл. XVIII, 28. ↩

- Сводку см.: Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М., 1967; с. 89, 90,. табл. 21. См. также сарматские и кушнаренковские зеркала (Мошкова М. И. Памятники прохоровской культуры. — САИ, 1963, вып. Д1-10, табл. 27, 16~ 18; Генинг В. Ф. Памятники у с. Кушнаренково на р. Белой (VI—VII вв. н. э.). — В кн.: Исследования по археологии Южного Урала. Уфа, 1977,. с. 101, рис. 8, 16). ↩

- Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы. — МИА, 1962, 118, с. 68, 69, табл. XX, 4, 106.

Кузьмина Е. Е. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии. — САИ, 1966, вып. В4-9, с. 68, табл. XIII, 4, 5, 8. ↩ - Кибиров А. К., Кожемяко П. Н. Новые памятники эпохи бронзы. — ТИИ АН КиргССР, 1956, 2, с. 37—46; Бернштам А. Н. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941, табл. I, нижний ряд; Кузьмина Е. Е. Металлические изделия…, табл. XIII, 1, 6Г 9. ↩

- Ghirshman R. Fouilles de Sialk pres de Kashan. Paris, 1939, v. II, pi. XXIX, 8; Vanden-Berghe L. La Necropole de Khurvln. Istanbul, 1964. ↩

- Boehmer R. M. Zur Datierung der Nec¬ropole В von Tepe Sialk. — Archaolo- gischer Anzeiger, 1965, H. 4. ↩

- Тереножкин А. И. Основы хронологии предскифского периода. — СА, 1965, № 1, с. 80. ↩

- Dyson R. Problems of Prehistoric Iran as seen from Hasanlu. — JNES, 1965, XXIV, 3, p. 202, 211. ↩

- Кузьмина E. E. Хронология некоторых кладов Семиречья. — МИА, 1965, 130, с. 107, 108. ↩

- Артамонов М. И. Саркел—Белая Вежа. — МИА, 1958, 62, рис. 16, 1. ↩

- Сводки этих кинжалов многочисленны. Из последних сводок см.: Kossack G. Pferdegeschirr aus Graber der altesten Hallstattzcit Bayern. — JRGZM, 1954, 1; Podborsky VI. Stramberska dyka s krizovym jilcem a otazka roz- sireni, puvodu a datovani tech to dyk v Evrope. — AR, 1968, XIX; Тереножкин А. И. Киммерийские мечи и кинжалы. — В кн.: Скифский мир. Киев, 1975, рис. 9, 10; Козенкова В. И. Связи Северного Кавказа с Карпато- Дунайским миром. — Там же, с. 69, рис. 10. ↩

- Савинов Д. Г., Бобров В. В. Титовский могильник. — В кн.: Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978, с. 53. Определение пола и возраста погребенных произведены Г. А. Кошкиным. ↩

- В двух случаях (Титово, курган 3, могила 2 и Пьяново, курган 7, могила 2) гвоздевидные серьги найдены у мужчин. Антропологические определения Г. А. Кошкина и Н. С. Розова. ↩

- Гаффенберг Э. Г. Одежда белуджей Туркменской ССР. — Сборник МАЭ, JL, 1970, XXVI, с. 93. ↩

- Там же, с. 92, рис. 15, 2 и с. 93. ↩

- Ферсман А. Е. Очерки по истории камня. М., 1954, т. I, с. 270. ↩

- Определение сотрудников Минералогического музея АН СССР В. А. Корнетовой и О. Л. Свешниковой. ↩

- Сарианиди В. И. О великом лазуритовом пути на Древнем Востоке. — КСИА, 1968, 114, с. 3, 4. ↩

- Гулямов Я. Г., Исламов У., Аскаров А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана. Ташкент, 1966, с. 153, 154, 202, 203, табл. VIII, 3; XX, XXIII, 4. ↩

- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. — МИА, 1952, 26, с. 34, рис. 14, 5д, табл.-вклейка между с. 300 и 301, рис. И, с. 302; Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972, с. 71; Вишневская О. А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII—V вв. до н. э. М., 1973, с. 83; Вайнберг Б. И. Куюсайская культура раннего железного века в Присарыкамышской дельте Амударьи. — УСА, 1975, 3, с. 45. ↩

- Месторождение сердолика имеется в Средней Азии, в горах Султан-Уиздаг (Ферсман А. Е. Драгоценные и цветные камни России. Пг., 1922, т. I, с. 144). Однако считается, что он был невысокого качества, и в Среднюю Азию сердолик поступал из Ирана, Индии и Аравии (там же, с. 216—267). ↩

- Литвинский Б. А. Древние кочевники. .., с. 72—76. Автор считает, что стеклянные среднеазиатские бусы сакского времени происходят из Месопотамии. ↩

- Лесков А. М. Предскифский период в степях Северного Причерноморья. — МИА, 1971, 177, с. 86; Тереножкин

А. И. Киммерийцы. Киев, 1976, с. 62, рис. 31, 5, с. 166. ↩ - Соответственно: Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки…, табл.- вклейка между с. 300 и 301, рис. 15; раскопки Б. И. Вайнберг, 1974 г. ↩

- Например, Каменномостский могильник (Гриневич К. Э. Новые материалы по археологии Кабарды. — МИА, 1951, 23, рис. 7—9), погребение под Нальчиком, Верхняя Рутха (Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960, табл. V, 9; XXXVIII, 7, 2), могильники Сержень-Юрт и Зандакский (Козенкова В. И. Кобанская культура. Восточный вариант. — САИ, 1977, вып. В2-5, табл. XIX, 2е; XXI, 16). ↩

- Аккермень, Золотая Балка, Волошское, Суворово (Тереножкин А. И. Киммерийцы, рис. 2, 6, 7; 12, 9; 34, 4, с. 166). ↩

- См., например: Мерварт Л. А. Обрядовые уборы кашмирских брахманов. — Сборник МАЭ, Л., 1927, VI, с. 181—203; Сазонова М. В. Украшения узбеков Хорезма. — Там же, 1970, XXVI, с. 116—130; Морозова А. С. Туркменская одежда второй половины XIX—начала XX в. — ТИЭ, н. с., 1971, XCVII, с. 175, 196, 210, 213; Потапов Л. П. Одежда алтайцев. — Сборник МАЭ, Л., 1951, XIII, с. 35, 44; Дьяконова В. П. Материалы по одежде тувинцев. — ТТКАЭЭ, 1960,1, с. 252, 255, 263; Потапов Л. П. Материалы по этнографии тувинцев района Монгун-тайги и Кара-Холя. — Там же, с. 203— 206; Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов. М., 1951, с. 84; Она же. Народная одежда мордвы. М., 1973, с. 51, 85, 93, 111, 119, 123, 130, 139—169; Рыбаков Б. А. Древности Чернигова. — МИА, 1949, Id, с. 20, 21. ↩

- Мерварт Л. А. Обрядовые уборы…, с. 172, 202, 204—206; Морозова А. С. Туркменская одежда…, с. 196, 210, 213; Сазонова М. В. Украшения узбеков. .., с. 118; Белицер В. Н. Народная одежда мордвы, с. 69, 156, 168 и др. ↩

- Попов А. А. Нганасаны. М.; Л., 1948, с. 116, рис. 63, табл. 33—35; Белицер В. Н. Народная одежда мордвы, с. 51, 156. ↩

- Сводки по этому вопросу см.: Литвинский Б. А. Зеркало в верованиях древних ферганцев. — СЭ, 1964, № 3, с. 102, 103; Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М., 1977, с. 95—98; см. также: Мерварт Л. А. Обрядовые уборы…, с. 189, 190, табл. III, 11. ↩

- Например, у хорезмских узбеков (Кисляков Н. А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Л., 1969, с. 145). ↩

- Рыбаков Б. А. Древности Чернигова, с. 20. ↩

См., например: Дьяконова В. П. Материалы по одежде тувинцев, с. 252; Она же. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л., 1975, с. 38, 130. ↩