К содержанию журнала «Советская археология» (1971, №4)

В 1968 г. в музей археологии и этнографии Сибири Томского университета поступило бронзовое изображение головы человека, найденное на поселении Лисий Мыс. Поселение находится на берегу р. Варен-Игай (левый приток р. Васюгана), в 3 км от пос. Средний Васюган. Памятник не раскапывался, подъемный материал собран во время разведки. Предварительную датировку поселения удается установить по керамике. Последняя украшена мелкой многорядной «уточкой», пильчатой гребенкой. Подобный орнамент был широко распространен в Среднем Обь-Иртышье в середине I тысячелетия н. э. (могильник Релка, поселение Малгет, городища Большой Лог, Сперановское и др.).

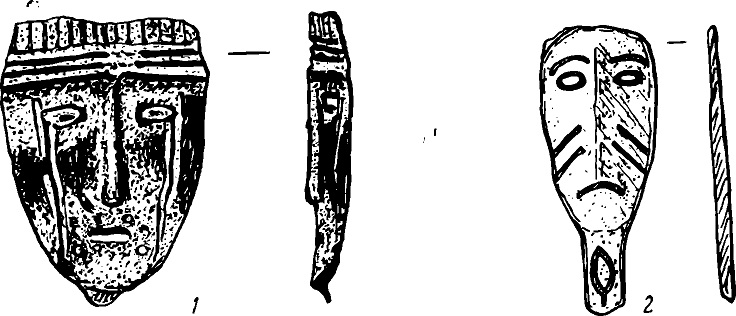

Рис. 1. Бронзовые личины из Среднего Приобья. 1 — поселение Лисий Мыс; 2 — Релкинский могильник

Бляха с личиной имеет форму усеченного овала (рис. 1,1). Прямой нос и щеки переданы рельефно, глаза и рот овальными углублениями. Над верхней губой расположено шесть мелких ямок; вдоль обеих щек проведены по две полосы. Вокруг лба — три горизонтальных углубленных линии, над ними — вертикальные рубчики. Шея передана коротким выступом. На оборотной стороне бляхи есть петля. Применена техника плоского литья с объемной передачей некоторых деталей. По стилю изображение типично западносибирское.

Ближайшими аналогиями васюганской находке являются известные в литературе ишимская и елыкаевская личины 1. В одну группу с этими изделиями можно объединить и ряд антропоморфных изображений, найденных в могильнике Релка на Оби близ пос. Молчаново (VI—VIII вв. н. а.) 2. Одно из них (рис. 1, 2) обнаружено в насыпи кургана и связать его с каким-либо погребением не удается. Это плоская личина в виде усеченного вверху овала. Брови дугообразны, глаза овальные, переданные углубленными линиями, а длинный прямой нос — рельефным выступом. Рот в виде изогнутой линии (уголки губ как бы опущены вниз). На щеках прочерчено по две полосы, а на длинной шее изображена «линия жизни». Наружная поверхность заглажена. В отличие от васюганской личины на релкинской нет головного убора, значительно длиннее шея и почти полностью отсутствует объемность в технике.

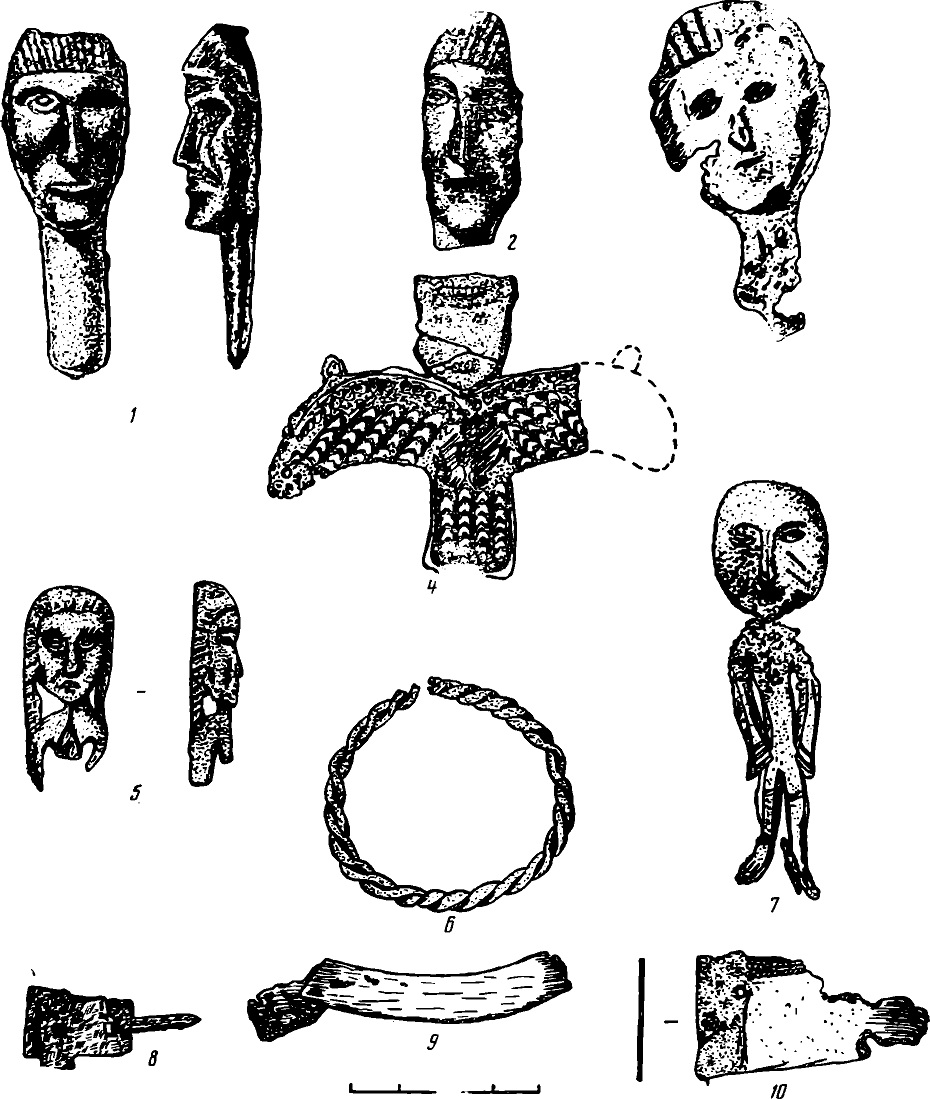

Несколько похожих антропоморфных изображений найдено в могиле 10 кургана № 6 того же могильника. Здесь, вместе с бронзовым проволочным витым браслетом, обломками серповидной гривны, железной пряжкой и остатками обоймы сабельных ножен, лежало шесть бронзовых литых изображений, пять из них антропоморфные.

Рис. 2. Погребальный комплекс кургана № 6 Релкинского могильника

1. Плоское изображение филина с раскрытыми крыльями, с характерной головой и ушами. Оперение дано чередованием полулунных выпуклостей и ямок, которые живо имитируют окраску филина. На груди изображена личина, заключенная между лапами (рис. 2, 4). Вещь сильно пострадала от огня.

Изображения птиц с личиной на груди известны в Западной Сибири и на Урале для культур: гляденовской в Приуралье 3, усть-полуйской на нижней Оби, кулайской в Среднем Приобье 4. Этот сюжет сохраняется на протяжении всего I тысячелетия н. э. Столь долгое бытование таких изображений В.Н. Чернецов объясняет тем, что искусство и культура этих районов «развивается почти без какого-либо постороннего воздействия» 5.

2. Остатки фигурки человека, выполненной техникой объемного литья. Голова, по сравнению с туловищем, непропорционально велика. Глаза большие, с косым разрезом, нос слегка приплюснут, губы сжаты. Волосы, видимо, заплетены в косы. Большая часть туловища обломана и утрачена. •Сохранились частично руки и грудь, на которой нанесена линия жизни (рис. 2, 5).

3. Фигурка человека с непропорционально большой головой. На лице сохранились овальные глаза, нос передан рельефно, на щеках по две полосы. Туловище выполнено в технике ажурного литья, распространенного b Сибири в эпоху раннего железа, с характерной небрежностью отливки и отделки (рис. 2,7).

4. Три бронзовых головки, выполненные техникой объемного литья. Хорошо сохранилась одна из них (рис. 2, 1). Все детали на ней переданы четко, рельефно, что придает изделию скульптурный вид. Лицо узкое, тонкий прямой нос, открытые глаза, тонкие, плотно сжатые губы, волевой подбородок. Выражение лица строгое, почти суровое. На голове рубчатый убор, На длинной шее выгравирована «линия жизни». Все детали переданы реалистично, художественно совершенно. Благодаря скульптурности, здесь ярче, чем на плоских изображениях, проявилось статичное, застывшее выражение лица, столь характерное для личин I тысячелетия н. э.

Две других головки, отлитые в той же форме, сохранились плохо — покоробились и оплавились в результате действия сильного огня (рис. 2. 2,3).

Если не принимать во внимание объемную технику литья релкинских головок, манера передачи деталей лица у них во многом сходна с васюганской личиной. Это чрезвычайно важно не только для подтверждения времени существования подобных предметов, но и для выяснения их назначения.

Серьезные попытки расшифровки бронзовых антропоморфных изображений, правда, восточносибирских, были сделаны в свое время А. П. Окладниковым, который считал их «изображением шаманов» 6. Большое место изучению антропоморфного литья Западной Сибири уделили в своих работах В. Н. Чернецов и В. И. Мошинская. Ими была высказана мысль о том, что это были маски для кукол, изображавших духов умерших сородичей 7. По свидетельству этнографов, у народов Сибири существовал обычай изготовлять вместилище души умершего. Причем изображение делалось после смерти любого члена семьи, а не только его главы 8. Способы их изготовления довольно разнообразны. Чаще всего делали деревянную или тряпочную куклу, иногда на лицо ей надевали маску: металлическую, из бересты или меха. Назначение кукол у всех народов одно — уберечь от зла семью умершего.

Способы хранения изображений покойного различны: в специальных домах (ханты, селькупы) 9, коробках и туесах (ненцы, кеты) 10. По прошествии определенного времени изображение хоронили, как правило, на кладбище в могиле умершего или рядом, если оно было одно. Но В. Н. Чернецов, специально изучавший анимистические представления западносибирских народов, указывает еще на одну важную деталь, которая имеет непосредственное отношение к нашим материалам. Были случаи, когда изображения умерших передавались из поколения в поколение, обычно по женской линии. После смерти последней представительницы семьи накопившиеся изображения хоронились вместе с ней.

Известны случаи сожжения изображений 11. В этой связи погребение, изображений из могильника Релка приобретает значительный интерес. Сейчас уже можно говорить о несомненном сходстве отдельных элементов обряда. Во всяком случае, мысль о связи релкинских и типологически сходной с ними васюганской головок с изображением умерших заслуживает внимания. Этому не противоречит наличие в описанной могиле птицеобразного изображения. У угров и селькупов было распространено наделение птичьими чертами многих душ человека (наряду с духами других категорий). У хантов души «урт», «улем» принимают вид глухарки или другой какой-либо птицы, чаще кукушки 12. У селькупов душа «ил» представлялась в виде птицы с человеческим лицом или человека с крыльями 13.

Notes:

- А. П. Окладников. Шаманские изображения из Восточной Сибири. СА, X, 1948, рис. 12, 13; В. А. Могильников. Елыкаевская коллекция Томского университета. СА, 1968, 1, рис. 3. ↩

- Погребальный обряд могильника описан в статье: Л. А. Павленок-Чиндина. О погребальном обряде Молчановского могильника (VI—VIII вв.), Тр. ТГУ, 190, сер. истор., Томск, 1967. ↩

- А. А. Спицин. Шаманские изображения. ЗРАО. VТТТ. 1. 1906. ↩

- В. Н. Чернецов. Бронза усть-полуйского времени. МИА, 35, 1953. ↩

- Там же, стр. 110. ↩

- А. П. Окладников. Ук. соч.. стр. 219. ↩

- В. Н. Чернецов. Представление о душе у обских угров. ТИЭ, LI М., 1959; В. И. Мошинская. О некоторых каменных скульптурах Прииртышья. КСИИМК, 43, 1952. ↩

- В. Н. Чернецов. Ук. соч.. стр. 148; С. В. Иванов. Скульптура народов севера Сибири XIV — первой половины XX в., Л., 1970. стр. 36, 37. ↩

- В. Н. Чернецов. Ук. соч., стр. 151. Г. И. Пелих. К истории селькупского шаманства. Тр. ТГУ, 167. Сер. истор., Томск, 1964, стр. 157. ↩

- Л. В. Хомич. Ненцы. М,— Л., 1966, стр. 208; Е. А. Алексеенко. Кеты. М., 1969, стр. 180. ↩

- В. Н. Ч е р н е ц о в. Ук. соч.. стр. 151. ↩

- Там же, стр. 126. 130. ↩

- Е. Д. Прокофьева. Представление селькупского шамана о мире (по рисункам и акварелям). СМАЭ, XX, 1961, стр. 57. ↩