К содержанию журнала «Советская археология» (1958, №1)

Подписные шиферные пряслица пользуются особым вниманием со стороны археологов. В своей совокупности они составили бы совсем крохотную коллекцию, своеобразным достоинством которой было бы весьма солидное приложение в виде значительной библиографии такого собрания.

Интерес к подписным пряслицам понятен и оправдан. Сообщая важные палеографические данные, пряслица с надписями сами по себе являются несомненным свидетельством распространенности грамотности среди русских женщин в домонгольское время.

Рис. 1. Пряслице из Гродно

Надписи пряслиц в ряде случаев отличаются некоторым палеографическим своеобразием, которое вызвано

небрежностью письма и техническими условиями его исполнения. Процарапанные на шифере, они ближе всего к

граффити архитектурных памятников и текстам на бересте. Палеографическое своеобразие этих надписей несколько осложняет их чтение, приводит к возникновению вариантов их истолкования или же к отказу от прочтения

спорных мест. Одному из таких спорных мест и посвящена настоящая заметка.

При раскопках в г. Гродно на территории Старого Замка в 1937—1938 гг. Зд. Дурчевским было найдено шиферное пряслице с пространной надписью, расположенной в две строки по окружности предмета (рис. 1) 1.

Начало надписи в нижней строке читается вполне отчетливо и не вызывает каких-либо сомнений: «Ги (под титлом.— В. Я.) помози рабе…». Продолжение надписи в верхней строке начинается бесспорным словом «своей» (рис. 2). Заключительная часть надписи сохранилась менее отчетливо

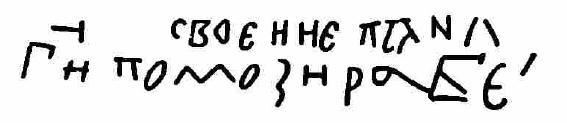

Рис. 2. Надпись на пряслице из Гродно

и истолковывалась различно. Зд. Дурчевский читал здесь: «и не дай» 2. Н. Н. Воронин, первым издавший прорись надписи, ограничился цитированием этого чтения 3. Б. А. Рыбаков и вслед за ним М. П. Сотникова придерживаются противоположного чтения: «и дай» 4. Л. В. Алексеев, подробно исследовавший надпись, отметил некоторую сомнительность чтения Зд. Дурчевского, вставившего лишнюю букву после слова «своей», однако в своем чтении эту букву не устранил, полностью присоединившись к Зд. Дурчевскому. Целиком надпись, по мнению Л. В. Алексеева, читается следующим образом: «Ги (под титлом), помози рабе своей и недаи(.)» 5. Истолковывая эту надпись, Л. В. Алексеев ссылается на граффити киевской Софии с текстом: «…и не дай ему погибнуть в день судный». «Не приходится сомневаться,— пишет Л. В. Алексеев,— что надпись гродненского пряслица должна была воспроизводить именно эту чрезвычайно редкую формулу, но не была дописана из-за нехватки места» 6.

Однако в предложенном чтении все же приходится сомневаться, прежде всего, в силу известной наивности объяснения. Вряд ли кому-нибудь могло прийти в голову поместить на пряслице заведомо несоразмерную надпись. Не поместившаяся ее часть по числу знаков равна процарапанной, и для нее потребовалось бы еще одно такое же пряслице. Вторым противоречащим обстоятельством является безличность формулы, которая никак не вяжется с общим характером надписи, призывающей благословение на владелицу пряслица. Наконец, и с чисто формальной точки зрения чтение не является безупречным. Для него потребовалось ввести отсутствующую в надписи букву, тогда как последняя буква вообще осталась неистолкованной. Все это заставляет думать, что в действительности спорное место надписи содержит имя, а сама формула является обычной благопожелательной.

Рассмотрим это место подробно. Буква, следующая за местоимением «своей», не может быть прочтена как «Н». Это бесспорная буква «И», которую автор надписи пишет с горизонтальной перекладиной во всех не вызывающих сомнения случаях (в словах: «ги», «помози», «своей»). Следующая буква — бесспорное «Е». Далее Л. В. Алексеев, так же как и все другие исследователи надписи, читает «Д», с чем, однако, согласиться трудно, поскольку буква вовсе не имеет горизонтального основания. Л. В. Алексеев усматривал под ней две косые черточки, которые при желании можно было бы признать за обычные у «Д» крылья основания 7. Но в результате получается хотя и похожая своими очертаниями на «Д», но совершенно фантастическая буква, которой невозможно подыскать палеографических аналогий. Все эти противоречия отпадут, если мы признаем рассматриваемую букву за «Л». Следующую букву мы пока пропускаем, так как из-за неясности ее написания она может быть истолкована только по смыслу всей надписи. Предпоследняя же буква этой надписи, которую все исследователи читали как «И», в действительности должна быть прочитана как «Н». Как уже отмечено выше, автор надписи изображает «И» с горизонтальной перекладиной; здесь же изображена латинская буква «N».

На этом этапе прочтения конец надписи выглядит так: «ИЕЛ. Н.». Если это действительно имя, то оно может читаться только как «Иелене» (Елене). В самом деле, обе еще не прочтенные буквы имеют одинаковые начертания, ближе всего напоминающие букву «А». Так ее и читали обычно. Однако «А» — не единственный вариант прочтения спорной буквы.

Очень близкие начертания имеет в это время и «Ъ» в той форме, которая наиболее свойственна процарапанным надписям 8.

В результате надпись гродненского пряслица в полном виде может быть восстановлена так:

«Г(оспод)« (под титлом.— В. Я-), помози рабе своей Иелене».

К содержанию журнала «Советская археология» (1958, №1)

Notes:

- Zd. Durczewski. Stary Zatnek w Grodnie w swiete wykopalisk, dokonanych w latach 1937—1938. Nieman, 1939, № 1, стр. 14; H. H. Воронин. Древнее Гродно. МИА, № 41, 1954, стр. 67, рис. 30. ↩

- Zd. Durczewski. Ук. соч., стр. 14. ↩

- Н. Н. Воронин. Раскопки в Гродно. КСИИМК, вып. XXVII, 1949, стр. 142; его же. Древнее Гродно, стр. 64, сл. ↩

- Б. А. Рыбаков. Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 201; А. С. Орлов. Библиография русских надписей XI—XV вв. М., 1952. Дополнения, стр. 228. ↩

- Л. В. Алексеев. Три пряслица с надписями из Белоруссии. КСИИМК, вып. 57, 1955, стр. 131. ↩

- Там же. ↩

- Там же, стр. 130, рис. 49, 2. ↩

- Ср. палеографию берестяных грамот XI—XII вв. Л. В. Черепнин. Русская палеография. М., 1956, стр. 164. ↩