К содержанию 96-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

1Древнерусский город Туров впервые упоминается в летописи под 980 г., где говорится, что Рогволод пришел из-за моря и утвердился в Полоцке, а Тур — в Турове; от него пошли туровцы. Дальнейшие летописные упоминания свидетельствуют о том, что Туров был крупным княжеским центром, из-за которого неоднократно происходили столкновения между русскими князьями 2.

Туровское городище расположено на холме вблизи р. Припяти, при слиянии ее рукава — Струмени и притока — Язды, ныне пересохшей. Валы городища не сохранились; поверхность сильно изрыта. Древним рвом городище делится на две части, меньшая (около 7500 кв. м), северо-западная, предположительно считается более древней 3; площадь большей части — около 15 ООО кв. м.

В 1927 г. белорусские археологи А. 3. Коваленя и С. С. Шутов произвели разведочные раскопки в Турове, вскрыли культурный слой на глубину 2,5 м, но не достигли материка. Находки свидетельствовали о наличии здесь древнерусского слоя 4.

В 1961 г. в центре северо-западной части городища был заложен раскоп 12 X 20 м. Толщина культурных напластований достигала здесь 2,5 м. Стратиграфически выделяются четыре слоя. Первый (непосредственно под дерном, толщина 0,5—1 м) — сыпучий светло-серый грунт, сильно изрытый современными ямами. Второй, не везде резко отделяющийся от верхнего, характеризуется более темным цветом и комковатой структурой. Этот слой находится на глубине 0,9—1,4 м. Третий слой — плотный гумированный грунт, содержащий прослойки навоза, угля, черной земли, залегает на глубине 1,4—1,8 м. К нижнему, четвертому слою отнесены предматериковая прослойка и расположенный над ней светло-серый грунт с включениями угольков.

Датировка горизонтов культурного слоя приблизительно может быть произведена на основе массовых находок — керамики (местной и привозной — амфор), стеклянных браслетов, шиферных пряслиц — и по отдельным датирующим вещам.

[adsense]

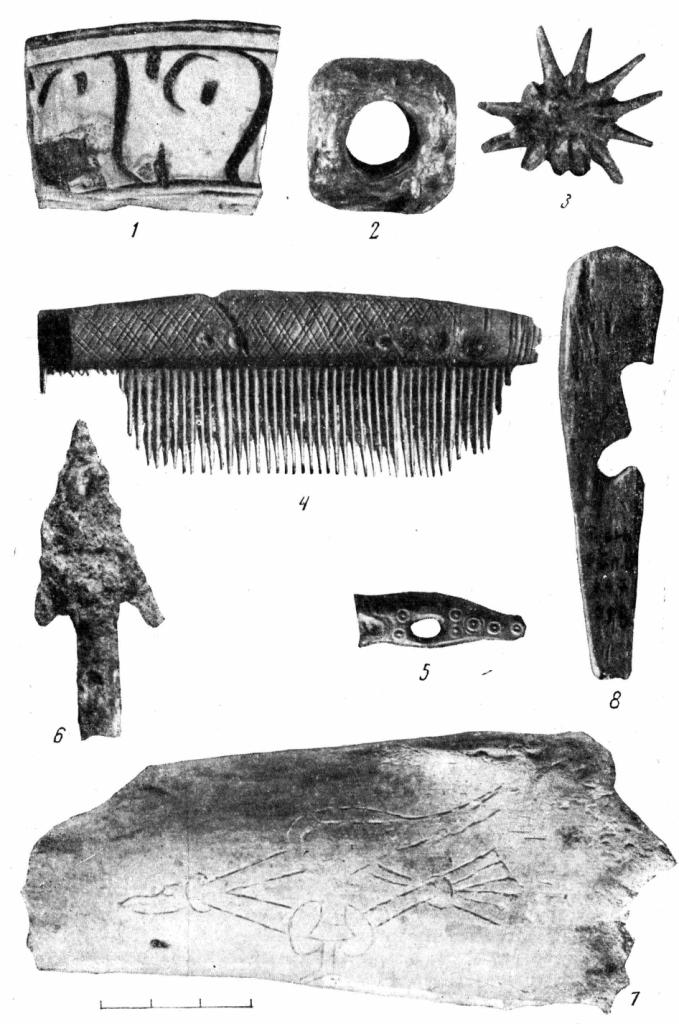

Нижний, четвертый слой содержит небольшое количество обломков глиняных сосудов, которые можно датировать концом X—XII в. Особенно много обломков рифленых амфор, временем наибольшего распространения которых принято считать XII в. 5 На одном из обломков процарапана буква N. Стеклянные браслеты (39 экз.) сосредоточены в основном в 10 пласте, так же как и пряслица (17 экз.), многие из которых помечены крестиками. В этом горизонте встречено наибольшее количество стеклянных бус (25 экз.), почти все они датируются X—XI и XII вв. (например, крупная черная глазчатая бусина; желтые, синие, полосатые, лимоновидные; красная зонная; сердоликовая шарообразная и другие). Здесь найдены три наборных односторонних гребня (один целый и два обломка, рис. 11—4), скрепленных бронзовыми гвоздиками. Из трех стеклянных перстней в этом слое оказались два — зеленый и синий, плосковыпуклые; в Новгороде они датируются концом XI — началом XII в. 6 Раннюю дату дает бронзовый грушевидный бубенчик с крестообразной прорезью; встречен ложновитой бронзовый браслет с сужающимися концами, какие известны с середины XI в. 7

В материке оказалось огромное количество ям, большая часть которых была вырыта с уровня самых нижних слоев; в них найдено большинство днищ глиняных сосудов с гончарными клеймами. Расчищена яма правильной прямоугольной формы (2,2 X 1,6 м, глубина в материке 0,55 м). По углам были столбики, между которыми прослеживались следы досок. Это сооружение по своим малым размерам не могло служить жилищем; вероятно это подпол наземного жилища. В этом же слое выявлены две линии частокола, образующие прямой угол; частокол был врыт в материк на глубину 0,15 м.

Третий слой отличает большое количество перекопов (много звериных нор) и вследствие этого большая хронологическая пестрота находок. Керамика относится к XIII в.; состав других находок в целом подтверждает эту датировку. Стеклянных браслетов (176 экз.) в этом слое наибольшее количество, что характерно для первой половины XIII в.; амфорных стенок меньше, чем в более древних напластованиях (77 экз.). Здесь сосредоточена половина всех найденных шиферных пряслиц (40 экз.). Из девяти бус пять датируются XII—XIII вв., остальные более ранним временем. Интересна свинцовая булава с остатками деревянной рукояти; такие булавы известны, например, в Москве, в Колодяжном, в Райках и датируются XIII в. 8 Найдена бронзовая иконка со стершимся изображением; подобная датирована В. И. Ханенко XIII в. 9

В третьем слое сосредоточены все сохранившиеся деревянные сооружения: шесть срубов, из которых три попали целиком в границы раскопа. Все они очень плохой сохранности; ориентированы углами по странам света. Рублены «в обло». Площадь их в среднем 16—20 кв. м. В двух из них прослежен дощатый пол; внутри одного из срубов у стены была площадка размером 0,8 X 0,8 м, выложенная двумя слоями кирпичей (27 X 18 X 4,5 см), целых и в обломках (остатки печей отмечены еще в одном срубе); между слоями вымостки залит раствор. Это, вероятно, был под печи. Из таких же кирпичей сложено основание крыльца с внешней стороны юго-восточной стены этого сруба. Под некоторыми срубами подпольные ямы, уходящие в материк.

Рис. 11. Вещи из раскопок в Турове. 1 — обломок среднеазиатской поливной тарелки; 2 — свинцовая булава; 3 — бронзовое колесико от шпоры; 4 — костяной гребень; 5 — костяная голова дракона; 6 — железная стрела; 7 — обломок кости с изображением сказочной птицы; 8 — костяная деталь сложного лука

Второй слой довольно сильно нарушен. Большинство найденных в нем фрагментов керамики относится к XIII — началу XVI в., однако попадаются и более ранние. Почти все вещи, найденные в этом слое, сосредоточены в нижней части его. Здесь найдено всего 7 обломков амфор, 26 стеклянных браслетов, 5 бусин; обломок перстня голубого непрозрачного стекла; такие перстни известны как европейский импорт и датируются XIV—XV вв. 10 Интересно колесико от шпоры XIV—XV вв. (рис. 11—3) 11. Строительные остатки не прослежены, что может быть обусловлено неблагоприятными почвенными условиями.

Для туровского культурного слоя характерна очень плохая сохранность находок. Все изделия из железа и цветных металлов покрылись толстой коркой коррозии. Состав почвы оказался неблагоприятным и для части органических остатков: среди находок отсутствуют деревянные поделки, изделия из кожи.

Перечисленными вещами далеко не исчерпывается весь материал. Находки в Турове дают яркую картину быта, ремесленного производства и торговых связей древнерусского города. Изделия из кости, большей частью щедро орнаментированные, представлены упомянутыми гребнями, деталями сложного лука (рис. 11—8), рукоятями ножей и т. д. Очень интересны обломок кости с процарапанным стилизованным изображением птицы (рис. 11—7) и костяная голова дракона (рис. 11—5) со сквозным отверстием, покрытая циркульным орнаментом. Похожий предмет, но изготовленный из серебра, опубликован Н. П. Кондаковым 12. В Турове, несомненно, существовало косторезное ремесло, так как найдено много опиленных рогов лося и костяных заготовок. Из металлических изделий можно отметить бронзовую иконку, обломок креста энколпиона, многочисленные пряжки из цветных металлов, а также железные гвозди, ножи, ключи и т. д. В нижних пластах встретилось много обломков янтаря и заготовки янтарных бусин и перстня.

Особенно многочисленны находки стеклянных изделий — бус, обломков браслетов, сосудов, оконных стекол. Оконные стекла типичного для древнерусских городов облика — круглые, плоские с двойным ободком по краю, цвет желтый, синий, зеленый. Оконные стекла встречены в третьем и четвертом слоях. Спектральный анализ показал, что стекло это русское 13. Посуда из желтого прозрачного стекла по составу и по форме также может быть отнесена к русским изделиям. Многие сходные сосуды найдены в стеклодельных мастерских Киева. Специально нужно, отметить богато орнаментированные бесцветные и синие стекла, расписанные золотой и другими красками. По стилистическим особенностям и химическому составу они мо¬гут быть определены как импорт—византийский и частично сирийский.

В нижнем слое найдены два фрагмента среднеазиатской поливной посуды, один из которых может быть датирован XI—XII вв. (рис. 11—1).

В культурном слое была целая серия находок, свидетельствующих о наличии неподалеку каменного здания. Встречено много кирпича-плинфы, размером 16 X 26 X 3,5 см, 20 X 26 X 4,5(5) см, датируемого второй половиной XII — началом XIII в. Найдены также куски кровельного листового свинца и единичные обломки желтых и зеленых поливных плиток. На отделенной рвом юго-восточной части городища по указаниям местных жителей нами совместно с П. А. Раппопортом было исследовано место залегания кирпичной кладки. Здесь обнаружен внутренний угол здания, сложенного из кирпича указанных размеров.

К содержанию 96-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Работы производились отрядом Института археологии АН СССР на средства Туровского краеведческого музея. ↩

- ПСРЛ, т. И, стр. 249, 259, 268 др. ↩

- М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. М., 1956, стр. 305. ↩

- А. 3. Каваленя, С. С. Шутау. Матарьялы з дагісторні Тураушчыны. Запіски адзелу гуманітарних навук. Працы археолёпчнай камісіі, т. II. Менск, 1930* стр. 373. ↩

- А. Л. Якобсон. К истории русско-корсунских связей (XI—XIII вв.). Византийский временник, т. XIV, 1958, стр. 123. ↩

- Ю. Л. Щапова. Стеклоделие древнего Новгорода. МИА, № 117, 1962. ↩

- М. В. Седова. Ювелирные изделия древнего Новгорода. МИА, № 65, 1959, стр. 237, 249. ↩

- А. Ф. Медведев. Оружие Новгорода Великого. МИА, № 65, 1959, стр. 137, прим. 35 и 36. ↩

- 9 В. И. Ханенко. Древности русские. Кресты и образки. Киев, 1900, табл. IX. ↩

- Ю. Л. Щапова. Указ. соч. ↩

- А. Ф. Медведев. Указ. соч., стр. 191, рис. 21, 5. ↩

- Н. П. Кондаков. Русские клады. СПб., 1896, рис. XIII, 13. ↩

- Анализы оконных стекол и посуды произведены в лаборатории спектрального анализа при кафедре археологии МГУ Ю. Л. Щаповой и А. Н. Репиным, за что приношу им глубокую благодарность. ↩