К содержанию 9-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Необходимость привлечения археологических материалов, использования вещественных памятников как источников для изучения древнейшей истории Сибири осознавалась с самого начала исторической наукой. Уже Миллер — подлинный основатель истории Сибири как науки — пытался установить связь между древними памятниками Сибири и определенными этническими образованиями. С другой стороны, он же хотел установить связи между современным и древним населением этой обширной страны. Но недостаток материала и зачаточное состояние археологической науки не позволили ему достичь поставленной цели.

[adsense]

Немногим дальше Миллера ушла сибирская археология и позже.

Естественно, поэтому, что в XIX и начале XX вв. больше всего для истории древнейших этнических взаимоотношений в Сибири дали этнография и лингвистика. Именно этнографам и лингвистам принадлежат самые широкие и глубокие по охвату гипотезы, смелые попытки проникнуть в историю сложения современных этнических образований в Сибири. Такова, напр., блестящая теория Кастрена, прочно установившего родство финских, самоедских и тюркских языков и считавшего их общей родиной Саяно-Алтайское нагорье. Основой для построения Кастрена служил лингвистический материал, подсобное значение имел для него даже и собственно этнографический материал.

За Кастреном следует Шренк. Ему принадлежит гипотеза, согласно которой окраинные племена Северной Азии и все племена, по языку и культуре изолированные среди прочих, выделяются в особую палео¬азиатскую этническую группу. Прежде, полагал Шренк, палеоазиаты занимали несравненно более обширные пространства, но под напором поздних пришельцев они отступили и сохранились лишь по краям материка. „Это — лишь остатки некогда более многочисленных, распространенных и разветвленных племен, так сказать, выходы пластов более древней этнографической формации, над которой, вследствие неоднократно повторявшихся наплывов, отложились новые формации».

Для обоснования обеих грандиозных по масштабу теорий, урало-алтайской и палеоазиатской, не хватало, однако, таких фактов, которые безукоризненно точно установили бы связь явлений в пространстве и их археологическую последовательность и служили бы бесспорными вехами действительной истории. Такими фактами должны были быть (при полном отсутствии или крайней отрывочности и скудости письменных источников) археологические вещественные материалы.

Конечно, не только Миллер, но и Кастрен и Шренк, как позднее и Штернберг, понимали значение археологических источников и стремились использовать их, однако в их распоряжении все еще не было археологического материала в таком объеме, который соответствовал бы поставленным целям.

В течение ряда десятилетий происходило последовательное накопление археологического материала. Особенно существенные сдвиги в развитии археологической науки произошли после Великой Октябрьской социалистической революции, когда изменились содержание археологической работы и ее методы; неизмеримо расширились масштабы исследовательских работ, а перед исследователями встали совершенно новые задачи и цели.

Прежде всего это относится к использованию археологических данных как основного источника для восстановления древнейших этапов истории Сибири и Советского Дальнего Востока, для понимания отдаленнейшего прошлого населявших эти территории и населяющих их теперь этнических групп.

Положение и роль археологической науки в данной области действительно уже в настоящее время коренным образом изменились со времен Кастрена и Шренка.

Чтобы убедиться в этом, достаточно кратко ознакомиться с результатами исследований в той части, где всего меньше и всего труднее было ожидать увязки мертвых археологических фактов с конкретными этническими образованиями, с историей живых, ныне активно действующих племен и народностей.

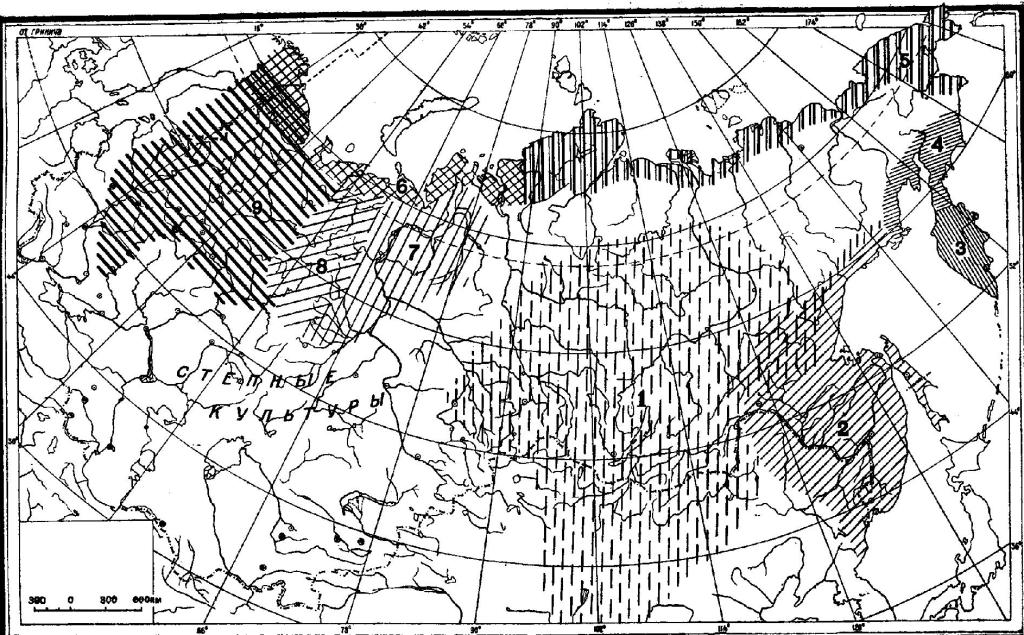

Долгое время не было ясного представления о характере памятников сибирского неолита и их возрасте. Существовало, например, ошибочное представление об единообразии сибирского неолита, о его тождестве с неолитом лесной полосы Европейской части СССР, даже о его абсолютной молодости и „этнографическом характере». Сейчас прочно установлено, что „сибирский неолит» вовсе не однообразен и совсем не так уж молод. Исключительно важно с точки зрения этногенеза то, что сейчас прослежено наличие больших территориальных групп памятников и соответствующих им локальных культур. Это: а) центральная для Сибири, байкальская культура, распространенная в тайге, где источником существования были охота и отчасти рыболовство; б) противоположная ей — амурская и две камчатских культуры, где основным занятием было рыболовство; в) обская, причем там прослежено совпадение с амурским неолитом (внешний быт — материальная культура на определенном этапе, рыболовство); наконец, г) особняком стоит арктическая культура, которую нельзя понять вне суровой арктической природы и своеобразного хозяйства морских зверобоев (рис. 1).

За отличиями памятников локальных культур неолитического времени несомненно стоят иные, более глубокие особенности их носителей, т. е. конкретных этнических образований прошлого. Каждая из отмеченных этнических групп неолитического времени, как показывает археологический материал, имела свою культурную жизнь, свой сложный исторический путь, разумеется еще больше усложнявшийся связями с соседями, с другими этническими образованиями.

Наиболее изучен теперь неолит Прибайкалья. Тут мы имеем последовательно сменяющие друг друга стадии: а) хиньская, б) исаковская, в) серовская, г) китойская, д) последняя — глазковская, с которой совпадает такой важный момент, как переход к металлу. Смена отмеченных стадий байкальского неолита охватывает время примерно с VI тысячелетия вплоть до X в. до н. э.

Рис. 1. Карта распространения неолитических культур Сибири и Дальнего Востока. 1 — байкальская неолитическая культура; 2 — амурская; 3 — южкокамчатская; 4 — северокамчатская; 5 — восточно-арктическая; 6 — западноарктнческая; 7 — обская (восточноуральская); 8 — камская; 9 — культура ямочно-гребенчатой керамики.

Замечательно при этом, что именно на глазковской стадии, в конце II тысячелетия до н. э., обнаруживаются такие факты, мимо которых не может пройти ни один исследователь, интересующийся историей этнических взаимоотношений в Северной и Восточной Азии.

Чтобы понять их значение, нужно вспомнить господствовавшие в недавнее время представления об этническом и расовом составе неолитического и энеолитического населения Сибири. По мнению автора первого общего курса истории Сибири, Огородникова, в конце ледникового периода северную часть Европы и Азии заняли народы „длинноголовой расы», обитавшие здесь до самого конца неолитического периода. „Между тем, в очень ранние времена во внутренней Азии образовалась короткоголовая раса, которая на протяжении ряда веков заселила обширные пространства этой части света и большую часть Европы. Короткоголовые принесли с собой на новые места начатки высшей культуры, которая основывалась на возделывании земли плугом и на скотоводстве; они знакомы были также с медью, бронзой и золотом и умели обрабатывать их. Главными средоточиями этой культуры в глубокой древности были Китай и Вавилония. Короткоголовые носители медно-бронзовой культуры направились затем двумя потоками за пределы своей родины. Один из этих потоков проник на юг Сибири, оттуда на Алтай и в Саяны. Короткоголовые пришельцы частью уничтожили, частью ассимилировали культурно-отсталых долихоцефалов каменного века. Каменному веку и охотничье-рыболовческой культуре длинноголовых людей был положен конец…»

Разделяя в принципе мнение о коренной, почти мгновенной смене населения и культуры вследствие прихода новой расы, другие утверждали, однако, что в Восточной Сибири, куда не проникли овладевшие степями Западной Сибири носители бронзовой культуры, такая катастрофа совершилась позднее, лишь в эпоху железа. Обоснованием этих взглядов был якобы установленный археологами „хиатус» между неолитом и железом, отсутствие памятников чистой бронзовой культуры в тайге и прямых потомков длинноголовых неолитических людей среди современных жителей Прибайкалья.

Но тем более неожиданными оказались результаты исследования костяков неолитического времени.

Изучение черепов из неолитических погребений Прибайкалья привело Г. Ф. Дебеца (вслед за Рогинским) уже в 1929—1930 гг. к неожиданному выводу, что один из выделенных им антропологических типов неолитического населения Прибайкалья, условно обозначенный литерой А, обладает и теперь „этногеографической реальностью в полной мере».

Он писал: „Тип, условно названный типом А, ближе всего стоит к черепам раннего железного периода Забайкалья и современным тунгусам Северного Байкала. Я называю этот тип байкальским, он в общем схож с уральским типом Бунака и с эскимосским. Правильнее, однако, выделить те и другие в особые типы палеосибирского варианта (расы). Такое наименование мне представляется наиболее удобным, принимая во внимание широкое распространение этого варианта (расы) среди совершенно различных лингвистических групп, разорванность ареала его распространения, имеющего вид островков, лежащих в стороне от путей позднейшей урало-алтайской колонизации. Возможно, что североамериканский (эскимосский) тип придется выделить в особый вариант (расу).

Представляется достаточно ясным, что весь палеосибирский вариант (раса) относится к числу монголоидных. Он обладает всеми диагностическими признаками монголоидного черепа, к числу которых относится высокое и широкое плоское. лицо, слабо выступающий нос с узкими носовыми костями и высокие орбиты».

В распоряжении Г. Ф. Дебеца тогда не было еще необходимого сравнительного материала по черепам эвенков и других племен Сибири. Он имел данные только о четырех тунгусских черепах с севера Байкала. В последующей работе Я. Я. Рогинского был вскоре опубликован единственный в своем роде антропологический материал, собранный в 1927 г. экспедицией Института антропологии I МГУ и Центрального музея народоведения на северном побережье Байкала, среди эвенков Киндигирского, Чильчагирского и Шемагирского родов. Материалы Рогинского целиком подтвердили правильность сближения типа А Прибайкальского неолита, с одной стороны, и современных эвенков и вогулов — с другой. Рогинский пришел далее к выводу, что „байкальская раса имеет большую древность, чем существующие ныне этнические и языковые подразделения Северной Азии, что она ниоткуда не приходила, но образовалась на обширном пространстве лесной Сибири».

В связи с результатами новейших антропологических исследований особое значение приобретают и некоторые археологические факты, находящие в них свое объяснение.

Счастливые находки последних лет на Лене (Хабсагаевский могильник), на Селенге (Фофаново) и в долине Ангары (падь Нохой, Ленковка и другие могильники) дают представление не только о составе украшений, бытовавших в энеолите, но и о характере одежды в целом, так как сотни перламутровых бус, кружки из нефрита, грушевидные бусы из клыков оленя и прочие украшения сохраняют в могиле свое первоначальное положение.

Судя по их расположению, самой характерной деталью одежды были передник или нагрудник, расшитый и унизанный кружочками из раковин или камня. В Фофановском могильнике такой передник, например, представлял сплошную широкую полосу из блестящих перламутровых бус, спускавшуюся от шеи до бедер. В пади Нохой и других могильниках нагрудник имел вид более узкой полосы, покрывавшей позвоночник погребенного и расширявшейся на тазовых костях.

Но такой нагрудник или передник — непременная принадлежность тунгусского костюма. Он всегда дополняет собой тунгусский „фрак» со свойственным последнему разрезом спереди.

[adsense]

Казаки в момент первого столкновения с эвенками на трех Тунгусках Восточной Сибири видели и брали в ясак именно такие „шубенки тунгусские». Путешественники XVIII в. оставили как описания, так и рисунки старинной тунгусской одежды — кафтана или „фрака» с нагрудником. „Поелику верхнее платье, которое впереди не совсем сходится, то привешивают они по большей части красиво выстроченный и корольками или раздувающимся крашенным волосом конским или козьим выложенной нагрудник, которой вверху в ладонь, а внизу в пядень, достает до половину лядвей и держится около шеи на веревочке», писал, например, Георги о тунгусском нагруднике, размеры которого и украшения („корольки») соответствуют древним энеолитическим нагрудникам с украшающими их бусами из перламутра.

Одежда энеолитических обитателей Прибайкалья имела следовательно тот же покрой, что и национальная одежда современных эвенков, столь резко отличающая их от степняков-бурят, от оленеводческих племен тундры и сидячих приморских жителей северо-восточной Сибири.

Головной убор энеолитического времени также нетрудно представить по расположению украшавших его бусинок и кружков из камня в погребениях. Он, обычно, имеет вид „диадемы», охватывающей лоб от виска до виска одной узкой сплошной полоской. В большинстве случаев нефритовые кружки и медные кольца оказываются у черепа, часто под ним; во многих случаях — в глазных впадинах, куда они явно сползали со лба и с темени. В пади Ленковке четыре круглых кружках из нефрита, симметрично расположенные на лбу, на затылке и по вискам, украшали головной убор, кроме того лоб был обрамлен „диадемой».

И этот головной убор вполне разъясняется этнографическими параллелями из быта эвенков. „Диадема» окаймляла помещающийся над глазами и лбом передний край обычной эвенковской меховой шапочки. В белых нефритовых кружках следует видеть не фантастическое кольцо для продевания косы, как думали раньше, а прототип серебряных бляшек, украшавших тунгусские шапочки еще в XVII в. и являвшихся собственными изделиями тунгусских мастеров, которые делали тогда эти кружки-бляшки из привозимого к ним китайского серебра. Как и современные эвенки, древние жители Прибайкалья украшали свою меховую обувь нашитыми на нее бусами, но не из бисера и не стеклянными, а из тех же перламутровых и каменных кружков.

Исключительно интересен костюм „шаманки» из погребения № 3 в Усть-Уде. На голове у нее была традиционная „диадема», обрамлявшая шапочку и нефритовое кольцо; на ее груди располагались каменные украшения обычного передника, а поверх последних лежали рядом два резных антропоморфных изображения из мамонтовой кости (такое же, но миниатюрное изображение обнаружено было около Братска при детском костяке).

Георги, кстати, писал о тунгусских нагрудниках, что тунгусы „благоговейно и суеверно носят на таковых нагрудниках, а летом просто на груди — жестяного идола во образе человека, зверя или птицы, и уповают на его покровительство, ожидают от него счастья в зверином промысле».

Приложенный к труду Георги рисунок тунгуса в полном охотничьем вооружении и в праздничном костюме дает представление о таких антропоморфных фигурках, носимых древними тунгусами на нагрудниках, и является почти точным воспроизведением костюма усть-удинской энеолитической „шаманки».

С ног до головы энеолитический житель тайги выглядел поэтому эвенком, а не папуасом, как того хотелось некоторым прежним исследователям.

Отмеченные элементы костюма: фрак с нагрудником, шапка и унты, характерные украшения — кольца и круги, нагрудные изображения — „хранители», имеют следовательно важное значение, как надежное средство для распознавания этнической принадлежности древних жителей Прибайкалья. Но, кроме того, совпадение прослеживается и дальше, хотя и в более общих для хозяйства и материальной культуры чертах, а также в религия, искусстве.

1) В хозяйстве это охота и отчасти рыболовство в тайге, как основное занятие.

2) В соответствующей этому хозяйственно-бытовому укладу материальной культуре: а) жилище: чум с очагом из камней, крытый дерном, шкурами или берестой; б) производственный инвентарь: лодки-берестянки, костяные рыболовные крючки характерной формы, костяные рыбы-приманки типа так наз. „каяда» и многое другое.

3) В социальном строе уже в глазковское время проявляются основные черты патриархально-родового общества эвенков, имущественное неравенство, рабы, межродовые войны.

4) В искусстве — прямолинейная геометрическая орнаментика, схематизация и условная трактовка объекта, „остроголовые боги». Это была уже подлинная материнская почва искусства лесных племен современной Сибири.

5) В религии уже в энеолите существовала сложная и развитая религия, в которой много общего с позднейшим шаманизмом, особенно эвенков. Судя по погребениям, в Усть-Уде и Аносове теперь появились шаманы с их характерным облачением.

Многое в неолитическом погребальном ритуале разъясняется верованиями эвенков (охра в могилах и предание о Хеладан, рисующее представления об охре как крови мертвых, восточная ориентировка неолитических костяков и поясняющие ее тексты обращений к духам — проводникам умерших, речная ориентировка в энеолите и представления о „реке мертвых» у эвенков, а также непонятное, на первый взгляд, для исследователей отражение в религии современных оленеводов-эвенков рыболовного быта, объясняющееся значением рыболовства в жизни их предков на энеолитической стадии).

Остается особый вопрос об отношении предков эвенков к другим племенам, в частности: а) к европеоидным племенам степей того времени; б) к лесным племенам современности, например вогулам, и к племенам Арктики — эскимосам; в) к манчжурам, туркам и монголам. Такую же самостоятельную проблему представляет вопрос о том, что происходило в промежутке между энеолитом и XVII—XIX вв. Но это завело бы нас сейчас слишком далеко. На данном же этапе достаточно констатировать факты, определенно ставящие современных эвенков в связь с их отдаленными предками. Важно и то, что эти факты требуют пересмотра изначально сложившихся и ставших традиционными взглядов о южном происхождении тунгусов.

В последнее время особенно настойчиво развивал в ряде своих работ эту идею Широкогоров, который приводил тунгусов не только из северо-восточной Кореи и Манчжурии, но и из Китая.

Основные его доказательства: 1) антропологическое „сходство» с тунгусским выделенного им северокитайского „типа Гамма»; 2) „южный» покрой одежды эвенков; 3) южный (простой, не рефлексирующий) лук. Концепция Широкогорова была, как известно, принята этнографами „культурно-исторической школы». Например, Копперс развивал эти положения тем, что вслед за Гикишем указывал, будто у тунгусов имеется южный „земледельческий» культ неба, индийский (?) культ змеи. Но, как уже отмечалось антропологами, приводимые Широкогоровым антропологические данные не могут быть приняты во внимание (налицо лишь искусственно выделенные типы). Культ неба и змей — явление всеобщее (археологические материалы мадленского времени со стоянок Мальта и Мезин). Также и простой лук есть явление всемирное, изначальное в истории лука.

Главное же, „южная» одежда, как действительно этнически-отличительная черта, на самом деле доказывает лишь автохтонность тунгусов в тайге, ибо „распашистое» и „легкое» платье облегчает движения лесного охотника. Идеальная их приспособленность к естественной среде и быту нашла свое отражение в том, что мы имеем не только платье с разрезом, но целый культурно-бытовой комплекс: лыжи, костюм с нагрудником, унты, оморочка и чум. Эти элементы неразрывно связаны вместе. С такой культурой, такими застали тунгусов русские в XVII в. Такими помнят своих предков с незапамятных времен и сами эвенки. Такими они были и три тысячи лет тому назад, в энеолите, на берегах Байкала, Лены, Ангары и Селенги.

Второй мощный центр этногенеза неолитической эпохи в Азиатской части СССР представлял район распространения Амурской неолитической культуры. По сравнению с Прибайкальем население этих областей издавна проходило особенный путь.

Для него были характерны: а) рыболовство, а не охота в качестве главного занятия; б) оседлость — поселки сидячих рыбаков, с большими землянками, а не легкими чумами, как у байкальских охотников; в) плоскодонная керамика, а не остродонная; г) принципиально иное искусство: неожиданно богатая криволинейная орнаментика, родственная орнаменту айну, маори, с одной стороны, и неолитических памятников Китая (культура Яныпао) и японских островов (Джомон-культура) — с другой, именно та „ленточная» орнаментика, для которой типичны сложные орнаментальные мотивы: „плетенка», спирали и меандры, а не прямолинейная геометрическая, как в байкальской культуре. И, как в Прибайкалье, достаточно обратиться к этнографии народов Амура, чтобы увидеть значительное соответствие и здесь древней культуры с современной.

Естественно, впрочем, поставить вопрос: каковы хронологические рамки, каков возраст амурского неолита? С этой стороны важно, что соседство могучего очага китайской культуры, оказывается, давало себя знать уже с очень отдаленных времен. У Хабаровска найдены погребения конца чжоусского времени. Это конец неолита на Амуре и, во всяком случае, уже не тот неолит, который существовал здесь в эпоху расцвета неолитической культуры. Последний, значит, падает по крайней мере на II—III тысячелетие до н. э. Совпадение с культурами типа Яныпас* (Китай) и Шакуотуна (юго-западная Манчжурия), прослеживающееся во многом для неолитических памятников на Амуре типа древнейшего поселения на о. Сучу, подтверждает такую датировку. Естественно, что дольше всего и полнее всего следы древнейшей культуры этого рода сохранились в наиболее отсталых районах Приамурья: у ульчей, гиляков (нивхов) и айну.

Так, на новой базе, привлекая совершенно новый материал и расширяя неожиданным образом территориальный охват, мы волей фактов возвращаемся к теме, поставленной Л. Я. Штернбергом в его замечательной работе об айнской проблеме.

В то время как в Байкальском районе развивалась действительно северная, сибирская, в собственном смысле этого слова, культура, на Амуре в неолите была несомненно южная культура, с тихоокеанскими связями и, быть может, происхождением. Она вдавалась клином вдоль одной из величайших рек нашей части света в глубь северо-восточной части Азии, как прямое продолжение культур островного мира, окаймляющего восточную и юго-восточную Азию.

Отсюда видно, какой существенный вклад в древнейшую историю Сибири и советского Дальнего Востока и историю этнических взаимоотношений на этих территориях дает археология. Этот вклад тем важнее, что аналогичная картина выясняется для северо-западной Сибири, с одной стороны, и северо-восточной Сибири — с другой (культуры эскимосов и чукчей, хантэ и маньси). На территории Западной Европы, несравненно лучше изученной, нельзя проследить такой прямой связи между древним и современным населением. Этого нельзя сделать даже и для степной полосы Сибири: вряд ли кто может сопоставить казахов, монголов и неолитические племена этих территорий.

В чем причина этого обстоятельства?

Прежде всего, очевидно, нужно считаться с огромными просторами Сибири, с разнообразием ее естественных условий и наличием ряда самостоятельных ландшафтных областей, широтных зон тайги, тундры, степей, особых геоморфологических районов (степной Минусинский край, горный Саянский пояс и т. д.). Это разнообразие географической среды предрасполагало местное население к самостоятельному и самобытному развитию, содействовало раннему возникновению особенных локальных культур; рыболовов, охотников, морских звероловов, степных кочевников.

Что касается тайги, то ее огромные пространства, безграничные леса и широкие реки, изолируя отдельные племена, консервировали их своеобразный быт и локальные черты, а также и антропологические типы.

Еще важнее общая отсталость культуры и суровая природа, в условиях которой жили все эти „гиперборейцы», определявшие медленные темпы развития. Сказывалось и то, что связи с соседями были ограниченные. Передовые центры тогдашнего мира были слишком далеки, исключение представлял только Китай, да и тот был замкнут долгое время в своих границах, (не случайно, кстати, что именно в Китае прослеживается такая же четкая связь неолита Яньшао с культурой и населением современного Китая).

В связи со сказанным надо особо отметить, что резким и вполне закономерным исключением для неолита и энеолита Сибири является степная афанасьевская культура.

Мы не видим сейчас в Сибири прямых потомков „афанасьевцев», не наблюдаем и каких-либо пережитков их культуры. А между тем это была широко распространенная, яркая и оригинальная культура.

Чтобы понять и объяснить этот факт, нужно учесть два обстоятельства:

1) Афанасьевская культура чужда тому, из чего ее иногда прямолинейно выводят: типичному, т. е. известному нам сейчас наиболее полно лесному сибирскому неолиту. Особенно характерна с этой стороны афанасьевская керамика, отличная от лесной байкальской. Да и сколько-нибудь многочисленных памятников неолита по сути до сих пор в области ее распространения не обнаружено.

2) Тем интереснее то, что афанасьевская культура предстает перед нами с чертами уже очень высокого развития. Самое существенное, что люди афанасьевского времени располагали уже всеми главными видами домашнего скота. У них были лошади, коровы, овцы.

Обращает внимание и относительно высокая ступень обработки металла: имеются ножи с черенками, медные оковки для сосудов. И сразу же за ней следует андроновская культура с кельтами и другими изделиями очень совершенного типа.

Таким образом вопрос о переходе от камня к металлу в Минусинской котловине, о характере и происхождении афанасьевской культуры является более сложным, повидимому, чем об этом обычно думают.

Нельзя не обратить внимание на ряд элементов в инвентаре афанасьевской культуры, явно чуждых Сибири, особенно Восточной. Таковы: 1) раковины Corbicula fluminalis (из района Аральского моря); 2) куриленки ямно-катакомбного типа; 3) отмеченная С. В. Кисидевым роспись на сосудах из Тесинского могильника. Сюда же, очевидно, войдут 4) развитое скотоводство; 5) довольно развитая техника обработки металла.

Не менее важно, что в афанасьевское время, совпадающее с концом китойской и началом глазковской стадии, на Енисее ясно проходит грань между монголоидным в основе населением Прибайкалья и европеоидным — степей.

С какими культурами и племенами Запада были связаны европеоиды — носители афанасьевской культуры, можно судить как по следам ямно-катакомбной культуры в степях юга России и на Северном Кавказе, так, в особенности, по вновь открытой кельтеминарской культуре в низовьях Аму-дарьи, в Хорезме. Генетически связанная с Западом, с его европеоидным населением, афанасьевская культура дала начало культурам степной бронзы. Но развитие последних не было прямолинейным; как свидетельствуют антропологические факты, в степях произошло распространение совершенно нового по типу монголоидного населения, возникли совершенно новые этнические образования.

Следовательно, в отличие от лесов, именно степи с возникновением скотоводства стали большой дорогой и для диффузий и для культурных влияний, и для миграций. Именно в степях Сибири издавна интенсивно развивались процессы скрещения и смешения племен и культур, а потому там нельзя проследить прямых связей, объединяющих древние и современные этнические образования, так, как это удается для более глухих лесных областей Сибири.

К содержанию 9-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры