К содержанию 57-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

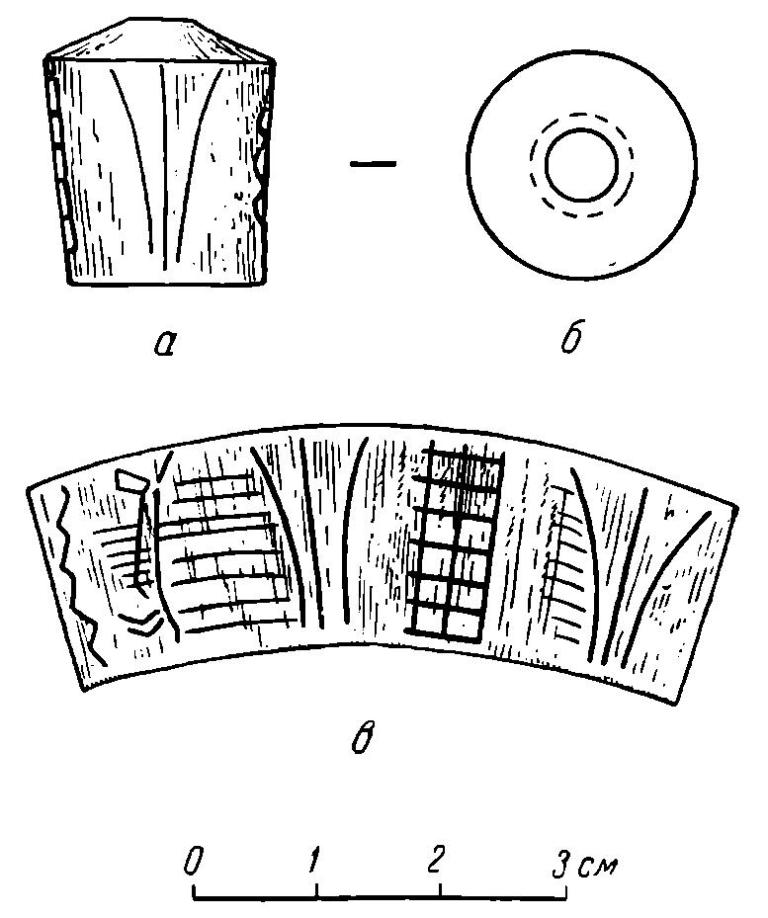

В 1952 г. при раскопках Камской археологической экспедиции городища Анюшкар (Кыласово) на р. Иньве Молотовской области в числе прочих многих находок обнаружена интересная костяная вещь с изображениями, вырезанными на ее поверхности (рис. 50).

Насколько нам известно, на памятниках, относящихся к родановской культуре IX—XV вв. н. э. и принадлежащих предкам коми-пермяцкого народа, до сих пор не было найдено вещей с изображениями, представляющими собой какую-нибудь связную композицию. М. В. Талицкий в своей сводной работе по этой культуре издает только костяные ложки (имевшие культовое назначение) 1, со стилизованным изображением отдельных животных.

Обнаруженный нами предмет представляет собой костяной цилиндр правильной формы, несколько сужающийся в нижней части. Он был выпилен из целого куска рога лося и очень хорошо обструган. В верхней части, отделанной

более грубо, хорошо видны короткие срезы ножом. Стенки цилиндра отделаны более тщательно и зашлифованы.

Цилиндр имеет сквозное отверстие, более широкое в нижней части и сужающееся кверху. Высота предмета 2,6 см, высота стенок, на которых нанесены изображения, 2 см.

Цилиндр служил костяным навершием деревянной рукоятки железного ножа, черешок которого проходил в сквозное отверстие, сужаясь кверху, и закреплялся расклепкой.

[adsense]

Изображения вырезаны на стенках цилиндра таким же ножом, каким он обрабатывался. Прорези неровные, иногда заметно дрожание ножа при работе. Рисунок составлял, видимо, целостную композицию, в центре которой находилось изображение животного, несомненно лошади с короткой гривой (рис. 50 — в). Фигура животного несколько стилизована, но при сравнении с аналогичными изображениями лошадей на писаницах позднего железного века Восточной Сибири 2 ее можно определить именно как лошадь. Изображение коня часто встречается на шумящих подвесках, гребнях и в виде отдельных фигурок на памятниках родановской культуры.

Рис. 50. Изображение на костяной рукоятке из Анюшкара: а — вид спереди; б — вид сверху (пунктиром отмечено нижнее отверстие); в — развернутое изображение на поверхности навершия.

Наиболее близка к описанному изображению фигурка коня, найденная там же, на р. Иньве, изданная А. А. Спициным и датируемая IX— XI вв. н. э. 3

Рядом с фигурой лошади проведена волнистая ломаная линия, очевидно изображающая реку. Именно так трактуется Вишера на наскальных рисунках Писаного Камня.

По обеим сторонам от фигурки располагаются пучки из трех линий, расходящихся кверху; они более всего напоминают стебли каких-то растений. К одному из них примыкает штриховка параллельными короткими линиями. Завершает композицию неправильный прямоугольник или трапеция, покрытая перекрестной штриховкой. Наиболее близкую аналогию мы видим в изображении на Боярской писанице 4, которое С. В. Киселев считает возможным расшифровать как участок обработанной земли 5.

Городище Анюшкар расположено на краю высокой надпойменной террасы р. Иньвы. К террасе примыкает широкая, местами заболоченная пойма с заливными лугами. За валом городища находится ровная площадка, используемая под пашню.

На городище найдено много вещей, свидетельствующих о сильном развитии земледелия у его обитателей 6. В нижнем слое IX—XI вв. обнаружена железная мотыга и зерно (просо и пшеница), в верхнем слое XII— XIV вв. — пять железных ральников-сошников и пять крупных ручных жерновов. Костяное навершие с изображениями найдено в верхнем слое, т. е. относится к тому времени, когда обитатели городища были уже знакомы с плужным земледелием.

При раскопках на городище собрано много костей животных, в том числе и лошади. Результаты определения костей с Родановского городища, одновременного Анюшкару, позволили М. В. Талицкому придти к выводу об использовании лошади в качестве тягловой силы, так как среди пищевых отбросов встречаются кости только старых лошадей 7.

Нам кажется возможным после этого расшифровать описанную выше композицию изображений как реалистическую картину, вырезанную на костяной рукоятке одним из обитателей Анюшкара, — пашня, слабо заболоченная пойма Иньвы с заливными лугами, на которых пасется лошадь, используемая для обработки пашни.

Независимо от трактовки этой интересной вещи, она представляет собой уникальный памятник реалистического искусства предков коми-пермяцкого народа.

К содержанию 57-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Notes:

- М. В. Талицкий. Верхнее Прикамье в X—XIV вв. МИА, № 22, 1951, стр. 65. ↩

- П. П. Хороших. Писаницы на горе Манхай. КСИИМК, вып. XXV, 1949, стр. 128, рис. 48—3; его же. Наскальные рисунки на горе Манхай II (Кудинские степи). КСИИМК, вып. XXXVI, 1951, стр. 194, рис. 59—5. ↩

- А. А. Спицын. Древности Камской чуди по коллекции Теплоуховых. МАР, вып. 26, 1902, т. XXXVI, рис. 15. ↩

- М. П. Грязнов. Боярская писаница. ПИМК, № 7—8, 1933. ↩

- С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. МИА, № 9, 1949, стр. 148. ↩

- О. Н. Бадер. Камская археологическая экспедиция. КСИИМК, вып. 51, 1953, стр. 89. ↩

- М. В. Талицкий. Указ. соч., стр. 46. ↩