К содержанию журнала «Советская археология» (1968, №1)

В Музее истории материальной культуры Томского университета находится коллекция железных и бронзовых предметов, именуемая в описи Елыкаевским кладом 1. Публикация этого клада важна из-за большого числа встреченных в нем типов вещей, характеризующих культуру населения Притомья конца I тысячелетия. Сочетание вещей различных типов в составе клада ставит задачу установления их хронологического соотношения друг с другом и, в частности, поднимает вопрос о времени бытования кулайской культуры. Наличие специфических форм изделий характеризует особенности развития металлургии Притомья. Многочисленность и разновременность предметов коллекции дают основание рассматривать ее как происходящую с жертвенного места.

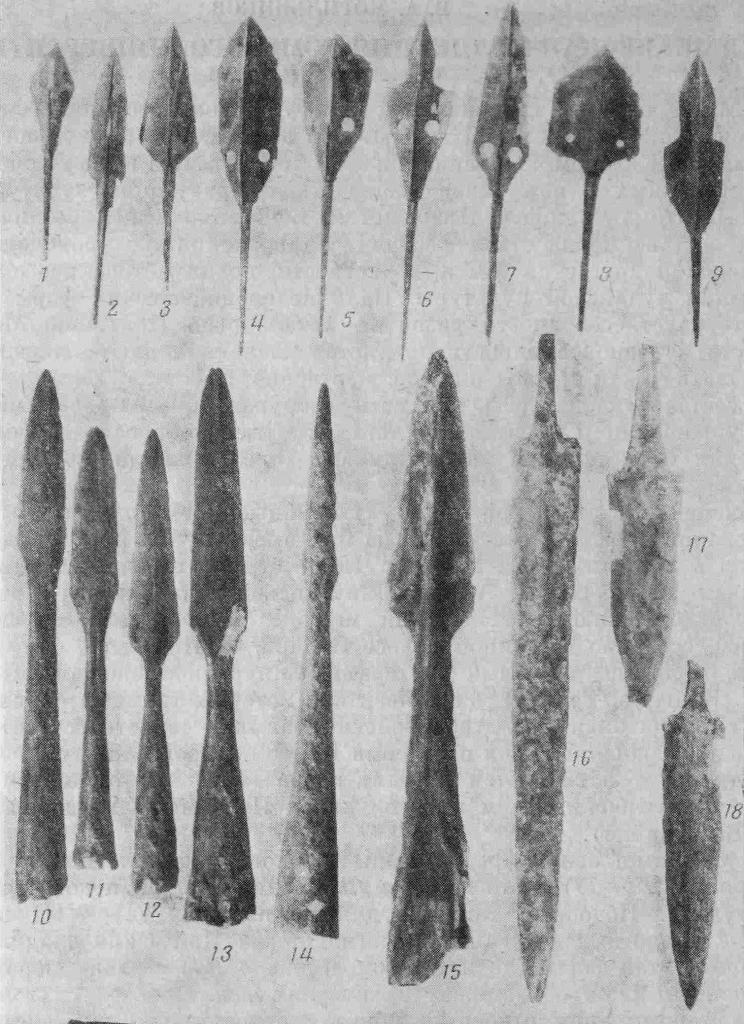

В составе «клада» есть предметы вооружения, изготовленные из железа, украшения и предметы культа, отлитые из бронзы. Предметы вооружения представлены наконечниками стрел и копий, мечами и кинжалами.

Наконечники стрел (рис. 1, 1—9) крупные, трехлопастные, с узелком у основания черешка. Некоторые из них имеют шипы (рис. 2), другие — прорези в лопастях (рис. 1, 4—8). Такие стрелы хорошо известны в памятниках VII—VIII вв. Алтая, Минусинской котловины и Притомья 2. По происхождению тюркские, они широко распространяются в VII — VIII вв., особенно в степной полосе Сибири. В Притомье они изготовлялись, вероятно, местными мастерами. Синхронность алтайских памятников (Кудыргэ, Туяхта), для инвентаря которых типичны описываемые стрелы, с притомскими (Архиерейская Заимка) свидетельствует о раннем распространении среди населения Притомья трехгранных стрел тюркского типа, что объясняется тесными контактами. Об этом говорят также украшения тюркских форм в могильниках Притомья (Архиерейская Заимка, Басандайка).

Наконечники копий представлены в основном двумя типами. Первый тип (рис. 1, 10—13) — это копья с уплощенным пером и довольно длинной втулкой. Подобные типичны для памятников VII—VIII вв. Ближайшие аналоги дают Томский могильник и Ишимский клад 3. Трансформацией этой формы является копье (рис. 1, 14) с узким пером, предназначенным для пробивания металлических доспехов.

Ко второму типу относится копье с относительно широким пером, имеющим по продольной оси ребро, переходящее в длинную несомкнутую втулку (рис. 1, 15). Принадлежность этого копья к средневековью не вызывает больших возражений, так как близкие типы копий имеются в памятниках I тысячелетия 4.

Мечи в кладе представлены 38 экземплярами, различающимися по форме и величине. Большинство их прямые, однолезвийные, с небольшим черешком, который часто имеет отверстия для укрепления рукояти заклепками (рис. 2, 3, 4; рис. 1, 19). Общая длина мечей достигает до 0,9—1,0 м. У некоторых из них слабо изогнутые клинки, что говорит о начале появления сабли. Несколько оттянутая вниз рукоятка также говорит об этом. Аналогии мечам первого типа можно указать на Ишимском кладе 5, Стерлитамакском могильнике 6 и других памятниках VII—IX вв.

Рис. 1. Елыкаевский клад. Образцы железного оружия: 1—9 — стрелы; 10—15 — копья; 16—18 — кинжалы; 19 — сабля

У мечей второго типа (рис. 2, J, 2) имеется кольчатое навершие рукояти, которое дает возможность рассматривать их как архаичную форму, сохранившую детали кольчатых мечей сарматского времени, возможно даже идущую от кольчатых ножей тагарской культуры 7. Аналогичные, но более короткие (около 0,5 м) и без намечающейся кривизны мечи

известны из Камышлы-Тамакского могильника II в. до н. э.— II в. н. э. 8.

Близкий тип, отличающийся от описываемых несомкнутым кольцом навершия, встречен в Кошибеевском могильнике 9. Архаичность, отмеченная для форм мечей и копий, объясняется длительным переживанием древних традиций в культуре населения лесной полосы Сибири, что выражается в наличии отдельных реликтовых частей когда-то широко бытовавших форм на оружии новых типов, которое по степени совершенства находилось на одном уровне с южными соседями.

Кинжалы Елыкаевского «клада» характеризуются в основном двумя типами. Первый тип дает обоюдоострую форму с резким прямоугольным уступом при переходе от лезвия к черешку (рис. 1, 16, 18). Черешок небольшой

величины, довольно тонкий. Аналогии кинжалам этого типа можно указать в Тюхтятском кладе IX—X вв., Ишимской коллекции 10.

У кинжалов второго типа отмечается плавный переход от черенка к лезвию. Сам клинок более плоский. Угол между его боковыми гранями, выделяющийся на средней линии кинжалов первого типа, у кинжалов второго типа на части, прилежащей к рукояти, отсутствует. Можно указать на промежуточную форму между кинжалами первого и второго типов, которая характеризуется довольно резким переходом от клинка к черешку рукояти. Кинжалы первого и второго типов близки по величине и пропорциям. Второй тип выглядит несколько архаичнее, но в целом можно считать их синхронными. Особую форму дает кинжал, у которого лезвие плавно переходит в рукоятку, оканчивающуюся небольшим расширением типа навершия. Аналогии этой форме кинжалов нам неизвестны.

Рис. 2. Елыкаевский клад.

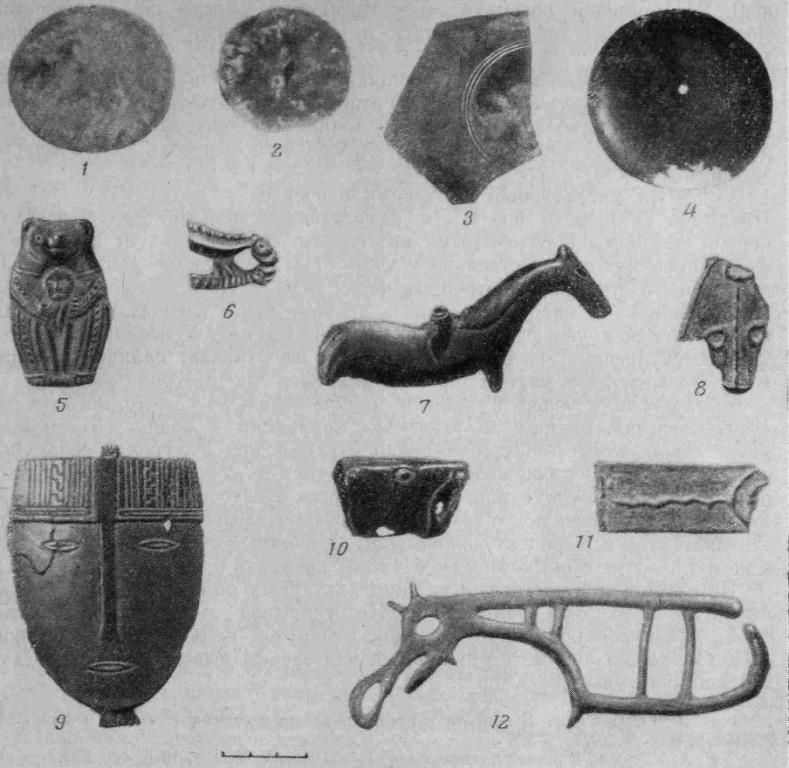

Изделия из бронзы представлены зеркалами и культовыми поделками. Небольшие зеркала с петлей на обратной стороне (рис. 3, 1, 2) типичны для тагарской культуры 11. Они попали в состав коллекции как предметы вторичного или длительного использования. Подобные явления довольно многочисленны в лесной полосе Западной Сибири.

Бронзовые зеркала с циркульным орнаментом (рис. 3, 3) бытовали широкий отрезок времени. Они находят аналогии в сарматских памятниках IV—II вв. до н. э. 12. Встречены они также в Ишимском кладе и в погребениях Томского могильника VII—VIII вв. 13.

Плоские и слегка выпуклые круглые зеркала (рис. 3, 4) типичны для периода IV в. до н. э.— I в. н. э. 14. В числе других находок они встречены в Ишимском и Истяцком кладах, где на их поверхности нанесены гравированные антропо- и зооморфные изображения, отсутствующие на Елыкаевских зеркалах 15.

Предметы зооморфного литья по стилистическим особенностям разделяются на две группы. К первой следует отнести вещи, типичные для урало-сибирского звериного стиля VI—VIII вв., к ним принадлежат: изображение медведя, держащего в лапах антропоморфную фигуру (рис. 3,5), композиция в виде борьбы зверей (рис. 3, 6). Полной аналогией изображению медведя является подобная фигура из Ишимского клада. Стилистически близко к ним стоит фигурка медведя из Томского могильника 16.

Для большинства поделок этого типа характерен реализм в передаче отдельных частей объекта. Орнаментация деталей мелкими жемчужинами следует естественным формам предмета, не нарушая его натурализма. Имеющаяся на тулове зверя антропоморфная фигура характерна для зооморфного литья второй половины I — начала II тысячелетия.

Композиция типа борьбы зверей характерна для прикамских изображений ломоватовского времени. Ближайшую аналогию ей можно указать среди находок Усовых в Тарском уезде 17.

Фигурка лошади с всадником (всадник отломан, рис. 3, 7) по композиции несколько напоминает подобную фигурку лося из Архиерейской Заимки 18. Характер полировки лицевой поверхности сближает это изображение с зооморфными предметами VII—VIII вв. (Васюганскийклад) 19.

Вторую группу составляют изделия типа кулайской культуры (V в. до н. э.— I в. н. э.): ажурное изображение лося (рис. 3, 12), обломки антропоморфного изображения, выполненного на медной пластине (рис. 3, 8, 11), литая пластина с линейно-волнистым орнаментом, поверхность которой идентична поверхности антропоморфного изображения. Фигурке лося (рис. 3, 7) можно указать многочисленные аналогии среди кулайских изображений, где мотив лося является ведущим. Наиболее близкой представляется фигурка из Кулайки 20. Антропоморфное изображение на пластине (рис. 3,8,11) напоминает подобную вещь из Кулайки 21.

К кулайскому комплексу следует относить, по-видимому, кольцо с перемычкой внутри него. Последнее не имеет аналогий, но по поперечному сечению и технике литья (в земляных или оттиснутых глиняных формах) близко изделиям кулайской культуры.

К концу I тысячелетия до н. э. следует относить, по-видимому, изображение головы хищника с раскрытой пастью, выполненное техникой пустотелого объемного литья (рис. 3, 10). Аналогичные изображения имеются среди предметов кулайского литья 22.

Личина (рис. 3, 9) сближается с кулайскими антропоморфными изображениями стилистически. Как для описываемой вещи, так и для кулайских типичны прямые носы, городчатость на лбу, передача деталей лица в виде валиков, но в то же время имеются значительные отличия. Изображение выполнено на тонкой, выпуклой пластине и с лицевой стороны полировано, что нетипично для поделок кулайского типа, которые, как правило, отлиты грубо и не имеют вторичной обработки. Полировка и некоторая рельефность лицевой части изображения, соответствующая вогнутости и необработанности поверхности с обратной стороны, типичны для зооморфных изделий плоскостного литья VII—VIII вв. Притомья (Васюганский клад, Архиерейская Заимка, Томский могильник) 23. Эти обстоятельства не позволяют тесно увязывать описываемую личину с кулайскпми вещами и сближают ее (по технике исполнения и хронологически) с предметами первой группы. Существование кулайских особенностей в течение длительного времени объясняется преемственным развитием населения Притомья в эпоху железа до VII—VIII вв., что обусловило сохранение архаичных черт, прослеживаемых не только в бронзовом литье, но также в погребальном обряде (южная, юго-западная и юго-восточная ориентировка костяков, заворачивание последних в бересту, сосуществование трупоположений и сожжений, малая глубина захоронений), типах керамики (чаши со сферическим дном) и других формах культуры.

Рис. 3. Елыкаевский клад. Изделия из бронзы

При рассмотрении вещей «клада», относящихся, как указывают приведенные аналогии, к двум хронологическим периодам — IV в. до н. э. — I в. н. э. (зеркала, ажурное литье) и VII—VIII вв. (оружие, зооморфные изображения) — встает вопрос: имеем ли мы дело с кладом или с жертвенным местом? Елыкаевский «клад», как видно из вышеизложенного, очень близок Ишимскому по составу представленных в нем вещей. И. М. Мягков и В. Н. Чернецов рассматривают Ишимский «клад» как жертвенное место, которое могло существовать продолжительный промежуток времени.

Вероятно, Елыкаевскую коллекцию следует считать также происходящей с культового места. В пользу этого говорит большое число и разнообразие встреченных здесь изделий, а также, что более важно, вещи «клада», значительное число которых представлено в обломках (часть зеркал, мечей, кинжалов).

Основная масса вещей коллекции относится к эпохе VII—VIII вв. Предметы IV в. до н. э.— I в. н. э. составляют меньшинство, а изделий первой половины I тысячелетия нет совсем. Отсюда следует вывод, что жертвенное место существовало в VII—VIII вв. Наличие ранних зеркал и фигурного литья на жертвенном месте VII—VIII вв. объясняется обычаями сибирских народов помещать древние вещи в своих святилищах. В. Н. Чернецов указывает, что в жертвенных местах обских угров сохраняются древние серебряные блюда. Он же отмечает наличие в современном жертвенном месте угров клевца времен Лжедмитрия 24.

Концентрация вещей в земле на одном небольшом месте, которая, на первый взгляд, говорит за отнесение коллекции к кладу, объясняется устройством жертвенных мест сибирских народов. У угров и селькупов они представляли собой небольшие амбарчики, в которых находились деревянные идолы (тонхи или лозы), которым в качестве жертвы приносились различные изделия, в том числе и особо чтимые древние вещи. Когда святилища оказывались заброшенными, деревянные части их разрушались, а металлические вещи компактной массой попадали в землю.

При наличии в составе коллекции различных по стилю вещей нельзя говорить об их одновременности. Не учитывая этого обстоятельства, Р. А. Ураев синхронизирует изделия кулайской культуры Елыкаевской и Ишимской коллекций с оружием, делая отсюда вывод о датировке кулайской культуры VI—X вв. 25.

Notes:

- Коллекция № 5959 поступила в МИМКТГУ как клад из окрестностей с. Елыкаева Кемеровского района Кемеровской обл. до 1917 г. ↩

- С. Н. Руденко, А. Глухов. Могильник Кудыргэ на Алтае. МЭ, III, 2, JL, 1927, рис. 12, 3—5; Л. А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948, рис. 116; А. А. Спицын. Вещи из курганной группы близ Томска. ЗРАО, XI, нов. сер. СПб., 1899, табл. II, 35. ↩

- М. Н. Комарова. Томский могильник, памятник истории древних племен лесной полосы Западной Сибири. МИА, 22, 1952, рис. 27, 1; А. Ермолаев. Ишимская коллекция. Красноярск, 1914. ↩

- А. А. Спицын. Древности бассейнов рек Оки и Камы. МАР, 25, СПб., 1901, табл. XX, 2—4; В. Н. Ястребов. Лядинский и Томниковский могильники. МАР 10, СПб., 1893, табл. 7, 8. ↩

- А. Ермолаев. Ук. соч., табл. 1,1. ↩

- Р. Б. Ахмеров. Могильник близ г. Стерлитамака. СА, XXII, 1955, рис. 2. ↩

- С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. МИА, 9, 1949, табл. XXIII. 25, 26. ↩

- Н. А. Мажптов. Пьяноборская культура в Башкирии. Канд. дис. Архив ИА АН СССР, Р-2, № 1899. ↩

- А. П. Смирнов. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья. МИА, 28, 1952, табл. XXXIII, 8. ↩

- Л. А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов, рис. 121; А. Ермолаев. Ук. соч., табл. 1, 11. ↩

- С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. ↩

- М. Г. Мошкова. Памятники прохоровской культуры. САИ, Д-1-10 1963, табл. 27, 8,9. ↩

- А. Ермолаев. Ишимская коллекция, табл. IV, 5, 8, 9; М. Н. Комарова. Ук. соч., рис. 27, 2, 3, 5, 9, 10. ↩

- М. Г. Мошкова. Ук. соч., табл. 27, 1, 3, 4, 5, 7; А. М. Хазанов. Генезис сарматских бронзовых зеркал. СА, 1963, 4, рис. 1, VI. ↩

- А. Ермолаев. Ишимская коллекция, табл. III, 3, табл. VIII: В. Н. Чернецов. Бронза Усть-Полуйского времени. МИА, 35, 1953, табл. XX, 2, 3, 7, 8. ↩

- А. Ермолаев. Ук. соч. табл. VI, 5; М. Н. Комарова. Томский могильник рис. 27, 7. ↩

- ОАК за 1911 г., рис. 128. ↩

- А. А. Спицын. Вещи из курганной группы близ Томска, табл. 1, 13. ↩

- В. А. Могильников. Васюганский клад. СА, 1964, 2. ↩

- И. М. Мягков. Древности Нарымского края. Тр. ТОКМ, II, Томск, 1929, табл. I, 6. ↩

- Там же, табл. II, 18. ↩

- Там же, табл. II, 7—9. ↩

- В. А. Могильников. Ук. соч.; А. А. Спицын. Вещи из курганной группы близ Томска, табл. 1, 10, 12, 13; М. Н. Комарова. Томский могильник, рис. 27, 7, 8. ↩

- В. Н. Чернецов. К вопросу о проникновении восточного серебра в Приобье. Тр. ИЭ, 1, М.- Л., 1947. ↩

- Р. А. Ураев. Кривошеинский клад. Тр. ТОКМ, V, Томск, 1956, стр. 331. ↩