К содержанию 112-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

1Весь облик культуры племен, обитавших в причерноморских степях в предскифское время, — кочевников, скотоводов, конных воинов — неразрывно связан с широким использованием коня. Применение лошади как транспортного средства, высокое развитие всадничества в этот период засвидетельствовано как историческими, так и многочисленными археологическими фактами. В настоящей статье мы делаем попытку поставить вопрос о применении в киммерийское время упряжной лошади — еще одного определяющего элемента культуры степных племен VIII—VII вв. до н. э. Поводом к этому послужила находка предметов конского снаряжения при раскопке курганов на Нижнем Дону.

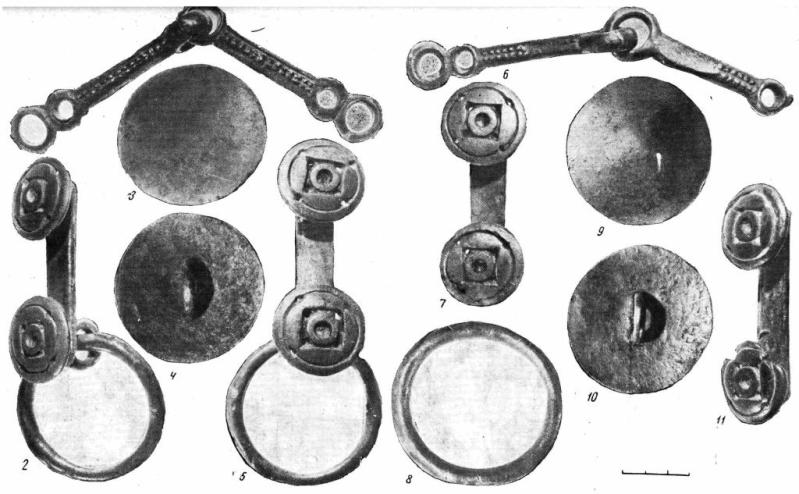

В 1959 г. при исследовании большого кургана около г. Аксая (бывшая ст. Аксайская), известного под названием «Гиреева могила», были обнаружены два набора бронзовых предметов снаряжения коня 2. Каждый из наборов состоит из удил двукольчатого типа, двух крупных выпуклых блях с петлей на вогнутой стороне и пары массивных двойных пуговиц, укрепленных на пластине, свободно сочлененной при помощи муфты с крупным кольцом (рис. 7). Все предметы лежали одной компактной группой, под ними и рядом находились отдельные фрагменты железного втульчатого листовидного наконечника копья, полностью реставрировать который не удалось. Предметы найдены в юго-западной поле кургана и стратиграфически связаны с четвертым, верхним, слоем насыпи. Никаких следов погребения на этом участке не обнаружено. Все открытые нами могилы принадлежат к эпохе бронзы и относятся к первоначальному кургану и его повторной досыпке. В 1865—1866 гг. курган раскапывал В. Г. Тизенгаузен 3. Определение культурной принадлежности открытых при раскопках могил затруднено краткостью дневниковых записей и отсутствием графической документации. Три могилы, возможно, синхронны или близки по времени нашей находке. Две из них, по-видимому, содержали погребения с конем, третья — впускное погребение в глубокой яме в центре кургана — полностью ограблена 4. Связь их со стратиграфией кургана, в частности с верхним слоем насыпи, содержавшим наборы, не может быть установлена. Поэтому наиболее целесообразно приравнять находку к кладу 5.

Рис. 7. Аксайский клад

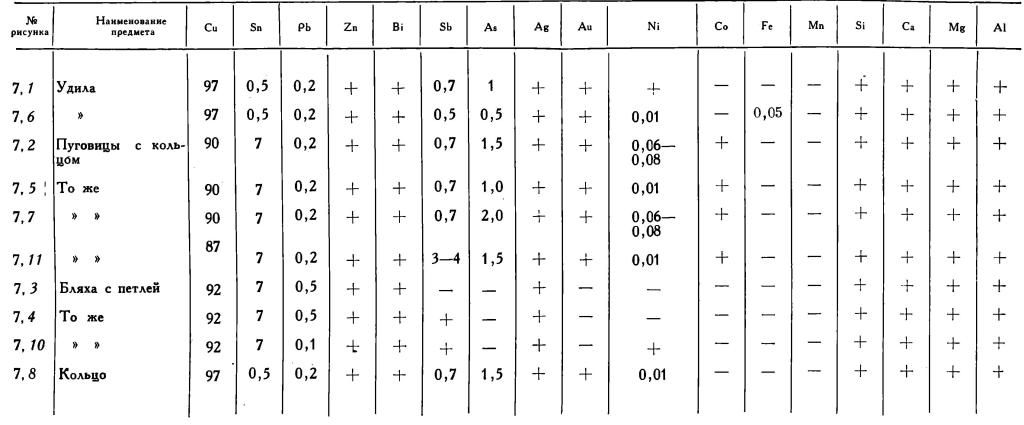

Все бронзовые предметы хорошо сохранились и были покрыты тонким ровным слоем патины без заметных следов разрушения от коррозии. Один из наборов применялся недолго: на удилах сохранились даже остатки тонких пленок, образовавшихся при литье в местах неплотного прилегания половинок формы. Второй комплект носит следы длительного употребления. На удилах и двойных пуговицах заметна значительная изношенность в трущихся местах и имеется ряд дефектов: у удил отломлено одно внешнее кольцо, на двойных пуговицах — муфты с кольцами. Одно из колец отсутствует. При детальном сопоставлении и взвешивании одинаковых предметов из разных комплектов становится очевидным, что они отливались в сходных, но разных формах. Состав металла изделий неоднороден: сходным по назначению предметам соответствует определенный сплав, наиболее отвечающий, по-видимому, функциональному назначению вещи. При этом рецептура сплавов одинаковых по назначению изделий соблюдена при отливке обоих наборов (рис. 7, табл. 1) 6.

Вопрос о датировке Аксайского клада после работ А. А. Иессена не вызывает затруднения. Время бытования двукольчатых удил так называемого кобанского типа достаточно точно определено в пределах второй половины VIII — начала VII в. до н. э. 7 Находки новых археологических комплексов с удилами этого типа подтверждают правильность такой датировки 8.

[adsense]

Обращает на себя внимание литой орнамент, украшающий двойные пуговицы. На наружной поверхности пуговиц отлит узор в виде углубленного квадрата со слегка вогнутыми сторонами, в центр которого вписано выпуклое кольцо. Квадрат окружен неглубокой бороздкой, отделяющей орнаментальный рисунок от плоскости пуговиц. В углах квадрата и напротив них в кольцевой бороздке — сквозные небольшие отверстия. В бороздке они немного смещены внутрь. Этим несложным приемом в сочетании с легкой вогнутостью сторон квадрата достигается восприятие правильного круга, очерченного кольцевой бороздкой, как четырехлепестковой розетки, выпукло моделированной на плоскости пуговицы. Ареал находок пуговиц и бляшек со сходным орнаментом охватывает степную территорию Юго-Восточной Европы от Северного Кавказа до Венгрии. Из серии находок в ареале удил двукольчатого типа 9 наиболее близки пуговицам Аксайского клада по четкости и простоте орнаментального рисунка прорезные пуговицы Ессентукского клада и бляшки Каменномостского могильника в Кабарде и кургана 10 близ Симферополя. Все эти комплексы датируются концом VIII — началом VII в. до н. э. 10

Наиболее трудно определить место и назначение двойных пуговиц с кольцом в снаряжении коня. Двойные пуговицы Аксайского клада являются пока уникальными и не имеют точной аналогии в комплексах предметов конского снаряжения, содержавших удила кобанского типа. Наиболее близки им две двойные пуговицы с кольцами из клада Комлод, найденного недалеко от Будапешта 11. Четыре двойных пуговицы из инвентаря погребения у хут. Кубанского 12 значительно меньших размеров и не имеют муфты с кольцом — детали, несомненно, определяющей назначение изделия. По этому конструктивному признаку наиболее сопоставимы с предметами Аксайского и Комлодского кладов большие кольца с подвижной муфтой, известные по находкам на Северном Кавказе и в Приднепровье. Три северокавказских комплекса (у хуторов Кубанского, Алексеевского и у Лермонтовского разъезда) опубликованы А. А. Иессеном 13, четвертый комплекс предметов конского снаряжения, содержавший большие кольца с подвижной муфтой, найден у с. Бутенки в Кременчугской области 14.

Таким образом, мы имеем с учетом нашей находки шесть комплексов, в которых наряду с известными предметами от конской узды встречены пуговицы, свободно соединенные через муфту с крупным кольцом. В археологической литературе нам известны лишь две работы, авторы которых, правда косвенно, относят эти предметы к принадлежностям узды 15. А. И. Тереножкин упоминает их как «большие кольца с подвесками от узды». Такое определение сделано, по-видимому, лишь на основании находки их в комплексе с другими предметами уздечного набора. Мирча Русу при классификации разновидностей псалиев «докиммерийского» времени включает в группу типа С двойные пуговицы с кольцом из клада Комлод. К типу С относятся, по определению автора, наборные пряжки, заменяющие собственно псалии 16. На указанной таблице изображено четыре экземпляра бляшек, применение которых наиболее вероятно, на наш взгляд, для скрепления перекрестьев ремней или в декоре сбруй. Правда, и сам автор оговаривает, что в качестве псалиев «наборные пряжки применялись лишь тогда, когда их соединяли с металлической частью, вкладывавшейся в рот коню», и при этом ссылается на изображение удил с дополнительными звеньями, приведенными в работе Галлуша и Хорвата, в том числе и на двойные пуговицы с кольцом из клада Комлод 17. Применение дополнительных звеньев практиковалось с удилами различных типов и служило лишь для облегчения скрепления удил с поводом. Появление их не внесло никакие принципиальных изменений в конструкцию узды, и закрепление удил с добавочными звеньями производилось также с применением псалиев.

Таким образом, налицо явное недоразумение с отнесением этих предметов к псалиям, тем более, что и сам автор через страницу рассматривает ту же самую серию предметов как крепившихся на подпруге упряжной лошади деталей «с целью облегчения управления при поворотах» 18. Вообще устройство узды с удилами жесткого типа хорошо изучено и определены ее различные территориальные и хронологические варианты 19. Тот факт, что ни в одном из известных вариантов узды нет места аналогичным или сходным предметам, является достаточным аргументом, отрицающим их связь с системой управления верховым конем. Правда, в гальштатское время, если соответствует действительности реконструкция Г. Коссака, крупные кольца применялись как промежуточное звено, соединяющее удила с отростком нащечного ремня и поводом 20. Возможное применение с этой целью рассматриваемых нами предметов маловероятно, поскольку муфты, сильно выступающие с тыльной стороны изделия, неизбежно травмировали бы щеку лошади.

Подобных предметов нет и в системе закрепления седла. Мы не располагаем сведениями о седлах киммерийского времени. У скифов и савроматов, по мнению К. Ф. Смирнова, были распространены мягкие седла подушечного типа. Но савроматские подпружные пряжки, применяемые при седловке, — крупные желобчатые кольца с кнопкой и выступами, конструктивно отличаются от рассматриваемых нами находок 21. Седельная сбруя алтайских племен скифского времени, хорошо известная по пазырыкским находкам, также не содержит сходных или конструктивно близких предметов 22.

Наиболее трудно разрешимым вопросом является реконструкция упряжи ездовой лошади древности. Обстоятельно изучено устройство повозок, главным образом колесниц, и прослежено развитие их различных типов в разных странах. Материалом для классификации послужили в основном многочисленные изображения на каменных рельефах, сосудах и других предметах, а также глиняные модели и в меньшей степени непосредственные археологические находки. Изучение же способов запряжки и особенно конструкции элементов упряжи значительно затруднено, поскольку изображения, как правило, передают лишь основные детали. Насколько можно судить, в древности применялась легкая шорковая упряжь без шлей, но с подпружным ремнем. Холочный ремень при этом соединялся иногда с помощью колец, с крыльями легкого ярма, закрепленного на конце изогнутого дышла. На перекрестье грудного и холочного ремней располагалась петля или кольцо для закрепления постромки, идущей от верхней части переда повозки 23. Такое расположение постромки служило, по-видимому, помимо передачи тяги и для удержания лошади от уноса в сторону. При этом угол наклона постромки был близок оптимальному, позволяющему максимально использовать тяговое усилие лошади 24. В меньшей степени при этом тяга осуществлялась через ярмо и дышло, которые служили в основном для изменения направления движения повозки и облегчали ее торможение или «осаживание» лошадей. В целях облегчения управления вожжи разбирались на правые и левые и продевались через металлические кольца, укрепленные на дышле или ярме и реже на холковом ремне шорки 25. Самые древние кольца для продевания вожжей известны по находкам в Уре 26. Их конструкция и место в системе упряжи, судя по более поздним находкам, с течением времени не претерпели существенных изменений 27. Рассматриваемые нами предметы, по-видимому, не могли быть применены для этих целей, поскольку кольцо располагается в одной плоскости с пуговицей.

Таблица 1. Результаты полу количественного спектрального анализа предметов Аксайского клада., %

Характеристика потертостей изделий Аксайского клада, в частности места износа внутренней стороны муфты, предполагает закрепление предмета в вертикальном положении кольцом кверху и без постоянного натяжения между муфтой и кольцом. С учетом этого обстоятельства наиболее вероятно использование этих изделий для скрепления упряжи с ярмом, т. е. в качестве предмета, известного по древнегреческой терминологии под названием antyx 28. Значительные нагрузки на эту часть упряжи возникали, видимо, лишь при крутых поворотах, резком торможении или быстром передвижении по пересеченной местности, что, вероятно, и влекло иногда поломку деталей скрепления. Характер износа изделий Аксайского клада, с одной стороны, и облом муфт, с другой, наиболее соответствуют, на наш взгляд, предположению о применении их в качестве antyx’a.

Позитивное решение поставленного нами вопроса о применении в начале I тысячелетия до н. э. лошади в запряжке основано лишь на предположении о вероятном месте рассмотренных предметов в системе древней упряжи. Как оригинальный вариант удил — двухкольчатый, так и детали упряжи могут иметь своеобразный облик, выработанный племенами, обитавшими на территории, границы которой очерчиваются ареалом удил кобанского типа. Вместе с тем неоднократные находки парных конских погребений эпохи бронзы 29 — несомненное свидетельство применения упряжной лошади в конце II — начале I тысячелетия до н. э. 30 Поэтому правомерна, на наш взгляд, при интерпретации назначения рассмотренных деталей снаряжения коня (пуговиц, сочлененных с кольцом) постановка вопроса о применении повозок в VIII—VII вв. до н. э. Были ли это четырехколесные повозки, типа открытых в докельтских княжеских могилах, или боевые колесницы, аналогичные колесницам Переднего Востока, — вопрос остается открытым.

К содержанию 112-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Доклад, прочитанный на заседании сектора Средней Азии и Кавказа ЛОИА 7/V.1965 г. ↩

- Кобяковская экспедиция ЛОИА под руководством С. И. Капошиной. Раскопки курганного отряда (нач. А. Н. Мелентьев). ↩

- ОАК, 1865; архив ЛОИА, ф. 1, д. 1865—66/7. ↩

- Архив ЛОИА, ф. 1, д. 1865—66/7, ЛА. 18, 24—26, 29. ↩

- Для удобства пользования в дальнейшем предлагаем условное название «Аксайский клад». ↩

- Полуколичественный спектральный анализ произведен в лаборатории ЛОИА В. Н. Сидоровым. ↩

- А. А. Иессен. К вопросу о памятниках VII1—VII вв. до н. э. на юге европейской части СССР. СА, XVIII, 1953; Он же. Некоторые памятники VIII— VII вв. до н. э. на Северном Кавказе. ВССА, 1954 ↩

- К. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов. МИА, № 101, 1962, стр. 76, 77; А. А. Щепинский. Погребение начала железного века у Симферополя. КСИА УССР вып 12, 1962, стр. 57; Г. П. Ковпаненко. Погребение VlII—VII вв. до н. э. в бассейне Ворсклы. КСИА УССР, вып. 12, 1962, стр. 66; А. И. Тереножкин. Основы хронологии предскифского периода. С А, 1965, № 1, стр. 78, 79. ↩

- А А Иессен. К вопросу о памятниках VIII—VII вв. до н. э., стр. 6, рис. 6. ВССА, стр. 122, рис. 11; А. А. Щепинский. Указ соч., стр. 63, ри^ 7, 8* Е. И. Крупнов. Археологические исследования в Кабардинской ACLF в’ 1948 г. «Уч. зап. Кабардинского научно-исследовательского ин-та», V. Нальчик, 1950 стр 252, рис. 51, стр. 268, рис. 58; ИАК, вып. 60, стр. 2; Н. Е. Бранденбург. Журнал раскопок. СПб., 1908, стр. 94; Д. А. Самоквасов. Могилы русской земли. СПб., 1908, стр. 111. Изображения бляшек из 2 Келермесского кургана и курганов у сел Емчиха и Герасимовка даны в работе Б. Рабиновича (Б. Рабинович. О датировке некоторых скифских курганов Среднего Приднепровья. СА, 1, 1936, стр. 92, 94. 96, рис. 6, а—6} 8, 9). ↩

- А. А. Иессен. К вопросу о памятникам VIII—VII вв. до н. э., стр, 1, Он же. Некоторые памятники VIII—VII вв. до н. э., стр. 127; А. А. Щепинский. Указ. соч., стр. 64; Е. И. Крупнов. Указ. соч., стр. 272. ↩

- S. Сaliius. Т. Horvath. Un peuple cavalier prescytigue en Hongrie. Dissertationes pannonikae, ser. II. Budapest, 1939. ↩

- А. А. Иессен. К вопросу о памятниках VIII—VII вв. до н. э., стр. 121, рис. 10. ↩

- Там же. рис. 10, стр. 118, рис. 7, стр. 123, рис. 12. ↩

- Т. П. Ковпаненко. Указ. соч., стр. 68, 69, рис. 2; А. И. Тереножкин. Основы хронологии предскифского периода. СА, 1965, № 1, стр. 77, рис. 6. ↩

- А. И. Тереножкин. Указ. соч., стр. 76, 78; М. Русу. Докиммерийские детали конской сбруи. «Dacia», n. s., t. IV, 1960. ↩

- М. Русу. Указ. соч., стр. 170, рис. 1/15—19. ↩

- Там же. ↩

- Там же. ↩

- А. А. Иессен. К вопросу о памятниках VIII—VII вв. до н. э.; S. Gаllus et Т. Horvath. Op. sit.; I. Harmalla. Le probleme simmerien. «Archaeologi ai Ertesito», ser. till, t. VIII/IX. Budapest, 1948; I. Nestor. Zu den Pferdege- schirrbronzen aus Stullgried a, d, March». Winer Prahistoriche Zeitschrift, XXI»; G. Вawlіnsоn. The lEive Great Menarchies of the Ancient Eastern World»; П. M. Грязнов. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников Алтая. КСИИМК, вып. XVIII, 1947; Он же. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950; Б. Б. Пиотровский. История и культура Урарту. Ереван, 1944, стр. 209, 210; Он же. Ванское царство. М., 1959, стр. 153—156; С. И. Руденко. Культура хуннов и ноинулинские курганы. М.— А., 1962; Он же. Культура населения центрального Алтая в скифское время. М.—А., 1960, гл. XI; Б. А. Куфтин. Триалети I. Тбилиси, 1941, стр. 61; К. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов. ↩

- Реконструкцию узды см.: Я. Филип. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961, стр. 19, рис. 2. ↩

- К. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов, стр. 97, рис. 49, 7—3. ↩

- С. И. Руденко. Горноалтайские находки и скифы. М.—А-, 1952, стр. 90, рис. 33; М. П. Грязнов. Первый Пазырыкский курган, стр. 58, рис. 22; С. И. Руденко. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.—А., 1953, стр. 146 и сл. . ↩

- I. Filip. Vor praveky a uznik Vozu moderniko. «Vestnik Ceskoslove.nskenho zemedelskeho musea», IX. № 3. Praha; Б. Б. Пиотровский, H. Д. Флиттнep. История техники древнего Двуречья. Сб. «Очерки по истории техники Древнего Востока». М.—А., 1940, стр. 152, рис. 74. ↩

- Н. М. Шпайер, В. Н. Онисимов. Гигиена и использование лошади. М., 1949, стр. 127. ↩

- Б. Б. Пиотровский, Н. Д. Флиттнер. История техники древнего Двуречья, стр. 102, 104; Paterson. Palace of Sinaherib, схрма; «Ur excavationz», vol II The Royal Gemetery, plates. Oxford, 1934, p. 92; Dictiornaire des Antiquites. Paris. 1875, p. 1637, fig. 2209, p. 1638, fig. 2210. ↩

- «Ur excavationz», tavJ. 166, 167, fig. p. 30. ↩

- R. Ghіrshman. Iran. Miinchen, 1964, S. 62, 111. 77. ↩

- «Dicitionnaire des Antiquites», p. 1936, 1640. ↩

- К. Ф. Смирнов. О погребениях с конями и трупосожжениями эпохи бронзы в Нижнем Поволжье. СА, XXVII, 1957; Он же Археологические данные о древних всадниках Поволжско-Уральских степей. СА, 1961, № 1. ↩

- Под этим же углом Зрения рассматривает парные погребения лошадей Л. С. Клейн (Л. С. Клейн. Происхождение скифов царских по археологическим данным. СА, 1963, № 4, стр. 31). ↩