К содержанию 101-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Погребения раннеземледельческих племен южных областей Средней Азии располагались, как правило, на территории поселений и поэтому были обнаружены сразу же при начале раскопок оплывших холмов, сохранявших остатки этих поселений. Первоначально это были исключительно одиночные погребения. Именно захоронения такого типа были открыты на Анау экспедицией Пампелли в слоях Анау I, II и III 1. При дальнейших работах одиночные погребения изучались на ряде других памятников 2. Был также раскопан могильник эпохи бронзы, расположенный в стороне от поселения, но состоящий опять-таки из одиночных погребений 3. Одиночные захоронения оказались характерными и для неолитической джейтунской культуры, предшествующей по времени комплексу Анау I 4. После широких раскопок на Кара-депе, где в энеолитических слоях было расчищено около 100 одиночных могил 5, можно было полагать, что именно такие погребения характерны для местной культуры начиная с V тыс. до н. э. и до середины I тыс. до н. э. включительно. Однако оказалось, что это далеко не так.

В 1957 г. были открыты коллективные захоронения в своеобразных кирпичных камерах на поселении Геоксюр в слоях, одновременных энеолитическому Кара-депе 6. При этом складывалось впечатление, что коллективные погребения характерны, в отличие от Кара-депе и Намазга-депе, именно для восточной группы памятников.

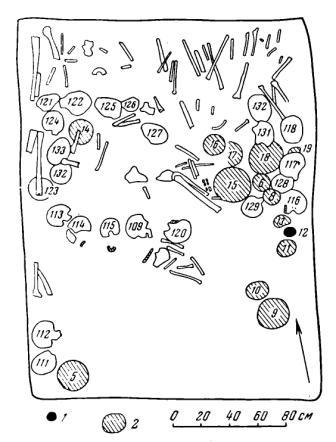

Однако при продолжении раскопок на Кара-депе в 1960 г. были открыты остатки плохо сохранившегося сооружения, крайне близкого одной из погребальных камер Геоксюра 7. В сезон 1962 г. на том же памятнике было открыто уже бесспорное коллективное захоронение. Оно располагалось, в прямоугольной камере размером 2,2 X 2,6 м, возведенной из сырцового кирпича. Сама камера была построена во дворе одного из многокомнатных домов верхнего слоя Кара-депе (время Намазга III, ориентировочно первая половина III тыс. до н. э.). Камера оказалась сильно разрушенной (сохранность стен в высоту на 30—33 см), но ряд особенностей этого интереснейшего объекта удалось проследить. Внутрь камеры помещались трупы умерших и сопровождающий инвентарь, причем при последующих захоронениях ранее помещенные бесцеременно отодвигались в сторону (рис. 1). Остатки всех погребенных, общее число которых судя по черепам достигало 23, находятся в перемещенном

состоянии, чаще других частей скелета сохраняются согнутые в коленях ноги, сочлененные с костями таза. Вдоль южной стены камеры вместе с тем имеется свободное пространство. Видимо, в последний период функционирования камеры части находившихся здесь трупов были сдвинуты к северной стене, чтобы очистить место для нового захоронения, которое, однако, почему-то не было совершено. Из всех южнотуркменистанских сооружений этого типа

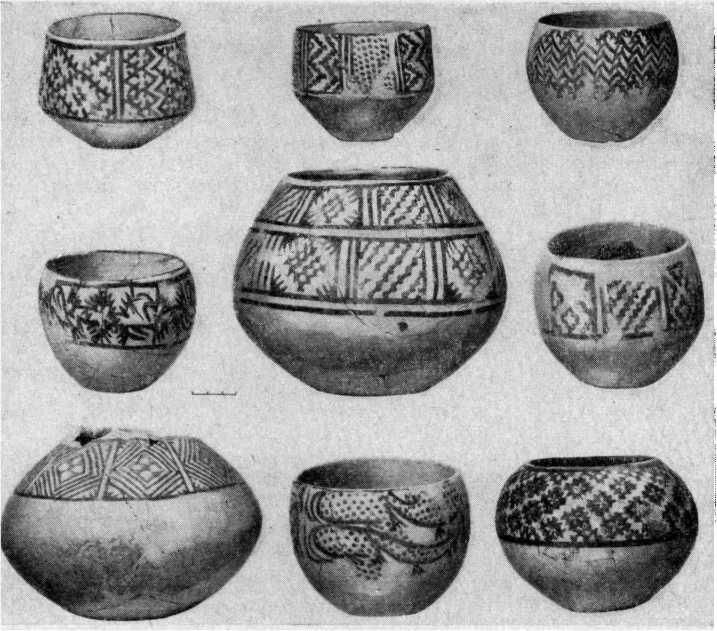

кара-депинская гробница выделяется обильным инвентарем.

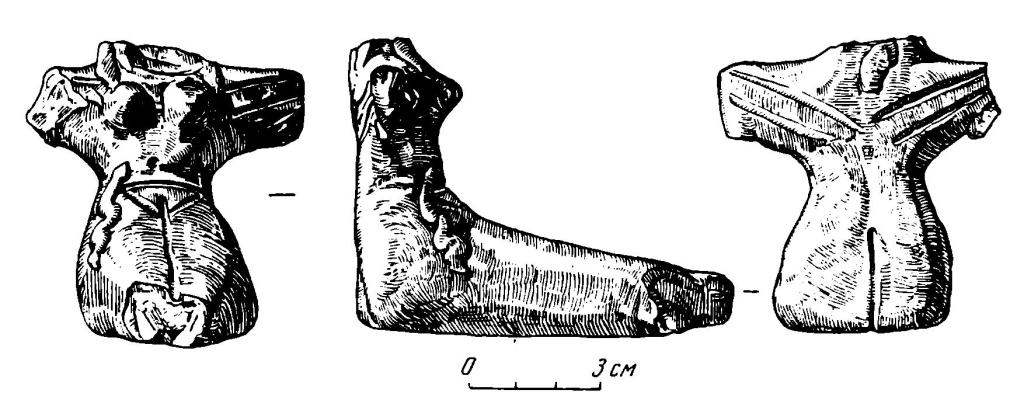

В его состав входили 17 глиняных сосудов — три серых и 14 расписных (рис. 3), а также три каменных, каменные бусы, медная лопаточка и терракотовая статуэтка сидящей женщины, по ноге которой ползет змея (рис. 2). Статуэтка была найдена в перемещенном состояния у внешней грани восточной стены.

Новые раскопки показали, что традиция коллективных захоронений сохраняется на юго-западе Средней Азии и в эпоху бронзы. В шурфе на Хапуз-депе в 1962 г. в слоях времени Намазга IV были открыты часть погребальной камеры с тремя скелетами и площадка, усеянная человеческими костями (восемь черепов), возможно также являющаяся частью аналогичного сооружения 8. На Алтын-депе в слоях этого же времени удалось обнаружить две погребальные камеры на склоне холма (в одной три, в другой семь костяков) и на территории городища целый архитектурный комплекс, состоящий из небольших смежных комнаток, использовавшихся для коллективных захоронений 9. Наконец, в 1963 г. значительное число погребальных камер, в основном круглых в плане с ложным сводом (толосы), раскопано В. И. Сарианиди в энеолитических слоях поселения Геоксюр.

Рис. 1. Кара-депе. Раскопки 1962 погребальной камеры. 1 —каменные сосуды; 2 — керамические сосуды, № 109, 111—118, 120—122, 124—129, 131—133 — черепа.

Таким образом, становится совершенно ясно, что перед нами не случайное изолированное явление, а стойкая и широко распространенная традиция.

Значительный интерес представляет и факт сосуществования в южно-туркменистанских оазисах двух типов захоронений: одиночных могил и коллективных погребений. Так, на Кара-депе в слое Намазга III обнаружено, помимо описанной выше погребальной камеры, около полутора десятков одиночных погребений. Значительное число одиночных могил найдено и на Геоксюре в слоях, одновременных толосам, и на Алтын-депе в слоях эпохи

бронзы. Вместе с тем до рубежа IV и III тыс. до н. э. на юго-западе Средней Азии были известны лишь одиночные погребения. Вполне естественно было сопоставлять появление коллективных гробниц на грани IV и III тыс. до н. э. с усилением связей среднеазиатских общин с соседями и прямо с проникновением в их среду иноплеменных групп 10. В таком случае в сосуществовании двух погребальных традиций следовало бы видеть проявление сосуществования различных этнических групп. Действительно в странах, соседних со Средней Азией, в среде оседлых земледельцев поры энеолита и бронзы известны коллективные погребения.

Рис. 2. Терракотовая статуэтка сидящей женщины

В Белуджистане в 1925 г. были произведены слабо документированные раскопки на поселении Сохр Дамб, где в слоях III тыс. до н. э. обнаружены как одиночные погребения, так и коллективные захоронения, представленные скоплениями сосудов и перемешанных костей, возможно, помещавшихся в общую могильную яму 11. В одной такой группе было найдено семь сосудов и части костяков четверых пожилых людей и двух детей, в другой,— 32 сосуда, останки двух пожилых людей, одного семнадцатилетнего подростка и ребенка одного года.

Недавно подобное сосуществование двух типов погребений было отмечено и для южного Афганистана. Здесь в комплексе Мундигак III (первая треть III тыс. до н. э. по Ж. М. Касалю, и середина III тыс., с нашей точки зрения) были обнаружены две группы могил 12. Для более ранних характерны одиночные захоронения в ямах, а позднее наряду с ними появляются коллективные погребения в специальных камерах из сырцового кирпича, прямоугольных в плане и крайне близких кара-депинской гробнице. Кости здесь находятся в перемешанном состоянии. В одном случае отмечены части восьми скелетов пожилых людей и одного ребенка.

Рис. 3. Сосуды из Кара-депинской гробницы

Эти погребения Сохр Дамба и Мундигака близки южнотуркменистанским гробницам не только по признаку коллективного захоронения, но, как кажется, и по обряду. Г. Харгрейве полагал, что перед ним так называемое частичное захоронение костей неполных скелетов. Ж. М. Касаль вообще называет коллективные гробницы оссуариями и полагает, что в них содержатся остатки двух видов захоронений. Во-первых, разрозненные кости, помещенные сюда после их очистки от мягких частей. Во-вторых, это трупы, разрезанные на части или целые. Однако следует иметь в виду, что в Мундигаке, как и в Кара-депе, гробницы сохранились не на полную высоту, а лишь частично. В Сохр Дамбе же низкая методика работ вообще не позволяет судить о характере могильного устройства коллективных погребений 13. Между тем на геоксюрских толосах, где в ряде случаев сохранилось даже перекрытие, было установлено, что первоначально трупы помещались в камеры в традиционной для энеолита скорченной позе и лишь при смещении более ранних погребений образовались маловыразительные завалы костей 14. Поэтому есть основания считать, что аналогичным был обряд погребения на Мундигаке, где кости, помещенные, по Ж. М. Касалю. после их очистки, являются остатками наиболее старых трупов, а целые или части целых трупов — это более поздние захоронения. Недаром в Мундигаке, как и в кара-депинской гробнице, кости ног чаще всего встречаются в нерасчлененном положении в отличие от ребер и позвонков. При перемещении полусгнивших останков туловище в отличие от ног легко распадалось на отдельные части.

Как мы видим, коллективные погребения Афганистана и Белуджистана близки по времени среднеазиатским гробницам. Как в Средней Азии, здесь отмечается сосуществование одиночных и коллективных захоронений, и во всяком случае в Афганистане одиночные погребения оказываются более древними. Ж. М. Касаль, при сопоставлении этапов развития южно-афганистанских общин и памятников Сузианы, прямо пишет об усилении контактов этих районов в начале периода Мундигак III и даже о прибытии в Мундигак переселенцев из района Суз 15. Далее он отмечает, что наряду со сходством керамики общность погребальных обрядов Мундигака и Сохр Дамба (Наля) может свидетельствовать об общности происхождения населения этих районов 16. Интересно отметить, что и советские исследователи, рассматривая «внезапное» появление геоксюрских толосов, также обратили внимание на район Суз 17. Может быть, действительно в распространении коллективных захоронений в III тыс. до н. э. на памятниках Средней Азии (Геоксюр, Кара-депе), Афганистана (Мундигак) и Белуджистана (Сохр Дамб, Дамб Бухти), где они сосуществуют с более древней местной традицией одиночных погребений, следует видеть этапы расселения эламских племен двумя путями северным и южным? Как мы знаем, конец IV — начало III тыс. до н. э. было временем значительных перемещений в среде племен, обитавших вокруг Иранского плато, и инфильтрация в Среднюю Азию центрально-иранских элементов не вызывает сомнений 18. Однако подобное объяснение представляется слишком упрощенным. Действительно, в Сузиане известны гробницы из сырцового кирпича с ложным сводом, содержащие коллективные захоронения. К сожалению, они плохо исследованы и опубликованы 19. Но во всяком случае несомненно, что они относятся лишь ко времени Сузы Д или Сузы II, т. е. не раньше начала III тыс. до н. э. Погребения времени Сузы А (Сузы I) представляют собой одиночные ямные захоронения 20.

Рассматривая вопрос о происхождении геоксюрских толосов, следует иметь в виду две стороны вопроса. Один — это архитектурная форма круглого в плане сооружения с ложным сводом, действительно находящая себе, ближайшие параллели и прототипы в эламо-месопотамской среде 21. Другой — это сам принцип не одиночного, а коллективного захоронения, имеющий широкие параллели в археологическом материале Старого и Нового Света. Достаточно вспомнить гробницы эгейского мира или «каверны» перуанского Паркаса. Едва ли можно связывать эту традицию исключительно с переселениями. Так, например, раскопки 1963 г. ясно показали широчайшее распространение коллективных захоронений на Геоксюре, где толосы насчитываются буквально десятками. Между тем нет оснований говорить здесь о полной смене населения в конце IV — начале III тыс. до н. э., а, наоборот, можно думать, что имела место частичная ассимиляция пришельцев. Особенно заметна такая ассимиляция центральноиранских элементов на Кара-депе.

В этой связи следует поставить вопрос: не связано ли широкое распространение обряда коллективных погребений с какими-либо внутренними процессами тех обществ, в которых этот обряд наблюдается. Имеются основания видать в рассмотренных коллективных гробницах семейные усыпальницы. На это указывает само число погребенных. На Геоксюре (в камерах, вскрытых в 1957 г.) это четверо — восемь человек, в Мундигаке до девяти, в Сохр Дамбе четыре — шесть. В этом отношении кара-депинская гробница с 23 черепами составляет пока исключение. Но как раз именно в конце IV — первой половине III тыс. до н. э. в Южном Туркменистане отмечаются изменения в типах жилых домов, как будто связанные с усилением самостоятельности большесемейных общин и обособлением их внутри родовой организации 22. Скорее всего с той же тенденцией к обособлению связано и широкое распространение обряда коллективных погребений, объединявших членов семейных общин и после их смерти. В данном случае даже сам вопрос о прародине подобного обряда не столь важен, если социальная среда оказывалась особенно благоприятной для его восприятия. Возможно, уже на более ранних родовых кладбищах погребения близких родичей как-то отмечались намогильными сооружениями, до нас ни в одном случае не дошедшими. Возрастание же экономической и социальной роли семейной общины привело к тому, что родовое кладбище оказалось состоящим не из монотонного однообразия одиночных захоронений, а из коллективных гробниц. В настоящее время определение антропологического материала из кара-депинской камеры, плохо сохранившегося в силу близости дернового слоя, еще не завершено. На Геоксюре в толосе Б из восьми погребенных удалось определить возраст семи. Одно погребение принадлежало мужчине, а шесть женщинам (одна юношеского возраста, две зрелого возраста, две возмужалые и одна старческого возраста). В толосе В на том же памятнике из шести погребений определено пять (мужчина средних лет, три женщины того же возраста и один ребенок восьми лет неясного пола). Детальное исследование половозрастного состава погребенных, бесспорно, должно помочь в уточнении характера социальных ячеек, оставивших эти гробницы.

Последнее, на чем хотелось бы остановиться в связи с кара-депинской погребальной камерой, — это семантика найденной там женской статуэтки с ползущей змеей. До сих пор женские фигурки, находимые на южнотуркменистанских памятниках, как правило, были лишены каких-либо атрибутов, исключая детали одежды. Обнаружение в погребении статуэтки женщины со змеей, бесспорно, подводит нас к одной из персонофикаций Богини Матери в образе хтонического божества, владычицы подземного мира. Хорошо известны критские богини со змеями, фаянсовые, золотые и костяные статуэтки которых неоднократно находили при раскопках. Как отмечают исследователи, критская богиня, изображенная в хтоническом, разрушающем аспекте, скорее держит гадюк, чем безвредных змей 23. Образ богини со змеями известен и в Месопотамии 24. Специальное его рассмотрение несомненно позволит более полно исследовать религиозные представления и погребальные обряды древнеземледельческих племен.

К содержанию 101-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Р. Рumреllу. Explorationsin Turkestan, v. I. Washington, 1908. ↩

- Б. А. Куфтин. Полевой отчет о работе XIV отряда ЮТАКЭ. Труды ЮТАКЭ, т. VII. Ашхабад, 1956, стр. 268—271. ↩

- А. Ф. Ганялин. Погребения эпохи бронзы у селения Янги-кала. Труды ЮТАКЭ. т. VII, стр. 374—384. ↩

- Д. Дурдыев. Итоги полевых работ Сектора археологии. ТИИАЭ АН ТССР, т. V. Ашхабад, 1959, стр. 8. В 1962 г. детское захоронение было расчищено в одном из дворов на поселении Джейтун. ↩

- В. М. Массон. Кара-депе у Артыка. Труды ЮТАКЭ, т. X, 1961, стр. 409—420. ↩

- В. И. Сарианиди. Новый тип древних погребальных сооружений Южной Туркмении. С А, 1959, № 2, стр. 235—238; он же. Энеолитическое поселение Геоксюр. Труды ЮТАКЭ, т. X, стр. 284—299. ↩

- В. М. Массон. Новые раскопки на Джейтуне и Кара-депе. СА, 1962, № 3, стр. 165—166. ↩

- Ср.: В. И. Сарианиди. Земледельческие племена юго-восточной Туркмении. Автореферат. М., 1963, стр. 9 ↩

- Раскопки А. Ф. Ганялина, Д. Д. Дурдыева и А. А. Марущенко в 1959—1961 гг. ↩

- В. И. Сарианиди. Земледельческие племена юго-восточной Туркмении, стр. 6; В. М. Массон. Средняя Азия и Иран в III тыс. до н. э. КСИА, вып. 93, 1963, стр. 20—21. ↩

- Н. Hargreaves. Excavations in Baluchistan 1925. MASI, № 35, Calcuta, 1929, p. 21—28. О датировке комплекса Нал-Нундара, к которому принадлежат эти погребения см.: S. Ріggоll. Ancient India, 1952, p. 80—87. ↩

- J. М. Сasa1. Fouilles de Mundigak. MDAFA, t. XVII. Paris, 1961, v. I, p. 44— 46; v. II, pi. X. ↩

- Интересно, что в другом белуджистанском памятнике Дамб Бутхи для коллективных захоронений использовались камеры размером около 1,5 X 2,4 м. С. Пиггот полагает, что это могли быть не специальные гробницы, а обычные комнаты во вторичном использовании (S. Piggott. Op. cat., p. 82), но это не меняет сути дела. ↩

- В. И. Сарианиди. Энеолитическое поселение Геоксюр, стр. 286—291. ↩

- J. М. Сasаl. Fouilles de Mundigak, v. I, p. 118. ↩

- J. М. Сasal. Op. cit., p. 114. ↩

- В. И. Сарианиди. Новый тип…, стр. 239; он же. Энеолитическое поселение Геоксюр, стр. 299. ↩

- В. М. Массон. Средняя Азия и Иран.., стр. 17—19. ↩

- J. Е. Gauthier, G. Lamрге. Fouilles de Moussian. MDP, VIII, Paris, 1905, p. 74—80. ↩

- J. de Morgan. Prehistoric Orientale. Paris, 1927, v. III, p. 49; R. de Mecquenem. Fouilles prehistoroques en Asie occidentale. L’anthropologie, 1938, t. 48,N. 1—2, p. 65. ↩

- Круглые дома, видимо, в результате тех же месопотамских воздействий появились в геоксюрском оазисе еще до толосов в пору раннего Намазга II (см.: В. М. Массон. Восточные параллели убейдской культуры. КСИА, вып. 91, 1962, стр. 6—8). ↩

- В. М. Массон. Новые раскопки…, стр. 171—173. ↩

- A. Evans. Palace of Minos, v. I. London, 1921, p. 508—509; E. O. James. The Cult of the Mother Goddess. London, 1959, p. 130. ↩

- A. Jeremias. Handbuch der altorientalischen Geisteskultur. Leipzig, 1913, S. 69, Abb. 46. ↩