К содержанию 93-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Обширный материал, накопленный археологической наукой, позволяет не только проследить эволюцию культуры и хозяйства на той или иной территории, но в отдельных случаях подойти к изучению конкретных событий дописьменной истории древних племен и народностей. Одним из примеров, этого, как кажется, могут служить взаимоотношения между племенами Средней Азии и Ирана в конце IV — первой половине III тысячелетий до н. э.

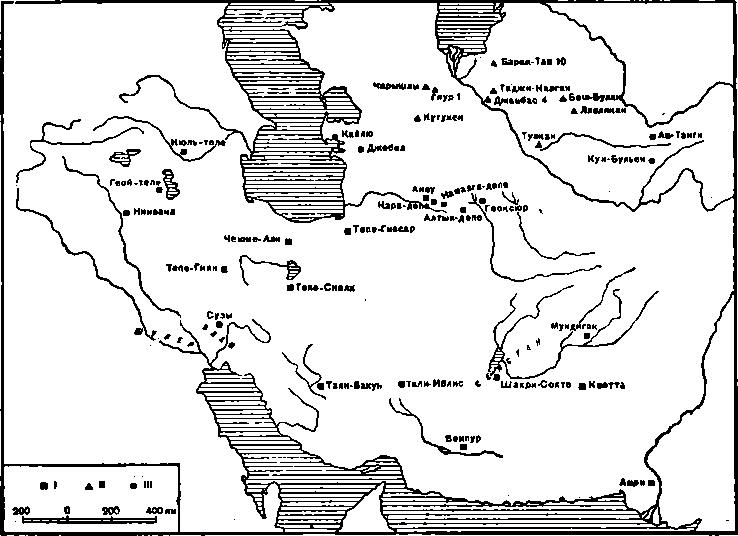

В это время по территории Ирана и Средней Азии проходили границы, разделяющие три большие культурно-хозяйственные зоны древнего Востока (рис. 5). На юго-западе Ирана в плодородных долинах рек Каруна и Керхе сложилось раннеклассовое общество Элама, состоявшего из отдельных городов-государств. Весь остальной Иран занимали племена оседлых земледельцев и скотоводов, для культуры которых характерно употребление расписной керамики. Нет данных, которые свидетельствовали бы о том, что развитие какой-либо из групп этих племен вышло за рамки первобытнообщинного строя. Число племенных групп, вероятно, образовывавших этнографические общности, было сравнительно велико. Накопленные археологические материалы позволяют говорить, по крайней мере, о пяти таких группах, и число их, несомненно, возрастет в ходе дальнейших полевых работ.

Центральный Иран занимали племена, известные по раскопкам таких памятников, как Тепе-Сиалк у Кашана 1, Чешме-Али у Рея 2, Тепе-Гисар у Дамгана 3. Довольно близка культуре этих племен и культура земледельческо-скотоводческих общин Центрального Загроса (Тепе-Гиян у Неха-венда 4). Своеобразными традициями отличалась культура Северо-Западного Ирана, где приурмийский район с III тысячелетия до н. э. входил в восточноанатолийско-закавказскую культурную общность, весьма отличную от распространенной на остальной территории Ирана 5. На территории Фарса располагались многочисленные поселки древних земледельцев, изготовлявших расписную посуду и образовывавших как бы земледельческий тыл раннеклассового Элама 6. Особую группу составляют памятники Бемпура и Кермана в Юго-Восточном Иране 7, находящие много общего с раннеземледельческой культурой Сеистана 8. К сожалению, пока совершенно не известны памятники Северо-Восточного Ирана, где, судя по косвенным данным, особая группа племен занимала районы Хорасана.

Рис. 5. Иран и Средняя Азия в IV—III тысячелетиях до н. э. 1 — земледельческие поселения; 2 — памятники кельтеминарской культуры; 3 — прочие памятники неолита.

К зоне земледельческо-скотоводческих племен примыкала и юго-западная часть Средней Азии 9. Большая часть Средней Азии была занята племенами третьей зоны — охотниками и рыболовами, культура которых длительное время сохраняла весьма архаический неолитический облик (рис. 5). Наиболее значительную территорию занимали племена, образовывавшие (с рядом локальных вариантов) кельтеминарскую культурную общность. Памятники этих племен известны по Узбою в правобережном и левобережном Хорезме 10, в Кызыл-Кумах 11 и низовьях Зеравшана 12.

Во многих отношениях близка кельтеминарской культуре и культура прикаспийских племен 13. Значительным своеобразием и архаизмом отличается культура неолитических племен горных областей Западного Таджикистана 14. Таким образом, если территория Ирана уже почти вся была занята оседлоземледельческими племенами, Средняя Азия четко разделялась на две зоны: земледельцев-скотоводов на юго-западе и охотников- рыболовов на севере и востоке. Аналогичное явление мы наблюдаем и в Индии IV—III тысячелетий до н. э. В это время Средняя Азия и Индия были странами, по которым проходила граница между миром оседлого земледелия и обширными пространствами, где продолжалось развитие присвояющего хозяйства.

Мы собираемся остановиться в первую очередь на вопросах взаимоотношений земледельческих племен Средней Азии и Ирана. Обратимся к анализу конкретных материалов. Территория, занятая в конце IV — первой половине III тысячелетий до н. э. среднеазиатскими земледельцами, совершенно четко разделяется на две культурных области, возможно, соответствующие территориям обитания двух племенных союзов. Западная группа, к которой относятся такие памятники, как Анау, Кара-депе у Артыка, Намазга-депе (более западные поселения плохо изучены), по многим особенностям и, главное, по характеру расписной керамики отлична от восточной группы, которая объединяет поселения Геоксюрского оазиса в древней дельте Теджена, Серахское поселение, Илгынлы-депе у Чаача и Алтын-депе у Меана. Несмотря на отличия, в обеих областях в рассматриваемое время происходили существенные изменения в культуре, свидетельствующие о том, что обе они переживали общие исторические судьбы.

[adsense]

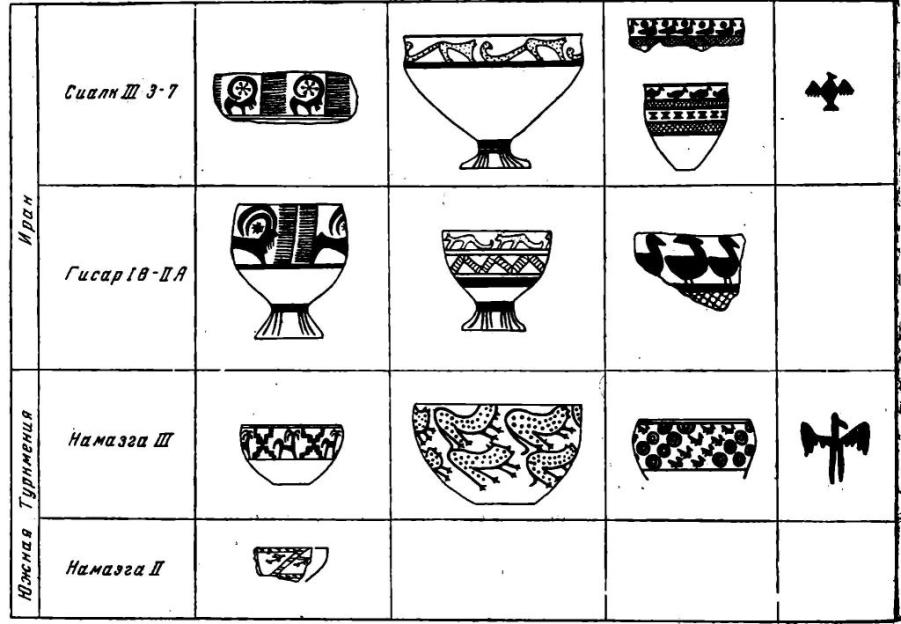

На памятниках западной группы в конце IV — начале III тысячелетий до н. э. ранее бытовавшая керамика типа Намазга II сменяется комплексом типа Намазга III 15. При этом наблюдаются новые элементы в расписной орнаментации. В геометрических мотивах, наряду с сохранением старых узоров, распространяются крестовидные фигуры, полукресты, пиловидные линии, ранее почти не встречавшиеся. Но особенно большие изменения происходят в росписи с зооморфными сюжетами. В пору Намазга II известны лишь воспроизведения козлов, тогда как на посуде времени Намазга III мы встречаем уже целый зверинец. Кроме козлов, здесь и коровы, и пятнистые барсы, и изображения идущих птиц, и орлы с распростертыми крыльями. Хотя сам факт наличия рисунков козлов как бы сохраняет традиции времени Намдзга II, в облике этих животных происходят существенные изменения. Козлы, изображенные на керамике времени Намазга II, — это линейно-схематические фигурки с четырьмя ногами и обычно загнутым вверх хвостом. На керамике периода Намазга III — фигуры профильные, часто выполненные с незаурядным художественным мастерством. От линейно-схематичной манеры здесь не осталось и следа. В соответствии с требованиями профильного изображения у козлов видны две ноги; хвост обычно опущен вниз.

В расписной керамике Намазга II нет истоков для подобной манеры изображения животных. Барсы, птицы, орлы и коровы в то время вообще не известны в росписи. Между тем и подобная манера рисунков, и сами мотивы находят прямые аналогии в росписи на посуде, производившейся земледельцами Центрального Ирана, поселения которых представлены такими памятниками, как Тепе-Сиалк и Тепе-Гисар. Здесь мы встречаем прямые и непосредственные аналогии профильной манере изображения и к самому подбору животных. Наиболее близкие параллели могут быть отмечены в таких иранских комплексах, как Гисар IВ-IIА и Сиалк III, 3—7 (рис. 6). Это обстоятельство, естественно, наводило на мысль, что изменения, которые наблюдаются в расписной керамике типа Намазга III, связаны с какими-то воздействиями, идущими со стороны Центрального Ирана. При этом можно отметить, что традиционная для Сиалка и Гисара манера профильного изображения была переосмыслена в Средней Азии. Так, например, фигуры барсов, гораздо более условные, чем в Центральном Иране, изображались с четырьмя ногами, причем точечное заполнение между двумя из них сохранялось. Эти точки были логичны при профильном рисунке, но теряли всякий смысл, когда кара-депинские гончары подчеркивали деталировкой когтей, что на рисунке изображаются не две ноги, а все четыре. Несколько неожиданное усиление влияния со стороны центральноиранских племен казалось странным, и поэтому было выдвинуто предположение, — не имеем ли мы в данном случае дело с передвижением каких-то племенных групп 16. В настоящее время новые данные свидетельствуют о справедливости подобного заключения.

Рис. 6. Расписная керамика Ирана и Средней Азии.

Одновременно со сменой расписной керамики типа Намазга II посудой типа Намазга III происходят изменения и в погребальном обряде 17. Для ранних погребений были характерны положения на левом боку и выдержанная ориентация головой на юго-юго-запад. В слоях Намазга III начинают появляться погребения на правом боку и с иной ориентацией. Наконец, происходят изменения и в антропологическом типе, ясно указывающие на появление нового населения. Т. А. Трофимова и В. В. Гинзбург, исследовавшие довольно обширную коллекцию антропологических материалов, происходящих с Кара-депе, отмечают, что в погребениях времени Намазга III захоронены люди с более массивным черепом. Эти различия противоречат обычной направленности эпохальной изменчивости, и по заключению Т. А. Трофимовой и В. В. Гинзбурга люди, захороненные там, морфологически могут быть сближены с типом погребенных в Сиалке I—IV 18.

Все эти факты не оставляют сомнений в том, что в конце IV — начале III тысячелетий до н. э. произошла инфильтрация племенных групп из Центрального Ирана в западную область среднеазиатских земледельцев. Культурные явления, связанные с этрй инфильтрацией, не ограничиваются изменениями в типах расписной керамики. В пору Намазга III отмечаются и иконографические изменения в мелкой глиняной скульптуре; это как бы отзвук южноубейдских (шумерских) влияний 19.

Обратимся к восточной группе среднеазиатских земледельцев. И для этой группы можно указать данные, свидетельствующие если не о проникнонии сюда нового населения, то, во всяком случае, о сильных культурных влияниях со стороны Ирана 20. Расписная керамика восточных племен конца IV — первой половины III тысячелетий до н. э, значительно отличается от посуды, ранее бытовавшей в этих областях. Новая посуда расписана яркими красками двух цветов и характеризуется богатой геометрической орнаментикой, в которой видное место занимают крупные крестовидные фигуры, полукресты, пиловидные линии. В некоторых случаях мотивы и композиция этой керамики, получившей название геоксюрской, могут быть возведены к посуде типа Намазга II 21. Однако многие мотивы и, в частности, крупные крестовидные фигуры с внутренним заполнением, так же как и животные на посуде Намазга III, лишены местных прототипов. Было высказано предположение, что частично это объясняется влиянием со стороны таких видов прикладных искусств, как ткани, различные плетеные изделия, аппликаций и т. п. 22

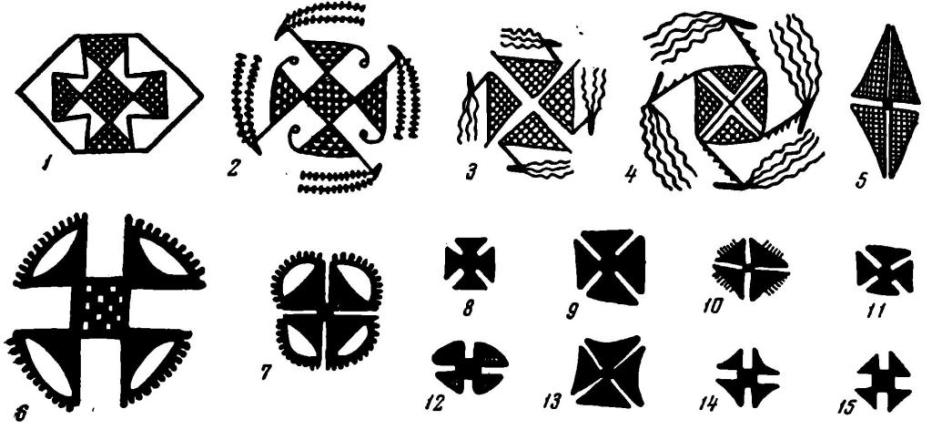

В настоящее время удалось найти довольно точный прототип одного из специфических геоксюрских мотивов — фигуру рассеченного креста, внутри которой помещена вторая крестовидная фигура, образованная ромбом и четырьмя треугольниками. И ромб, и треугольники заполнены сеткой. На материалах орнаментации геоксюрской посуды семантика такой фигуры совершенно необъяснима. Между тем в керамике Северной Месопотамии V тысячелетия до и. э. был довольно широко распространен мотив креста, образованного ромбом с четырьмя треугольниками по углам. Однако здесь семантика рисунка довольно ясна: все треугольники изображены с Головами козлов и короткими хвостиками (рис. 7). Как полагают исследователи композиция изображает козлов вокруг источника воды. Интересно, что уже в V тысячелетии до н. э. этот мотив претерпевает различные изменения — в основном схематизируется 23. Заполнение геоксюрского креста, вероятно, восходит в конечном итоге к аналогичному мотиву. Возможно, в пору бытования геоксюрской посуды подлинная смысловая нагрузка рисунка была забыта, и он сохранял лишь магическое значение вообще.

Правда, этот северомесопотамский прототип отделен от геоксюрской керамики большим промежутком времени и весьма отдален территориально. Однако мотив мальтийского креста, хорошо известный по расписной керамике Суз, Сиалка, Тали-Бакуна и других иранских памятников, по остроумной догадке А. Парро, восходит к той же композиции четырех козлов вокруг источника 24. В росписи керамики Тали-Бакуна, например, ясно видно, что кресты состоят из центрального квадрата и четырех треугольников. При этом треугольники иногда сохраняют сетчатое заполнение 25. Эти памятники Центрального и Юго-Западного Ирана относятся к IV тысячелетию до н. э. и, следовательно, ближе к среднеазиатским и хронологически, и территориально.

Рис. 7. Мотив креста в расписной керамике древнего Востока. 1 — Геоксюр 2; 2 — Самарра; 3, 4 — Багуз; 5, 9, 10, 12 — Тали-Бакун; 6—8 — Мусиян; 11, 15 — Тепе-Гиян; 13, 14 — Сузы.

Однако геоксюрский крест в некоторых отношениях ближе к северо-месопотамскому типу, чем мальтийские кресты Сиалка, Тали-Бакуна и Суз. В этих иранских памятниках сетчатое заполнение креста относительно редко; обычно фигура дается сплошной заливкой. В Средней Азии же сплошной заливки нет, и центральный ромб и треугольники сохраняют сетчатое заполнение. Возможно, где-либо в Северо-Восточном Иране, памятники которого, к сожалению, пока не изучены, древний мотив козлов у источника сохранялся именно в такой трактовке и отсюда попал к среднеазиатским племенам. Как бы то ни было, иранско-месопотамский генезис этого мотива несомненен.

Вероятно, появление керамики геоксюрского стиля хотя бы частично обязано воздействию со стороны гончарного искусства иранских племен. Полная аналогия явлениям, отмеченным для посуды типа Намазга III, здесь налицо. Так же как и для Кара-депе, для Геоксюра можно отметить убейдское влияние в изготовлении мелкой глиняной скульптуры. В конце IV — начале III тысячелетий до н. э. на поселениях восточной группы появляются погребальные камеры с ложным сводом из сырцового кирпича. Этим камерам нет прототипа в местной архитектуре, но зато они находят довольно близкие эламско-месопотамские аналогии 26. Ранее среднеазиатские земледельцы хоронили умерших исключительно в одиночных могильных ямах, однако в погребальных камерах совершались уже коллективные захоронения. В Геоксюре камеры сосуществовали с одиночными ямными погребениями, поэтому возникает вопрос, — нет ли в данном случае двух традиций — древней местной и новой приносной.

Во всяком случае, все эти факты свидетельствуют, что и по материалам восточной группы поселений среднеазиатских земледельцев мы наблюдаем волну иранских и более отдаленных влияний, возможно, — так же как и н» Кара-депе, — связанную с какими-то передвижениями племен. Черепа из геоксюрских погребений находят некоторые аналогии на юге Месопотамии 27, но, к сожалению, остаются неизвестными антропологические материалы восточных поселений более раннего времени, чем конец IV тысячеле¬тия до н. э.

Как нам кажется, не остается сомнений, что в конце IV — первой половине III тысячелетий до н. э. резко усилилось воздействие культуры иранских племен на земледельческие общины юго-запада Средней Азии. Антропологические материалы ясно показывают, что одновременно с этим какие-то группы населения из Центрального Ирана проникали в Среднеазиатские оазисы.

Попытаемся найти историческое объяснение этому явлению. Хорошо известно, что раннеземледельческие племена в результате естественного прироста населения расселялись на территориях, иногда достаточно удаленных от мест первоначального обитания 28. Особенно большое зачение этот процесс имел на ранних ступенях развития земледельческой культуры, когда невозделанные пространства были весьма велики. Продолжалось расселение племен, обычно путем сегментации, и на последующих этапах развития раннеземледельческих племен в рамках первобытного строя. Вполне вероятно, что с одним из частных проявлений этой общей закономерности мы встретились и в данном случае.

Однако широкое расселение первых земледельческих племен во многом было обусловлено скачкообразным ростом населения в связи с переходом к новым, прогрессивным формам хозяйства, для передвижения же центральноиранской группы, уже почти два тысячелетия занимавшейся земледелием и скотоводством, следует искать какие-то иные причины. Нам представляется, что эти причины коренятся в быстром прогрессе хозяйства центральноиранской группы племен, опередившей во второй половине IV тысячелетия до н. э. своих соседей.

Раскопки Тепе-Сиалка и Тепе-Гисара, несмотря на пренебрежение западных археологов к вопросам хозяйства, дают известное представление об этом прогрессе. Широкое развитие здесь получает металлургия — многочисленные медные орудия изготовляются путем литья в закрытой форме. Еще более заметен прогресс в гончарном деле: начиная со слоя Сиалк III, 4, керамика изготовляется на гончарном круге быстрого вращения. Специальные печи для обжига посуды были известны еще в пору Сиалк III, 1. В это время гончарный круг еще не употреблялся ни одной другой группой земледельческих племен Ирана или Средней Азии, и в этом отношении Сиалк и Гисар ближе всего стоят к культуре раннеклассовых обществ Элама и Шумера.

Кроме того, есть свидетельства, что центральноиранские племена находились в тесной связи с зоной городских цивилизаций древнего Востока. Комплекс Сиалк IV, перекрывающий руины поселков местных земледель¬цев, по своему происхождению, несомненно, эламский, о чем, в частности, свидетельствуют таблички с протоэламской пиктографией. Перед нами — бесспорное свидетельство эламского проникновения далеко в глубь мира первобытных земледельцев 29. Г. Чайлд высказал предположение, что Сиалк IV — это остатки эламской фактории на торговом пути, по которому шел обмен лазуритом 30. Такие фактории хорошо известны в истории древнего Востока. Достаточно упомянуть ассирийские колонии в Малой Азии. Ассирийские купцы везли в Малую Азию продукцию ремесленников месопотамских городов, в особенности ткани, а в обмен получали серебро, свинец, медь, кожу и шерсть 31.

Из Ирана эламские и шумерские купцы, помимо руд, получали лазурит и другие драгоценные камни. Со второй половины IV тысячелетия до н. э. лазурит распространяется в Шумере и Эламе и даже достигает Египта. Особенное значение имеют сведения о торговле, получившие отражение в шумерском эпосе. В сказании о правителе Урука Энмеркаре сообщается о сношениях с владетелями Арраты, расположенной к востоку от Шумера за семью хребтами, т. е. в районе Загроса или даже еще восточнее. У владетеля Арраты урукцы требовали золото, серебро, лазурит, драгоценные камни и камень строительный. В конце концов в Аррату прибыл урукский караван с зерном, а в обмен были получены лазурит и халцедон 32. Многие детали этого сказания цоражают своей жизненной реалистичностью. Здесь, вероятно, получила отражение меновая торговля между городами Шумера и какими-то иранскими племенами. Весьма важно, что в обмен на драгоценные камни было послано зерно. Таким образом, иранские племена получали часть прибавочного продукта высокоэффективного ирригационного земледелия раннеклассовых обществ. При этом в наиболее выигрышном положении оказывалась группа центральноиранских племен, бывших непосредствен¬ными соседями городских цивилизаций.

Вероятно, прогрессивное развитие хозяйства племен Центрального Ирана было связано и с ростом населения. Но возможности расширения обрабатываемых под посевы площадей были лимитированы ограниченными водными ресурсами небольших речек и ручьев Центрального Ирана. К тому же урожайность этих районов в несколько раз уступала урожайности шумерских и эламских полей. Прокормить возросшее население путем интенсификации земледельческих работ не было возможности. Это в конечном счете, надо полагать, и сдвинуло с места некоторых из обитателей поселков, подобных Гисару и Сиалку. Едва ли произошло какое-либо организованное переселение, скажем, целого племенного союза, военная сила которого должна была помочь эмигрантам утвердиться на новьн£ местах. В таком случае на юго-западе Средней Азии остались бы памятники «чистой» сиалкской культуры, чего, однако, не наблюдается. Сиалкско-гисарские орнаменты помещены на сосудах традиционных местных форм, а известный в Гисаре и Сиалке гончарный круг не привился вовсе. Вероятно, была лишь постепенная инфильтрация отдельных родовых и большесемейных коллек¬тивов, ассимилировавшихся местным населением.

Эти передвижения принесли на юго-запад Средней Азии ряд новых веяний в области культуры. Возможно, они сыграли и роль толчка для дальнейших перемещений, в которых приняли участие также другие племенные группы. Не случайно во второй половине III тысячелетия до н. э. сосуды типичных гисарских форм появляются на юге Афганистана (Мундигак) 33, орнамент, характерный для геоксюрских традиций, — на севере Белуджистана (Кветта) 34. «Иранский» облик расписной керамики из слоя Ниневия V, датируемого первой половиной III тысячелетия до н. э., позволяет предполагать, что эти явления могли захватить и Верхнюю Месопотамию 35. В тех же случаях, когда обитавшие на территории Ирана племена выступали всей силой пламенного союза, им удавалось устанавливать политическое владычество даже в областях древних цивилизаций. Владычество кутиев в Шумере служит тому наглядным примером. Следует надеяться, что тщательная систематизация археологических материалов позволит в дальнейшем установить новые факты истории взаимодействия раннеземледельческих племен древнего Востока.

К содержанию 93-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- R. Ghirshman. Fouilles de Sialk pres de Kashan, vv. I—II. Paris, 1938—1939. ↩

- E. F. Schmidt. The Persian expedition to Rayy. University Museum Bulletin, V, Philadelphia, 1935; D. E. McCown. Comparative stratigraphy of Early Iran. SAOC, N 23, Chicago, 1942. ↩

- E. F. Schmidt. Tepe Hissar excavations, 1931. Museum Journal, XXIII, 1933, стр. 313—483; его же. Excavations at Tepe Hissar. Philadelphia, 1937. ↩

- G. Contenau, R. Ghirshman. Fouilles du Tepe Giyan pres de Nehavend. Paris, 1935. ↩

- T. Burton-Brown. Excavations in Azerbaijan, 1948. London, 1951; C. A. Burney. Eastern Anatolia in the Chalcolithic and Early Bronze Age. AS, v. VIII, 1958; P. М. Мун чаев. Древнейшая культура северо-восточного Кавказа. МИА, № 100, 1961. ↩

- L. Vanden-Berge. Archeologie de l’lran ancien. Leiden, 1959, стр. 41—44. ↩

- A. Stein. Archaeological reconaissances in North-Western India and South-Eastern Iran. London, 1937. ↩

- W. A. Fairservis. Archaeological studies in the Seistan Basin of South-Western Afghanistan and Eastern Iran. New York, 1961. ↩

- R. Pumpelly. Explorations in Turkestan, vv. I—II. Washington, 1908; см. также Труды ЮТАКЭ, т. VII, 1956; т. X, 1960 (1961). ↩

- 10 Сводный обзор памятников Хорезма и Узбоя см.: «Низовья Аму-Дарьи, Сары- камыш, Узбой». МХЭ, вып. 3, 1960. ↩

- А. И. Тереножкин. Археологическая рекогносцировка в западной части Уз¬бекистана. ВДИ, 1947, № 2; Н. Н. Вактурская. О поездке в южные Кызыл-Кумы в 1955 году. В кн.: Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1955—1956 гг. МХЭ, вып. 1, 1959. ↩

- Я. Г. Гулямов. Археологические работы к западу от Бухарского оазиса. ТИИА АН УзССР, вып. VIII, 1956; У. Исламов. Открытие неолитической культуры на Махан-Дарье. «Общественные науки в Узбекистане», 1961, № 1. ↩

- Основной изученный памятник — пещера Джебел. См. А. П. Окладников. Пещера Джебел — памятник древней культуры прикаспийских племен Туркмении. Тру¬ды ЮТАКЭ, т. VII, 1956. ↩

- А. П. Окладников. Исследование памятников каменного века Таджикистана. МИА, № 66, 1958; его же. О работах по изучению каменного века Таджикистана в 1957 г. В кн.: Археологические работы в Таджикистане в 1957 году. Труды ИИАЭ, т. CIII, 1959. ↩

- В. М. Массон. Расписная керамика Южной Туркмении по раскопкам Б. А. Куфтина. Труды ЮТАКЭ, т. VII, 1956; его же. Кара-депе у Артыка. Труды ЮТАКЭ, Т. X, 1960 (1961). ↩

- В. М. Массон. Изучение энеолита и бронзового века Средней Азии. СА, 1958 .Ne 4, стр. 51, 52. ↩

- В. М. Массон Кара-депе у Артыка, стр. 380. ↩

- Т. А Трофимова и В. В. Гинзбург. Антропологический состав населе¬ния Южной Туркмении в эпоху энеолита. Труды ЮТАКЭ, т. X, 1960 (1961), стр. 514. ↩

- В. М. Массон. Восточные параллели убейдской культуры. КОИА АН СССР, вып. 9ІІ, 1962. ↩

- Характеристику восточных памятников этого времени см. В. И. Сарианидм. Энеолитическое поселение Геоксюр. Труды ЮТАКЭ, т. X, 1960 (1961); А. Ф. Гайя« лин. Илгынлы-депе. ТИИАЭ, т. V, 1959. ↩

- Не вполне верен категорический вывод В. И. Сарианиди (указ. с^ч., ст.р. 280), что геоксюрская керамика по орнаментике и композиции совершенно не связана с более ранней посудой среднеазиатских земледельцев. ↩

- В. М. Массон. Южнотуркменистансквй центр раннеземледельческих культур. Труды ЮТАКЭ, Т. X, 1960 (1961), стр. 22—24. ↩

- Такова, например, керамика самаррского типа из Багуза: RJ duMensil de В и і 8 s о n. Baghouz, l’ancienne Corsote. Leiden, 1948, табл. XXVIL 1 ↩

- A. Parrot. Archeologie mesopotamienne. Technique et problemes. Paris, 1953, стр. 206. ↩

- A. Langsdоrf, D. E. McCown. Tall-i-Bakun A. Season of 1932. OIP. v. LIX, Chicago, 1942, табл. 40, 5, 6; табл. 44, 10; табл. 45, 5. ↩

- В. И. Сарианиди. Указ. соч., стр. 299. ↩

- Т. А. Трофимова и В. В. Гинзбург. Указ. соч., стр. 515. ↩

- С. Н. Бибиков. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. МИА, № 38, 1953, стр. 278, 279; И. Н. X лопни. Некоторые вопросы развития древнейших земледельцев. В кн.: Исследование по археологии СССР. Л., 1961, стр. 52—55. ↩

- R. Ghirshman. Fouilles de Siak…, v. I, стр. 86. ↩

- Г. Чайлд. Древнейший Восток в свете новых раскопок. М., 1956, стр. 295. ↩

- И. М. Дьяконов. Развитие земельных отношений в Ассирии. Л., 1949, стр. 17. ↩

- S. N. Kramer. Enmerkar and the lord od Arrata. A sumerian epic tale of Iraq and Iran. Philadelphia, 1952. ↩

- J. М. Сasae. Quatre campagnes de fouilles a Mundigak, 1951—1954. «Arts Asia- tiquee», t. I, f. 3. Paris, 1955. ↩

- В. М. Массон. Рец.: W. A. Fairservis. Excavations in the Quetta valley, West Pakistan. CA. 1960. N 3, стр. 350—352. ↩

- A. L. Perkins. The comparative archaeology of Early Mesopotamia. SAOC. N 25. Chicago, 1957. стр. 164, 165. ↩