К содержанию 83-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

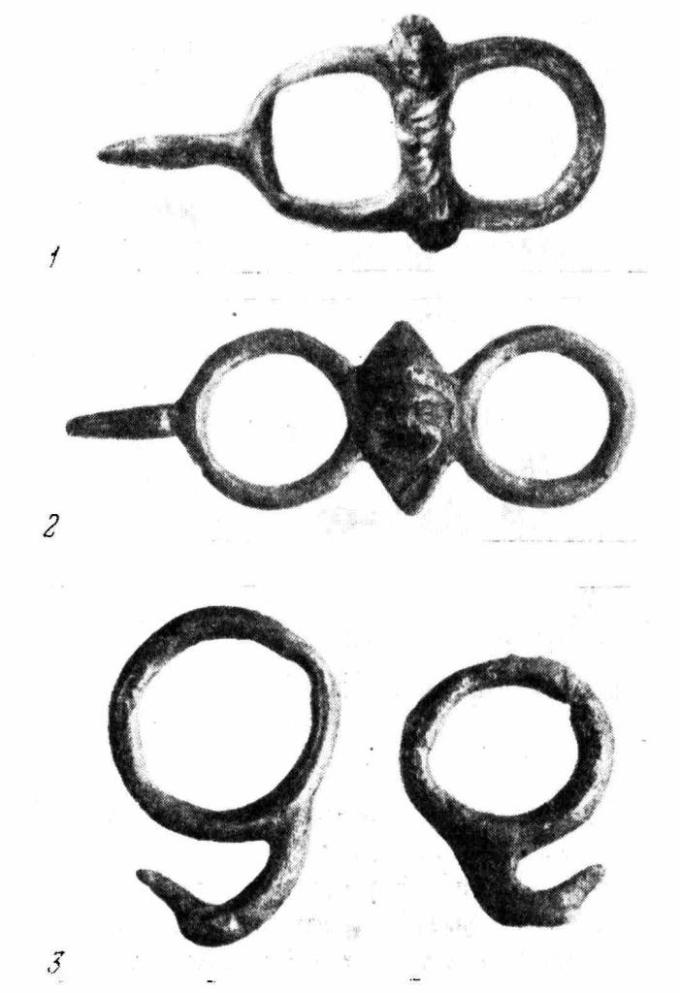

Среди вещей из Артюховского кургана, еще не изданных, есть обнаруженная в преддверии склепа № 2 серебряная пряжка от пояса. Она привлекает к себе внимание не совсем обычной формой и украшением в виде человеческой фигуры 1 (рис. 56—1). Массивная, литая пряжка состоит из двух колец, соединенных друг с другом наподобие уложенной горизонтально цифры восемь. Между кольцами — продолговатая пластина с рельефной фигурой женщины, а от левого кольца выдается вбок длинный шип, которому придана форма головы лебедя; благодаря этому, кольца пряжки воспринимаются как извивы длинной, раздвоенной лебединой шеи.

Насколько нам известно, среди скифских поясных пряжек нет прямых аналогий описанному предмету 2. Но если мы обратимся « областям, населенным в эпоху эллинизма сарматами, то поиски наши увенчаются успехом. В погребениях прохоровского типа, в Нижнем Поволжье, бронзовые пряжки в форме «восьмерки» встречаются настолько часто, что в науке их причисляют к памятникам, типичным для культуры обитавших в этом районе сарматских племен 3. По форме эти изделия ничем, кроме деталей, не отличаются от пряжки из Артюховского кургана, только шипы у них более короткие и не оформлены в виде птичьей головы; отсутствует также фигурный рельеф между кольцами, хотя у некоторых экземпляров приделана пластинка, прикрывающая стык обоих колец. Массовый характер находок подобных пряжек в сарматских погребениях Нижнего Поволжья показывает,

что родину их следует искать в этих областях, откуда они и распространились на запад.

[adsense]

Проникновение пряжек сарматской формы на Боспор и далее на запад засвидетельствовано не только находкой в Артюховском кургане. В мавзолее Неаполя Скифского, в деревянном ящике XXIV 4, встречена, на поясе погребенного там воина, бронзовая пряжка того же типа; она украшена изображением греческой комической маски на ромбовидной пластине, прикрывающей стык колец (рис. 56—2). Шипу, правда, не придана форма головы птицы; но в том же мавзолее, в каменной гробнице знатного скифа, найдены 4 приспособления для подвешивания оружия к наборному поясу 5, состоящие из кольца с крючком, оформленным в виде птичьей головы, которые ближайшим образом напоминают трактовку колец и шипа на артюховской пряжке (рис. 56—3). В собрании Государственного Эрмитажа хранятся еще 3 бронзовые пряжки — близкие аналогии пряжке из Неаполя Скифского 6. Между кольцами их также помещается ромбовидная пластинка с рельефной комической маской. Шипы у всех 3 экземпляров сделаны в виде птичьей головы, в двух случаях сильно стилизованной; у одной из них (В-2469) сохранился на правом кольце бронзовый зажим для приклепления ремня.

Погребальный комплекс деревянного ящика XXIV в мавзолее Неаполя датируется П. Н. Шульцем временем не ранее I в. до н. э.; каменная гробница того же мавзолея, в которой найдены упомянутые крючки,— концом II в. до н. э. С этими датами хорошо согласуется предлагаемая нами датировка погребений Артюховского кургана 7 серединой или третьей четвертью II в. до н. э. Погребения в Нижнем Поволжье, в которых столь часто встречаются «пряжки в виде восьмерки», П. Рау и М. Ростовцев относят к позднему эллинизму, так же как и М. Эберт, который указывает II—I вв. до н. э. 8

Рис. 56. Серебряная пряжка из Артюховского кургана (1), бронзовая пряжка и кольца с крючком из мавзолея Неаполя Скифского (2, 3).

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении хронологические данные подтверждают высказанное выше предположение о заимствовании населением Северного Причерноморья пряжек в форме восьмерки у сарматов, а это в свою очередь хорошо согласуется с другими наблюдениями над постепенным проникновением сарматской культуры на запад в период позднего эллинизма 9.

Интересно, что местные мастера Боспора, а может быть, и Неаполя Скифского, изготовлявшие пряжки сарматского типа, привнесли в них и некоторые видоизменения, в которых сказалось влияние собственной и хорошо им знакомой греческой культуры. Кроме превращения шипа пряжки в птичью голову, об этом особенно ясно свидетельствуют украшения изделий греческой комической маской, которой, может быть, в данном случае придавалось значение апотропея.

Пряжка из Артюховского кургана украшена изображением, по-видимому, связанным с культом местной великой богини. Представлена стоящая лицом к зрителю женская фигура, облаченная в греческую одежду — китон и гиматий; обе руки согнуты в локте и кисти лежат на поясе; в правой руке, повернутой ладонью кверху,— какой-то предмет сферической формы. Голова плохо сохранилась. На лице различимы лишь следы глазных впадин и носа; над теменем выдается какой-то неясный предмет, может быть, остаток головного убора. Выше головы — полукруглый выступ пластины в виде анфемия, трактованный как пальметка. Под ногами женщины — второй такой же выступ, поверхность которого плохо сохранилась; на ней можно различить лишь впадины и бугорки, видимо, случайные. Постановка фигуры и ее греческая одежда вызывают в памяти произведения греческой пластики, но отдельные черты изображения — неподвижная поза, неправильные пропорции, схематическая передача складок, отсутствие попыток выявить скрытые под одеждой живые формы тела — выдают руку местного мастера. Вместе с тем строго фронтальная, иератическая поза фигуры наводит на мысль о связи этого образа с областью культа, на что, возможно, указывает и предмет в правой руке женщины, который, вероятнее всего, следует трактовать как сосуд типа куль-обского сосуда — обычный аксессуар скифских культовых сцен 10.

По аналогии с известными изображениями великой местной богини на ритонах из Карагодеуашха и Мерджан и других памятниках мы вправе толковать эту фигуру как изображение того же божества. Таким образом, пряжка из Артюховского кургана, из гробницы представителя местной знати Тамани, по материалу наиболее парадная из всех известных нам поясных пряжек сарматского типа, интересна еще и тем, что в ней ясно отразилось слияние различных культурных элементов — сарматской формы изделия, местных культовых представлений и эллинских художественных приемов.

К содержанию 83-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Инвентарь Эрмитажа — № Арт. 98. Кратко описана в ОАК за 1880 г. (стр. 13, № 9) как «небольшая бронзовая пряжка без украшений». До очистки пряжка была покрыта густой патиной, чем и объясняется ошибка Стефани, принявшего серебро за бронзу и не заметившего фигурного украшения. Длина предмета — 0,071 м, высота — 0,038 м; поверхность металла частично разложилась, почернела и покрылась ямками и бугорками, отчего формы рельефа в деталях неясны. ↩

- Бронзовая пряжка из собрания Ханенко («Древности Приднепровья», т. IV, табл. X, № 263) и золотая пряжка из с. Цветка (ОАК за 1896 г., стр. 88, рис. 351) только отдаленно напоминают форму публикуемой. ↩

- См., например, И. В. Синицын. Археологические исследования Заволжского отряда Сталинградской экспедиции. КСИИМК, вып. 55, 1954, стр. 89, рис. 34—6; В. П. Шилов Раскопки Калиновского курганного могильника. КСИИМК, вып. 59, 1955, стр. 124, рис. 51’—4,5; П. Рау — Известия Цетрального музея Автономной республики немцев Поволжья, вып. 2, 1927, стр. 44, рис. 51, 4, 5, и стр. 10. См. особенно недавно вышедшее в свет специальное исследование о пряжках этого типа: М. Г. Мош — нова. Раннесарматские бронзовые пряжки. МИД, № 78, М., 1960. ↩

- П. Н. Шульц. Мавзолей Неаполя Скифского. М., 1953, табл. XV, 8: стр. 35. ↩

- П. Н. Шульц. Указ, соч, табл. IV, 1,2 и табл. XIV, 2, 3; стр. 75 и 77. ↩

- 1. Инв. № П-2830 (длииа предмета — 0,066 м). Передана в Государственный Эрмитаж из Этнографического музея. 2. Инв. № В-2469 (длина—0,097 м). Куплена у Кирьянова как найденная в Керчи. 3. Инв. № В-2014 (длина — 0,082 м). Из собрания Боткина. ↩

- На эту тему нами был прочитан доклад в Государственном Эрмитаже в декабре 1957 г. ↩

- П. Рау. Указ. соч., стр. 10; М. Rostowzew. Указ. соч., стр. 597 и сл.; М. Еbегt. Указ. соч., стр. 106. ↩

- М. Rostowzew. Указ. соч., стр. 604 и сл. ↩

- См. ИАК. Вып. 49, 1913, табл. II, 1, 3-5; табл. X-XI. ↩