К содержанию журнала «Советская археология» (1957, №4)

На возвышенности правого берега р. Латрык, при слиянии рек Латрык и Карамыш, между с. Большая Дмитриевка и дер. Двоенка (ныне Ширококарамышский р-н Саратовской области), расположена курганная группа, насчитывающая более сотни насыпей.

В этой группе в 1887 г. И. А. Волковым было вскрыто несколько курганов. Из вскрытых курганов наибольший интерес представляет курган № 96. И. А. Волков так описывает раскопки этого кургана: «Окружность при основании 30 сажен, высота — 3 аршина. Почва песчаная. Вскрыт траншеей 4 арш. шириной, с востока на запад. Дойдя до грунта и убедившись, что могила лежит южнее, заложили новую траншею, перпендикулярно к первой, в которой и определилась могила черным пятном, с находящимся в ней костяком, положенным головою на запад; тут же найдены разные принадлежности женского туалета и кухни. Скелет по тазовой кости определен женским» 1.

К сожалению, подобное описание не дает точного представления о погребальным ритуале и расположении могильного инвентаря, хотя он является чрезвычайно интересным комплексом металлических вещей, керамики и украшений. Не имеет этот комплекс и точной датировки.

В задачу настоящей работы входит публикация материала из кургана № 96 и его датировка 2.

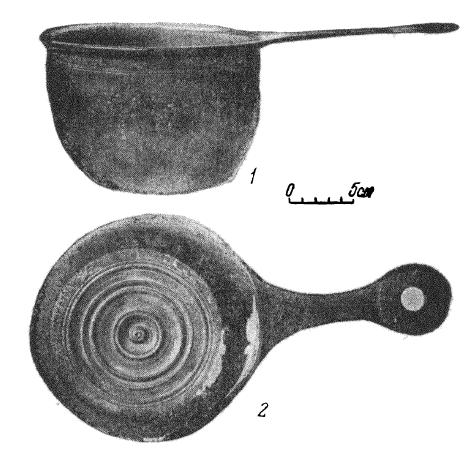

В верхней части стенок снаружи проходят три горизонтально прочерченные параллельные линии. Ручка длинная, плоская, с полуовальным бортиком по краю. Конец ручки представляет широкое плоское кольцо с небольшим отверстием. Дно ковша плоское и на наружной стороне содержит рельефные концентрические круги (рис. 1, 2).

Внешняя сторона ковша позолочена, внутренняя — покрыта полудой. Литье производилось в литейной форме, на дне которой, возможно, были сделаны концентрические круги. Подобная литейная форма могла быть изготовлена на гончарном круге.

Рис. 1. Бронзовый ковш

Для отливки ковша был избран состав бронзы с содержанием более 6—7% олова, вследствие чего изделие имело повышенную хрупкость. Кольцевидная ручка имеет трещину. Для скрепления изъяна с нижней стороны кольца прикреплена семью штифтиками кольцевидная медная пластина, выруб¬ленная, по-видимому, зубилом.

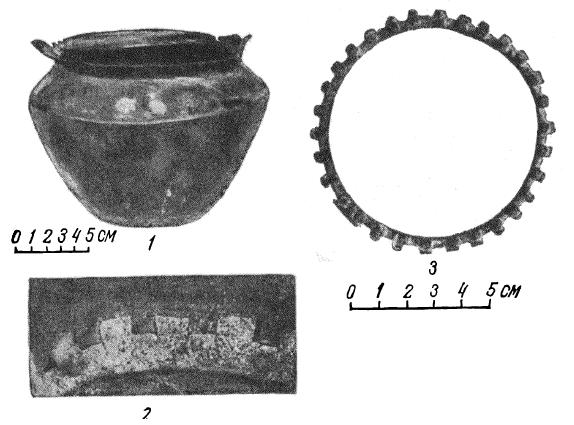

Рис. 2. 1 — медный котелок; 2 — шов между дном и корпусом котелка: 3 — бронзовое кольцо

Подобные ковши имеют широкое распространение. Они известны в Помпеях, Дании, на юго-востоке СССР и датируются III в. до н. э. — II в. н. э. Наиболее близкие аналогии нашему ковшу представляет ковш из Ахтиальского клада, датируемого самым концом I в. н. э. или началом II в. н. э. 3, и ковш из некрополя Гниловского городища, относимого к первым векам нашей эры 4. Среди других находок следует указать на ковши, найденные у ст. Цветной б. Киевской губернии и у местечка Трояны Молдавской ССР 5.

2. Медный котелок (рис. 2, 1) имеет острореберную форму и отогнутый наружу венчик, к которому грубо приклепаны два диаметрально расположенных ушка. Сбоку, ближе ко дну, а также на дне имеется по медной прямоугольной заплатке, приклепанной медными же штифтиками шляпками внутрь.

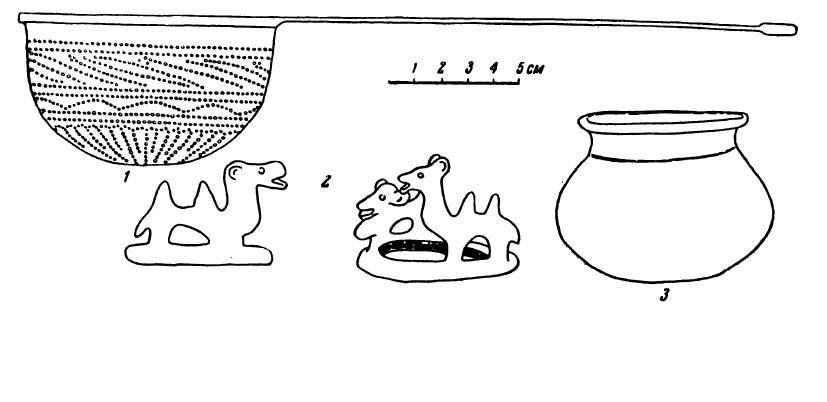

Рис. 3. 1 — серебряное ситечко; 2 — бронзовые кольца с верблюдами; 3 — красноглиняный горшок

Техника изготовления котелка ручная. Медной пластине, раскованной с помощью отбойника и молотка, была придана нужная форма. Дно сосуда изготовлено отдельно также путем расковки. Края дна были разрезаны на прямоугольные зубцы, которые загнуты наверх, и затем дно было надето на готовый корпус (рис. 2, 2). При надевании дна первый зубец находился снаружи, второй — внутри сосуда, так что между зубцами проходил край корпуса. После этого с внутренней стороны шов между дном и корпусом был спаян бронзовым сплавом. Разница температур плавления бронзы (850—900°) и меди (1083°) позволяла производить спайку без опасения прожечь тонкий медный лист изделия.

Котелки без поддона с узким плоским или круглым дном и двумя ручками по краю корпуса появляются в Поволжье в III—II вв. до н. э. и бытуют до первых веков нашей эры. Таковы бронзовые котелки из кургана В4 у хутора Шульц 6, датируемого концом II—I в. до н. э., и из кургана D16 у Альт-Веймар 7, относящегося ко II — началу III в. н. э. Медный котелок из кургана № 96 также относится к этим же хронологическим рамкам — рубежу нашей эры.

3. Серебряное позолоченное полусферическое ситечко (рис. 3, 1) имеет тонкую ручку на одной стороне. Техника изготовления ситечка такая же, как техника медного котелка. Ручка была сделана расковкой толстой серебряной проволоки. Конец ручки плоский и прямоугольной формы. Поверхность ситечка имеет отверстия, причем размер отверстий от венчика ко дну уменьшается. Аналогичное ситечко можно указать из Усть-Лабы в Прикубанье (курган № 41) 8.

4. Бронзовое литое кольцо (рис. 2, 3) с выступами-шишечками, расположенными по всей поверхности кольца. Одна пара шишечек соединена. Возможно, здесь было отверстие для заливки металла в литейную форму. Выступы-шишечки имеют следы действия высокой температуры, что говорит о возможном использовании кольца в качестве подставки. Подобные кольца известны в Причерноморье, главным образом в Крыму (Неаполь скифский 9, Керчь 10, могильник Заветное 11). Кольца-браслеты с выступами из Неаполя скифского и Керчи датируются I—II вв. н. э.

Рис. 4. Бронзовое кольцо с верблюдами (фото)

5.Два бронзовых кольца (рис. 3, 2) с изображением фигур двугорбых верблюдов (рис. 4). Кольца целиком отлиты в форме, возможно, по восковым моделям. После отливки при извлечении колец форма разрушалась. На одном из колец отломленная фигура верблюда была приварена.

Кольца с изображением верблюдов нам неизвестны. В кургане № 33 Усть-Лабинского могильника есть кольцо с человеческими головами; в кургане № 50 у станицы Тифлисской имеется кольцо с приваренными фигурками козликов 12. Первый предмет датируется I в. н. э., второй — I — началом II в. н. э. Оба предмета по стилю, форме и технике изготовления (литье) аналогичны нашему.

Из керамики в погребении кургана № 96 у с. Большая Дмитриевка обнаружено три небольших сосуда, из которых сохранился лишь один красноглиняный сосуд (рис. 3, 3), который имеет несколько раздутые бока, невысокое горло и отогнутый наружу край. Изготовлен сосуд из хорошо отмученной глины на гончарном круге. Наружная поверхность покрыта красным лаком.

Красноглиняная керамика широко бытует в среднесарматское время. Подобные сосуды известны в Сусловском могильнике (курган № 21) 13. Очень близко стоит к сосуду из кургана № 96 сосуд из кургана № 1 у дер. Верхний Колышлей близ г. Аткарска 14. Краснолаковый горшок из кургана № 21 можно определить концом II—I в. до н. э.; сосуд из Верх¬него Колышлея несколько позднее — первыми веками нашей эры.

Из украшений, найденных в кургане у с. Большая Дмитриевка, сохранились подвеска зеленовато-серого цвета, крупная голубая пастовая бусина и большая пронизка из камня. Все вещи характерны для конца среднесарматского времени и имеют аналогии в поволжских сарматских погребениях.

Таким образом, приведенные аналогии позволяют датировать комплекс могильного инвентаря из кургана № 96 у с. Большая Дмитриевка временем не позднее I — начала II в. н. э. По своему характеру все вещи надо признать не местными, а привозными.

В целом комплекс вещей свидетельствует о широких культурно-торговых связях сарматских племен с римскими и другими ремесленными центрами. В то же время наличие в погребении столь богатого инвентаря наряду с богатыми сарматскими погребениями, раскопанными В. П. Шиловым в курганах близ сс. Калиновки, Верхнего Погромного 15 и в курганном могильнике у с. Ленинское на Ахтубе 16, позволяет говорить о наличии ярких различных социальных групп в сарматском обществе.

К содержанию журнала «Советская археология» (1957, №4)

Notes:

- И. А. Волков. Больше-Дмитриевские курганы. Тр. Саратовской ученой архивной комиссии, т. I, вып. III, 1888, стр. 287. ↩

- Вещи хранятся в Саратовском музее. Инв. № 608. ↩

- А. М. Волкович. К южным связям Прикамья в последние века до н. э. и в первые века н. э. Тр. Отдела истории первобытной культуры Гос. Эрмитажа, т. I. Л., 1941, стр. 225—228, табл. III. ↩

- Б. В. Лунин. Археологические раскопки и разведки на Северном Кавказе в 1927 г. Краеведение на Северном Кавказе, 1928, № 1-2, стр. 83, прим. I; Т. Н. Книпович. Танаис. М.— Л., 1949, стр. 145, рис. 52. ↩

- ОАК за 1913—1915 гг. СПб., 1918, стр. 213. ↩

- P. Rau. Die Hiigelgraber romischer Zeit an der unteren Wolga. Pokrowsk, 1927. стр. 35, рис. 46. ↩

- Eго же. Prahistorische Ausgrabungen auf der Steppenseite des Wolgagebiets im Jahre 1926. Pokrowsk, 1927, стр. 40, рис. 33. ↩

- OAK за 1902 г. СПб., 1904, стр. 83, рис. 182. ↩

- Хранится в ГМИИ, инв. № 593. ↩

- Хранится в Гос. Эрмитаже; Античный отдел, инв. № П 1905—148. ↩

- Раскопки Н. А. Богдановой в 1954 г. ↩

- Н. И. Веселовский. Курганы Кубанской области в период римского владычества на Северном Кавказе. Тр. XII АС, т. I, 1905, стр. 361, рис. 53; ОАК за 1902 г., СПб., 1904, стр. 81, рис. 176. ↩

- П. С. Рыков. Сусловский курганный могильник. Уч. зап. Саратовского университета, т. IV, вып. 3, 1925, стр. 61. ↩

- И. В. Синицын. Сарматские курганные погребения в северных районах Нижнего Поволжья. Сборник Нижне-Волжского краевого музея, Саратов, 1932, табл. III, 36. ↩

- В. П. Шилов. Погребения сарматской знати I в. до н. э.— I в. н. э. Сообщ. Гос. Эрмитажа, вып. IX, JI., 1956, стр. 42—45. ↩

- Раскопки В. П. Шилова в 1956 г. ↩