К оглавлению книги «Бронзовый век Западной Сибири» // К следующей главе

Характер хозяйства и направление его развития на территории Западной Сибири в исследуемые исторические периоды во многом зависели от географического окружения и динамики природной среды. На севере таежной зоны, где ландшафтно-климатическая обстановка в течение всего рассматриваемого времени оставалась относительно стабильной, сохранялся традиционный охотничий и охотничье-рыболовческий уклад. В пограничье тайги и лесостепи, а также в лесостепной и степной зонах, где климат был не столь суров, а ландшафтно-климатическая нестабильность сказывалась сильнее, чем в глубинных таежных районах, с большей активностью, чем на севере, и с большим успехом шли поиски более рациональных и экологически оправданных форм хозяйства.

Степная зона и юг лесостепной полосы. В позднем неолите и в эпоху раннего металла на южной окраине Западно-Сибирской равнины происходил повсеместный переход к оседлости, что было облегчено, как нам кажется, повышением влажности климата в этот период и возрастанием роли рыболовства. Поселения этого времени располагаются обычно у проточных озер (стоянки Шилово-Курьинская, Мелковская II в Кулундинской степи) либо при устье мелких речек и куреек (стоянки Усть-Нарым, Иман-Бурлук в Восточном Казахстане, Охотнинская в Среднем Притоболье и др.), т. е. в местах, которые в условиях повышенной обводненности рек и озер той эпохи были удобны для запорного и сетевого рыболовства.

Возрастание оседлости должно было благоприятствовать зарождению или заимствованию производящих форм хозяйства — скотоводства и земледелия. Кости домашних животных — крупного и мелкого рогатого скота и лошади — известны в комплексах афанасьевского времени Южной Сибири и на суртандинских энеолитических поселениях Южного Урала. С. С. Черников отмечает присутствие костей овцы или козы (возможно, домашних) в неолитическом слое Усть-Нарыма.

Прямых данных в пользу существования предандроновского земледелия в обь-иртышских степях пока нет, за исключением, пожалуй, 28 орудий на микропластинах из Усть-Нарыма, которые Г. Ф. Коробкова определила как вкладыши для серпов. Вообще судить о наличии земледелия в древности по инвентарю очень трудно, так как собирательские и раннеземледельческие орудия практически невозможно дифференцировать. Следует учитывать также, что некоторые древние земледельческие орудия, например мотыги, могли не дойти до нас. В этой связи примечательно, что все мотыгообразные орудия из торфяников свердловско-тагильского региона сделаны из дерева и кости, хотя недостатка камня на Урале не было. Не исключено, что обработка почвы в то время вообще не производилась. Шорцы и челканцы, например, иногда сеяли ячмень без предварительной обработки земли при помощи мотыги.

До начала бронзового века скотоводство и земледелие в обь-иртышских степях вряд ли имели большое значение и, скорее всего, являлись подспорьем к охоте и рыболовству. Возрастание их роли в степной и лесостепной зонах и превращение в ведущие отрасли хозяйства совпадают с периодом усыхания климата в середине и особенно второй половине II тысячелетия до н. э. Скотоводство и земледелие эпохи бронзы, судя по приуроченности южносибирских поселений этого времени к широким речным поймам, базировалось в основном на пойменных угодьях. Интересно, что русское старожильческое крестьянство, жившее здесь 3 тыс. лет спустя после андроновцев, тоже стремилось использовать под пашни прежде всего пойменные и низинные участки. Здесь посевам не грозила гибель от недостатка влаги и суховеев, от нашествия кобылки, от выдувания семян ветром и от песчаных заносов. Кроме того, поймы, в отличие от грив, отличались более устойчивым плодородием почв.

Мысль о том, что переход к производящей экономике был стимулирован усыханием климата, высказывал в свое время Г. Чайлд. По его мнению, усиленная концентрация населения в немногих удобных местах по берегам рек и маловодных ручьев повлекла за собой интенсивный поиск средств питания и привела к появлению скотоводства и земледелия. Точка зрения Г. Чайлда, призванная объяснить условия зарождения производящего хозяйства в начале голоцена (для Передней Азии), как-будто не вполне подтверждается палеоклиматическими данными и имеет много противников.

Независимо от того, как решится спор о ландшафтно-климатической ситуации в том или ином конкретном районе в период перехода к производящей экономике, гипотезу Чайлда нельзя сбрасывать со счета; она очень логична в своем построении и чрезвычайно интересна с экологической точки зрения. Во всяком случае, нам кажется, что тезис Чайлда об усыхании климата, как стимуле возникновения производящего хозяйства, справедлив применительно к Западной Сибири, хотя этот переход произошел там на несколько тысячелетий позже и не был копией переднеазиатского варианта.

Сказанное выше не означает, что основной причиной перехода степного обь-иртышского населения к пастушеско-земледельческому хозяйству было усыхание степей. Изменения климата в сторону усиления сухости имели место и в предшествующие периоды, однако они не привели к смене охотничье-рыболовческого хозяйства скотоводческо-земледельческим. Успех этого шага был подготовлен развитием производительных сил. Переход к пастушеско-земледельческому хозяйству на юге Западно- Сибирской равнины шел в общем параллельно с развитием медной, а затем бронзовой металлургии, с радикальным качественным переоснащением производственного инвентаря. В условиях усыхания степей традиционные охотничье-рыболовческие промыслы оказались менее рациональными, чем находившиеся в стадии зарождения скотоводство и земледелие. Вслед за этим степное население вынуждено было покинуть мелеющие речки и пересыхающие озера и переселиться в места, богатые пойменными угодьями, где можно было успешно заниматься скотоводством и земледелием.

М. П. Грязнов считает, что кости диких животных на поселениях андроновской эпохи Южной Сибири и Казахстана составляют не более 1 — 2% от общего количества костей. В состав домашнего стада входили крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и лошадь. Почти очевидно, что должны были иметь место какие-то хронологические тенденции в изменении состава стада, особенно в процессе перехода к полукочевому и кочевому скотоводству, но они на рассматриваемой территории пока слабо улавливаются. По данным, накопленным для Среднего Притоболья, изменение состава стада от развитого бронзового века к эпохе поздней бронзы шло в направлении повышения процента лошади и сокращения доли крупного рогатого скота, что, по справедливому мнению Т. М. Потемкиной, было вызвано увеличением населения и необходимостью расширения кормовой базы для все росшего стада, за счет, видимо, освоения открытых степных пространств, лежавших вне пойм. Лошадь более любого другого домашнего копытного животного, способна добывать корм из-под снега и расчищать зимние пастбища для других видов домашнего скота, прежде всего овец и коз. Если на среднетобольских поселениях андроновской эпохи доля лошади, судя по остеологическим остаткам, составляла 8,7—12% (по числу особей), то на поселениях конца бронзового века этот процент возрос до 14,8—18 (а по количеству костей в 2,5—5 раз). Видимо, эта тенденция отражает повышение подвижности степного и лесостепного населения, что в значительной степени подготовило переход от пастушеско-земледельческого хозяйства к кочевому скотоводству.

М. П. Грязиов полагает, что в андроновскую эпоху преобладал крупный рогатый скот, в особенности на Верхней Оби, где его было «во много раз больше, чем мелкого рогатого скота». Тезис о преобладании крупного рогатого скота подкреплен статистикой остеологических остатков на поселениях андроновского времени Среднего Притоболья, где крупный рогатый скот составляет 37,7—55% (по числу особей), мелкий — 20,9—47%, лошадь — 8,7—12%. Однако мнение о повсеместном и значительном преобладании крупного рогатого скота у степного и лесостепного населения андроновской эпохи пока не подтверждается. На Черноозерском городище кости домашних животных распределяются так: крупный рогатый скот — 7 особей, мелкий рогатый скот — 8, лошадь — 3. На поселениях Мирный II, III, IV (Челябинская обл.) мы наблюдаем следующее соотношение (по числу особей): Мирный II — крупный рогатый скот — 8,

1 мелкий рогатый скот — 33, лошадь — 3; Мирный IV — крупный рогатый I скот — 37, мелкий рогатый скот — 54, лошадь — 4 . Скорее всего, в разных районах Зауралья и Западной Сибири, в зависимости от особенностей экологической среды, а также характера и направления экономических контактов состав стада был не совсем одинаковым.

Переходное время от бронзового века к железному совпадает с началом влажного климатического периода. В это время значительно повысился уровень воды в реках и озерах, что привело к сокращению пойменных угодий, удобных для скотоводства и земледелия. Североказахстанские археологи пришли к выводу, что с переходом к железному веку население, жившее на р. Ишим, покинуло свои поселения из-за начавшихся вдруг катастрофических наводнений.

К. В. Сальников, а вслед за ним Г. Б. Зданович считают, что затопление речных долин затруднило пойменное скотоводство и земледелие, но зато увлажнение степей облегчило освоение в скотоводческом отношении открытых степных пространств. По их мнению, в этих условиях завершился переход от скотоводческо-земледельческого хозяйства к кочевому скотоводству. На наш взгляд, упадок земледелия и отсюда потеря оседлости были вызваны также тем, что в связи с похолоданием сократился период, необходимый для вызревания культурных злаков, и увеличилась вероятность гибели посевов от поздних весенних и ранних летних заморозков.

Нам не хотелось бы, чтобы акцент на экологический фактор был воспринят как географический детерминизм. Мы не считаем, что изменение увлажненности климата могло явиться непосредственной причиной перехода от одной формы хозяйства к другой. Основной движущей силой таких экономических скачков было развитие производительных сил, которое на определенном этапе подводило людей к потенциальной готовности изменить характер экономики. Но эта потенциальная готовность могла оставаться в потенции до тех пор, пока окружающая среда не благоприятствовала такому переходу. Говоря о климатических изменениях на юге Западно-Сибирской равнины в рассматриваемое время, можно сказать что они соответствовали производственным потребностям местного населения и способствовали успешному решению назревших экономических задач.

Сказанное выше не означает, что условия перехода от оседлого пастушеско-земледельческого хозяйства к кочевому скотоводству, отмеченное нами для северной степи и южной лесостепи, могут быть механически перенесены на все остальные районы кочевого скотоводства. В южных степях и полупустынях земледелие и оседлый быт в условиях прогрессирующего усыхания климата бронзового века вряд ли могли упрочиться на сколько-нибудь продолжительное время, и местное население должно было все более ориентироваться на преимущественно скотоводческий образ жизни. Вместе с тем скудная кормовая база южных степей и полупустынь не могла обеспечить существование скотоводства без регулярной смены пастбищных угодий. Г. Е. Марков считает, что в аридной полосе, вне зоны лесов и земледельческих оазисов, «сокращение кормовой базы (в результате усыхания климата. — М. К.) должно было способствовать подвижности скотоводов». Переход к кочевому скотоводству в пограничье степей и пустынь произошел, по Г. Е. Маркову, на рубеже II и I тысячелетий до н. э., т. е. на несколько веков раньше, чем в Северном Казахстане и на юге Западной Сибири, и в другой ландшафтно-климатической обстановке.

Таежное Обь-Иртышье. Ландшафтно-климатические условия глубинных таежных районов отличались большей стабильностью, чем на юге Западной Сибири. Природная среда здесь была менее подвержена воздействию климатических колебаний, и возможности для традиционных промыслов — охоты, рыболовства и собирательства — в течение исследуемого времени и последующих периодов оставались в общем одинаковыми. Однако применительно к западносибирской тайге зачастую свойственно переоценивать запасы ее естественного продукта. В отличие от соседних географических областей — Урала и тундры — эта территория лежала в стороне от наиболее активных путей сезонных миграций копытных животных, в связи с чем охотничий промысел на севере таежной зоны никогда не был надежным занятием и не мог существовать без рыболовства.

Возможности для рыболовческого промысла в северных таежных районах тоже были недостаточно благоприятны. Дело в том, что несмотря на чрезвычайную насыщенность западносибирской тайги озерами и водными артериями здесь было мало постоянных стабильных по производительности рыболовческих угодий. Реки таежного Обь-Иртышья были подвержены периодическим катастрофическим заморам, губительность которых усугублялась тем, что местные реки собирали «мертвую» воду из огромнейших западносибирских болот, занимавших от 50 до 70% этой территории. Озера западносибирской тайги несмотря на их многочисленность (в одной Тюменской обл. более 500 тыс. озер) были в подавляющем большинстве заморными и чаще всего располагались среди непроходимых болот и речных пойм. Эти обстоятельства во многом объясняют крайнюю бедность обь-иртышской тайги памятниками бронзового века.

Ко времени прихода русских плотность таежных западносибирских аборигенов — хантов, манси, селькупов — составляла приблизительно 1 чел. на 30—40 кв. км. В условиях охотничьего и охотничье-рыболовческого быта даже усовершенствование промыслового инвентаря не могло привести к значительному увеличению численности людей. Отсюда — консервативность материальной культуры таежных западносибирских аборигенов, неоднократно отмеченная археологами и этнографами. Эта консервативность была одним из условий существовать первобытных

людей в тайге, и нарушение этого условия могло привести к отрицательным последствиям.

Есть основания предполагать, что в своем стремлении сделать хозяйство более надежным и производительным древнее охотничье-рыболовческое население могло предпринимать попытки ввести в него какие-то производящие отрасли. Об этом можно судить по этнографическим свидетельствам. Селькупы иногда держали в чуме диких утят и гусят, которые настолько привыкали к людям, что, будучи выпущены на свободу, на ночь возвращались домой. Осенью, когда выпадал первый снег, их убивали на мясо. Иртышские ханты специально выжигали хвойное леса, чтобы увеличить площади молодых осинников, которые были излюбленными пастбищами лосей. Интересен отмеченный на Конде обычай выжигания хвойных участков тайги для повышения урожайности брусничников . Но эти эпизодические меры, имевшие целью повысить объем естественного продукта и как-то ослабить зависимость человека от природы, не могли в условиях таежной зоны получить дальнейшее развитие и вылиться в производящие отрасли.

Совершенно очевидно, что в условиях изменившейся географической среды в сторону, благоприятствующую производящему хозяйству, местное охотничье-рыболовческое население могло бы легко воспринять от южных соседей скотоводческие и земледельческие навыки. Это необходимо учитывать, оценивая производственные возможности ландшафтов прошлого. Последние исследования уже преподнесли нам в этом отношении ряд сюрпризов. Ю. Ф. Кирюшин нашел недавно на поселениях самусьско-сейминской эпохи Васюганья, в самом сердце гиблого Нарымского края, вместе с гребенчато-ямочной керамикой ранних типов значительное количество костей лошади. Почвенный и споропыльцевой анализ, взятый на поселении Тух-Эмтор IV, а также ксилотомическое исследование древней древесины показали, что в эпоху бронзы в Васюганье «господствовала темнохвойная тайга, в основном из ели, с большими открытыми луговыми участками с богатым травостоем; район был менее заболочен».

Нам представляется бесспорным, что наряду с охотой и рыболовством значительным подспорьем в хозяйстве таежного обь-иртышского населения являлось собирательство, хотя прямых свидетельств в пользу этого занятия археологический материал пока не дает. Возможности для собирательства в западносибирской тайге поистине колоссальны. Годовой запас орехов только в одной Томской обл. равен около 175 тыс. тонн, что соответствует по калорийности молочной продукции от 650 тыс. коров. Огромные западносибирские болота являются естественными питомниками различных дикорастущих ягод. На торфяниковых ягодниках с одного га снимают до 200 кг клюквы и до 700—800 кг морошки . Трудно допустить, что древнее западносибирское население проходило мимо этих богатств, не используя их. У современных западносибирских аборигенов собирательство играет немаловажную роль. Так, ненцы и северные угры заготавливали на зиму голубицу, бруснику и особенно морошку. Ханты и манси употребляли в пищу чернику, черную смородину, бруснику, черемуху — в сухом виде или сырыми, смешивая с жиром; ваховскне ханты часто использовали сушеные ягоды в качестве приправы к толченой рыбе — порее. Селькупы заготавливали смородину и черемуху, которые употреблялись в свежем или сушеном виде, и пр.

Север лесостепи и юг таежной зоны Обь-Иртышья в самусъско-сейминскую эпоху. В последние годы много писали о Самусьском IV поселении. В. И. Матющенко и вслед за ним автор настоящей работы пришли к выводу об охотничье-рыболовческом характере хозяйства населения самусьской культуры в низовьях Томи и Чулыма, о чем свидетельствует большое число каменных наконечников стрел, скребков, грузил и «якорей». Судя по немногим сохранившимся костным остаткам, найденным на Самусе IV, в числе охотничьей добычи самусьцев были лось, медведь, водоплавающая птица, а объектами рыбной ловли являлись, в частности, щука, осетр, муксун.

В одной из последних своих работ В, И. Матющенко высказал предположение, что люди, жившие на Самусьском IV поселении, могли быть знакомы со скотоводством и земледелием. Хотя он не приводит в пользу этого предположения никаких фактических данных, высказанная им мысль представляется правомерной: такая богатая и своеобразная культура, как самусьская, вряд ли могла вырасти на основе присваивающего хозяйства.

В этой связи обращает на себя внимание необычайно богатая солярная орнаментация на сосудах Самуся IV, не характерная, как правило, для «чистых» охотничье-рыболовческих культур. Интересны находки на Самусьском IV поселении и в некоторых других пунктах самусьской культуры сапожковидных каменных терочников, рукоять которых оформлена в виде головы человека или фаллоса (рис. 37, 9, 10). В. И. Матющенко считает их свидетельством «культа плодородия» у самусьцев, что было, по его мнению, связано «с заботой охотника и рыболова о богатстве тайги и реки, об увеличении дичи и рыбы, а в конечном счете с промысловыми культами». Из этого высказывания остается неясным, какова связь между фаллическими изображениями на пестах и терочниках с «заботой охотника и рыболова о богатстве тайги и реки». Совершенно очевидно, что если считать фаллические скульптуры на рукоятях пестов и терочников свидетельством культа плодородия, то речь, скорее, должна идти не о промысловом охотничье-рыболовческом культе, а о земледельческом.

Еще одним возможным свидетельством в пользу земледелия у самусьцев является, как нам кажется, большое количество обнаруженных на Самусе IV литейных форм кельтов. Относительно функционального назначения турбинско-сейминских кельтов у специалистов нет единого мнения. Большинство исследователей считают, что они употреблялись для рубки дерева или в качестве тесел. Такую точку зрения высказывали, например, С. С. Черников и О. Н. Бадер. Б. Г. Тихонов пришел к выводу, что кельты-топоры и кельты-тесла появились уже на поздних этапах бронзового века как результат функциональной дифференциации турбинско-сейминских кельтов. Мне кажется, что турбинско-сейминские кельты, отличавшиеся в большинстве своем асимметричностью продольного сечения, не могли использоваться в качестве топоров, тем более что населению турбинско-сейминской эпохи были известны металлические вислообушные топоры. Они встречены в Турбинском и Сейминском могильниках, а литейная форма вислообушного топора найдена на Самусьском IV поселении. В равной мере турбинско-сейминские кельты (здесь имеются в виду прежде всего кельты с асимметричным продольным сечением) трудно считать теслами. Дело в том, что тесла как таковые были известны населению турбинско-сейминской эпохи и часто встречаются в комплексах этого времени. Они найдены, в частности, в Турбинском и Сейминском могильниках.

Мне представляется, что кельты турбинско-сейминских типов были какими-то чрезвычайно важными, скорее всего многофункциональными, орудиями, и их необычайная популярность у урало-западносибирского населения предтаежной и южнотаежной зон не может быть объяснена однозначной специализацией. По характеру насадки (поперечной, на коленчатую рукоять) асимметричные турбинско-сейминские кельты напоминают одновременно и мотыгу, и шорский абыл, и обыкновенную тяпку, и тесло. Они были одинаково удобны для расчистки пашни от кустарников, для рыхления земли, для разрубания и выкорчевывания мелких древесных корней, выкапывания клубней съедобных растений, разрывания пор грызунов, обработки дерева и для многих других операций, связанных с повседневными бытовыми нуждами. Будь турбинско-сейминский кельт предназначен только для выполнения функции тесла, только для рубки дерева и т. д., у урало-западносибирского населения не было бы столь великой нужды в них, а бронзолитейщикам Самуся IV не было бы необходимости специализироваться почти исключительно на изготовлении кельтов. Многофункциональное назначение кельтов отмечено и для более поздних эпох. Так, кельты ананьинского типа в зависимости от способа крепления к рукояти могли использоваться как топоры, как мотыги и как тесла.

Прямых данных в пользу скотоводства у жителей Самусьского IV поселения пока нет. Правда, В. И. Матющенко сообщает о находке на Самусе IV бараньих альчиков, но их связь с комплексом самусьской культуры зафиксирована не вполне четко. Косвенным свидетельством в пользу скотоводства у самусьцев являются находки костей лошади в слое самусьско-сейминской эпохи поселения Тух-Эмтор IV в Васюганье, расположенного намного севернее Самусьского IV поселения.

Но дело не только в прямых археологических данных. Еще в сравнительно недавние времена аборигенное население томской тайги могло существовать, лишь ведя многоотраслевое хозяйство, в котором сочетались присваивающие и производящие элементы. В этом отношении интересен образ жизни шорцев. Их хозяйство было сложным и многообразным — охота, земледелие, скотоводство, собирательство и металлургия, причем все эти отрасли играли почти одинаковую роль, в том числе собирательство и металлургия. Так, зиму переживали лишь те шорцы, которые запасали достаточное количество клубней кандыка. Кандыка иногда заготавливали так много, что часть его поступала к населению бассейна Абакана в обмен на консервированные молочные продукты. Еще большую роль в обменных операциях шорцев имели предметы кузнечного ремесла. Когда в 1641 г. русские власти предложили шорцам, чтобы они «куяков и шапок железных и копий и никакой ратной сбруи и черным и белым калмыкам не продавали и на лошади и скотину не меняли», шорцы бассейна Мрассу заявили; что прекратить обменные операции не могут, так как кузнечный промысел — один из основных источников их существования.

Этот факт очень любопытен. Он наводит на предположение, что предки шорцев в прошлом предпочитали не разводить домашний скот, в частности лошадей и коров, а выменивали его у соседей-скотоводов на металлические изделия — уже во взрослом состоянии. Это избавляло их от забот, касающихся зимовки молодняка, и многих других неудобств, связанных с выращиванием домашнего скота в суровых условиях бассейна Томи. Покупка скота, видимо, не была особенно обременительной для шорцев, так как сводилась в основном к обмену на предметы из металла, а шорцы, как известно, славились на всю Сибирь как искуснейшие кузнецы. Русские называли бассейн Томи Кузнецкой Землей, а шорцев — кузнецкими людьми. Поневоле напрашивается аналогия — опять-таки с Самусем IV. Не исключено, что значительная часть отливавшихся на Самусьском IV поселении металлических изделий предназначалась для обмена на скот у скотоводческо-земледельческих групп более южных областей. Если это так, то роль скотоводства у населения самусьской культуры Томско-Нарымского Приобья во многом зависела от интенсивности их бронзовой металлургии. Учитывая своеобразие экологических условий бассейна Томи и относительную стабильность географического окружения этого района, можно предполагать, что те факторы природной среды, которые обусловили комплексный характер хозяйства шорцев, могли действовать и в самусьское время.

В последние годы богатые остеологические материалы получены на поселениях среднеиртышского варианта самусьской культурной общности, локализовавшегося на северной окраине лесостепи. Они показывают, что у родственных самусьцам групп, проживавших в нредтаежном Прииртышье, скотоводство в хозяйстве играло очень важную, если не ведущую роль. Так, на поселении Черноозерье VI из почти 6 тыс. определенных остеологами костей кости домашних животных составляли более 97%, а по числу особей — более 90%: овца — 163 особи, лошадь — 29 особей, крупный рогатый скот — всего лишь 7 особей. Преобладание овцы в стаде при незначительной доле крупного рогатого скота отмечено и для других поселений самусьско-сейминской эпохи предтаежного Прииртышья — Черпоозерья III, IV. Столь высокий процент овцы в стаде при необычно малой доле крупного рогатого скота пока не совсем понятен. Скорее всего, разгадка этого явления будет зависеть от выяснения экологической специфики Среднего Прииртышья в то время. Интересно, что соотношение разных видов домашнего скота в стаде у среднеиртышского населения самусьско-сейминской эпохи распределяется почти в обратной пропорции по сравнению со стадом у более позднего населения еловской и ирменской культур, где первое место нензменно принадлежало крупному рогатому скоту.

В числе охотничьей добычи населения среднеиртышского варианта самусьской культурной общности, судя по костным остаткам на поселении Черноозерье VI, на первом месте стоят медведь и лисица (по пять особей), далее — лось (три особи), затем заяц (две особи) и т. д.

Нижнее Притоболье в эпоху раннего металла. Нижнее Притоболье — очень своеобразный район на юге таежной зоны, включающий северные притоки Тобола — Туру, Иску, Тавду, отчасти Исеть. Здесь очень много проточных и полупроточных боровых озер, идеально приспособленных для сетевого и запорного рыболовства. Основные притоки Тобола — Исеть, Тавда, Тура, обеспечивающие проточность этих озер и связывающие их с системой Тобола, берут начало иа Урале. Воды этих рек круглый год богаты кислородом, что ослабляет губительность зимних заморов, которые очень сильны на большинстве таежных рек и озер обского бассейна.

Эти благоприятные обстоятельства с древнейших времен привлекали сюда массы людей и способствовали густому заселению этого района. О необычайной плотности древних озерных поселений Нижнего Притоболья писалось неоднократно. В. Н. Чернецов обращал внимание на это в связи с большим количеством древних памятников у Андреевского озера близ Тюмени. Сейчас у Андреевского озера известно не менее сотни поселений неолита и раннего металла. В 1971—1973 гг. Западно-сибирская экспедиция вела работы на трех небольших, расположенных рядом друг с другом, озерах бассейна р. Иски, приблизительно в 50 км севернее Тюмени. Здесь на сравнительно небольшом участке было открыто и частично исследовано более 50 поселений эпохи раннего металла — намного больше, чем известно сейчас на всей остальной территории таежного Обь-Иртышья, лежащей за пределами Нижнего Притоболья. А таких озер в Нижнем Притоболье — сотни.

Мне кажется, что оседлость и очень большая плотность населения в этих местах в то время были обусловлены прежде всего высокой рыбо- ловческой производительностью местных озер. Если рассматривать промысловый инвентарь озерных поселений конца неолита и эпохи раннего металла в тюменско-тобольской и свердловско-тагильской частях Нижнего Притоболья (для свердловско-тагильской части я беру лишь торфяниковые стоянки, где хорошо сохранились предметы из дерева и кости), то обращает на себя внимание преобладание рыболовческого инвентаря и сравнительно небольшой удельный вес охотничьих орудий. Так, глиняные грузила для сетей на Андреевской II стоянке составляют 78% от общего количества найденных предметов. В нижнем слое VI разреза Горбуновского торфяника среди определимых орудий рыболовческие составляют около 82%.

Древнее нижнетобольское население знало и активно использовало все известные в западносибирской этнографии способы ловли рыбы: охоту при помощи стрел, гарпунов и острог, ловлю крючковой снастью, добычу сетями и ловушками типа вентерей (рис. 78; 79 ). Видимо, широко применялось запорное рыболовство. Правда, остатков запорных сооружений в Нижнем Притоболье пока не найдено, но само расположение поселений в местах, удобных для запорного рыболовства, — у озерных проток, истоков или при устье впадающих в озеро речек — с несомненностью говорит об их существовании. В. Н. Чернецов считает возможным трактовать как изображения рыболовческих запоров некоторые древние наскальные рисунки Восточного Урала и отдельные виды орнаментов на энеолитической посуде Нижнего Притоболья.

Однако было бы неправильным считать, что древнее населепие Нижнего Притоболья могло жить только за счет рыболовства. В летнее время наряду с рыбной ловлей большое значение имела охота на водоплавающую дичь, особенно в период линьки. Сцены такой охоты известны на древних наскальных рисунках Урала и подробно рассмотрены В. Н. Чернецовым. О большой значимости охоты на водоплавающую дичь говорят находки деревянного бумеранга в Горбуново, а также изображение этих орудий на одной из древних наскальных композиций Урала в связи со сценой охоты на линную дичь.

В зимнее время в связи с невозможностью активно использовать наиболее эффективные рыболовческие средства — сети, ловушки типа котцов и вентерей, запорные сооружения и др. — рыболовство отодвигалось на задний план и первой по значимости отраслью хозяйства становилась охота на лесных копытных животных. На поселениях бассейна Иски в Тюменском Притоболье, где найден почти исключительно рыболовческий инвентарь (Ипкуль IX, Шапкуль VI и др.), не обнаружено следов жилищ, так как они, видимо, были обитаемы в летний период, тогда как те поселения, где имелись зимние жилища земляночного и полуземляночного типов (Ипкуль I, Байрык 1Д и др.), дали преимущественно охотничьи орудия — каменные наконечники стрел, скребки и т. д., и это позволяет считать, что зима была временем главным образом охотничьих промыслов.

Зимой, когда сибирские реки и озера покрывались мощным слоем льда, наиболее добычливым способом рыболовства становилась ловля крючковой снастью. По сообщению Л. П. Сабанеева, подледный лов был на восточноуральских озерах самым излюбленным видом добывания рыбы в зимнюю пору (с первого льда по декабрь и с февраля по март). Опытный рыбак ловил за световой день от двух до трех пудов окуней и ершей. Подледный лов крючковой снастью был популярен в Сибири повсеместно. Особенно богатые уловы были в период зимних заморов, когда рыба скапливалась большими массами у «живунов», т. е. в местах, где бьют ключи с чистой «живой» водой.

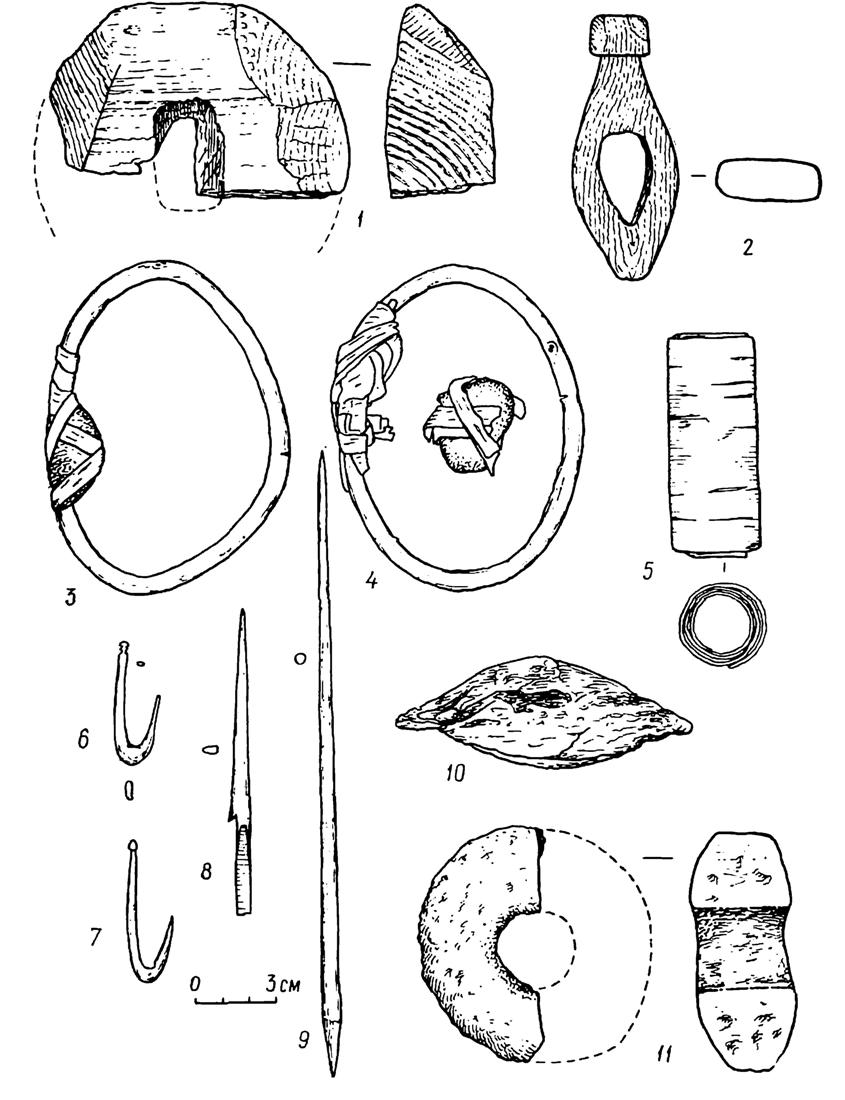

Рис. 78. Восточный Урал. Древние принадлежности рыболовческого промысла

1—4, 6—9, 11 — Шигирский торфяник; 5, 10 — Горбуновский торфяник (VI разрез). 1,2 — дерево- 3, 4 — комбинированные орудия из дерева, бересты и камня; 5, 10 — береста; 6—9 — кость; 11 — камень

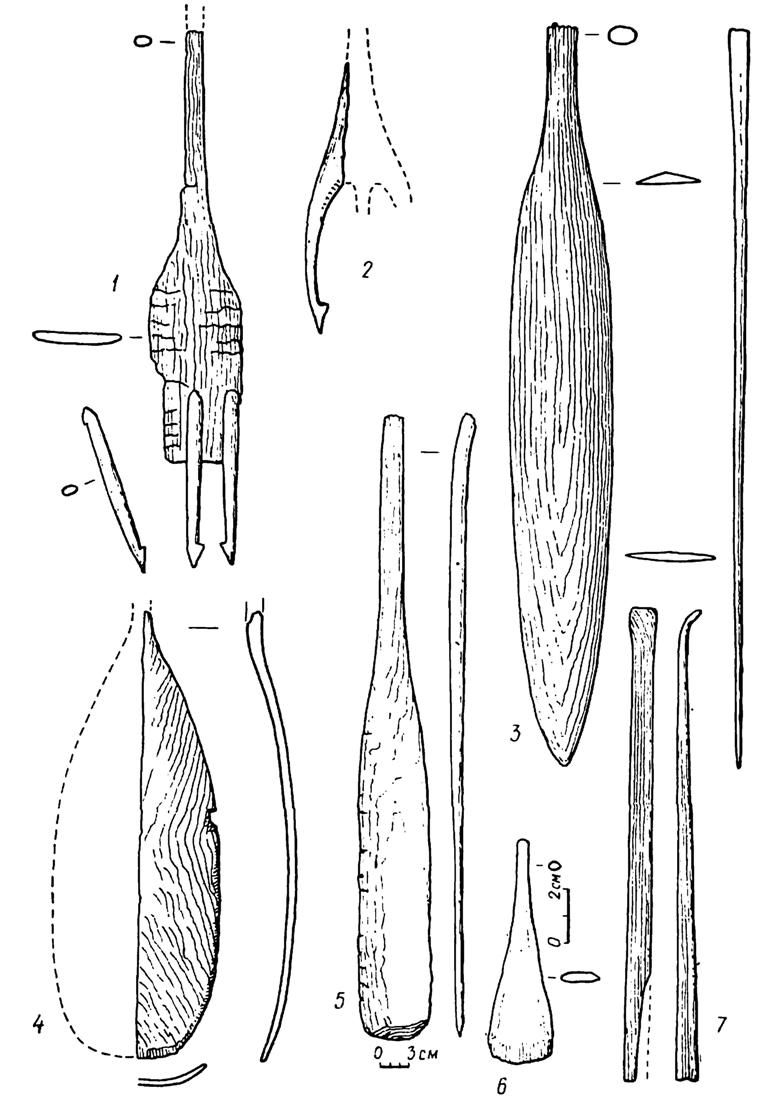

Рис. 79. Восточный Урал. Древние деревянные орудия, связанные с рыболовческим промыслом

1,2 — Шигирский торфяник; 3—7 — Горбуновский торфяник (VI разрез)

Нашему предположению о большой роли крючковой снасти в зимнем рыболовстве как будто противоречит малое количество рыболовных крючков, найденных в комплексах эпохи неолита и раннего металла, а также более поздних периодов. Скорее всего, это объясняется тем, что в древние времена широко использовались костяные и особенно деревянные крючки. Крючки из дерева в большом количестве встречены при раскопках древних Висских торфяниковых стоянок в Коми АССР. Некоторые сибирские народности пользовались деревянными крючками до недавнего времени. Тувинцы, например, делали их из березовых и еловых сучков. Видимо, каменные стерженьки для составных крючков, найденные в Самусьском могильнике, могильнике на Мусульманском кладбище и в других пунктах эпохи раннего металла низовьев Томи и верхней Оби, предназначались в основном для деревянных крючков.

В. Н. Чернецов вслед за другими исследователями отметил, что та часть Нижнего Притоболья, которая непосредственно прилегает к Уральскому хребту, является территорией наиболее активных путей сезонных миграций лесных копытных животных, что создавало в прошлом благоприятные возможности для коллективной охоты путем загонов, «огородов», поколок и пр. Дело в том, что в Камском Приуралье мощность снежного покрова почти в два раза больше, чем в смежном свердловско-тагильском регионе. По данным биологов, лось способен добывать подножный корм из-под слоя снега не более 20 см, а сибирская косуля — не более 15 см. Поэтому с середины осени начинались массовые миграции лесных копытных, особенно косули, через Урал на восток, с глубоких снегов на мелкие, а весной — в обратную сторону. «Огороды», ловчие ямы, судя по этнографическим материалам, сооружались обычно в местах наиболее массового хода копытных; этот способ охоты был очень добычлив и позволял запасать мясо впрок. Сцены охоты при помощи «огородов» и других подобных сооружений богато представлены в древней наскальной живописи Урала.

Однако основное содержание хозяйственно-бытового уклада нижнетобольского населения эпохи раннего металла и прежде всего групп, живших в Тюменском Притоболье, определялось ие охотой (тем более, что в результате случавшихся многоснежных зим и бескормиц поголовье лесных копытных могло год от года резко колебаться), а рыболовством — наиболее постоянным и стабильным по добычливости видом промысла. В этом смысле население Тюменского Притоболья ранних этапов эпохи металла по его хозяйственно-бытовой специфике мы вправе квалифицировать как оседлых рыболовов.

Есть некоторые данные, позволяющие предполагать, что озерное население Нижнего Притоболья еще накануне бронзового века могло быть знакомо с зачатками земледелия и скотоводства. На торфяниковых стоянках свердловско-тагильской части озерного Притоболья найдено довольно много костяных и особенно деревянных мотыгообразных орудий, которые археологи относят к позднему неолиту, энеолиту и бронзовому веку и считают земледельческими.

Можно допускать и столь же раннее появление здесь зачатков скотоводства. Д. Н. Эдинг, характеризуя энеолитическую керамику стоянки Анин Остров, упоминает о находке в связи с ней костей лошади и коровы. В последние годы в юго-восточной Башкирии — озерном районе, близком в гидрографическом и культурном отношениях Нижнему Притоболью, Г. Н. Матюшин открыл энеолитические поселения суртандинского типа, где были найдены кости домашних животных — лошади, коровы и мелкого рогатого скота. В этом отношении весьма любопытны доказательные высказывания Л. Бинфорда, что поиски ранних форм производящей экономики должны быть направлены в те зоны, где археологически наблюдается крупный сдвиг в плотности населения и где имеются условия для оседлости. Он считает поэтому, что начальные этапы доместикации животных и культивации злаковых для тех или иных районов должны находиться по соседству с местами, занятыми относительно оседлыми рыболовами.

Археологи, занимавшиеся исследованием лесных нижнетобольских памятников свердловско-тагильского региона, — В. М. Раушенбах, Н. П. Кипарисова — пришли к заключению, что гидрография этих мест с переходом к бронзовому веку, особенно в андроновскую эпоху, изменилась в худшую сторону. Они приводят многочисленные примеры, свидетельствующие об обмелении в бронзовом веке озер лесного Зауралья, которое сопровождалось заболачиванием водоемов, сокращением ихтиофауны и упадком рыболовства. Раскопки В. Ф. Генинга на оз. Мергень в ишимской лесостепи показали, что поселение андроновской эпохи Пахомовская Пристань I возникло на участке, который в неолите был дном озера. Наши исследования в тюменской части Нижнего Притоболья выявили похожую картину. Усыхание климата в этот период привело к понижению уровня воды в реках и озерах, сокращению водного зеркала, заболачиванию проток, уменьшению количества рыбы. В этих условиях рыболовческая производительность нижнетобольских озер должна была резко снизиться.

В. М. Раушенбах приводит статистическую таблицу, в которой дано соотношение количества рыболовческих и охотничьих орудий в нижнем и среднем слоях VI разреза Горбуновского торфяника. Эта цифровая схема хорошо показывает сокращение по мере перехода к бронзовому веку количества рыболовческих орудий и увеличение удельного веса инвентаря, связанного с охотой. Так, в нижнем слое VI разреза были найдены 2 наконечника стрелы, остатки 14 вершей, а в среднем слое — 35 наконечников и ни одной верши. Тенденция к снижению значения рыболовства и повышению роли охоты прослеживается и при сравнении других категорий орудий этого памятника — поплавков, грузил, скребков и т. д.

В связи с понижением уровня озер и заболачиванием проток строительство запоров в Нижнем Притоболье, видимо, стало нерациональным. Любопытно, что в сводке древних рыболовческих заграждений европейской части СССР, опубликованной Г. М. Буровым, все они датируются или неолитом, или железным веком; среди них не упомянуто ни одного, которое относилось бы к эпохе бронзы. Сокращение естественного продукта, вызванного упадком рыболовства, заставило нижнетобольское население искать новые хозяйственные возможности. Эти поиски должны были идти по пути развития тех отраслей, которые в условиях изменившейся географической среды являлись наиболее перспективными. В сложившейся обстановке население Нижнего Притоболья с готовностью воспринимает образ жизни начавших проникать сюда в это время андроновцев и родственных им групп, которые вели скотоводческо-земледельческое хозяйство и предпочитали селиться у широких речных пойм.

Северная лесостепь и юг таежной зоны во второй половине бронзового века. Мы уже говорили в одной из предыдущих глав, что около последней четверти II тысячелетия до н. э. на южной окраине западносибирской тайги и отчасти на севере лесостепи сформировался андроноидный круг культур, из которых наиболее известны в археологической литературе черкаскульская, сузгунская и еловская. Андроноидное население Западной Сибири вело многоотраслевое хозяйство, сочетавшее присваивающие и производящие отрасли. Судя по костным остаткам Черкаскульского II и Еловского поселений, разводились крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошадь и свинья. На Черкаскуле II состав домашнего стада по числу особей распределился следующим образом: крупный рогатый скот — 9 (37,5%), лошадь — 7 (29%), мелкий рогатый скот — 4 (16,7%), свинья — 2 (8,4%)65. На Еловском поселении мы видим похожую картину: крупный рогатый скот — 41 особь (50,6 %), мелкий рогатый скот — 22 (27,2 %), лошадь — 11 (13,6 %),

свинья — 1 (1,2%), собака — 6 (7,4%). При раскопках Сузгуна II

остеологические остатки не встречены, но В. Н. Чернецов упоминает о находке там грубо вылепленной из глины головы лошади.

Данные о земледелии у андроиоидных групп менее отчетливы. К. В. Сальников связывает с черкаскульской культурой найденные на Чесноковской Пашне и оз. Песчаном бронзовые крюкастые серпы срубного типа. Возможно, земледельческим орудием является тесловидная мотыга с несомкнутой втулкой со стоянки Калмацкий Брод (рис. 51,10). Похожие бронзовые орудия Б. Г. Тихонов считает земледельческими к датирует их временем от XIV—XII вв. до н. э. до рубежа II и I тысячелетия до н. э. Скорее всего, с земледелием следует связывать также форму для отливки серповидного орудия из Еловского поселения, обломки зернотерок из Десятова и литейную форму лопаты, найденную на Самусе IV (мы предполагаем, что она относится к еловскому комплексу Самусьского IV поселения). Сузгунские памятники, возможно из-за своей малочисленности и слабой исследованности, пока не дали свидетельств в пользу земледелия. Однако, если исходить из ландшафтно-географических особенностей Прииртышья, то не трудно убедиться, что условия для земледельческих занятий здесь были не хуже, а пожалуй, лучше, чем в Нижнем Притоболье и Томско-Нарымском Приобье. Не случайно в Среднем Прииртышье находятся сейчас самые северные в Сибири сельскохозяйственные районы, специализирующиеся на производстве зерна и молочных продуктов (например, Знаменский, Тевризский, Уватский районы). В Прииртышье отмечен самый северный пункт дорусского земледелия в Сибири. По сообщению атамана Брязги от 1582 г., татарские пашни были встречены им в 50 верстах севернее устья Тобола, т. е. на уровне 59 параллели. И, наконец, в Прииртышье найдены самые северные в Сибири археологические остатки культурных злаков. При раскопке Потчевашских курганов эпохи железа на берегу Иртыша близ Тобольска А. И. Дмитриев-Мамонов обнаружил большое количество обугленных зерен, в основном ячменя. Если согласиться с К. В. Сальниковым и автором настоящей работы, что черкаскульцы и еловцы были знакомы с земледелием, то такое предположение в отношении сузгунского населения было бы не менее правомерным.

Большую роль в хозяйстве населения андроноидных культур играла охота. На поселении Черкаскуль II кости диких животных составили по числу особей 46,5%, а на Еловском — около 33% (правда, на последнем кости были собраны в смешанном еловско-ирменском слое). Состав охотничьей добычи на Черкаскуле II и Еловке отражает экологические особенности Восточного Зауралья и низовьев Томи. На Черкаскульском II поселении первое место занимает косуля (13 особей), второе — лось (3 особи), остальные виды диких животных представлены единичными костями; на Еловском поселении на первом месте стоит бобр (18 особей), на втором — лось (14 особей), на третьем — соболь (2 особи). Преобладание косули в составе охотничьей добычи черкаскульцев, видимо, говорит о том, что здесь продолжала пользоваться популярностью охота на мигрирующих копытных (прежде всего косулю).

На Еловском поселении наконечники стрел (главным образом костяные) достаточно многочисленны. Лось — основной объект охотничьего промысла еловцев — никогда не группируется в значительные по численности стада; поэтому коллективная охота на него, в частности загонная, вряд ли имела когда-либо существенное значение. Удивляет многочисленность (44% но числу особей среди диких животных) в культурном слое Еловского поселения костей бобра. Не исключено, что возрастание роли пушной охоты на поздних этапах бронзового века явилось следствием усиления спроса на пушнину со стороны степных соседей, а возможно, и более далеких южных народов. В предшествующих главах, характеризуя еловский и ирменский комплексы Еловского могильника, мы отмечали усиление южных связей (с Южным и Центральным Казахстаном) на основе присутствия в погребениях нескольких сосудов, сопоставимых с керамикой могильников Тары-тау, Каратау, Дандыбай.

О значительной роли рыболовства у андроноидных групп говорят находки на южнотаежных поселениях этого времени глиняных и каменных грузил (рис. 50), а также наличие в культурном слое поселений ихтиологических остатков. Л. П. Хлобыстин обнаружил в черкаскульском комплексе Липовой Курьи кости щуки, плотвы и окуня. Кости рыб, в том числе крупные рыбьи позвонки, возможно принадлежащие осетровым, встречены нами при раскопках Чудской Горы. А. Н. Гундризер, изучивший ихтиологические остатки со дна жилищ Еловского поселения, пришел к выводу, что они принадлежат стерляди, осетру, нельме, щуке, плотве; собрано также много чешуи язя, золотистых карасей, окуней и др. А. Г. Гундризер обратил внимание на почти полное отсутствие в культурном слое Еловского поселения костей мелкочастиковых рыб. По его мнению, это объясняется применением крупнокрючковой снасти и ловушек типа котцов с большим просветом между дранками.

Видимо, удельный вес скотоводства и земледелия в хозяйстве был особенно высок на юге андроноидного ареала. К. В. Сальников отметил больший процент костей диких животных (и соответственно меньший процент домашних) на Черкаскуле II по сравнению с андроновскими и южными черкаскульскими памятниками. Похожую закономерность мы наблюдаем и в пределах еловской культуры. Так, на Еловском поселении, где было вскрыто 850 кв. м, при очень большой насыщенности культурного слоя каменные наконечники стрел и скребки встречены в единичных экземплярах, тогда как на более северном Десятовском поселении (вскрытая площадь почти в 3 раза меньше) орудий этих категорий найдено несколько десятков. То же самое можно сказать о числе глиняных грузил. Интересно, что размеры жилищ на Еловском поселении (до 200 кв. м и более) в 5—10 раз превышают площадь более северных жилищ этого времени в Нарымском Приобье (например, на поселении Малгет). В. А. Посредников не без основания предполагает, что южные еловцы строили столь вместительные помещения в связи с необходимостью зимнего содержания скота; на севере еловского ареала, где скотоводство не играло существенной роли, а возможно, вообще отсутствовало, нужды в таких жилищах не было.

Повышение роли скотоводства и земледелия на юге западносибнрской тайги в андроновскую эпоху, продвижение на север многих элементов южных культур были облегчены, как нам кажется, изменением ландшафтного облика южной окраины западносибирской тайги, а именно появлением здесь значительных остепненных участков. Однако вопрос о смещении ландшафтных границ в бронзовом веке до сих пор остается спорным. Противники этой точки зрения ссылаются, в частности, на наличие в культурном слое андроноидных и северных андроновских памятников костей медведя, соболя и других таежных животных, считая это аргументом в пользу стабильности южной границы тайги в андроновскую эпоху. Такой однозначный подход нельзя признать правильным. Внедрение (в процессе усыхания климата) в глубь таежной зоны степных и луговых участков совсем не обязательно должно сопровождаться фронтальным исчезновением таежных массивов. Скорее, наоборот, площадь лесов на юге западносибирской тайги могла значительно возрасти — прежде всего за счет частичного пересыхания огромных западносибирских болот.

В свое время известный западносибирский почвовед К. А. Кузнецов высказал мысль, что появление в прошлом открытых степных и луговых участков на юге таежной зоны происходило вследствие лесных пожаров. Это чрезвычайно интересное высказывание помогает понять характер и динамику остепнения южной части тайги в засушливые климатические периоды. Давно замечено, что в таежной зоне даже кратковременная летняя засуха приводит к увеличению количества лесных пожаров. Так, в засушливом 1915 г. в Сибири было уничтожено пожарами около 100 тыс. кв. км леса. Примером того, насколько катастрофичными могут быть пожары, вызываемые засухой, является печально знаменитое лето 1972 г. в лесной полосе европейской части СССР: несмотря на то что на борьбу с пожарами были брошены десятки тысяч людей, вооруженных современной техникой, огонь уничтожил большие площади леса. Почти очевидно, что если бы подобные засухи повторялись чаще, например через каждые 10—15 лет, то в течение 50—100 лет ландшафтный облик юга лесной зоны мог измениться самым существенным образом.

Для восстановления выгоревшего хвойного леса в южнотаежной полосе Сибири требуется около 90 лет, причем в процессе восстановления выгоревший участок проходит несколько растительных стадий, первая из которых в общем соответствует стадии лесостепи. Частое повторение лесных пожаров способствует тому, что гарь постоянно поддерживается на первой стадии восстановления леса, т. е. на стадии лесостепного ландшафта.

В засушливые климатические периоды летние засухи были чаще, чем теперь, а вероятность самовозгорания леса, число пожаров и их губительная сила — намного выше. Это подтверждается, например, наличием

большого количества углей и зольных прослоек в пограничных горизонтах верховых болот. В условиях засушливого климата бронзового века многие гари при частых лесных пожарах могли превратиться в остепненные участки, удобные для скотоводства и земледелия. Интересно, что успешное ведение земледельческого и животноводческого хозяйства у русского старожильческого населения таежной зоны Сибири до недавнего времени самым непосредственным образом зависело от наличия удобных «гарей», которые использовались под пашни и пастбища. Пашни у таежных сибирских чалдонов так и назывались — «гари».

Таким образом, исследуя экономику западносибирского населения андроновской эпохи, необходимо учитывать, что изменение ладшафтного облика южнотаежной полосы Западной Сибири в засушливые климатические периоды не сопровождалось исчезновением лесов (площадь лесных массивов, по всей вероятности, даже возросла), а происходило за счет сокращения болот, увеличения открытых луговых пространств и остепнения некоторых хорошо дренированных боровых участков тайги. Характер ландшафтов в то время в пределах андроноидного ареала был таков, что позволял с равным успехом охотиться на таежных животных, заниматься рыболовческим промыслом, а также скотоводством и земледелием.

В одной из своих работ В. А. Посредников выразил сомнение в пра¬вомерности моего вывода о возможности земледелия у еловцев. Но он, к сожалению, возвел сомнения на уровень аргументов. В частности, он не верит, что бронзовые лопаты еловско-ирменского времени использо¬вались для обработки земли, полагая, что они могли быть орудиями со¬бирательства или служить для выемки грунта . Конечно, нельзя отри¬цать возможности многофункционального использования этих орудий. Но дело в том, что здесь, в бассейне Томи, у шорцев и северных алтай¬цев до недавнего времени орудием обработки земли являлся абыл — металлическая лопата с поперечной насадкой на коленчатую рукоять. Орудием собирательства у западносибирских народностей были не ло¬патки, а палки — заостренные или с металлическими наконечниками.

В. А. Посредников сомневается в том, что зернотерки, найденные в Десятове (вернее, обломки зернотерок), могли использоваться для растирания зерен культурных злаков. Он считает, что они, скорее всего, являлись приспособлением для растирания сухой черемухи, обработки кедровых орехов или растирания охры. В принципе все это не исключено, но по этнографическим свидетельствам, сушеную черемуху, превращая в муку, толкли в ступе; для обработки орехов использовали деревянные орудия, а при растирании охры на камне оставались устойчивые, не смываемые временем следы, которых нет на еловских зернотерках. Насколько мне известно, западносибирские этнографы не зафиксировали случаев использования зернотерок для обработки продуктов собирательства. Зернотерки широко бытовали у шорцев и северных алтайцев, т. е. у народностей, в хозяйстве которых земледелие существовало наряду с собирательством, но они использовались прежде всего для растирания зерен культурных злаков.

В. А. Посредников подвергает сомнению мое высказывание о возможности использования в земледелии серповидного орудия, известного по одной из литейных форм Еловского поселения. Он считает, что это не серп, а секач, применявшийся для расчистки кустарников под пастбища для скота. Я не берусь судить, серп это или секач (тем более что литейная форма представлена фрагментами), но мне непонятна уверенность в том, что секачами расчищались кустарники только лишь под пастбища; К. В. Сальников, например, считал, что секачи распространились в лесостепном Зауралье с замараевского этапа в связи с дальнейшим прогрессом пойменного земледелия и служили для расчистки пойм под пашни.

В доказательство невозможности земледелия у еловцев В. А. Посредников приводит в пример ваховских остяков, которых, как он сообщает, не удалось приобщить к земледелию несмотря на усилия местных властей. Это очень неудачный пример. Андроноидная еловская культура локализовалась намного южнее Ваха. Вах расположен далеко на севере, в районе 61-й параллели, где не только ханты, но и русские никогда не были склонны к обработке земли, так как на собственном опыте убедились, что в суровых условиях Сургутского Приобья земледелие вообще, а хлебопашество в особенности является ненадежным занятием.

Мне кажется, что при подходе к вопросу о возможности или невозможности земледелия у андроноидных групп Западной Сибири нельзя не учитывать, что все западносибирские народности, которые ко времени прихода русских жили в пределах андроноидного ареала, — тоболо-иртышские и томские татары, шорцы, северные алтайцы — вели комплексное хозяйство, где наряду со скотоводством, охотой и рыболовством было известно и земледелие. Такая многоотраслевая экономика должна была существовать именно в пограничье тайги и лесостепи, т. е. на территории, где, с одной стороны, имелись определенные возможности для скотоводства, земледелия и охотничье-рыболовческих занятий, а с другой стороны, отсутствие хотя бы одной из этих отраслей нарушило бы целостность хозяйственного организма, лишило бы его надежности и стабильности.

В ирменскую эпоху хозяйство населения, жившего на территории, занятой ранее андроноидными группами, не претерпело существенных изменений. Оно продолжало оставаться многоотраслевым, основанным на скотоводстве, земледелии, охоте и рыболовстве, причем в лесостепной зоне роль охоты была минимальной. В приуральской части межовского ареала кости диких животных составили по числу особей: на Ахметово I — 16%, на Инзелге — 24%. В числе охотничьей добычи на Ахметово I фигурируют лось, лиса, заяц, волк. Поскольку каждый из них представлен лишь одной особью, трудно судить, какие животные являлись основным объектом охотничьего промысла.

В пределах межовского (замараевского) ареала кости домашних животных найдены на поселениях Замараевское, Лужки, Ахметово I и др. В культурном слое поселения Лужки встречен обломок дна сосуда с пятью сквозными отверстиями, подобный найденному К. В. Сальниковым в Кипели. К. В. Сальников и В. С. Стоколос считают, что такие сосуды предназначались для отжимки творога. Состав домашнего стада у жителей поселения Ахметово I был следующим (по числу особей): крупный рогатый скот — 9 (34,6%), мелкий рогатый скот — 6 (23,1%), лошадь — 5 (19,2%), свинья — 4 (15,4% ). На Инзелге доля свиньи составляет 20%. Похожее соотношение разных видов домашнего скота отмечено для ирменского стада (по материалам поселения Ирмень I): крупный рогатый скот — 51,1%, мелкий рогатый скот — 27%, лошадь — 13,5%, свинья — 1,2%. В культурном слое Черноозерья VI («розановский» вариант ирменской культуры) костные остатки по числу особей распределились следующим образом: лошадь — 6 (46,1%), мелкий рогатый скот — 4 (30,8%), крупный рогатый скот — 3 (23,1%). Однако в данном случае количество особей слишком невелико, чтобы считать, что оно может отражать истинное соотношение разных видов скота в стаде. На раскопанном неподалеку от Черноозерья VIII поселении Инберень IV, тоже относящемся к эпохе поздней бронзы, соотношение по числу особей получается иным: крупный рогатый скот — 4 (44,4%), лошадь — 3 (33,3%), мелкий рогатый скот — 2 (22,2%). В целом же состав стада этого времени показывает количественное преобладание крупного рогатого скота в стаде и сравнительно небольшой удельный вес лошади. Малая численность лошадей, возможно, объясняется тем, что они использовались не столько как мясное животное, сколько как тягловое. Об этом говорят находки костяных псалий на Еловском и Ирменском поселениях (рис. 61, 23—26). Они представляют собой дугообразно изогнутые стержни с тремя отверстиями, просверленными в одной или разных плоскостях.

В насыпях ирменских курганов Еловского II могильника собрано значительное количество костей лошади и коровы. Кости домашних животных найдены и в погребениях — в девяти могилах (из 59); в одном случае это были кости барана, в остальных восьми — кости лошади. В могильнике ирменской культуры на р. Ине (45 погребений) кости барана обнаружены в 13 случаях, быка — в восьми, лошади — в одном. Интересно, что если бы мы стали судить о количественном соотношении разных видов скота в ирменском стаде по могильникам, то был бы получен иной результат, чем по материалам поселений. Видимо, ритуальное значение домашних животных не всегда отражало их численность в стаде и реальную роль в хозяйстве.

Данные, которые могли бы говорить в пользу земледелия у населения юга урало-западносибирской территории в ирменскую эпоху, как всегда, спорны. По мнению К. В. Сальникова, о земледелии в лесостепном Зауралье на замараевской этапе свидетельствует распространение секачей, употребляющихся для «очистки под пашню участков пойм из-под кустарников». Возможно, свидетельством земледелия у межовских групп лесного Зауралья является находка В. С. Стоколосом на поселении Лужки трех каменных пестов. О вероятности земледелия у ирменцев говорят находки каменных зернотерок (поселение Осинники, Ордынский могильник), каменных пестов (поселение Чекист; рис. 60, 21), обломка серповидного орудия из Чертова городища и др.

В лесостепной части Западной Сибири охота в ирменскую эпоху играла второстепенную роль. Кости диких животных на поселениях Черноозерье VIII, Инберень IV, Ирмень I и других исчисляются единичными находками. Севернее, в более облесенных районах, охота имела большее значение. В насыпях ирменских курганов Еловского II могильника найдены кости лося, утки и куропатки.

Некоторое место в хозяйстве межовского и ирменского населения занимало рыболовство. В. С. Стоколос сообщает о находке на поселении Лужки глиняных грузил; глиняное грузило встречено также на поселении Черноозерье VIII (рис. 67, 7), в Усть-Киргизке и др. На некоторых ирменских и смешанных еловско-ирменских поселениях найдены костяные гарпуны (рис. 61, 19, 22). Скорее всего, рыболовство у ирменцев, как и охота, являлось второстепенной отраслью хозяйства; само расселение ирменских групп — у широких пойм по берегам больших рек — говорит о том, что их привлекали не рыболовческие угодья, а прежде всего плодородные, не боящиеся засух пойменные земли, удобные для пастбищ и посевов.

В переходное время от бронзового века к железному хозяйство населения южнотаежной и предтаежной полосы Зауралья и Западной Сибири претерпело, видимо, существенные изменения, особенно на юге таежной зоны. Можно предполагать некоторое возрастание значения охотничье-рыболовческих промыслов и уменьшение роли производящих отраслей. На эту мысль наводят, во-первых, данные о начавшемся в это время увлажнении и похолодании климата; во-вторых, гамаюнская, молчановская и родственные им культуры имеют много северных лесных черт, к числу которых относится, в частности, широкое распространение фигурно-штамповой орнаментации.

Находки в гамаюнских комплексах глиняных грузил для сетей (Голый Камень; рис. 71, 12; Палкинские стоянки и др.), каменных и костяных наконечников стрел (жертвенное место Еловое, Зотинские городища) позволяют предполагать у зауральского населения наличие рыболовческого и охотничьего промыслов. Охотничье-рыболовческий инвентарь характерен и для памятников молчановской культуры таежного Причулымья и Нарымского Приобья (глиняные грузила, каменные скребки, наконечники стрел и пр.; рис. 72). На дне жилища, исследованного А. П. Дульзоном на городище Остяцкая Гора близ пос. Молчанове на Оби, найдено много рыбьих костей, в том числе крупных осетровых рыб.

Материалы красноозерских памятников лесостепного Прииртышья свидетельствуют о понижении роли скотоводства в это время по сравнению с эпохой поздней бронзы и повышении роли охотничьего промысла. Так, костный материал поселения Инберень V принадлежал в основном диким животным; встречены грузила и костяные наконечники стрел. Е. М. Берс и В. А. Борзунов сообщают о находках костей лошади на гамаюнских памятниках района Свердловска и на севере Челябинской обл. В культурном слое молчановских поселений кости домашних животных пока неизвестны. Однако, учитывая присутствие костей лошади в комплексах предшествующего (Тух-Эмтор IV) и последующего (кулайские памятники) времени, можно предполагать, что лошадь была известна и населению молчановской культуры. Весьма примечательно, что кости лошади встречены на древних поселениях Барсова Городка.

Мы считаем, что скотоводство на юге тайги после упадка андроноидных культур не исчезло, хотя роль его в хозяйстве, видимо, значительно уменьшилась, и оно приняло в основном коневодческое направление. Чем это было вызвано, судить трудно, однако, как показывают исследования В. Д. Викторовой и В. А. Могильникова, население южнотаежного Тоболо-Иртышья, жившее в X—XIII вв. н. э., в скотоводческом отношении продолжало оставаться в основном коневодами. Скорее всего, это можно объяснить способностью лошади добывать корм из-под снега, что делало необязательным ее стойловое содержание в зимнее время. В условиях многоснежных таежных зим коневодство было единственной экологически оправданной формой скотоводства.

Возвращаясь к случаям находок костей лошади севернее 60-й параллели (в районе Сургута), следует отметить, что было бы, пожалуй, опрометчиво говорить о коневодстве у древнего населения Сургутского Приобья как сколько-нибудь значимой стороне хозяйства. По этнографическим материалам известно, что лошадь у манен и хантов была самым ценным и почитаемым жертвенным животным, особенно белая лошадь. Поэтому накануне особенно важных ритуальных церемонии манси и ханты из далеких северных районов снаряжали специальные экспедиции на юг, к русским и татарам, для закупки лошадей, предназначенных для жертвенного заклания. Возможно, этот ритуал уходит своим происхождением в глубокую древность, что неооходимо учитывать при попытке объяснить присутствие костей лошади на древних памятниках столь северных территорий.

Иное соотношение производящих и присваивающих отраслей мы видим в это время в хозяйстве населения верховьев Оби, известного по памятникам завьяловского (болыпереченского) типа. Хотя здесь тоже отмечается усиление лесных элементов культуры и повышение удельного веса охотничье-рыболовческих промыслов, хозяйство местного населения в целом сохраняет традиции, доставшиеся в наследство от живших здесь ранее андроновских и ирменских групп. М. П. Грязнов убедительно показал, что население Верхнего Приобья на большереченском этапе (VII—VI вв. до н. э.) вело оседлое скотоводческо-земледельческое хозяйство, приуроченное к пойменным угодьям. Разводился крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и лошадь. Однако о количественном соотношении разных видов скота в стаде судить трудно, так как костные остатки в жилищах (широкие раскопки велись на поселении Ближние Елбаны I) являются не кухонными отбросами, а представлены лишь некоторыми видами костей, которые использовались для поделок. О земледелии в Верхнем Приобье в это время говорит, по мнению М. П. Грязнова, присутствие в четырех из пяти исследованных жилищ поселения Ближние Елбаны I каменных зернотерок.

Существенным подспорьем в хозяйстве населения Верхнего Приобья на большереченском этапе были охота и рыболовство. В жилищах этого периода, исследованных М. П. Грязновым на поселении Ближние Елбаны I, обнаружены кости и чешуя рыб, кости медведя, зайца, бобра, соболя, изделия из зубов и рогов марала, лося и косули.

К оглавлению книги «Бронзовый век Западной Сибири» // К следующей главе