К содержанию журнала «Советская археология» (1961, №2)

1

К числу важнейших проблем отечественной истории относятся проблемы, связанные с так называемым «великим переселением народов». Бурные события этой эпохи, начавшиеся в IV в. движением гуннов из Центральной Азии на Запад, вовлекли в свою сферу многие племена и народы, часть которых генетически связана с современными народами Советского Союза.

В Юго-Восточной Европе накануне гуннского нашествия существовало два крупных племенных союза — остроготский и сармато-аланский. Оба они в 70-х годах IV в. были разгромлены гуннами, сдвинуты со своих первоначальных мест и вовлечены в гуннское движение. Не рассматривая здесь вопрос о некоренном населении Северного Причерноморья — готах, мы обратим внимание на судьбу той части сармато-аланского племенного союза, которая вместе с гуннами ушла в Западную Европу.

По историческим и археологическим источникам известно, что союзы позднесарматских племен, в состав которых входили и аланы, в III—IV вв. занимали Северо-Западное Приаралье и Прикаспий, нижнее течение Волги и Дона, степную часть Северного Кавказа и восточную часть Северного Причерноморья, включая Крым. В рассматриваемое время эти союзы играли большую роль на юго-востоке Европы; связанные с городами Северного Причерноморья, сармато-аланские племена создали своеобразную материальную культуру, представленную в сотнях исследованных ныне археологических памятников. В III—IV вв. эти родственные ираноязычные племена были известны в письменных источниках под общим именем аланы, что отражено в «Истории» Аммиана Марцеллина 1. Говоря далее об аланах, мы имеем в виду позднесарматские племена, объединенные этим собирательным термином.

Нашествие гуннов нанесло тяжелый урон сармато-аланской культуре в Восточной Европе. Под давлением гуннов часть сармато-аланских племен к концу IV в. передвинулась в предгорье и горы Северного Кавказа, где начиная с V в. появляются их катакомбные могильники. Отныне центральная часть Северного Кавказа становится основной территорией, на которой продолжается исторический процесс, связанный с аланами.

Другая часть алан, по-видимому достаточно значительная, была подчинена гуннами, включена в состав их орды и вместе с ними направилась в Западную Европу. Таким образом, значительная группа коренного древнего населения нашей страны оказалась втянутой в водоворот событий, которые сыграли большую роль в истории народов Центральной и Западной Европы. Поэтому всякие факты, которые могут быть связаны с пребыванием алан в Западной Европе, представляют большой интерес для советского историка и археолога.

Нельзя не заметить, что вопрос о пребывании алан в Западной Европе до сих пор почти не разработан в нашей историографии, несмотря на то, что в европейской литературе, посвященной эпохе «великого переселения народов», ему уделено относительно большое внимание. В дореволюционное время рассматриваемый вопрос наиболее полно был освещен Ю. А. Кулаковским 2, использовавшим исключительно римские и византийские письменные источники. В советское время вышел целый ряд обобщающих очерков по истории алан. Таковы работы Ю. В. Готье 3, Б. Е. Деген-Ковалевского 4, В. Б. Деопик 5, Л. П. Семенова и Б. В. Скитского 6 и 3. Н. Ванеева 7. Но в них мы находим крайне мало сведений об аланах в Западной Европе.

В европейской археологической и исторической литературе с аланами и их пребыванием в Западной Европе связаны не всегда определенные, а иногда и недостоверные представления.

На западе археологические находки вещей восточного и причерноморского происхождения второй половины IV и первой половины V в. принято обычно связывать с готами или гуннами. Таковы многочисленные клады и отдельные погребения в Трансильвании, Венгрии и Австрии, отдельные находки на Среднем Рейне и в Северной Франции, Испании и Северной Африке. Так, например, шовинистически настроенный шведский археолог Б. Салин все эти материалы связывал с передвижениями готов в последней четверти IV—V в. По мнению Б. Салина 8, вещи северопричерноморокого происхождения были занесены в Западную Европу готами. Для того чтобы обосновать наличие подобных вещей в Северной Франции, где, как известно, готы исторически не засвидетельствованы, Б. Салин создал теорию о мнимых готских переселенцах из южных областей. К изложенным взглядам Б. Салина полностью присоединился Н. Оберт 9.

В связи с повышенным интересом, проявляемым в европейских странах к гуннской проблеме, в последнее время предпринят ряд попыток выделить гуннские комплексы на территории Восточной и Западной Европы. Так, А. Альфёльди характерной особенностью погребального обряда гуннов считал трупосожжение, а в могильном инвентаре выделял золотые пластинки с чешуеобразным узором, луки и стрелы, предметы конской сбруи и металлические котлы 10. Остальные вещи этого периода отнесены им к гуннскому времени и не связаны с каким-либо определенным народом.

Н. Феттих, разделяя взгляды А. Альфёльди, склонен относить к так называемой «гуннской цивилизации» ряд других типов вещей северо-причерноморского происхождения: поясные пряжки с инкрустацией, золотые диадемы, мелкие золотые бляшки и т. д. Признавая при этом роль алан в период гуннского нашествия, Н. Феттих указывает, что «среди археологических памятников мы должны искать следы алан в таких местах, где можно отметить знаки интенсивного персидского влияния» 11. Однако попытки выделения конкретно аланских вещей автор не предпринял.

Такую попытку мы находим в книге Э. Бенингера «Вестготско-аланский путь через Центральную Европу» 12. Автор связывает с аланами отдельные находки керамики в Северной Богемии и погребение в Зиммеринге (Австрия). Однако поддерживая старые концепции Б. Салина и Н. Оберга, Э. Бенингер по-прежнему уделяет основное внимание роли готов. По мнению Э. Бенингера, аланы оказали незначительное влияние на вестготскую среду 13.

Одна из последних европейских работ, посвященных памятникам гуннской империи Аттилы, принадлежит И. Вернеру 14. Им собран большой археологический материал с территории Восточной и Западной Европы, относящийся к концу IV—V в. Автор выделяет на территории Европы категории вещей, имеющих, по его мнению, восточное происхождение. Картографирование этих категорий вещей, данное И. Вернером, на наш взгляд, вполне соответствует историческому пути гуннов в Западной Европе. Также удачно археологические данные сопоставлены с территорией империи Аттилы. Вместе с тем И. Вернер рассматривает весь собранный им по Западной Европе материал в общем виде, не связывая его конкретно с народами, входившими в империю Аттилы. По мнению И. Вернера, «опыты этнического определения мало перспективны» 15.

В последней работе, посвященной гуннской эпохе в Венгрии, венгерский археолог М. Пардуц рассматривает большой археологический материал, главное место в котором занимает открытый в 1950 г. могильник у г. Чонград. Автор выделяет группу погребений, совершенных в положении сидя и на корточках. Этот погребальный обряд М. Пардуц считает кавказским по происхождению и на этом основании усматривает этническое единство части населения Чонграда и Северного Кавказа. Вместе с тем автор опирается на наличие в Чонграде ориентировки запад—восток и отчасти на могильный инвентарь. Отсюда М. Пардуц делает вывод о переселении группы коренного кавказского населения и сармато-аланских племен в 375—380 гг. под натиском гуннов в Венгрию 16.

Трудно согласиться со всеми выводами М. Пардуца. Во-первых, обряд погребения в положении сидя для Северного Кавказа в раннем средневековье не характерен. Сидячие погребения в Таркинском и Карабудахкентском могильниках, на которые ссылается М. Пардуц, относятся в основном к I—II вв. н. э. и составляют очень незначительный процент 17. Во-вторых, движение гуннов через Северо-Восточный Кавказ пока ничем не доказано. Ориентировка запад—восток, часто встречающаяся в Чонграде, не дает еще оснований говорить об этнических связях с Северным Кавказом. Что же касается сарматской керамики из Чонграда, то она находит себе полные аналогии в Нижнем Прикубанье и в Крыму в рассматриваемое нами время. Можно полагать, что сарматские элементы Чонградского могильника связаны прежде всего с населением Крыма и Прикубанья.

В 1930 г. во Франции Л. Франше была сделана попытка отождествить с аланами некоторые бронзовые предметы (в основном пряжки), происходящие из долины Луары 18. Однако эта попытка Л. Франше вызвала возражения со стороны Г. Цейсса 19, указавшего на хронологическое несоответствие находок времени пребывания алан во Франции. Г. Цейсс датировал эти вещи VII в. Позже работа Л. Франше была разобрана Э. Саленом, доказавшим не только хронологическое несоответствие, но и местное происхождение этих вещей 20. Таким образом, вопрос об аланской принадлежности находок, приведенных Л. Франше, отпадает.

Находки гуннского времени из Северной Франции получили новую интерпретацию в работах Э. Салена 21. Говоря о вещах северопричерноморского и паннонского происхождения, Э. Сален связывает их с движением алан в начале V в. из Паннонии через Северную Францию в Испанию и Северную Африку. Э. Сален, вслед за Г. Цейссом 22, отвергает концепцию Б. Салина и Н. Оберга, связывающую эти вещи с готским проникновением в Северную Францию. Кроме того, автор широко привлекает письменные источники, свидетельствующие о пребывании групп алан в Северной Франции в первой половине V в. На основании археологических, исторических и топонимических данных Э. Сален убедительно доказывает факт пребывания алан во Франции в V в.

Долгое время наличие немногочисленных северопричерноморских вещей в Испании связывалось с готами 23. В 1934 т. появилась монография Г. Цейсса о вестготах в Испании, в которой он, не отрицая роли готов в распространении подобных изделий, указывал на возможность их распространения и аланами 24. Как известно, в первой четверти V в. аланы исторически засвидетельствованы в Испании во время их движения с вандалами в Северную Африку.

О роли сармато-алан в распространении восточных и северопричерно-морских вещей в Западной Европе неоднократно писал М. И. Ростовцев. В одной из своих работ он указывал, что «стиль этих вещей в Европу внесли не готы, а в основном эллинизованные сарматы и сарматизованные греки» 25. В более ранней работе М. И. Ростовцев отмечал, что «это вовсе не готский стиль: он иранский, если хотите сарматский. Это были не готы, а сарматы, которые ввели его в Центральной и Южной Европе» 26. Взгляды М. И. Ростовцева разделял и Л. А. Мацулевич 27.

Вопрос об аланах в Западной Европе нашел отражение и в работах западноевропейских историков гуннской эпохи. Г. Вернадский и Е. Томпсон, например, изображают алан как «примитивную расу кочевников», как «дикие орды», как вассалов гуннов, по культурному уровню стоящих не выше последних 28. Мы до сих пор не знаем культуру гуннов, но после многолетних исследований высокий уровень аланской культуры не вызывает сомнения.

Одна из последних работ по гуннской проблеме принадлежит западногерманскому историку Ф. Альтхейму 29, пытавшемуся воскресить пангерманистские взгляды о принадлежности алан (а вместе с ними и осетин) к германским племенам. Эти взгляды основаны исключительно на некоторых лексических совпадениях современного осетинского языка с немецким, объясняющихся общностью индоевропейского происхождения обоих языков. Концепция германского происхождения алан (и осетин), существующая с середины XIX в., уже была разоблачена в советской историографии 30. Абсурдность и несостоятельность этой концепции совершенно очевидна.

2

В настоящей статье мы не стремимся разрешить все вопросы, связанные с движением алан и пребыванием их в Западной Европе. При современном состоянии научных знаний это и невозможно. Тем не менее накопленный к настоящему времени археологический материал позволяет выдвинуть ряд соображений по данной проблеме, почти не освещенной в отечественной литературе.

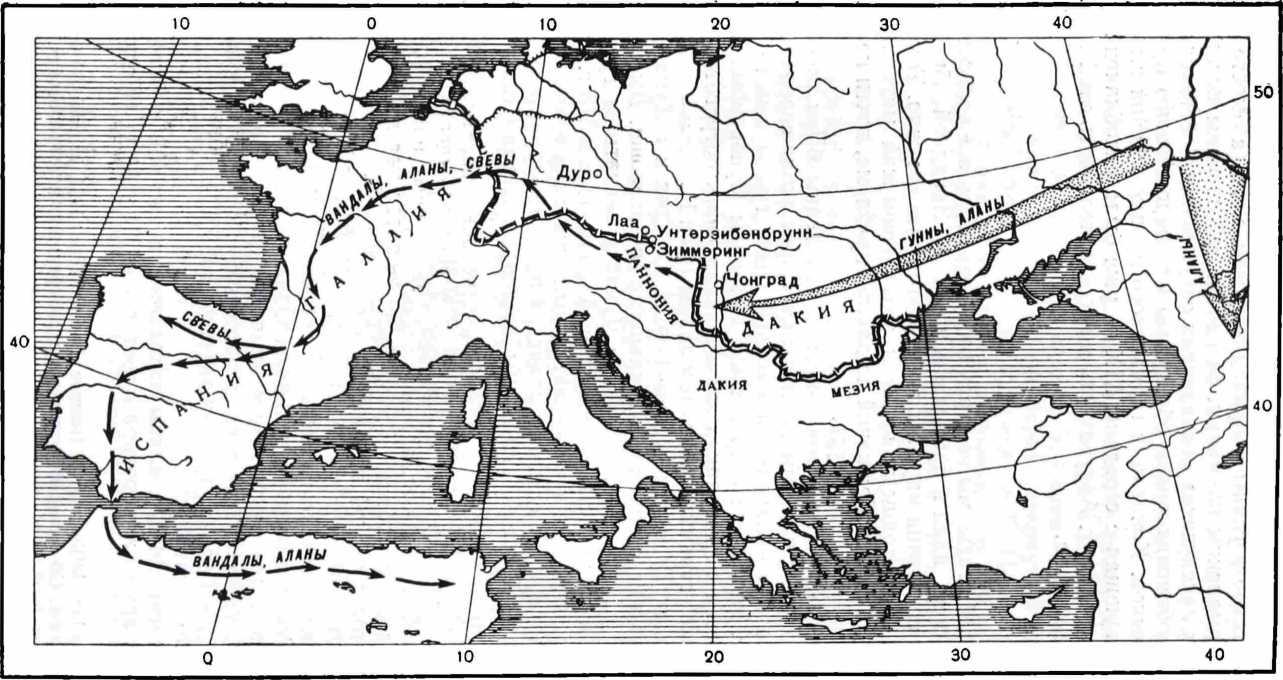

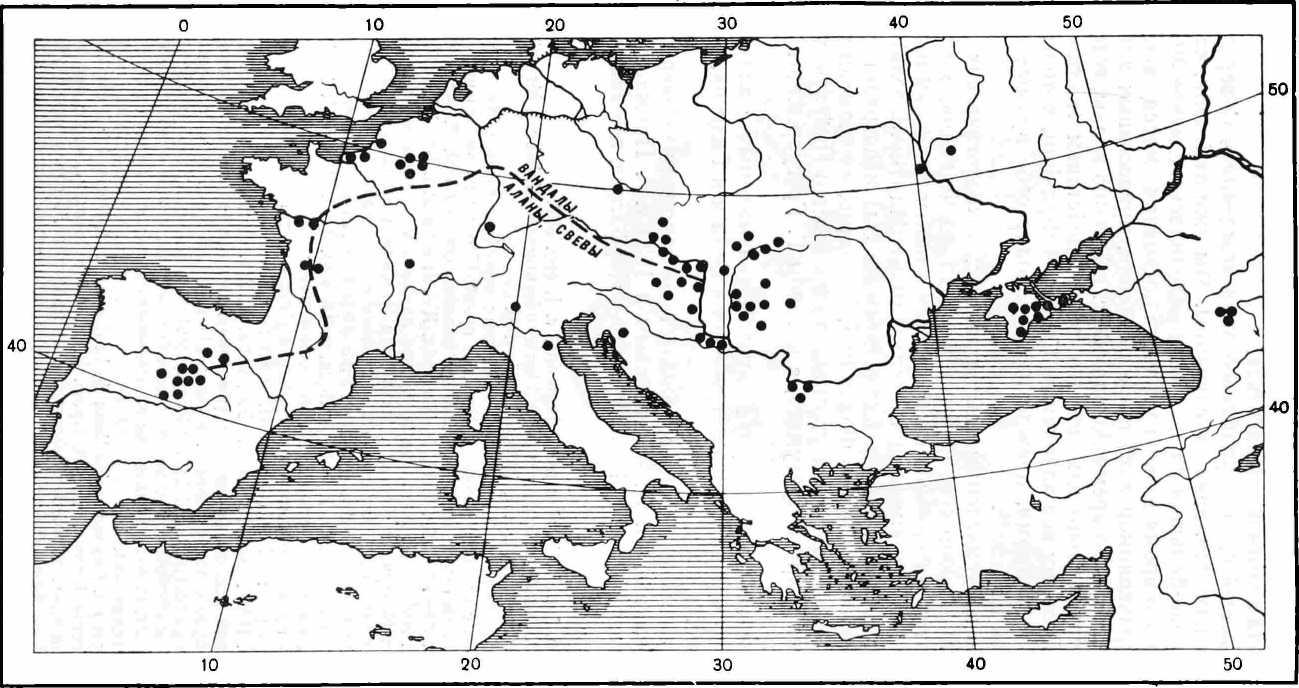

Из письменных источников известно, что аланы были первым европейским народом, с которым столкнулись гунны около середины IV в. 31. Разгромив сармато-аланский племенной союз, гунны вместе с частью алан в 371 г. напали на остроготов в Северном Причерноморье. После распада царства Германариха значительная часть остроготов ушла на запад. Туда же устремились гунны и аланы (рис. 1).

В 70-х годах IV в. аланы появляются на Среднем Дунае и входят в соприкосновение с вандалами, жившими в Паннонии. Вместе с везиготами в 375 г., очевидно, переходит Дунай и небольшая группа алан, которая принимает участие в битве при Адрианополе в 378 г. на стороне готов. Аланы встречают благожелательный прием и в империи. При императоре Грациане существовал аланский полк телохранителей. Дважды в начале V в. (в 402 и 405 гг.) аланы и гунны помогали Стилихону отражать нападения германских племен.

По-видимому, уже в начале V в. большая группа аланоких племен освободилась от власти гуннов и вскоре окончательно отделилась от них. 31 декабря 406 г. вандалы, аланы и свевы по льду перешли Рейн, опрокинули ринуарских франков и вторглись в Галлию. Начался повальный грабеж богатой римской провинции. «Это является таким событием, — пишет французский историк Ф. Ло, — за которым следует дезорганизация, обескровливание, окончательная гибель Западной империи» 32.

Еще на Рейне аланы разделились. Одна часть, под предводительством Гоара, перешла на службу к империи, другая, под командованием Респендиала, ушла вместе с вандалами и свевами в Испанию. Судьба алан, осевших в Галлии, прослеживается затем с перерывами на протяжении четырех десятилетий.

Известно, что в 411 г. аланы находились среди войск Иовина, который угрожал армии императора Константина III у Арля (Южная Франция). В 414 г. аланы появились в Аквитании, куда они пришли вместе с римлянами для защиты Бордо от везиготов. В 441 г. аланы во главе с Самбидой получают для поселений пустынную область Валентинуа и тогда же оседают в области Орлеана. В Каталаунской битве 451 г. аланы, выступавшие на стороне римлян и их союзников, вели двойственную игру. Их вождь Сангибан вступил в переговоры с Аттилой.

Столкновение с франками в Галлии послужило причиной ухода вандалов, свевов и алан Респендиала в 409 г. в Испанию. Завоевав в 411 г. Испанию, союзники разделили ее между собой. Аланам достались провинции Лузитания и Картахена.

В 416 г. в Испанию вторглись везиготы и оттеснили соединенные силы вандалов и алан на юг Пиренейского полуострова. В 429 г. везиготы окончательно разгромили их. После этого в Африку переправилось около 80 тысяч человек вандалов и алан, считая женщин, детей и рабов. Воинов среди них насчитывалось 12—15 тысяч человек 33. С этой маленькой армией Гензерих, король вандалов и алан, ушел на завоевание Северной Африки. Конец вандальскому господству в Африке был положен Юстинианом I в 534 г.

Пребывание алан в Испании и Африке очень плохо освещено источниками. Французский историк Р. Груссэ считает, что часть алан в Испании составила с везиготами смешанный элемент, который, может быть, и дал свое имя области «Гото-Алания», или Каталония 34.

В середине V в. мы встречаем группу алан в Северной Италии; в 60-х годах V в. она была уничтожена.

Исторические сведения об аланах в Западной Европе относятся в основном к последним десятилетиям IV в.— первой половине V в. Можно выделить области, в которых аланы пребывали в течение сравнительно долгого времени. Ими будут, прежде всего, Дакия и Восточная Паннония, затем Северная Франция и долина Луары, наконец, Испания и Северная Африка. В этих местах мы и должны искать археологические следы алан.

3

С конца IV в. и в первой половине V в. от Казахстана до Нормандии (Франция) широко распространяются отдельные богатые «княжеские» погребения (мужские и женские), неправильно отождествляемые с кладами и связанные, очевидно, с движениями кочевых племен. Г. Ф. Корзухнна отмечает, что «кочевники никогда не зарывают вещи в виде кладов. Все комплексы, с виду имеющие сходство с кладами, найденные в степях Причерноморья и Средней Азии, при ближайшем рассмотрении оказываются одинокими богатыми кочевническими погребениями… Очевидно, кочевникам по самому образу их жизни не свойственно зарывать клады» 35.

Сюда входит и большая группа так называемых «речных погребений», которые К. Ф. Смирнов по характеру погребального обряда и инвентарю склонен приписывать поздним сарматам (а следовательно, и аланам, в расширенном понимании этого термина,—В. П., В. /С.), оставленным «в пору борьбы и союзнических отношений их с гуннами… Благодаря гуннам вещи сарматского типа, подобные вещам «речных погребений», распространяются по широкой территории: от Западного Казахстана на востоке до Венгрии на западе и до Северного Кавказа на юге» 36.

И. Вернер в своей сводке материалов гуннского времени приводит довольно большой список «княжеских» погребений в Западной Европе, содержащих в погребальном инвентаре вещи северопричерноморских и восточных типов 37. В их числе есть находки (зеркала с ушком, украшенные геометрическим орнаментом, серьги калачиковидные и серьги с многогранником), являющиеся на нашей территории одной из характерных особенностей аланских погребений.

Очень характерным для позднесарматских (аланских) памятников является также ритуальный обычай разбивания зеркал, который встречен во многих погребениях Центральной Европы. Пестрота населения Центральной Европы в эпоху гуннского владычества и связанное с этим копирование и перенимание обычаев и украшений затрудняет этническое определение «княжеских» погребений. Тем не менее уже предприняты попытки выделить гуннские

погребения (таково, по Н. Феттиху, богатое захоронение в Сегед-Надьсекшош в Венгрии) 38.

Наличие значительного количества алан на Среднем Дунае (по крайней мере, с конца 70-х годов

IV в. и до ухода их в Галлию) несомненно. Может быть, с этими аланами и надо связывать инвентарь погребения в Левице-Лева (Чехия) 39.

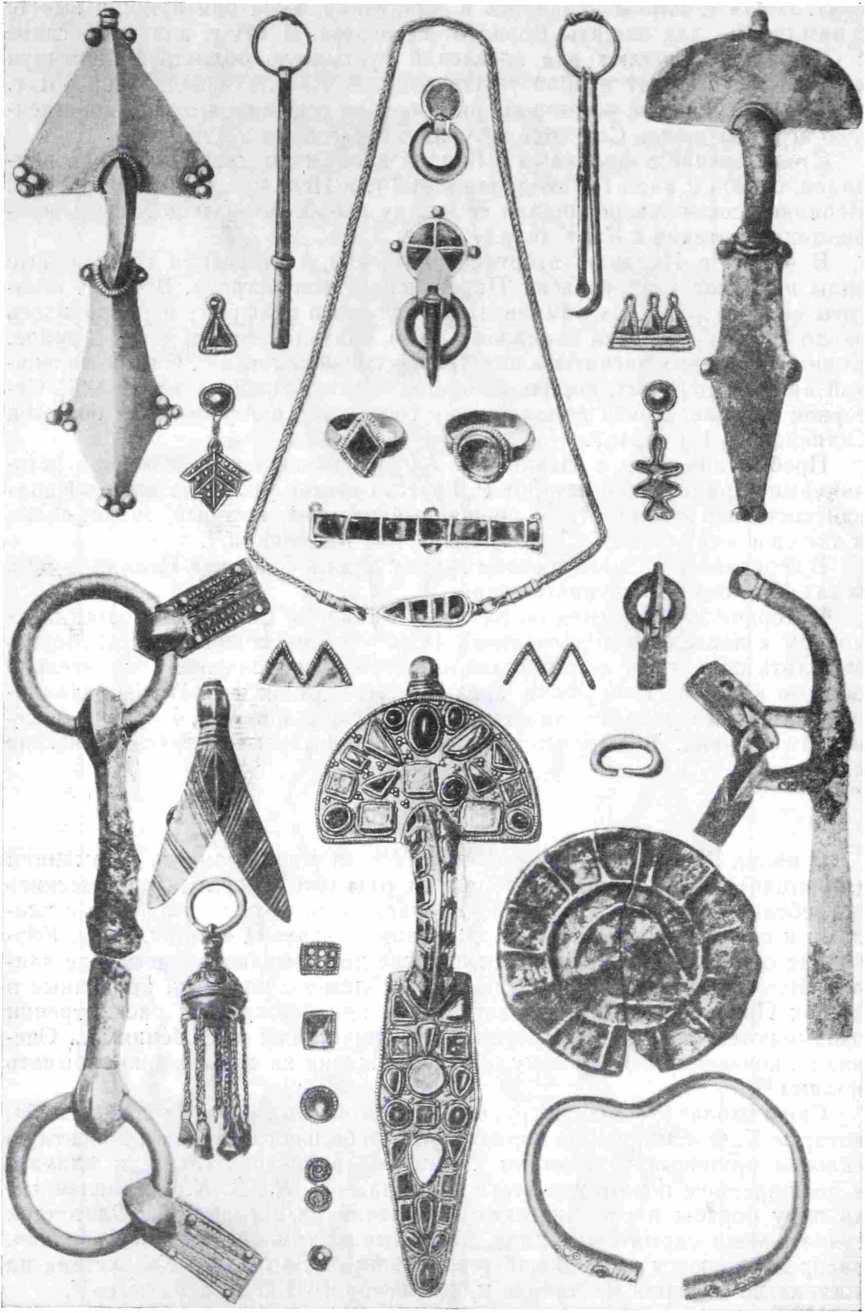

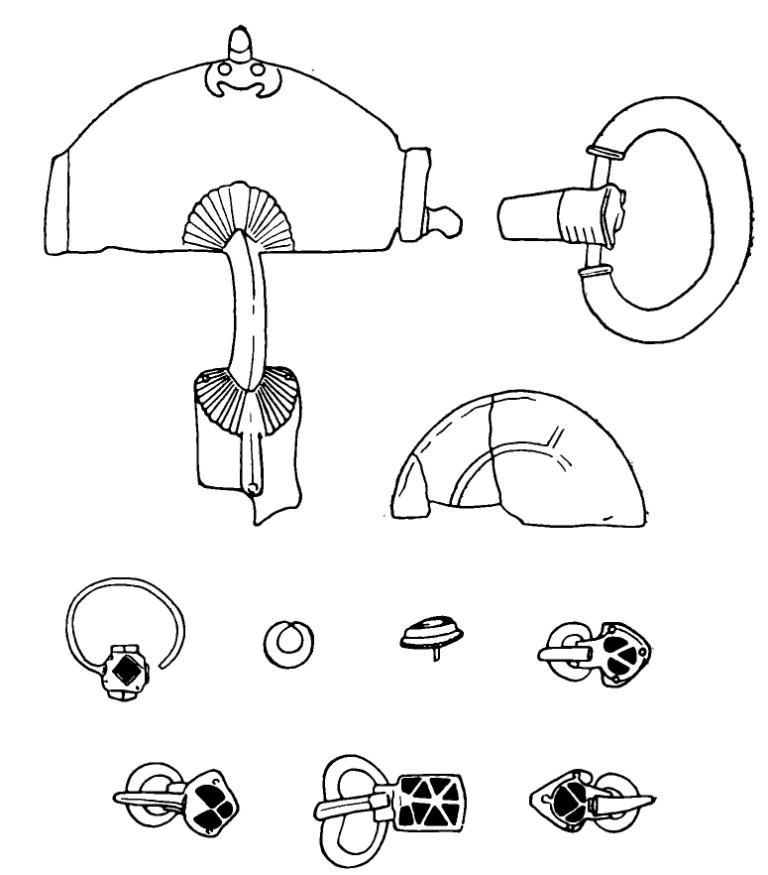

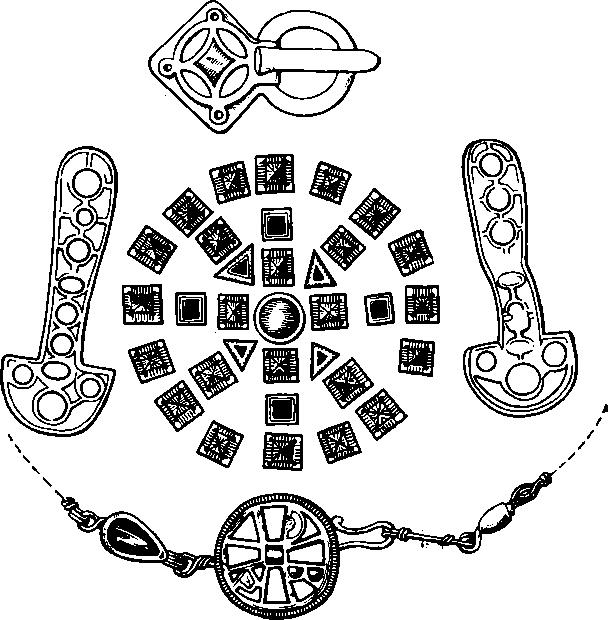

К разряду «княжеских» надо отнести погребения в Унтерзибенбрунне (рис. 2) около Вены (женское и детское) 40, с богатым набором роскошных вещей, многие из которых (фибуды — «мухи», зеркала, туалетные

наборы, пластинчатые фибулы, узда, пряжки) имеют аналогии в Северном Причерноморье и на Кубани.

Любопытна находка разбитого зеркала в женском погребении, что можно сопоставить с характерным сармато-аланским обычаем в Восточной Европе 41. В этой связи М. И. Ростовцев писал: «Я не вижу ни одной причины, которая бы мешала отнесению погребений Зибенбруннена сарматским женщине и ребенку» 42.

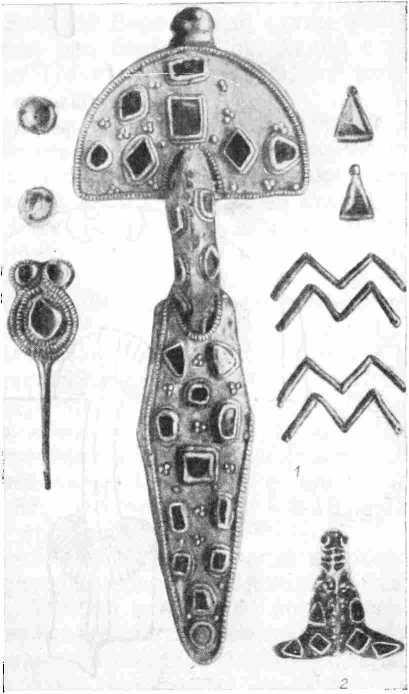

Из Эрана (Нормандия) известно богатое женское погребение с вещами понтийского типа (рис. 3). Эти вещи, как совершенно правильно предполагает Э. Сален, попали в Нормандию во время похода алан, вандалов и свевов 407 г., а само погребение принадлежит жене аланского вождя 43.

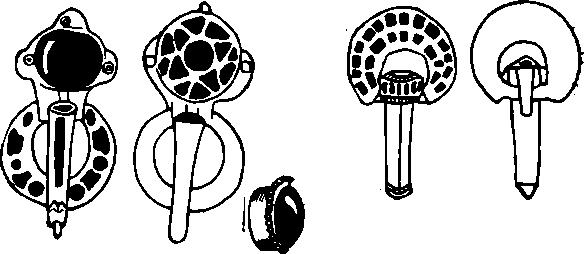

Богатые одиночные погребения с характерными северопричерноморскими вещами есть и на Пиренейском полуострове. Прежде всего, это погребение из Бейя (пров. Алемтейо) в Португалии с двумя золотыми пряжками, инкрустированными гранатами (рис. 4, 1) и железным мечом с гранатовым набалдашником, и погребение из пров. Галисия в Северо-Западной Испании (ближе не известно) с пряжкой, украшенной гранатами (рис. 4, 2) 44. Обычно испанские находки причерноморских вещей связывают только с везиготами. Но эти находки могут свидетельствовать и об аланах, живших несколько лет в Иопании. Аналогичные пряжки хорошо известны в позднесарматских и аланских погребениях Крыма и Северного Кавказа.

Таким образом, в тех областях Западной Европы, где аланы исторически засвидетельствованы, выделяется ряд богатых погребений с элементами позднесарматской культуры. По нашему мнению, их можно связать с аланами.

Конечно, нельзя в этих отдельных погребениях Центральной и Западной Европы искать полное соответствие с хорошо известными нам сармато-аланскими памятниками Восточной Европы. В сложившейся к началу V в. пестрой и необыкновенно сложной этнической и культурной среде Центральной Европы трудно было бы ожидать открытия чисто аланских (сарматских) комплексов. Местная культура германских племен, несомненно, также наложила на них свой отпечаток. Поэтому неудивительно, что аланские вещи мы сплошь и рядом встречаем вместе с вещами местного происхождения. В памятниках конца IV — начала V в. северопричерноморские и аланские элементы более ощутимы, чем в памятниках последующего времени. Вместе с тем мы наблюдаем постепенное убывание этих же элементов по мере продвижения на запад Европы.

Из многочисленных погребальных комплексов V в. Среднего Подунавья, кроме указанных богатых погребений в Унтерзибенбрунне и Левицах, можно выделить еще два погребальных комплекса с явными элементами позднесарматской культуры: это погребения I и II из Лаа (рис. 5) 45 и погребение I из Мархегг (Нижняя Австрия) 46.

Большинство находок из этих комплексов имеет аналогии в археологическом материале из Северного Причерноморья и Северного Кавказа.

И. Вернер отрицает употребление фибул в одежде кочевников 47, однако по отношению к сармато-аланам это не соответствует действительности. Поэтому фибулы, найденные в Унтерзибенбрунне, Левицах, Лаа, могли употребляться не только германцами, но и аланами. Это тем более вероятно, что двупластинчатые фибулы Центральной Европы имеют много общего с подобными фибулами Северного Причерноморья.

Вместе с металлическими вещами в упомянутых погребениях были найдены глиняные кувшины с туловом яйцевидной формы, узким горлом и сильно отогнутым венчиком. Аналогичные сосуды найдены также в погребении из Зиммеринга (Вена). Э. Бенингер сопоставляет эту керамику с кувшинами такого же типа из позднесарматских погребений Нижнего Поволжья, но считает, что в данном случае сказалось лишь аланское влияние на везиготскую керамику. По мнению Э. Бенингера, в Зиммеринге был погребен аланский воин, в могилу которого поставили везиготские сосуды 48.

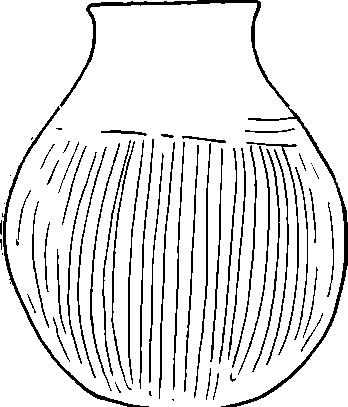

В 1878 г. в Дуре (Чехия) было открыто погребение с железным мечом без перекрестья, двумя длинными наконечниками копий и девятью глиняными сосудами, один из которых А. Альфёльди считал аланским 49. К мнению А. Альфёльди присоединился Э. Бенингер 50. Действительно, один из сосудов Дура (рис. 6) 51 близок некоторым формам керамики из позднесарматских памятников. Аналогичные сосуды известны в Нижнем Поволжье 52. Сосуды из Зиммеринга, Лаа и других

пунктов Центральной Европы аланскими считать нельзя; очевидно, это местные формы.

Весьма интересный керамический материал происходит из могильника у г. Чонград. Как отмечалось выше, многие сосуды, опубликованные М. Пардуцем 53, имеют аналогии в Крыму и в Прикубанье, что правильно отмечает сам автор. Хотя аналогии, приведенные М. Пардуцем, относятся к более раннему времени (II—III вв. н. э.), формы некоторых сосудов из Чонграда существуют и позже. По-видимому, эти сосуды были занесены в Венгрию в период движения гуннов в конце IV в. группой населения, связанного с Крымом или Нижним Прикубаньем.

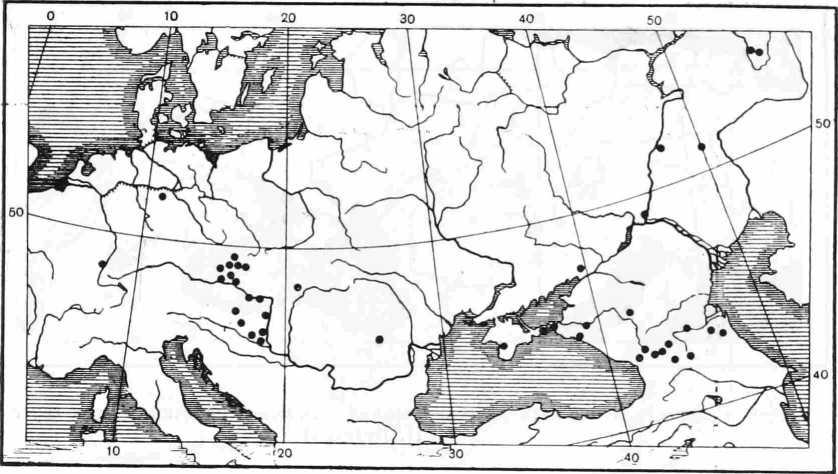

Мы кратко остановились на инвентаре некоторых комплексов Центральной Европы. Следует отметить, что описанные выше погребения были совершены в грунтовых могилах. Как известно, на территории Восточной Европы аланский погребальный обряд связан не только с грунтовыми могилами, но с катакомбами и подбоями. В Венгрии около г. Кестхей известны две подбойные могилы 54. К. Шаги полагает, что погребение в подбое, открытое в 1954 г., принадлежит германцам, находившимся на службе у гуннов. Ближе к действительности, на наш взгляд, стоит М. Пардуц, считающий погребение в Кестхей не германским, а аланским 55. По-видимому, вместе с гуннами в Центральную Европу попали те сармато-аланские племена, для которых был характерен обряд погребения как в простых грунтовых ямах, так и в подбоях. Несомненный интерес для нашей темы представляет картографирование некоторых находок V в. в Центральной и Восточной Европе, проделанное И. Вернером. Карта распространения искусственно деформированных черепов, датированных V в. (рис. 7), показывает 56, что они сосредоточены главным образом в двух областях — в Восточном Крыму н на Северном Кавказе и в Среднем Подунавье 57. Деформированные черепа хорошо известны в аланских погребениях Северного Кавказа (Байтал-Чапкан, Гиляч, Мукулан, Куркужан и т. д.). Мы не можем утверждать, что все деформированные черепа V в. из Среднего Подунавья аланские, но большая их часть может быть связана с аланами.

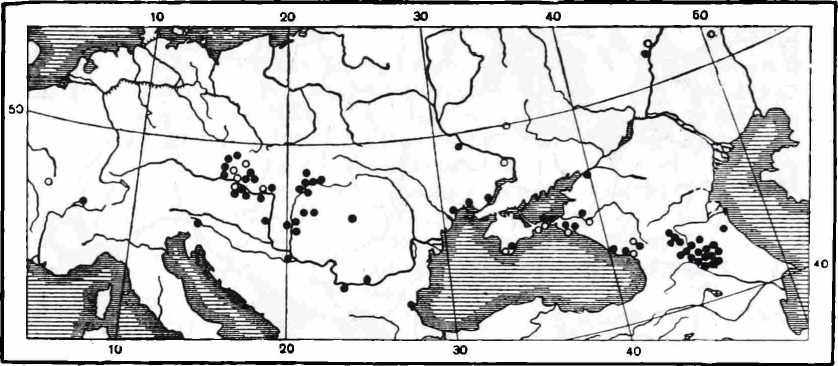

Аналогичную картину можно наблюдать и на примере распространения калачиковидных серег V в. и металлических зеркал с ушком (рис. 8). Как указывает И. Вернер, металлические зеркала в Западной Европе до 400 г. неизвестны 58. Появление их в Западной Европе в V в. следует в первую очередь поставить в связь с аланским движением на запад. И. Ковриг в 1951 г. отмечала наличие разбитых зеркал в некоторых погребениях V в. на Среднем Дунае; эти зеркала она справедливо сопоставляет с северокавказскими 59.

Совпадение ареалов распространения деформированных черепов, металлических зеркал и калачиковидных серег на Северном Кавказе и в Восточном Крыму, с одной стороны, и на Среднем Дунае, с другой, вряд ли случайно. Можно полагать, что значительную часть этих нахо¬док следует связывать с аланами, продвинувшимися в Центральную Европу.

Распространение металлических вещей причерноморского типа с инкрустацией и без нее (поясные пряжки, фибулы в форме мухи, нашивные бляшки от одежды и т. д.) трудно связывать именно с аланами, но нельзя отрицать тот факт, что аланы могли быть их активными распространителями в Западной Европе.

Мы уже отмечали, что по мере продвижения на запад количество сармато-аланских элементов материальной культуры постепенно убывает. Во Франции круг вещей, сопоставимых с аланами, значительно сокращен.

Нами упоминалось интересное погребение в Эране (Нормандия), в котором содержатся две фибулы полихромного стиля. Со второй половины IV в. в Западной Европе, от Венгрии до Северной Франции, появляется ряд новых типов фибул, среди которых наиболее известны фибулы полихромные и пластинчатые (клепаные). Основная масса полихромных фибул сосредоточена в области Среднего Дуная. Две фибулы из погребения в Эране находят полные аналогии в этой области 60.

Довольно многочисленную группу пластинчатых (клепаных) фибул Северной Франции, наряду с понтийскими вещами, обычно связывали с готскими переселенцами (рис. 9). Однако, как известно, готы не были в Северной Франции. Исходя из этого, Г. Цейсс, И. Ковриг и Т. Лидс 61 не без основания сомневаются в готской принадлежности этих фибул, как и всех двулопастных в целом.

Пластинчатые фибулы Северной Франции находят себе аналогии, прежде всего, в древностях Паннонии. Их время определяется в основном концом IV — первой половиной V в., хотя в Крыму и Испании они встречаются и позже 62. Не касаясь в данном случае сложного вопроса этнического определения этих фибул, остановимся на возможном пути их проникновения из Паннонии в Северную Францию. Т. Лидс считает все двупластинчатые фибулы вандальскими и появление их во Франции связывает с походом вандалов, алан и свевов в 406 г. 63. Но известно, что вандалы во Франции были очень недолго, тогда как аланы оставались здесь в течение довольно продолжительного времени. Это дает нам возможность предполагать, что пластинчатые фибулы в Северную Францию были занесены скорее всего аланами, а не вандалами, во время похода 406 г.

Интересная находка фибулы в форме мухи была сделана в Бёрепере (бассейн Роны) (рис. 3, 2). Э. Сален датирует ее первой половиной V в. и связывает с аланами 64. Как известно, большая часть мухообразных фибул V в. происходит из Южной России и Венгрии 65. Поэтому с мнением Э. Салена нельзя не согласиться.

Находки вещей среднедунайского происхождения в Северной Фран¬ции, как нам кажется, вряд ли случайны. Мы уже отмечали, что в Центральной Европе большая группа алан находилась не менее 30 лет. По-видимому, за это время и была утрачена основная масса вещей сарматского и причерноморского происхождения, принесенных аланами из Восточной Европы. Во время похода 406 г. в Галлию аланы, естественно, имели культуру, сильно измененную под воздействием местной дунайской среды. Поэтому все находки из Северной Франции, которые можно сопоставлять с аланами, прежде всего находят себе прямые аналогии в Центральной Европе 66.

Как видно из приведенных выше данных, археологических материалов, свидетельствующих о пребывании алан во Франции, мало. Недостаточность этих материалов восполняется данными топонимики. Названия деревень: Allain-aux-boeufs (департамент Март-и-Мозель), Allaine (департамент Сомма), Allagnes (департамент Од) непосредственно связаны с пребыванием алан во Франции 67. Вероятно, ко времени пребывания алан на Рейне относится упоминание в «Эпосе о Нибелунгах» Кагана — союзника и друга бургундов, в котором Г. Грегуар видит аланского вождя Гоара 68.

На Пиренейском полуострове находок, связываемых с аланами, еще меньше, чем во Франции. Это погребения в Бейа и в Галисии, о которых речь шла выше.

Исключительно интересны малоизвестные находки из Северной Африки, опубликованные М. И. Ростовцевым в 1923 г. 69. Прежде всего, это погребение в саркофаге из Кудьят-Затер в Карфагене, где найдены золотое колье с медальоном, две кольцеобразные сережки, две полихромные пластинчатые золотые фибулы, фибула с подвязной ножкой, три перстня, золотая инкрустированная пряжка и 169 золотых бляшек от одежды. М. И. Ростовцев датировал эти вещи концом IV—V в., сравнивал их с находками из Эрана и Керчи, и выдвигал гипотезу о сармато-аланской принадлежности погребения в Карфагене 70.

Две другие находки того же времени сделаны в бывшем языческом храме в Тубурбо-Майюс (рис. 10). В числе вещей обеих находок были золотые городки, пряжки с гранатами, фибулы и др., имеющие близкие аналогии в Южной России 71. Есть все основания полагать, что описанные изделия попали в Северную Африку в связи с переселением туда, вандалов и алан из Испании в 429 г.

* * *

На этом мы заканчиваем обзор некоторых археологических памятников Западной Европы. Из приведенного выше сопоставления письменных источников и известных нам данных топонимики с конкретным археологическим материалом можно сделать вывод о том, что этот последний на известном основании связывается с аланами. Дальнейшее накопление и изучение материала позволит в будущем более определенно решить вопрос об археологических следах алан в Западной Европе и их вкладе в раннесредневековую европейскую культуру. Не претендуя на решение этой сложной проблемы, мы предлагаем новую интерпретацию некоторых археологических памятников Западной Европы эпохи «великого переселения народов».

Notes:

- Аммиан Марцеллин. История, XXXI, 2, 13; 2, 17; 2, 21; ВДИ, 1949, № 3. стр. 303—305. ↩

- Ю. А. Кулаковский. Аланы по сведениям классических и византийских писателей. Киев, 1899, стр. 24—41. ↩

- Ю. В. Готье. Железный век в Восточной Европе. М.— Л., 1933, стр. 84—87. ↩

- История СССР с древнейших времен до образования древнерусского государства, ч. III—IV, М.— Л., 1939 (на правах рукописи). ↩

- Очерки истории СССР III—IX вв. М., 1959, стр. 616—632. ↩

- История Северо-Осетинской АССР, т. 1, М., 1959, стр. 37—87. ↩

- 3. Н. Ванеев. Средневековая Алания. Сталинир, 1959. ↩

- В. Sаlin. Die Altgermanische Tierornamentik. Stockholm, 1937, стр. 140—142. ↩

- N. Aberg. Die Franken und Westgoten in der Volkerwanderungszeit. Uppsala, 1922, стр. 57. ↩

- A. Alfоldi. Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderung. Archaeologia Hungarica, т. IX, Budapest, 1932. ↩

- N. Fettich. La trouvaille de tombe princiere Hunnique a Szeged-Nagyszeksos. Archaelogia Hungarica, XXXII, Budapest, 1953, стр. 186. ↩

- E. Вeninger. Die Westgotisch-alanisohe Zug nach Mitteleuropa. Leipzig, 1931. ↩

- Там же, стр. 120—125. ↩

- J. Weгпer. Beitrage zur Archaologie des Attila-Reich. A — Text, В — Taleln. Munchen, 1956. ↩

- Там же, стр. 1. ↩

- М. Раrduсz. Archaologische Beitrage zur Geschichte der Hunnenzeit in Ungarn. Acta Archaeologica, т. XI, вып. 1—4, Budapest, 1959, стр. 385 сл. ↩

- К. Ф. Смиpнов. Археологические исследования в районе дагестанского селения Тарки в 1948—1949 гг. МИА, № 23, 1951, стр. 258, табл. 3; его же. Археологические исследования в Дагестане в 1948—1950 г. КСИИМК, вьгп. XLV, 1952, стр. 89—91. ↩

- L. Franchet. Une colonie Scytho-Alaine en Orleanais, au Vsiecle. Les Bronzes Caucasiens du Vendomois. Revue scientifique, №№ 3—4, 1930. ↩

- H. Zeiss . Die Germanischen Grabfunde des friihen Mittelalters zwischen mitteler Seine und Loire-Mundung. Berlin, 1942, стр. 147—148. ↩

- E. Salin. La civilisation merovingienne d’apres les sepultures, les textes et Ie laboratoire, т. 1, Paris, 1949, стр. 3>121—318. ↩

- Там же, стр. 295 сл.; его же. Le Haute-Moyen-Age en Lorraine. Paris, 1939, стр. 77—78. ↩

- H. Zeiss. Der ethnischen Deutung fruhmittelalterlicher Funde. Germania, т. XIV, 1930, стр. 12. ↩

- См., например, N. Abегg. Ук. соч., стр. 206—208. ↩

- Н. Zeiss. Die Grabfunde aus dem Spanischen Westgotenreich. Berlin und Leipzig, 1934, стр. 111. ↩

- M. Rоstоvtzeff. Une trouvaille de l’epoque greco-sarmate de Kertch. Paris, 1923, стр. 51. ↩

- Его же. Iranians and Greeks in South Russia, Oxford, 1922, стр. 14. ↩

- Л. А. Мацулевич. Серебряная чаша из Керчи, П., 1926, стр. 51—52. ↩

- См., например, G. Vernadsky. Ancient Russia, Vale, 1944, стр. 131—137; E. A Thompson. A History of Attila and the Huns. Oxford, 1948, стр. 61. ↩

- F. Аllhеim. Attila und die Hunnen. Baden-Baden, 1951, стр. 66. ↩

- Г. Кокиев. Об одной фашистской фальсификации истории осетин. Исторический журнал, кн. 2—3, 1944, стр. 43—47. ↩

- При написании данного раздела, кроме указанных выше, использованы следую¬щие работы: Е. Perrоu. Le moyen age. L’expansion de l’Orient et la naissance de la civilisation occidentale. Paris, 1935; F. Lot. Histoire du Moyen Age. Paris, 1928; его же. Les invasions germaniques. Paris, 1935; R. Grousset. L’empire des Steppes. Paris, 1948; О. Вайнштейн. Этническая основа так называемых государств Одоакра и Теодориха. Историк-марксист, кн. 6, 1938. ↩

- F. Lot. Les invasions germaniques, стр. 71. ↩

- F. Lot. Ук. соч., стр. 88. ↩

- R. Qrousset. Ук. соч., стр. 118. ↩

- \Г. Ф. Корзухина. К истории Среднего Поднепровья. СА, XXII, 1946, стр. 68. ↩

- К. Ф. Смирнов. Вопросы изучения сарматских племен и их культуры в советской археологии. Сб. «Вопросы скифо-сарматской археологии». М., 1963, стр. 216. ↩

- J. Wегпег. Ук. соч. ↩

- N. Fеlliсh. Ук. соч. ↩

- Е. Веiпiпgег. Die Germanische Bodenfunde in der Slowakei. Reichenberg und Leipzig, 1937, стр. 55; J. Werner. Ук. соч., табл. 49, 3, 4, 5; его же. Studien zu Grabfunden des V. Jahrhunderts. Slovenska1 Archeologia, т. VII, вып. 2, Bratislava, 1959, стр. 429, рис. б. Инвентарь погребения состоит из двух пластинчатых фибул, фибулы в форме мухи, калачиковидной серьги, металлического зеркала с ушком, бус и других вещей. ↩

- W. Кubitschek. Grabfunde in Untersiebenbrunnen. Jabrbuch fur Altertumskunde, V, Wien, 1911, стр. 32—66. ↩

- К. Ф. Смирнов. Ук. соч., стр. 207. ↩

- М. Rоstоvtzеff. Une trouvaille, стр. 53. Правда, находку в Зибенбруние М. И. Ростовцев сравнивает с доготскнми находками III в. из Керчи. ↩

- Ё. Salin et О. Fгаnсо — Lаnогd. La tresor d’Airan en Colvados. Monument Piot. 43, Paris; Ё. Salin. La Haute Moyen Age en Lorraine, стр. 78; e г о же. La civili¬zation merovingienne, т. I, стр. 295—304. ↩

- N. Aberg. Ук. соч., сир. 206—207. ↩

- Е. Вепiпgег. Germanenzeit in Niderosterreich. Wien, 1934, стр. 44; J. Weгneг. Beitrage…, А, табл. 9—40. В погребениях JIaa мы находим две серебряные пластинчатые фибулы, серебряные браслеты с утолщенными концами, золотые височные кольца (серьги) с инкрустированным многогранником на конце, овальные пряжки с утолщенной серединой, разбитое металлическое зеркало, поясные пряжки с инкрустацией и калачиковидную серьгу. ↩

- J. Werner. Beitrage…, В, табл1. 12 в. В погребении из Мархепга ,в числе вещей были металлическое зеркало, калачиковидные серьги, овальная бронзовая пряжка. За-служивают также внимания комплексы из О-Кер (Е. Веningег; Die Westgotisch-ala- nische Zug nach Mitteleuropa…, рис. 10) и Тиссалёк (И. Ковриг. Находки в сс. Тиссалек и Мад. Archaeologiai Ertesito, т. 78. вып. 2 Budapest, 1951). ↩

- J. Werner. Ук. соч., А, стр. 83. ↩

- Е. Веniпgег. Westgotisch-alanische Zug, стр. 76, рис. 33—38. ↩

- Там же, стр. 69—70. Письмо А. Альфёльди к Э. Бенингеру. ↩

- Там же. ↩

- Там же, рис. 31. ↩

- P. Rаu. Ук. соч., рис. 4с, 17а, 32. ↩

- М. Parducz. Ук. соч., рис. 8. ↩

- К. Sagi. Hunkori sir Kesthelyen. Archaeologiai Ertesito, 82, вып. 2, Budapest, 1955, стр. 186—189; см. также J. Harmatta. Problem de la determination et de l’appre- ciation historique du material archeologique hunnique. В сб. «Conference archeologique de TAcademie Hongroise des sciences». Budapest, 1955, стр. 234, 237. ↩

- W. Parducz. Ук. соч., стр. 390. ↩

- Ряд находок деформированных черепов, калачиковидных серег и зеркал с территории Северного Кавказа остался неизвестен И. Вернеру и не попал на его карты. В то же тремя некоторые находки зеркал могут относиться к более позднему времени, чем V в. (Кобань, Камунта и т. д.). Поэтому мы оставляем карты И. Вернера без изменений. ↩

- J. Wегпег. Ук. соч., В, табл. 73. ↩

- Там же, стр. 24. ↩

- И. Ковриг. Ук. соч., сир. 119. ↩

- Э. Сален сравнивает их с фибулами из Силадь-Шомлио (N. Fеllich. Der zweite Schatz von Szilagy-Somlyo. Archaeologia Hungarica, т. VIII, Budapest, 1932, табл. XVII, 1; XVIII, /, 2; XIX, /, 2). Но это не совсем верно. На фибулах из Силадь-Шомлио мы нахо¬дим в обилии пиленые камни, филигранные узоры из спиралей, завитков, волнистых ли¬ний и пальметки по бокам дужки. Все это отсутствует на фибулах из Эрана. Не отрицая общего сходства их с Силадь-Шомлио, укажем наиболее близкие аналогии нормандским фибулам: это фибулы из Рабапордань (Венгрия) (см. А. А 1 f б 1 d i. Funde aus der Hunnenzeit…, табл. X) и Унтерзибвнбрунна (W. Kubitschek. Ук. соч., табл. I, 1, 2). ↩

- Н. Zеiss. Zur ethnischen Deutung friihmittelalterlicher Funde. Germania, т. XIV, 1930, стр. 12; И. Ковриг. Ук. соч., стр. М8—120; Т. Leeds. Visigoth or Vandal? Arche- ologia, т. XCIV, Oxford, 1951. ↩

- И. Вернер в последней своей работе о погребениях V в. в Словакии (см. J. Wer-ner. Studium zu Grabfunden des V Jahrhunderts…) датирует дунайские погребения с пластинчатыми фибулами (в том числе и Левицьг-Лева) второй половиной V в. Убеди-тельного доказательства своей датировки И. Вернер, на наш взгляд, не привел; в данном случае мы придерживаемся более распространенной датировки пластинчатых фибул (первая половина V в). ↩

- Т. Leeds. Ук. соч. ↩

- Ё. Salin. La civilisation merovingienne, т. I, стр. 307. ↩

- H. Кiihn. Die Zickadenfibeln der Volkerwanderungszeit. Jahrbuch fur prahistorische und ethnographische Kunst. т. 1, 1936, стр. 86—106. ↩

- Э. Сален опубликовал несколько бронзовых вещей из района Нанси, которые он пытается связать с сармато-аланами. Это две пряжке (одна из них со щитком), удлиненная поясная пластинка, подвеска-маска и подвеска-птичка (см. Ё. Salin. Le Haute Moyen Age, стр. 73—78, табл. VIII, 1—5 и табл. XV, /; его же. La civilisation merovingier.ne, т. I, стр. 308—309). Автор датирует эти находки V в. и сравнивает их с некото-рыми вещами из Венгрии и Кавказа. Датировка Э. Салена вызывает сомнения. По но-вейшему исследованию Д. Чалланя, такие пряжки с бородками на щитках появляются не ранее второй половины VI в. (см. Д. Ч а л л а н ь. Памятники византийского металлообрабатывающего искусства, I, Acta Antiqua, т. II, вып. 3—4, Budapest, 1954, стр. 318). Другая пряжка, имеющая четырехугольное основание с вырезом, может быть сопоставлена с одной из пряжек крымского могильника Суук-Су, датирующегося временем так¬же не ранее середины VI в. (См. Н. И. Репяиков. Некоторые могильники области крымских готов. ИАК, вып. 19, СПб., 1996, табл. X, 21). Подвеску-маску Э. Сален сравнивает с подобной маской из Кестхей (Венгрия). Однако эта находка была сделана з комплексе с фибулой, датируемой Г. Кюном VII в. (Н. К u h n. Die Germanische Biigel- fibeln der Volkerwanderungszeit in der Rheinprowinz, т. I, Bonn, 1940, стр. 348). По поводу подвески-птички и поясной пластинки можно отметить, что их принадлежность к V в. также сомнительна. Поэтому связь так называемых сарматских бронз из Нанси с аланами весьма проблематична. ↩

- A. Longnon. Les noms des lieux de la France, т. I, Paris, 1920, стр. 113; F. Lоt. Les invasions germaniques…, стр. 88. Проф. В. И. Абаев считает, что с лингвистической стороны эти топонимы хорошо объясняются из иранского. Пользуемся случаем, чтобы принести глубокую благодарность В. И. Абаеву за ценную консультацию по данному вопросу. ↩

- Н. Gгеgоiге. Ой en est la question des Nibelungen? Byzantion, т. X, Bruxelles, 1935, стр. 227—229. Как известно, некоторые имена аланских вождей V в. в Галлии хорошо объясняются из иранского (аланского) языка, например: Беоргор—«божий дар»,. Эохар — «просоед». Ом. В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, т. I, М.— Л., 1949,. стр. 42. ↩

- М. Rostovtzeff. Une trouvaille…, стр. 54—57, рис. 23, 24. ↩

- Там же, стр. 56—57. ↩

- Там же. ↩