К содержанию 8-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Неолитическая стоянка в устье р. Яны была обнаружена впервые вместе с группой неолитических стоянок в районе Молого-Шекснинской низменности во время археологических исследований, предпринятых в связи с постройкой Верхне-Волжской гидроэлектростанции. 1 В 1936 г. она исследовалась П. Н. Третьяковым.

[adsense]

Стоянка расположена на левом берегу реки в 600—700 м от впадения Яны в р. Мологу. Аллювиальные отложения образуют в долине реки многочисленные песчаные всхолмления, так наз. „гривы“, заливаемые лишь во время высоких паводков. На одной из таких грив на высоте 3 м от летнего уровня реки и располагалось древнее поселение.

Для выяснения стратиграфии слоев была заложена метровая траншея, разрез которой дал следующую картину: на поверхности гривы лежит тонкий темноватокоричневый песчаный слой аллювия толщиной в 15 см, под ним мощный 80-сантиметровый слой плотного суглинка, верхний горизонт которого (20—25 см) является погребенной почвой. Культурный слой неолитического времени лежит в погребенной почве.

Ниже слоя суглинка идут древнеаллювиальные пески до 2.5 м в глубину.

Между краем террасы и одним из раскопов было заметно на поверхности округлое углубление, оказавшееся землянкой.

Землянка была правильной котлообразной формы, крутые стенки ее, сполаживаясь книзу, постепенно переходили в дно.

Рис. 34. План и разрез землянки на стоянке в устье р. Яны. 1 — почвенный слой; 2 — культурный слой; 3 — песчаное заполнение; 4 — песчаные включения; 5 — материковая глина; 6 — очаг.

Глубина жилой ямы равнялась 1.30 м, диаметр 4 м (см. план и разрез землянки, рис. 34). На полу землянки был насыпан слой песка в 20—25 см, так что глубина ее фактически немногим превышала 1 м. Подсыпка песка, очевидно, вызывалась необходимостью осушения пола землянки от проникающей сырости.

В середине находился очаг в виде скопления углей и золы.

Вход в землянку шел от реки и представлял собой небольшое (до 0.20 м) углубление шириной 0.95 м.

Заполнение землянки дало следующую картину: в средней части ее — толстый слой песчаного наплыва в 65 см, под которым залегает незначительная прослойка культурного слоя с остатками очага. По краям, непосредственно под почвой, находится культурный слой.

Какие-либо следы перекрытий, как, напр., ямы от столбов, отсутствовали.

Скопление керамики, кремневых и сланцевых орудий наблюдается не в яме землянки, а по краю ее. Этот факт, при сопоставлении его с относительно небольшими размерами землянки, наводит на мысль, что яма являлась толко центром жилища, которое занимало в целом большую площадь. Наличие такого типа жилищ установил Жуков 2 при исследовании стоянок Балахинской низины, к этому же типу жилища Третьяков относит „Черепки», 3 исследованные Городцовым 4. Наконец, подобные жилища вскрыты и при исследовании поселения на р. Теше Селезневым. 5 По своей форме, размерам и плану жилище на р. Яне чрезвычайно напоминает жилище, обнаруженное на поселении „Черепки» у с. Дубровичи.

Если взять район более узкий — долины Мологи и Шексны и периферийных озер, — то данное жилище является третьим по счету. Известные неолитические жилища в стоянке на Чухломском озере у с. Федоровского 6 и на р. Святице, в 12 км от впадения ее в Чухломское озеро, 7 дают приблизительно ту же картину небольшого, округлой формы жилища, относящегося к тому же времени.

[adsense]

У края землянки на р. Яне обнаружено большое скопление керамики, в котором имеется несколько фрагментов, принадлежащих одному сосуду. Реставрировать сосуд, однако, не удалось. Склейка двух фрагментов венчика позволила приблизительно вычислить диаметр верхнего края сосуда (около 60 см). Керамический материал в целом чрезвычайно плохой сохранности. Фрагменты сосудов очень малы и окатаны. Преобладают стенки сосудов. Днища имеются всего в двух фрагментах и принадлежат круглодонным сосудам. Длина сосудов однородна; основную примесь составляет крупнозернистый песок, небольшая группа фрагментов содержит примесь мелкой слюды. Глина хорошего обжига, в изломе — бурая. Ряд фрагментов неравномерно обожжен, что говорит о производстве обжига на открытом воздухе. С внутренней стороны на некоторых фрагментах можно видеть следы отпечатков пальцев и сглаживания. По орнаменту керамику можно разбить на несколько групп, которые характеризуются: 1) крупными круглыми ямками; 2) мелкими ямками, 3) округлоконическими ямками; 4) рядами ямок, чередующимися с прямыми и косыми линиями гребенчатого штампа; 5) прямыми пересекающимися линиями гребенчатого штампа. Распределение элементов орнамента по сосуду не установлено. В целом орнамент несложен.

У значительной части сосудов венчики прямые и лишь у небольшой группы — с едва отогнутым краем. Интересен фрагмент венчика, рас¬коловшийся по ленте с внутренней стороны сосуда (рис. 35, 10). Утолщение у края получалось при загибании остававшейся ленты внутрь и приминании ее пальцами у бережка, причем нижний край сводили на-нет.

На большем материале подобная техника лепки прослежена при исследовании керамики Вознесенской стоянки Н. Н. Гуриной.

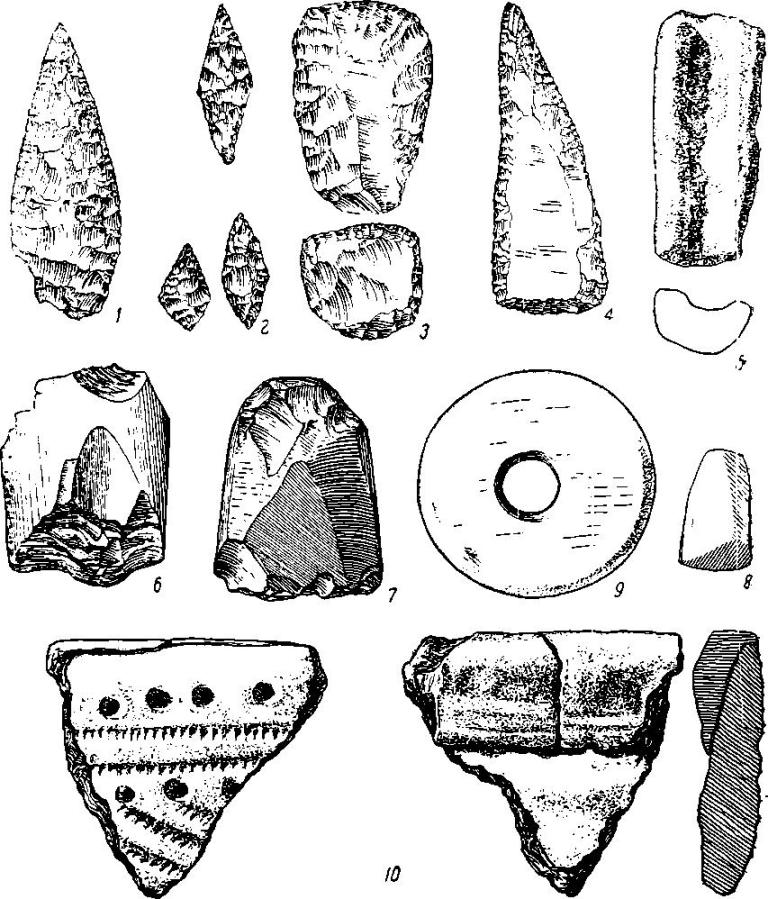

Из кремневого материала, который в общем не малочислен, наибольшую группу представляют наконечники стрел в количестве 38. Преобладают характерные для неолитического времени наконечники правильной листовидной формы, обработанные с обеих сторон мелкой отжимной ретушью. Размеры наконечников колеблются от 6 до 1.8 см (рис. 35, 7, 2).

Группа скребков в количестве 22. Скребки разделяются на два основных типа: концевые и округлые. Концевые скребки высокой формы, небольшие по размерам — от 4.3 до 2.2 см. Плоские концевые скребки сформованы преимущественно на тонких, неправильной формы отщепах.

Скребки округлые представлены всего пятью экземплярами, все очень небольших размеров (наибольший —2.5 см; рис. 35, 3).

Кроме скребков, имеются еще 2 скребла, из которых одно сделано на массивном кремневом отщепе и имеет слабую подретушевку. Единичным является двойное орудие, одна сторона которого представляет скребок, другая — проколку (рис. 35, 4). Также единичным, и скорее всего случайным, является резец, образованный ретушью и резцовым сколом. Далее идут кремневые ножи (2 экз.), пластинки с ретушью по краю (8 шт.), ножевидные пластинки, нуклеусы самых разнообразных форм, из которых один выделяется своей правильно-призматической формой. В целом бросается в глаза миниатюрность кремневого инвентаря.

Грузила. Они представлены здесь двумя плитками (одна из песчаника, другая из мягкой сланцевой породы), со следами преднамеренной оббитости по противоположным сторонам — для закрепления веревки. Подобные грузила известны в стоянке Садовый Бор 8 и в стоянке на Оленьем острове. 9

Полировальник (рис. 35, 5). Небольшой удлиненный (5 см) обломок песчаника с узким (0.7 см) желобком на плоской поверхности. Подобные полировальники известны в стоянке Холомониха. 10

Изделия из сланца (рис. 35, 6—9). Представлены тремя орудиями и одной поделкой: 1) небольшой обломок желобчатого долота, зашлифованного со всех сторон, причем следы шлифовки в виде мелких параллельных бороздок особенно хорошо видны на выемке; 2) обломок небольшого тесла (4.5 см) с сильно сработанным рабочим концом;

3) миниатюрное тонкое долотце длиной 2.5 см, целиком зашлифованное с одной стороны и подшлифованное только у рабочего края с противоположной стороны, с прекрасно заостренным тонким лезвием и несколько расширяющимися к нему сторонами. Серия подобных миниатюрных долот имеется в коллекции Иностранцева. 11 Орудие предназначено, несомненно, для очень тонкой обработки дерева; 4) плоское шлифованное кольцо из сланца диам. 4.5 см со сверлением в центре. Подобные кольца известны в ряде неолитических стоянок, однако вопрос об их назначении совсем не разработан. Общераспространено мнение, что — это предметы украшений, однако сразу же встает вопрос о том, что они встречаются единицами, в то время как предметы украшений обычно встречаются в сериях. Возраст стоянки достаточно точно определяет характер керамики вместе с шлифованными сланцевыми орудиями, а также кремневые наконечники поздних форм (ромбические и с черенком). Сочетание элементов ямки и гребенчатого штампа в орнаментации керамики, а также толстостенность, относительная грубость выработки, круглодонность, — все это признаки второй группы (по Айлио), позволяющие относить стоянку к развитому неолиту.

Данные палеоботанического анализа дают следующую картину: в основании горизонта современного аллювия, непосредственно над культурным слоем обнаружено наличие пыльцы ольхи, сосны, березы, ели, ивы. В культурном слое и в нижележащем слое бурого суглинка пыльца не сохранилась. В верхнем слое песка эпохи древнего аллювия обнаружена пыльца ольхи, березы, сосны, липы, вяза. Соотношение количества пыльцы показывает преобладание в эпоху древнего аллювия широколиственных пород, что говорит о более теплом климате в тот период. Погребенная же почва могла образоваться только в эпоху более засушливого климата, когда прекратились разливы и накопление аллювия. Таким образом мы можем, придерживаясь схемы Блитта-Сернандера, отнести верхний горизонт древнеаллювиальных песков к атлантическому периоду, а образование погребенной почвы и культурного слоя в ней к суббореальному времени, точнее к ксеротермическому периоду.

К содержанию 8-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Notes:

- Археологические работы Академии на новостройках в 1932—1933 гг., вып. 1, гл. V. ↩

- Б. С. Жуков. Неолитическая стоянка близ с. Балахны. Русск. антропол. жури., т. XII, вып. 1—2 ↩

- П. Н. Третьяков. К истории доклассового общества Верхнего Поволжья. Изв. ГАИМК, вып. 106, ↩

- В. А. Городцов. Дневник археологических исследований в долине р. Оки в 1898 г. Древности, т. XVIII. ↩

- Ф. Л. Селезнев. Приокские древнейшие поселения. Тр. Владим. музея, т. III. ↩

- А. Я. Брюсов. Федоровская стоянка. Тр. Секции археол. РАНИОН, т. II. ↩

- Отчет Казаринова о раскопках на Чухломском озере за 1925 г. Архив ГАИМК, Дело № 197. ↩

- Ф. Л. Селезнев, Приокские древнейшие поселения. Тр. Владим. музея, т. III. ↩

- Неизданная коллекция из раскопок В. И. Равдоникаса. ↩

- Неизданные коллекции в Гос. Эрмитаже. ↩

- Коллекция А. А. Иностранцева (хранится в ЛГУ). ↩