К оглавлению книги «Бронзовый век Западной Сибири» // К следующей главе

Религиозные представления отличаются большой консервативностью и обращение к этнографическим материалам при расшифровке семантики древних культовых предметов и исследовании первобытных верований особенно перспективно. Однако следует иметь в виду, что отдельные культовые изделия, имевшие определенный смысл у одной этнической группы, попадая в другую этническую среду, могли менять свое смысловое значение в соответствии со спецификой местных представлений о мире.

Так, например, христианский святой Николай, покровитель охотников и рыболовов, довольно легко вошел в религиозный пантеон христианизируемых угров, самодийцев, тунгусов и других народов, но на языческий манер, совершенно не изменив существа их исконных веровании. У некоторых групп остяков Николай стал считаться сыном (по другим источникам — помощником) главного бога Торума. Отправляясь на охоту, остяки возносили молитвы с жертвоприношениями Миколе-Торуму, которого нередко отождествляли с Вонт-ике — духом, ведающим всеми делами на земле, в частности пушным промыслом.

[adsense]

Совершенно очевидно, что, например, серебряные медальоны с изображением парфянского царя из древних святилищ сибирской тайги, серебряная скульптура индийского слона, которой, по свидетельству Д. Н. Анучина, издревле поклонялись сосьвинские вогулы, русские куклы, покупавшиеся инородцами на Ирбитской ярмарке и использовавшиеся затем в качестве домашних идолов, приобрели в аборигенной среде совершенно иное содержание, чем то, какое придавалось им там, где они были изготовлены. Все это говорит о том, что одинаковые и одновременные культовые (?) вещи, найденные в разных местах, не всегда позволяют правильно раскрыть семантику того или иного культового предмета, если даже смысловое значение одного из них нам известно. Еще большие трудности возникают при этнографических параллелях, когда сравниваются не аналогичные, а «похожие» вещи, отделенные друг от друга многими сотнями и тысячами лет. Поэтому прямое обращение к этнографии при реконструкции древних религиозных: представлений, в частности при расшифровке культовых изображений,, может привести к неверным выводам. Вероятность неверных толкований, видимо, уменьшится, если мы будем избегать однозначных и категорических выводов, подходя к объяснению тех или иных сходств и совпадений на уровне предположений и рабочих гипотез.

Представления о загробной жизни. Судя по местоположению известных могильников эпохи бронзы, древние жители Западной Сибири хоронили своих сородичей в строго определенных местах, в стороне от поселений, во всяком случае древние кладбища никогда не располагались, в непосредственной близости от жилья. Право покойников на свою территорию, вероятно, закреплялось устной традицией на многие века. Так, Томский могильник функционировал не менее 2 тыс. лет — в эпоху раннего металла, в бронзовом и железном веках. Эти места, видимо, считались принадлежащими покойникам. Интересно, что кладбища у остяков; назывались «поселение покойников», «юрты мертвых», у самоедов — «лее покойников», «остров покойников» и т. д.

Наличие у древнего населения Западной Сибири кладбищ (поселений мертвых), выработанный погребальный обряд, в частности обязательное снабжение покойника инвентарем и пищей, свидетельствуют о вере в загробную жизнь. Этнографами установлено, что представления современных сибирских народов о мире мертвых в достаточной мере отражены в их погребальном ритуале, который в своих основных чертах мало отличен от древних погребальных обрядов, изученных археологами на этой территории. Это сходство выражается, например, в расположении кладбищ в стороне от поселений, в их родовом и семейно-родственном характере, в снабжении покойников запасом вещей и пищи.

По этнографическим данным, сибирские аборигены представляли загробный мир неким подобием земного, где предстояло выполнять те же дела и испытывать те же заботы: мужчинам охотиться, ловить рыбу, женщинам готовить пищу, шить одежду и исполнять другие домашние обязанности. В мире мертвых покойники находились между собой в тех же родственных связях, что и при жизни. Тымские селькупы рассказывают, что когда-то на Напасском кладбище была похоронена чужая старуха, и с тех пор по ночам оттуда доносятся шум и крики: покойники пытаются изгнать чужачку.

Надо полагать, однако, что мир мертвых, по представлениям древнего западносибирского населения, не был полным подобием земного, так как это противоречило бы убеждению о разных сферах обитания и о разных путях живых и мертвых. Он находится как бы в другом измерении — совсем рядом, но увидеть его можно лишь при каких-то исключительных обстоятельствах. В ненецком фольклоре популярен такой сюжет: человек, попадая в мир мертвых, живет там некоторое время, но мертвые его не видят и не слышат.

Видимо, загробный мир был не копией земного, а его зеркальным и несколько смещенным отражением. Остяки, например, считали, что хотя люди в стране мертвых ведут тот же образ жизни, что на земле, они делают все левой рукой ; при обряжении покойника все завязки его костюма завязывались «мертвым» узлом. У ненцев, зашивая покойника в шкуру, делали стежки наоборот, а малицу клали рукавами к ногам. Селькупы, собирая умершего в последний путь, надевали обувь и рукавицы — правый на левую ногу или руку, а левый на правую. Считалось также, что покойники трудятся и занимаются своими повседневными делами не днем, а ночью.

Ориентировка покойников в ранних погребальных памятниках Западной Сибири (Самусьскпй могильник, могильник на Мусульманском кладбище) не была постоянной; в пределах единовременного и единокультурного кладбища направление могильных ям и покойников в могилах могло быть самым разнообразным. Начиная с развитых этапов бронзового века ориентация погребенных стала более устойчивой. Так, в Ростовкинском могильнике она в общем соответствует направлению запад-восток (с небольшими отклонениями). В Еловском I и II могильниках наиболее характерная ориентировка — северо-восток — юго-запад и север-северо-восток — юг-юго-запад; в могильнике Черноозерье I — северо-запад — юго-восток. Тенденция к более устойчивой ориентировке покойных, возможно, отражает выработку определенных представлений о направлении, в котором находился загробный мир. По этнографическим данным ориентировка погребенного была всегда связана с местоположением страны мертвых. Остяки хоронили мертвых лицом к северу или ногами на север, чтобы умершему легче было найти место своего загробного обиталища. Кеты клали покойников головой на восток, ногами на запад, что было связано с представлением о востоке как олицетворении жизни и смерти (запад — страна мрака, где расположен нижний мир; восток — страна света и возрождения). У селькупов труп помещали в могиле ногами на север или вниз по течению реки; по их представлениям, мир мертвых находился на севере и попасть туда можно было, лишь спускаясь вниз по реке.

В. И. Матющенко, исследуя погребальный обряд Самусьского могильника, обратил внимание на факт умышленной порчи вещей, прежде всего наконечников стрел. Он объясняет это стремлением освободить душу вещи и тем самым дать ей возможность последовать за своим хозяином в загробный мир, а также считает, что такая мера защищала живых от вреда, который мог им принести мертвый. Думается, что В. И. Матющенко прав лишь в первой части своего высказывания; вторая же часть (ломка оружия с целью обезопасить мертвых) не находит убедительного объяснения в сибирских этнографических материалах.

По многочисленным этнографическим свидетельствам, манси (вогулы), ханты (остяки), ненцы, селькупы, кеты, шорцы, эвенки и другие сибирские народности ломали весь погребальный инвентарь, а не только оружие. И. П. Росляков, наблюдавший этот обряд у остяков, описывает его так: «У всех… вещей — кладутся ли они в гроб или бросаются на кладбище — на дне их или сбоку непременно пробивается дырка пли делается какой-нибудь другой изъян: отбивается дужка или вещь надкалывается; если она деревянная или если это нарта, то выламывается несколько копыльев; если это шест — он надламывается; если это колокольчик — у него вырывается язычок; если это какая-нибудь принадлежность одежды — от нее отрезается какая-то незначительная часть ее; если это деньги бумажные — от них отрезается угол; если это деньги серебряные или медные — на них пробивается дырка; если это какие-нибудь звериные шкуры — песец, лисица, волк… и проч. — на их спине вырезывается кусок меха; если это живые олени, то они полузадушенными оставляются с петлей на шее пропадать на могиле; то же самое делается с любимой собакой умершего и т. д. Словом, все вещи, какие бы они ни были, никогда не кладутся покойнику целыми». Сами аборигены объясняют порчу принадлежащих покойнику предметов необходимостью придать вещи иное качественное состояние (раз человек «не такой», то и его вещи должны стать «не такими»). Это было связано с верой в душу-тень, в одушевленность всех предметов природы, в том числе вещей, сделанных руками человека.

Обычай умышленной порчи погребального инвентаря возник, видимо, в глубокой древности и непрерывно существовал в Сибири до этнографической современности. Правда, в сибирской археологической литературе этот обряд отмечается сравнительно редко. Может быть, это происходит потому, что такие мелкие детали,- как, например, надколотый край сосуда, считаются слишком незначительными, чтобы пытаться их как-то интерпретировать. «Умерщвление» вещей могло заключаться в ссаживании наконечников с копья или стрелы или ломке их древка, в разрывании нити бус, разрезании одежды и т. д. Следы такой порчи по прошествии нескольких тысяч лет заметить практически невозможно. Согласно некоторым данным, освобождение души вещи могло происходить путем придания ей неестественного положения: перевертывания нарты у могилы вверх полозьями, помещения сосудов вверх дном, оставления предметов у погребения воткнутыми в землю (хорея, острых металлических вещей — копья, ножа и др.) и т. д.

Сибирские этнографические свидетельства о страхе, внушаемом покойниками, не объясняют ломки погребального инвентаря. Наоборот, этот страх побуждает сородичей избегать всяких действий, которые могли бы обидеть умершего. Считалось, что мертвец вредил живым лишь в том случае, если они проявили неуважение к нему. Самоеды, по свидетельству В. Иславина, «вещей, положенных в могилу, ни за что не тронут». Любое нарушение интересов покойника у остяков считалось непростительным кощунством. Боязнь не угодить покойнику, сделать что-то не так была настолько велика, что у некоторых сибирских народностей, например у кетов, к обряжанию умершего, изготовлению гробовины, рытью могилы и пр. старались привлечь чужеродцев, на которых месть покойника не распространялась или, во всяком случае, не грозила слишком сильными бедами.

Чтобы обезопасить себя от немилости покойника и одновременно подчеркнуть, что у живых и мертвых раздав дороги, которые не должны пересекаться, сибирские аборигены после похорон выполняли особые ритуалы. Ненцы покидали кладбище, пятясь, и, сев в нарты, ехали домой не по старому следу, а параллельно ему. Кеты, уходя от захоронения, не оглядывались; последний в процессии должен был положить поперек тропинки палку, как бы преграждавшую умершему возвращение к людям. Вогулы, покидая кладбище, перегораживали дорогу засекой. У всех западносибирских народов — ненцев, хантов, манси, селькупов, шорцев и др. — в прошлом существовал обычай перенесения жилища в другое место после смерти члена семьи. Таким образом, в распоряжении сибирских аборигенов был вполне достаточный набор всевозможных магических действий и обрядов, долженствующих воспрепятствовать покойнику появляться в мире живых, но среди них нет ни одного действия, которое могло бы спровоцировать открытый конфликт с мертвым. Именно боязнь покойника, которая действительно имела место, не могла заставить сородичей приводить в негодность орудия и оружие с целью лишения их рабочих и боевых качеств. Это поставило бы безоружного родственника в затруднительное положение на пути в мир мертвых, где он должен был добывать себе пищу и защищаться от врагов. Такие меры противоречат родовой этике и самой идее ритуала снабжения покойника вещами, необходимыми для жизни в загробном мире.

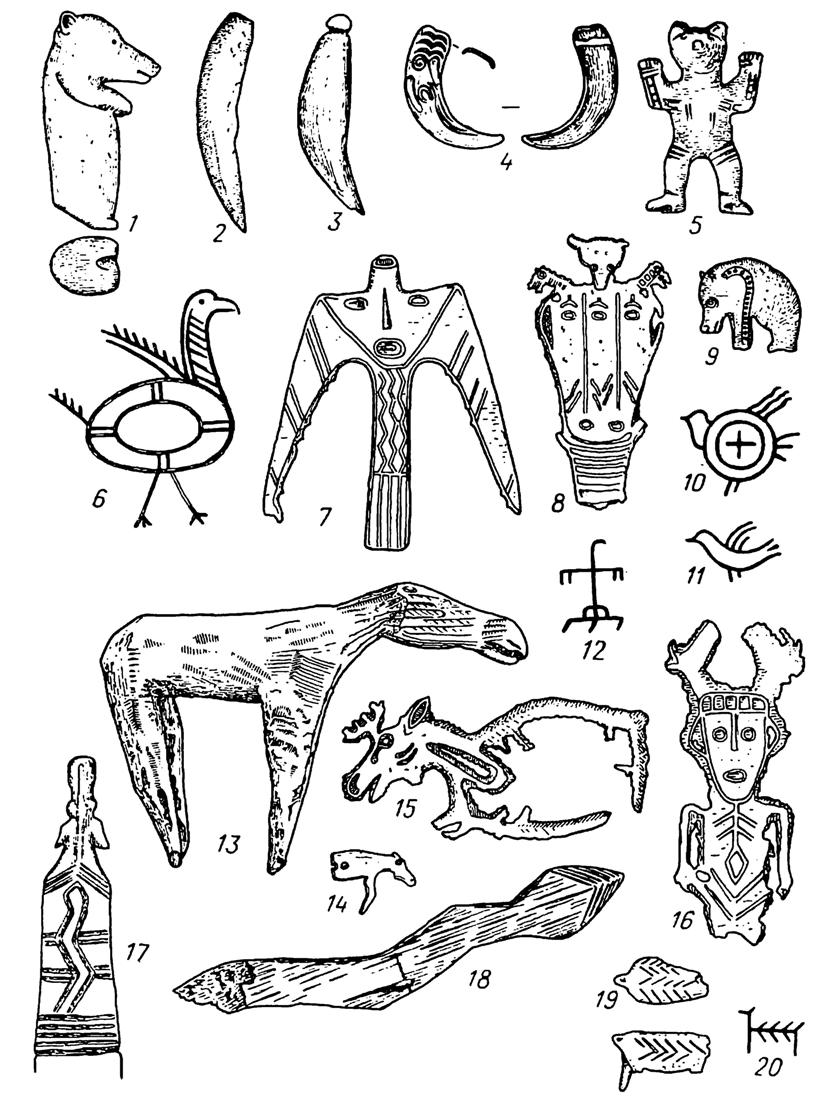

Тотемизм. Археологические находки из разных мест Урала и Сибири позволяют говорить о почитании в древности некоторых животных, особенно медведя. С. В. Студзицкая опубликовала сводку наиболее ранних, по ее мнению, скульптурных изображений медведя, найденных на территории Сибири. Самые древние каменные фигурки медведя, известные к настоящему времени в Западной Сибири, относятся к эпохе раннего металла (рис. 80, 1). Видимо, они изготовлялись также и из дерева, о чем говорит деревянная голова медведя из Шигирского торфяника. Позже, в самусьско-сейминский период, скульптурные изображения медведя делали не только из дерева и камня, но и из бронзы. Для этого времени нам известны: литая фигурка из Самуся IV (рис. 36, 7) и стилизованная скульптура рыси или медведя на втулке копья сейминского типа из Прииртышья. Интересен сосуд из Самусьского IV поселения 10, украшенный по внутренней стороне венчика рельефными изображениями медвежьих морд. Не исключено, что среди стилизованных рельефных изображений зверя, встречающихся на венчиках уральских и западносибирских сосудов эпохи неолита и раннего металла, представлен и медведь, но, к сожалению, их схематичность не дает возможности определить видовую принадлежность животных. В этой связи обращает на себя внимание характерность — особенно на ранней керамике томско-чулымского региона — узора в виде трех ямок: две вверху, третья внизу (рис. 20, 4, 7). На поздних угорских затесах и тамгах так изображался медведь. Ю. Б. Симченко предполагает, что происхождение этого знака уходит в глубокую древность.

Рис. 80. Восточное Зауралье и Западная Сибирь. Древние и этнографические предметы и рисунки, имеющие отношение к культу зверей и птиц

1 — Самусьский могильник (энеолит); 2 — Самусь II (нестратифицированный памятник эпохи раннего металла и железного века); 3 — Шигирский торфяник; 4 — Степановское культовое место в окрестностях Томска (эпоха раннего железа); 5, 16 — р. Чая (кулайская культура); 6 — рисунок на сосуде Самусьского IV поселения (бронзовый век); 7, 15 — Парабельское культовое место (первая половина I тысячелетия н. э.); 8 — Тюменская обл. (случайная находка); 9 — д. Палкино (случайная

находка); 10—12 — тамги XVI—XVII вв. у обских угров (по рисункам Ю. Б. Симченко): 13, 18 — Горбуновский торфяник (нижний

слой VI разреза, относящийся к энеолитической эпохе); 14 — Еловское поселение (бронзовый век); 17 — Сейминский могильник (бронзовый век); 19 — Шайтанское городище (переходное время от бронзового века к железному). 1,2 — камень; 3, 14 — кость; 4, 5, 7—9, 15—17 — бронэа; 13, 18 — дерево; 19 — глина; 6, 10—12, 20 — рисунки на предметах

Фигурки медведя из металла и изображения его на различных металлических, преимущественно бронзовых, предметах широко бытовали в таежом Приобье в более поздние времена. Находки таких изделий достаточно обычны в кулайских культовых местах, в усть-полуйских комплексах и в средневековых памятниках таежной зоны Западной Сибири. Настойчивое стремление древних художников к «медвежьей» теме, видимо, не случайно. Содержание этого культа раскрывается отчасти в ритуалах медвежьего праздника обских угров, подробно описанного многими дореволюционными путешественниками и этнографами. Уже в XIX в. были предприняты весьма удачные попытки раскрыть значимость этого праздника в понимании древних верований западносибирского населения и определить генетические истоки обрядов чествования медведя.

Н. Харузин убедительно показал, что медвежий праздник обских угров носит тотемистический характер. Действительно, в большинстве обрядовых действий праздника медведь предстает как старший родственник. Убитого медведя помещают на почетное место, перед ним ставят лучшие блюда, убирают его всевозможными украшениями. На празднике участвуют только сородичи. Женщины в присутствии медведя закрывают лицо платком, как перед родоначальником. Труп медведя, как и умершего сородича, вносят в жилище не через дверь, а через окно или специальное отверстие в стене. Если убит взрослый медведь-самец, праздник длится 5 дней; если медведица — 4 дня; если медвежонок — 2—3 дня. Эта числовая градация соответствует представлениям обских угров о числе душ у человека — мужчины, женщины и ребенка.

В. Н. Чернецов обращает внимание на сюжет одного из сказаний в честь медведя, где говорится о том, что женщина — родоначальница фратрии Пор была рождена медведицей. По рассказам хантов и манси, прежде люди фратрии Пор не ели мяса медведя, а еще в более отдаленные времена не убивали его.

[adsense]

У многих сибирских народов наиболее действенной и нерушимой клятвой считалась присяга на голове медведя, на медвежьей лапе, перед клыком медведя. Клык и коготь медведя хранились как чудодейственные талисманы. У остяков зуб медведя подвешивался над люлькой или на шею ребенка. Ненцы носили клык медведя на поясе и считали, что он оберегает от злых духов и приносит удачу в охоте. Этот обычай является отражением представлений о медведе-тотеме и, видимо, связан с верой в то, что даже частица тела медведя способна оказывать покровительство, обеспечивать удачу, оберегать от несчастий. Клыки и когти медведя (натуральные, а также изготовленные из камня и бронзы) — довольно частая находка на древних восточноуральских и западносибирских памятниках. Они встречены на Шигирском торфянике (рис. 80, 3), поселениях Самусь II (рис. 80, 2) и Самусь IV , на Степановском культовом месте близ Томска (рис. 80, 4) и др. Скульптурные изображения медведей, найденные в Самусьском могильнике, могильнике на Мусульманском кладбище, на Самусьском IV поселении и в других пунктах Западной Сибири, являлись, скорее всего, неким эквивалентом живого медведя, его двойником, который всегда был под рукой и к которому можно было в любое время обратиться за помощью и покровительством.

Почти очевидно, что большинство известных по этнографическим материалам амулетов в виде животных (а также клыков, когтей и др.) уходит своим происхождением в древние тотемистические культы. Вастоганские ханты и нарымские селькупы, в преданиях которых сохранились сообщения о лягушке как тотемном предке, еще совсем недавно выдалбливали ее изображение на наличниках окон для защиты от нечистой силы. У васюганских хантов старуха держала перед роженицей платок, на котором была вышита бисером фигура лягушки. Перед изображением лягушки враги заключали мир.

На культ медведя, тотемистическое значение которого, выйдя за рамки отдельных родов, фратрий и этносов, стало почти глобальным («евразийско-американским»), наслоились иные тотемистические образы, связанные с другими животными. На Югане отдельные хантыйские семьи считали своим покровителем лося и горностая. По данным Г. Д. Вербова, на Агане были известны три хантыйских рода — медведя, лося и бобра. Ханты, жившие по р. Пим, вели свой род от росомахи. Но особенно популярными тотемными предками у таежных западносибирских народностей (особенно у селькупов) были птицы, и здесь этнографические материалы особенно хорошо увязываются с археологическими данными.

В Яйском неолитическом могильнике (бассейн Чулыма) найдены две миниатюрные скульптурки птиц в полете, одна из которых, более реалистичная, изображает лебедя. Костяная фигурка лебедя встречена в погребении 3 Ордынского неолитического (по В. И. Матющенко) могильника. Рисунки птиц известны на сосудах Самусьского IV поселения, причем в одном случае туловище птицы передано в виде солярного символа (рис. 80, 6). Изображения птиц с солярным знаком внутри встречаются иногда на остяцких знаменах; они носят, как считает Ю. Б. Симченко, сакральный характер и, возможно, являются изображением одной из душ человека. Поскольку представление о душе-птице у обских угров было связано с образом тотемного предка, можно предполагать, что рисунок «солнечной птицы» на самусьском сосуде носит тотемистический характер. В культурном слое Самуся IV найдена бронзовая фигурка птицы, напоминающая позой и, в частности, постановкой крыла описанный выше рисунок на сосуде (рис. 36, 9).

Особенно характерны бронзовые изображения птиц в Западной Сибири для более поздних эпох — раннежелезного века и средневековья; они обычно изображались в фас, с расставленными крыльями и имели ряд антропоморфных черт (рис. 80, 7). Анализируя древние наскальные изображения Урала, В. Н. Чернецов обращает внимание на рисунки птиц в геральдической позе, сходной с позой древних птицевидных бронзовых идолов. Похожие рисунки птиц известны по обско-угорским тамгам (рис. 80, 12). Еще Н. Л. Гондатти заметил, что облик личных тамг у аборигенов северо-западной Сибири в большинстве своем напоминает схематические изображения птиц. Если учесть, что личные тамги произошли от родовых и являются обычно разновидностью прежних родовых символов, то можно предположить, что в этой традиции отразилось почитание определенных пород птиц, уходящее в далекую первобытность. На происхождение тамг в виде птиц от родовых птиц-тотемов неоднократно указывали В. Н. Чернецов и другие исследователи.

У обских угров известны родовые группы, ведущие происхождение от журавля, гоголя, филина и других птиц. В. Н. Чернецов отмечает, что в песнях и сказаниях хантов и манси образ человека и птицы так тесно переплетается, что порой сам рассказчик не в состоянии отличить, где речь идет о человеке, а где — о птице. «Подобные представления, — пишет В. Н. Чернецов, — могли возникнуть лишь на базе развития тотемистических представлений, пережитки которых еще сильны и поныне у манси». Описывая обряды медвежьего праздника, В. Н. Чернецов обращает внимание на тотемный характер птичьих танцев и песен (танец и песни филина, танец враждебно настроенного к медведю журавля и др.). Содержание птичьих песен на медвежьем празднике у манси сводится к следующему: птица вьет гнездо, высиживает птенцов; при этом «два птенца как птенцы, а третий как дитя человеческое». Нетрудно заметить, что этот мотив аналогичен сюжету песни в честь медведя, где рассказывается о том, как медведица родила двух медвежат и одну девочку, от которой впоследствии пошли люди фратрии Пор.

По западносибирским этнографическим материалам пережитки представлений о птицах-тотемах были особенно сильны у селькупов. У них существовали роды и родовые группы Орла, Кедровки, Глухаря, Журавля, Ястреба, Ворона и Лебедя. Наиболее четко был обозначен культ орла и кедровки, отражавший дуально-фратриальное деление селькупов. У селькупов был обычай выращивать орла и кедровку в домашних условиях, существовал также красивый обряд встречи лебедей: весной, когда лебеди, возвращаясь с юга, пролетали над селькупскими селениями, все жители выходили из жилищ и приветствовали летящих птиц, подражая лебединому крику. «Наши братья прилетели», — говорили селькупы и брызгали вверх водой, чаем, березовым соком и др. До недавнего времени у селькупов запрещалось убивать орла, кедровку, лебедя и других птиц-тотемов. На глухаря прямого запрета не было, но у некоторых групп селькупов, особенно в роде Глухаря, нельзя было палить его над огнем. Выращивание орлят дома и ритуал «угощения» первых весенних лебедей известны у кетов. Северные кеты считали родоначальником фратрии Кэнтанденг орла, а фратрии Богденденг — кукушку. Считалось грехом убивать орлов, гагар и особенно лебедей.

Выше мы уже упоминали о том, что тотемистический характер культа птиц у обских угров часто перекликался с представлением о душе-птице (четвертой душе человека), живущей в волосах на голове. Указывая на то, что у разных групп восточных хантов женские накооные украшения были то в виде двух воронов, то двух ястребов и др., В. Н. Чернецов замечает, что эти изображения на косах, видимо, были связаны не только с четвертой душой, но и с тотемными предками. Ассоциация четвертой души (души-птицы) с тотемными предками стала возможной потому, что эти две категории несут одну общую нагрузку — наследование жизни. В остяцких героических сказаниях победитель обычно снимает скальп с побежденного, считая, что враг в этом случае будет умерщвлен окончательно и никогда не возродится вновь. Таким образом, археологические материалы, рассмотренные в свете этнографических параллелей, позволяют предполагать большую древность представлений о душе-тени, уходящей после смерти человека в загробный мир, и о душе-птице, передающейся по наследству и отождествляемой обычно с образом тотемного предка.

Однако вышесказанное не исключает возможности иной трактовки некоторых древних изображений птиц. В главе, посвященной хозяйству, мы, вслед за В. Н. Чернецовым, отмечали явно промысловый характер некоторых «птичьих» композиций на писаницах Урала. Возможно, с охотничьей магией следует связывать орнаментальные пояса на восточноуральской керамике позднего неолита и ранних этапов бронзового века в виде ряда стилизованных фигурок птиц и похожие рисунки, но выполненные фигурным штампом на таежной западносибирской посуде эпохи железа.

В. Н. Чернецов допускает, что фигурные штампы в орнаментах железного века изображают следы животных и птиц. Он полагает, что мы имеем здесь дело с магическими обрядами, зародившимися в охотничьей среде и носившими промысловый характер. Видимо, промысловые культы отражены в деревянной скульптуре VI разреза Горбуновского торфяника, представленной в основном фигурами водоплавающей птицы.

По этнографическим свидетельствам некоторые птицы, не являясь тотемами, тем не менее принимали активное участие в судьбе человека, особенно после его смерти. В их обязанность входило провожать душу- тень в загробный мир, вмещать в себя временно (до вселения в новорожденного) душу, передающуюся по наследству, и т. д. В этой роли у западносибирских народностей чаще всего выступала утка. Ханты обычно прикрепляли к коньку домика мертвых, а позднее к надмогильному кресту деревянную скульптуру утки. Некоторые группы обских угров, сжигая по истечении определенного срока деревянные изображения умерших, сооружали для этой цели специальные шалашики, у входа в которые клали головой на север первую убитую утку. Архаичный обряд захоронения на деревьях у шорцев раньше всегда сопровождался принесением в жертву утки. Кроме того, родственники умершего вырезали из дерева изображения летящих уток с распростертыми крыльями; рядом с захоронением ставили колья с изображениями уток, а к дереву, на котором висел труп, привязывали утиные крылья. Об участии утки и других птиц в погребальных ритуалах говорят и археологические материалы. Так, В. И. Матющенко сообщает о находках в насыпи ирменских курганов Еловского II могильника «большого количества костей утки и птиц куриных пород».

В селькупских жертвенных амбарчиках, где хранились металлические и деревянные изображения сородичей, под одежду этих фигурок помещали миниатюрные скульптурки птицы жолны (сойки) и змеи, причем птица всегда изображалась в летящем положении. По представлениям селькупов она отводила душу, покойников (душу-тень) в загробный мир. Змея же считалась покровительницей души и символом дороги; одновременно ее обязанностью было помогать душе преодолевать встречаемые на пути препятствия и опасности.

Таким образом, давая семантическое толкование тех пли иных древних зооморфных изображений, мы должны учитывать, что их смысловое содержание могло быть чрезвычайно сложным, так как здесь часто переплетались тотемистические и анимистические представления, элементы разнохарактерных культов и магических действий. Среди них тотемными изображениями с наибольшей вероятностью можно признать те, в которых зооморфные черты сочетались с антропоморфными, но такой критерий более подходит для культового бронзового литья эпохи железа.

Культ лося. Среди древних изображений животных, найденных в таежной зоне Западной Сибири, первое место по количеству находок занимает лось. В неолите и в эпоху раннего металла бытовали каменные, костяные и деревянные скульптуры этого животного. На интересующей нас территории самые раниие скульптурные изображения лося относятся к неолитпческой эпохе (костяная голова лося из Ордынского могильника, раскопки М. П. Грязнова, 1954.; каменная голова лося, найденная на стоянке Евстюниха у г. Нижнего Тагила). Деревянные и костяные скульптурные изображения лося и головы лося в значительном числе известны из нижнего слоя VI разреза Горбуновского торфяника (эпоха раннего металла). В самусьско-сейминское время появляются первые бронзовые изображения этого животного — обычно в виде головы, венчающей верхнюю часть бронзовых изделий — кинжалов (рис. 80, 17) и других предметов (рис. 36, 8). Для более поздних этапов бронзового века можно указать на миниатюрную, но очень реалистичную фигурку лося из кости, найденную на Еловском поселении (рис. 80, 14). В эпоху железа на территории Западной Сибири, особенно в пределах кулайского ареала, распространяются бронзовые фигурки лося ажурного литья. В этом же ажурном стиле, со «скелетным мотивом» в изображении туловища, выполнены многочисленные рисунки лосей на наскальных изображениях Урала и отчасти Западной Сибири. Аналогичные по стилю рисунки встречены также на бронзовых изделиях усть-полуйской и кулайской культур.

Это говорит о том, что лось в Западной Сибири издревле являлся объектом особого почитания. Однако культ этого животного вряд ли имел прямое отношение к тотемистическим представлениям. Лось в таежной зоне был основным промысловым животным, и поэтому табуация его, являющаяся условием тотемистического культа, никогда не могла проявляться в сколько-нибудь полной мере. Вместе с тем известно, что отдельные группы обских угров считали лося своим родовым покровителем, например некоторые хантыйские семьи на Юганей. В. Н. Чернецов находит возможным связывать с древними тотемами найденные в Чердынском Приуралье изображения антропоморфизированных лосей. Думается, однако, что если лось и являлся когда-либо тотемом, то скорее у таких родовых групп, которые пришли с юга, или у коллективов с рыболовческим типом хозяйства. Не исключено также, что образ лося как тотемного предка сложился сравнительно поздно, когда полная табуация тотема стала не обязательной.

Лось в тайге (как и олень в тундре) по представлениям западносибирских аборигенов был специально создан богами как основной источник существования людей. И лось, и олень считались символами чистоты. В этой связи интересна манера изображения этих животных на древних наскальных рисунках и в бронзовой скульптуре: на туловище всегда обозначались ребра, а иногда и внутренности. С. Патканов, анализируя содержание остяцких былин, пишет, что прозрачность туловища подчеркивает чистоту и красоту тела. «О красивых людях, — сообщает С. Патканов, — в сказаниях говорится, что у них «сквозь кости виден мозг и сквозь мозг видны кости». Но эта прозрачность тела считалась также признаком нежного сложения. Напротив, отличием силы была плотность и непрозрачность организма. В древних наскальных рисунках Урала лось обычно изображался вместе со знаками солнца и небосвода, чем, возможно, подчеркивалось особое место этого животного в миропонимании древних урало-западносибирских аборигенов. Видимо, в этом и заключался смысл почитания лося как наивысшего блага, ниспосланного небом, чтобы дать людям жизнь и пищу. Не исключено, что придание антропоморфной фигуре черт лося в некоторых случаях было призвано оттенить чистоту, священность изображаемого образа (рис. 80, 16), так же как придание черт медведя—силу (рис. 80, 8). Можно предполагать, что придание черт лося той или иной вещи вводило ее в категорию священных предметов, употреблявшихся в ритуальных целях. В. М. Кулемзин сообщает о священных деревянных молотах, конец которых оформлялся в виде головы лося. Васюганские ханты оставляли такие молоты у священного кедра; считалось, что водяной дух по ночам забивает ими расшатанные колья запоров, способствуя тем самым успеху рыболовческого промысла.

В целом же характер обрядов, связанных с лосем, был обусловлен прежде всего его промысловой значимостью. Рисунки лося на древних писаницах Урала нередко сочетались с изображением ловушек. В. Н. Чернецов, раскрывая смысл этих рисунков, связывает их с обрядами, темой которых было прежде всего «привлечение добычи в ловушки и удержание ее в них» и, кроме того, «весеннее оживание природы и идея размножения». Видимо, культ лося, зафиксированный в древностях Западной Сибири, был связан в основном с этими двумя темами, в которых, как легко заметить, нет никаких намеков на тотемную роль этого животного. Д. Н. Эдинг, касаясь семантического содержания деревянных скульптур лося из восточноуральских торфяников, также пришел к выводу, что они являются атрибутами промыслового культа.

Мы отмечали уже, что наряду с полными фигурками животных и птиц в древних ритуальных действиях часто участвовали лишь головы животных (лося, медведя, птиц и т. д.). На эту особенность для скульптурных изображений эпохи неолита и бронзы обращали внимание Д. Н. Эдинг и В. И. Матющенко. Подобная особенность отмечалась нами для более поздних кулайских изображений. Даже при изготовлении полных фигурок животного древний мастер уделял особое внимание отделке головы; остальная часть скульптуры выполнялась с гораздо меньшей тщательностью. В известном смысле культ животных в Западной Сибири является культом голов. Может быть, В. И. Матющенко прав, связывая эту особенность с представлением о голове как месте обитания четвертой души (по В. Н. Чернецову), которая после смерти переселялась в новорожденного и тем самым являлась как бы основой наследования жизни от поколения к поколению. Этим, по всей вероятности, объясняются неоднократно отмеченные этнографами факты особого отношения к голове животных у западносибирских аборигенов: клятва на голове медведя и щуки, отчленение головы жертвенных животных и оставление их у священного дерева и т. д.

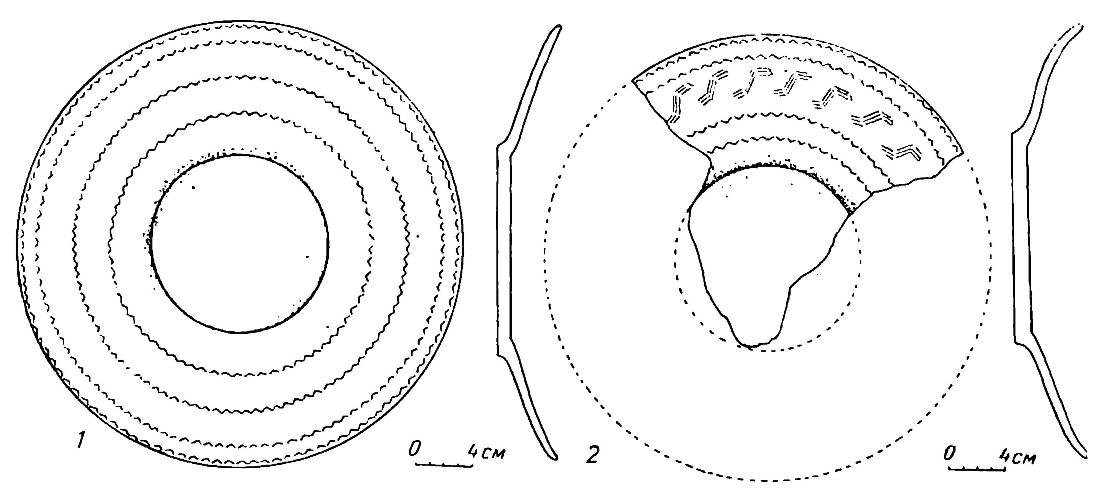

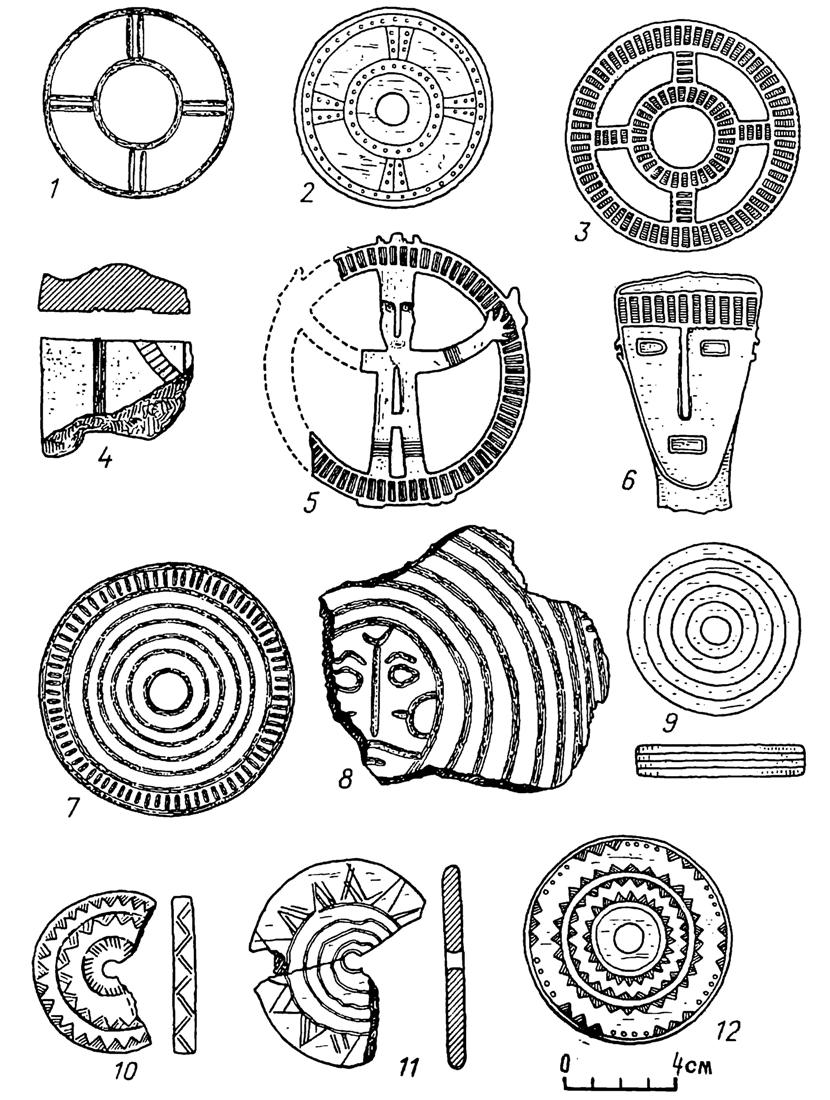

Культ солнца. Начиная с эпохи раннего металла в южной части зауральской и западносибирской тайги на керамике местных культур становятся весьма характерными солярные узоры. Расцвет солярной орнаментации (самусьско-сейминская и андроновская эпохи) совпадает по времени с усилением влияния южных культур и широким распространением на север элементов производящей экономики. В первой половине бронзового века в орнаментации западносибирской керамики достаточно четко прослеживаются две манеры изображения солнца — андроноидная (в виде поясов из треугольников, зигзагов, ступенчатых фигур; см. аятский и коптяковский типы посуды, а также рис. 81) и самусьская (в виде креста, спиральных узоров, концентрических окружностей, лестничного пояса и др.; рис. 82, 1, 4, 7, 8). С андроновской эпохи эти две манеры часто выступают в смешанном виде, особенно в бронзовом литье, которое носило более космополитический характер. На керамике самобытность солярного стиля сохраняется дольше. Так, андроноидная манера солярной орнаментации в полной мере выражена на знаменитых горбуновских блюдах (рис. 49; 81), а на глиняных и костяных пряслицах она живет до этнографической соовременности (рис. 82, 10—12). То же самое прослеживается и для самусьской солярной традиции (рис. 82, 1-3, 7-5).

Начиная с развитых этапов бронзового века солярная символика освящает многие бронзовые изделия, особенно украшения и культовые предметы. Формы для отливки солнц известны на Самусьском IV (рис. 82, 4) и Канайском поселениях. В таежной зоне Западной Сибири специально отлитые колесообразные солнечные диски встречаются до этнографической современности (рис. 82, 3, 5). Думаю, что широко распространившиеся в бронзовом веке на юге Западной Сибири украшения в виде спиралей, перстни и браслеты со спиральными завитками на концах (рис. 43, 10; 74, 13, 14, 18) тоже имели солярное или даже двойное солярно-лунарное значение и, по всей вероятности, играли роль оберегов. К числу других украшений, ассоциируемых с солнцем, следует относить, скорее всего, и бронзовые бляхи, найденные в большом количестве в Черноозерском I, Еловских I и II, Томском и других могильниках юга Западной Сибири (рис. 43, 11, 13, 15, 19; 59, 7—9, 22, 25, 26). Р. Н. Митусова сообщает, что при обрядах поклонения солнцу ненцы нашивали на малицу блестящую медную пуговицу. У юкагиров серебряные и медные диски, нашитые на одежду спереди, назывались «грудным солнцем». То же самое значение придавалось нашивным медным и серебряным бляхам у эвенков, нганасан и других сибирских народностей.

Видимо, в бронзовом веке уже существовали особые места, где совершались ритуалы солярного культа. В этой связи чрезвычайно интересна находка Д. Н. Эдингом при раскопках VI разреза Горбуновского торфяника большого количества обломков круглых глиняных тарелок, украшенных по внутренней поверхности изображениями солярного круга с лучами в виде уголков, зигзагов и ступенчатых фигур (рис. 49; 81). Судя по западносибирским этнографическим материалам, сосуды в форме круглых блюд обычно ассоциировались у аборигенов с солнечным или лунным дисками. Так, у селькупов к священным столбам «папарге», стоящим у жилищ-карамо, прибивались сверху круглые тарелки, символизирующие солнце и месяц. Жертвенную пищу во время ритуальных церемоний обские угры старались приносить на серебряных или оловянных блюдах. Это, по мнению Н. Ф. Прытковой, «наилучпшм образом выражало идею светлого начала, воплощенного в образе Мир-сусне-хума». Во время обряда призывания Мир-сусне-хума перед жилищем ставилось несколько серебряных или медных тарелок, на которые его божественный конь должен был ставить свои копыта. По сообщению Д. Н. Анучина, «вогулы и остяки добывают… требуемые для их святилищ серебряные тарелочки от русских, заказывая их даже нарочно через посредство знакомых купцов». В свете изложенного становится понятной распространенность в урало-западносибирской тайге сасанидских серебряных блюд, находки которых приурочены, как правило, к древним жертвенным местам и святилищам.

Рис. 82. Древние и этнографические солярные изображения из разных мест западно-сибирской тайги

1, 7, 8 — рисунки на днищах из Самусьского IV поселения (бронзовый век); 2, .9. 12 — хантыйские костяные пряслица (по рисункам А. А. Попова); 3 — солярное изображение из олова (ханты); 4 — обломок формы для отливки солярного круга из Самусьского IV поселения (бронзовый век); 5 — бронзовое солярное изображение из с. Новый Напас на р. Тым (случайная находка); 6 — бронзовая личина из Кривошеинского клада (эпоха раннего железа); 10 — глиняное пряслице с солярным орнаментом из Десятовского поселения (бронзовый век); 11 — каменное пряслице из Самуся IV (бронзовый век)

Западносибирские этнографические материалы говорят о том, что в почитании солнца особенно отчетливо проявляются две идеи: а) идея возрождения; б) идея добра и света, противостоящая всему темному и злому. У селькупов Небесная мать, или Жизнедательница-Старуха, каждое утро на кончике лучей посылает на землю души рождающимся людям. Души эти представлены в образе птички. Подобные представления известны у ваховских остяков; они считают, что Пугос-лунг (Мать-дух), или Торум-анка (Мать бога), живет на востоке, у солнца. От нее зависит рождение ребенка: она пестует младенцев — таких маленьких, что «на глаз не видно», а утром, с первым лучом восходящего солнца, посылает их на землю: куда попадает этот луч, там родится ребенок.

В фольклоре селькупов солнце способно оживить убитого. Для этого кусочки его тела собирают и складывают на восточной стороне чума на шкуре белого оленя. Едва лучи солнца коснутся его, умерший ожливает. Интересно, что солнечный луч («ильсат») в переводе с селькупского означает «душа» и «то, что оживляет». Солнце обладало способностью возрождать не только людей, но и все живое. Кости медведя, лося, оленя и других животных кеты относили в лес и складывали в дупле или у основания дерева с восточной стороны, веря, что это является необходимым условием возрождения убитых зверей и, следовательно, залогом будущих охотничьих удач. Одной из основных тем древней наскальной живописи Урала, по мнению В. Н. Чернецова, была гема «весеннего оживания природы и идея размножения»; он отмечает, что содержание этой темы раскрывается солярно-небесными символами, которые сопровождают на уральских писаницах изображения лося и водоплавающей птицы.

[adsense]

В представлениях западносибирских аборигенов солнце охраняло от злых духов и опасностей. По свидетельству Г. И. Пелих, у нарымских селькупов «изображением солнца защищалось раньше любое отверстие, ведущее в дом, в крыше, в стене». Возможно, солярные узоры на западносибирской керамике эпохи бронзы, приуроченные обычно к придонной части и устью сосудов, были призваны исполнять роль своего рода оберегов — защищать содержимое сосудов от злых чар и вредоносных действий.

Культ огня. В погребениях эпохи раннего металла и первых этапов бронзового века на исследуемой территории обычны следы огня. Так, в Самусьском могильнике присутствие огня зафиксировано в восьми могилах (из 16), в том числе в трех — трупосожжение. В могильнике на Мусульманском кладбище следы огня отмечены в 16 погребениях (из 30) при одном случае полного трупосожжения. В ранних погребениях Томского могильника на Большом Мысе присутствие огня обнаружено во всех восьми случаях (полное трупосожжение по А. В. Адрианову). В Ростовкинском могильнике самусьско-сейминской эпохи удельный вес трупосожжений и погребений со следами огня как будто снижается, но поскольку полной публикации памятника нет, говорить об этом с полной определенностью трудно. На более поздних этапах бронзового века погребения со следами огня редки. В Томском могильнике на Малом Мысе (12 погребений) они не отмечены ни в одном случае. Нет их, судя по краткой публикации, и в Черноозерском могильнике, где свердловские археологи исследовали 170 погребений андроновского времени. К концу бронзового века роль огня в похоронном обряде вроде бы опять несколько возрастает. Во всяком случае, в могилах еловской и ирменской культур из Еловки встречаются не только следы огня, но даже трупосожжения, однако не настолько часто, чтобы считать огонь характерной чертой погребального ритуала.

По сибирским этнографическим материалам об отношении аборигенов к огню и в оценке его роли в тех или иных ритуальных действиях было много противоречий. Так, с одной стороны, считалось, что огонь был необходим покойникам: манси, например, не сжигали в дороге всех запасенных для костра дров — обязательно оставляли хотя бы одно полено, чтобы тень умершего (душа-тень), идущая в загробный мир, могла погреться у костра. С другой стороны, покойники вроде бы боялись огня: ханты, чтобы не допустить возвращения умершего, в течение нескольких дней после смерти родственника поддерживали постоянный огонь в жилище. У обских угров, селькупов, кетов и других сибирских народностей считалось, что сожжение тела и костей животных либо человека означает уничтожение его души, окончательную смерть, исключающую возможность возрождения. Так, обские угры прежде, убив медведя-людоеда, сжигали его. «Сжигая кости виновного в смерти человека медведя, — пишет по этому поводу Н. Харузин, — инородец уничтожает последнего окончательно, он умерщвляет его дух». Этот обычай находится в противоречии с обрядом трупосожжения, который имел место у непосредственных предков обских угров и селькупов, причем у последних дожил до современности.

Видимо, отмеченные выше противоречия явились результатом многокомпонентной культуры современных западносибирских аборигенов, смешения элементов идеологии разных этнических групп и разных эпох. В этой связи важно выделить общее в отношении к огню у всех сибирских народов. Этим общим является: а) вера в очистительную и охранительную силу огня; б) ассоциация огня с женским началом; в) обычай «кормления» огня. Общераспространенность этих трех элементов огневого культа является свидетельством их глубочайшей древности.

Нельзя считать, однако, что наличие следов огня в древних могилах во всех случаях следует воспринимать как свидетельство культа огня. Разбирая некоторые особенности древнего погребального обряда в свете этнографических параллелей, мы говорили о вещах, которые клались в могилу, чтобы сопровождать покойника в загробный мир. Среди этих обязательных вещей, видимо, должен был быть и огонь (или приспособление для его добывания). Именно так объясняет наличие огня в серовских могилах А. П. Окладников. Особенно большие трудности покойник, не имеющий огня, испытывает на пути в загробный мир, который совершается в ночное время. Следы огня, которые мы часто обнаруживаем в могильных ямах в виде углей, являлись, возможно, остатками костра, который «клали» покойнику вместе с другим погребальным инвентарем. Огонь могли оставлять как в могильной яме, так и наверху. Кеты, например, разводили костер у могильной ямы, а когда могилу закапывали, огонь тушили. В данном случае тушение костра и порча погребального инвентаря выглядят как один и тот же ритуал, имеющий целью дать возможность огню (как и другим принадлежностям: оружию, украшениям, посуде и др.) сопровождать покойника в мир мертвых. У селькупов, после того как труп снимали с дерева, его помещали в яму, а сверху разводили костер; когда костер прогорал и обрушивался в могилу, ее торопились засыпать землей, пока огонь еще не потух, т. е. здесь тоже видно стремление «умертвить» огонь.

Не исключено, что присутствие огня в древних могилах в некоторых случаях явилось следствием ритуала очищения могилы. Этот обряд известен, например, у селькупов, которые перед тем, как опустить гроб в яму, окуривали ее, сжигая ветки сосны или кедра. Интересно, что огонь разводился в сломанном глиняном горшке, который потом ставили в ноги покойника.

В преданиях западносибирских аборигенов ритуал сожжения трупа упоминается чаще всего по отношению к врагу. По ханты-мансийским героическим сказаниям, богатырь, сжигая тело врага, все время сбивал искры на землю, чтобы вместе с ними душа убитого не смогла подняться на небо. Это свидетельство чрезвычайно интересно. Оно наводит на мысль, что при других обстоятельствах ритуальное сожжение трупа могло, наоборот, способствовать вознесению умершего в верхний мир. У А. П. Окладникова есть интересная подборка этнографических примеров, показывающая, что двойственное представление о загробном мире было распространено очень широко. Даяки, например, верили, что во время сожжения трупа душа вместе с дымом и пламенем возносится на небо; если человек был злым, то дым опускался вниз, а душа попадала в подземное царство.

Выше мы говорили о возможности существования у западносибирского населения в эпоху бронзы веры в душу-тень и бессмертную душу, обеспечивающую наследование жизни. Они, видимо, соответствуют первой и четвертой душам человека, известным по представлениям обских угров (остальные души прекращали свое существование со смертью человека или вскоре после его захоронения). Душа-тень после смерти человека следовала в страну мертвых, где, повторив еще один жизненный цикл, подобный земному, умирала окончательно; с представлением о ее последующей жизни были связаны почти все наблюдаемые нами черты древнего погребального обряда: закапывание покойника в землю, снабжение его пищей и инвентарем, обряды, имеющие целью предотвратить блуждание тени умершего среди живых, и т. д. Этнографические материалы говорят о том, что оставшиеся в живых испытывали страх перед душой-тенью и той мрачной страной, где она продолжала свое существование. Напротив, бессмертная душа, от которой зависело продолжение рода, до переселения в новорожденного жила в виде птички на дереве (например, у северных угров, ианайцев) или улетала к солнцу (например, у селькупов и ваховских хантов); солнце потом посылало зти души рождающимся младенцам на копчике своих лучей. Похожий параллелизм посмертной судьбы человека отмечен у кетов: запад у них — темный мир, страна мертвых; восток — страна света и возрождения. Можно допустить, что обряд трупосожжения (во всяком случае, там, где встречается как исключение) применялся к наиболее почетным членам рода, которые имели преимущественное право на бессмертие и которым и в другом мире предстояло играть какую-то особую роль. По свидетельству И. Г. Георги, карагасы сжигали только тех покойников, «которых отменно почитали». В этой связи очень интересно сообщение В. И. Матющенко, что среди групп ирменских погребений Еловского II могильника, сконцентрированных под отдельными курганами, одна могила почти всегда была сооружена по обряду трупосожжения. Видимо, в этих ритуалах нашла отражение зарождающаяся вера в два возможных варианта посмертной судьбы человека, предвосхитившая представление о рае и аде.

К оглавлению книги «Бронзовый век Западной Сибири» // К следующей главе