К содержанию журнала «Советская археология» (1966, №2)

Районирование

Историко-археологические особенности бассейна Оби в пределах Томской, Омской и северной половины Новосибирской областей позволяют выделить здесь три района.

Среднее Приобье 1. Сюда мы включаем новосибирско-ирменскую часть Приобья, а также низовья Томи и Чулыма. В эпоху бронзы Среднее Приобье было местом стыка нескольких культурных областей — среднеиртышской, нарымской, минусинской и лесостепной обь-иртышской.

Нарымское Приобье — часть бассейна Оби, включающая притоки Парабель с Кенгой, Васюган, Кеть, Тым и Вах. Особенностью этого района является значительная изолированность, что обусловило здесь длительное (вплоть до средневековья) переживание многих неолитических традиций, особенно в орнаментации посуды 2.

Среднее Прииртышье. Сюда относится часть бассейна Иртыша, лежащая между Омском на юге и устьем Ишима на севере. Среднее Прииртышье ранее других частей Приобья вступило в тесные контакты со степными областями Северного Казахстана, что привело к проникновению в лесостепную и таежную части Прииртышья многих степных (андроновских) элементов.

Среднее Приобье и Среднее Прииртышье мы нередко объединяем в один большой район — Среднее Обь-Иртышье.

Общее направление историко-культурного развития

В эпоху неолита рассматриваемую территорию населяли близкие в культурном отношении племена. Фрагменты неолитической посуды, найденные в разных местах этой обширной области, обнаруживают большое сходство между собой как по отдельным элементам орнамента (волнистые узоры, псевдоплетенка, сплошные взаимопроникающие треугольные зоны), так и по технике его нанесения (отступающая гребенка, отступающая палочка) 3.

В конце неолитической эпохи эта. общность распалась, и к началу бронзового века в Среднем Обь-Иртышье определились три линии развития — самусьская, томская и среднеиртышская.

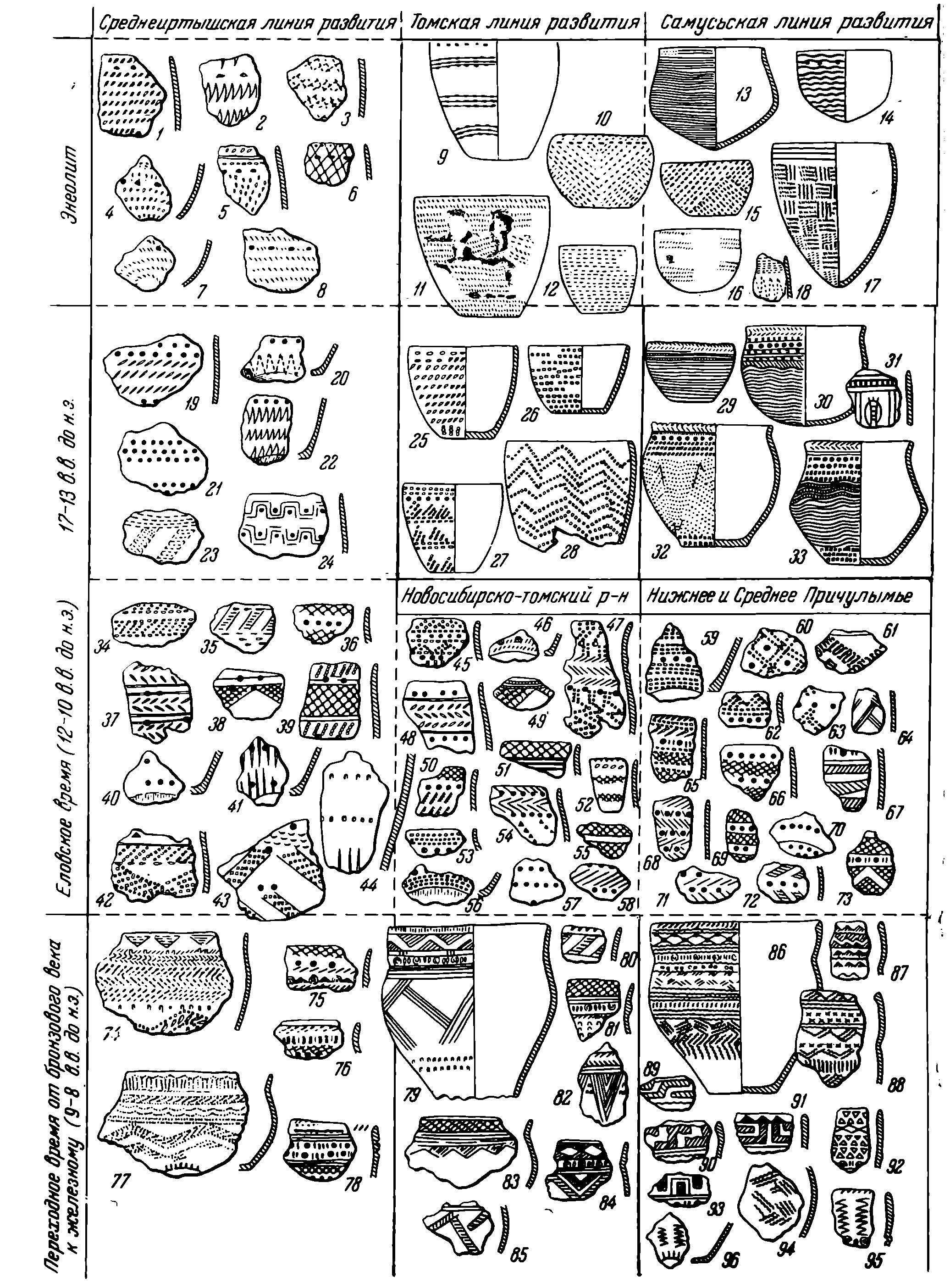

Самусьская линия развития наиболее хорошо представлена Самусьским могильником (начало II тысячелетия до н. э.) 4, поселениями Самусь III (вторая четверть II тысячелетия до и. э.) и Самусь IV (XVI — XIII вв. до н. э.). Самусьская линия продолжает в своем развитии автохтонные урало-сибирские традиции и приводит в эпоху развитой бронзы к сложению в северной части Среднего Приобья своеобразной самусьской культуры (XVI—XIII вв. до и. э.), известной, в частности, по материалам поселения Самусь IV (рис. 1, 29—33). Для самусьской культуры характерны горшкообразные и баночные сосуды, украшенные волнистыми узорами, прямыми горизонтальными линиями, сплошными взаимопроникающими треугольными зонами, которые наносились протягиванием округлой палочки или отступающей гребенкой. Выделяется особая группа сосудов, украшенная лестничными поясами под венчиком и в придонной части, антропоморфными или зооморфными изображениями на тулове и сложными узорами солярного облика на дне.

На поселении Самусь IV — наиболее ярком памятнике самусьской культуры — найдено значительное количество каменных ножей, имеющих форму неправильных треугольников 5, обнаружены разнотипные наконечники стрел (обычно треугольные с прямым основанием и листовидные со слабо выраженным черешком), каменные грузила с боковыми выбоинами для привязывания, более двух десятков литейных форм кельтов и копий турбинско-сейминского типа 6.

В нашем распоряжении слишком мало данных, чтобы очертить границы самусьской культуры. Однако можно с достаточной уверенностью сказать, что поселение Самусь IV расположено на южной периферии самусьской культуры, что основной массив ее уходит в Нарымское Приобье и что западные ее пределы не идут дальше обь-иртышского водораздела.

Томская линия развития наиболее хорошо представлена могильником на «мусульманском кладбище» (рубеж III и II тысячелетий до н. э.) и погребениями Томского могильника на Большом (вторая четверть II тысячелетия до н. э.) и Малом (XVI—XIII вв. до н. э.) мысу. Керамика томской группы памятников развивается но линии упрочения плоскодонной баночной формы, исчезновения волнистого орнамента, отступающей гребенки и отступающей палочки, распространения сплошной ямочной орнаментации и узоров из вдавлений гребенки. Усиление связей с южными культурами андроновского времени, которые становятся особенно интенсивными в эпоху развитой бронзы, приводит к тому, что местная керамика приобретает ряд степных (андроновских) черт (рис. 1, 25—28). Посуда Томского могильника на Малом Мысу по форме сосудов, по технике нанесения узоров и по орнаментальной композиции находит ряд соответствий в керамике Окунева улуса на верхнем Енисее и, отчасти, в посуде канайских памятников в Восточном Казахстане.

Среднеиртышская линия представлена энеолитическими памятниками екатерининского типа (рис. 1, 1—8) и несколькими комплексами, относящимися к развитому бронзовому веку (рис. 1, 19—24). Для екатерининской керамики характерны приострепное дно, орнаментация поверхности горизонтальными рядами наклонных вдавлений зубчатого штампа (или лопаточки), сетчатыми поясами и горизонтальными рядами «шагающей скобки». Орнаментальное поле делилось горизонтальными рядами ямочных вдавлений.

Рис. 1. Схема культурного развития Среднего Обь-Иртышья в бронзовом веке (по керамике)

1 — 8 — Екатерининская стоянка; 9 — 12 — могильник на Мусульманском кладбище; 13 — 18 — Самусьский могильник; 19—22, 21, 35, 36 — Омская стоянка; 23, 40—44, 74, 77, 78 — из разных мест Омской обл.; 25—28 — Томский могильник (Малый Мыс); 29—33, 45, 46, 79 — Самусьское поселение; 34 — Екатерининское поселение; 37, 38 — Красноозерка I; 39 — р. Малая Бича; 47, 49 — из разных мест Томской обл.; 48, 51, 83 — Басандайское городище; 50, 52, 55, 57 — поселение у дер. Камень; 53, 54, 56, 58, 84, 85 — поселение у дер. Красный Яр; 59 — Ново-Кусковская стоянка; 60—73, 91—93, 95, 96 — Десятовское поселение; 75, 76 — городище Большой Лог; 80 — Томское Лагерное городище; 81, 82 — местонахождение у п. Чекист; 86—90, 94 — городище Молчановская Остяцкая гора

Дальнейшее развитие среднеиртышской керамики идет по пути появления плоскодонности, развития горшкообразной формы, изменения техники нанесения орнамента. Орнаментальная композиция и позднее существенно не отличается от екатерининской, однако вместо короткого и нечеткого зубчатого штампа и вдавлений лопаточки распространяются крупнозубая гребенка и гладкий штамп. В результате контактов со степными племенами Северного Казахстана, которые особенно усилились в эпоху развитой бронзы, в орнаменте среднеиртышской посуды становятся обычными треугольники, меандры, заштрихованные зигзаги и другие степные элементы. По-прежнему является обязательным деление орнаментированной поверхности рядами ямочных вдавлений, однако ямки становятся более аккуратными, круглыми (в отличие от екатерининской по-суды, где они наносились небрежно и имели неправильные очертания).

В последней четверти II тысячелетия до н. э. наблюдается экспансивное распространение части среднеиртышского населения на восток — в Среднее Приобье, где оно сменяет ранее жившие здесь племена самусьской и томской культур. В результате на всей громадной территории Среднего Обь-Иртышья утверждается единая культура, представленная памятниками еловского типа (Еловским и Десятовским поселениями в Томской обл., нижним слоем поселений у деревень Камень и Красный Яр в Новосибирской обл., Евгащинским поселением в Омской обл.— всего более чем двадцатью памятниками).

Керамика еловской культуры имеет горшкообразную (приближающуюся к открытой баночной) форму. Орнамент наносился отпечатками ребра пластины или гребенки. Сущность орнаментальной композиции заключается в однообразном чередовании елочных, сетчатых или геометрических поясов с горизонтальными рядами ямочных вдавлений (рис. 1, 34—72). Орнамент покрывает всю боковую поверхность сосудов. Горшкообразная форма, неплохое, лощение, наличие меандровых и других геометрических узоров в орнаменте придают еловской посуде некоторую андроноидную окраску. В то же время ряд признаков (обязательное деление орнаментального поля рядами ямочных вдавлений, характерность заштрихованных лент, усложненных зигзаговых полос) позволяет сближать еловскую керамику с посудой сузгунской культуры Нижнего Тоболо-Иртышья.

Памятники еловской культуры дали большое количество орудий: каменные наконечники стрел с выемкой в основании (Десятовское и Еловское поселения), костяные наконечники, иногда подражающие по форме каменным (Еловское поселение), каменные скребки, глиняные грузила с желобками для привязывания, обломки точилец, зернотерок (Десятовское поселение). В Еловском поселении был найден обломок литейной формы серпа, бронзовый наконечник дротика с прорезным пером и створка литейной формы для отливки подобного наконечника 7.

В начале I тысячелетия до н. э. еловское население, жившее в Среднем Приобье, подвергается активному двустороннему воздействию: с севера — лесных племен (потомков древних самусьцев, продолжающих жить на севере, в Нарымском Приобье)-, а с юга и юго-востока — давлению карасукского населения.

Под воздействием северных таежных племен в северной части Среднего Приобья, в низовьях Чулыма, складывается культура типа Молчановской Остяцкой горы (молчановская культура; рис. 1, 86—96), которая сочетает в себе степные (еловские) и северные таежные признаки. Это особенно хорошо видно на керамике. Наряду с резными треугольниками, меандровыми узорами и другими геометрическими фигурами на посуде молчановской культуры обычны крестовый, треугольный и мелкоструйчатый штампы, псевдоплетенка, гладкая и гребенчатая «шагающая скобка» и другие лесные орнаменты.

В южной половине Среднего Приобья на еловской основе при участии начавших продвигаться сюда карасукцев складывается культура, представленная памятниками басандайско-ирменского типа (ирменская культура по Н. Л. Членовой 8, рис. 1, 79—85).

Еловское население, жившее в Среднем Прииртышье, не подверглось каким-либо существенным ииокультурным воздействиям. Керамика Среднего Прииртышья в течение I тысячелетия до н. э. изменяется очень мало. Наблюдаются некоторые новые признаки в технике нанесения орнамента, в форме сосудов, однако сам характер орнаментальных рисунков и сущность орнаментальной композиции остаются в общем неизменными. В ряде случаев даже по крупным фрагментам бывает трудно отличить керамику эпоху бронзы на Среднем Иртыше от местной керамики железного века.

Хозяйство

Основным занятием населения самусьской культуры были охота и рыболовство. О большой роли охоты в жизни самусьского населения свидетельствует, в частности, значительное количество костей диких животных, например, лося 9, найденное в культурном слое поселения Самусь IV, обилие и разнотипность каменных наконечников стрел 10 и скребков. Интересно отметить, что дикий зверь является одним из основных объектов изображения самусьских художников и скульпторов. Найдены фрагменты скульптуры медведя 11, зооморфные рисунки на стенках сосудов 12, скульптурные изображения медвежьих морд на венчике одного из самусьских горшков и т. д.

О значительной роли рыболовства говорит большое число грузил и «якорей» 13. В этой связи следует обратить внимание и на распространенность волнистого орнамента. Очевидно, волна символизирует воду. В таежном Приобье известны случаи находок керамики, где волнистый узор сочетался с изображением уточек 14.

Одной из существенных отраслей хозяйства населения самусьской Культуры было производство металлических орудий, в частности кельтов и копий турбинско-сейминского типа. Находки в культурном слое Самусьского IV поселения фрагментов нескольких десятков литейных форм позволяют судить, что самусьские жители изготовляли эти орудия не только для собственных нужд, но и для удовлетворения потребностей в этих изделиях соседних племен.

Племена еловской культуры вели комплексное хозяйство, в котором значительное место занимали скотоводство и земледелие. В культурном слое Еловского поселения были обнаружены обломки костяных псалий, кости лошади, овцы и коровы 15. В пользу земледелия у еловцев говорят находки зернотерок на Десятовском поселении, литейной формы серпа на Еловском поселении и литейной формы лопатки на Самусьоком IV поселении (литейную форму лопатки мы связываем с еловским комплексом Самусьского IV поселения). Немалую роль в жизни еловских племен играли охота и рыболовство. Свидетельством этого являются находки на Десятовском поселении большого количества каменных наконечников стрел, скребков и глиняных грузил.

В нашем распоряжении слишком мало данных, которые позволили бы судить о соотношении различных сторон хозяйственной деятельности населения молчановской культуры. По-видимому, повышается по сравнению с еловским временем удельный вес охоты и рыболовства в связи с усилившимся давлением северных таежных племен.

Для хозяйства ирменцев следует предполагать повышение по сравнению с еловским временем роли скотоводства, что, видимо, было связано с проникновением в Новосибпрско-Ирменский район и низовья Томи значительных групп карасукского населения.

Этнос

Выше мы уже подчеркивали имманентный характер развития Среднего Прииртышья и консервативность культур Нарымского Приобья.

В Среднем Прииртышье на протяжении всего бронзового века в орнаменте посуды характерны мотивы, знакомые нам еще по керамике Екатерининской энеолитической стоянки. Так, сосуды еловского времени (XII— X вв. до н. э.) по своей орнаментальной композиции едва ли существенно отличаются от екатерининских — для тех и других обычны сплошное заполнение боковой поверхности рядами наклонных вдавлений гребенки, сетчатые пояса, гладкая «шагающая скобка», деление орнаментального поля горизонтальными рядами ямочных вдавлений и т. д. Керамика эпохи раннего железа на Среднем Иртыше в ряде случаев (например, городище Битые Горки в Омской обл.) мало отличима от местной керамики бронзового века. Следует, однако, заметить, что если орнаментальная композиция в керамике Среднего Прииртышья изменялась мало, техника нанесенпя орнамента и форма сосудов эволюционировали довольно быстро, и в целом облик культур Среднего Прииртышья никогда не производил впечатления архаичности.

Что же касается Нарымского Приобья, то здесь, как уже отмечалось ранее, наблюдается длительное (вплоть до средневековья) переживание неолитоидных элементов в орнаменте (волны, псевдоплетенки, архаичные геометрические мотивы), которые нередко сочетались с неолитической техникой нанесения орнамента (отступающая гребенка) и с архаичной формой сосудов.

Имманентный характер развития культур Среднего Прииртышья и консервативность культур Нарымского Приобья, наличие здесь на протяжении нескольких археологических эпох двух очень специфических непрерывных линий развития — среднеиртышской и самусьской — свидетельствует о том, что на этой территории с древнейших времен соседили два этнических образования. Это обстоятельство дает нам некоторую надежду связать рассмотренные нами культуры с определенным этносом. Учитывая большую сложность и ответственность взятой на себя задачи, мы ограничимся лишь постановкой вопроса и некоторыми предположениями.

В. Н. Чернецов предполагает, что уже в позднем неолите урало-сибирская общность в значительной мере утратила свое этническое единство и что на территории между Уралом и Енисеем в III тысячелетии до н. э. взаимодействовали праугорская, праюкагирская и, возможно, прасамоедская группы населения 16.

Если исключить из рассмотрения праюкагирскую группу, которая, видимо, сформировалась за пределами Обь-Иртышья в районах таежного Енисея, то можно считать, что в лесной и лесостепной полосе Западной Сибири в конце неолита и во II тысячелетии до н. э. взаимодействовали в основном две группы населения — прауторская и прасамоедская. Одним из результатов многовековых контактов указанных групп населения является неоднократно отмеченная этнографами близость между ними, выражающаяся, в частности, в близости орнаментов. Из двенадцати типов орнаментов, выделенных С. В. Ивановым для разных этнических групп Сибири, пятый тип 17 является основным у угров и самоедов (селькупов) и не характерен для остальных сибирских народов. Свидетельством теснейших взаимодействий угров и самоедов в далеком прошлом является также сложение в Нарымском Приобье особой этнической группы — остяко-самоедов (нарымских селькупов).

Исходя из данных археологии и этнографии, мы находим возможным связывать с самусьской линией развития процесс формирования древне-угорской группы в Приобье. Типичные для древнего самусьского населения орнаменты — отступающая гребенка, волна, псевдоплетенка, сплошные взаимопроникающие треугольные зоны, очень своеобразный стиль- антропоморфных и зооморфных изображений и другие признаки в равной мере характерны и для поздних лесных культур Приобья, определенно угорских.

Среднеиртышская линия развития показывает, на наш взгляд, процесс формирования самодийской этнической ветви 18, а распространение еловской культуры из Прииртышья в Приобье является свидетельством продвижения древних самоедов на восток и северо-восток. Для еловскпх (самодийских?) орнаментов типичны сетчатые пояса, заштрихованные ленты, усложненные зигзаговые полосы, деление орнаментального поля горизонтальными рядами ямочных вдавлений и некоторые другие признаки, абсолютно не характерные для самусьской (угорской) орнаментики. Таким образом, древнее самодийское население, жившее ранее в лесостепной полосе Прииртышья по соседству с андроновскими племенами Казахстана, начинает продвигаться в глубь таежного Обь-Иртышья. В этой связи интересно отметить, что А. П. Дульзон, рассматривая топонимы Сибири индоевропейского происхождения, пришел к выводу, что носителями некоторых из них (например, гидронимов, в состав которых входит компонент «тари») является древнее самодийское население, жившее первоначально на юге Западной Сибири, по соседству с областью расселения древних ираноязычных племен 19.

Рассматривая культуры переходного времени от бронзового века к железному в Среднем Обь-Иртышье, мы пришли к выводу, что ирменская культура (IX—VIII вв. до н. э.) выросла на еловской основе при участии карасукских воздействий. На Чулыме, в Нарымском Приобье и в таежной части Красноярского края длительное время (вплоть до средневековья) бытуют украшения карасукского облика — двух-, трех- и четырехчленные полушаровидные бляшки, лапчатые подвески и некоторые другие предметы. Территория их распространения в общем совпадает с ареалом кетских топонимов, что позволяет с точки зрения научной ретроспекции видеть в древних карасукцах предков современных кетов, язык которых относится к языкам тибето-бирманской группы.

Кетские названия со значением «река» (сас, сес, зас, зес, тат, тет, дат, дет: например: Пейзас — по-кетски «ветер» + «река», Камзас — «стрела» + «река», Амзас — «мать» + «река», Синзес — «грязь» + «река» и т. д.), уходя основным своим ареалом в сторону Енисея, западной окраиной соприкасаются с низовьями р. Томи, где локализовались в конце бронзового века памятники басандайско-ирменского типа 20. Точку зрения о связи карасукского населения с предками нынешних кетов разделяют А. П. Дульзон, Б. О. Долгих 21, Р. В. Николаев 22.

Таким образом, в сложении ирменской культуры могли принять участие две этнические группы — самоеды, пришедшие в Среднее Приобье в конце II тысячелетия до н. э., и представители тибето-бирманской языковой группы (карасукцы), начавшие проникать сюда несколько позднее.

Говоря о молчановской культуре в северной частя Среднего Приобья, мы пришли к выводу, что она сложилась в начале I тысячелетия до н. э. на еловской основе под воздействием северных таежных культур, носителями которых было автохтонное урало-сибирское население — потомки древних самусьцев, продолжающих жить на севере, в Нарымском Приобье. Если видеть во взаимодействии еловских и северных таежных племен взаимодействие определенных этнических групп, то следует признать, что молчановская культура явилась результатом продвижения с севера угорских племен и смешения их с самоедами. Другими словами, сложение молчановской культуры есть процесс «угризации» жившего в северной части Среднего Обь-Иртышья еловского (самоедского) населения.

Носителями кулайской культуры железного века, которую мы генетически связываем с молчановской, была уже единая угро-самоедская группа населения — предки нынешних надымских селькупов.

Характер и причины этнокультурных смен

Этот вопрос мог не стоять, если бы смена одной культуры другой всегда объяснялась чисто историческими причинами — приходом инокультурного населения, которое вытесняет или ассимилирует ранее жившую на этой территории группу племен. Но как быть с районами, где в течение некоторых археологических эпох (неолита, энеолита, бронзового века) постоянно проживает единая группа населения — можно ли считать, что в данном случае мы имеем дело с очень длительным существованием одной культуры? По-видимому, нет.

Чтобы решить вопрос о причине и характере культурных смен, необходимо четко определить, что такое археологическая культура. Правильное определение культуры, на наш взгляд, дано А. Я. Брюсовым. Он считает, в частности, что «археологические культуры отражают в своем единстве своеобразие техники, хозяйства, быта и других сторон жизни определенной этнической группы, обычно группы родственных племен, в процессе их исторического развития» 23. Таким образом, изменение культурного облика древнего населения должно определяться изменением «своеобразия техники, хозяйства, быта» и т. д. Нам кажется, что переход от каменного века к бронзовому и в особенности освоение техники бронзового литья должны были обязательно повлечь за собой существенные изменения в хозяйственном укладе, быте, привести к появлению новых навыков, новых традиций и новых ритуалов. Другими словами, в основе смены культур лежит прежде всего экономический фактор.

При характеристике бронзового века района Среднего Обь-Иртышья мы выделили несколько культур: самусьскую, еловскую, молчановскую и ирменскую (последняя выделена Н. Л. Членовой). Во всех случаях смене культур на рассматриваемой территории предшествовали существенные экономические сдвиги. Так, сложение самусьской культуры (рис. 1, 29—33) было в значительной мере связано с прогрессом охотничье-рыболовческого хозяйства и освоением металлургии бронзы; выделение томской и среднеиртышской линий развития — с переходом от охотничье- рыболовческого хозяйства к пастушеству и земледелию; сложение еловской культуры (рис. 1, 34—73) явилось следствием дальнейшего прогресса скотоводческо-земледельческого хозяйства и новых успехов в развитии бронзовой металлургии и т. д.

Однако было бы ошибкой рассматривать экономический прогресс и связанное с ним изменение культурного облика населения, как сугубо внутренний, самодовлеющий процесс, совершенно отвлекаясь от географического и внешнего исторического факторов. Распад древней неолитической общности на территории Среднего Обь-Иртышья и выделение томской и среднеиртышской линий развития были в значительной мере подготовлены изменением географических условий: около рубежа III и II тысячелетий до н. э. внутри Среднего Обь-Иртышья определяются ландшафтные различия 24 — южная половина этой территории становится лесостепной, что приводит к утрате ее населением прежних (лесных) связей и к усилению контактов со степными племенами Казахстана. Все это, в конечном счете, и подготовило почву для перехода населения уже лесо-степной части Среднего Обь-Иртышья к пастушеско-земледельческому хозяйству.

Дальнейшее наступление степи на лес привело к распространению в северную часть Среднего Приобья скотоводческо-земледельческих племен еловской культуры и одновременно к отступлению на север, в глубь Нарымского Приобья, охотничье-рыболовческого самусьского населения.

Сложение молчановской культуры в северной части Среднего Приобья (начало I тысячелетия до н. э.) проходило в период наступления тайги на степь, что вызвало продвижение на юг и смешение с еловским населением таежных племен — потомков древних самусьцев, продолжающих жить на севере, в Нарымском Приобье.

Таким образом, чтобы представить и правильно понять схему культурного развития Среднего Обь-Иртышья в эпоху бронзы, необходимо всегда учитывать тесное взаимодействие здесь трех факторов — экономического, географического и внешнего исторического. Недооценка хотя бы одного из них неизбежно приведет к неправильному пониманию характера и направления культурно-исторического развития на рассматриваемой терртории.

Notes:

- М. Ф. Косарев. Бронзовый век лесного Обь-Иртышья. СА, 1964, 3, рис. 2. ↩

- М. Ф. Косарев. О некоторых обских орнаментах, КСИА АН СССР, 101, 1965. ↩

- Вопросы, касающиеся относительной и абсолютной хронологии памятников бронзового века рассматриваемой территории, подробно изложены в кандидатской диссертации автора. М. Ф. Косарев. Бронзовый век Среднего Обь-Иртышья. Канд. дис. Рукопись. Архив ИА АН СССР, р. 2, № 1912, 1964; его же. Бронзовый век Среднего Обь-Иртышья. Автореферат, М., 1964, стр. 4, табл. III—VI. ↩

- М. Ф. Косарев. Хронология и культурная принадлежность ранних нижнетомских памятников. Сб. «Памятники каменного и бронзового веков Евразии». М.. 1964. ↩

- В. И. Матющенко. К вопросу о бронзовом пеке в низовьях р. Томи. СА, 1959, 4, рис. 2, 12. ↩

- Там же, рис. 3 и 4. ↩

- В. И. Матющенко. Отчет о полевых исследованиях летом 1960 г. в окрэ- стностях д. Еловка Кожевниковского района Томской области. Архив ИА, P-I, д. № 2082, табл. VII, 9. ↩

- Н. Л. Членова. О культурах бронзовой эпохи лесостепной зоны Западной Сибири. СА, XXIII, 1965. ↩

- В. И. Матющенко. К вопросу о бронзовом веке…, стр. 157. ↩

- Там же, рис. 2. ↩

- В. И. Матющенко. Новые находки из низовьев р. Томи. КСИА АН СССР, 84, 1961. ↩

- В. И. Матющенко. Об антропоморфных изображениях на глиняных сосудах из поселения Самусь IV, СА, 1964, 4. ↩

- В. И. Матющенко. К вопросу о бронзовом веке в низовьях р. Томи, стр. 161. ↩

- В. Н. Чернецов, Нижнее Приобье в I тысячелетии н. э. МИА, 58, 1957, табл. II, 7; V, 7; рис. 8, 11. ↩

- В. И. Матющенко. Отчет о полевых исследованиях в окрестностях д. Еловка Кожевниковского района Томской области в 1961 г., Архив ИА, № 2271, стр. 30, 31, ↩

- В. Н. Чернецов. К вопросу об этническом субстрате в циркумполярной культуре. VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1964, стр. 9. ↩

- Этнографический атлас Сибири. М.— Л, 1961, стр. 375. ↩

- Заметим кстати, что В. Н. Чернецов давно считает Прииртышье наиболее вероятным местом самоедского этногенеза. ↩

- А. П. Дульзон. Древние топонимы Южной Сибири индоевропейского происхождения. VII Международный конгресс антропологических и этнографических: наук, стр. 4. ↩

- А. П. Дульзон. Древние смены народов на территории Томской области по данным топонимики, Уз. ТПИ, VI, 1950, стр. 178. ↩

- Б. О. Долгих. О похоронном обряде кетов. СА, 1961, 3. ↩

- Р. В. Николаев. Карасукская культура на севере Красноярского края «Некоторые вопросы древней истории Западной Сибири». Томск, 1959. ↩

- . Я. Брюсов. Очерки по истории племен европейской части СССР в неолитическую эпоху, М., 1952, стр. 20. ↩

- О смещениях ландшафтных зон и связанных с ними этнокультурных сдвигах в Приобье см. подробнее: М. Ф. Косарев. Бронзовый век лесного Обь-Иртышья. ↩