К содержанию 97-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Летом 1961 г. в низовьях Чулыма (Томская область) работал под руководством автора Томско-Чулымский отряд Западно-Сибирской экспедиции. Всего было обследовано около 20 памятников (городище Остяцкая Гора, Молчановское селище, Смолокуровское городище и т. д.). Из них наиболее интересно Десятовское поселение, относящееся к бронзовому веку.

Поселение расположено на обрыве 8—10-метровой террасы р. Ледеги (левый приток Педейки — правого притока Чулыма) в непосредственной близости от Десятовской заимки. Поселение тянется вдоль обрыва террасы на протяжении приблизительно 100 м, сильно разрушено осыпью. Уцелевшая часть занимает площадь около 1000 кв. м. На поселении нами заложен небольшой раскоп (70 кв. м). Ряд обстоятельств, связанных с нарушенностью культурного слоя, не позволил положить в основу хронологической классификации материала стратиграфические признаки. Поэтому характеризуемые ниже группы керамики выделены на основе типологического анализа и путем сопоставления с керамикой уже известных однослойных памятников среднего Обь-Иртышья.

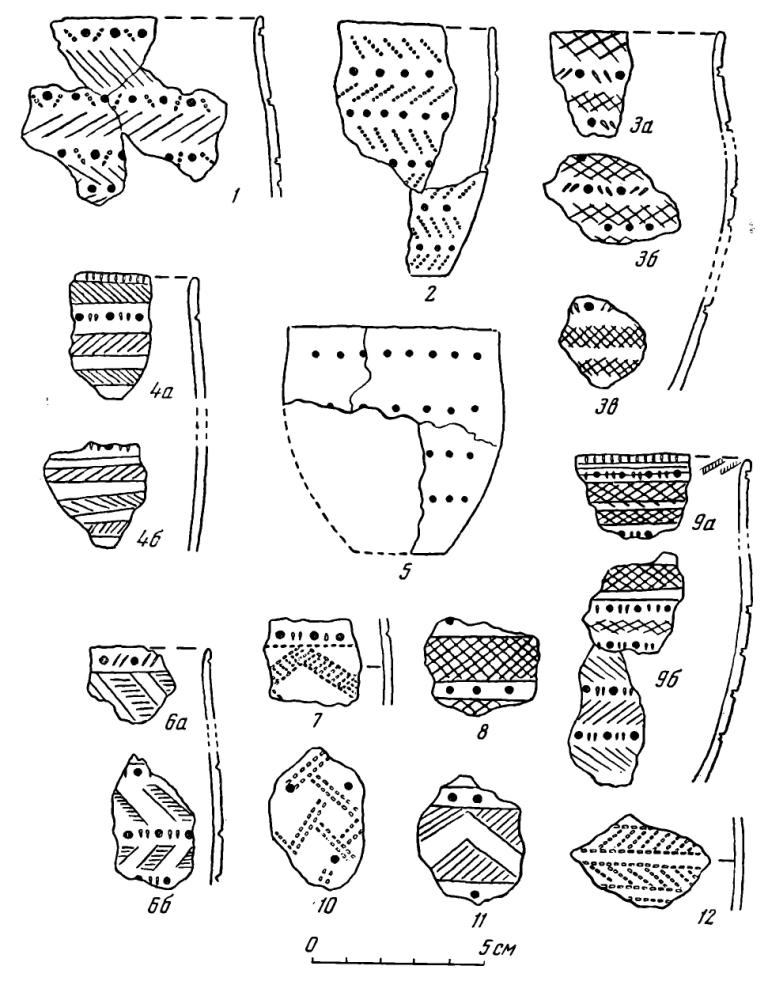

Первая группа включает около 90% всех находок (рис. 27). К ней относятся горшки, приближающиеся по форме к открытым баночным сосудам с очень плавным переходом от шейки к тулову и сравнительно небольшим плоским дном (диаметр дна в 2—2,5 раза меньше диаметра устья). Орнаментальная композиция заключается в однообразном чередовании поясков в виде сетки (резной или гребенчатой) или в виде наклонных отпечатков ребра пластины с рядами ямочных вдавлений (рис. 27 — 1—3,8, 9). Орнамент покрывает всю боковую поверхность. Иногда вместо обычного елочного орнамента сосуд украшался «геометрической» елочкой — из наклонных резных лесенок (рис. 27 — 6). Нередко вместо елочных или сетчатых поясов боковую поверхность сосудов занимают пояса из резных треугольников (рис. 27—11), заштрихованных лент (рис. 25—4, 12), меандровых узоров (рис. 27 — 7), зигзагов из взаимозаходящих оттисков гребенки (рис. 27 — 10) и т. д. На некоторых сосудах весь орнамент заключается лишь в нескольких рядах ямочных вдавлений (рис. 27 — 5). Ямочки наносились очень аккуратно, чаще всего конусообразно заточенной палочкой или трубочкой, и нередко отделялись одна от другой вдавленнями гребенки или лопаточки (рис. 27—1, 3, 4, 6, 7, 9). Посуда этой группы хорошего обжига, она с желтой или светло-коричневой (обычно лощеной) поверхностью. В настоящее время в среднем Обь-Иртышье нам известно более 20 памятников, давших керамику, аналогичную первой группе десятовской посуды (к сожалению, материал большинства этих памятников не опубликован): Евгащинское, Екатериновское поселение 1, местонахождение Красноозерка I 2 в Омской области; Еловское поселение 3, Бачангские погребения 4 и некоторые другие памятники в Томской области; поселения у деревень Камень и Красный Яр 5 в Новосибирской области и т. д.

[adsense]

Рис. 27. Керамика Десятовского поселения. 1—12 — первая группа

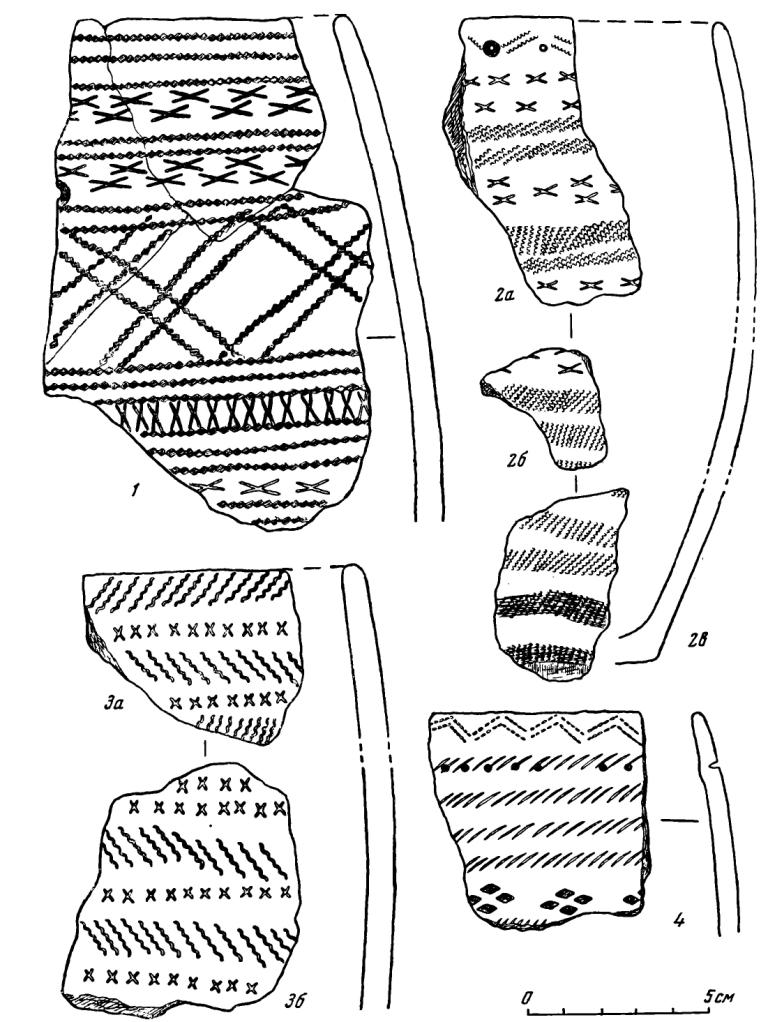

Рис. 28. Керамика Десятовского поселения. 1—14 — вторая группа

Вторая группа (рис. 28). Сюда мы отнесли плоскодонные горшки с высокой, дугообразно выгнутой наружу шейкой и резким переходом от шейки к плечикам. Обязательным признаком этой посуды служит желобчатая дорожка, на границе шейки и тулова (рис. 28—1, 3, 4 и др.), а одной из характерных черт, отличающей вторую группу от первой — усложнение орнаментальной композиции. Вместо однообразного заполнения боковой поверхности одинаковыми поясами (ср. с первой группой, рис. 27) появляется деление орнаментального поля на несколько неодинаковых зон. Исчезают горизонтальные ряды ямок и елочный орнамент, изменяется специфика сетчатого узора. Геометрический орнамент — взаимопроникающие треугольники с сетчатой штриховкой (рис. 28 — 1,2), резной сетчатый пояс (рис. 28— 5, 9, 14), резные узоры в виде уточек (рис. 28 — 9), взаимосвязанные Г-образные фигуры (рис. 28—10) и т. д.— располагается почти исключительно нa шейке сосудов. В нижней части шейки нередок ряд жемчужин, чередующихся с вдавленнями лопаточки. Наблюдается тенденция к измельчанию резных треугольников (рис. 28 — 7 — 5 ), появляется треугольный штамп (рис. 28— 6, 8). Вместо обычного резного сетчатого пояса на шейке сосудов иногда располагается псевдосетчатый пояс, выполненный крестовыми штампами (рис. 28— 12). Верхняя половина тулова обычно заполнялась сплошными взаимопроникающими треугольными зонами, выполненными гребенкой или мелкоструйчатым штампом (рис. 28 — 12, 13). Придонная часть либо не орнаментировалась, либо украшалась вертикальными рядами гладкой «качалки» (рис. 28 —11). Этот узор встречается и на шейке сосудов (рис. 28 — 14). В северной половине среднего Обь-Иртышья нам известно сейчас восемь памятников, дающих большие и четкие комплексы аналогичной керамики: Красноозерка II (Омская область) 6, городище Остяцкая Гора 7, Новокусковская стоянка 8 (Томская область) и т. д.

Третья группа (рис. 29). В нее мы включили плоскодонные сосуды закрытой баночной формы. Посуда эта покрыта серой, темно-желтой и грязновато-коричневой обмазкой. Обжиг средний. Характерно заполнение боковой поверхности рядами частых наклонных вдавлений ребра пластины, мелкоструйчатого штампа или пяти-шестизубой гребенки (рис. 29 — 2—4). Встречается также заполнение поверхности рядами отступающей гребенки и узорами, выполненными отступающей палочкой (рис. 29 — 1). Ряды круглых ямок, характерные для посуды первой группы, здесь отсутствуют, однако их роль нередко выполняют фигурные штампы: ромбический, крестовый, мелкоструйчатый и т. д. (рис. 29— 1—4). Ближайшие аналогии посуде этой группы мы находим в более северных таежных районах — в частности, в керамике, поступившей в Колпашевский музей из раскопок П. И. Кутафьева на реках Тыме и Васюгане (1937—1938) 9.

Датировка выделенных групп керамики представляет известную трудность. Дело в том, что громадный археологический материал по бронзовому веку Среднего Приобья, сосредоточенный в музеях Томска и отчасти в Новосибирском областном краеведческом музее, почти не опубликован, и мы лишь в редких случаях имеем возможность ссылаться на археологическую литературу.

На некоторых памятниках Среднего Приобья удалось установить, что слой, содержащий керамику, аналогичную первой группе, лежит выше самусьского слоя (Самусьское и Еловское поселения) и подстилает слой ирменского времени (поселения у деревень Камень и Красный Яр). Если относить самусьскую культуру к XVI—XIII вв. до н. э. (она хорошо датируется литейными формами кельтов и копий турбинско-сейминского типа, найденными на поселении Самусь IV 10), а для культуры, представленной ирменскими памятниками, принять уже существующую дату (начало I тысячелетия до н. э.) 11, то время бытования керамики первой группы можно отнести приблизительно к XII—X вв. до н. э. При определении хронологического места посуды второй группы существенно следующее обстоятельство: единичные фрагменты такой керамики присутствуют на памятниках Нижнего Притомья в ирменских комплексах (Басандайское городище 12, местонахождение у поселка «Чекист», Томское Лагерное городище 13) и, наоборот, единичные черепки ирменского типа встречаются в низовьях Чулыма в связи с керамикой второй группы (городище Остяцкая гора, Десятовское поселение). Следует принять во внимание также значительное сходство второй группы десятовской посуды с ирменской по отдельным элементам орнамента (взаимопроникающие резные треугольники и сетчатый пояс на шейке, ряд жемчужин, чередующихся с вдавленнями, в нижней части шейки и т. д.). Все это дает основание синхронизировать вторую группу десятовской посуды с керамикой более южных ирменских памятников и относить ее предположительно к началу I тысячелетия до н. э. В пользу такой датировки свидетельствует также некоторое сходство посуды второй группы — по общему колориту и отдельным элементам орнамента (мелкоструйчатый штамп, косой крест и т. д.) — с керамикой каменогорского типа в Зауралье, которую К. В. Сальников находит возможным относить к началу I тысячелетия до н. э. 14

Рис. 29. Керамика Десятовского поселения. 1—4 — третья труппа

Посуду третьей группы вряд ли можно считать местной. Скорее всего, она попала на Десятовское поселение из более северных районов Приобья. В пользу северного происхождения керамики третьей группы говорит не только близость ее посуде из раскопок П. И. Кутафьева на Васюгане и Тыме, но и сугубо «лесной» характер орнаментации (отступающая палочка, отступающая гребенка, штамповый орнамент). Ромбический, крестовый и мелкоструйчатый штампы, занимающие очень много места в орнаменте посуды третьей группы, давно уже принято относить к числу лесных орнаментов. Они бытуют в таежном Приобье и лесном Зауралье со второй половины бронзового века до средневековья 15. Появление керамики с такой орнаментацией в низовьях Чулыма обусловлено, видимо, начавшимся в конце бронзового века проникновением северного таежного населения на юг.

Это явление могло быть связано со смещением ландшафтных зон к югу, которое сейчас отмечается для этого времени на территории всей Западной Сибири 16. Нам кажется, что керамика третьей группы относится к самому концу бронзового века и одновременна второй группе десятовской посуды.

К содержанию 97-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Сборы Р. И. Риф 1960—1961 гг. Коллекция находится в Омском областном краеведческом музее. ↩

- В. Н. Чернецов. Результаты археологической разведки в Омской области. КСИИМК, вып. XVII, 1947, рис. 36, 1—4. ↩

- Раскопки В. И. Матющенко 1960—1961 гг. Коллекция хранится в археологическом музее Томского университета. ↩

- А. П. Дульзон. Остяцкие могильники XVI—XVII вв. у с. Молчанове на Оби. «Ученые записки Томского пед. ин-та», т. XIII, 1957, рис. 16, 17. ↩

- Раскопки Т. Н. Троицкой 1958—1961 гг. Материал поступил в Новосибирский областной краеведческий музей. ↩

- Омский областной краеведческий музей. Поступление. ↩

- А. П. Дульзон. Археологические памятники Томской области. «Труды Томского областного краеведческого музея», т. V, 1956, табл. XV—XX, а также стр. 243, рис. 65. ↩

- Раскопки В. И. Матющенко 1957—1958 гг. Материал находится в музее при Асиновском доме культуры (Томская область). ↩

- Материал не опубликован. ↩

- В. И. Матющенко. К вопросу о бронзовом веке в низовьях р. Томи. СА, № 4, 1959, стр. 160—161. ↩

- М. П. Грязнов. О культурах эпохи поздней бронзы в Сибири. КСИИМК, вып. 64, 1956, стр. 34; Н. Л. Членова. О культурах бронзовой эпохи леоостепной зоны Западной Сибири. СА, XXIII, 1955, стр. 55. ↩

- Н. Л. Членова. Указ. соч., рис. 9, 7. ↩

- Сборы Д. П. Славнина (1924—1928 гг.) и других томских археологов. Материал хранится в Томском областном краеведческом музее и в музее Томского университета. ↩

- К. В. Сальников. Опыт классификации керамики лесостепного Зауралья. СА, №2, 1961, стр. 46. ↩

- Там же, рис. 5, 20—22; В. Н. Чернецов. Нижнее Приобье в I тысячелетии н. э. МИА, № 58, 1957, табл. I, II, V и др.; В. М. Берс. Памятники и керамика гамаюнской культуры. «Из истории Урала». Свердловск, 1960, табл. I. ↩

- М. Ф. Косарев. Смещения ландшафтных зон и этнокультурные сдвиги в Об-Иртышье. СА, № 0, 1963. ↩