20—30-е гг. XX в. характеризуются бурным развитием славистики в Польше. Много внимания при этом лингвисты и археологи уделили проблеме происхождения и эволюции славянского этноса и языка.

Большинство польских исследователей этого времени отстаивали западное происхождение славян, утверждая, что их прародина находилась в междуречье Вислы и Одера. Этногенетические работы немецких ученых того же времени, в которых эти земли отводились германским племенам, стали импульсом в разработке так называемой автохтонной (висло-одерской) прародины славян.

[adsense]

Наибольшую роль в развитии концепции этногенеза славян от лужицких племен эпохи бронзы сыграл польский археолог Ю. Костшевский (1885—1969 гг.). Обращаясь к проблеме гипотетической балто-славянской общности, исследователь писал, что можно говорить только о длительных соседских контактах праславянских и прабалтских племен, поскольку археологической культуры, которую можно было бы связывать с балто-славянской общностью, обнаружить не удается. Историю славян следует начинать с лужицкой культуры, поскольку через ряд последующих звеньев ее можно связать с культурой раннесредневековых славян, зафиксированных историческими источниками. Согласно построениям Ю. Костшевского, в конце I тыс. до н.э. в области расселения лужицких племен расселились носители поморской культуры, и в результате их взаимодействия в междуречье верхних течений Вислы и Эльбы складывается пшеворская культура, связываемая уже с историческими венедами. Верхней хронологической границей этой культуры, по Ю. Костшевскому, было IV столетие, когда в результате «великого переселения народов» облик славянской культуры претерпел существенные изменения 1.

В 30-е гг. XX в. окончательно была разрушена так называемая «буковая» аргументация днепровской прародины славян. Анализы торфа, взятые в торфяниках Великопольши и Польского Поморья, показали, что в конце эпохи бронзы и начале железного века в условиях суббореального периода бук был не известен восточнее Эльбы-Заале. Это стало дополнительным аргументом в пользу висло-одерской прародины славян.

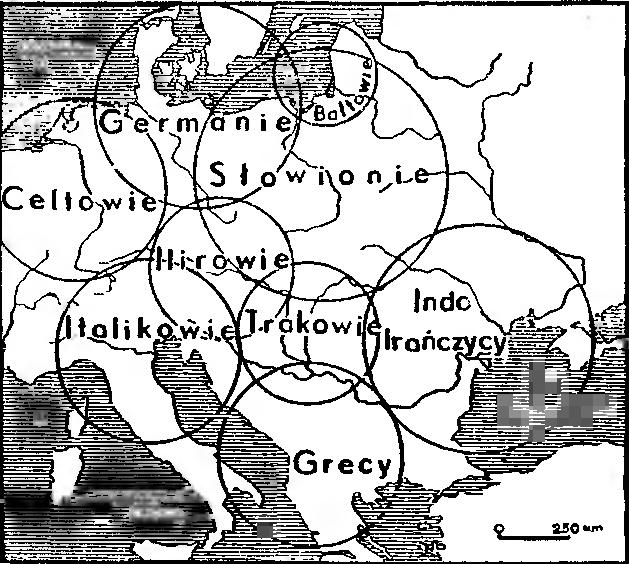

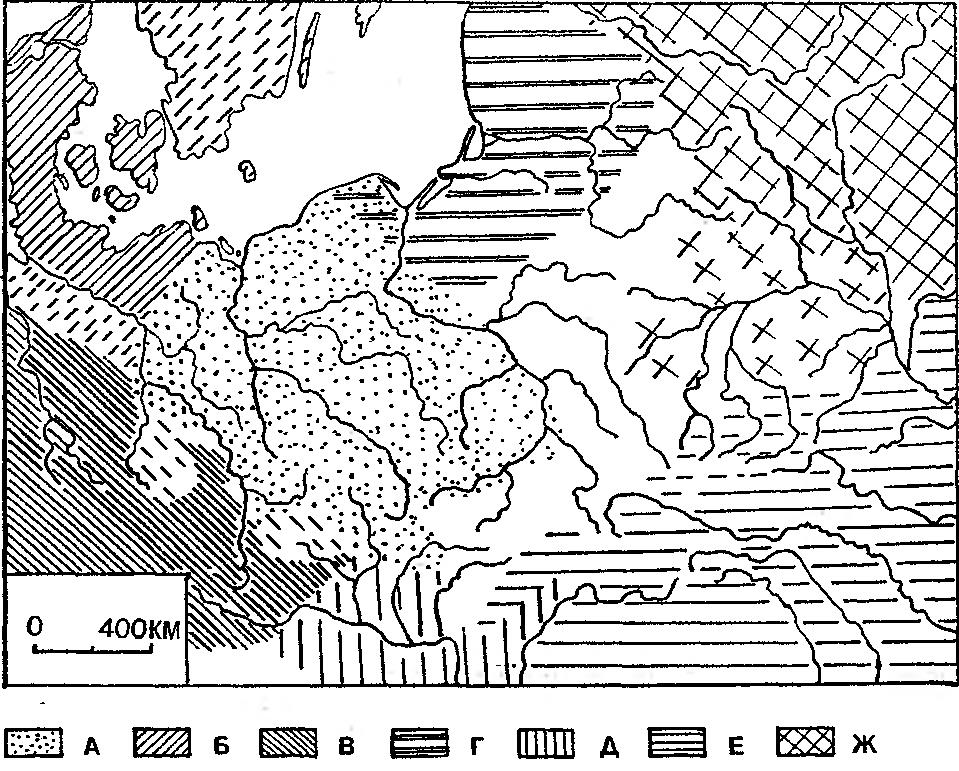

Концепцию висло-одерского происхождения славян и отождествления их с носителями лужицкой культуры развивали в своих трудах многие польские археологи, в том числе Л. Козловский 2, Т. Сулимирский и К. Яжджевский. Результаты археологических изысканий исследователи пытались связать с достижениями лингвистики. Так, Т. Сулимирский картографировал схему Х. Хирта (рис. 6), указывающую на степень родства и близости на основе сравнительно-исторического языкознания праславянского с другими древними индоевропейскими языками, что соответствовало его археологическим выводам 3. К. Яжджевский на основании археологических материалов составил исторический атлас славян 4, показав в нем территории их расселения на разных этапах начиная с эпохи бронзы (рис. 7).

Эту концепцию активно поддержал и глава польской антропологии середины XX в. Я. Чекановский (1882—1965 гг.). Кроме антропологических материалов он использовал в своих работах данные археологии и компаративистики, прежде всего, изыскания польского лингвиста Е. Куриловича. Исследователь исходил из положения о формировании индоевропейцев на территории Европы и на антропологических источниках попытался проследить линию развития от индоевропейцев через североевропейскую (германо-балто-славянскую) общность к славянам. Раннеславянской, по Я. Чекановскому, была лужицкая археологическая культура. Данные языкознания дали основание говорить, что западными соседями ранних славян были германцы, и граница между ними проходила по Оцеру. На северо-востоке, в Мазовии, славяне вплотную соприкасались с балтами, которые отрезали славян от финно-угорского массива.

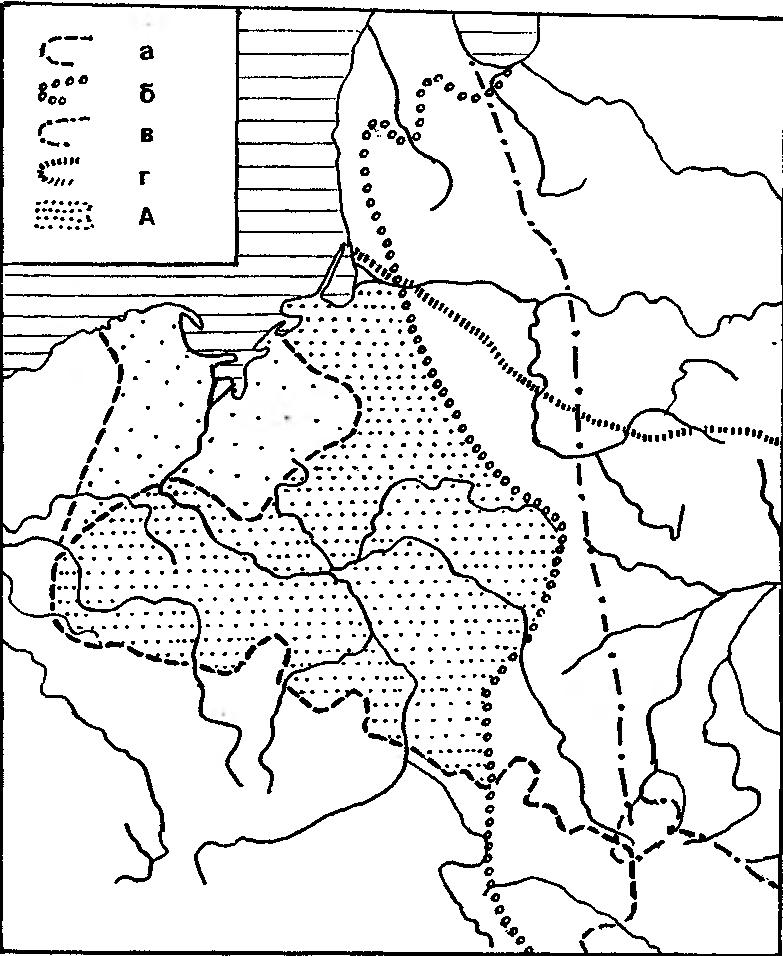

Юго-восточные окраины славянской прародины охватывали часть верхнего течения Западного Буга; Волынское Полесье уже было неславянским 5. Для обоснования своих построений Я. Чекановский стремился использовать и другие материалы, в частности, «ботаническую аргументацию» 6, нанеся их на географическую карту (рис.8).

Рис. 6. Схема размещения европейских этносов в древности по Х. Хирту, локализованная на географической карте Т. Сулимирским

Чешский археолог Я. Филип утверждал, что в I тыс. до н.э. в Европе современные этносы в основном сформировались и среди них должны быть и славяне. Он привел 38 аргументов в пользу славянской принадлежности племен лужицкой культуры: сходные черты лужицкого населения и раннесредневековых славян выявляются и в погребальной обрядности, и в материальной культуре. Обращал исследователь внимание и на то, что многие славянские городища исторического времени располагались на тех же местах, что и у лужицких племен 7.

Несколько иную точку зрения развивали чешские исследователи Я. Бем и Ю. Неуступный. Они считали, что лужицкая культура была еще индоевропейской, несовместимой с современными этноязыковыми группами Европы. Можно только говорить о том, что какая-то часть лужицких племен приняла прямое участие в славянском этногенезе 8. Таким образом, висло-одерское происхождение славян не отрицалось и этими археологами.

В пользу висло-одерского происхождения славян высказывались многие польские лингвисты. Наиболее обстоятельно вопросы этно- и глоттогенеэа славян были разработаны Т. Лер-Сплавинским (1891—1965 гг.). Его монография «О происхождении и прародине славян» 9 для середины XX в. является наиболее существенным исследованием славянского этногенеза. В основе этногенетических построений Т. Лер-Сплавинского лежат материалы разных наук — языкознания, гидронимики, археологии и антропологии. Он принадлежал к тем исследователям, которые полагают, что языковые явления должны находить соответствия с археологическими, антропологическими и этнографическими данными. Более того, Т.Лер-Сплавинский считал, что неязыковые особенности в изучении этногенеза в ряде мест являются более важными, чем языковые.

Рис. 7 Первоначальная территория славян по К. Яжджевскому: а — славяне; 6 — германцы; в — кельты; г — балты; д — иллирийцы; о — фракийцы; ж — финно-угры

Суть этногенетических построений этого исследователя заключается в следующем. До 2000 г. до н.э. вся Северо-Восточная Европа (вплоть до Силезии и Померании на западе) принадлежала финно-угорскому населению, оставившему культуру гребенчатой керамики. На территории современной Полыни, по Т. Лер-Сплавинскому, имеются названия рек финно-угорского происхождения. Около 2000 г. до н.э. из Центральной Европы в восточном направлении имела место миграция носителей культуры шнуровой керамики. На востоке эти племена достигают Среднего Поволжья и Северного Кавказа. Это была одна из групп индоевропейцев. В результате их взаимодействия с местным финно-угорским населением в пространстве между Одером и Окой складывается новое индоевропейское этноязыковое образование — балто-славяне или прабалты, включившие в себя и племена, диалекты которых позднее развились в славянский язык. Т. Лер-Сплавинский не сомневался в том, что предки славян и балтов пережили языковую общность. Скорей всего, уточнял он, это был не единый балто-славянский язык, а общность, объединявшая различные между собой, но достаточно близкие диалекты, которым были присущи общие языковые изменения. Объединяла эти диалекты и лексическая общность — многие слова известны в балтских и славянских языках, но отсутствуют в других индоевропейских языках. Вместе с тем, продолжает исследователь, внутри рассматриваемой общности были и существенные расхождения в словарном составе и грамматике — прабалты и праславяне были хотя и близки друг к другу, но обладали заметными различиями, унаследованными от индоевропейской общности.

Рис. 8. Локализация прародины славян по Я.Чекхшовскому а — восточная граница распространения бука; б — то же тиса; в — то же плюща; г — северо-восточная граница распространения граба; д — прародина славян (редкими точками выделена область недавнего распространения бука)

Наиболее тесные контакты балто-славян были с германцами. Исследователь приводит сводку изоглосс, которые объединяют балто-славянские языки с германскими, и приводит лексические совпадения, которых насчитывается свыше 400. Кроме того, ряд языковых явлений объединяет балто-славянскую и индо-иранскую этнические группы. Эти контакты были менее тесными, чем с германцами. Так, общими для балто-славян и ивдо-иранцев оказывается только 120 лексем.

В итоге Т. Лep-Сплавинский приходит к заключению, что балто-славяне на западе соприкасались с германцами, на юго-западе — с кельтами и иллирийцами, а на юго-востоке — с фракийцами и иранцами. Протославяне внутри балто-славянской общности занимали западное положение, в пользу чего говорит то, что в грамматике, фонетике н лексике славянский язык связан с германскими заметно в большей степени, чем балтские.

Первым шагом в разделении балто-славянской общности стало расселение в 1500—1300 гг. до н.э. в междуречье Вислы и Одера носителей лужицкой культуры, которых Т.Лер-Сплавииский относил к индоевропейцам-венетам. Южнее и западнее Карпат племена этой культуры стали основой формирования кельтского и иллирийского этносов. Миграция лужицкого населения вызвала распад балто-славянской общности на две части: в восточной, куда не достигла лужицкая экспансия (от устья Немана до верхней Оки), образовались прабалты, в западной началось становление праславянского этноса.

Окончательно же славяне сложились в середине I тыс. до н.э. после расселения племен поморской культуры из низовьев Вислы в ареал лужицкой культуры. Следствием этого стало формирование в Висло-Одерском междуречье пшеворской и оксывской культур, которые рассматриваются Т.Лер-Сплавинским как раннеславянские.

Локализацию прародины славян в Висло-Одерском междуречье этот исследователь пытался подкрепить топонимическимн материалами. По его представлениям, гидроним Висла восходит к праславянской основе *vid-, *veid- (‘вить, изгибать, плести’), что ныне отрицается лингвистами. Т. Лер-Сплавинский полагал, что славянское начало имеют и названия многих других рек на территории Польши. Еще ранее Р. Траутман и М. Рудницкий отмечали, что области между Вислой и средним Днепром вторичны по топонимическим данным по сравнению с Висло-Одерским междуречьем. Т. Лер-Сплавинский основательно развил этот тезис.

Касаясь антропологических данных, Т. Лер-Сплавинский высказал предположение, что ранние славяне принадлежали к нордическому «длинноголовому» светловолосому антропологическому типу. Регионом формирования его была Северная Германия со смежными землями. Таким образом, колыбелью славян могли быть области в восточных окраинах древнего ареала нордического типа, то есть как раз в северо-западной Польше.

В конце 50-х гг. Т. Лер-Сплавинский написал небольшой очерк, в котором были как бы подведены итоги его новых изысканий в области славянского этногенеза 10. Начало независимого развития славянского и балтского этносов теперь определялось временем около 1300 г. до н.э. Это было следствием расселения иных индоевропейских племен, идентифицируемых исследователем с носителями лужицкой культуры, на части древнего балто-славянского ареала, простиравшегося от бассейнов Одера и Вислы на западе до Днепра и Волги на востоке. В зоне смешения с лужицким населением начали формироваться славяне, а на остальной территории, не подверженной лужицкому расселению, постепенно развивался балтский этнос, весьма архаичный и консервативный в языковом отношении.

Существенным аргументом в пользу славянской атрибуции населения лужицкой культуры, по представлению польского исследователя К. Тыменецкого, являются материалы топонимики. Он полагал, что гидронимы Прут, Тирас (Днестр), Борисфен (Днепр), Гиланис (Буг) и другие являются иранскими по происхождению, названия Стырь, Днестр, Днепр, Дон, Сан и Остер (нижний Дунай) имеют фракийское начало, а Буг, Миния, Виляя, Вилейка и другие — балтское Следовательно, территории, где протекают этн реки, нужно исключить из раннеславянского ареала. Древнеславянскими, по мнению К. Тыменецкого, являются Висла, Вислок, Вислица, Варта, Скава, Вапрь, Вилк, Срава, Вда, Свидер, Бобр, Ясолка и др. — все в междуречье Одера и Вислы, что и говорит о проживании здесь славян с глубокой древности. Исследователь полагал, что на поздней стадии развития лужицкой культуры славянское население называлось лугиями (отсюда средневековые лужичане и лезане). О том же, что лужицкий ареал в Польше не мог принадлежать иллирийцам, говорит и античная традиция, которая относит эти земли к Сарматии, жителями которой были и славяне-венеды 11.

Археологами делались попытки видеть славян и среди европейских племен, предшествующих населению лужицкой культуры. Так, польские археологи С. Носек и А. Гардавский утверждали, что к славянам следует относить племена тшинецкой культуры 12. Протославянской считал эту культуру и В. Антоневич. Становление славян, по его представлениям, произошло в условиях взаимодействия носителей тшинецкой культуры с восточнолужицкими племенами и ассимиляции последними тшинецкого населения. Западной границей праславянской территории исследователь считал Вислу, и лужицкие племена более западных областей связывал с этногенезом иллирийцев и кельтов 13.

В польской иауке несколько особняком стоят изыскания историка и этнолога К. Мошинского (1887—1959 гг.). Ранние его работы покоились иа допущении очень древних языковых контактов славян с тюрками. Исследователь полагал, что соприкасаясь на востоке с тюркоязычным массивом, ранние славяне позаимствовали целый ряд тюркизмов. Западными соседями славян были угры, южными — скифы-иранцы. В результате место жительства славян до VII—VI вв. до н.э. определялось в Средней Азии (предположительно в Туркмении). Здесь они выработали свой язык, основные элементы культуры и быта, восприняв и некоторые азиатские особенности 14.

Эта гипотеза подверглась резкой критике со стороны лингвистов (А. Брюкнер, В. Котвич и др.), показавших, что славяно-тюркские языковые контакты в столь раннее время просто невероятны. В последней монографии К. Мошинский уже считал местом проживания ранних славян Среднее Поднепровье, куда они, правда, все же пришли за несколько веков до н.э. откуда-то из пограничья Европы и Азии 15. Исследователь попытался обосновать тезис о более раннем проживании славян в Поднепровье по сравнению с Повнсленьем. Так, он утверждал, что деревья, произрастающие восточнее Вислы и Карпат, имеют славянские названия (в том числе береза, лила и др.), а в бассейнах Вислы и Одера преобладают заимствованные названия деревьев (бук, явор, тис и др.). Прямая связь между этническими образованиями и археологическими культурами К. Мошинским отвергалась, поэтому данные археологии им во внимание не принимались.

[adsense]

В конце 50-х гт. критический разбор положений Ю. Костшевского и его последователей — сторонников висло-одерской прародины славян — сделал польский языковед Г. Улашин, усматривавший в этногенетических построениях этих ученых не только чнсто научные, но и нациоиалистические тенденции. Концепция Г. Улашина покоилась на предположении о локализации индоевропейской прародины в южно-русских степях. Отсюда балто-славяне, выделившись из индоевропейской среды, продвинулись на север, заселив верхнеднепровский регион. Их соседями на юге были фракийцы и иллирийцы. На следующем этапе часть балто-славян переместилась далее к побережью Балтийского моря, и на их основе сформировались балты, а оставшееся на Днепре население стало славянами. С этого времени они длительное время контактировали со скифо-сарматами: самые древние заимствования в праславянском, по мнению этого исследователя, имеют иранское происхождение. Славяне жили в лесистой местности Восточной Европы, удаленной от античных культурных центров, и не имели контактов с основными этносами Западной Европы — италиками-латинянами и германцами, поэтому они долгое время не были известны греко-римским авторам 16.

Полемизируя с Г. Улашиным, Е. Фреманн на основе природоведческих данных утверждает, что Припятское Полесье никак не могло быть областью становления славянского этноса. Природа и климат не способствовали длительному и постоянному проживанию здесь устойчивого этноса 17.

Болгарский ученый С. Романский, проанализировав данные исторической и лингвистической наук, утверждал, что все данные говорят о локализации славянской прародины к северо-востоку от Карпат. Подунавье, Балканы и Северное Причерноморье следует исключить из древних славянских земель, поскольку они достаточно хорошо отражены в античных письменных источниках. Эти области заселяли кельты, фракийцы, германцы, иранцы (скифы, сарматы и киммерийцы). Славяне в древности не могли жить по соседству с Черным морем, так как они не были известны греческим писателям и в праславянском языке отсутствуют какие-либо следы воздействия древнегреческого. Сведения классических авторов не дают возможности распространить территорию славян перед нашей эрой и в

ее начале западнее Вислы, а побережье Балтийского моря заселяли балты. Следовательно, славянская прародина могла находиться только к северо-востоку от Карпат — между Вислой и верхним Днепром с Десной. В пользу этого, как считал С. Романский, свидетельствует и топонимика (Припять и Десна — бесспорно славянские гидронимы, Висла — кельтский, Днепр — иранский) и лексика праславян (целый рад лексем говорят о проживании их в низменной местности, изобиловавшей болотами и реками). В ранних источниках славяне именуются венедами, но не исключено, что славянами были и невры Геродота 18.

Другой болгарский ученый, Ив. Леков, считал, что славянский язык сформировался и развивался на более широкой территории между Карпатами на юге и Балтийским морем на севере, между Одером на западе и Днепром на востоке. При этом исследователь отмечал, что четких и постоянных границ эта область не имела, они изменялись со временем, территория могла в силу многих исторических обстоятельств и сокращаться и расширяться 19.

Высказывалась в научной литературе рассматриваемого периода и мысль об относительно позднем формировании славян. Так, чешский археолог Э. Шимек утверждал, что следует начинать историю славян только с венедов Тацита и Птолемея, когда оии жили в Висло-Одерском междуречье, и связывать с ними синхронную археологическую культуру этого региона. Предшествующие культуры, в частности лужицкую, относить к славянам нельзя: их носителями было еще неславянское население 20.

В отечественной науке в 20—40-х гг. господствовали глотто- и этногенетические положения, покоящиеся на тезисах яфетической теории Н.Я. Марра. В качестве примера таких построений можно назвать работы лингвиста Л.П. Якубинского 21. Он утверждал, что праславянский диалект, как и другие древние индоевропейские диалекты, образовался в результате скрещения одного из «протоиндоевропейских» диалектов с одним или несколькими неродственными диалектами. Этот процесс исследователь относил к эпохе становления родового строя, когда экзогамное племя переходило к племени родовому. Период образования родовых племен, по представлениям Л.П. Якубинского, вообще характеризуется большим перемешиванием населения и результатом этого стало сложение единого праславянского диалекта.

Под влиянием теории Н-Я. Марра писались и исторические работы того периода, среди которых можно назвать книги и статьи Н.С. Державина, М.И. Артамонова, П.Н. Третьякова и А.Д. Удальцова. Так, согласно Н.С. Державину, славяне как особый народ сложились на основе нескольких древних племен, населявших Европу, в том числе киммерийцев, скифов, сарматов, готов 22. М.И. Артамонов писал, что племенами, находящимися на яфетической стадии, но позднее ставшими славянами, были венеды, лутии, часть даков, а также другие, заселявшие земли Среднего н Верхнего Поднепровья 23. А.Д. Удальцов утверждал, что становление славян протекало на обширной территории Европы, охватывающей бассейны Одера, Вислы, Днепра, среднего н нижнего Дуная, верховья Волги и Оки, которые в древности были заселены иллирийцами, фракийцами, венетами, сколотами (скифами) и сарматами — наполовину еще яфетидами, наполовину индоевропейцами. Процесс складывания славян на обширной территории происходил неравномерно. Раньше всех ядро славян сформировалось в Восточной Европе — автохтонное земледельческое население эпохи Геродота (сколоты, невры и часть алазон) путем длительного скрещивания и аккультурации ко II в. н.э. образовало основу славян. Это ядро со временем превратилось в восточных славян и параллельно в результате расширения территории на запад за Вислу и на юг за Дунай в условиях скрещивания с лугиями и иллиро-фракийскими племенами во II—VII вв. начали формироваться западные и южные славяне 24. С позиций яфетической теории Н.Я. Марра была написана и книга П.Н. Третъяхова 25.

После критики теорнн Н.Я. Марра, в 50-х гг. первые построения по славянскому этногенезу советских археологов были зависимы от господствовавших в то время теорий польских исследователей, но вместе с тем они присоединяли к древним славянским землям и регионы, входящие в территорию СССР, хотя каких-либо фактов в пользу этого найти было невозможно. Так, М.И. Артамонов писал, что ранними славянами оставлены не только лужицкая, поморская и пшеворская культуры Польши, но и скифские культуры лесостепного Поднепровья. Невры, будины и гелоны Геродота были славянами. Позднее славяне на этой территории представлены зарубинецкой и черняховской культурами. Вместе с тем, М.И. Артамонов высказывал мысль, что славянский язык и в Повисленье, и в Поднепровье существовал уже в конце энеолита и начале бронзового века 26.

Согласно представлениям П.Н. Третьякова, протославяне вместе с протогерманцами и протобалтами составляли население культуры шнуровой керамики конца III — начала II тыс. до н.э. В бронзовом веке массив славянских племен охватывал пространство, включавшее ареал лужицкой и тшинецко-комаровской культур. В I тыс. до н.э. славянам принадлежала лужицкая культура, все скифские культуры лесостепного Поднепровья, а также более северные — верхнеднепровская и юхновская. Еще позднее славяне были носителями пшеворской, зарубинецкой и Черняховской культур, а также заселяли и лесные области Восточной Европы — им принадлежат верхнеднепровские древности Ярославского Поволжья типа городища Березняки 27.

Ныне эти весьма схематические построения имеют чисто историографический интерес. По мере поступления новых археологических материалов они были коренным образом пересмотрены, в том числе и самими авторами. Так, П.Н. Третъяков, с одной стороны, и позднее разделял мысль А. Гардавского о племенах тшинецкой культуры как основе славянства, а с другой стороны, считал возможным начинать изложение истории славян с пшеворской и зарубинецкой культур. Основную роль в истории раннеславянских племен на территории Восточной Европы он отводил зарубинецкой культуре. Дозарубинецкое население Среднего Поднепровья, как и верхнеднепровское эпохи раннего железа, а также носители черняховской культуры исключались из славянского этногенеза. Согласно П.Н. Третьякову, зарубинецкое население на рубеже эр продвинулось в севером и северо-восточном направлениях, где складываются позднезарубннецкие культуры, которые стали основой последующих славянских культур — киевской и колочинской. Расселение же позднезарубинедкого населения в южном направлении на бывшую черняховскую территорию привело к становлению славянских древностей пеньковского типа 28.

Завершая характеристику этого периода изучения славянского этногенеза, следует отметить, что в это время исследователями осознавалась необходимость публикации письменных источников по истории древних славян, и издания их были осуществлены в ряде стран 29.

Notes:

- Kostrzewskr J. Prastowianszczyzna // Biblioteca slowianska. Ser. I Nr 2 Warszawa, 1935; Idem. Praslowianszczyzna. Zarys dziejow i kultury Praslowran. Poznan, 1946; Idem. Zagadniene ciaqglosci zaludniema ziem polskicb w pradziejach. Poznan, 1961, Idem. Zur Frage der Siedhmgsstetigkeit in der Urgeschichte Polens von der Mitte des П Jahrtausende v u. Z. bis zum fruhen Mittelalter. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1965; Idem. Ober den gegenwartigen Stand der Erforschung der Ethnogenese der Slaven in arcMologischer Sicht // DasHeidnische und Christliche Slaventum. Bd. I. Wiesbaden, 1969. S. 11—25 ↩

- Sulimirslci T Najstarsze dzieje narodu polskrego Swietowy zwiqzek Polak6w z zagranicy. Londyn, 1945. ↩

- Jaidiewski K. Atlas do pradziejdw slowian. T. I—П. Lodi, 1948—1949; Idem. Etnogeneza Slowian // Slownik staroiytnoSci Slowianskich. Wroclaw; Warszawa; Krakdw, 1970. S. 301—305. ↩

- Czekanowski J. Wst$p do historii slowian. Lw6w, 1927 (Второе расширенное издание — Poznan, 1957). ↩

- Czekanowski J. Polska-Slowianszczyzna. Ferspektywy antropologiczne. (Biblioteka Wiedzy о Polsce. T. III). 1948. S. 98. ↩

- Filip J. PoCdtky alovanskeho osldleni v Ceskosiovenska. Praha, 1946; Idem. Pravdke Ceskosiovensko. Uvod do studia dfcjin prav6ku. Praha, 1948. ↩

- Bohm J. Zaklady hailstattske periody v Cechach. Praha, 1937; Idem. Kronika objeveneho veku. Praha, 1942, Idem. Puvod slovanu ve svStle nove Ceske literatury prehistoricke II Casopis Malice Moravske. Rocz 68 Brno, 1948. S. 1—23, N6ustupny J. О nejstarSi slovanske kuIturS v Cechach I/ Casopis Narodnoho musea. Т. СХП. Praha, 1938. ↩

- Lehr-Splawmski Т. О pochodzeniu i praojczyznie slowian. Poznan, 1946, Idem. Praslowianie. Krakdw, 1946. ↩

- -Splawmski T. Szkic dzrejdw j^zyka praslowianftskiego II Studia filologii polskiej i slawiaftskiej. T.3 Warszawa, 1958 S 243—265. ↩

- Tymieniecki K. Ziemie Polskie w starozytnoSci Ludy i kultury najdawniejsze Poznan, 1951 ↩

- Nosek S. Zagadnienie Praslowianszczyzny w £wietle prehistoni II Swiatowit. T XX. Warszawa, 1948. S. 1—175; Gardawski A. Tribes of the Trzcmec Culture in Poland II Materialy staroiytne. T 5. Warszawa, 1959. S. 7—189. ↩

- Antoniewicz W. Archeologia Polski Warszawa, 1928, Idem. Problem rozkladu wspdlnoty pierwotnej na ziemiach Polski // Pierwsza sesja archeologiczna IHKM Warszawa; Wroclaw, 1957. ↩

- Moszynski K. Badania nad pochodzeni$ i pierwotnq kultury slowian. Krardw, 1925 ↩

- Moszyfiski K. Pierwotny sazi^g jezyka prastowian- skiego. Wroclaw; Krakdw, 1957. ↩

- Ulaszyn H. Praojczyzna slowian. Lodi, 1959 ↩

- Frieraann J. Polesie nie moglo bye praojczyzna Slowian // Przegl^d archeologiczny. Т. ХШ. Wroclaw, 1961. S. 108—122. ↩

- Романски Ст. Славянская прародина // Българска историческа библиотека. Т. 2. София, 1929. С. 64—79; Он же. Прародина и разселяне на славяните // През вековете. София, 1938. N 1. С. 1—32. ↩

- Леков Ив. Праславянскнте наименования на рас¬тения (Към въпроса за славянската прародина) // Бьлгарски прегдед. София, 1931. N 4. С. 473—526; Он же. Насоки в развое на фонологичните системы на славянските езици. София, I960; Он же. Характер на дискуеионните въпроси в сравнителната граматика на славянските язици. София, 1963. ↩

- Si тек Е. Velkd Germanie Klaudia Ptolemaia Brno; Praha, 1930—1953. ↩

- Якубинский Л.П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 63—67; Он же. Образование народностей и их языков // Вестник Ленинградского университета. 1947. N I. ↩

- Державин Н.С. Славяне в древности. М., 1945. ↩

- Артамонов М.И. Спорные вопросы древнейшей истории славян и Руси // КСИИМК. Вып VI. 1940 С. 3—14. ↩

- Удальцов А.Д. Основные вопросы этногенеза славян // Советская этнография. Сборник статей. Т. VI—VII. М.; Л., 1947. С. 3—13; Он же. Происхождение славян //Вопросы истории. 1947. №9.С 95—100. ↩

- Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., Л., 1948. ↩

- Артамонов М.И. Происхождение славян. Л., 1950 ↩

- Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953. ↩

- Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966. С. 190—220; Он же. У истоков древнерусской народности. Л., 1970; Он же. По следам древних славянских племен. Л., 1982. ↩

- Мишулин А.В. Древние славяне в отрывках греко-римских и визанитийских писателей по VII в. н.э. // Вестник древней истории. 1941. М 1. С. 230—280; Pleza М Najstarsze $wiadectwa о siowia¬nach. Poznan, 1943; Idem. Greckie i latinskie £r6dla do najstarszych dziej6w slowian. Т. I. Poznan; Kra¬kow, 1952; Византиски говори за HcropHjy народа JyrocaaBije. Т. I. Београд, 1955; Латински говори за българската история. Т. 1. София, 1953; Гръцки говори за българската история. Т. I—III. София, 1954—1960. ↩