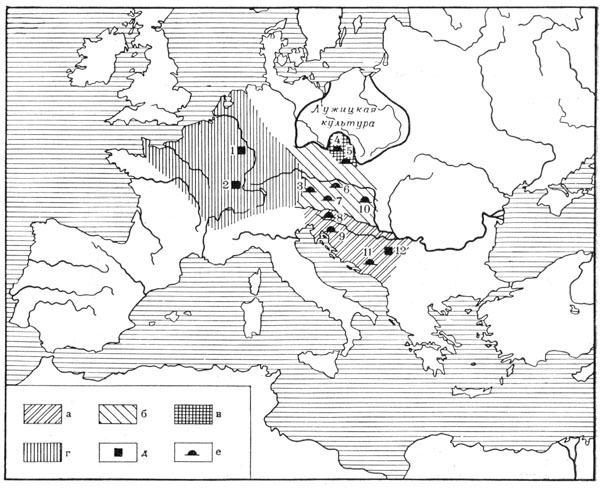

В конце II тысячелетия до н. э. в долине Верхнего и Среднего Дуная и на восточном побережье Адриатики стали вырабатываться своеобразные формы материальной культуры, получившие свое полное развитие между 750 — 400 гг. до н. э. 1. В течение этого времени они заняли в Западной и Средней Европе обширную территорию, которая распадается на 4 локальные группы 2.

[adsense]

1. Юго-восточная, или адриатическая, группа занимает всю территорию Югославии от Боснии на юге до Славонии и Хорватии на севере.

2. Центральная, или дунайская, собственно гальштатская территория охватывает северную часть восточных Альп и продолжается на север в Австрии и Чехословакии, а на восток — в Венгрии. В Австрии находится могильник, давший такое имя всей территории распространения сходных культурных форм и целой эпохе.

3. Северо-восточная, или эльбо-одерская, группа занимает только Северную Чехословакию, так как остальная ее территория признается в настоящее время за территорию лужицкой культуры 3.

4. Западная, или рейнско-ронская, территория совпадает с ФРГ, захватывает Швейцарию и Францию. В этом последнем районе в VI — V вв. до н. э. из гальштатской культуры развилась латенская, имевшая в V — I вв. до н. э. огромное влияние на все территории Западной и Средней Европы.

Рис. 6. Карта Гальштатской культуры: а — адриатическая группа, б — дунайская группа, в—эльбо-одерская группа, г — рейнско-ронская группа, д — поселения, e — погребения; 1 — Нейхейзель, 2 — Камп-де-Шато, 3 — Гальштат, 4 — Платеницы, 5 — Бычья Скала, 6 — Гемейнлебарн, 7 — Штретвег, 8 — Санта-Лючия, 9 — Вач, 10 — Эденбург, 11 — Глазинац, 12 — Донья Долина.

Гальштатские формы материальной культуры интересны для нас и потому, что в раннем виде они проникали на территорию Украины, отражаясь в чернолесской культуре, а в конце гальштатской эпохи — в керамике отдельных вариантов культур скифского времени от лесостепного Приднепровья до Северного Кавказа. Впрочем, на территории Северного Кавказа гальштатское влияние выражено только в немногих и далеко ушедших от первичных форм сосудах.

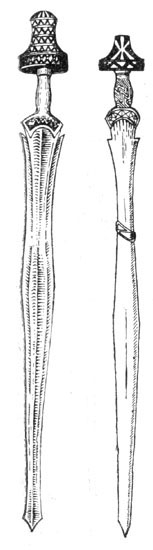

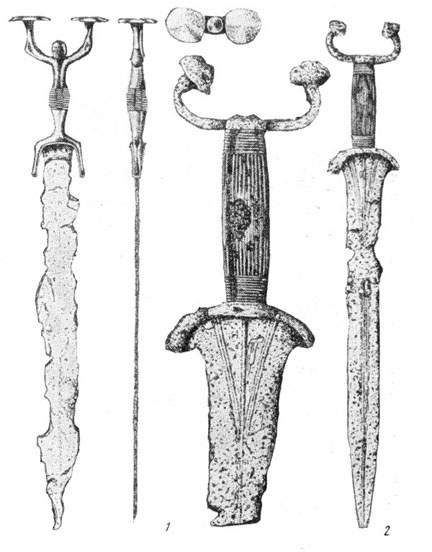

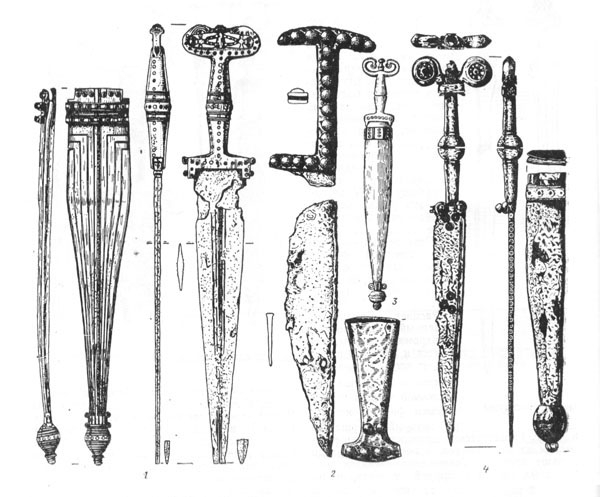

Гальштатская культура в узком смысле слова занимала только указанные придунайскую и адриатическую территории. Остальные области входили в круг распространения главным образом металлических предметов гальштатского типа, особенно оружия и украшений, которые должны быть рассматриваемы как межплеменные. Для всей Западной и Средней Европы поэтому можно и следует говорить о гальштатской эпохе. Ученые по-разному расценивают ее хронологические рамки. Иные, например, начинают ее еще в эпоху бронзы, то есть в XII — X вв. до н. э. 4, другие связывают ее только с железным веком и сдвигают ее возникновение на IX — VIII вв. до н. э. 5. Действительно, эти века дают уже весь основной комплекс гальштатского металла. За время существования гальштата сменяются две основные формы мечей, по которым обычно делят собственно гальштат на две ступени. Первая ступень (750 — 550 гг. до н. э., по Р. Питтиони) 6 отличается наличием коротких колющих мечей, у которых навершие имеет форму завитков 7 или чаще усеченного конуса, а перекрестие узким серпом полумесяца, обращенного рогами вниз, охватывает верхнюю часть полосы. Рукоять бывала целиком бронзовая, или деревянная, или костяная. В середине клинок меча расширялся и затем снова суживался. Ножны снизу охватывались обоймой, бывшей много шире самой полосы. Такие мечи изготовлялись из бронзы и железа. Во второй ступени (550 — 400 гг. до н. э.) эти мечи сменяются также короткими колющими мечами или чаще кинжалами, в огромном большинстве случаев железными, у которых цельнометаллическая, иногда бронзовая рукоять имеет навершие в виде рожек или завитков, часто заканчивающихся шишечками. К рубежу VI — V вв. до н. э. эти рожки нередко загибаются к середине и даже соединяются вместе. Перекрестия — варианты прежней формы. Лезвие сначала с расширением посредине, а затем прямое.

Расцвет культуры, связанный с появлением полихромной посуды, относится к 700 — 500 гг. до н. э. С 500 г. начинается переход к пришедшим из Восточной Франции латенским формам культуры, который завершается к 400 г. Гальштатские древности больше известны из могильников, а поселения гораздо меньше изучены. Совершенно очевидно, что в разных местах обширной территории, на которой распространен гальштатский металл, между могильниками и поселениями встречаются существенные различия.

В адриатической группе известно немало городищ, называемых по-славянски «градища», по-итальянски — «castellieri». Они окружены земляными валами, охватывающими занимаемую дворищем площадку до 3 — 5 га. Их культурные слои дают много остатков варки и ковки железа. Крицы изготовлялись нередко в виде удлиненных тонких прутьев.

Замечательно свайное поселение Донья Долина в пойме Савы близ Сараева 8. Его площадь около 25 000 м2. Жилища с бревенчатыми стенами состоят из сеней и главного помещения площадью в несколько десятков квадратных метров (среднее — 15X8 м).

В сенях — круглый или квадратный очаг на глине, в жилой части — глинобитная печь. Время этого поселения с 700 г. до н. э. и до конца IV в. до н. э. Найдено много деревянной посуды, мутовки, веретено и целый челн. Около поселения грунтовой могильник, заключающий вытянутые костяки с типичным галmiтатским ассортиментом вооружения и украшений.

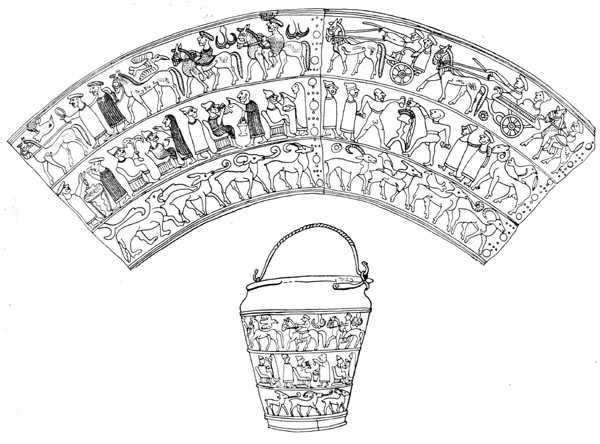

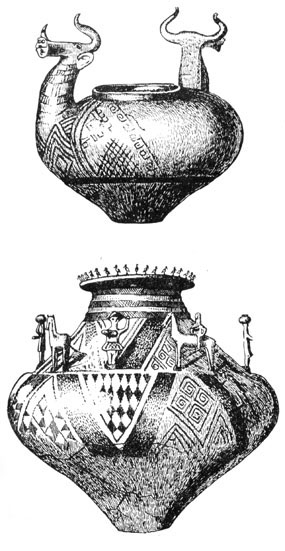

Глазинацкое курганное поле, расположенное недалеко от Сараева, дает сожжения, частью трупоположения. В нем много гальштатского оружия и орудий. Однако немало вещей из Греции и Италии, в частности кнемиды, панцирь, фибулы. Есть погребения коней в наборной сбруе. Есть и сплошь состоящие из трупосожжений могильники, вроде могильника у Санта-Лючия в слиянии Идрии с Изонцо. Этот могильник сходен с Гальштатским по составу инвентарей. Могильники обычно находятся рядом с городищами. В них немало клепанных из бронзы ведер. Ведра, конически сужающиеся книзу, называются «ситулы», а цилиндрические — «цисты». Особенно замечательна ситула из Вачского могильника в Славонии. На ней изображены всадники, торжественные сцены, фигуры идущих коз. Этот сосуд импортный из Италии, он относится к эпохе позднейшего гальштата. Б воинском инвентаре нередки шлемы из бронзы в виде полусферы с шишаком или с ребром от лба к затылку и с небольшими полями.

[adsense]

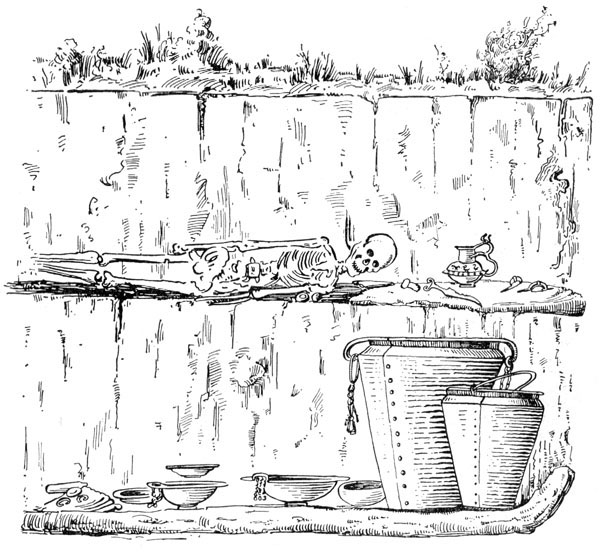

На территории дунайской группы находится знаменитый Гальштатский могильник, открытый и исследуемый с 1846 г. Он лежит в горной долине Зальцкаммергут у городка Гальштат (Hallstatt). Могильник очень богат. Оставившее его население разбогатело от добывания и продажи соли. Более 300 лет (около 725 — 400 гг. до н. э.) складывался этот могильник, неизменно отличаясь богатством. В могильнике раскопано 993 могилы, из них 525 трупоположений (рис. 11), 455 полных и 13 частичных сожжений 9. Небольшие круглые ямы для трупосожжений и большие овальные для трупоположений были обставлены вокруг дна камнями. Те и другие встречаются одновременно, но вначале сожжений больше. В них-то и найдена большая часть ранних мечей. Трупосожжения часто богаче: именно в них находятся ситулы и цисты италийских типов.

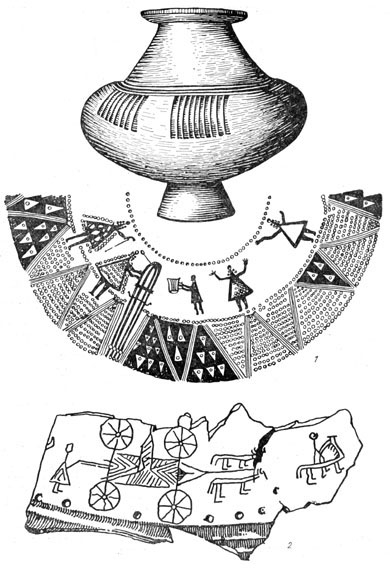

Могильник у Гемейнлебарна близ Линца знаменит своими расписными сосудами. Грушевидные и биконические урны и горшки иногда сплошь покрыты богатыми геометрическими узорами в виде перевернутых треугольников, заштрихованных косыми клетками, ромбов и рядов очень сложных меандров, сделанными белой, красной и черной красками. На плечиках одной урны помещены статуэтки всадников и женщин, несущих на головах сосуды. На плечиках другого сосуда-урны ручки выполнены в виде голов быков.

В курганном могильнике близ Эденбурга (Oedenburg) в Венгрии урны с трупосожжениями украшены резным геометрическим орнаментом, передающим иногда сцены ритуального характера, например урну, влекомую лошадьми на парной четырехколесной повозке. Отсюда происходят и расписные сосуды с изображением музыкантов с арфами, ритуальных плясок женщин, женщин с веретеном и за ткацким станком. Эти рисунки также носят геометризованный характер.

В Австрии, в могильнике у с. Штретвег, была найдена бронзовая колесница с фигурой стоящей нагой богини, окруженной фигурами охотников с топорами и луками и статуэтками оленей.

В ФРГ и Восточной Франции гальштатская культура изучена главным образом по могильникам. Однако известен ряд городищ довольно обширных — в несколько гектаров, как, например, Камп-де-Шато во Франшкон те, имевшее особую цитадель. Валы внутри обожжены и имеют каменную основу. Сохранилось много очагов и глинобитных полов. Такое поселение едва ли было чем-либо иным, как не родовым поселком или общиной нескольких патриархальных семей.

Замечательно городище Нейхейзель близ Кобленца. Здесь площадка защищена земляным валом и рвом. Внутренний двор окружен постройками, состоящими из нескольких жилищ, стойл и амбаров. Они расположены по трем сторонам прямоугольного двора, обращенного выходом на юг. Домики прямоугольные столбовые со стенами из плетня, обмазанными глиной и побеленными. Крыша была крыта соломой.

Могильники Прирейнской области состоят из овальных и круглых курганов, иногда до 5 — 6 м высотой. Трупосожжения здесь чаще, но со временем все более и более их сменяют трупоположения. Греческого импорта больше при богатых трупосожжениях. На юге Франции много курганов, имеющих от подошвы к центру по нескольку каменных концентрических оградок. Всюду оружие и украшения близки к гальштатским. Примечательно, что во французском гальштате в первой ступени совсем нет фибул, очень обычных в других областях распространения гальштатских металлических вещей на всем протяжении изучаемой эпохи.

Notes:

- R. Pittioni. Urgeschichte des Osterreichischen Raumes. Wien, 1954, SS. 541 — 555. ↩

- В этом разделе даны основные варианты гальштатской культуры, связанные с различными этническими группами. Выделение их относится еще к началу XX в. (М. Гepнeс. Культура доисторического прошлого, ч. III. Железный век. М., 1914, стр. 42; J. Dйchй1ette. Manuel d’archйologie prйhistorique, celtique et gallo-romaine, vol. II, part. 2. Prйmier дge du fer ou йpoque de Hallstatt. Paris, 1913, pp. 617 — 628). С некоторыми изменениями, учтенными Б. Н. Граковым, они признаются и современными специалистами. Примером может служить статья Я. Филипа «Hallstattkultur» («Enzyklopдdisches Handbuch zur Ur- und Fruhge-schichte Europas», Bd I. Prag, 1966, S. 458). Наряду с выделением больших областей в настоящее время существует очень дробное деление внутри их (например, для территории Австрии см. R. Pittioni. Op. cit., pp. 535-645). ↩

- Под северо-восточной, или эльбо-одерской, группой Б. Н. Граков подразумевает памятники типа погребений в Платеницах, которые чешские исследователи относят к третьей ступени силезско-платеницкой культуры (J. Filip. Popelnicowa pole a pocдtki zeleznй doby v Cechach. Praha, 1936—1937, str. 87—101). ↩

- P. Reinecke. Chronologie des Graberfeld von Hallstatt. MAGW, Bd. XXX. Wien, 1900. ↩

- J. Dйchйle11e. Op. cit., vol. II, part. 2, pp. 617— 628; M. “epнeс. Ук. соч., стр. 39—54. ↩

- R. Pittioni. Op. cit., pp. 541—555. Наряду с делением гальштатской эпохи на две ступени, о чем говорится в тексте, существует более дробное деление гальштатских древностей на фазы А, В, С, D, предложенное П. Рейнеке. Фаза А его периодизации соответствует V и VI периодам бронзы О. Монтелиуса, фаза В — это время бытования бронзовых гальштатских мечей, фаза С — больших железных мечей, а фаза D — кинжалов (Р. Reinecke. Brandgrдber von Beginne der Hallstattzeit aus den цstlichen Alpenlдndern und die Chronologie des Grabfeldes von Hallstatt. MAGW, Bd XXX. Wien, 1900; idem. Grabfunde der zweiten Hallstattstufe aus Suddeutschland. Altertьmer unserer heidnischen Vorzeit. Mainz, 1908; idem. Grabfunde der dritten Hallstattstufe aus Suddeutschland. Altertьmer unserer heidnischen Vorzeit. Mainz, 1911). Деление П. Рейнеке на фазы А, В, С, D сохраняется до настоящего времени. Исследователи дают даже более дробные фазы и уточняют их абсолютную датировку. Показательным примером таких исследований может быть работа Г. Мюллера-Карпе, уточнившего абсолютную хронологию ранних фаз гальштатской эпохи: А1 — XII в. до н. э., А 2 — XI в. до н. э., В 1 — X в. до н. э., В 2 — IX в. до н. э., В 3 — VIII в. до н. э. (H. Mьller-Karpe. Beitrдge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nцrdlich und sьdlich der Alpen. Rцmisch-germanische Forschungen. Berlin, 1959). ↩

- Бронзовые мечи с антенным навершием характерны для времени, предшествующего собственно гальштатскому (R. Pittioni. Op. cit., p. 483). Некоторые поздние типы этих мечей, как исключение, встречаются в комплексах I ступени гальштатской культуры. Один такой меч известен из богатого оружием Гальштатского могильника (К. Kromer. Das Grдberfeld von Hallstatt. Firenze,.,1959, S. 24). Еще один подобный меч можно назвать в могильнике Клайнклайн, Австрия (R. Pittioni. Op. cit., p. 605). ↩

- С. Truhelka. Der vorgeschichtliche Pfahlbau im Savebette bei Donja Dolina Bezirk Bosnisch Gradiska. WMBH, Bd IX. Wien, 1904, SS. 3 — 156; idem. Der Pfahlbau von Donja Dolina. WMBH, Bd XI. Wien, 1909, SS. 3 — 27. ↩

- J. Dйchйlette. Op. cit., vol. II, part. 2, pp. 601 — 606; K. Kromer. Op. cit. (эта публикация содержит исчерпывающую библиографию). В тексте данной книги сведения о количестве погребений взяты у Дешелетта (J. Dйchйlette. Op. cit., pp. 601— 602). Новые подсчеты с включением более поздних раскопок сделаны Кромером. К его времени научно обработано 1112 погребений. Из них: трупосожжений — 505, трупоположений — 597 (К. Кгomer. Op. cit., p. 15). На русском языке впервые развернутую и интересную характеристику Гальштатского могильника дал В. А. Го родцов (Бытовая археология. М., 1908). ↩