К содержанию 132-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

(по материалам «Вышки» Намазга-депе)

Во второй половине II тыс. до н. э., в пору поздней бронзы, на территории Южного Туркменистана наблюдается резкое сокращение обжитой площади одних крупных поселений, полное прекращение жизни на других и общий упадок культуры и, в частности, керамического производства. В слоях этого времени, еще при раскопках южного холма Анау, экспедиция Р. Пампелли обнаружила фрагменты керамики из грубого теста с нарезным орнаментом, 3 из которых (терраса С,+ 19+21 фут) были опубликованы 1. Название для керамики такого типа в Южном Туркменистане, а именно «степная», было предложено в 30-е годы А. А. Марущенко 2. Эта керамика была затем найдена в культурных слоях ряда поселений как подгорной полосы Копет-Дага — Намазга-депе 3, Теккем-депе 4, так и древней дельты Мургаба — Аучин-депе 5, Тахирбай З 6.

Обнаружение на территории Южного Туркменистана керамики «степного типа» повлекло за собой появление ряда работ, в которых доказывается мнение о продвижении степных племен эпохи поздней бронзы (вторая половина II тыс. до н. э.) с севера на юг 7.

Прежде чем перейти к объекту нашего исследования, необходимо отметить, что в отношении керамики этого типа, найденной Б. А. Куфтиным в 1952 г. на «Вышке» Намазга-депе, существует мнение, что это — кухонная посуда местного производства 8. Однако малочисленность материала не давала возможности провести специальное исследование. Теперь, когда интересующий нас керамический материал увеличился в числе, появилась возможность его более детального рассмотрения.

Одно из крупнейших поселений Южного Туркменистана — Намазга-депе — привлекало внимание исследователей с 1916 г. с перерывами до наших дней. Последние годы (1964—1967) Каракумской экспедицией ЛОИА АН СССР проводились работы по вскрытию планировки на самом высоком северном бугре памятника — «Вышке» 9. В 1968 г. на краю «Вышки» был заложен стратиграфический раскоп, который оканчивался шурфом 10.

Во время раскопок этих лет было собрано значительное количество керамики, часть которой, по сложившейся традиции, считается «степной». Вся эта группа керамики и является объектом нашего рассмотрения.

На вскрытой части «Вышки» (более 1500 м2) среди керамики были найдены фрагменты от 36 сосудов. Три сосуда удалось восстановить, остальные дают представление лишь о диаметре венчика и о профиле верхней части сосуда. Вся эта керамика грубая на вид; она изготовлена из теста одинакового состава, в которое замешано большое количество крупного и мелкого песка и толченого кварца. За счет этого поверхность сосуда шероховатая и покрыта как бы оспинами, образованными выступающими зернами песка. Сосуды изготовлены ленточной лепкой — в большинстве случаев эти ленты, ширина которых 4—5 см, хорошо заметны. Часто на отгибе венчиков видны вмятины от пальцев. Эта керамика по внешним признакам может быть разделена на три группы.

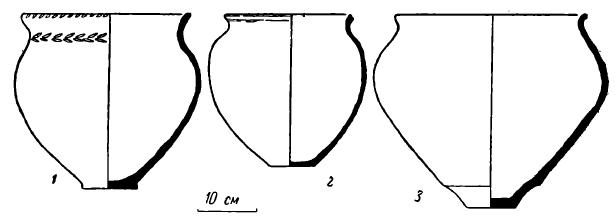

I группа — самая многочисленная (24 экз., из них 2 целых), выделяется прежде всего закопченностью внешней поверхности стенок, общим тоном окраски черепка от светло-коричневого до черного, своей формой (рис. 1, 1, 2) и размерами (диаметры венчиков колеблются от 20 до 28 см, а высота целых сосудов 25—30 см). Толщина стенок 7—8 мм. К этой группе относятся два целых горшка, и оба они внутри имеют прожженное почерневшее дно и стенки в придонной части. Ближе к венчикам сосуды приобретают чистую натуральную окраску. Черепок в изломе имеет черную или серую прослойку, говорящую о неполном обжиге изделия. Венчики, как правило, слегка отогнуты, слабо выраженные плечики сосудов переходят в удлиненное тулово. Почти на каждом, снаружи и изнутри, можно видеть следы неравномерного заглаживания.

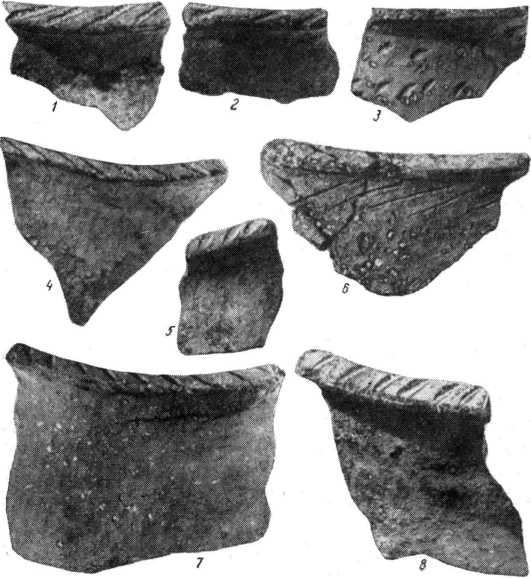

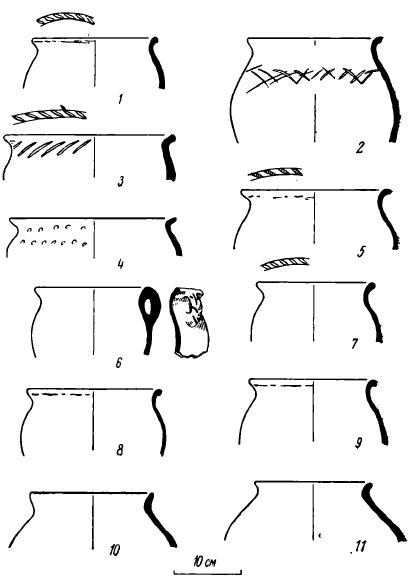

Половина сосудов этой группы украшена орнаментом: в большинстве случаев (9 из 12) это насечки по венчику, сделанные по сырой глине скорее всего палочкой (рис. 2, 2—8) и лишь в одном случае гребенчатым штампом (рис. 2, 1). В двух случаях, помимо насечек по венчику, орнамент нанесен на шейку сосуда: косые длинные насечки (рис. 2, 6; рис. 3, 3) и насечки в виде «елочки» (рис. 1, 1). На плечиках орнамент встречен дважды — это небрежно процарапанные пересекающиеся линии (рис. 3, 2) и горизонтальный ряд вдавлений, сделанных тупой палочкой. Единичен орнамент в виде горизонтальных рядов (не менее двух) «ногтевых вдавлений», сделанных полукруглым концом палочки (рис. 2, 3; рис. 3, 4).

II группа керамики представлена семью фрагментами сосудов (целых форм нет), которая характеризуется более светлой окраской наружной поверхности (светло-желтая, светло-розовая), более прямым венчиком и, сравнительно с предыдущей группой, более узким горлом (диаметр 16—22 см) (рис. 3, 10, 11). Толщина стенок в среднем 10 мм. Закопченности на внешней поверхности нет, но на трех черепках из семи наблюдается прокаленность их внутренней поверхности, усиливающаяся книзу и сопровождающаяся растрескиванием. Обжиг сосудов этой группы равномерный, так как излом черепка по цвету не отличается от наружной поверхности.

III группа представлена всего двумя экземплярами: это корчаги. Одна из них целая (рис. 1, 3), от другой сохранился обломок венчика. Они отличаются размерами (диаметры венчиков 32 и 36 см) и формой. Целая корчага имеет слегка отогнутый венчик, очень широкие бока и резкое сужающееся тулово со слабо выраженной выкружкой в придонной части. Эта корчага закопчена от самой широкой части до дна, а фрагмент — прямо от венчика. Внутренняя поверхность целой корчаги имеет прокаленные темно-коричневые пятна на стенках и кирпичного цвета, видимо, прокаленное дно.

Кроме перечисленной керамики, было встречено три фрагмента от разных сосудов, не входящие ни в одну из перечисленных групп. Один небольшой горшочек (диаметр 16 см), закопченный целиком до черного цвета, с ручкой, на которой сделаны насечки (рис. 3, 6). Два других — миски больших размеров (их диаметр — 34 и 36 см); венчик одной загнут внутрь, у другой — отогнут наружу.

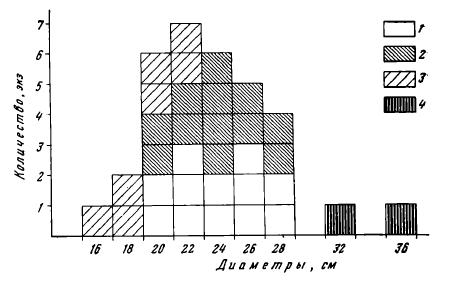

Поскольку подавляющее количество сосудов представлено фрагментами венчиков, их диаметры удалось восстановить. Для того чтобы попытаться выяснить, существует ли особая группа орнаментированной посуды или нет, все сосуды (за исключением трех вышеназванных) были сгруппированы по размерам их венчиков. В процессе систематизации полученных результатов измерений они были распределены следующим образом: по горизонтальной оси откладывались в возрастающем порядке диаметры венчиков сосудов (нечетных размеров нет); по вертикальной оси откладывалось количество сосудов с одинаковым диаметром венчика. Полученный график показал, что выделенные нами первоначально по внешним признакам группы реально существуют. Так, наиболее многочисленная группа горшков занимает компактное место между диаметрами 20 и 28 см (средний диаметр 24 см — 6 сосудов) (рис. 4, 1, 2). Группа сосудов с малым диаметром венчика равномерно распределяется в интервале от 16 до 22 см (рис. 4, 3). Особо выделяются корчаги с диаметрами венчика 32 и 36 см (рис. 4, 4). Возвращаясь к первой группе (горшкам), можно заметить весьма существенное обстоятельство. Помимо того что, как мы уже говорили, эта группа распадается на две равные части по признаку орнаментированности, построенный график наглядно показывает равномерность распределения орнаментированных и неорнаментированных сосудов внутри этой группы керамики.

Рис. 3. Орнаментированная и неорнаментированная керамика. 1—5, 7 — орнаментированная керамика I группы; 8, 9 — неорнаментированная керамика I группы; 10, 11 — неорнаментированная керамика II группы; 6 — единичный фрагмент, не вошедший ни в одну группу

Рис. 4. Соотношение групп керамики с «Вышки» Намазга-депе. 1 — неорнаментированная керамика I группы; 2 — орнаментированная керамика I группы; 3 — керамика II группы; 4 — керамика III группы

Стратиграфический раскоп 1968 г. на «Вышке» прорезает четыре строительных периода времени Намазга VI и шесть строительных периодов времени Намазга V. Верхний строительный горизонт, из которого происходит керамика, описанная нами выше, не был захвачен стратиграфическим раскопом, и это позволяет нам считать, что ко времени Намазга VI относится пять последовательных строительных горизонтов. Таким образом, соединение двух раскопов образует непрерывную стратиграфическую колонку времени Намазга VI. Среди находок в стратиграфическом раскопе была и интересующая нас посуда, которая, как выяснилось при ее изучении, не вполне тождественна найденной в верхнем строи¬тельном горизонте поселения на «Вышке».

Материал с поселения не содержит убедительных свидетельств применения гончарного круга в изготовлении описанной выше группы керамики. В стратиграфическом же раскопе примерно на половине найденных фрагментов наблюдаются следы вращения на гончарном круге. Скорее всего посуда изготовлялась ленточным способом с окончательной подправкой ее на круге. Особенно интересен целый горшочек, сделанный на круге, но дно которого, изготовленное отдельно, было прилеплено к стенкам и ныне отстает по ленте, по месту соединения. Надо отметить, что этот горшок закопчен таким образом, что наводит на мысль о наличии специальных очагов с «канфорками» (рис. 3). Венчики горшковидных сосудов также отличаются: они круто отогнуты наружу, наблюдается отсутствие шейки. Но форма сосудов такая же, как и на поселении; диаметры их венчиков колеблются в тех же пределах. Орнамент встречен один раз — шесть параллельных полос, сделанных щепочкой (?) с неровными зубцами во время вращения сосуда. В нижних слоях стратиграфического раскопа найдено донце с четко выраженной выкружкой в придонной части. Цвет посуды — от коричневого до черного — результат сильной законченности. На донцах, изнутри, имеется слой нагара. Несмотря на различие в технологии изготовления, тесто посуды такое же грубое и имеет тот же отощитель; в изломе черепок имеет серую или черную полосу, как и на поселении.

Для определения состава керамического теста объекта нашего исследования в лаборатории ЛОИА АН СССР Б. Н. Пяткиным: было сделано 18 керамических шлифов. Из стратиграфического раскопа и из верхнего Строительного горизонта было взято по восемь образцов; кроме того, из материалов верхнего поселения были взяты для

исследования по одному образцу красно-глиняной и сероглиняной керамики типа Намазга VI. В результате оказалось, что вся исследованная керамика (включая красно- и сероглиняную) была изготовлена из одного и того же глиняного теста; состав отощителя (гранит, кварц, пироксен) в керамике всюду одинаков, только в кухонной посуде он крупнозернистый (0,4—0,5 мм), а в столовой — специально измельченный и просеянный (0,08—0,5 мм); процентный состав отощителя в кухонной керамике колеблется от 50 до 80 %, а в столовой — 28—30 %; высокий процент отощителя в кухонной посуде повышает ее жаростойкость и долговечность при неоднократной и резкой смене температур.

Таким образом, проведенное нами исследование компактной керамической группы с «Вышки» Намазга-депе позволяет сделать некоторые определенные выводы.

1. Почти вся исследованная нами посуда имеет четкие свидетельства своего назначения — это кухонная посуда, служившая для приготовления пищи. Это подтверждает большой процент крупнозернистого отощителя.

2. Нагар на донцах и нижней трети стенок сосудов с внутренней стороны свидетельствует о том, что пища приготовлялась на специальных очагах, характерных для оседлоземледельческих культур.

3. Отличия в технологии изготовления кухонной посуды с поселения и из стратиграфического раскопа объясняются общим упадком культуры и производства в период позднего Намазга VI.

4. Орнаментированная посуда ничем, кроме орнамента, не выделяется: ни формой, ни размерами, ни составом теста.

5. Одинаковый состав отощителя керамического теста и его процентное содержание в тесте кухонной посуды в обоих раскопах на «Вышке» указывает на то, что вся посуда этого типа не только изготовлялась на месте, но и имела длительные традиции в своем производстве.

6. Заимствование оседлыми земледельцами с тысячелетними культурными традициями только орнамента у каких-либо степных племен является невозможным, так как орнамент своей семантикой относится к области идеологии.

К содержанию 132-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Н. Schmidt. The Archeological Excavations in Anau and Old Merv. Explorations in Turkestan, ed. by R. Pumpelly, v. I. Washington, 1908, p. 143, pi. 15, 7—9. ↩

- А. А. Марущенко. Археологические открытия последних лет в Туркмении. «Известия ТГНИИ», 1935, № 1, стр. 15. ↩

- Б. А. Куфтин. Полевой отчет о работе XIV отряда ЮТАКЭ… ТЮТАКЭ, т. VII. Ашхабад, 1956, стр. 270. ↩

- А. Ф. Ганялин. Теккем-тепе. ТИИАЭ АН Туркм. ССР, т. II. Ашхабад, 1,956, стр. 84. ↩

- В. М. Массон. Изучение древнеземледельческих поселений в дельте Мургаба. КСИИМК, вып. 69, 1957, стр. 59. ↩

- В. М. Массон. Указ. соч., стр. 59. ↩

- С. П. Толстов. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962, стр. 60—66; Е. Е. Кузьмина. О южных пределах распространения степных культур эпохи бронзы в Средней Азии. Сб. «Памятники каменного и бронзового веков Евразии». М., 1964, стр. 141—158; Е. Атагаррыев, О. Бердыев. Археологическое изучение Туркменистана за годы Советской власти. СА, 1967, № 3, стр. 135 и др. ↩

- В. М. Массон. Древнеэемледельческая культура Маргианы. МЙА, № 73, 1959, стр. 101. ↩

- И. Н. Хлопин. «Вышка» Намазга-депе. «Археологические открытия 1965 года». М.. 1966, стр. 73—74; он же. Раскопки на Намазга-депе. «Археологические открытия 1967 года». М., 1968, стр. 349. ↩

- А. Я. Щетенко. Раскопки Тайчанак-депе и Намазга-депе. «Археологические открытия 1968 года». М., 1969, стр. 437. ↩