К содержанию 69-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

(По материалам работ ЮТАКЭ 1955 года)

В 1955 г. ЮТАКЭ начала большие работы на холме Кара-депе у станции Артык, в 90 км на восток — юго-восток от Ашхабада 1. Это памятник, относящийся к южнотуркменскому варианту культур с расписной керамикой, широко распространенных по ©сему Переднему Востоку. В ходе работ на двух раскопах общей площадью 800 кв. м был вскрыт слой, относимый по новой периодизации Б. А. Куфтина, установленной путем анализа керамических форм и орнамента, к культуре Намазга III (первая половина III тысячелетия до н. э.) 2.

Наиболее характерной особенностью слоя Намазга III на Кара-депе можно считать появление и широкое распространение в мотивах росписи керамики фризов с изображениями животных наряду с большим количеством видов геометрического орнамента. Орнаментация выполнена в технике, отличающейся от применявшейся при выработке сосудов нижележащих слоев, — почти черная, легко смываемая краска наложена с помощью кисти на светлый зеленовато-желтый или розовый ангоб рельефными линиями.

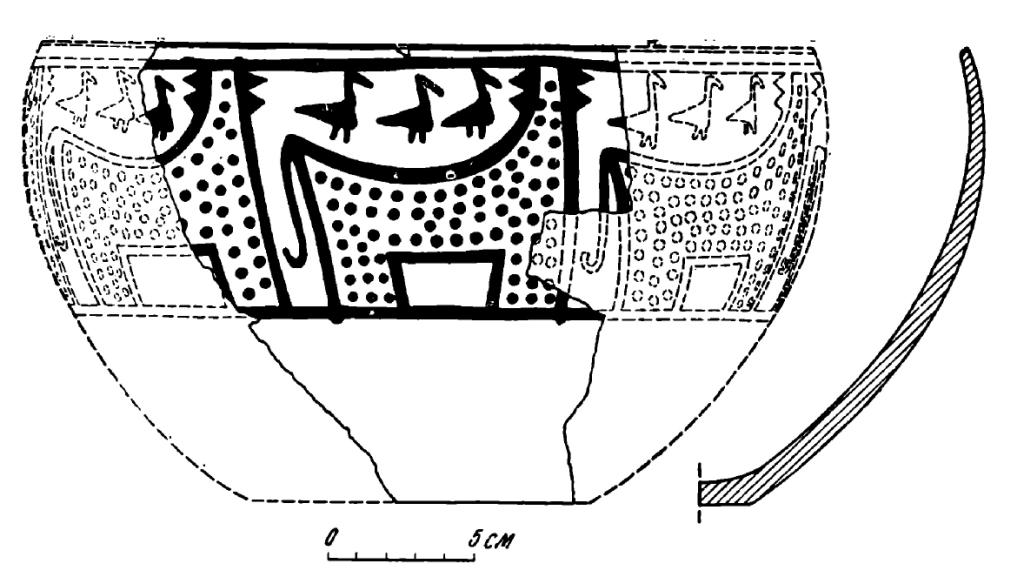

Среди многих сосудов, украшенных изображениями козлов, пятнистых животных из семейства кошачьих (условно названы нами барсами) и птиц, встречено несколько фрагментов с изображением пятнистого же животного, но не из семейства кошачьих. Сохранность одного из фрагментов позволила реконструировать форму сосуда и рисунок орнамента (рис. 55). Это глубокая чаша (высота — 15,5 см, диаметр венчика — 26 см), изготовленная ручной лепкой; тесто розовато-серое с примесью мелкой соломы. Снаружи и изнутри сосуд покрыт светлым ангобом. Верхнюю часть чаши занимает фриз шириной 9 см с изображениями животных. Он состоял, по-видимому, из семи повторяющихся групп; каждая включает изображение животного и трех птиц над ним. У птиц, часто встречающихся и в других сочетаниях, маленькая голова с большим клювом, длинная шея, заостренный хвост и короткие ноги, что позволяет видеть в них гусей или уток.

Породу животного определить труднее; изображение сильно стилизовано. Туловище целиком покрыто черными пятнами; хвост опущен вниз и загнут на конце крючком; вместо морды — торчащие в стороны четыре конических, отростка (по два с каждой стороны), прикрепленные непосредственно на шее.

Рис. 55. Чаша с Кара-депе.

Композиция, в которой сочетаются изображения животных и птиц, встречается и в других памятниках культур с расписной керамикой в Центральном Иране, Хузистане и Южном Белуджистане. Наиболее близкой аналогией в композиционном отношении являются изображения на сосуде и отдельных фрагментах, найденных в Сузском некрополе 3. Здесь фриз включает изображение коровы с группой птиц около нее. В пользу такого определения породы животного свидетельствуют общий вид его и форма головы с рогами. Э. Херцфельд называет изображение двуцветным 4, но это не совсем точно, так как Р. Мекконем определенно указывает, что корова нарисована на полихромном сосуде темной, черной или коричневой краской 5. По мнению Э. Херцфельда и С. Пиггота 6, фрагмент относится к сузской керамике II стиля и датируется временем позднего Джемдет Наора или раннединастическим, т. е. первыми веками III тысячелетия до н. э.

Сопоставление животных дает нам право считать, что на фрагментах сосудов из Кара-депе изображена пятнистая корова. Треугольные отростки на голове животного легко получают объяснение: верхняя пара — рога, нижняя — уши. Корова поставлена к зрителю боком, а голова ее повернута en face или затылком.

Наличие подобной композиции на сосудах из Суз не ограничивает круга аналогий. Изображение коровы и птиц встречено на фрагменте сосуда из Сиалка (Сиалк III, 7) 7, причем животное обладает длинными, направленными вперед рогами, а туловище покрыто двойной штриховкой.

Большое число сосудов с подобной композицией известно в памятниках, относящихся к культуре Кулли в Южном Белуджистане, которая датируется С. Пигготом серединой III тысячелетия до н. э. 8 В культуре Кулли сюжет изображения, по сути дела, тот же, но отличается от кара-депинского манерой рисунка; кроме того, на сосудах там изображалась индийская горбатая корова с большими рогами.

Изображения крупного рогатого скота и птицы подтверждают большую роль скотоводства в хозяйстве оседлого земледельческого населения. Различия в фигурах животных в Южной Туркмении, Иране и Южном Белуджистане позволяют говорить о том, что в III тысячелетии до н. э. население этих областей разводило разные породы крупного рогатого скота. Скотоводство не исключало, конечно, сезонной охоты на перелетных птиц, тем более что маршруты перелетов проходят с севера на юг как раз через области распространения культур с расписной керамикой.

Существование на столь обширной территории одинакового сюжета в росписи посуды — свидетельство постоянного взаимодействия общин, населявших в первой половине III тысячелетия до н. э. восточные области распространения культур с расписной керамикой. Поэтому вполне уместно считать, что сюжет (и композиция) орнамента «коровы с птицами» возник первоначально в областях Элама (в Хузистане). Оттуда он распространился на северо-восток и, достигнув северных предгорий Копет-дага, утратил реалистичность, превратившись в орнаментальную схему.

Таким образом, изображение «коровы с птицами» является сравнительно редким и встречается на сосудах только в определенный период развития той или иной культуры; оно свидетельствует о синхронности слоев Намазга III с Сиалком III, 7, Сузами D (по старой терминологии — Сузы II) и культурой Кулли и об одинаковом хозяйственном укладе носителей этих культур на данном отрезке времени.

К содержанию 69-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Notes:

- В. М. Массон. Работы ЮТАКЭ в 1955 г. по изучению раннеанауских культур. Известия Академии наук Туркм. ССР, 1956, № 2. ↩

- Б. А. Куфтин. Работы ЮТАКЭ в 1952 г. по изучению «культур Анау». Известия Академии наук Туркм. ССР, 1954, № 1; М. Е. Массон. Краткая хроника полевых работ ЮТАКЭ за 1948—1952 гг. Труды ЮТАКЭ, т. V, 1955, стр. 239—242; История Туркменской ССР, т. I (макет). Ашхабад, 1955, стр. 25—30. ↩

- Е. Роllіег. Etude historique et chronologique sur les vases peintes de Гасгороіе de Suse. Memoires de la Delegation en Perse, t. XIII. Paris, 1912, стр. 47, 48, фиг. 168, табл. XXX, 7. ↩

- E. Herzfeld. Iran in the Ancient East. London—New York, 1941, стр. 87. ↩

- R. d e Mecquonem. Catalogue de la ceramique peinte susienne, conservee au Musee du Louvre. Memoires de la Delegation en Perse, t. XIII. Paris, 1912, стр. 145. ↩

- S. Pіggоll. Prehistoric India to 1000 В. C. London, 1952, стр. 115. Туловище коровы на рис. 12 в действительности не является пятнистым, так как оно в публикации Е. Потье покрыто штриховкой. ↩

- R. Ghirshman. Fouilles de Тёрё-Siyalk pres de Kashan. Мивёе du Louvre, serie arcllogique, t. IV, Paris, 1938, стр. 51, фиг. 7. ↩

- S. Ріggоtt. Указ. соч., стр. 243. ↩