Неравномерность археологической изученности разных районов Центральной Азии, безусловно, не может не сказаться и на хронологических привязках наскальных рисунков. Вольно или невольно материалы для датировочных сопоставлений приходится искать в районах, памятники которых дают более или менее непрерывную картину последовательной смены культур. Поэтому при хронологической классификации ранних памятников наскального искусства Средней Азии мы обращались к периодизации оседлоземледельческих культур, имеющих непрерывные шкалы для продолжительных эпох. Ангаро-прибайкальские памятники неолитической эпохи помогли, хотя бы предварительно, ограничить время бытования некоторых групп рисунков среднего Енисея. Для попыток датировать петроглифы эпохи бронзы Центральной Азии решающее значение будет иметь опора на периодизацию памятников Минусинской котловины, которая в настоящее время разработана наиболее подробно (из последних сводок см.: [Максименков, 1975 (I)]).

[adsense]

В основе хронологической классификации древних культур Минусинской котловины лежит изменчивость погребального обряда, поскольку здесь пока неизвестны памятники с жилым культурным слоем длительного накопления. Этот факт нельзя не принимать во внимание при изучении временной последовательности хозяйственных, общественных и иных «земных» проявлений человеческой жизнедеятельности. Но при изучении последовательности художественных стилей, которые, как и элементы погребального обряда, относятся к сфере общественного сознания, существенных поправок на запаздывание, по-видимому, можно не предусматривать.

Первая из археологических культур ранней бронзы, в памятниках которой оказались сопоставимые с петроглифами изобразительные материалы, это — окуневская культура.

4.1. Петроглифы и окуневская культура. Для выяснения относительной и абсолютной хронологии некоторых групп петроглифов Енисея и сопредельных областей большое значение имеют находки изображений на каменных плитах в могилах окуневской культуры, а также на стелах, относимых к той же эпохе. Окуневские находки вообще внесли некоторые существенные поправки в периодизацию культур эпохи бронзы Южной Сибири.

В результате работ Красноярской экспедиции 1962—1964 гг. была открыта новая культура — окуневская — со своеобразным обликом [Максименков, 1965; 1975 (II) и др.]. Отдельные находки памятников такого типа были известны и раньше, однако в силу их незначительного количества и некоторого сходства с андроновскими и афанасьевскими материалами они относились к раннеандроновскому или к позднеафанасьевскому времени [Комарова, 1947; Грязнов, 1950; Липский, 1961; Кызласов, 1962 и др.].

В курганах окуневской культуры оказалось много изображений.

Стенами и покрытиями каменных ящиков-могил в окуневских кладбищах иногда служили песчаниковые плиты с гравированными или выбитыми рисунками, в том числе и с изображениями личин, сопоставимыми с личинами на многочисленных каменных изваяниях Минусинской котловины эпохи бронзы. Эти находки сразу поставили вопрос о передатировке последних.

Датировка «каменных баб» Минусинской котловины до этого уже подвергалась пересмотру. Сначала они были отнесены ко времени карасукской культуры [Грязнов, Шнейдер, 1926; 1929]. Затем, в связи с находками мелкой пластики в могилах, считавшихся тогда раннеандроновскими, — соответственно к раннеандроновскому времени [Грязнов, 1950]. Поскольку теперь памятники, считавшиеся раньше раннеандроновскими и позднеафанасьевскими, оказались включенными в единую окуневскую культуру, а в окуневских могилах были найдены плиты с личинами, то и все изваяния вошли в комплекс окуневской культуры с соответствующей передатировкой примерно на пятьсот лет раньше. Датировке и семантике изваяний была посвящена кандидатская диссертация [Вадецкая, 1965 (III)], окуневской культуре в целом — докторская [Максименков, 1975 (II)]. Окуневская культура заняла достойное место в почти не менявшейся со времени С. А. Теплоухова периодизации бронзового века Южной Сибири, между афанасьевской и андроновской культурами, потеснив первую примерно на тысячу лет в древность и занимая теперь первую половину II тысячелетия до н. э. [Максименков, 1965, с. 173; 1968, с. 165; 1975 (II), с. 37].

На плитах из окуневских могил кроме уже упоминавшихся личин, есть изображения людей и разных животных [Липский, 1961; 1970; Вадецкая, 1965 (I); 1965 (II); 1970; Максименков, 1968; Леонтьев, 1970 (I); Пшеницына и др., 1975 и др.]. Подобные же изображения встречаются на каменных изваяниях и скалах. Казалось бы, нет ничего проще, как выделить группу аналогичных рисунков среди петроглифов и, соотнеся их с изображениями на плитах из могил, датировать окуневским временем.

К сожалению, спустя 15 лет после основной массы находок окуневские материалы все еще не стали предметом монографической публикации, а факты и наблюдения, представленные в отдельных статьях, содержат некоторые явные противоречия, не позволяющие уверенно опираться на них до полной публикации материалов. Этих противоречий немного, но они существенны и требуют специального рассмотрения.

4.1.1. Плиты с рисунками — строительный материал. Все обнаруженные в окуневских могилах плиты с рисунками были использованы не в связи с тем, что на них имеются изображения, а как строительный материал для сооружения ящиков-могил, в качестве стенок и перекрытий. В большинстве случаев (в связи с тем что не все данные опубликованы, точная статистика неизвестна) плоскости с рисунками были обращены не внутрь могилы, а к земляным стенам, что является дополнительным свидетельством невнимания или даже пренебрежения к рисункам со стороны участников погребальной церемонии. Вообще в археологии подобные факты наблюдаются нередко. Каменные изваяния используются как фундаменты для постройки более поздних сооружений. Обтесанные камни с рельефами и надписями обнаруживаются в кладках стен более позднего времени. Глиняная скульптура используется для забутовки проемов при перестройке сырцовых зданий и т. п. Однако во всех подобных случаях, если нет каких-либо дополнительных сведений, археолог обычно исходит из методологического принципа, который можно назвать «презумпцией вторичного использования». Иными словами, чтобы избежать ошибок в датировках, случаи вторичного использования вещей не по их прямому назначению всегда рассматриваются как относительно более поздние, если нет прямых данных, свидетельствующих о возможности вторичного использования в ту же самую эпоху. Этот принцип особенно соблюдается при работе с вещами культового характера, которые, будучи почитаемы их создателями, становились объектом надругательства или пренебрежения со стороны захватчиков или людей последующих эпох. До последнего времени такой подход к датировкам соблюдался и по отношению к окуневским памятникам (пока они не считались окуневскими).

Первой подобной находкой была стела из Знаменки (подробнее о ней см. ниже), обнаруженная в 1899 г. при рытье подполья крестьянином этой деревни. Изваяние служило перекрытием могилы [Адрианов, 1904 (I), с. 7], как впоследствии установил М. П. Грязнов, — по-видимому, карасукской [Грязнов, 1960, с. 88]. При анализе этого памятника его вторичное использование в качестве строительного материала в карасукской могиле послужило для М. П. Грязнова вполне справедливым основанием, чтобы исключить возможность синхронной (карасукской) датировки стелы и отнести ее безусловно к докарасукскому времени.

В 1953 г. такая же находка и тоже в карасукской могиле была сделана А. Н. Липским в Есинской МТС [Грязнов, 1960, с. 88; Вадецкая, 1965 (II), с. 216]. В 1957 г. А. Н. Липский нашел в аналогичных условиях выдающиеся по своему значению рисунки на плитах в могильнике Тасхазаа, Могильник тогда считался афанасьевским. Вторичное использование плит с рисунками не вызывало у А. Н. Липского никаких сомнений, и исследователь вполне резонно заметил: «Эти плиты использовались афанасьевцами этапа Тас-хазаа для покрытия погребений или в качестве прокладки между ярусами. Такое положение плит с рисунками свидетельствует о том, что последние уже не почитались строителями могильника и, видимо, принадлежат эпохе, предшествовавшей афанасьевскому этапу, возможно, еще более ранней эпохе энеолита» [Липский, 1961, с. 273]. Эта идея была поддержана С. В. Киселевым [Киселев, 1962].

Последующие массовые раскопки окуневских могил дали интересный и разнообразный материал, на фоне которого факты вторичного использования плит с рисунками перестали считаться решающими при рассмотрении вопросов датировки. Э. Б. Вадецкая писала без тени сомнения: «Вопрос о их возрасте решен… они все принадлежат племенам окуневской культуры, в начале II тысячелетия до н. э. появившимся в хакасско-минусинских степях и принесшим сюда свое оригинальное искусство» [Вадецкая, 1967, с. 34]. Использование плит в качестве строительного материала стали объяснять тем, что они хрупки, тонки, недолговечны, могли ломаться 1 и, таким образом утратив свое культовое значение, использовались при сооружении могил темп же людьми, которые их создали [Вадецкая, 1965 (II), с. 218—219; 1965 (III); 1967, с. 32—34]. Странно, что такая гипотеза не выдвигалась тогда, когда подобные плиты с изображениями считались андроновскими.

В качестве факта, подтверждающего синхронность плит с рисунками окуневскому времени, приводится находка в могиле миниатюрной каменной подвески с двусторонней гравировкой, воспроизводящей черты больших личин на стелах и плитах. Это, конечно, важный факт. Но не менее важны и случаи одновременного нахождения в одной могиле афанасьевских и окуневских горшков (Афанасьева гора, кург. 6), наличие сосудов афанасьевского облика в могилах Тас-хазаа [Леонтьев, 1975, с. 65], совпадение орнамента на костяной подвеске из афанасьевского могильника Тесь I (кург, 15, мог. 2) с украшением головного убора одной из окуневских стел [Леонтьев, 1975, с. 65; Вадецкая, 1967, рис. 19] и др. Правда, все это — единичные, разрозненные факты, которые до полной публикации материалов не могут свидетельствовать ни «за», ни «против».

Неодиночные факты говорят о явной неоднородности погребального обряда окуневской культуры в некоторых его чертах. Ведущей формой окуневской могилы считается ящик из плит, ориентированный в широтном направлении. Вместе с тем отмечается и наличие грунтовых ям, и иная ориентировка [Максименков, 1965, с. 169]. Автору этих строк довелось в 1963 г. раскопать небольшой окуневский могильник Черемушный Лог I, где среди «ящиков» с указанной ориентацией была грунтовая яма, в которой был погребен мужчина совсем по другому обряду с явно неолитическим инвентарем [Хлобыстин, Шер, 1966]. В этой связи уместен вопрос: насколько монокультурны материалы, собранные сейчас в комплексе окуневской культуры? Этот вопрос в равной мере относится как к находкам, полученным в результате раскопок окуневских курганов, так и к тем памятникам изобразительного искусства, которые в настоящее время принято считать окуневскими.

4.1.2. Неоднородность окуневских стел. Хотя окуневские стелы привлекали к себе внимание трех последних поколений исследователей, до недавнего времени не было их более или менее подробной классификации.

М. П. Грязнов и Е. Р. Шнейдер смогли уверенно отделить изваяния эпохи бронзы от древнетюркских, сделав тем самым большой шаг вперед, поскольку до этого все минусинские «каменные бабы» рассматривались вкупе.

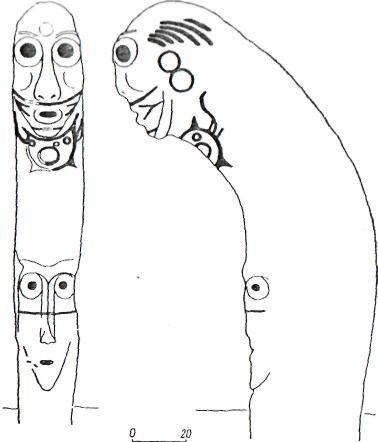

Классификацией окуневских стел занималась Э. Б. Вадецкая, собравшая данные более чем о 150 изваяниях. Это достаточно большое число, и следовало ожидать, что в результате классификации появится какая-то типология окуневских стел. К сожалению, сама классификация осталась неопубликованной, а ее результаты, которые надо принимать на веру, привели автора к убеждению, что «все три группы изваяний стилистически едины и принадлежат к одной культуре» [Вадецкая, 1965 (I), с. 12]. При этом все же Э. Б. Вадецкой выделяются три группы, которые, в свою очередь, делятся на подгруппы. По словесным характеристикам, однако, очень трудно понять, какие стелы относятся к тем или иным группам и подгруппам. Благодаря разъяснениям А. А. Формозова [Формозов, 1969(II), с. 195] можно понять, что из опубликованных памятников к первой группе — реалистической — относится фактически только одно изображение (рис. 111). Ко второй — нереалистической, простой — относятся изображения личин с двумя глазами, без носа, с поперечной чертой под глазами, без головного убора, но иногда с изображением волос или нимба из лучей (рис. 112). К третьей группе — нереалистической, сложной — относятся, по существу, все остальные стелы и плиты с личинами.

А. А. Формозов подошел более осторожно к характеристике стилистического разнообразия окуневских стел, заметив, что оно «заставляет крайне внимательно рассмотреть вопрос, одновременны ли они, принадлежат ли они к одной культуре» [Формозов, 1969 (II), с. 197]. Однако уже тремя страницами ниже согласился с тем, что доказательство окуневской принадлежности подавляющего большинства изваяний Минусинской котловины является бесспорным [Формозов, 1969 (II), с. 201].

Теоретически, конечно, можно предположить, что эти утверждения подкрепляются какими-то неопубликованными данными. Ведь из учтенных сейчас более чем 150 изваяний и плит с изображениями личин опубликована едва половина, причем самой полной публикацией остается вышедшая 50 лет назад статья М. П. Грязнова и Е. Р. Шнейдера. Однако, если судить по тем данным, которые сейчас известны, стилистическое и хронологическое единство минусинских изваяний более чем сомнительно.

Одним из оснований для датировки минусинских изваяний окуневским временем является сопоставление изображений личин на стелах с изображениями на костяных пластинках и стеатитовых фигурках, найденных в окуневских могилах. На самом деле сходство между ними лишь в том, что и те, и другие, и третьи изображают человеческие лица. Стилистическое подобие обнаруживается только между изображениями на костяных пластинках и усть-есинским изваянием «Кыс-таш» (рис. 111). Но изваяние «Кыс-таш» было найдено вне комплекса. Его этнокультурная атрибуция неизвестна. К тому же на костяных пластинках и стеатитовых фигурках отсутствует очень важный для окуневской культуры признак, прослеженный даже на черепах погребенных,— изображение раскраски лиц поперечными полосами.

Выше (см. с. 175) уже отмечалось, что, если рассматривать только сюжеты, «единств» можно найти много, и в силу своей тривиальности они не помогут конкретно-историческому различению особенностей первобытного искусства тех или иных культур (везде козлы, везде стрелки из лука, везде люди и т. д.). По-видимому, исследователи минусинских стел предпочли сюжетную линию анализа, и поэтому во всех группах оказались в общем похожие изображения человеческого лица или антропоморфной личины, в том числе и в самуських материалах, и на скалах Мугур-Саргола. Если же обратиться не к сюжетным, а к морфологическим особенностям — а именно они формируют тот или иной стилистический канон, — уверенность в неоднородности окуневских стел возрастает.

Для одной определенной группы стел («сложная, нереалистическая») характерна подчеркнутая вертикальность в структуре расположения изображений. Они как бы нанизываются на одну мысленную вертикальную ось. Кроме вертикальной структуры этим стелам свойственна четко различимая трехчастность: вверху объемное изображение головы животного (барана, лося) или человека, в середине — «сложная нереалистическая личина», внизу — хищник (рис. 113). Не все изваяния, стоящие до сих пор в степи со скрытой под почвой нижней частью, раскопаны. Поэтому не исключено, что на некоторых из тех, что сейчас известны как двухчастные, может оказаться изображение скрытое пока от глаза наблюдателя под поверхностью почвы.

Другая, пожалуй, наиболее многочисленная группа из «нереалистических сложных» не содержит такого же четкого трехчастного деления: вверху объемных изображений нет, а внизу — либо нет, либо еще неизвестно, есть оно или нет, но почти всегда у этих стел в верхней части выбиты солярные и иные знаки, а средняя личина остается на том же месте — в середине стелы, ближе к ее низу (рис. 114). Возможно, что здесь проявилось действие закона редукции: обе части, и верхняя и нижняя, продолжают сохранять семантическую отмеченность, а главная, средняя, личина, остается почти в полном виде и вносит тем самым функцию избыточности информации для современников или ближайших потомков. По-видимому, об этом же говорит и некоторое упрощение детализации самой центральной личины. На трехчастных стелах личины содержат больше различных деталей.

Если это так и закон редукции действительно проявляется здесь, то между созданием этих двух групп стел должно было пройти какое-то время, и не очень короткое. Иными словами, в любом случае рассмотренные изваяния не производят впечатления одновременных. Правда, это еще не значит, что они не принадлежат к одной культуре. В периодизации эпохи бронзы Южной Сибири возобладала теория последовательной смены культур, которая рассматривает археологическую культуру как исторический период [Грязнов, 1969, с. 20]. Но культуры могли существовать более продолжительное и менее продолжительное время. При этом и темп изменений тех или иных составляющих: орудий труда, оружия, утвари, жилищ, погребальных ритуалов, искусства — неравномерен. Первые (орудия труда, оружие), как известно, более динамичны, последние — консервативнее.

Если говорить о стиле, то изваяния типа Усть-Есинского (рис. 111) не обнаруживают никаких признаков сходства с двумя рассмотренными группами. В то же время они имеют некоторые общие черты с изображениями на костяных пластинках из окуневских могил.

Личины на плитах (рис. 115) могут быть выделены в четвертую группу. Они, безусловно, однотипны с личинами на скалах (рис. 61, 116). Здесь тоже, кажется, наблюдается любопытная эволюция. Часть таких личин выбита на узких гранях стел и сохраняет элементы объемной, барельефной моделировки. В этих случаях они часто имеют редуцированные признаки «сложных нереалистических»: отростки и лучи вверх и в стороны от головы. По мере «перемещения» личин на широкие плоскости эти детали встречаются реже или упрощаются.

Конечно, все сказанное выше является не результатом анализа, а суммированием предварительных впечатлений от знакомства с опубликованными данными. Тем не менее думается, что и при полной публикации корпуса окуневских стел доказать их хронологическую однородность будет трудно, особенно если вспомнить абсолютные даты, к которым привязывается окуневская культура: первая половина II тысячелетия до н. э. Позже уже наступает время андроновской культуры, а, по теории ведущих исследователей археологии Минусинской котловины, культуры эпохи бронзы не могли сосуществовать, а сменяли друг друга полностью. Следовательно, надо признать, что за 500—700 лет в искусстве окуневцев не произошло никаких серьезных изменений, влияний, заимствований. А это маловероятно.

4.1.3. Стела из Знаменки и плита из Разлива. Упоминавшейся выше Знаменской стеле (рис. 117) суждено было сыграть выдающуюся роль в археологии эпохи бронзы Минусинской котловины. Первый раз благодаря ей, вернее, ее вторичному использованию при сооружении карасукской могилы, удалось приблизительно датировать большую часть подобных изваяний дотагарским временем (карасукским). Затем, после обнаружения архивных материалов, в которых упоминались находки в могиле, перекрытой стелой, датировка была уточнена и передвинута к еще более раннему времени (раннеандроновскому). Сейчас знаменская стела, а точнее, выбитое на ней изображение быка может помочь еще более достоверной датировке, но уже не только изваяний, но и окуневских могил с рисунками на плитах.

В 1974 г. М. Н. Пшеницыной, В, А. Завьяловым и Б. Н. Пяткиным были завершены раскопки размытого водохранилищем окуневского кургана Разлив X. Наряду с другими интересными находками окуневского облика здесь опять же оказались плиты с рисунками (рис. 105), которые служили стенками могил. Среди многих рисунков, представляющих необычайный интерес и заслуживающих специального исследования, хотелось бы в связи с темой этой главы обратить внимание на рисунки быков. Помещенные рядом с рисунками с оз. Биле [Рыгдылон, 1959, табл. XIII] и с рисунком быка на, знаменской стеле, быки из Разлива X (рис. 118) настолько очевидно «вписались» в эту группу, что всякие словесные рассуждения об их сходстве, а точнее, об их полном стилистическом единстве будут менее убедительными, чем визуальное сравнение. Вот уж поистине тот случай, когда ЭВМ на вопрос о мере сходства даст ответ: «единица»! Но что из этого следует?

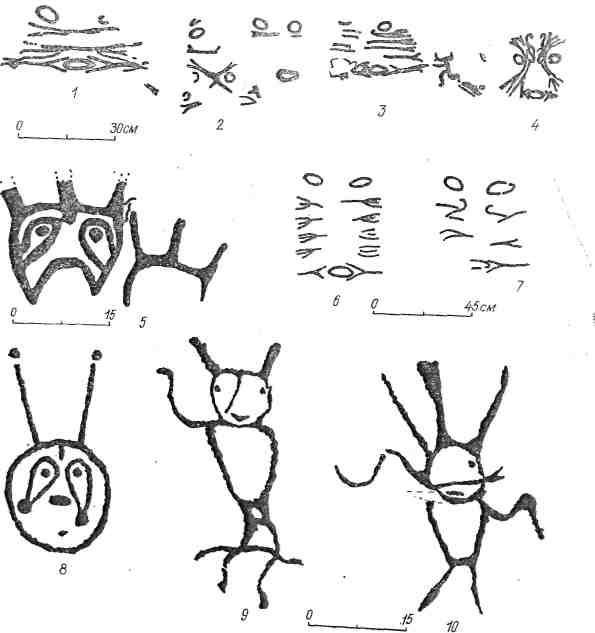

Рис. 116. Личины на скалах: 1—6, 9—10 — Усть-Туба; 6—7 — Джойский порог; 8 — Тас-хазаа; 1—4, 6—7 охра, остальные — выбивка

Обратимся к очень последовательным и логичным рассуждениям М. П. Грязнова по поводу датировки знаменской стелы [Грязнов, 1960]. Исходя из «презумпции вторичного использования» изваяния в качестве перекрытия карасукской могилы, М. П. Грязнов показал, что сама стела не может быть синхронна карасукской культуре, а относится к раннеандроновскому времени (в свете работ Э. Б. Вадецкой — соответственно к окуневскому). Что же касается рисунка быка, то, как столь же убедительно показал М. П. Грязнов, он не может быть синхронным стеле ввиду того, что перекрывает один из элементов стелы, не считаясь с ним и нарушая композицию (см. рис. 117). Рисунок быка был сделан позже, чем сама стела, и, как считал М. П. Грязнов, относится к карасукской эпохе (соответственно с поправками Э. Б. Вадецкой — к андроновской). Но изображение быка на Знаменской стеле и изображения быков на плитах из Разлива X стилистически едины (см. рис. 118). Следовательно, если принять гипотезу Э. Б. Вадецкой, рисунки из Разлива X, как и рисунок быка на стеле из Знаменки, должны относиться к андроновскому или более позднему времени. Получается парадоксальный, если не абсурдный, вывод: если основное изображение на знаменской стеле окуневское, то плита из Разлива X — андроновская или более поздняя, но она не может быть ни андроновской, ни более поздней потому, что она служила стенкой могилы с типично окуневским инвентарем. Если же признать, что изображения быков из Разлива X и на стеле из Знаменки окуневские, то сама стела с личиной и знаками должна быть отнесена к более ранней эпохе, а вместе с ней и другие ей подобные. Но в таком случае не может быть и речи ни об однородности, ни об окуневской датировке всех стел с личинами. Находками в Разливе X обе эти идеи практически полностью опровергаются.

В связи с этим целесообразно все же вернуться к «презумпции вторичного использования». Если плиты из Разлива X были использованы при сооружении окуневских могил уже после того, как было забыто их первоначальное назначение, то они должны относиться к более ранней эпохе, нижнюю дату которой указать трудно, а стелы типа знаменской — к еще более раннему времени. В таком случае догадки А. Н. Липского о возможном неолитическом возрасте окуневских стел [Липский, 1969, с. 158] не кажутся столь фантастичными. Но, к сожалению, все это не только не проясняет ситуацию, а, наоборот, усложняет ее. В принятой сейчас периодизации археологических памятников Минусинской котловины, построенной на основе жесткой схемы последовательной смены одних культур другими, пока нет места ни доокуневским плитам с рисунками, ни еще более ранним стелам с личинами. Правда, археология добывает факты, для того чтобы вносить уточнения в существующие схемы, а в рамках жестких схем всегда бывает трудно объяснить многообразие и сложность истинных путей развития культуры.

Рис. 118. Минусинская котловина. Изображения быков: 1 — оз. Било [Рыгдылон, 1959]; 2, 4 — Разлив X [Пшеницына и др., 1975]; 3 — Знаменка [Грязнов, 1960]

Но это только одна из возможных альтернатив. Нельзя полностью отрицать и другую возможность: плиты с рисунками были использованы близкими современниками их создателей, но враждебными по отношению к последним. Тогда можно будет найти место этим памятникам в принятой периодизации, но придется отказаться от теории последовательной смены культур. Относительно данной теории, как известно, имеется столько же доводов «за», сколько и «против».

Более пристального рассмотрения требуют и некоторые бесспорные факты. Например, изображения личин на стелах и плитах в тех случаях, когда они близки к реальным человеческим лицам (рис. 111, 114), имеют признаки явной европеоидности и долихокранности, в то время как черепа из окуневских могил отличают брахикранность и признаки монголоидности. Европеоидность и длинноголовость свойственна и изображениям на костяных пластинках, и стеатитовым фигуркам.

Другой пример: если каменная подвеска с изображением «простой нереалистической» личины была найдена не в ящике, а в грунтовой могиле (к сожалению, данные не опубликованы), то этот факт просто выпадает из системы доказательств окуневской принадлежности личин, поскольку не доказана окуневская, а не неолитическая (как в Черемушном Логу I) принадлежность грунтовых ям. Надо думать, что после публикации материалов окуневской культуры многие неясные сейчас вопросы прояснятся, хотя не исключено и противоположное.

Во всяком случае, в последних публикациях, посвященных окуневским памятникам, уже нет столь категоричных утверждений об их полной однородности и синхронности, как об этом писала Э. Б. Вадецкая. «Если рассматривать окуневское искусство в историческом плане, то в нем можно выделить два слоя: ранний, восходящий к неолиту, состоящий из образов лося, птиц и, может быть, хищного зверя; поздний, возникший с переходом окуневцев к производящим формам хозяйства, представленный в первую очередь образами домашних животных и антропоморфными изображениями» [Максименков, 1975 (II), с. 10].

Пользуясь терминологией, принятой в настоящей работе, можно сказать, что в приведенной цитате речь идет о развитии окуневского искусства в плане содержания.

Об изменениях в плане выражения пишет другой исследователь: «Изобразительное искусство окуневской культуры за время ее существования претерпело значительную эволюцию. Стиль ранних изображений человека можно охарактеризовать как примитивно-реалистический, позднее, в период расцвета культуры, появляются более изощренные, сложные, по классификации Э. Б. Вадецкой, изображения, насыщенные символикой. В то же время намечается тенденция к схематизации, которая достигает своего апогея в личинах джойского типа, свидетельствующих о вырождении древних традиций и упадке окуневского искусства» [Леонтьев, 1976, с. 136].

К сожалению, ни первый, ни второй автор не приводит каких-либо фактов, опираясь на которые можно было бы сказать: вот эти рисунки относятся к ранней стадии окуневской культуры, а такие-то — к более поздней. Г. А. Максименков исходит из посылки о том, что окуневцы сначала были охотниками, а потом стали скотоводами. При этом он сам пишет, что судить о качественном характере окуневского скотоводства «нельзя из-за почти полного отсутствия в могилах костей домашних животных» [Максименков, 1975 (II), с. 36]. Следовательно, доказательством перехода окуневцев от охоты к скотоводству служат те же самые рисунки, разновременность которых требуется доказать. Получается порочный круг. Между тем некоторые опубликованные данные показывают, что изображения диких и домашних животных встречаются на плитах, найденных в одних и тех

же курганах [Вадецкая, 1965 (I), с. 174; Леонтьев, 1970 (I), с. 266—267].

Н. В. Леонтьев исходит в конечном счете из закона редукции стиля и, по всей вероятности, стоит на верном пути. Однако и в его построениях нет полного согласия с фактами, Н. В. Леонтьев не может не знать, что помещенная им в разряд «вырождающихся» личина, найденная в 1969 г. в устье Тубы 2, нарисована рядом с другими, в том числе и с такой, которую он считает «изощренной» (см. рис. 116:4).

Однако главная суть, конечно, не в этих противоречиях или несоответствиях. Главное противоречие в работах Э. Б. Вадецкой, Г. А. Максименкова и Н. В. Леонтьева, посвященных окуневскому искусству, порождено тем, что ими игнорируются факты вторичного использования плит с рисунками при сооружении окуневских погребальных памятников. С этой точки зрения все остальные противоречия и несоответствия несущественны, поскольку они почти полностью снимаются, если признать рассмотренные изобразительные материалы до-окуневскими — частично афанасьевскими, а частично, по-видимому, еще более ранними. К первым можно отнести изображения скорее мифических, чем реальных, животных и птиц на плитах из окуневских могил, а также личины без абриса головы. Ко вторым — часть антропоморфных стел, типа знаменской, которая вместе с изображениями на плитах из Разлива явилась ключом к разгадке некоторых вопросов хронологии ранних форм искусства Минусинской котловины. Если принять доокуневскую датировку знаменской стелы и плит с рисунками, то становятся вполне объяснимыми и запряженная быками колесная повозка, и скотоводческая тематика, и европеоидный облик «портретов», и «раскраска» на мордах быков, и отсутствие костей домашних животных в окуневских могилах, и неоднородность памятников, «зачисленных» сейчас в состав окуневской культуры.

4.2. «Маски» Мугур-Саргола и Бижиктиг-Хая. В 1881 г. А. В. Адрианов обнаружил близ Кызыл-Мажалыка в урочище Бижиктиг-Хая группу необычных для Центральной Азии петроглифов — стилизованные изображения человеческих голов с намеченными чертами лица и с ветвистыми рогами. В 1953 г. петроглифы этого пункта были изучены и опубликованы А. Д. Грачом [Грач, 1957]. Спустя несколько лет большое скопление идентичных рисунков было открыто руководимой А. Д. Грачом Саяно-Тувинской экспедицией в ставшем теперь знаменитым урочище Мугур-Саргол [Грач, 1969].

По общему мнению целого ряда исследователей, проявивших повышенный интерес к «маскам» Мугур-Саргола, они датируются эпохой бронзы и сопоставимы с окуневскими личинами [Формозов, 1969 (II), с. 102; Вайнштейн, 1974, с. 15; Дэвлет, 1975; 1976 (II) и др.]. С «общим мнением», как известно, спорить трудно, однако некоторые которые неясные вопросы датировки этих рисунков продолжают оставаться без ответа. Между тем с каждым годом приближается момент, когда они скроются в водах водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС.

А. А. Формозов высказал свои соображения о датировке этих рисунков без какого-либо анализа, по общему впечатлению. Естественно, что при таком подходе прежде всего в глаза бросается сходство, а не различие. Поэтому в любых изображениях человеческого лица, созданных людьми, никогда друг с другом не соприкасавшимися, всегда можно найти много общих черт, в том числе и искусственных, связанных с тем или иным ритуалом. М. А. Дэвлет приводит рисунок ритуального наголовника одного из африканских племен, на котором линии раскраски лица очень похожи на те, что выбиты и на «масках» и на окуневских личинах [Дэвлет, 1976 (II), с. 17]. Но вряд ли кто-то решится на этом основании сближать во времени и пространстве племя ань-янг и древних жителей верхнего и среднего Енисея.

[adsense]

Теперь, когда неоднородность окуневского искусства признается всеми, общего сравнения «масок» с личинами недостаточно. Тем более что и сами «маски», как это показала М. А. Дэвлет, далеки от однородности: среди них выделяется не менее шести групп по иконографическим признакам [Дэвлет, 1976 (II), с. 11 — 13] и, надо полагать, этим возможности их классификации не исчерпываются.

Совершенно неизученными остаются пока технические приемы «рисования» масок. По предварительным наблюдениям автора в 1971 г., большинство из них выбито единой техникой с использованием каменного инструмента, что может служить косвенным подтверждением их глубокой древности. Но для серьезных выводов этого мало: нужны специальные способы фиксации (стереофотография) и эксперименты, подобные тем, что проводились на среднем Енисее Н. Л. Подольским и автором этих строк, а также П. В. Леонтьевым [Леонтьев, 1970 (I), с. 267]. Сопоставляя весьма предварительные наблюдения по Мугур-Сарголу с данными, полученными в Минусинской котловине, следует отметить, что техника выбивки личин, считающихся окуневскими, и мугур-саргольских масок различна. Хотя М. А. Дэвлет и не занималась специально фиксацией техники, но по опубликованным ею копиям и фото, а также по снимкам, представленным в настоящем издании, видно, что некоторые «маски», особенно наиболее впечатляющие, выполнены в технике контррельефа, при которой основные черты лица образуются не выбивкой поверхности камня, как на многих петроглифах, в том числе и на минусинских личинах, а, наоборот, удалением поверхности фона вокруг глаз, рта, носа и т. п.

Чтобы доказать сходство между мугур-саргольскими и минусинскими личинами, нужно показать совпадения не по общим признакам, которые будут свойственны любым антропоморфным изображениям в любую эпоху далее на разных континентах, а по специфическим особенностям и деталям, свойственным только данной культуре.

Такой специфической особенностью минусинских изображений являются изображения поперечных полос с развилками на концах, постоянно повторяющиеся не только на антропоморфных личинах, но и на мордах животных (Черновая VIII, Разлив).

Последнее обстоятельство очень важно, ибо говорит о большой ритуальной значимости этого признака. Ни на одной из «масок» Мугур-Саргола — Чинге и Бижиктиг-Хая нет изображений раскраски поперечными полосами. Этот факт уже требует осторожности при сопоставлении тувинских и минусинских антропоморфных изображений.

Ни разу не встречается на тувинских «масках» и столь устойчивый для минусинских изображений признак, как «трехглазость». При внимательном подетальном сопоставлении обнаруживаются существенные различия и в изображении глаз, носов, ртов, общего абриса лица и т. п. При всей стилизации тувинские «маски» намного ближе к изображениям реальных человеческих лиц, чем минусинские личины, стилизация которых создает особую избыточность информации, направленную на безошибочное распознавание определенного мифического образа.

В результате такого «отсева» остается очень небольшое число тувинских антропоморфных изображений, которые действительно сходны с минусинскими. Группа личин на скале Изирих-тас, что значит «Пьяный камень» [Липский, 1970, с. 173, рис. 6; Леонтьев, 1970 (I), с. 267, рис. За; Дэвлет, 1976 (II), с. 15, рис. 9:4] имеет одну совершенно точную аналогию в Туве [Дэвлет, 1976 (II), рис. 4: 29] и четыре менее точные [Дэвлет, 1976 (II), рис. 5:25; рис. 6: 7 и рис. 7: 12]. Одно из явно поздних, выбитых металлическим инструментом минусинских изображений человеческого лица (рис. 119) может быть с некоторой натяжкой сопоставлено с подобной тувинской личиной [Дэвлет, 1976 (II), с. 10, рис. 4: 26]. Если учесть, что общее количество тувинских «масок» — более 200, а минусинских личин — более 150, действительных совпадений получается не так уж и много. Причем, что особенно важно, в отмеченных выше случаях совпадения оказываются не по ведущим, а по редким типам, не отражающим основные особенности ни тувинских «масок», ни минусинских личин.

Таким образом, «общепризнанная» датировка тувинских «масок» окуневским временем не может пока считаться доказанной, не говоря уже о том, что датировка окуневским временем всех минусинских личин, как это было показано выше, сама по себе далеко не бесспорна.

К сожалению, пока ничего позитивного добавить к вопросу о датировке тувинских масок нельзя. И не только потому, что отрицать легче, чем доказывать, но и оттого, что Мугур-Саргол, уникальный памятник древней культуры, остался пока, к сожалению, в числе недостаточно изученных. Во всяком случае, можно твердо сказать, что «маски» не являются самыми древними рисунками Мугур-Саргола, поскольку изображение марала, выполненное в совершенно иной технике тонкой гравировки, перекрыто отдельными выбоинами, идентичными по технике и следам инструмента изображениям «масок» (рис. 11).

4.3. Искусство андроновской и карасукской культур Средней и Центральной Азии. С наступлением эпохи развитой бронзы в искусстве народов, населявших в древности степи и предгорья Евразии, появляются некоторые общие черты, обусловленные, по-видимому, резким возрастанием интенсивности взаимных контактов и усилением диффузии. Это обстоятельство затрудняет анализ исходных данных, поскольку на огромных пространствах наскальные рисунки становятся более схематичными и более однородными. Существующая методика оказывается недостаточно чувствительной для выделения их специфических локальных и временных стилистических особенностей. Возможно, что дело не в методике, а в проявлении единых в своей основе закономерностей развития искусства степных культур эпохи бронзы.

Правда, существует и другое мнение об искусстве этих культур: «Афанасьевская и андроновская, катакомбная и срубная, поздняковская и абашевская, тшцинецкая и кизил-кобинская, северокавказская и фатьяновская культуры не знают никаких произведений искусства, кроме достаточно однообразно орнаментированных сосудов» [Формозов, 1969 (II), с. 225]. Надо полагать, что в основе такого мнения лежат по крайней мере три исходные посылки: 1) рассмотренная выше теория неравномерного распространения искусства первобытности; 2) неверное понимание роли орнамента как явления художественной культуры; 3) очень редкие находки фигуративных изображений при раскопках памятников этих культур. Недостаточная обоснованность двух первых посылок представляется вполне очевидной. Третья — заслуживает специального рассмотрения.

Действительно, находки изобразительных материалов в раскопанных жилищах и погребальных сооружениях степных культур эпохи бронзы крайне редки. С точки зрения строгой статистики их нетрудно было бы представить случайными. Но нельзя забывать, что с той же статистической, т. е. вероятностной, точки зрения речь должна идти о случайности подобных находок не для андроновской или какой-либо иной культуры в целом, а только в отношении раскопанных жилищ и могил. Иными словами, чтобы признать редкие находки изобразительных (фигуративных) материалов случайными, нужно допустить, что их делали так же часто, как глиняную посуду, бронзовые ножи, серпы и тому подобные предметы. Но если, скажем, в андроновской семье на один-два десятка глиняных сосудов приходился всего один амулет с изображением, например, животного, который к тому же передавался от поколения к поколению и «жил» несоизмеримо дольше хрупкого керамического горшка, то следует ли ожидать, что такая вещь будет при раскопках встречаться столь же часто, как и черепки битой посуды? В андроновских памятниках не менее редко встречаются, например, предметы боевого вооружения. Но можно ли на этом основании сделать вывод, что андроновцы были убежденными пацифистами?

Рассмотренные выше противоречия в датировках окуневских изобразительных памятников и высокая вероятность принадлежности многих из них к афанасьевской эпохе показывают, что отсутствие в могилах данной культуры изображений еще не является свидетельством отсутствия у данной культуры искусства.

Как ни редки находки изображений в памятниках андроновской и близких к ней культур, их нельзя не принимать во внимание.

На одном андроновской керамическом сосуде из Исаковского могильника имеется очень схематичное геометризованное изображение животного [Сальников, 1967, с. 314, рис. 49:9]. Несколько иные по иконографии, но тоже схематичные и геометризованные зооморфные изображения известны на сосуде из могильника Полянки, относящегося: к срубной культуре [Збруева, 1952, с. 165; Формозов, 1958; с. 140; 1969 (II), с. 247].

Тенденция к геометрнзации зооморфных изображений хорошо согласуется с общей направленностью декоративного искусства андроновской культуры, проявившейся в особом, геометризованном стиле орнамента на глиняной посуде. Одним из устойчивых элементов андроновского орнамента является изображение свастики — древнего солярного символа. Свастика встречается на андроновских сосудах как в «чистом» виде, так и в переплетении с другими элементами орнамента.

Среди наскальных рисунков среднего Енисея выделяется четкая группа геометризованных схематичных изображений, которые, с одной стороны, не «привязываются» ни к одному из известных периодов, с другой — совпадают по стилю с упоминавшимися изображениями на керамике. К этой группе прежде всего относятся рисунки из Оглах-ты III (рис. 100).

Изображение свастики встречается среди рисунков Саймалы-Та-ша [Помаскина, 1976, с. 23, рис. 60]. Наряду с этим символом можно отметить серию изображений «солнечноликих божеств» из Саймалы-Таша, Тамгалы и других памятников (рис. 34, 43—45). Правда, следы солярного культа известны не только на памятниках андроновской культуры, они отмечены и у других, проникавших в Среднюю Азию, культур «степной бронзы». Тем самым атрибуция изображений солярного характера затрудняется. Но, с другой стороны, среди известных предшествующих и последующих культур нет таких, которые можно было бы с большей вероятностью связать с указанной серией солярных изображений.

Таким образом, выделение в петроглифах Средней Азии и Южной Сибири пласта рисунков срубно-андроновского времени, помимо рассмотренных выше изображений конных колесниц, не более чем гипотетично и требует дальнейшей проверки. То, что изображения этого типа встречаются относительно редко, согласуется с высказанной в литературе концепцией о переменах в культовой практике андроновцев, наступивших в результате хозяйственных, экономических и социальных перемен [История Сибири, 1968, с. 178].

Итак, достоверно андроновские фигуративные изображения, найденные при раскопках, в комплексе, не просто редки, а фактически единичны. Однако это обстоятельство свидетельствует вовсе не о том, что андроновцы не знали изобразительного искусства [Формозов, 1969 (II), с. 225], а только о том, что нам оно пока неизвестно. Одним из главных отличительных признаков андроновской культуры является орнамент на глиняной посуде. Его богатство, своеобразие и особая регулярность неоднократно подчеркивались специалистами [История Сибири, 1968, с. 176; Сорокин, 1966, с. 6 и др.]. Трудно предположить, что художественная культура андроновского общества была такой односторонней, что, достигнув высокого уровня в декоративно-прикладном искусстве, она не знала бы совсем изобразительного.

Не менее сложным делом оказались и попытки выделить среди наскальных рисунков Центральной и Средней Азии те, которые относятся к карасукской культуре Южной Сибири и подобным ей культурам на Оби, в Казахстане и Средней Азии.

По первому впечатлению, среди карасукских находок встречается довольно много вещей с изображениями животных, особенно их голов (из последних сводок см. [Членова, 1972, с. 47—48 и табл. 9]). Но при более близком знакомстве оказывается, что почти все они происходят из случайных находок и непосредственно не связаны с какими-либо материалами, которые бесспорно бы свидетельствовали об их принадлежности к карасукской культуре. Это сомнение усиливается еще и потому, что среди многих сотен карасукских могил, раскопанных недавно Красноярской экспедицией, тоже не было обнаружено сколько-нибудь выразительных изобразительных материалов. Во всяком случае, в печати пока таких данных нет. Единственная находка, к которой хоть как-то можно было «привязаться», — нож из раскопок А. Н. Липского в Абакане [Липский, 1956, с. 111; Членова, 1972, табл. 9:7] — тоже не может служить твердой опорой, поскольку высказывались сомнения в принадлежности к карасукской культуре всего этого комплекса [Хлобыстина, 1970, с. 275].

Примерно так же трудно определить принадлежность нескольких бронзовых кинжалов с зооморфными навершиями рукояток, рассмотренных Н. Л. Членовой [Членова, 1976; табл. 7 и с. 64—69]. Попытки Н. Л. Членовой датировать эти вещи «перекрестным» методом на основании привлечения отдаленных северокитайских и переднеазиатских аналогий приводят автора к выводу о том, что они могли бытовать в XIV—VII вв. до н. э.

Относительно датировок и последовательности этапов карасукской культуры у исследователей нет единого мнения. Их полемика достаточно полно освещена в литературе, и здесь не место для ее рассмотрения. Чем шире круг аналогий, привлекаемых для датировки карасукских зооморфных наверший, тем труднее выделить именно те стилистические особенности, которые могли бы считаться «чисто» карасукскими. К тому же при опоре на зооморфные навершия рукояток нет полной уверенности в том, что данная вещь изготовлена в местной художественной традиции, а не является предметом импорта. Поэтому следует попытаться найти хронологические признаки в самих петроглифах, не отказываясь в некоторых случаях и от сопоставления со стилистическими особенностями зооморфных наверший, особенно с теми, которые обладают спецификой.

Вернемся к изображениям колесниц из Тувы и Монголии, особенно из Монгольского Алтая. Для них характерно сочетание элементов типа «план» — «план», причем в качестве упряжных животных всегда показаны лошади. Выше уже говорилось о том, что едва ли эти рисунки старше конца II тысячелетия до и. э. С другой стороны, они не могут быть намного моложе начала I тысячелетия до н. э., времени, когда в Центральной Азии зарождается ранний звериный стиль, а. изображения колесниц вообще исчезают.

Очень интересным для нашей темы является изображение колесницы из Дарви сомона [Дорж, Новгородова, 1975, с. 41—42, рис. на с. 77]. Если рассматривать только изображения упряжных лошадей, без колесницы, то бросается в глаза их стилистическое сходство с ранним этапом звериного стиля. Но самое главное в данном случае то, что рисунок колесницы из Дарви сомона выбит на оленном камне. Датировка оленных камней — это большая, самостоятельная проблема, которая уже много лет привлекает внимание археологов [Радлов, 1892 (I); Окладников, 1954; Окладников, Запорожская, 1970: Членова, 1962 (I); Волков, 1967 и др.]. (Из последних сводок см. [Вайнштейн, 1974].) Датировки оленных камней предположительны. Большинство исследователей относит их к сакской эпохе, рассматривая причудливые изображения оленей на этих камнях как часть скифо-сибирского звериного стиля. Вместе с тем некоторые факты указывают как будто бы на то, что оленные камни старше классических скифо-сибирских древностей. В Монголии у перевала Эгин дабан (хребет Хангай) раскопана плиточная могила. «При ее сооружении было использовано 19 оленных камней и отдельных их обломков. Это — наиболее яркий пример вторичного использования оленных камней при сооружении плиточных могил, указывающий на относительное хронологическое соотношение данных памятников» [Волков, Гришин, 1970, с. 444]. Ножи и кинжалы с зооморфными навершиями, которые датируются концом карасукского времени, имеют довольно точные аналогии в изображениях на оленных камнях [Членова, 1972, табл. 9; 1976, табл. 7; Волков, 1967, рис. 29]. Оленный камень 14 из Ушкийн-Увэра имеет изображения «топора и особенно кинжала несомненно ранние, характерные для карасукских образцов, поэтому камень может быть отнесен к началу I тысячелетия до н. э.» [Волков, Иовго-родова, 1975, с. 84].

Из недавних открытий, проливающих свет на эту проблему, следует отметить раскопки кургана Аржан и сделанные при этом М. П. Грязновым и М. X. Маннай-оолом наблюдения: «В каменной насыпи кургана над камерой 34а найден обломок оленного камня. Ясно виден пояс с подвешенным к нему луком, кинжалом и оселком, а ниже — ряды фигур оленей и кабанов. Камень по аналогии с монгольскими оленными камнями следует датировать временем поздней бронзы, а изображения на нем, как и на других подобных камнях, близки по стилю к раннескифским изображениям Саяно-Алтая. Кабаны, в частности, того же стиля, что и упомянутый кабан на бляшке из камеры 26а. Датировка Аржана VIII—VII вв. до и. э., к чему склоняются сейчас некоторые исследователи, в том числе и авторы, смущает других наличием в кургане произведений искусства, выполненных в сложившемся уже скифо-сибирском зверином стиле. Но оленные камни, особенно найденный нами, показывают, что многие существенные черты саяно-алтайского варианта этого стиля создавались в Монголии и Саяно-Алтае еще в доскифское время, в XII — IX вв. до н. э.» [Грязнов, Маннай-оол, 1974, с. 195].

В свете всех этих новых данных предположение о карасукском возрасте камня из Дарви сомона с изображением колесницы не кажется столь безосновательным 3. Тем более что мотив колесницы совершенно нехарактерен для репертуара развитого скифо-сибирского искусства.

Изображения на оленных камнях заслуживают внимания и еще с одной точки зрения. При попытках распределить их по разным типам учитывалась и трехчастная вертикальная структура изображений, и стилистические особенности изображений животных [Членова, 1962 (I); Волков, 1967; Вайнштейн, 1974]. В. В. Волков отнес к разным группам камни с «реалистическими» изображениями и камни с фигурами оленей, имеющими вытянутые «птичьи» морды, считая первые более ранними, чем вторые [Волков, 1967, с. 80]. Такое подразделение само по себе сомнений не вызывает. Это действительно два разных стиля, причем среди опубликованных материалов нет ни одного случая, когда, бы эти два стиля совместились на одном камне. Что же касается их временной последовательности, то в свете новых наблюдений она кажется обратной той, что была предложена В. В. Волковым. Из наиболее близких стилистических и иконографических параллелей «реалистическим» изображениям оленя можно отметить рисунки на майэмирском зеркале [Грязнов, 1947, с. 10]. Как будет показано ниже, рисунки этого круга хорошо вписываются в сакское искусство Средней Азии. Поэтому именно этот стиль, а не стиль изображений оленей с клювовидными головами следует признать более поздним из двух упомянутых групп, тем более что рисунки оленей с клювовидными мордами сочетаются с изображениями вещей карасукского типа (Ушкийн-Увэр и др.) и их ареал не выходит на западе дальше западных отрогов Алтая. Видимо, крайним западным изображением такого типа является гигантская (до 4 м) фигура оленя на скале Бугытас в Тарбагатае *Аманжолов, Аманжолов, 1956, с. 97+. Она еще сохраняет основные стилистические признаки — неестественно вытянутый узкий корпус, изгиб шеи, клювовидная морда,— хотя вместе с тем уже заметны и элементы вырождения.

Рисунки оленей с клювовидными мордами известны не только на оленных камнях. Не вызывает никаких сомнений стилистическое сходство с ними некоторых рисунков верхнего Енисея [Дэвлет, 1976 (II), с. 33—34, табл. 53, 73], которые по традиции относятся к скифскому и даже к позднескифскому времени.

Предложенная здесь передатировка изображений оленей с клювовидными мордами, по-видимому, вызовет возражения. Их можно будет принять только при условии доказательства заниженных датировок Аржана, оленных камней из Ушкийн-Увэра и зооморфных на-верший на карасукских ножах и кинжалах.

Остается не вполне ясным, в какой связи между собой находятся рисунки колесниц и изображения на оленных камнях. С одной стороны, упряжные лошади типа Акджилга — Яманы-ус образуют единую стилистическую линию с лошадьми у «мирового дерева» на скалах Тепсея, будто бы не связанную с изображениями на оленных камнях. Однако колесница на камне из Дарви сомона запряжена лошадьми, манера изображения которых известна не только по Саймалы-Ташу, но и по отдельным изображениям лошадей на камнях из Ушкийн-Увэра [Волков, Новгородова, 1975, с. 82—83, рис. 2—3]. Связь «тонкая», но игнорировать ее нельзя.

Заманчивая гипотеза о проникновении в Южную Сибирь и далее, в долину Хуанхэ, некоей этнокультурной общности, возможно близкой к индоевропейским племенам и знакомой с колесницами, сформулирована Л. С. Васильевым [Васильев, 1976, с. 277—278] (см. также [Кожин, 1977]). Эта идея созвучна с гипотезой Н. Л. Членовой о происхождении звериного стиля карасукской культуры, согласно которой генетические корни «минусинского» звериного стиля уходят в стиль луристанской бронзы и изображений на печатях типа Керкук, причем между «минусинским» стилем и Луристаном должны быть не открытые пока промежуточные звенья в Афганистане, Синьцзяне и Монголии [Членова, 1967, с. 129; 1972, с. 47, 52, 55, 132] (критику этой гипотезы см.: [Новгородова, 1970, с. 23—27]). Однако обращение к изображениям луристанской бронзы показывает, что из всего их разнообразия только один тип обнаруживает некоторое сходство с минусинскими бронзами. Это навершия «точилок», оформленные в виде головки козла с большим, примыкающим к загривку рогом (см., например: [Гиршман, 1963, с. 67]). Остальные вещи луристанского звериного стиля если и обнаруживают сходство с центральноазиатски-ми, то не стилистическое, а сюжетное, основываться на котором в хронологических разысканиях опасно ввиду значительного количества сквозных сюжетов, охватывающих большие ареалы и существующих тысячелетиями. Даже стилистические совпадения могут быть случайными. Очень похожее на луристанское украшение с фигурками двух геральдических противопоставленных козлов экспонировалось недавно на выставке «Золото древней Америки» в Эрмитаже. Если бы подобная находка была сделана в Минусинской котловине или любом другом районе Евразии, она бы по первому впечатлению была отнесена к луристанским бронзам. До недавнего времени предметы лури-станской бронзы были известны только из грабительских раскопок местных жителей, лишенных какой-либо документальности. Поэтому в их датировках наблюдались серьезные расхождения — от III—II тысячелетий до н. э. до VIII—VII вв. до н. э. (см., например: [Гиршман, 1963, с. 62—82]). В результате раскопок Л. Ванден Берге в конце 60-х годов впервые предметы луристанской бронзы, и в частности упоминавшиеся рукоятки «точильных камней», были найдены в погребальных комплексах. Анализ сочетаний вещей позволил исследователю указать в качестве наиболее вероятной даты 1100—1000 гг. до н. э. [Ванден Берге, 1970; 1971; 1972; 1973 (I); 1973 (II); 1973 (III)]. Таким образом, гипотеза о происхождении карасукских бронз от луристанских не подтверждается, во всяком случае, относительно тех зооморфных наверший, которые Н. Л. Членова относит ко времени до XI в. до н. э. [Членова, 1972, с. 47—48].

Возвращаясь к гипотезе Л. С. Васильева, нужно отметить ее плодотворность, но вместе с тем внести и некоторые поправки. Ссылка на повозку, нарисованную на стеле из Знаменки, в данном случае не «работает», поскольку знаменская повозка не менее чем на тысячу лет старше и по своему виду ничего общего с конными колесницами не имеет. Другое дело — рассмотренные выше монгольские изображения колесниц, а особенно алтайские с их прямоугольными платформами, такими же, как в захоронениях у Аньяна, где, кстати, лошади в одной из могил положены так же, как они изображаются на петроглифах — спинами друг к другу [Кучера, 1977, с. 135].

В древнекитайских иероглифах была принята не древневосточная «профильная», а евразийская «плановая» манера изображения колесниц (см., например: [Кожин, 1968; Новгородова, 1978]). Этот факт вместе с рассмотренными выше наскальными рисунками, скорее, говорит о том, что в долину Хуанхэ проникла какая-то степная культура, причем не обязательно «соприкоснувшаяся с ближневосточной цивилизацией» [Васильев, 1976, с. 277—278], а, возможно, пришедшая сюда более прямым путем (аналогичная мысль была высказана П. М. Кожиным в статье, вышедшей в свет после сдачи в печать данной работы [Кожин, 1977, с. 278—287]).

Notes:

- На самом деле не все плиты сломаны. Например, плиты из Черновой VIII (кург. 3, мог. 2), из Разлива X и др. вполне целые. ↩

- В 1969 г. Н. В. Леонтьев принимал участие в полевом обследовании изображений личин, найденных автором этих строк на скалах в устье Тубы. ↩

- После того как рукопись этой книги была сдана в печать, вышла статья Э. А. Новгородовой, в которой также обосновывается карасукский возраст рассмотренных монгольских изображений колесниц [Новгородова, 1978, с. 192—206]. ↩

![Рис. 111. Реалистическое изображение на плите. Енисей, Усть-Есь [Вадецкая, 1967]](http://arheologija.ru/wp-content/uploads/ust-est.jpeg)

![Рис. 112. Простое нереалистическое изображение на плите, Енисей [Формозов, 1969 (II)]](http://arheologija.ru/wp-content/uploads/for.jpeg)

![Рис. 113. (…) изображение [Формозов, 1969 (II)]](http://arheologija.ru/wp-content/uploads/for-2.jpeg)

![Рис. 115. Личины на плитах [Вадецкая, 1967]](http://arheologija.ru/wp-content/uploads/lichin.jpeg)

![Рис. 117. Минусинская котловина. Стела из Знаменки [Грязнов 1960]](http://arheologija.ru/wp-content/uploads/stella.jpeg)