К содержанию 87-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

В краеведческом музее г. Остер, Черниговской области, хранится предмет, уникальный для территории Древней Руси. Он найден в 1959 г. при пахоте на древнерусском селище домонгольского времени у с. Кошаны (урочище Исаево) 1

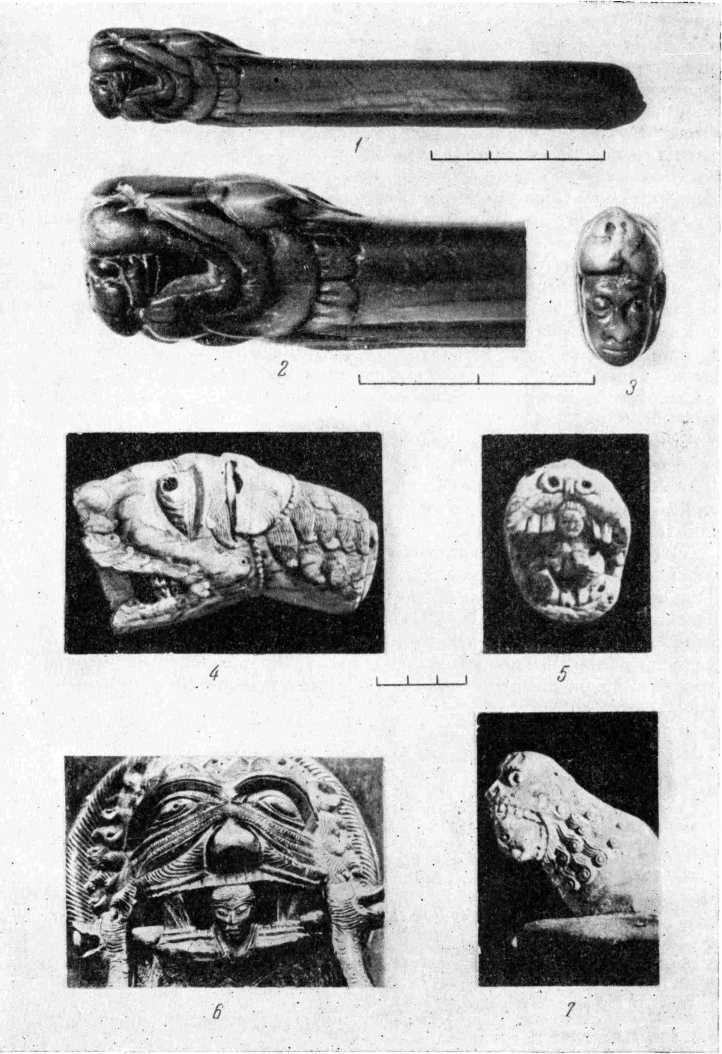

Это продолговатый костяной стержень, на конце которого искусный резчик изобразил голову льва. В раскрытой пасти лев держит человеческую голову (рис. 31—1). Длина поделки—9,5 см, ширина — 1,2 см, толщина — 0,6 см, длина резной части — 2,5 см. Особенно выразительна в своей хищной злобе и жестокости львиная морда (рис. 31—2). Она трактована несколько обобщенно, что усиливает впечатление. Несколькими врезными линиями рельефно выделены челюсти, складки кожи, слегка выпуклый лоб, глаза и нос с точками ноздрей. Грива, подобная ошейнику, стилизована в виде чешуек, с продольной черточкой каждая 2. Если львиная морда с боков уплощена, то человеческая голова объемна и пропорциональна (рис. 31— 3). Это мужская голова с короткими волосами на лбу, овальным лицом, с большими глазами, массивным носом и тонким ртом.

Этот образ трагической гибели человека в пасти хищника имеет множество параллелей в романском искусстве XI—XII вв., где с особой изощренностью и мрачной фантазией рисовались ужасные посмертные мучения грешников. Символический образ свирепого льва, терзающего человека, нашел здесь особое развитие. Он коренится в символике Библии и писаний христианских богословов (Августин, Гонорий из Отэна). Здесь рыкающий лев, ищущий, кого бы поглотить, символ сил ада, дьявола, смерти. Согласно св. Августину, зло является стремительным, как лев, и неистовствует подобно ему. Сила льва — в его пасти, как медведя — в его лапе 3. Изречение апостола Петра гласит: «Супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит иский кого поглотити» 4. В одном дренерусском литературном памятнике XVI в. дается такой образ смерти: «Прииде к нему смерть и бе видение ея яко лев» и т. д.

В романской пластике изображения львов, держащих человека то в пасти, то в лапах, встречаются на тимпанах стен соборов 5, в декорации порталов 6, на капителях 7, в качестве скульптур, оформляющих различные части здания 8. В Италии, особенно в Тоскане, львы, поддерживающие колонны у входа в собор или церковные кафедры, представляют сатану, подчиненного служению христианству. В церквах Пьяченцы, Феррары, Модены, Рима колонны покоятся на плечах людей со львами под ними, которые терзают других людей. Это еретики, которых заполучил дьявол, в свою очередь побежденный силой христианского учения 9.

Рис. 31. Остерская находка и её романские параллели. 1—3 — костяная голова льва из Остерского музея; 4, 5 — костяная львиная голова из Южной Германии (Айхштетт); 6 — рукоятка магдебургских врат XII в. (Новгород); 7 — деталь купели (Эльзас).

Лев, держащий в пасти человеческую голову, вместе с другими монстрами поддерживает купель в одной из церквей Эльзаса (рис. 31—7). Добродетель крестившегося торжествует над духовной гибелью — таков смысл этого изваяния 10. На магдебургских вратах (середина XII в.) из Софийского собора в Новгороде рукоятки сделаны в виде львиных масок, из открытых пастей которых выглядывают головы поглощенных грешников (рис. 31—6) 11.

Аналогичные сюжеты встречаются и в резьбе по кости, как, например, на английском ларце (около 1100 г.), где изображены два льва, поедающие человека (Британский музей) 12. Особенно интересна вырезанная из моржовой кости львиная голова XII в. из Южной Германии (Айхштетт). В раскрытой пасти ее сидит на корточках мужчина, в грудь которого впились две змеи (рис. 31—4, 3). Вероятно, она являлась украшением одной из косых перекладин епископского кресла 13. Несмотря на большие размеры (длина — 8—9 см), тщательную детализацию (особенно в разработке гривы, шерсти возле пасти, глаз, в которых, по-видимому, сидели жемчужины) и усложненную символику, эта голова живо напоминает остерскую находку. Они сближаются по форме (хотя львиная голова из Германии более округла), а также сходным абрисом челюстей и трактовкой передней части львиной морды.

Вся совокупность стилистических признаков указывает на то, что остерская находка является произведением западного косторезного ремесла. Так, аналогичная трактовка гривы встречается у драконов на навершиях епископских посохов XII—XIII вв. 14 Мужская голова, проглатываемая хищником, несмотря на некоторые индивидуальные черты, имеет чисто романский облик. Возможно, это изделие, которое можно датировать XII в., попало в Черниговскую землю из Южной Германии, которая имела в это время прочные торговые связи с Киевом (г. Регенсбург на верхнем Дунае 15).

Сцена терзания человека львом была известна и древнерусскому искусству. Она изображена на фрагменте шиферной плиты из Киева 16 (Киевский исторический музей). Вероятнее всего, эта композиция сложилась под влиянием западных образцов и относится к тому же комплексу теологических идей. Оскал львиной пасти и поза поверженного человека сближают изображение со скульптурой из музея в г. Шпейере (Южная Германия) 17.

В кругу других предметов западноевропейского искусства, найденных на территории Киевской и Черниговской земель, львиная голова из Остерского музея приобретает особый интерес. Подобные находки помогут объяснить и происхождение некоторых романских деталей в декорации черниговских храмов XII в.

К содержанию 87-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Приношу благодарность директору музея С. Д. Василенкс, любезно предоставившему мне вещь для публикации. ↩

- Подобной чешуей покрыты шея и хвост одного из драконов южного фасада Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (Г. К. Вагнер. К изучению рельефов Георгиевского собора в г. Юрьеве-Польском. С А, 1960, № 1, рис. 1). ↩

- Е. P. Evans. Animal symbolism in ecclesiastical architecture. London, 1896, стр. 88. ↩

- И. Жданов. К литературной истории русской былевой поэзии. Киев, 1881, при¬меч. на стр. 69. ↩

- Например, на тимпане собора в Стогби XII в., хранящемся в Историческом музее Лунда (Henrik Cornell. Den Svenska constens historia. Stockolm, 1944, табл. 25, низ). ↩

- Например, на главном портале собора св. Иакова в Ратызбоне (L. Kalinowski. TreSci ideowe і estetyczne drzwi gnieznienskich. В кн.: «Drzwi gnieZnieftskie», t. II, Wroc¬law, 1959, стр. 93), на арке северного портала собора Лунда (1123 г.; Henrik Cornell. Указ. соч., табл. 23, низ). ↩

- На капители нефа церкви св. Исидора Леона (первая половина XII в.; G. Gаі1- Iагd. La sculpture romane espagnole. Paris, 1946, табл. XXVIII, 35); на капителях церквей школы Лангедок (первая половина XII в.), где львы образуют парные композиции (P. Deshamps. Die romanische Plastik Frankreic^ Elftes und Zwolftes Jahrhundert. Berlin, 1930, табл. 27); на капители бенедиктинской церкви в Хеклингене (W. BlankenЬuгg. Heilige und damonische Tiere. Die Symbolsprache der deutschen Ornamentik im frii- hen Mittelalter. Leipzig, 1943, рис. 71). ↩

- Скульптура у входа на хоры в соборе Хур (Швейцария; W. Blankenburg. Указ. соч., рис. 66); в церкви Росхайм (Эльзас; там же, рис. 67); на апсиде собора в Эксе (середина XII в., Прованс; R. Нашапп. Tierplastik im Wandel der Zeiten. Berlin 1949, рис. 53, a). ↩

- E. P. Evans. Указ. соч., стр. 91, 92. ↩

- R. Will. Repertoire de la sculpture romane de Г Alsace. Strasbourg — Paris, 1955, стр. 86 и табл. XXXII, b. ↩

- A. Godschmidt. Die Bronzetiiren von Nowgorod und Gnesen. Marburg, 1932, табл. 11; 20, a, b; 51, b. На бордюре бронзовых дверей XII в. из Гнезно лев, пожирающий нагого человека, помещен напротив сцен, предшествующих описанию убийства св. Войцеха в прусской языческой земле (Z. К g р і n s k i. Symbolika drzwi gnieznienskich. В кн.: ‘«Drzwi gnieznienskie», t. II, Wroclaw, ‘1959, стр. 213, 214). ↩

- L. Кalіnоwsкі. Указ. соч., стр. 94. ↩

- A. Goldschmidt. Die Elfenbeinskulpturen der romanischen Zeit (XI—XIII Jahr¬hundert), Bd. 4, Berlin, 1926, стр. 59 и табл. LXXVII, 306, a — d. ↩

- O. Pelka. Elfenbein. Berlin, 1920, рис. 109. ↩

- В. Г. Васильевский. Древняя торговля Киева с Регенсбургом. Жури. Мин. нар. проев., 1888, VII, стр. 121—150; А. А. Спицын. Торговые пути Киевской Руси. Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову. СПб., 1911, стр. 4; Б. А. Рыбаков. Торговля и торговые пути. В кн.: «История культуры Древней Руси», т. 1. М.— Л., 1951, стр. 343. ↩

- М. Макаренко. Скульптура й різбярство Київської Руси. Київські збірники історії й археології, побуту й мистецтва. Зб. ‘1, Київ, 1931, табл. XIV, рис. 29. М. Макаренко считал этот сюжет порождением византийских культурных форм и быта, рас¬сматривая его как изображение борьбы с дикими зверями на константинопольском ипподроме (там же, стр. 82). Доказательств в пользу своей точки зрения он не привел никаких. ↩

W. Blankenburg. Указ. соч., рис. 69. ↩