К содержанию 178-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

В литературе уже отмечалось, что распространение популярного сюжета скифского звериного стиля — оленя — связано со скифо-сакской этнической общностью, что местом сложения этого образа является обширная территория между Курдистаном и Восточным Казахстаном, а прототипы двух основных поз оленя — с подогнутыми ногами и стоящего — следует искать в памятниках Ирана и Месопотамии II и III тысячелетий до н. э. 1 В настоящей статье рассматриваются ближневосточные и иранские прототипы «скифских оленей».

Многие авторы указывали на определенное сходство «скифских оленей» с золотыми оленями на короне Шуб-Ад из царского некрополя Ура 2. Последние показаны в позе с подогнутыми ногами, близкой к известной в скифском искусстве. Однако здесь изображен не благородный олень, как на скифских памятниках, а лань (Dama mesopotamica Brooke). Вообще на Ближнем Востоке в основном изображали лань {Dama mesopotamica и Dama dama L.), которая водится в этих районах 3. Изображения благородных оленей на Ближнем Востоке очень редки и ограничены почти исключительно Малой Азией (Аладжа Уйюк, среди хеттских и сирохеттских изображений, III—I тысячелетия до н. э.) 4, Кавказом и Ираном, где и водится благородный олень (в Иране — по южному побережью Каспийского моря, в Западном Иране пределы распространения благородного оленя неизвестны) 5. Понятно, что именно в этих районах можно ожидать находки изображений оленя, наиболее близких к скифским.

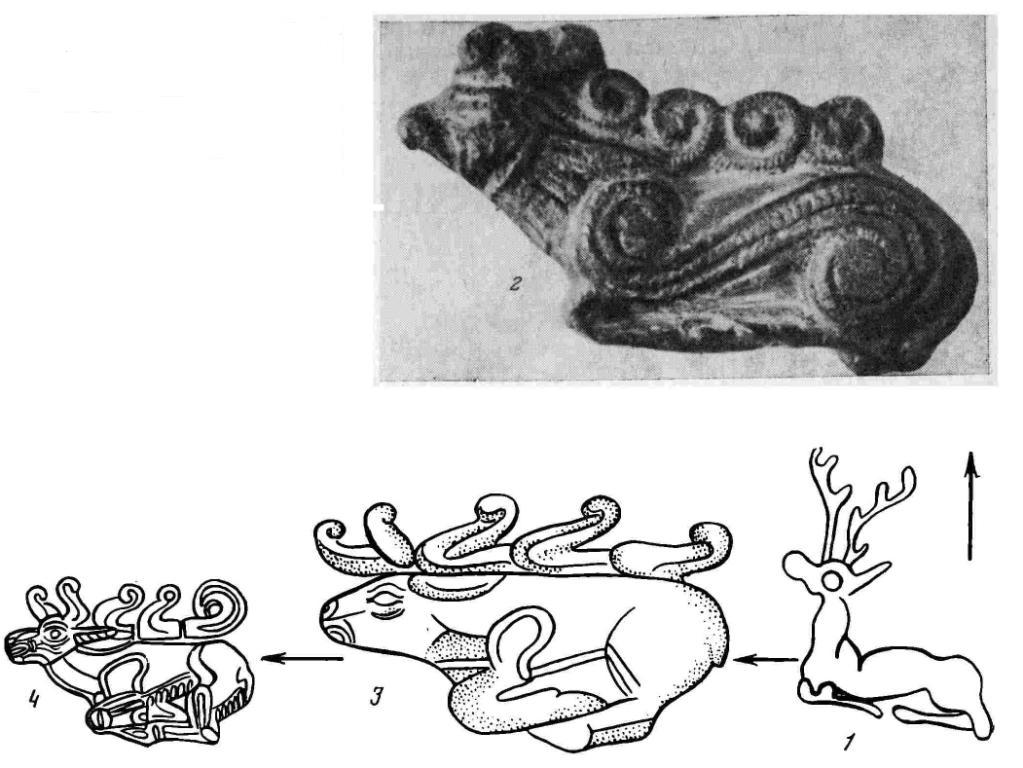

Действительно, в Иране известно несколько таких изображений. Бляшка в виде оленя была найдена в 30-х годах в Луристане, близ Харсина, в местности «Сагванд» (рис. 1, 2). Лопатка и бедро оленя украшены рельефной двойной спиралью, отростки рогов переданы также в виде спиралей. А. Годар назвал ее поясной пряжкой и считал скифской или подражающей скифской, изготовленной в эпоху господства скифов в Мидии 6. К близкому выводу пришел В. Г. Луконин 7. Датировать эту случайную находку трудно. Ее близкое сходство со «скифскими оленями» несомненно. Однако ни на одной из бляшек-оленей европейских степей нет двойной спирали на туловище (такие спирали изредка встречаются на фигурках животных кобанской культуры — например, из Балымского клада) 8.

Возможно, эта бляшка действительно выполнена под скифским влиянием. Это предположение в какой-то мере подкрепляется и тем, что местность, где она найдена, называется «Сагванд», что означает скорее всего «сакская крепость» 9.

Однако подобные же изображения, уже совсем не отличимые от скифских, найдены и в составе известного клада (погребения?) из Зивие в Курдистане, на обломке золотого пояса (рис. 1, 3); эти олени окаймлены ветками «священных деревьев», такими же, как из Кармир-блура, Закима, Ани-Пемзы и Топрак-кале близ Вана. Исследователи считали находку из Зивие памятником маннейского, мидийского или скифского искусства и соответственно датировали ее временем от IX до начала VI в. до н. э. 10 В. Г. Луконин называет эти изображения «скифской цитатой» в искусстве древнего Ирана, но стиль, представленный в Зивие, считает еще не сложившимся, предшествующим скифскому искусству, и замечает: «Парадоксально то обстоятельство, что подлинно иранский пласт искусства движется в направлении, обратном движению иранских племен» 11. Нам представляется, что ничего парадоксального в этом явлении нет. Скифский звериный стиль не сложился в Северном Причерноморье, а восходит к искусству Древнего Востока. Вопрос заключается только в том, когда и каким образом этот стиль попал оттуда в Скифию и на какой территории представлены самые близкие его прототипы. П. Амандри писал, что если мотив «скифского оленя» не изобретен скифами, то непохоже, что он проник в Иран с какими-то индоевропейскими племенами во время их миграции туда 12. Но если при датировке Зивие скифскую эпоху все же исключить нельзя, то другие иранские изображения, близкие к «скифским оленям», несомненно старше их.

Рис. 1. Схема происхождения «скифских оленей» с головой, вытянутой вперед. 1 — сиро-хеттская печать (по: G. Contenau); 2 — Луристан, близ Харсина (по: A. Godard, 1938); 3 — Зивие (по: R. Ghirshman); 4 — Келермес (по

М. И. Артамонову)

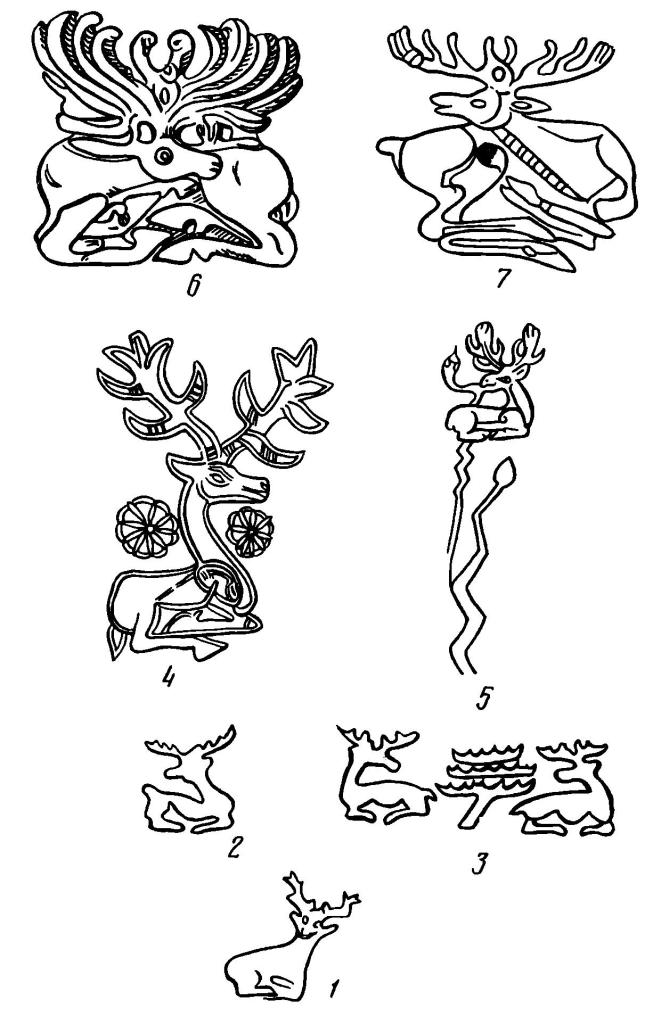

Мы имеем в виду два изображения на клинках бронзовых кинжалов. Первое — олень с подогнутыми ногами на кинжале, происходящем «с гор Загроса» (рис. 2, 4) 13. Сходство со «скифскими оленями» проявляется в почковидной фигуре на лопатке — у некоторых «скифских оленей» здесь помещали голову хищной птицы (например, у оленя из Гарпшново, Болгария) 14. Две ветви рогов, расположенные по обе стороны головы, изредка встречаются у «скифских оленей» Северного Причерноморья (рис. 2, 7) 15, но особенно характерны для «скифских оленей» Северного Кавказа (Майкоп, Семибратние курганы в Прикубанье, кобанские олени — рис. 2, 6) 16. Загросский олень отличается от «скифских» более длинными хвостом и шеей, а главное — совершенно иным изображением рогов: отростки их не S-видные, как у «скифских оленей», а полулунные, и покрыты насечками, на концах рогов — нечто вроде трилистника. Все это заставляет подозревать, что на загросском кинжале изображен не благородный олень, а лань. Дата этого изображения по А. Годару — 1000—900 гг. до н. э. К сожалению, рисунка и описания самого кинжала А. Годар не привел. По-видимому, это один из типов ближневосточных кинжалов. Поэтому рассматриваемое изображение заведомо старше скифской эпохи.

Второе изображение оленя с подогнутыми ногами происходит из «Нуристана и издано П. Кальмейером 17. На лопатке, как и у загросского оленя, имеется значок, но не в виде почки, а в виде спирали (рис. 2,5). Рога оленя заканчиваются лопатками, характерными для лани. На клинке есть еще две змеи, а на краях ручки — рыбы. Змей на луристанских кинжалах помещали неоднократно. Точно такая же змея имеется на клинке подобного кинжала из «Нуристана, а выше — профильное изображение козла, стоящего на задних ногах (как на известных луристанских «штандартах») 18. Видимо, композиция «змея и какое-то животное выше нее» была типична для луристанских кинжалов, и олень вполне мог входить в эту композицию. Рассматриваемый кинжал подробно описан П. Кальмейером и отнесен к группе 56Е — кинжалов с веерным навершием. Они надежно датируются XIII—XII вв. до н. э. 19

Итак, иранские олени на клинках кинжалов безусловно относятся ко времени, предшествующему скифскому. Из «скифских оленей» они ближе всего напоминают оленей с Северного Кавказа — из Семибратних курганов (рис. 2, 6) и, в меньшей степени, кобанских, среди которых нередки изображения с повернутой назад головой и рогами по обе стороны головы. Напрашивается мысль, что упомянутые северокавказские изображения восходят к луристанским и проникли на Северный Кавказ через Главный Кавказский хребет. Дата Семибратних курганов (V в. до н.э.— по К. Шефольду, вторая половина V в. до я. э. — по А. К. Коровиной 20) и кобанских оленей (VI—V вв. до н. э. 21) допускает такое предположение. Однако в Закавказье «скифские олени» как будто вообще неизвестны: бронзовые скульптуры оленей из Казбекского клада, Лчашена и Толорса, сходные со скульптурами из Аладжа Ушок 22, типологически очень далеки от «скифских оленей» и их прототипами быть не могут. Каким путем изображения оленей с подогнутыми ногами из Луристана попали на Северный Кавказ, пока еще не ясно. Тем не менее, типологически северокавказские олени с подогнутыми ногами, рогами по обе стороны головы и иногда с повернутой назад головой восходят к луристанским изображениям на клинках кинжалов. Луристанские же изображения имеют точные ближневосточные прототипы. Уже упоминалось, что на обоих луристанских кинжалах показан не благородный олень, как в «Сагванде» и Зивие, а лань, как на более древних ближневосточных предметах. Территория Ирана, таким образом, как бы смыкает древние ближневосточные изображения лани, распространенные главным образом к западу от Ирана, и более поздние изображения благородного оленя у скифов. Вполне вероятно, что именно на территории Ирана (Луристана) и сложился образ «скифского оленя», натурой для которого первоначально была лань, а в более северных районах (Курдистан) стал служить благородный олень.

Рис. 2. Схема происхождения «скифских оленей» с головой, повернутой назад. 1 — Ур (по: L. Woolley); 2, 3 — фрагменты оттисков печатей Керкук (митаннийских): 2 — по: H. Frankfort, 3 — по: W. Н. Ward; 4, 5 — изображения на клинках кинжалов: 4 — горы Загрос (по: A. Godard, 1962), 5 — Луристан (по: P. Calmeyer); 6 — Семибратний курган 4 (по М. И. Артамонову); 7 — Криворуково близ д. Журовка б. Киевской губ., курган CD (по М. И. Артамонову).

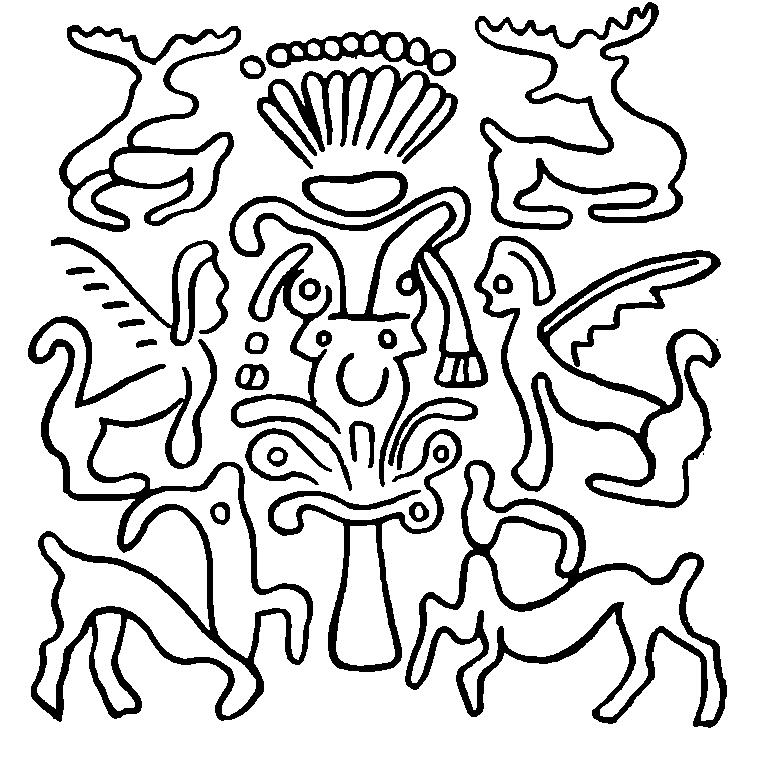

Рис. 3. Оттиски печати 2-й сирийской, или митанийской, группы (по: H. Frankfort).

Иконографически луристанские олени на кинжалах восходят к изображениям на печатях Керкук (XV—XII вв. до н. э.), где олени также показаны с подогнутыми ногами, рогами по обе стороны головы и повернутой назад головой. Они входят в состав композиций: помещены по обе стороны «священного дерева» (так, что их морды обращены к дереву), иногда вместе с козлами, крылатыми сфинксами (рис. 3) или возле какого-то антропоморфного божества вместе со львами, козлами и фантастическими существами 23. Все это обычные для Ближнего Востока композиции. Олени изредка входят в них, ничем не выделяясь среди других животных. В свою очередь, изображения оленей на печатях типа Керкук восходят к упомянутым золотым оленям-ланям на короне Шуб-Ад III тысячелетия до н. э. (рис. 2, 1), также помещенным по сторонам «священных деревьев» вместе с бородатыми быками, баранами и козлами 24, и к эпохе Джемдет-Наср, как уже отмечал П. Амандри. Таким образом, рассматриваемый вариант «скифского оленя» с подогнутыми ногами и рогами по обе стороны головы восходит через искусство Луристана и печати Керкук к III и даже рубежу IV—III тысячелетий до н. э. на Ближнем Востоке (рис. 2).

Но та же ближневосточная схема «олени и другие животные у священных деревьев», лишь несколько видоизмененная, представлена и на поясе из Зивие: здесь олени и козлы помещены в фигурных рамках из ветвей «священного дерева». Это позволяет думать, что и олени из Зивие по происхождению являются вариантом не «скифского оленя», принесенного с севера скифами, а одного из прототипов «скифского оленя», распространенных на Ближнем Востоке. Можно построить схему, демонстрирующую происхождение варианта «скифских оленей» с подогнутыми ногами и вытянутой вперед головой от оленей из Зивие и еще более ранних ближневосточных оленей (рис. 1).

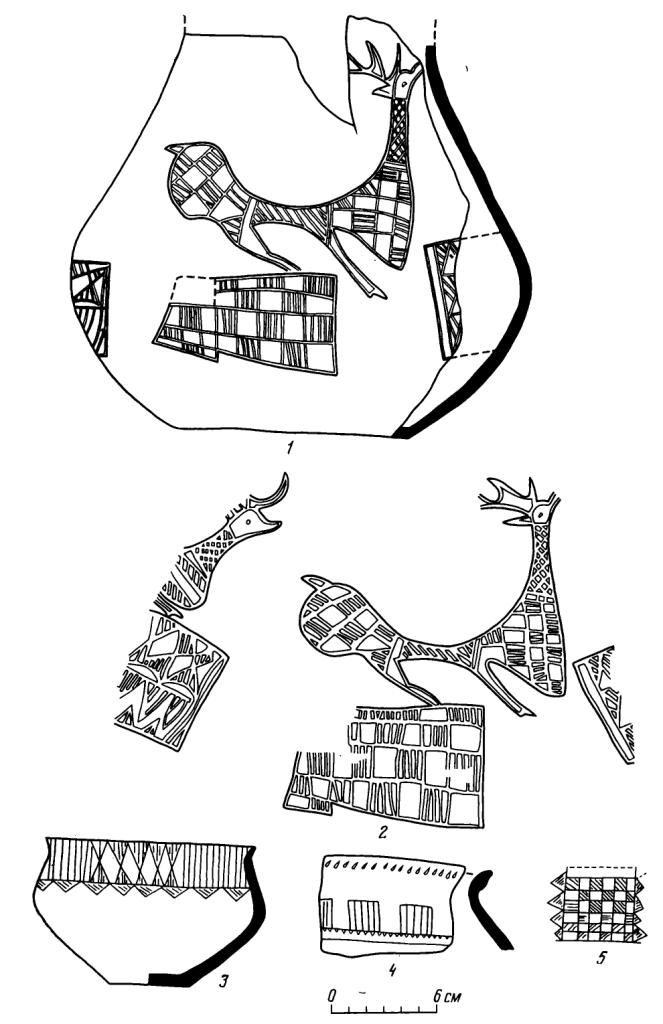

Последний вариант «скифских оленей», который следует здесь рассмотреть, — это стоящие олени с задранной вверх мордой и вскинутым крупом. Этот вариант известен по изображениям на северокавказских сосудах из Нальчика, Ставрополя, Лугового могильника и поселения Бештау 25. Фрагмент сосуда с головой оленя был найден в Моздокском могильнике. Эти изображения, датируемые VII—VI вв. до н. э., довольно разнообразны, в частности, по-разному показаны рога. Кроме позы, объединяет их еще и то, что все они «идут» по сосуду против часовой стрелки, а туловища их заштрихованы различными способами.

В последнее время стало известно еще несколько северокавказских сосудов с изображениями оленей. Один из них — разбитый кувшин с черной лощеной поверхностью (форма, типичная для керамики скифской эпохи на Северном Кавказе) — хранится в Пятигорском музее без инвентарного номера (рис. 4, 1). По данным В. И. Козенковой, он происходит из Моздокского могильника. На сохранившейся части сосуда процарапаны сильно стилизованные фигуры оленей с вскинутыми крупами, очень длинными шеями и задранными вверх мордами. Их поза, несомненно, восходит к позе скифских оленей «на цыпочках», но сильно искажена: сохранившаяся нога второго оленя вытянута вперед почти горизонтально. Рога оленей — в виде лопастей, шеи заштрихованы косой сеткой, туловища покрыты квадратами и косыми линиями. Всего на сосуде было, видимо, три или четыре оленя. Под ногами их — три неправильных прямоугольника, покрытых заштрихованными квадратами или треугольниками (рис. 4, 2). Что они означают, трудно сказать. Олени на сосуде из Нальчика скачут среди заштрихованных треугольников, несомненно, обозначающих горы 26. По аналогии можно предполагать, что прямоугольники под ногами оленей на сосуде из Моздока изображают поля. Орнамент, покрывающий «поля» и туловища оленей на этом сосуде, — заштрихованные треугольники и квадраты, чередующиеся в шахматном порядке с незаштрихованными, — типичны для орнамента каменномостских сосудов Северного Кавказа VIII—VII и VII в. до н. э. (рис. 4, 3—5) 27. Однако сама фигура оленя, криволинейная и довольно вычурная, никаких прототипов в кавказских памятниках не находит.

Другой сосуд, в форме кружки с ручкой, сохранившийся частично, также хранится в Пятигорском музее. По данным В. Б. Виноградова, он происходит из Отрадненского могильника 28. Сосуд черный лощеный, в его верхней части процарапаны фигуры трех оленей — двух самок и одного самца, идущих против часовой стрелки. Фигуры сильно геометризованы, морды прямоугольные, уши в виде двух прямых черточек, рога гребенчатые, туловища покрыты насечками, рисунки были затерты белой пастой. Под ногами оленей располагаются равнобедренные треугольники, обращенные вершинами то вверх, то вниз и заполненные насечками (рис. 5, 6, 7). Возможно, что они изображают горы. Форма сосуда типична для северокавказских памятников VII—VI вв. до н. э. Олени на этом сосуде по манере изображения сильно отличаются от предыдущих и вряд ли могут быть без натяжки отнесены к «скифским оленям». Их геометризованные туловища, головы, шеи, уши и ноги очень похожи на те же детали рисунка лошади на сосуде из Кисловодского могильника (рис. 5, 5) 29. Вообще изображения животных для каменномостской керамики мало характерны. Северокавказским оленям на сосудах скифской эпохи есть и иранская параллель — гравированное изображение двух оленей, идущих против часовой стрелки, на происходящем изамлаша (Северный Иран) темно-сером триподе с носиком, высоким узким горлом и ручкой (рис. 5, 3) 30. Высота сосуда 18,5 см, диаметр горла 5 см. Олень изображен идущим, тело его заштриховано косыми полосами, шея вытянута вперед, рога гребенчатые, в виде тонкой ветви с отходящими вверх отростками (рис. 5, 4). На другой стороне сосуда — такой же олень. Сосуд найден случайно. Л. Ванден-Берге датирует его 1000—800 гг. до н. э. Сосуды с носиками подобной формы (но без такого узкого высокого горла), как и триподы, характерны для эпохи Гасанлу JV в Северном Иране (1000—800 гг. до н. э.) 31. Эту дату, по-видимому, можно еще несколько уточнить: сосуд с таким же носиком, как у амлашского, найден в могиле 8 могильника Хурвин (Северный Иран) вместе с сосудом с длинным носиком-сливом, типичным для Сиалка В 32, что позволяет синхронизировать рассматриваемый сосуд из Амлаша как с Гасанлу IV, так и с Сиалком В, и датировать его временем около VIII в. до н. э., так как, по данным Р. Дайсона, Сиалк В синхронен концу периода Гасанлу IV 33.

Таким образом, и северокавказские олени на сосудах находят иранский прототип, относящийся к предскифской эпохе. Причем по манере изображения олень с амлашского сосуда — как бы промежуточный между ставропольскими и нальчикскими оленями, с одной стороны, и отрадненским оленем — с другой: у оленя из Амлаша контуры тела криволинейные, а рога гребенчатые, как у оленя из Отрадного (рис. 5, 4). Конечно, гребенчатые рога — самый простой вариант стилизации, и в разных местах он мог возникать конвергентно. Все же можно вспомнить, что гребенчатые рога встречались уже на печатях Керкук у оленей с подогнутыми ногами и стоящих (рис. 5, 1, 2), так что и этот вариант рогов имеет прототипы на Ближнем Востоке 34. У «скифских оленей» в период их возникновения (VII—VI вв. до н. э.) этот тип рогов не получил распространения, но позднее, в V—IV вв. до н. э., он появляется как упрощение более сложной формы.

Итак, в Иране известно уже пять изображений оленей, близких к «скифскому оленю», и три из них (на луристанских кинжалах и на сосуде из Амлаша), несомненно, старше «скифских» и являются их прототипами. Очень вероятно, что прототипами «скифских» послужили и олени на поясе из Зивие. Все они в свою очередь имеют прототипы в еще более ранних ближневосточных изображениях (преимущественно ланей), восходящих к III и II тысячелетиям до н. э. На территории Ирана изображали и ланей, и благородных оленей, которые водятся в Северном Иране. Именно эти прототипы проникают к скифам как один из мотивов звериного стиля.

Рис. 4. Сосуд с оленями из Моздокского могильника и аналогии ему. 1, 2 — сосуд из Моздокского могильника и развертка изображений на нем (Пят. М); л — Наменномостский могильник (Кабарда), погребение 8, раскопки В. М. Батчаева 1971 г., КБИИФЭ; 4 — поселение Ясная Поляна близ Пятигорска, сборы А. П. Рунича, Кисл. М; 5 — фрагмент орнамента сосуда из Березовского могильника 1, могила 3, раскопки А. П. Рунича

1965 г.

Рис. 5. Фигуры оленей на сосуде из Отрадненского могильника, аналогии и прототипы. 1, 2 — печати Керкук (по: W. Н. Ward); 3, 4 — сосуд из Амлаша и рисунок на нем (по: L. Vanden-Berghe); 3 — рисунок на сосуде из Кисловодского могильника (по Е. И. Крупнову); 6, 7 — сосуд из Отрадненского могильника и развертка изображений на нем (Пят. М)

Изображения «скифских оленей», неразрывно связанные со скифской культурой, а вероятнее всего, и этнической средой, являются как бы эмблемой скифо-сакской эпохи 35. В. И. Абаев имя «сак» переводил как «олень», указывая, что это животное первоначально было тотемом скифов 36. Имеется много данных о значении оленя в верованиях осетин 37. Будучи первоначально тотемом скифского племени, к VII—VI вв. до н. э. олень мог стать уже каким-то межплеменным божеством. Возникает вопрос: был ли олень чем-то подобным в Иране в конце II — начале I тысячелетия до н. э., т. е. в эпоху, к которой относятся рассмотренные здесь изображения из Ирана? Думается, что на этот вопрос следует ответить отрицательно. Как ни плохо изучена эта эпоха в Иране, можно судить о том, что изображения оленей здесь редки и ничем не выделяются из числа других изображений животных, как и в более ранние эпохи на Ближнем Востоке. Остается в силе наше предположение, высказанное в 1962 г.: из числа многих изображений животных на Ближнем Востоке скифы выбрали те, что были им особенно нужны, так как отвечали их религиозным воззрениям 38, и прежде всего оленя. Уже в евразийских степях и предгорьях (в том числе и в Предкавказье) скифы выработали многочисленные и довольно разнообразные варианты изображения оленя, что хорошо демонстрируют бляхи-олени и особенно рисунки оленей на сосудах.

Следует обратить внимание на то, что четыре из пяти рассмотренных здесь иранских изображений оленя происходят из Западного Ирана — Луристана и Курдистана. Находки в Луристане и Курдистане могут прояснить многое в проблеме происхождения скифов.

К содержанию 178-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Членова Н. Л. Скифский олень.— МИА, 1962, 115; Она же. Об оленных камнях Монголии и Сибири.— В кн.: Монгольский археологический сборник. М., 1962; Она же. Новые находки «скифских оленей» в Азии.— Тезисы докладов III Всесоюзной конференции по вопросам скифо-сарматской археологии. М., 1972; Le cerf Scythe.— Art As, 1962, XXVI, 1. ↩

- Членова H. Л. Скифский олень, с. 190, 194; Amandry P. Un motif «scythe» en Iran et en Grece.— JNES, 1965, XXIV, 3, p. 159 n 47 ↩

- Brentjes B. Cervinae.— MAGW, 1962, XCII, S. 36—38. ↩

- Erlenmeyer M.-L., Erlenmeyer H. Cerviden-Darstellungen auf altorientalischen und agaischen Siegeln.— Orientalia, 1956, 25, 2, S. 149—153; 1957, 26, 4, S. 321—339. ↩

- Brentjes B. Cervinae, S. 38; Флеров К. К. Кабарги и олени.— В кн.: Фауна СССР. М., 1952, I, 2, с. 151. ↩

- Godard A. Bronzes du Luristan.— In: Athar-e Iran. Paris, 1938, III, II, p. 237, 238, fig. 151. ↩

- Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана. Л., 1977, с. 26. ↩

- Батчаев В. М. Клад из селения Балым.— В кн.: Археология и вопросы древней истории Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1980, 1, табл. III, 1, 2. ↩

- Благодарю В. И. Абаева, указавшего мне на это обстоятельство. ↩

- Godard A. Le tresor de Ziwije (Kourdistan). Haarlem, 1950, p. 12; Ghirsh- man R. Notesi iranienne. IV. Le tresor de Sakkes, les origines de l’art Mede et les bronzes du Luristan.— Art AS, 1950, XIII, N 3/4, p. 197—198; Пиотровский Б. Б. Скифы и Древний Восток.— СА, 1954, XIX, с. 156; Barnett R. D. The Treasure of Ziwiye.— Iraq, 1956, XVIII, 2, p. Ill—116; Idem. Median Art.— IA, 1962, II, 1, p. 77—95; Kantor H. A frag¬ment of Gold Applique from Ziwiye and some Remarks of the Artistic Traditi¬ons of Armenia and Iran during the Early First Millenium В. C.— JNES, 1960, XIX, 1, p. 1—4; Wilkinson Ch. K. More details in Ziwiye.— Iraq, 1960, XXII, p. 213—220; Dyson R. Archaeolo¬gical Scrap. Glimpses of History at Ziwiye.— Expedition, 1963, 5, N 3. ↩

- Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана, с. 24, 25. ↩

- Amandry P. Un motif…, p. 159. ↩

- Godard A. L’art de l’lran. Paris, 1962, pi 11. ↩

- Fettich N. Der Scythische Fund von Gartschinovo.—AH, 1934, XV, Taf. III. ↩

- Криворуково близ с. Журовка б. Киевской губ., курган CD (ИАК, 1905, 14, с. 9, рис. 10). ↩

- ОАК за 1903 г.; Коровина А. П. К вопросу об изучении Семибратних курганов,—СА, 1957, 2, рис. 7, 5, 4; Артамонов М. И. Сокровища скифских курганов. Ленинград; Прага, 1966, рис. 57, 63; табл. 107; 113; 128; 130. Всего из Прикубанья известно 29 «скифских оленей» с таким расположением рогов, что составляет 16,1 % от всех «скифских оленей» из Прикубанья (вычислено по данным Е. В. Переводчиковой, которой приношу глубокую благодарность). Кобанские олени с рогами по обе стороны головы также многочисленны (Кобань, Лизгор; см.: МАК, 1900, VIII, табл. X, 5, 4; Алексеева Е. П. Позднекобанская культура Центрального Кавказа.—УЗ ЛГУ, сер. ист. наук, 1949, 85, 13, табл. VII, 4). Сходны с ними изображения оленей в прямоугольных рамках, относящиеся к эллинистическому времени, из Осетии и Грузии (МАК, 1900, VIII, с. 306, рис. 237, табл. CXXXIV, 4; Сланов А. X. Археологические находки из с. Кливана,— ИЮОНИИ, 1978, XXIII, рис. 1; 2, с. 11). ↩

- Calmeyer P. Datierbare Bronzen aus Luristan und Kirmanshah. Berlin, 1969, Abb. 128. ↩

- Ibid., S. 125, Abb. 127. ↩

- Ibid., S. 124, 125; Погребова М. H. Иран и Закавказье в раннем железном веке. М., 1977, с. 53, 54. ↩

- Schefold К. Der skythische Tierstil in Siidrussland — ESA, 1938, XII, S. 16; Коровина А. К. К вопросу об изучении…, с. 186. ↩

- Алексеева Е. П. Позднекобанская культура…, с. 196. ↩

- МАК, 1900, VIII, табл. XIX, 1, 2; Мнацаканян А. О. Находки предметов бронзового века в селении Толорс (в Зангезуре) Армянской ССР.— КСИИМК, 1954, 54, рис. 42; Есаян С. А. Скульптура древней Армении. Ереван, 1980, табл. 28, 2\ 29, 29а, с. 24, 25. ↩

- Ward W. И. The Seal Cylinders of Western Asia. Washington, 1910, p. 332, N 1084; Frankfort H. Cylinder Seals. London, 1939, p. 276, text. fig. 90; Contenau G. La gliptique Syro-Hittite. Paris, 1922, pi. XXVIII, 290. ↩

- Wooley L. Ur Excavations. London, 1934. V. II. Plates, pi. 140, 141. ↩

- Иессен А. А. Северокавказские сосуды с изображением оленя.— СГАИМК, 1931, 2; Пиотровский Б. Б., Иессен А. А. Моздокский могильник. Л., 1940, с. 34, рис. 9; с. 36, рис. 10; табл. XII, 1; Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960, с. 264; Виноградов В. Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время. Грозный, 1972, с. 11. ↩

- Иессен А. А. Северокавказские сосуды…, с. 17. ↩

- Например, могильник Березовка I, могила 3, раскопки А. П. Рунича 1965 г. (Кисл. М, инв. № 9); поселение Ясная Поляна, сборы А. П. Рунича (Кисл. М), Каменномостский могильник, погребение 8, раскопки В. М. Батчаева 1971 г. (КБИИФЭ, Нальчик) и др. ↩

- Виноградов В. Б. Центральный и Северо-Восточный Кавказ…, с. 336, рис. 20,1; с. 171. ↩

- Крупнов Е. И. Древняя история…, с. 194, рис. 30. ↩

- Vanden-Berghe L. Oud-Iraanse Kunst. Gent; Brussel, 1966, fig. 247. ↩

- Dyson R. Notes on Weapons and Chranology in Northern Iran around 1000 В. C.— In: Dark Ages and Nomads. Istanbul, 1964, text. fig. 4, 2, S; Idem, Problems of Protohistoric Iran as seen from Hasanlu —JNES, 1965, XXLV, 3, p. 198, 200—203. ↩

- Vanden-Berghe L. La necropole de Khurvin. Istanbul, 1964, p, 8, fig. 5, 8. ↩

- Dyson R. Problems…, p. 200, 201. P. M. Бёмер также датирует Сиалк В IX— VII вв. до н. э. (Boehmer R. Zur Datierung der Necropole В von Tepe Sialk.— Arch. Anz., 1966, 4. Однако Т. Янг датирует Сиалк В 1000/900—750—700 гг. до н. э. (Young Т. С. A Comparative Ceramic Chronology for Western Iran, 1500-500 В. C.—Iran, 1965, III, p. 82). ↩

- Ward W. H. The Seal Cylinders…, p. 322, N 1084, 484. ↩

- Членова H. Л. Скифский олень, с. 194, 195. ↩

- Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. М.; Л., 1949, I, с. 37, 198. Существуют и другие этимологии имени «сак»: «собака» (Van Windekens A. J. Les noms des Saces et des Scythes.— In: Beitrage zur Namenforschung, 1949, I, p. 98—102); бегущий, т. e. «кочевой», «странствующий» (Szemerenyi О. Iranica.— ZDMG, 1951, 101, NF, 26, S. 211, 212); «могущественный», «искусный» {Bailey H. W. Languages of the Saka.— In: Handbuch der Orientalistik, I, 4, 1. Linguistik. Koln, 1958, p. 133). Этимология В. И. Абаева, подкрепленная фольклорными и археологическими данными, представляется мне наиболее убедительной. ↩

- Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1979, III, с. 11, 14. ↩

- Членова Н. Л. Скифский олень, с. 192, 193. ↩