К содержанию 192-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

В комплекс основного погребения Майкопского кургана входили составные металлические трубки неясного назначения. По отчетам Н. И. Веселовского обнаружены шесть трубок длиной 103 см каждая: две серебряные с золотыми окончаниями, на которых были насажены золотые фигурки быков, две такие же серебряные с золотыми нижними частями без фигурок и две целиком серебряные с серебряными бычками. Трубки лежали пучком вдоль костяка, причем фигурки находились со стороны черепа, т. е. были перевернуты по отношению к скелету. Наличие на верхних концах трубок рельефных изображений обвивающих их лент (так называемой «винтовой насечки») и вертикальных прорезей привело Веселовского к мысли о том, что эти предметы «можно признать за жезлы, знамена или за знаки власти (скипетры)» 1.

Однако впоследствии в основу их интерпретации был положен иной образ, созданный Б. В. Фармаковским. В докладе на Лондонском международном конгрессе историков (март 1913 г.) с опорой на ассиро-вавилонские и персидские изображения им была предложена, а в 1914 г. и опубликована идея балдахина. По его реконструкции, найденные на костяке золотые нашивные бляшки в виде львов и быков были украшениями матерчатой части балдахина, четыре трубки с бычками — его вертикальными стойками, а две без бычков — горизонтальными перекладинами. Причем серебряные бычки в реконструкции Фармаковского крепятся иначе, чем указано в отчете автора раскопок; не на серебряных целиком трубках, а на трубках с золотыми окончаниями, которые, по Веселовскому, бычков не имели. Этим сразу же снимается вопрос о горизонтальных перекладинах, если бы в реконструкции было соблюдено исходное (по отчету) распределение фигур и окончаний, смысл украшения золотом закрытых от глаза элементов был бы неясен. Кроме того, эти трубки с золотыми окончаниями превращены здесь уже в «серебряные с золотыми вставками, снабженные на серебряных нижних концах фигурами серебряных быков…», чем устраняется другое противоречие, возникающее при таком переносе фигур,— не нарушается соответствие металлов. Ведь сохрани Фармаковский окончания этих трубок целиком золотыми, как о том сказано в отчете, серебряные бычки оказались бы пересаженными с серебра на золото. Итак, реконструкция содержит два существенных расхождения с отчетами: в локализации серебряных бычков и в оформлении нижних частей второй пары трубок с золотыми элементами 2. Заметим, что без этих перестановок балдахин выглядел бы совершенно неубедительно.

Вдохновленный своей идеей, Фармаковский был вынужден сделать ряд допущений и в связи с расположением находок. Трубки, как известно, лежали на некотором расстоянии от костяка, а нашивные бляшки встречались только среди костей скелета, в том числе и под ними (как недвусмысленно указано в отчете, все они происходят «от платья покойника» 3). По Фармаковскому, балдахин поместили в могилу разобранным: стойки и перекладины отдельным пучком положили сбоку от погребенного (притом еще и перевернув), а самого его обернули тканью балдахина, как саваном.

Эта последовательная цепочка домыслов и предположений обнажает чисто умозрительный характер такой трактовки. Очевидная нехватка в балдахине поперечных (горизонтальных) элементов, сомнительные манипуляции с компонентами, весьма странный способ помещения в могилу, предполагающий еще более странный обряд, наконец, остающееся необъясненным столь необычное для древнего искусства крепление фигурок животных — все это не могло удовлетворить даже тех, кто, не будучи знаком с материалом, хотя бы основательно изучил печатный отчет Веселовского. Возможно, именно поэтому советские авторы, рассматривая данный комплекс, о балдахине не упоминают 4. Однако этот образ популярен в западной литературе, где он не раз воспроизводился в общих и справочных изданиях. Критический разбор его не проведен, видимо, из-за отсутствия иных идей реконструкции. Он потребует более тщательного анализа всей совокупности данных об этой удивительной находке.

Фармаковскому принадлежит ряд безусловно верных наблюдений, и прежде всего то, что все трубки образуют единый комплект. Немаловажной деталью, как будет видно, является и подмеченная им особенность нижних концов трубок с фигурами: они удобны для захвата рукой — бычки отстоят от края ровно на ширину ладони, а их копытца оформлены таким образом, что сами фигурки образуют подобие эфесов. Удивляет, однако, другое — то, чего не заметил Фармаковский, хотя не заметить этого при изучении данного погребения практически невозможно. Рискованно соединяя в одно целое достаточно отдаленные друг от друга трубки и бляшки на костяке, он не заметил лежавших к трубкам много ближе кремневых наконечников стрел. А ведь в опубликованном уже в 1900 г. отчете Веселовского совершенно ясно указано: наконечники эти лежали «у верхних концов трубочек…»

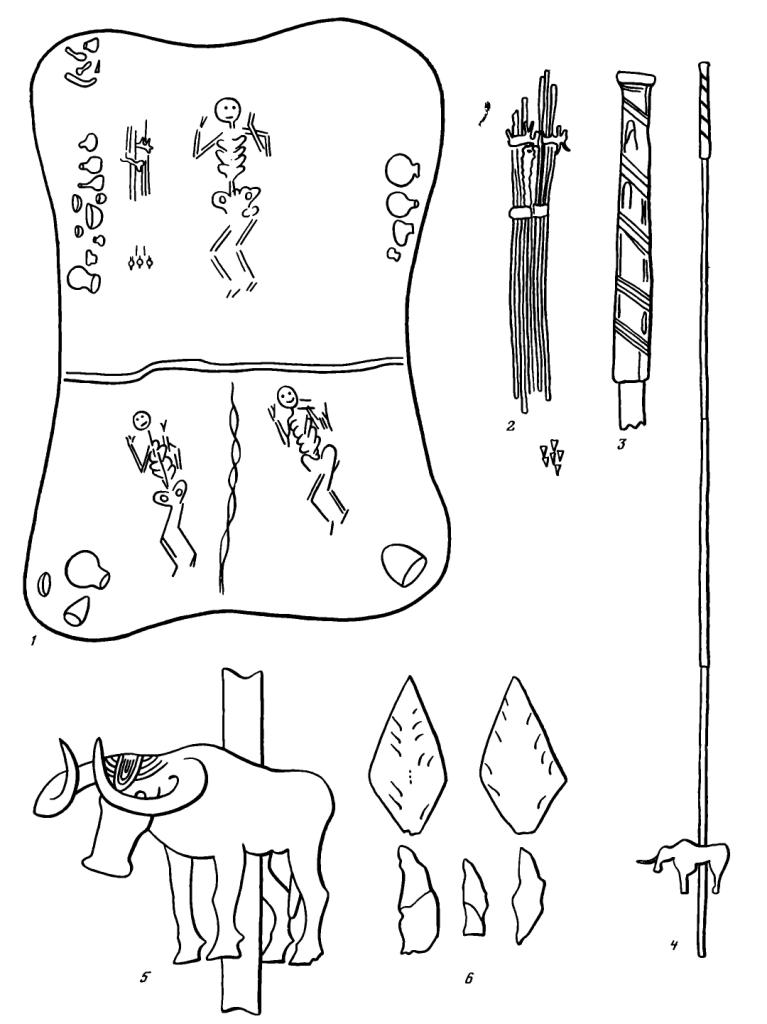

Скудная графическая документация комплекса все-таки дает возможность провести элементарный анализ его микропланиграфии. Существуют два чертежа погребения. Первый — акварель, выполненная специально для доклада Фармаковского Н. К. Рерихом, как сообщается, «на основании указаний Н. И. Веселовского» в 1897 г. 5 На ней наконечники изображены в некотором отдалении от верхних концов трубок лежащими на продолжении их осей со смещением в одну сторону (рис. 1,2). Второй, куда более грубый рисунок сделан рукой самого Веселовского в его отчете за 1896—1897 гг. 6 Этот очень схематичный эскиз принципиально не отличается от рериховского, но показательны некоторые нюансы. Здесь наконечники изображены лежащими в ряд, по ширине соответствующий пучку трубок. При этом наконечники не просто продолжают линии трубок — они строго ориентированы по их осям: черенком к трубкам, острием в другую сторону. Здесь же находятся небольшие кремневые сегменты, неверно понятые Веселовским как наконечники: полулунной формы (рис. 1,1).

Рис. 1. Комплекс предметов, Майкопский курган. 1 — план основного погребения по рисунку Веселовского; 2 — расположение металлических трубок и наконечников стрел, с рисунка Рериха в МАР, 34; 3 — навершие трубки; 4 — общий вид трубки с золотым окончанием и фигуркой; 5 — фигурка быка на трубке; 6 — наконечники и сегменты; (3—6 — прорисовки фотографий в ОАК и МАР)

Важно выяснить количество всех предметов. В Эрмитаже хранится 12 ромбических наконечников длиной 2,9—3,7 см и 17 вкладышей-сегментов длиной 1,2—2,0 см 7, т. е. всего 29 кремневых изделий — больше, чем указано в единственной из трех описей Веселовского, где суммарно отмечены 25 наконечников 8 (даже в отношении числа золотых предметов описи нередко расходятся) 9. Сложнее установить первоначальное количество трубок, повсеместно определяемое в шесть единиц. В Золотой кладовой выставлены 4 трубки с золотыми окончаниями — 1 целая и 3 во фрагментах. Ни одна не имеет даже признаков крепления серебряных элементов снизу, так что превращение двух золотых окончаний во «вставки» следует признать произвольным. В фондах ОИПК хранятся крупные серебряные фрагменты (4), судя по навершиям, трубок и несколько десятков мелких обломков. Суммарная длина всех сохранивших трубчатую форму частей и фрагментов составляет ныне не менее 750 см, плюс обломки. Длина же трубок, по Веселовскому, 103 см. Таким образом, в Эрмитаже находятся фрагменты восьми трубок, в том числе 4 с золотыми окончаниями и 4 серебряных 10.

Наконец, в отчете сообщается, что с трубками найдены обломки серебряной обивки какого-то предмета. Они присутствуют в коллекции ОИПК и при ближайшем рассмотрении (фрагменты хорошо подбираются) оказываются двумя сложенными вдвое прямоугольными пластинами (в таком виде размеры 62X38 мм) с отверстиями для гвоздиков вдоль сходящихся сторон, а также несколькими обломками более узкой полоски с такими же отверстиями. Сохранился и серебряный гвоздик, четырехгранный, с небольшой шляпкой, длиной около 3 мм. Судя по всему, накладки охватывали древко или рукоять диаметром 30—40 мм.

Итак, в погребении было 8 трубок, у верхних концов которых на продолжении их осей лежало 12 наконечников стрел и 17 сегментов; с трубками же связаны обломки накладок. Эти моменты и представляются важнейшими из того, что не было замечено Фармаковским.

Обратимся теперь к некоторым позднейшим реалиям, проливающим свет на этот комплект находок. Иранистам хорошо известен так называемый барсом — барсман — брасман — баресман, ритуальный пучок прутьев зороастрийского жреца, непременный атрибут богослужения перед алтарем огня. Эти прутья, изготовлявшиеся из веток ивы или тамариска, известны уже Страбону (XV, III, 14). Они использовались для разжигания священного огня и при гадании. Сам термин «барасман» имеет два значения: 1 — священный огонь, 2 — пучок ритуальных прутьев 11. Изображения таких пучков в иранском искусстве известны начиная с луристанских бронз 12. Очень показательны фигуры магов с барсомами в руках на пластинах Амударьинского клада, где они повторены 24 раза 13. Семантику пучка иллюстрируют сасанидские изображения: на рельефе Арташира II их держит Митра, причем прутья символизируют его стрелы — солнечные лучи 14. По Фрейману, «эти жертвенные ветки — baresman — являются отражением небесного вышнего огня, который в них заключен в основном, первоначальном значении этого слова, значении, вытекающем из его этимологии baresman (brazman), brahman…» 15. Установление этимологического родства авестийского термина с ведическим «брахман» 16 вводит этот символ в широкий круг важнейших мировоззренческих понятий индоариев: «Брахман — это и сам абсолют, и персонификация высшего божества, и его священнослужитель, и идеальная мировая субстанция («Брахмо — обряд приношения, Брахмо — жертва, приносимая Брахмо в пламя Брахмо… В вечное Брахмо идут те, кто вкушает амриту остатков жертвы…» и т. д.— Бхагаватгита, IV, 24, 32 17). Индийские ритуалы знают близкий аналог баресмана — палочки для ароматических воскурений, а на более высоком, знаковом уровне таким является пучок стреловидных молний — ваджра (санскр. vajra — молния), медное, золотое или железное оружие Индры 18, находящая соответствие в славянских языческих перунах (слово «перун» означало и молнию, и громовержца, и, возможно, в одном из ранних значений стрелу — оружие с оперенным древком: отсюда и Перун — бог, метающий огненные стрелы 19, у хеттов и других народов древности.

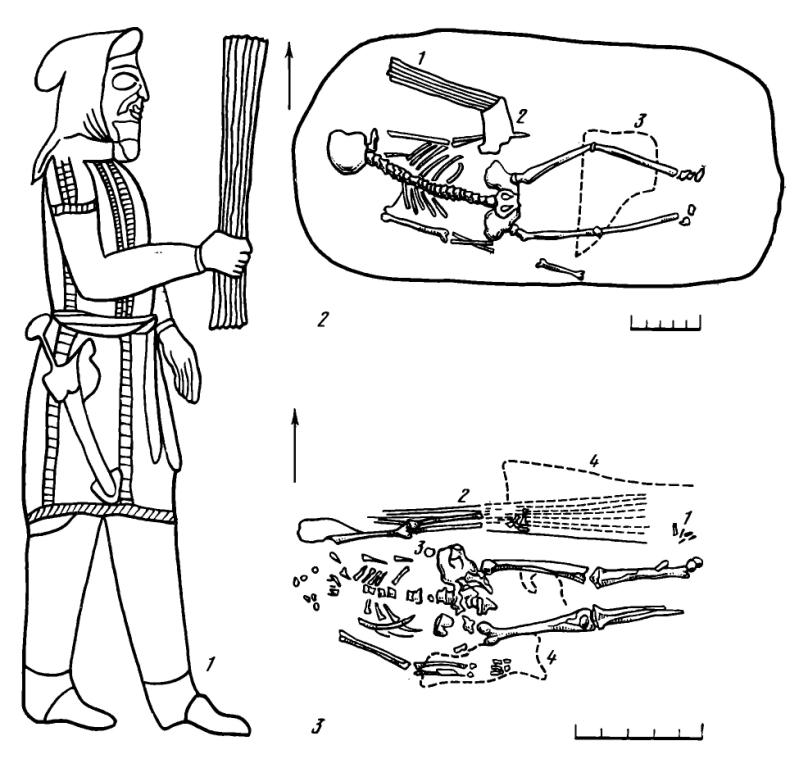

Связка прутьев, за которой стоит обширный мир образов и понятий, была распространена не только у иранцев и индусов. Хорошо известно сообщение Геродота (IV, 67) 20 о скифских энареях — жрецах и прорицателях, гадающих на ивовых прутьях, а в случае обмана сжигаемых в повозке с такими же прутьями. До недавнего времени археологи знали лишь одно погребение с этими прутьями — не скифское, а савроматское, в кургане 4 Мечетсайского могильника в Оренбуржье (раскопки К. Ф. Смирнова). Здесь с необычно пышным огневым ритуалом (могила была буквально завалена горящим деревом) похоронили явно сакральное лицо. Благодаря обугливанию прекрасно сохранились часть деревянного жертвенного блюда и лежавший под ним пучок прутьев из веток тополя длиной примерно по 60 см. Автор однозначно связывает их с текстом Геродота и авестийским баресманом 21 (рис. 2,2). В 1978 г. Кубанской экспедицией ЛОИА было раскопано сарматское погребение с набором из 8 железных прутьев и лежавших на их линиях железных наконечников стрел (рис. 2, 3). Если прутья были древками стрел, то такие стрелы не могли использоваться как боевые. Для сармат известны факты замены деревянных частей ритуального оружия железными: так, в Остром кургане у станицы Ярославская неолитический каменный топор был насажен на длинную железную рукоять 22. Видимо, и стрелы из Брюховецкой имели культовое назначение. Показательно точное, до деталей совпадение обрядовых признаков обоих комплексов (поза, ориентировка, органический тлен, расположение прутьев), имеющее особое значение в свете целого ряда параллелей между погребениями с западной ориентировкой в Северном Прикубанье и савроматами Поволжья, включая могилы «жриц» с алтарями 23.

Рис. 2. Сравнительный материал

1 — жрец с пучком прутьев (изображение на пластине из Амударьинского клада); 2 — погребение 4 кургана 4 могильника Мечет-Сай, по К. Ф. Смирнову: 1 — деревянные прутья, 2 — часть блюда, 3 — органический тлен; 3 — погребение 12 кургана 3 группы Брюховецкая I: 1 — наконечник стрел, 2 — железные прутья, 3 — кремень, 4 — органический тлен

Деревянные прутья иранского баресмана, как известно, со временем были заменены железными, употребляемыми доныне 24. Обтянутые золотом медные и железные прутья входили уже в состав Амударьинского клада и определенно связываются с изображениями на пластинах 25, а более ранние бронзовые прутья или древки стрел известны в Марлике и в Астрабадском кладе начала II тысячелетия до н. э. 26 «Сложенные пучком тонкие бронзовые стержни» найдены и на майкопском поселении Мысхако 27.

Наконец, отметим, что магический пучок прутьев — прототип баресмана — фигурирует в ранней бронзе степного Причерноморья: в него, видимо, вставлялись молоточковидные фетиши, в которых угадывается сложный, полисемантический символ высшего начала 28.

Восточный баресман находит близкие соответствия в ликторских фасциях — символических пучках прутьев, атрибутах власти царя, заимствованных римлянами у этрусков 29. В центр такого пучка вставляли двойной топор — лабрис, древнейшую средиземноморскую эмблему божества. Семантическое поле фасциев огромно — это и собственно пучок, связка, и календарь, летопись, анналы (фасты), и волшебство (фасцинатор — колдун, чародей), и, конечно же, факел — горящая связка прутьев, как он и изображается в геральдике от античности и доныне (греч. «факел[л]ос» — пучок, связка), факел, нередко выступающий в роли оружия богов (Пергамский алтарь и др.). В основе всех значений лежит, видимо, исходное «фас» — высший неписаный закон, веление неба, от которого происходят «фатум», «фата моргана» и т. д. 30 Интересно, что римляне считали культ пучка прутьев заимствованным из Скифии: эпитет Дианы Сицилийской — Фацелина — означает «принесенная в вязанке хвороста»; так, по легенде, доставил её статую из Скифии Орест.

Символика фасциев — в единстве лидера и последователей (божества и адорантов, правителя и народа и пр.). Характерно, что с этим значением связка прутьев известна почти во всем мировом фольклоре. Сказка или миф об отце (вожде, царе), созывающем сыновей (подданных) и затем ломающем перед ними прутья (стрелы) — сначала по одному, демонстрируя слабость одиночества, а затем пучком, который не ломается, что и доказывает силу единства. Этот сюжет относится к числу самых распространенных фольклорных формул, причем иллюстрирует полную взаимозаменяемость прутьев и стрел как предметов одного порядка 31.

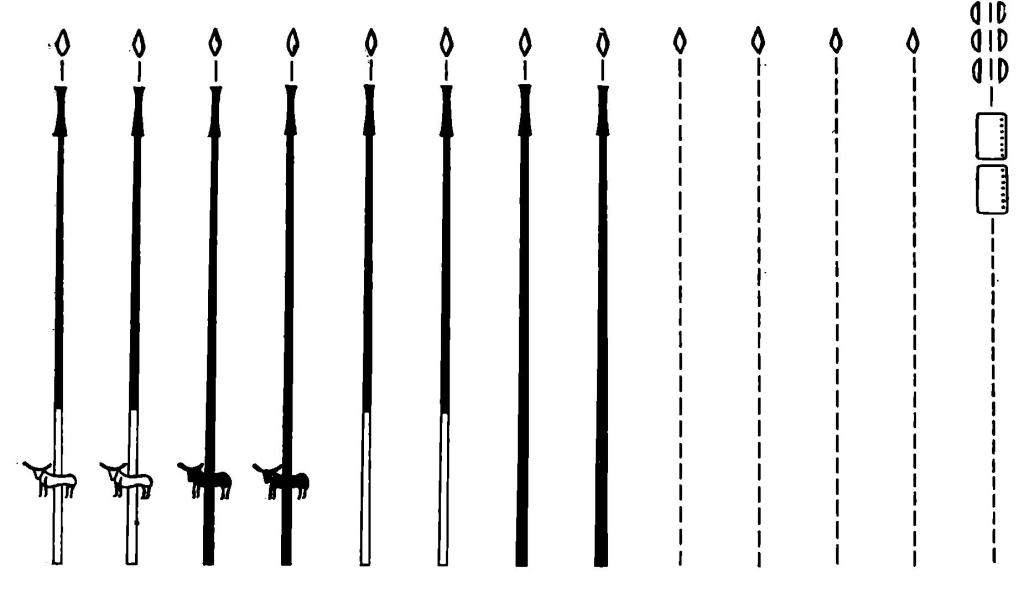

Вернемся к майкопским находкам. Вряд ли в могилу положили одни наконечники — скорее, это должны были быть сами стрелы. Но в таком случае линии их древков совпадают с трубками. Не являются ли они металлическими макетами стрел? Приняв эту точку зрения, можно легко объяснить особенности их строения. Членистость трубки имитирует стебель тростника — крайне распространенного в древности материала для изготовления древков 32, а верхняя часть изображает не что иное как тулею стрелы, обвитую нитями; прорези могли служить для укрепления лент или плюмажей (рис. 1, 3). Кроме 12 стрел, из которых 8 были металлическими, в набор входил еще один предмет, скорее всего оружие, от которого остались накладки и микролиты (рис. 3). Интересны числовые закономерности (кратности 2, 3, 4 и 6, некратный 13-й компонент), находящие соответствия и в баресмане, где требовалось четное число прутьев плюс один нечетный центральный элемент, и даже в фасциях, так как претору их полагалось 6, консулу — 12, а диктатору — 24. Показательно, что при погребении в знак траура фасции несли опрокинутыми — в майкопской могиле весь пучок также был перевернут. Наконец, самое важное следствие: при такой трактовке набора становится предельно ясным смысл фигурок быков и способа их крепления на трубках: это быки, пронзенные стрелами. Трудно представить более наглядную и непосредственную передачу этого образа (рис. 1, 4, 5).

На лбах бычков выгравированы знаки (ни один не повторяется), которые единодушно считают солярными или, шире — астральными. В данном случае важно не конкретное определение, а связь этих быков с небесной сферой. Стрелы же пронзают их необычным образом: снизу. Следовательно, они пущены с земли! Не проясняется ли здесь скрытый образ всей композиции — образ героя, поразившего небесных быков? Это герой типа Гильгамеша, Геракла или раннего Кришны — персонаж земной, человеческой природы, вступающий в схватку с небом. Сюжет богоборчества характерен для идеологии периода распада родового строя, когда в пантеонах появляется противостоящий силам космоса богочеловек—первопредок, «культурный герой», в подвигах равный бессмертным (часто — «божественный стрелок»: общеизвестен особый статус лука как оружия богов, поражающего издалека). Возникает высшая форма мифа — эпос; образ человека проникает во все виды искусства. Это определялось историческими процессами консолидации племен, выделением фигуры лидера, на ранних этапах полифункционального («цари-жрецы»). Он считался избранником такого персонажа, что закрепляла концепция божественной инвеституры и ее инсигнии (стрелы, барсомы, фасции и пр.).

Рис. 3. Схема реконструкции состава ритуального набора предметов, Майкопское погребение

В семиотическом плане набор является конкретным сюжетным текстом, повествующим о важном мифическом событии — поражении небесных быков. Герой выступает в «неявленом» (категория!) виде, через показ его атрибутов и деяний — прием нередкий в архаичном фольклоре. Способом записи информации служит в целом «натуральный макет» — модели стрел в натуральную величину с боевыми наконечниками. Это замкнутая знаковая система. Изобразительная, числовая, цветовая стройность ее внутренней организации с переходом на более высокий информационный уровень — в контекст погребения — приобретает качественно новое содержание. Ведь этот комплект был главным предметом погребального инвентаря и занимал в могиле центральное место — возле костяка. Последнее в сочетании с примером типичной траурной инверсии (переворачивание) подчеркивает отношение обладания им при жизни. Вручить эти регалии земному лицу могла лишь та рука, которая и пускала стрелы. Таким образом, единственный приемлемый ключ к дешифровке всей структуры внутренних и внешних связей набора — инвеститура.

Пучок ритуальных стрел в майкопском погребении, являвшемся по всем признакам могилой «царя-жреца», воплощал, видимо, преемственность его земной власти от легендарного героя-богоборца, выступавшего, возможно, и «культурным героем» 33. На сегодня это древнейший предмет подобного рода.

К содержанию 192-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Архив ЛОИА АН СССР. Ф. 1. Д. 204. Л. 51 об.; ОАК за 1897 г. СПб., 1900. С. 4 сл. ↩

- Фармаковский Б. В. Архаический период в России // МАР. Пг., 1914. 34. С. 51— 56. Табл. XX—XXII. ↩

- Архив ЛОИА АН СССР. Л. 51. ↩

- Формозов А. А. Каменный век и энеолит Прикубанья. М., 1965. С. 64; Мунчаев Р. М. Кавказ на заре бронзового века. М., 1975. С. 212—222. ↩

- Фармаковский Б. В. Архаический период… С. 51. Табл. XX. ↩

- Архив ЛОИА АН СССР. Л. 52 об. ↩

- ГЭ, ОИПК. Оп. коллекции 34. Л. 1 об.— 2. В дальнейшем используются материалы этой коллекции и ее опись. ↩

Архив ЛОИА АН СССР. Л. 114. ↩- Ср. данные о количестве бляшек: Архив ЛОИА АН СССР. Л. 75, 114, 140. ↩

- Приношу благодарность Ю. Ю. Пиотровскому, первым обратившему мое внимание на большее, чем шесть, число трубок и любезно показавшему сами находки. ↩

- Струве В. В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л., 1968. С. 120, 128. ↩

- Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана. М., 1977. С. 12. ↩

- Зеймаль Е. В. Амударьинский клад: Каталог выставки. Л., 1979. С. 51—57; Артамонов М. И. Сокровища саков. М., 1973. С. 9. ↩

- Луконин В. Г. Искусство… С. 178, 195. ↩

- Цит. по кн.: Струве В. В. Этюды. С. 120, 246. ↩

- Многочисленные параллели между зороастризмом и брахманизмом неоднократно отмечались. См.: Маковельский А. О. Авеста. Баку, 1960. С. 7. ↩

- Бхагаватгита / Пер. Б. Л. Смирнова. Ашхабад, 1978. С. 97. ↩

- Топоров В. Н. Ваджра // Мифы народов мира. М. 1980, Т. 1. С. 207, 208; Мялль Л. Э. Ваджра // Там же. С. 208. ↩

- О соответствиях перуны-молнии, молнии-стрелы, перуны—огненные стрелы у славян см.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. С. 13, 14; Они же: Исследования в области славянских древностей. М., 1974. С. 5, 6, 14, 18. ↩

- Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972. С. 203. ↩

- Смирнов К. Ф. Савроматы. М., 1964. С. 255, 256. Рис. 75/19. ↩

- ОАК за 1896 г. СПб., 1898. С. 57. ↩

- Чернопицкий М. П. Курган с погребением «жрицы» на Кубани // СА. 1985. № 3. С. 251—255. ↩

- Дорошенко Е. А. Зороастрийцы в Иране. М., 1982. С. 58, 76. ↩

- Зеймаль Е. В. Амударьинский клад. С. 24. ↩

- Приношу благодарность Г. Н. Курочкину за эти сведения. ↩

- Дмитриев А. В. Поселение майкопской культуры на Мысхако // ХIII Крупновские чтения: Тез. докл. Майкоп, 1984. С. 34. ↩

- Кияшко В. Я. Семантика молоточковидных «булавок» // Там же. С. 34. ↩

- Сов. ист. энцикл. 1973. Т. 14. С. 964. ↩

- Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. М., 1976. С. 411—417, 763; Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. Т. 2. С. 1710. ↩

- Интересная параллель «прутья—стрелы» заслуживает специального рассмотрения (прутья—стрелы с обломанными или снятыми наконечниками, т. е. обезвреженные, «мирные»; горящие прутья—огненные стрелы; горящая связка прутьев — факел — как оружие,— пучок огненных стрел — пучок молний громовержца, и т. д.). ↩

- Грязнов М. П. Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане // СА. М., 1952. Вып. 16. С. 134, 135. ↩

- Ср. авестийский сюжет о первочеловеке, первом паре и «культурном герое»- Ииме, трижды получавшем от Ахура- Мазды золотые стрелы: Маковельский А. О. Авеста. С. 72, 73. ↩