К содержанию 117-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

1Сравнительно немногочисленные древние деревянные изделия, известные до последнего времени, обнаружены в условиях постоянной сухости (Египет, Средняя Азия), естественной либо курганной мерзлоты (стоянки Арктики, Пазырыкские курганы) или главным образом в условиях постоянного избыточного увлажнения, обычно на древних поселениях, которые расположены целиком в воде или в низине. К сожалению, такие поселения относительно редки. Если их культурные остатки находятся на дне озера и не полностью погребены в донных отложениях, памятники могут быть выявлены во время низкого стояния воды или при подводных разведках (свайные поселения Приальпийской области). Что же касается поселений в низинах — торфяниках и поймах, то они в большинстве случаев лишены внешних признаков и поэтому открываются чаще всего не специалистами-археологами, а лицами, ведущими торфоразработки или земляные работы. Таковы, например, поселения в Шигирском, Горбуновском и Сарнатском торфяниках 2, в пойме р. Кузнечиха 3. Значительная серия древних санных полозьев и лыж, обнаруженных в Финляндии, Швеции и Норвегии 4, принадлежит к числу случайных находок в торфяниках.

Конечно, возможны благоприятные для разведки случаи, когда торфяниковый памятник прорезается рекой (свайное поселение на р. Модлоне) 5 или приурочен к небольшому возвышению на болоте (Веретье) 6. Но подобные памятники, которые археологи иногда находят, столь редки, что целенаправленные поиски торфяниковых поселений почти не практикуются, а если проводятся, то не дают желаемого результата.

Результаты дали поиски древних вещей из дерева в зонах широко распространенных и легко открываемых поселений на останцах и мысах надпойменных террас. При этом учитывалось, что в черту поселений должны были входить болотные массивы речных стариц и старицы, оставленные реками и превратившиеся позднее в торфяники. Предметы, изготовленные из растительных материалов, неизбежно попадавшие в заболоченные места или водоемы, должны сохраняться, так как они защищены от воздуха.

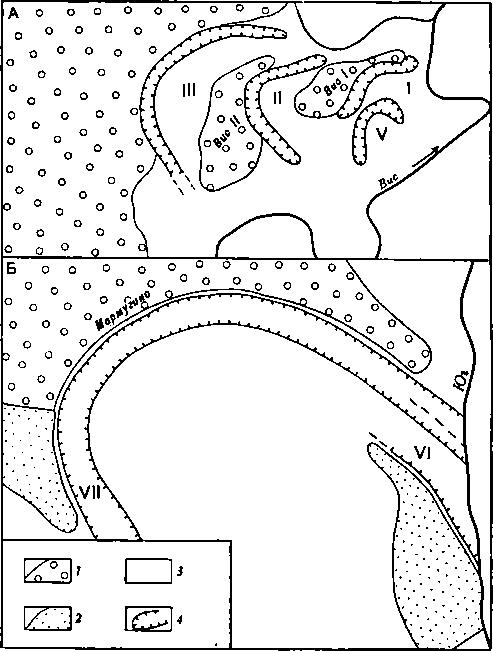

Рис. 49. Схема расположения висских (А) и мармугинских (Б) старинных торфяников Условные обозначения: 1 — 1-я надпойменная (боровая) терраса; 2 — высокая пойма; 3 — низкая пойма; 4 — торфяники (I — Високий I;

II — Високий II; III, V — прочие торфяники без культурных остатков; VI — Мармугинский I; VII — Мармугинский II)

Поиски старинных торфяников, поскольку они расположены на пойменной террасе, в большинстве случаев не представляют особых трудностей. Во-первых, при наличии обнажений, особенно образованных самой рекой, выходы старинных отложений хорошо заметны, если не залегают ниже уровня реки (рис. 49, Б). Во-вторых, торфяникам стариц-меандр (3. Барановская различает старицы-меандры и старицы-протоки) отвечают дугообразно вогнутые края надпойменных террас 7 (рис. 49, А, Б). Выявляются и оконтуриваются торфяники шурфовкой и бурением.

Положительные результаты получены при закладке разведочных шурфов у дугообразного края двух останцов надпойменной террасы, занятых долговременными поселениями Вис I и Вис II (бассейн Вычегды, район Синдорского озера), в 1960 и 1962 гг. Синдорским археологическим отрядом Коми ФАН были обнаружены подковообразные старинные торфяники р. Симва с большим количеством деревянных изделий 8. Ширина торфяников — 16—20 м, длина и максимальная глубина Вис I — 150 м — 1,6 м, Вис II — от 2,50 м и более 3,3 м. Сложены они торфом и подстилающим сапропелем.

В торфянике Вис I (поселение Вис I) в 1960—1967 гг. найдено свыше 200 деревянных изделий и предметов со следами обработки, в том числе простые охотничьи луки трех основных типов, наконечник и древки стрел, полозья бескопыльных саней, лыжи (одна из них увенчана скульптурной головкой лося), весло, дугообразные рукояти стругов, обручи от рыболовных сачков или верш, лопаточка, острия, диск с отверстием и ряд других предметов. На многих изделиях имеется гравированный и рельефный орнамент. Обнаружен также фрагмент циновки (?), берестяной сосуд, поплавок из сосновой коры, веревка и кусок крупноячейной сети из корешков и листьев осоки, шлифованные каменные топоры, кремневые микролитические пластины и нуклеусы, концевые скребки и другие орудия.

По результатам радиоуглеродного анализа деревянных изделий (имеются четыре даты 9), новым палинологическим данным, особенностям стратиграфии и археологическим параллелям в мезолите Прибалтики, инвентарь I Висского торфяника может быть отнесен к мезолиту и датируется VII—VI тысячелетиями до н. э. 10

В средней толще II торфяника (поселение Вис II) в 1962—1966 гг. обнаружены нагромождения сотен жердей со срезами на концах, а ниже — остатки свай, тысячи обломков керамики I—V вв. (ванвиздинской культуры и отчасти гляденовской), деревянные изделия, кости животных и пр. Инвентарь, кроме керамики, включает предметы из кости (наконечники стрел) и стекла (бусы), берестяные поплавки, сосуды из бересты и сотни деревянных изделий: большие и мелкие простые и сложные луки; наконечники и древки стрел, пластины и обручи от рыболовных снастей, поплавки от сетей, удильные крючки двух типов, весла, лыжу (?), полозья саней, имевшие копылья, мотыги, коленчатые рукояти тесел двух типов, муфту проушной кирки, рукоять с пазами, зубчатый керамический штамп, гвозди, пряслица, лопаточки для приготовления керамического теста, планки с прорезями (для витья веревочек) и без них (для выработки сетей), скульптурное изображение человека и др.

По местным этнографическим и зарубежным археологическим аналогиям (Киркелетт, Финляндия 11; Хейланд, Норвегия 12) в открытых сооружениях можно видеть заграждения, в свободных пролетах которых устанавливались ловушки для рыбы. Отсутствие в висских торфяниках следов каких-либо жилых сооружений свидетельствует, что деревянные изделия попадали в зарастающий водоем с суходола, где обнаружен культурный слой и найдены остатки жилищ.

Исследование старинных торфяников, как и торфяниковых поселений, дает хорошие образцы для радиоуглеродного и пыльцевого анализа, поскольку в старинных отложениях пыльца, как и дерево, сохраняется очень хорошо.

Древние сооружения и вещи из растительных материалов могут быть обнаружены при массовом обследовании старинных отложений равнинных рек не только на Севере, но и в более южных широтах. Так, деревянная ловушка стационарного (открытого) типа в виде котцев (загадочные вилки или летательные орудия) случайно обнаружена в 1878 г. в зоне Плехановской дюнной неолитической стоянки на р. Оке, в пойме, на глубине около 5,5 м, в черной вязкой озерной «глине», перекрытой аллювиальными осадками; геоморфологическое обследование местности в окрестностях стоянки 13 не оставляет сомнений, что остатки ловушки залегали в старинных отложениях.

Для поисков древних вещей и сооружений из растительных материалов необходимо выявление и оконтуривание древнего речного русла, у которого находится поселение, шурфовка на пойменном торфянике и обследование старинных отложений, прорезаемых рекой, особенно в окрестностях поселения.

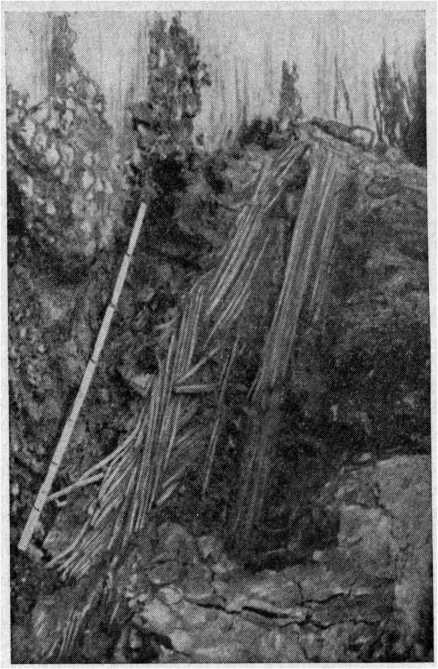

Рис. 50. Развал заграждения из дранки в I Мармугинском торфянике

При обследовании местности в районе стоянки Мармугино на р. Юг, близ Великого Устюга, зачистке обрывистого пойменного берега, бурении и разведочных раскопках у стоянки обнаружены два старинных торфяника, содержащих остатки рыболовных заграждений. Стратиграфическое изучение обнажения на участке протяженностью свыше 300 м и бурение показали, что торфяники принадлежат протоку р. Юг (которая в то время распадалась на два рукава), причем I торфяник, более древний, прорезан более молодым. I торфяник шириной 60—80 м сохранился лишь частично; II, подковообразный, при ширине около 50 м имеет длину не менее 1 км. Мощность торфа и глинистого сапропеля достигает 2,5 м, покрывающей толщи — 4 м.

Сооружения I торфяника, которых было не менее двух, состояли из переносных матов (берд), выработанных с использованием тройных дранок (лучин, пожилин) шириной 0,5—2,5 см, толщиной 0,5—0,8 см, длиной около 220 см (рис. 50) и закрепленных при помощи кольев из расщепленного древесного ствола. Развалы заграждений залегали в верхнем горизонте глинистого сапропеля, что говорит о ловле рыбы в старичную (а не речную) стадию формирования торфяника. Заграждение, несомненно, дополнялось какой-нибудь деревянной ловушкой, скорее всего котцами из дранки типа стоянки Плеханов Бор. Берда I Мармугинского торфяника имеют прямую параллель в неолитических старинных отложениях р. Воронеж, на стоянке Подзорово, близ г. Мичуринска Тамбовской обл. 14

Сооружения II Мармугинского торфяника близки исследованным во II Внеском торфянике, но при их постройке использовались, кроме древесных стволов, сосновая кора и прутья тальника (?). В 23 м от края торфяника в толще слоистых песчано-глинистых отложений, связанных с перемещением речной излучины, на глубине 3,2 м обнаружено скопление керамики эпохи ранней бронзы, II тыс. до н. э. Поскольку между скоплением и торфяником залегает всего около 20 глинистых, по-видимому, годичных лент, можно предполагать, что сосуд брошен незадолго до срезания меандра. Что же касается заколов, то они могли быть сооружены уже во времена существования старицы, т. е. в эпохи, следующие за неолитической. На такую мысль наводит тот факт, что на краю торфяника, вдали от современного русла, находится стоянка ранней бронзы и раннего железа. С подобным предположением согласуется залегание основной части строительных остатков в средней толще торфяника. Ко времени неолита могут относиться более древние берда в I Мармугинском торфянике, тем более что сооружения из дранки характерны для местонахождений ямочно-гребенчатой керамики (Плеханов Бор, Подзорово). В пользу архаического возраста тех и других заграждений говорят также залегание старинных отложений намного выше меженного уровня воды (произошло врезание реки в долину) и значительная мощность покрывающей толщи аллювия. Выводы о возрасте сооружений согласуются с данными по Си заграждения I торфяника относятся к неолиту (первая половина III тысячелетия до н. э.), II — к эпохе раннего железа.

В 1967 г. при обследовании р. Пингиша (правый приток нижнего участка Северной Двины) был обнаружен еще один погребенный старинный торфяник с остатками древних рыболовных сооружений (залегают на глубине около 2,5 м). Торфяник, принадлежащий Пингише, прорезан впадающей в нее р. Малой, которая берет начало из расположенного поблизости Пинежского озера, где находятся поселения III—II тысячелетия до н. э. и IV—VIII вв. н. э.

Работы близ Великого Устюга и на Пингише подтвердили целесообразность массового археологического обследования старинных торфяников, в том числе и на средних реках (типа р. Юг).

Итак, к настоящему времени в Советском Союзе известно шесть пунктов со старинными отложениями, в которых залегают остатки древних рыболовных заграждений и стационарных ловушек. В некоторых из этих пунктов найдены и вещи из растительных материалов (Вис II, Плеханов Бор). Известен также седьмой пункт — с вещами, но без строительных остатков (Вис I). Кроме того, рыболовные сооружения отмечены в двух точках Северной Европы. Торфяники, исследованные в Северодвинском бассейне, образовались в результате зарастания стариц-меандр. По-видимому, и остальные находки сделаны в отложениях стариц этого генетического типа 15, который характерен для малых и средних равнинных рек. Торфяники стариц-меандр, очевидно, явятся основным объектом разведки при поисках древних вещей и сооружений из дерева, коры и травы.

К содержанию 117-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Доклад прочитан на заседании сектора палеолита 16 XI 1966 г. ↩

- В. М. Раушенбах. Среднее Зауралье в эпоху неолита и бронзы. «Труды ГИМ», вып. 29, 1956. ↩

- В. И. Смирнов. Стоянка на р. Кузнечихе. КСИИМК, вып. IX, 1941. ↩

- J. G. D. Сlаrk. Prehistoric Europe. London, 1952, p. 293—301. ↩

- А. Я. Брюсов. Свайное поселение на р. Модлоне и другие стоянки в Чарозерском районе Вологодской области. МИА, № 20, 1951, стр. 8. ↩

- М. Е. Фосс. Древнейшая история Севера европейской части СССР. МИА № 29, 1952, стр. 206. ↩

- Н. С. Щукин. Общая геоморфология, т. I. М., 1960, стр. 253. ↩

- Г. М. Буров. Торфяники речных стариц как места археологических находок. «Изв. Коми филиала ВГО», вып. 9, 1964; он же. Археологические находки в старинных торфяниках бассейна Вычегды. СА, 1966, № 1; он же. Найдено в вычегодских торфяниках. «Природа», 1966, № 9. ↩

- Анализ произведен радиоуглеродной лабораторией ЛОИА. ↩

- Г. М. Буров. Древний Синдор. М., 1967, стр. 12—36, 59—68. ↩

- G. Тореlіus. Ett fiskstangse] fran stenaldern. SMYA, XXVI. Helsinki, 1912. ↩

- I. G. D. Сlark. Указ. соч., стр. 44. ↩

- В. В. Докучаев. Археология России. Каменный период (рецензия). Соч., т. I. М.—Д., 1949, стр. 313—324. ↩

- В. П. Левенок. Работы в бассейне Верхнего Дона. Археологические открытия. 1965 г. М., 1966, стр. 151. ↩

- Н. Е. Кондратьев. Русловые деформации в меандровых реках. «Труды Гос. гидрологического ин-та», вып. 44 (98). Л., 1954. ↩