Бобров В.В., Ковтун И.В. Андроновская орнаментальная традиция в декоре лугавской культуры // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий: Мат-лы VI Годовой итоговой сессииИАЭт СО РАН. Декабрь 1998 г. — Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 1998. — Т. IV. — С. 191 — 196.

Одной из отличительных особенностей андроновской орнаментации на востоке ареала является увеличение доли так называмых линейных мотивов: каннелюры, “елочка”, косые насечки, подтрегольные и ямочные вдавления и др. Наряду с традиционными композициями из меандровых комбинаций и треугольных фигур, подобные

сюжеты также составляют орнаментальный облик андроновской посуды.

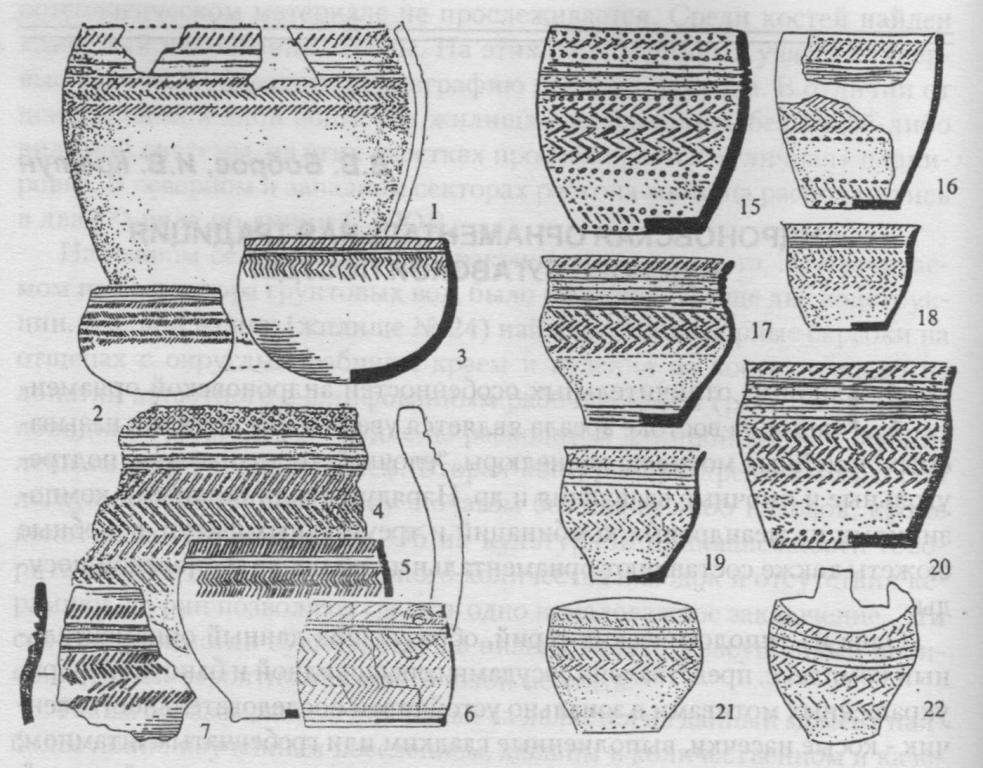

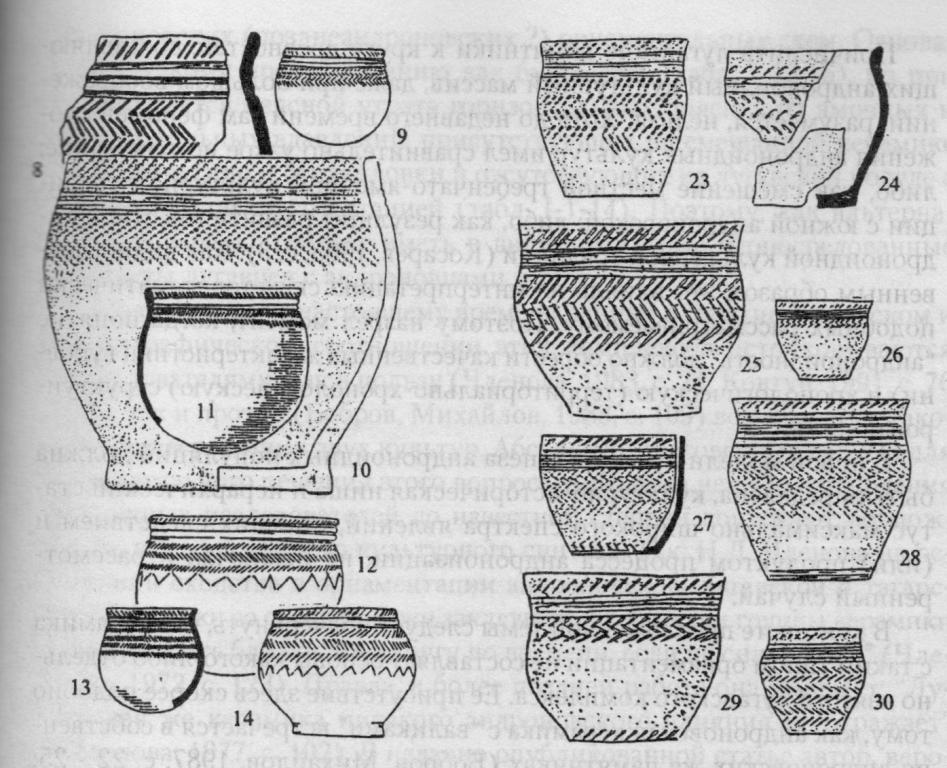

Одна из типологических серий, образующих данный орнаментальный комплекс, представлена сосудами горшковидной и баночной форм, украшенных мотивами в зонально устойчивой последовательности: венчик — косые насечки, выполненные гладким или гребенчатым штампом; “плечики” — несколько рядов каннелюр; тулово — вертикальная “елочка”, выполненная гладким или гребенчатым штампом (табл. 1-15-30). Такая посуда известна из могильников Орак, Соленоозерская III, Устье-Бири IV, Б. Пичугино, Михайловка, Урский, Титово II, а также Боровое и

Акмола. Другими словами, ее локализация связана с районами Среднего Енисея, Ачинско-Мариинской лесостепи, Кузнецкой котловины и Северного Казахстана.

Иконографически и сюжетно-типологически близкие орнаментальные схемы встречаются и на сосудах из других андроновских могильников. Основные отличия последних от выделяемой орнаментальной группы сводятся к следующему: вместо наклонных насечек венчик сосуда орнаментировался одним-двумя рядами ямочных и подтреугольных вдавлений, а также семечковидным штампом; вместо каннелюр зона “плечиков” заполнялась их имитацией, представленной горизонтальными поясами оттиска гребенки; и др. Вероятно, типологически близкой рассматриваемой следует считать и орнаментальную схему, в которой зона венчика, вместо наклонных насечек,

заполнялась одним рядом вертикальной “елочки”. Перечисленные типологические параллели зафиксированы на Среднем Енисее (Орак, Устье-Бири IV, Новоселово, Соленоозерная I, III, IV, Лебяжье I), в Ачинско-Мариинской лесостепи (Ашпыл), Томском и Новосибирском Приобье (EK-II, Вахрушево), Кузнецкой котловине (Урский,

Титово II), Барабе (Абрамово IV, Преображенка III), на Алтае (Кытзаново, Подтурино), в Северном, Восточном (северо-восточном), а в одном случае и в Центральном Казахстане (Боровое, Акмола, Бурлук I, Зевакино, Шоиндыколь).

Таблица I (без масштаба) — Устинкинский могильник, coop. XI, м 3;

2 — по М П. Грязнову, 1962; 3 — Улус Федоров, погр.10; 4 — Устинкинский могильник,

соор.Х, м.1; 5 — Кызлас; 6 — Торгажак; 7 — Солнечный Лог; 8 — Аскыз;

9 — по М.П.Грязнову, 1962; 10 — Устинкинский могильник, coop.IV, м.1;

11 — Лугавское, к.б; 12 — по М.П. Грязнову, 1962; 13 — Лугавское, к.5;

14 — по М.П.Грязнову, 1962; 15 — Б.Пичугино, к.2, м.1; 16 — Михайловка, к.З;

1 — Титово II, к.5, м.З; 18 — Соленоозерная III, м.6; 19 — Соленоозерная III, м.4;

Орак, м.2; 21 — Устье-Биря IV, м.З; 22 — Устье-Бири IV, м.20; 23 — Урский, к.З, м.1;

24 — Устье-Бири IV, м.18; 25 — Боровое, огр.14ём 21; 26 — Акмола, к.15;

27 — ТитовоИ, к.7, м 2; 28 — Урский, к 15, м.1; 29 — Акмола, к.15;

30 — Зевакино, огр 91, м.2 (по публикациям и отчетам В.В Боброва,

Н А. Боковенко, Э.Б. Вадецкой, М П. Грязнова, М.Г. Елькина, М.К. Кадырбаева,

М.Н Комаровой, А.И. Мартынова, Ю.И Михайлова, Нащекина, A M Оразбаева,

Д.Г. Савинова, П И. Сорокина и Н.Л. Членовой).

Таким образом, круг типологически близких параллелей позволяет концептуально расширить предполагаемый ареал генерации, бытования и стилизации выделенного типа андроновской орнаментальной композиции.

Иконографические аналоги последней не ограничиваются кругом собственно андроновских материалов. Так, в комплексе лугавских древностей выделяется сравнительно немногочисленная серия сосудов, демонстрирующих орнаментальный сюжет, аналогичный рассмотренному андроновскому (табл. 1-1-14). Подобная керамика известна из Аскыза, Лугавского, Солнечного Лога, Устинкинского могильника, Улуса Федоров, могильника Кызлас, Торгажака (один случай) и др. Различия, связанные с техникой нанесения декора, а равно с объемами заполнения орнаментального поля, не меняют дела: с точки зрения иконографического и композиционного решения и на андроновских, и на лугавских сосудах представлен один сюжет (Ковтун, 1991, с. 70).

Обращение к материалам андроноидных культур юга Западной Сибири не позволяет провести подобную иконографическую параллель. На сосудах карасукской и корчажкинской культур (включая поселенческие материалы) аналогичных орнаментальных сюжетов не зафиксировано. Равно как не прослеживается ничего подобного на керамике ордынского типа, ирменской, а также собственно еловской, имея ввиду “классическую” схему ее культурогенеза и типы сосудов, выделенные М.Ф. Косаревым (см., напр. Косарев, 1974, с. 97 — 104; и др.).

За приведенными фактами неизбежно встает вопрос: каким образом, когда, где и почему андроновская орнаментальная схема, практически в нетрансформированном виде, была воспринята (заимствована) лугавским населением и стала составной частью его орнаментальной практики?

Причислить лугавские памятники к кругу древностей, составляющих андроноидный культурный массив, даже при большом воображении, разумеется, нельзя. Хотя до недавнего времени сам феномен сложения андроноидных культур имел сравнительно узкое истолкование: либо, как смешение местной гребенчато-ямочной культурной традиции с южной андроновской; либо, как результат развития местной андроноидной культурной традиции (Косарев, 1983, с. 3). Как видно, косвенным образом это влияло на интерпретацию сюжетов, тематически подобных рассматриваемому. Поэтому назрел момент, когда понятие “андроноидность” должно обрести качественные характеристики (уровни) и хронологическую (территориально-хронологическую) структурированность.

В новой модели культурогенеза андроноидных популяций должна быть определена, культурно-историческая ниша и иерархический статус максимально широкого спектра явлений, ставших следствием и (или) продуктом процесса андроноизации, не исключая и рассмотренный случай.

В контексте предложенной темы следует подчеркнуть, что керамика с таким типом орнаментации не составляет основы какого-либо отдельно взятого лугавского комплекса. Ее присутствие здесь скорее подобно тому, как андроновская керамика с “валиками” встречается в собственно андроновских же памятниках (Бобров, Михайлов, 1987, с. 22 — 25; Ковтун, 1991, с. 69; и др.), бегазы-дандыбаевские орнаментальные мотивы в ирменском орнаментальном комплексе Барабы (Молодин, 1985, с. 141 — 142, рис. 67), или, скажем, собственно карасукский компонент в ирменских древностях северо-западной оконечности Кузнецкой котловины (Мартынов, 1966, с. 182; Савинов, Бобров, 1978, с. 61 — 62; Савинов, Бобров, 1981, с. 133 — 135; Бобров, 1992, с. 20; Бобров, Чикишева, Михайлов, 1993, с. 146; и др.). Суть проблемы заключается в субстратном характере рассматриваемой орнаментальной схемы в рамках луганской культуры вообще, и орнаментальной традиции, в частности. Генетическая природа этого субстрата, учитывая приведенные параллели, имеет андроновские корни. Следовательно, сама орнаментальная конструкция может рассматриваться как элемент “андроноидной”, точнее сказать, позднеандроноидной изобразительной традиции в составе ряда комплексов лугавской культуры.

Конкретизируя механизм происхождения этого локального феномена, представляется целесообразным остановиться на двух вероятных вариантах. Прежде всего, нельзя исключать той роли, которую мог сыграть так называемый мариинско-ачинский, он же лесостепной вариант еловской культуры (Членова, 1994, с. 70; Членова, 1998, с. 674; и др.) в появлении на лугавской посуде андроноидного орнаментального сюжета. Возможно, этот же “суперстрат” привнес изобразительные новации и в лугавскую среду, предварительно заимствовав их из репертуара

андроновских (позднеандроновских?) орнаментальных схем. Основа к такому предположению как будто есть (табл. 1-15,16), но при этом остается неясной утрата горизонтальных поясков из ямочных и подтреугольных вдавлений, присутствующих на смешанной керамике Б. Пичугино и Михайловки и отсутствующих на лугавской посуде с андроноидной орнаментацией (табл. 1-1-14). Поэтому, как альтернативную версию, следует иметь в виду возможные неопосредованные контакты лугавцев с андроновцами.

Накопленные к настоящему времени данные о стратиграфическом и планиграфическом соотношении этих комплексов истолковываются исследователями, как в пользу (Членова, 1983, с. 24; Ковтун, 1991, с. 70 71), так и против (Бобров, Михайлов, 1988, с. 109) возможности такого сосуществования двух культур. Абсолютно достоверных данных для окончательного решения этого вопроса у нас пока нет. Но наблюдения различных исследователей до известной степени допускают возможность предполагаемого культурного синтеза. Так, Н.Л. Членова на основании сходства в орнаментации андроновской, лугавской и тагарской керамики со стоянки Ярки заключает, что “эти три группы керамики должны быть близки друг другу по времени, если не синхронны” (Членова, 1972, с. 123). Правда, в более поздней работе она замечает: “Лу- гавская же керамика никакого андроновского влияния не отражает” t Членова, 1977, с. 102). В недавно опубликованной статье автор, вероятно, приходит к иному выводу: “…появились данные о том, что андроновские и лугавские компоненты соединились на территории, расположенной неподалеку от Минусинской котловины, но за ее пределами, к северо-западу от нее” (Членова, 1998, с. 674).

Ранее, в указанном направлении, точнее в Ачинско-Мариинской лесостепи, был выявлен количественно не представительный, но оригинальный тип андроноидных памятников — ингольский, сочетающий в себе гребенчато-ямочные, андроновские, еловские и лугавские черты погребальной обрядности и материальной культуры: керамика, орнамент, металлические изделия и др. (Бобров, 1988, с. 8 — 17). Думается, на фоне этого примера может быть дано и логичное объяснение появлению андроноидного орнамента на лугавских сосудах. Дело в том, что подобно ингольскому типу, лугавская культура является многокомпонентным образованием. Своим появлением эти культурные группы были обязаны заключительным фазам процесса андроноизации, когда бинарные по происхождению, ранние андроноидные образования, уступают место популяциям со сложным полисубстратным составом. Причем, первые в этом процессе сами представляли исходный “материал” для межкультурного синтеза, а андроноидность последних имела опосредованный, вторичный характер.

Таким образом, в свите позднеандроноидных культур данное качество могло проявляться в большей или меньшей степени, а форма подобного проявления зависела от конкретно-исторических обстоятельств. Сосуществуя с позднеандроноидным массивом, лугавская культура могла оказаться в сфере указанных процессов, что и привело к появлению своеобразного орнаментального комплекса.

Примечания

Бобров В.В. Новый тип андроноидных памятников в Ачннско-Мариинской лесостепи // ревние памятники Северной Азии и их охранные раскопки. — Новосибирск, 1988.

Бобров В.В. Кузнецко-Салаирская область в эпоху бронзы. Дис. …Д.и.н. в форме научного доклада. — Новосибирск, 1992.

Бобров В.В., Михайлов Ю.И. Комплекс андроновской-ф культуры на берегу Талбарского водохранилища // Проблемы археологических культур степей Евразии. — Кемерово, 1987.

Бобров В.В., Михайлов Ю.И. Андроновские памятники Обь-Чулымского междуречья. — Деп. В ИНИОН, 26.06.89. № 38518.

Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И. Могильник эпохи поздней бронзы Журавлево-IV. — Новосибирск, 1993.

Ковтун И.В. О верхнем хронологическом пределе существования андроновских (федоровских) памятников в Западной Сибири // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. — Барнаул, 1991.

Косарев М.Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. — М., 1974.

Косарев М.Ф. Андроноидные культуры Зауралья и Западной Сибири // Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья. — Челябинск, 1983.

Мартынов А.И. Карасукская эпоха в Обь-Чулымском междуречье // Сибирский археологический сборник. — Новосибирск, 1966.

Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. — Новосибирск, 1985.

Савинов Д.Г., Бобров В.В. Титовский могильник (к вопросу о памятниках эпохи поздней бронзы на юге Западной Сибири) // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. — Новосибирск, 1978.

Савинов Д.Г., Бобров В.В. Титовский могильник эпохи поздней бронзы на реке Ине // Проблемы Западно-Сибирской археологии. Эпоха камня и бронзы. — Новосибирск, 1981.

Членова Н.Л. Хронология памятников карасукской эпохи. — М., 1972.

Членова Н.Л. Есть ли сходство между окуневской и карасукской культурами ? // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. — М., 1977.

Членова Н.Л. Роль миграций в сложении карасукской и ирменской культур Сибири // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири. — Барнаул, 1994.

Членова Н.Л. Минусинская котловина и Сибирь: контакты и изоляция Сибирь в панораме тысячелетий (Материалы международного симпозиума). — Новосибирск, 1998. Т.1.