К содержанию 5-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

(Сектор бронзы и раннего железа, 17 XII 1939).

В 1939 г. в правом ответвлении Карагалинского ущелья (Алма-Атинская обл.), близ урочища Мынг Ошакты на высоте 2300 м над ур.м., при случайных обстоятельствах, тов. Назаренко были найдены кости человека с набором золотых предметов в количестве около 300 штук. 1 Скелет был найден в расщелине скалы в сильно потревоженном 2 виде. Ориентировку установить было крайне трудно, хотя можно предполагать, что скелет лежал головою на СВ.

[adsense]

К наиболее интересным предметам, найденным в погребении, относятся: 1) длинная золотая полоса из двух кусков общей длиною 35 см, шириною 4.7 см; 2) два перстня со скульптурными изображениями двугорбых верблюдов. У одного перстня диаметр кольца 2.3 см, высота верблюда 1.4 см, длина 2.5 см, у другого диаметр кольца 1.5 см, высота верблюда 1.5 см, длина 2 см. В обоих случаях верблюды даны в лежачей позе; 3) десять скульптурных изображений горных козлов-таутеке, вероятно бляшки, размером 2×2.4 см; 4) серьга, подтреугольной формы, изображающая мышь, грызущую человека, украшенная камнями в гнездовой инкрустации; 5) бляшки, инкрустированные камнями с ободками зерни; одна, напоминающая формой распростёртую фигуру птицы, размером 2.6×2.7 см, вторая крестовидная, размером 1.6×1.6 см.

Из других предметов отметим золотые пластинки, имитирующие древесный лист, размером 2.7×2 см; шаровидные, полые внутри пуговки в виде бубенцов, диам. 1.6×1.5 см и 0.9×0.9 см; длинный стерженёк, круглый в сечении с загнутыми концами, размером 10.5 см. Судя по письмам, полученным из Алма-Ата, остальные находки представляют собой повторения указанных типов и не имеют никаких украшений.

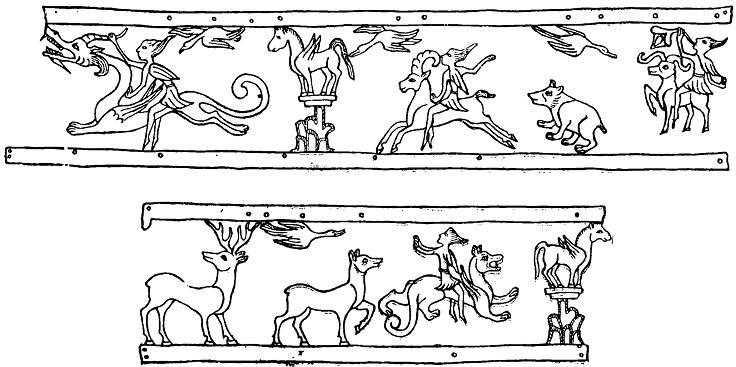

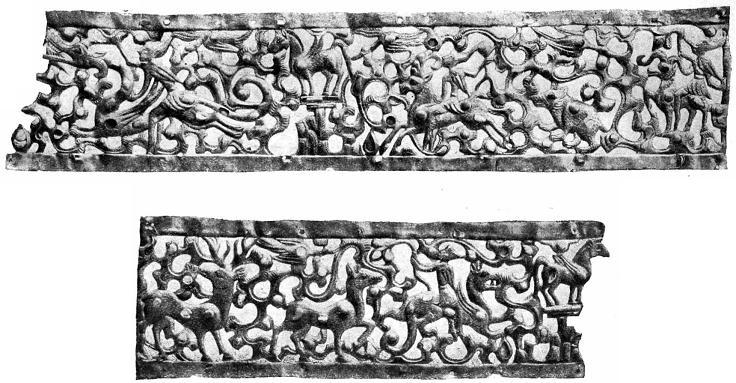

Из перечисленных объектов наибольший интерес представляет собой золотая пластинка в виде прямоугольной полосы, имеющей сверху и снизу гладкий бордюр шириной 0.4-0.5 см (рис. 2). В бордюре расположены парные дырочки для нашивания. Все внутреннее поле пластинки занято ажурным рисунком, выполненным, по всей вероятности, чеканом. Здесь в весьма витиеватом растительном орнаменте вплетены изображения зверей, птиц и человека, частью трактованных фантастически. Последовательно, слева направо представлены (см. прорисовку, рис. 2а): марал, стоя, с головою, повёрнутою назад, копытное животное без рогов, возможно самка марала в медленном шаге. Между этими изображениями летящая птица типа феникса. Далее, крылатый тигр, выступающий характерной кошачьей походкой с опущенным длинным хвостом; задняя левая нога отстоит далеко от крупа, передняя левая выставлена вперёд. В то время как первые два животных идут по земле, тигр ступает по растениям и его лапы находятся все на разных горизонтах. На тигре сидит верхом человеческая фигура, покрытая оперением. На голове её нетрудно распознать кочевнический головной убор типа башлыка. Человек повёрнут в талии, голова в профиль обращена назад. Руками он держится за ветку дерева. Перед этой композицией представлено какое-то растение в виде гриба-постамента, на котором стоит крылатая лошадь. На этом пластинка обрывается. Вторая пластинка начинается с изображения дракона. Пасть дракона полуоткрыта, видны чётко выработанные зубы. Ухо дракона прижато назад, длинная шея фигурно выгнута, туловище имеет оттянутые назад крылья, круп приподнят кверху. Передние лапы дракона выброшены вперёд, задние вытянуты назад, длинный хвост загнут на конце. Дракон изображён, в момент прыжка. Верхом на драконе изображён фантастический человек-птица, держащийся правой рукой за рог дракона. Над всадником изображена птица, которая как бы преследует его. Эта группа замыкается опять изображением крылатого коня на постаменте в виде гриба. В обоих случаях изображения коней даны очень своеобразно, морды грифоноподобные, особенно у первого, чёлка ровно подстрижена.

Последняя группа изображений содержит: летящую птицу, козерога в быстром беге с тем же птице-человеком верхом, держащимся правой рукой за ветку; далее, карабкающегося медведя с фигурой птицы над ним; замыкает всю группу птицеподобный всадник с цветком в правой руке, сидящий на горном баране-архаре, идущем медленной поступью. Только одна правая передняя нога архара сильно согнута в колене и поднята вперёд и вверх.

Глаза животных на диадеме сделаны из светлого сердолика или альмандина. Тела животных имеют инкрустацию из бюрюзы, укреплённую на известковой массе. Между прочим скульптурные изображения верблюдов и козлов тоже инкрустированы бюрюзой.

Вся композиция на пластинке делится на три равные части, разделённые изображениями стоящих коней. Первая и третья часть по 13 см. Процессии животных первой и третьей частей направлены лицом друг к другу. Центральная часть занята изображением дракона; возможно, что она была меньше остальных двух. Предполагаемая длина всей пластины, которая была вероятно диадемой, минимум 39 см, что примерно соответствует длине диадемы из Козыревского кургана в урочище Кара-агач, Акмолинской области. 3 Все изображения диадемы покрыты отдельно разбросанными инкрустированными камнями (бирюза?) в гнёздах.

Несмотря на фантастический характер ряда изображений, животные переданы реалистично, с глубоким знанием характерных черт и повадок зверя. Особенно выразительны фигуры марала, медведя, мягкая кошачья поступь тигра, стремительный бег козерога.

Диадема имеет ближайшую аналогию в одном бронзовом блюде Ханьской эпохи из знаменитой коллекции С.Т. Лоо, изданной М. Ростовцевым. 4 Блюдо имеет центральный медальон, вокруг которого расположены фризы с изображениями животных, частью фантастических, и птице-людей. Всё это дано в характерной вязи растительного орнамента. Сравнивая эти фризы с изображениями на диадеме, нетрудно убедиться в том, что они одинаковы в сюжетном и стилистическом отношениях.

Абсолютно сходна, во-первых, общая композиция процессии животных в растительной вязи, во-вторых, удивительно похожи такие изображения, как дракон, крылатые тигры, идентичные даже в трактовке шкуры, в виде полос, сделанных отдельными чёрточками, 5 птице-люди — с той лишь разницей, что на диадеме они представлены в кочевническом уборе, в то время как на блюде волосы таких же птице-людей завязаны на китайский манер пучком на темени. Аналогии прослеживаются и в такой детали, как изображение какого-то растения с плоской горизонтальной поверхностью. На диадеме на таких подставках стоят лошади. Возможно, что это изображение китайского гриба — символа долголетия.

По мнению М. Ростовцева блюдо из коллекции Лоо содержит в себе орнаментальные мотивы, созданные китайским мастером, воспринявшим культурные влияния эллинизма и сарматского искусства. 6 Расцвет такого искусства в Китае падает на Ханьскую эпоху. Звериный стиль этой эпохи не является результатом спонтанного развития предшествующего Джоусского искусства, а получил распространение в результате непосредственной связи Китая, особенно Северного, с гуннами. Если гунны-кочевники влияли на Китай, то и, наоборот, китайское искусство наложило свой отпечаток на искусство кочевников. Это обстоятельство достаточно часто уже отмечалось рядом исследователей в отношении Китая, напр. F. Hirth’oм, 7 M. Ростовцевым, 8 С. Sowerby, 9 в отношении кочевников Reinece, 10 Minns. 11 Особенно широко поставлена эта проблема М. Ростовцевым. 12

Sowerby склонен выделять в китайской терратологии только изображения фениксов и цилинов, как явления чисто китайские; остальные звериные изображения он связывает с влиянием кочевников, показывая, что звериный стиль «является прямым результатом скифского влияния». 13

Несомненно, что в самом китайском искусстве тематика звериного стиля, особенно развившаяся в эпоху Хань, имела свои корни. Напомним, что она достаточно широко была представлена в пиктограммах Шаньского времени (1776-1122), в культуре ганьсуйских и хэнаньских памятников. 14 Однако очевидно, что этот древнекитайский звериный стиль, отличающийся условностью и схематичностью, не может сравниваться с реалистичными изображениями Ханьской эпохи.

На прямую связь китайских звериных изображений эпохи Хань с определённым характером идеологических представлений творцов этих изображений указывает факт осмысления их и предания зверям определённого значения. Я уже не говорю о таких символах счастья и благополучия, как фениксы и цилины. Изображение барана у дерева, появившееся в китайском искусстве Ханьского времени, сопровождается надписями «счастье», «великое благо» и т.п., свидетельствующими о том, что оно воспринималось с определённым значением, а не как чисто орнаментальный сюжет. 15

[adsense]

Это отступление необходимо для того, чтобы понять и обратное явление — наличие китайских мотивов в произведениях искусства среднеазиатских кочевников. Как я показал выше, изображения диадемы идентичны с изображениями на фризах бронзового блюда из коллекции Лоо. Несмотря на всё сходство вплоть до технических деталей изображения диадемы носят на себе отпечаток местного колорита. Прежде всего это относится к фауне, представленной на диадеме.

М. Ростовцев, подводя итоги анализу изображений на китайских вещах Ханьской эпохи, называет следующих животных, характерных для китайского искусства: льва, тигра, медведя, обезьяну, различные типы горных козлов, свинью, собаку, лисицу, а также черепаху, лягушку, рыб, большое количество разнообразных птиц, крылатых тигров и козлов, грифонов, драконов, фениксов, а кроме того, человеческие фигуры, гномов, эльфов, полулюдей и полуживотных. В диадеме из Карагалинского ущелья мы имеем из перечисленных изображений китайского звериного пантеона крылатого тигра, дракона, медведя, фениксов (или птиц вообще?). Кроме того, здесь представлены: самец-марал, самка марала, архар и козерог (т.е. местная фауна Алтайских и Алатаусских гор), крылатые кони и в своеобразной трактовке человеческие фигуры.

Наличие марала и архара свидетельствует о местном происхождении этой вещи. Птицеподобные изображения людей, имеющих, в отличие от своих двойников на бронзовом блюде из коллекции Лоо, головные уборы типа заострённых кверху башлыков, явно указывают на кочевническое происхождение этих фантастических всадников.

Попутно хочется отметить ещё явление, характеризующее «срединно-азиатское» происхождение диадемы, например инкрустации в виде рассыпанных одиночных гнездовых вкраплений камня в металл без обрамления зернью, что является типичным для позднескифского и раннесарматского искусства. 16

Такие приёмы украшения известны на вещах Сибирской коллекции, 17 в предметах из Мельгуновского клада, 18 в вещах из Келермеса 19 и в ряде других находок VI-IV вв. до н.э. 20 Характерная ажурность диадемы, заключённой в прямоугольное обрамление, тоже является мотивом ранне-«сарматского» искусства, наблюдаемым в многочисленных ажурных пряжках и пластинках из золота и бронзы Ордоса, 21 в находках в Забайкалье, 22 в вещах Сибирской коллекции и многих других, 23 в общем относящихся к III в. до н.э. — II в. н.э. Измельчённые формы изображений, вплетённые в стилизованный растительный орнамент, более характерны, пожалуй, для второй половины указанного периода.

Особое место занимают крылатые лошади, своеобразные «пегасы», происхождение которых, быть может, уходит корнями в ахеменидское искусство, связываясь в отдельных деталях (крылья, трактовка гривы и т.д.) с известными изображениями персепольских и сузских барельефов V-IV вв. до н.э. 24 Однако стилистически в этих изображениях чувствуется иная, не иранская трактовка лошади. Сухая фигура коня,

подобранный круп, маленькая голова, короткое туловище напоминают собой тип центральноазиатской лошади, по стилю исполнения связанный с изображениями коней в колесницах и под всадниками на шандунских барельефах Ханьского времени, 25 на китайском шёлке и грекобактрийских фризах из ноинулинских курганов, 26 на поздних по времени изображениях лошадей на танских и сунских монетах. 27

Мы начали наш анализ с сопоставления изображений диадемы с произведениями китайского искусства. Это, однако, сделано только в тех целях, чтобы показать общие корни происхождения этого искусства и стилистическое родство разбираемых изображений. Отсюда отнюдь не следует, что разбираемый предмет является произведением китайского мастерства. Подобно тому как предложенное для аналогии китайское блюдо является весьма показательным памятником влияния кочевой культуры (и не только кочевой!) на Китай, диадема является ярким свидетельством искусства кочевников, где отразились китайские традиции Ханьского времени.

Местная фауна, кочевнический головной убор на человеческой фигуре, местная ювелирная традиция (инкрустация, ажурность изображения, включённая в прямоугольную рамку) достаточно ярко указывают на самобытный характер этого уникального предмета, в создании которого был отражён ряд культурных влияний Ирана и Китая.

Изображения на диадеме имеют определённую семантику, содержат определённый круг идеологических представлений. Мы склонны видеть здесь эмблемы счастья и благополучия, символы стихий неба и земли, теснейшим образом связанные с шаманскими представлениями. Характерно отсутствие в диадеме домашних животных. Количественно здесь более всего представлены птицы, летающие звери (тигр и лошадь с крыльями, дракон) и птицеподобные люди. Вся эта тематика целиком укладывается в шаманские представления о высших божествах «неба», в первую очередь tänri тюрок-кочевников, и «земли», иногда «священных земли-воды» — yduq jär sub. 28 Если первое здесь представлено ансамблем летающих животных и фантастических символов, то второе отражено в реальных изображениях зверей и стилизованных растений. Нельзя пройти мимо верований у жителей Алтая, в которых мы найдём большое количество элементов, отражённых в изображениях диадемы. Напомним священные деревья кош-агач, многочисленные духи — ээзи. 29 К предметам, долженствующим представлять растительный мир, принадлежат вырезные из тонкого золота древесные листья. Трудно решить, является ли весь инвентарь Карагалинского погребения магическим апотропеем богатого кочевника или, быть может, это шаманский ритуальный убор, долженствующий показать ту серию духовных существ, в связях с которыми состоит сам шаман. В том или ином случае изображения диадемы отражают представления шаманистов о наполненности внешнего мира добрыми и злыми духами — тэнгриями. Не трудно видеть в изображениях диадемы эмблему среднего света якутского эпоса, былин-олонхо, где на ряду с тэнгриями столь большое значение имеет древо, связывающее корнями средний свет с нижним, а кроной с верхним светом. Якутский эпос с обильным звериным пантеоном может служить материалом для дешифровки разбираемого терратологического комплекса. 30

Следует помнить, что этот эпос сохранил весьма древние мотивы и складывался в южных районах, в его вероятнее в Центральной Азии. 31

Выше приводились условия находки Карагалинского погребения. Характерно, что оно было обнаружено там, где, вообще говоря, в Семиречье мы не знаем древних погребений. Обычно могилы знати и родовых членов общества находятся на родовых кладбищах, расположенных в виде вытянутых в цепочку курганов возле горловин горных ущелий. Эта обособленность захоронения в горном ущелье, под скалой, наводит на мысль о том, что мы здесь имеем дело с особым видом погребения, с погребением шамана. В таких местах, где было обнаружено это погребение, обычны находки предметов культового порядка и, как правило, нет небольших могильников, нет и следов поселений. Напомним места расположения наскальных изображений в горных ущельях Семиречья, кстати находящихся недалеко от Карагалинского погребения. Отметим культовые места вроде обследованного нами в ущелье Чиимташ в Таласской долине, а также и находки в Сазановском ущелье на северном берегу Иссык-куля. Наличие культовых мест в горах в таких же условиях, как и погребения на Карагалинке, несомненно говорит в пользу нашего предположения, что мы имеем здесь дело с погребением шамана. Не могу в этой связи не вспомнить этнографическую параллель. В. Анучин сообщает о погребениях шаманов у енисейских остяков: «Когда умирает большой с полным облачением шаман, его хоронят всегда не на общем кладбище, а где-нибудь в глухой трущобе». 32 К изложенному выводу приводит и анализ диадемы и всех украшений одеяния, положенных вместе с погребённым. Нельзя не вспомнить о том, что шаманы у ранних кочевников отмечаются в китайских источниках. Из многочисленных сведений о шаманстве укажем на шаманские представления у гуннов, по данным Ши Цзы и Цянь Ханьшу, почитавших предков, небо, землю и духов. 33

Шаманство у среднеазиатских и алтайских кочевников существовало уже с III в. до н.э. Следовательно, мы в праве привлекать материал по шаманизму для объяснения пантеона фантастических существ на золотой диадеме из Карагалинки. В тесной связи с этой диадемой стоят и остальные находки. Все они являются, с нашей точки зрения, атрибутами богатого шаманского одеяния. Золотые пластинки имитируют древесный лист и, видимо, в большом количестве были нашиты на одежду, перстни имеют скульптурное изображение двугорбого верблюда, причём важно отметить, что это вид верблюда, характерный для Семиречья, вид так наз. Camellus sp. Изображения двугорбых верблюдов известны нам в Ордосской бронзе Ханьского периода, 34 в минусинской курганной культуре. 35 Лежачая поза верблюда является наиболее излюбленной трактовкой данного животного. Перстни с незамкнутыми концами, плоские в сечении, аналогичны кольцу, найденному нами в катакомбах Верхнего Таласа.

Весьма характерны изображения горных козлов-теке. Они найдут себе аналогии в очень старых изображениях животных, начиная с наверший минусинских ножей (второй этап курганной культуры) и кончая той же ордосской бронзой. Обломок золотого стерженька, круглого в сечении, с слегка загнутыми краями является, возможно, обломком фибулы, аналогии которой в полном виде имеются в бронзе из коллекции Лоо. 36 Несомненным атрибутом шаманского одеяния являются пуговки-бубенцы, так наз. «шаркунцы».

Особо следует отметить вещи с инкрустациями. В одном случае это перегородчатая эмаль и инкрустированный камень, обведённый зернью, в своей композиции образующие украшения крестовидных форм. В другом случае в той же технике явная стилизация птицы. Прототипом этого второго украшения могут явиться китайские амулеты птиц, изданные P. Pelliot, 37 а также набор птицевидных украшений, имеющих весьма широкое распространение и выходящих далеко за пределы Средней Азии вплоть до Урала. 38 Третья вещь — в той же технике — серьга, обломана, но, видимо, принадлежит к тому же типу птицевидных украшений.

Весь этот набор предметов относится к украшениям богатого шаманского одеяния. Все эти элементы одеяния находят себе аналогии, напр., в алтайском шаманстве. Напомним жертвенные изображения фигур диких баранов-кочкор, 39 одеяние алтайского шамана, в котором не последнее место занимают перья птиц, да и само изображение птицы, в частности гуся, имеет не малое значение в религиозных представлениях алтайцев, 40 как гагара у енисейских остяков. 41 Мы не можем установить полной аналогии наших находок с тем или иным видом одеяния тюркского шаманства, 42 но это объясняется тем, что, во-первых, мы не знаем подробного описания древнего шаманства, а пользуемся материалом более позднего периода (XIX в.), претерпевшего уже известные модификации; во-вторых, мы имеем дело с культурным влиянием китайского искусства.

Использованные нами аналогии и анализ вещей заставили нас обратиться к памятникам «сарматского» искусства. Зернь и инкрустация, ажурная техника, терратологическая композиция в растительном орнаменте, при явной измельчённости форм, несвойственны скифскому искусству. Идентичность изображений на диадеме с фризами блюда Ханьского времени и мелких предметов (перстни) с ордосской бронзой того же времени, инкрустированных украшений с орнаментальными мотивами рубежа нашей эры позволяет датировать карагалинскую находку I в. до н.э. — I-II вв. н.э. Возможно, что эти вещи ближе к I в. н.э., о чём свидетельствует симметрия инкрустированных предметов и их связанность с более поздними вещами, так наз. варварского стиля. Следует учесть, что в карагалинской диадеме мы имеем уже композицию, состоящую из камня и драгоценного металла. Мы имеем здесь значительное число изображений птиц, опять же в той трактовке, которую можно наблюдать в предметах того же варварского искусства.

Все эти явления дают нам основание сузить возможную датировку (I в. до н.э. — II в. н.э.) и считать I в., может быть II в., наиболее вероятной датой. Следует вспомнить, что для Семиречья, где находки этого времени единичны и доселе были весьма невыразительны, настоящая коллекция имеет весьма большое историко-культурное значение, выходящее далеко за пределы Семиречья и ставящее карагалинские находки в ряд лучших мировых образцов культуры.

К содержанию 5-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Notes:

- См. газ. «Казахстанская Правда» от 27 XI 1939. Находка датировалась IV-VI вв. н.э. Вещи находятся в Центральном музее Казахстана (Алма-Ата). ↩

- Фотографии вещей и материалы обследования присланы В.Ф. Шахматовым. ↩

- А. Козырев. Раскопки кургана в урочище Кара-агач Акмолинского уезда. Изв. Арх. ком., вып. XVI, стр. 32. ↩

- М. Rostovtzeff. Inlaid Bronzes of the Han Dynasty in the Collection of С.Т. Loo. Paris — Bruxelles, 1927 (о датировке см. стр. 45-46; изображение блюда на табл. IV-XII). ↩

- Ср. такую манеру трактовки шкуры на терракотах из Хотана (С. Моntеll. Sven Hedin’s Archaeological Collection from Khotan, ВМЕА, т. VII, Stockholm, 1936, табл. XVI, 11 и 12). ↩

- M. Rostovtzeff, ук.соч. стр. 66-67. ↩

- F. Hiгth. Ueber fremde Einflüsse in der chinesischen Kunst. München — Leipzig, 1896. — Ср.: О. Münsterberg. Influences occidentales dans l’art de l’Extrême Orient. Paris, 1909, стр. 10. — Zoltan de Takacs. Huns et Chinois. Turan, 1918, 5, стр. 273-285. ↩

- M. Ростовцев. Срединная Азия, Россия, Китай и звериный стиль. Прага, 1929. ↩

- С. Sowerby. Animals in Chinese Art. Journ. of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, t. LXVIII, 1937. ↩

- P. Reineсke. Ueber einige Beziehungen der Alterthümer China’s zu denen des skythisch-sibirischen Völkerkreises. Ztschr. für Ethnol., 1897. ↩

- Minns. Skythian and Greeks. Cambridge, 1913. ↩

- M. Rostovtzeff. The Animal Style in South Russia and China. Princeton Monographs in Art and Archaeology. XIV. Princeton University Press, Princeton, 1929. — Ср. напр.: С. Hentzе. Les influences étrangères dans le monument de Houo K’ui-Ping. Artibus Asiae, 1925, №1, стр. 31. ↩

- Неудачность термина «скифское влияние» отмечал М. Ростовцев, предложивший также мало приемлемый термин «сарматское искусство». Хотелось бы поддержать автора, скрывшего свою фамилию за инициалами E.M.G., предложившего в связи с работой Andersson’a о бронзе древних гуннов заменить термин «скифское искусство» термином «древне-гуннское». См. С. Sowerby, ук.соч., стр. 3. — М. Rostovtzeff. L’art Greco-Sarmate et l’art Chinois de l’époque des Hans. Extrait d’Arethuse, Avril, 1924. — Journ. of the North China Branch, LXVIII, 1937, стр. 69-71. — Memoirs of the Research Department of Toyo Bunko, №4, Tokyo, 1932 (здесь специально разбирается вопрос о фениксах и цилинах). ↩

- С. Sowerby, ук.соч., стр. 3 и 7. ↩

- Цзинь-ши-су, т. III. ↩

- Воrоvka. The Scythian Art, London, 1927. ↩

- Antiqua Monumenta Siberiae Tatariae. Архив ИИМК, №6356, л. 16. ↩

- Евг. Придик. Мельгуновский клад 1763 г. MAP, 31, СПб., 1911, ср. табл. V. ↩

- OAK, 1904, стр. 95-96. ↩

- И. Толстой и Н. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства», вып. II. СПб., 1889. ↩

- A. Sаlmоny, ук.соч. ↩

- Г. Сосновский. Дэрестуйский могильник. ПИДО, 1-2, 1935, стр. 168 и сл. ↩

- И. Толстой и Н. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, вып. II, СПб., 1889, стр. 101 (Александропольский курган); вып. III, стр. 50 и сл. ↩

- A Survey of Persian art, from Prehistoric Times to the Present. Oxford, 1938, т. IV, табл. 77-800 и 92A, 94A, 99В. ↩

- Ed. Chavannes. Six monuments de la sculpture chinoise. Ars Asiatica, II, Bruxelles et Paris, 1914, tabl. V. ↩

- C. Trever. Excavations in the Northern Mongolia, Лгр., 1929. ↩

- Цзинь-ши-су, т. III. ↩

- W. Radlоff. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, Zweite Folge. СПб., 1899. ↩

- И. Ядринцев. Об алтайцах и черневых татарах. Изв. РГО, 1881, стр. 16-17. ↩

- С. Ястремский. Образцы народной литературы якутов. Лгр., 1929, стр. 3 и сл. ↩

- См. по этому поводу наши соображения в статье «Происхождение турок» (ПИДО, 5-6, 1935). ↩

- В. Анучин. Очерк шаманства у енисейских остяков. Сборн. Музея антроп. и этногр., т. II, вып. 11, стр. 33. ↩

- Ши Цзы, гл. 110; Цянь Ханьшу, гл. 94а. Большой интерес представляют сообщения о шаманах у племён юебань, которые согласно версии Вэйшу произошли от северных гуннов, перекочевавших на территорию Семиречья в I в. н.э. [об этом в нашей статье. «Из истории гуннов I в. до н.э. Хуханье и Чжи Чжи шаньюи» (Сов. востоковед., №1, печ.)]. У этих племён — юебань, — как сообщает Вэйшу, были волхвы-колдуны «шу жэнь», вызывавшие длительные дожди, сильные ветры и наводнения (Вэйшу, гл. 102, л. 8-а). Уже в начале VI в. китайские источники фиксируют термин шаман в форме «шамынь» (Вэйшу, гл. 103, л. 7-в, 8-а), а под 518 г. Вэйшу описывает у жуань жуаней 20-летнюю женщину шаманку по имени Дэухунь Дивань (Вэйшу, гл. 103, л. 7-в, 8-а; здесь, в китайском тексте, употреблён термин «ни», собственно обозначение буддийских монахинь, появившихся с 324 г.). ↩

- A. Sаlmony. Sino-Siberian Art in the Collection of С.T. Loo. Paris, 1933, tabl. VIII, p. 2; tabl. XX, p. 7. ↩

- С. Теплоухов. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края. Матер. по этногр., т. IV, вып. 2, Лгр., 1929, стр. 53. ↩

- A. Salmony, ук. соч., табл. 32, 8 и 9. ↩

- P. Pelliot. Sceaux-amulettes de bronze avec croix et colombes provenant de la Boucle du Fleuve Jaune. Paris, 1931, табл. V и VI. ↩

- A. Шмидт. К вопросу о происхождении пермского звериного стиля. Сборн. МАЭ, т. VI. — Он же. Einige Motive der prähistorischen Kunst Transuraliens. Artibus Asiae, 1930, №1. ↩

- И. Ядринцев, ук.соч., стр. 19. ↩

- В. Вербицкий. Алтайские инородцы. М., 1893, стр. 46 и сл. ↩

- В. Анучин. Очерк шаманства у енисейских остяков. Сборн. Музея антроп. и этногр., т. II, вып. 2. Ср. в этой работе указание на существенное значение короны и налобника шамана, которым может являться наша диадема. Анучин сообщает, что «…налобник, как и корона, — очень существенный атрибут, без которого нельзя шаманить», и далее: «Шаманы утверждают, что по головным уборам небесные духи различают национальность шаманов» (стр. 56-37). ↩

- Однако в подобных описаниях одеяния алтайского или якутского шамана мы найдём очень много аналогий. Ср.: В. Анохин. Материалы по шаманству у алтайцев. Сборн. Музея антроп. и этногр., т. IV, вып. 2, стр. 33 и сл. См. также: В. Серошевский. Якуты. СПб., 1896, стр. 646 и сл. ↩