К содержанию 100-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Последние раскопки этого давно известного и почти не опубликованного могильника обогатили сведения по бронзовой эпохе Приуралья огромными новыми материалами. По количеству находок он значительно превосходит знаменитый Сейменский могильник и дает более прочные основания для объединения группы камских могильников турбинского типа с обширной группой хорошо исследованных среднекамских поселений.

Могильник расположен на правом высоком берегу Камы у г. Перми против устья Чусовой. После первой случайной находки бронзового вислообушного топора еще в конце 80-х годов прошлого века могильник был впервые обследован в 1891 г. С. И. Сергеевым и Н. И. Глушковым 1. Раскопки проводились в 1924—1927 гг. А. В. Шмидтом 2 и в 1934—1935 гг. Н. А. Прокошевым 3.

Если А. В. Шмидтом была раскопана на могильнике площадь в 417 м2, а Н. А. Прокошевым 434 м2, то в 1958—1960 гг. нами вскрыто 4251 м2; вместе с предыдущими это составляет площадь в 5118 м2, по-видимому, почти исчерпавшую территорию могильника 4.

Наблюдения, сделанные при раскопках, позволяют с уверенностью определить памятник как большой могильник бронзовой эпохи, на месте которо¬го гораздо позднее, в гляденовское время, существовало селище, опублико¬ванное Н. А. Прокошевым 5.

Несмотря на плохую сохранность костей, на могильнике зафиксированы очертания 10 могил. По расположению вещей реконструирована 101 могила. Можно предположить еще 80—90 могил (по разрозненным предметам на раскопанной площади). Всего, таким образом, могильник состоял не менее чем из 200 отдельных могил.

Часть могил была очень неглубокой; наиболее глубокие захоронения не превышали 1,15 м от современной поверхности; наибольшее число могил падает на глубину 30—40 см. Это делает понятным первоначальное мнение А. В. Шмидта о поверхностных погребениях в Турбине. Но несколько хорошо прослеженных могил опровергают это предположение.

Почти все могилы, судя по их очертаниям и размерам, служили для одиночных трупоположений. Преобладает ориентировка могил с северо-востока на юго-запад и с северо-запада на юго-восток. Ориентировка скелета установлена лишь один раз: погребенный был положен головой на юго-запад. Четыре могилы имели подквадратную форму и были, по-видимому, коллективными, что подтверждается и обилием погребального инвентаря в них.

Количество и ценность погребального инвентаря в могилах очень неодинаковы. Погребальные комплексы некоторых богатых могил дают возможность установить принадлежность их мужчинам или женщинам. Для мужских могил характерно обилие боевого оружия (бронзовые вислообушные топоры, топорики-клевцы, копья, кинжалы, кремневые наконечники стрел); для женских — серебряные и бронзовые украшения, ножи, шилья. Бронзовые кельты и клиновидные топоры, функционально соответствовавшие кремневым клиновидным топорам балановских и фатьяновских погребений, входили в состав и мужских, и женских погребальных инвентарей и служили прежде всего орудиями труда; установлен их поперечный насад на коленчатую рукоять. Общеупотребительными были также бронзовые и широкие кремневые ножи, а также и нефритовые кольца, хотя последние чаще встречались в женских могилах.

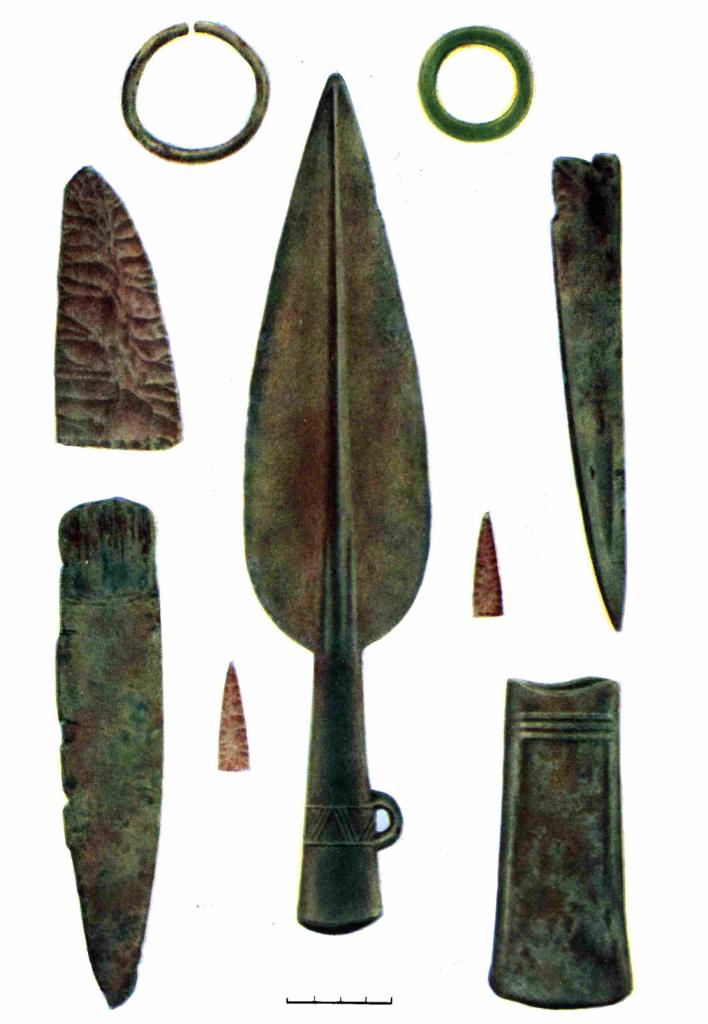

Коллекция предметов материальной культуры из Турбинского I могильника необычайно богата (рис. 23). Достаточно сказать, что в нем найдено 11 наконечников копий (в том числе одно серебряное), три вислообушных топора, 44 кельта, 40 ножей, 23 височных кольца, 36 нефритовых колец, 31 кремневый нож, 189 кремневых наконечников стрел и т. д.

Сопоставление вещевых комплексов исследованных могильников турбинского типа показывает, что они не тождественны друг другу. Инвентарь в близко расположенных (на расстоянии 3 км) могильниках (Турбинского I, Турбинского II и Усть-Гайвенского) различен. Их особенности следует рассматривать не как локальные, а как хронологические.

Относительно поздние формы кельтов и копья из Усть-Гайвенского могильника 6, приближающиеся к ананьинским, заставляют считать его позднейшим. С другой стороны, то же копье и кельт, орнаментированный свисающими ромбами, приближают этот могильник к Сейминскому 7, к которому по кривому ножу с фигурками баранов близок Турбинский II могильник 8. Наконец, наиболее далеки типологически комплексы Усть- Гайвенского и Турбинского I могильников. Это позволяет установить хронологическую последовательность, в которой древнейшим оказывается Турбинский I могильник, за ним идут Сейменский и Турбинский II и позднейшим будет Усть-Гайвенский 9.

Абсолютная дата Турбинского I могильника определяется путем синхронизации его с Бородинским кладом (к которому он ближе, чем Сейма) и, далее с шахтовыми гробницами Микен конца XVI — начала XV вв. до н. э. Сейминский могильник, синхронный Покровскому могильнику срубной культуры, датируется серединой XV в. и Усть-Гайвенский — началом XIV в. до н. э. Удревнение начальной даты абашевской культуры Приуралья 10 подтверждает указанную дату Турбина I.

Рис. 23. Вещи из 1-го Турбинского могильника. Бронзовый нож; копье; клевец; кельт; серебряное височное кольцо; кольцо из зеленого нефрита; кремневый нож; наконечники стрел. Из раскопок О. Н. Бадера в 1959 и 1960.

Каменный инвентарь Турбинского I могильника полностью соответствует формам орудий соседних поселений гаринского типа, что позволяет связывать турбинские могильники с обширной группой хорошо изученных

в последние годы поселений 11 и выделять их в особую турбинскую культуру 12.

Турбинские племена занимали обширные пространства Среднего Прикамья и в культурном отношении подразделялись на две локальные группы: усть-чусовскую и осинскую. Сформировавшись на основе местного, камского неолита, турбинская культура прошла в своем развитии два этапа: гаринский (с XVIII по XIV в. до н. э.) и борский (с XIV по XII в. до н. э. включительно) 13. Могильники турбинского типа, следовательно, относятся ко второй половине гаринского этапа.

Турбинская культура имела тесные связи с Зауральем, откуда привозились на Каму по Чусовой бронза 14, по-видимому, нефрит и даже керамика и некоторые каменные изделия.

Но западные связи турбинцев в этническом смысле представляются более тесными. Близость турбинской культуры на ее раннем этапе с волосовской культурой Камского и Окского Поволжья и Северо-Запада прослеживается в тождестве форм четырехугольных полуземлянок и по керамике; например, в растительных примесях к глиняному тесту сосудов, в орнаменте в виде «шагающей гребенки» и пр. Этим можно объяснить сходство Сейминского могильника с Турбинскими могильниками на Каме.

Складывается представление о существовании во II тысячелетии до н. э. в Волгокамье обширной сейминско-турбинской историко-культурной области, занятой несколькими родственными культурами. Племена указанной области следует рассматривать как предков позднейшего пермско-финского и волго-финского населения тех же территорий, что отмечено на палеоэтнографической карте Северо-Восточной Европы 15.

К содержанию 100-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- С. И. Сергеев. Отчет о деятельности Археологического отдела Пермского музея за 1891—1895 гг. ТПУАК, вып. III, Пермь, 1896; А. А. Спицын. Археологический альбом ЗРОРАО, т. XI, 1915, стр. № 234, рис. 19. ↩

- A. Schmidt. Die Ausgrabungen bei dem Dorf Turbina an der Kama. FUF. An* zeiger, Bd. XVIII, 1—3, 1926; А. А. Спицын. Турбинские находки. «Пермский краеведческий сборник», вып. 2. Пермь, 1926, стр. 5. ↩

- Л. Я. Крижевская и Н. А. Прокошев. Турбинский могильник на р. Каме (по материалам раскопок 1934—1935 гг.). Сб. «Исследования по археологии СССР». Ленинград, 1961. ↩

- О. Н. Бадер. Новые раскопки Турбинского I могильника. ОКВЭ, вып. 1, 1959; он же. Работа Боткинской археологической экспедиции в 1960 г. ВАУ, вып. 2. Свердловск, 1962. ↩

- Н. А. Прокошев. Селище у дер. Турбино. МИ А, № 1, 1940. ↩

- О. Н. Бадер. Усть-Гайвенский могильник и Подгремячское местонахождение турбинского типа на Каме. УЗПГУ, т. IX, вып. 3. Харьков, 1953. ↩

- В. А. Городцов. Культуры бронзовой эпохи в Средней России. Отчет Российского исторического музея за 1914 г. М., 1915. ↩

- О. Н. Бадер. Второй Турбинский могильник. КСИА, вып. 86, 1961. ↩

- О. Н. Бадер. Работы Боткинской Археологической экспедиции за 1960 г. ВАУ, вып. 2, 1962, рис. 34. ↩

- К. В. Сальников. Некоторые сведения об эпохе бронзы Южной Башкирии. «Башкирский археологический сборник». Уфа, 1959. ↩

- О. Н. Бадер. Поселения турбинского типа в Среднем Прикамье. МИА, № 99, 1961. ↩

- О. Н. Бадер. Могильники турбинского типа и их связь с поселениями. «Археологический сборник» Государственного Эрмитажа, № 6. Л., 1964. ↩

- О. Н. Бадер. Поселения у Бойцова и вопросы периодизации среднекамской бронзы. ОКВЭ, 2, 1961. ↩

- Ю. М. Абрамович. К вопросу о происхождении металлургического сырья в Прикамье во II тысячелетии до и. э. УЗПГУ, т. XI, вып. 3. Харьков, 1956. ↩

- О. Вahdег. Kulturen der Bronzezeit in Zentralrussland. SMYA, 59, 1. Helsinki, 1957. ↩