К содержанию 49-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

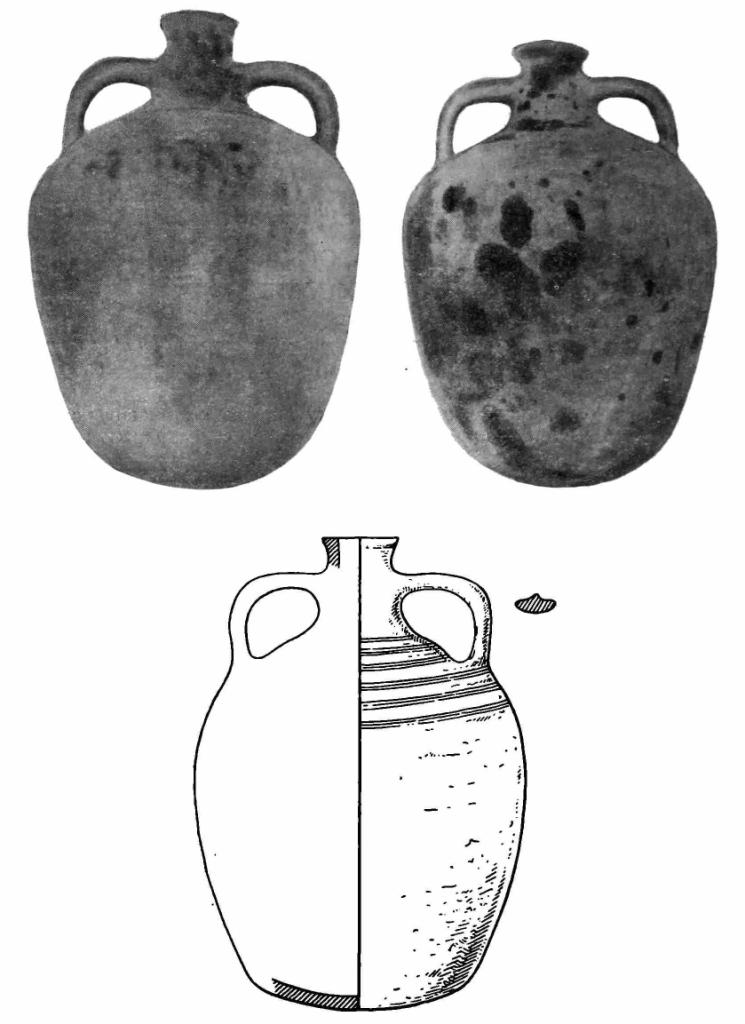

В 1950 г. на Таманском полуострове, на территории МТС в районе ст. Сенной, при рытье ямы под известь найдены три средневековые амфоры (рис. 52), наполненные на три четверти темной жидкостью, обладающей типичным нефтяным запахом и по внешнему виду не отличающейся от современной нефти 1. Горла амфор, по словам рабочих, были плотно закупорены глиняными пробками 2.

Место находки обследовано автором настоящей статьи совместно с А. В. Мартыновой. Установлено, что амфоры обнаружены на расстоянии приблизительно 300 м от берегового обрыва, на глубине около 1 м в суглинистом грунте, и стояли в один ряд. Никаких следов позднейших ям или нарушения грунта не прослеживалось. К северу от местонахождения амфор, на расстоянии 200 м, расположено городище, отождествляемое большинством исследователей с античным городом Кепами. Систематических исследований городища до сих пор не производилось. Сборы подъемного материала, а также изучение стратиграфии культурных напластований в искусственных обнажениях показывают на наличие довольно мощного средневекового слоя 3. Таким образом, найденные амфоры связываются с городищем.

[adsense]

Анализ жидкости, находившейся в амфорах, произведен в Центральной научно-исследовательской лаборатории объединения «Краснодарнефть» и показал, что в сосудах хранилась нефть.

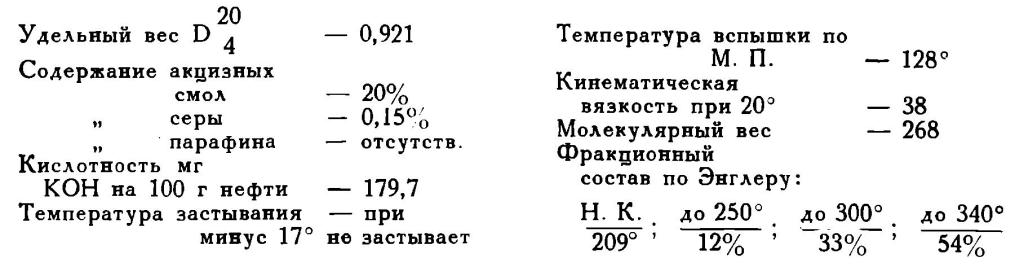

Физические свойства и состав ее следующие 4:

Анализ показал также отсутствие в нефти бензиновых фракций. Кроме того, отмечается необычайно большая кислотность, однако у современной нефти на Кубани такая кислотность не редка 5.

Рис. 52. Средневековые амфоры с нефтью с Таманского полуострова

«Аналитические данные показывают, что длительное хранение нефти в глиняной посуде не повлияло на физические свойства и состав нефти; некоторые изменения в качественных показателях нефти (содержание смол, кислотность, фракционный состав) произошли за счет легких углеводородов, диффундирующих через стенки сосудов в землю» 6.

П. И. Цыганок и Т. А. Зернышко, производившие анализ, считают, что «при сравнении данных, полученных из амфор, с современными нефтями находим наибольшее сходство нефти из амфоры с нефтями Керченского полуострова. Особенно заметным сходством обладает нефть из амфор с нефтями Таганской, Коджаларской, Кармыш-Келичинской и Султанской антиклиналей» 7.

Амфоры могут быть датированы только на основании анализа их формы, так как никаких других материалов вместе с ними не найдено. Все три сосуда совершенно однотипны. Они имеют широкое округлое тулово с закругляющимся дном, сравнительно высокое для данного типа амфор горло с хорошо выраженным, слегка отогнутым венчиком. Ручки отходят значительно ниже венчика, приблизительно от середины горла, и сначала идут почти горизонтально, а затем, закругляясь, падают вниз к широким плечикам. На ручках — продольное выступающее ребро, подчеркнутое неглубокими желобками по его сторонам. По плечикам нанесен гребенчато-линейный орнамент, состоящий из шести поясков узких врезанных линий, идущих по три вместе. Остальная часть тулова гладкая. Глина у двух амфор желтая, у третьей — красноватая, хорошо промешанная, без видимых включений.

Общие контуры тулова найденных амфор сближают их с амфорами ІХ-Х вв., между тем как форма горла и ручек характерна для более ранних типов. В этом отношении найденные сосуды приближаются к амфорам VIII в. 8, однако последние имеют более вытянутую стройную форму и желобчатую обработку поверхности тулова 9. Фрагменты амфор, аналогичных описываемым, были найдены на степных поселениях Цимлянского района (левобережном Саркелском и Потайновском) и на поселении на Золотой Косе близ Таганрога. М. И. Артамонов, описывая данный тип амфор, отмечает сравнительно высокое горло с ручками, расходящимися в стороны от его верхней части и падающими на широкие бока. Причем ручки имеют особое продольное ребро, ограниченное неглубокими желобками. Поверхность тулова гладкая; по плечикам встречаются украшения в виде полос из горизонтальных или волнистых гребенчатых линий 10. Сравнивая эти типы амфор с другими, М. И. Артамонов в хронологическом отношении ставит их после амфор салтовского типа, подчеркивая, что они получают «совершенно новые признаки в виде гладкой поверхности и гребенчато-линейных украшений» 11, и датирует их приблизительно X в., считая более ранними, чем грушевидные амфоры с низким горлом и поднимающимися кверху ручками.

Весьма близок по общим контурам описываемым амфорам амфоровидный сосуд из Гнездова с древнерусской надписью. Курганный комплекс, в котором найден гнездовский сосуд, датируется первой четвертью X в. 12 Еще более близкой является амфора, найденная близ ст. Пролетарской на Маныче (хранится в Новочеркасском музее 13). А. Л. Якобсон считает ее «своеобразным вариантом» второй хронологической подгруппы амфор так называемого салтовского типа и датирует IX в. 14 Можно указать еще на находку аналогичной амфоры в разрушенном погребении Фанагорийского некрополя (некрополь А, раскопки 1936 года), но так как другого инвентаря здесь не было, то погребение осталось не датированным. Приведенные выше аналогии позволяют датировать найденные на Таманском полуострове амфоры с нефтью IX — началом X в.

Находка амфор с нефтью представляет значительный интерес, указывая на местную ее добычу (о чем говорит анализ нефти) и, повидимому, на довольно широкое использование. Подтверждение этому мы находим также и в письменных источниках. Константин Багрянородный сообщает, «что за городом Таматархою имеется много источников, извергающих нефть»; далее он пишет: «Должно знать, что в Зихии у местности Паги, лежащей в сторону Папагии, где живут зихи, есть девять источников, извергающих нефть. Масло этих девяти источников не одноцветно, но одни из них красные, другие желтые, третьи черноватые. Должно знать, что в Зихии, в местности, называемой Папаги, где вблизи находится селение, называемое Санакси, что значит «пыль», также есть источник, извергающий нефть. Должно знать, что там имеется и другой нефтяный источник в селении, носящем название Хамух. Хамух было имя древнего мужа, основавшего это селение, поэтому и селение это было названо Хамух. Эти места отстоят от моря на один день конного» 15. Зихия начиналась, по свидетельству того же писателя, от реки Укрух (повидимому, черноморского рукава Кубани), на расстоянии 18 или 20 миль от Таматархи 16. Таким образом, в X в. нефтяные источники были широко известны как на Таманском полуострове, так и в непосредственной близости от него. Для Керченского полуострова засвидетельствована добыча нефти еще в IV—V вв. н. э. 17

К сожалению, мы в настоящее время не располагаем анализом современной таманской нефти, которая должна быть близка керченской, что лишает нас возможности окончательно решить вопрос о месте добычи найденной в амфорах нефти. По составу своему, как указано выше, она наиболее близка нефти из крымских месторождений, что должно было бы указывать на доставку нефти в то время на Тамань с Керченского полуострова. Между тем свидетельство Константина Багрянородного дает право предполагать и местную добычу.

О способах добычи некоторое представление могут дать сохранившиеся описания более позднего времени. На Кубани в XIX в. нефть добывали очень примитивным способом — при помощи неглубоких открытых колодцев, откуда ее вычерпывали ведрами. Еще в середине XIX в. местное казачье население добывало нефть таким способом в ряде пунктов Таманского полуострова. Кроме того, на меновой торг в ст. Варениковскую черкесы привозили нефть, добываемую ими во многих местах Натухайсхого округа (территория древней Зихии). Вполне вероятно, что в этих же местах нефть могли добывать и в эпоху средневековья.

К содержанию 49-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

Notes:

- Н. В. Анфимов. Новые материалы по меото-сарматской культуре Прикубанья КСИИМК, ВЫП. XLVI, стр. 85. ↩

- Амфоры хранятся в Темрюкском музее. ↩

- Средневековый слой на городище отмечает также А. С. Башкиров («Археологическое обследование Таманского полуострова летом 1926 г.»). В «Тр. этнографо¬археологического музея МГУ». М., 1927, стр. 37. ↩

- П. И. Цыганок и Т. А. Зернышко. Нефть, хранимая с VI в. н. э. «Нефтяное хозяйство», 1951, № 8, стр. 81. ↩

- П. И. Цыганок и Т. А. Зернышко. Ук. соч., стр. 81. ↩

- П. И. Цыганок и Т. А. Зернышко. Ук. соч., стр. 81. ↩

- Там же. ↩

- М. И. Артамонов. Средневековые поселения на Нижнем Дону. Л., 1935, стр. 72, рис. 35, 2. ↩

- А. Л. Якобсон. Средневековые амфоры Северного Причерноморья. СА. т XV. 1951, стр. 331, рис. 4, 16—18. ↩

- М. И. Артамонов. Ук. соч., стр. 71, рис. 33, 34. ↩

- Там же, стр. 73—74. ↩

- Д. А. Авдусин. Раскопки в Гнеэдове. КСИИМК, вып. XXXVIII, стр. 77—79, рис. 36, а. ↩

- А. Л. Якобсон. Ук. соч., стр. 331, рис. 4, 20. ↩

- А. Л. Якобсон. Ук. соч., стр. 333, 334. ↩

- Константин Багрянородный. Об управлении государством. «Известия ГАИМК», 1934, вып. 91, стр. 44. ↩

- Там же, стр. 21. ↩

- В. Ф. Гайдукевич. Боспорское царство. 1949, стр. 481—482. ↩