К содержанию 175-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

1. Культовые камни. Псковские языческие древности пока не привлекали внимания исследователей. Можно отметить только статью Ф. Д. Гуревич, посвященную себежским идолам 1. Гораздо шире, чем идолы, представлены на Псковщине культовые поклонные камни с изображениями или без них, пользующиеся часто остаточным почитанием местного населения. С этими камнями в ряде случаев связаны предания и легенды. Единственная статья по восточноевропейским культовым камням на русском языке принадлежит А. А. Формозову. Исследователь относит камни-следовики к эпохе бронзы 2. Можно согласиться с автором в том, что изображения следов на камнях появляются в бронзовом веке. Однако это относится преимущественно к контурным изображениям типа следов на камне «Щеглец» и его аналогам в Швеции 3. Камни использовались как объекты культа очень длительное время; реликты этого использования дожили до настоящего времени. Это доказывается, между прочим, находками культовых камней на средневековых курганных насыпях 4.

Сведения о культовых камнях Псковской области (их трактовали также как межевые, путевые и т. д.) рассеяны по самым различным изданиям 5. Специально поисками культовых камней здесь занимались краеведы С. Н. Ильин и А. А. Попов 6. На микрорегиональную связь культовых камней с длинными курганами указывал К. М. Плоткин, основываясь на некоторых данных по северной части Псковской области 7. Автором настоящей статьи проводился сбор сведений о культовых камнях путем опроса местного населения в процессе археологических разведок в Псковской области. Получена также информация от исследователей, имевших какие-либо сведения по данной категории древностей 8.

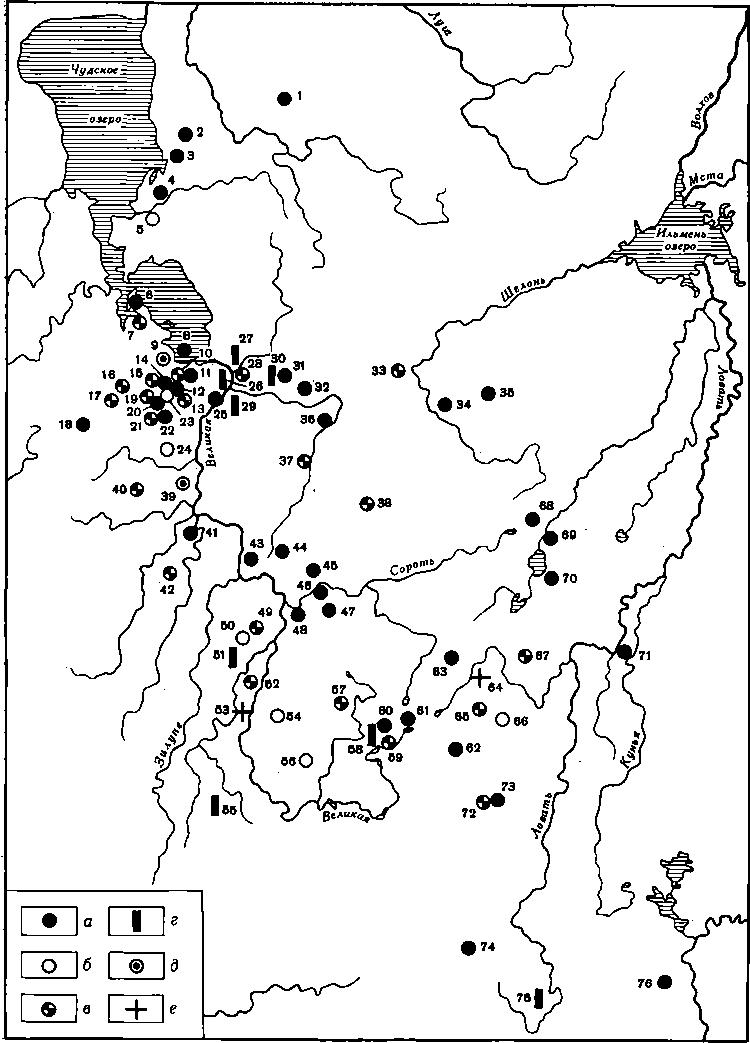

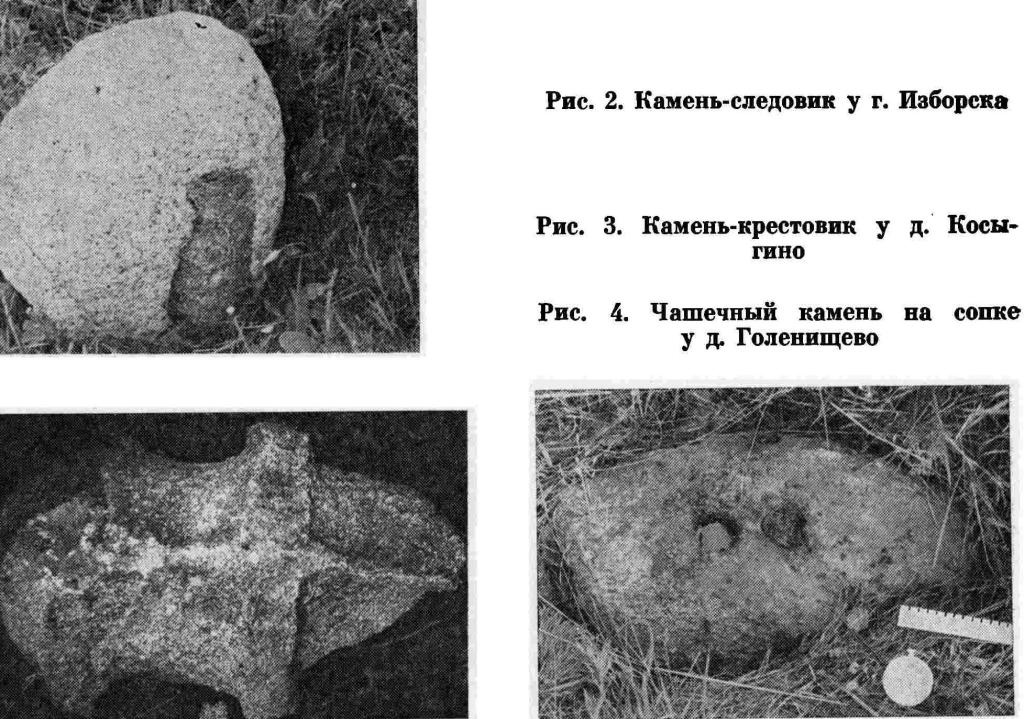

В настоящее время на территории Псковской области известно не менее 67 культовых камней. Среди них наиболее широко представлены камни-следовики. Они известны в 35 пунктах (рис. 1). Наиболее обычным на этих камнях является выбитое углубленное изображение отпечатка человеческой ступни, как правило, с имитацией обуви, но иногда встречаются изображения босой ступни. Эти изображения в ряде случае сопровождаются углублениями в виде следов животных (рис. 2): конского копыта, медвежьей лапы, овечьего следа. Из других знаков зафиксированы отпечатки человеческой руки, стрелка, черта, котел (?), ключ (?). Среди знаков преобладают изображения следов человека и животных, причем изображение ступни человека почти обязательно.

Легенды и предания, связанные с камнями-следовиками, носят, как правило, характер позднейших наслоений христианского периода. Таковы камень «Ольгин след» у дер. Выбуты, «следок ангела» на оз. Земск и др. Популярность камней была очень велика, поэтому некоторые из них были использованы церковью, и над ними сооружены часовни. Некоторые легенды, может быть, относятся к первоначальному пласту представлений. Так, камень с изображениями двух ступней у дер. Заклинские Горки связывается с отступлением «Литвы» во время войны. Камень-следовик у дер. Зряковская Гора, по преданию, приносил удачу на охоте, так как на человеческий след приходили лоси, медведи и другие звери, где их ждали охотники.

Более цельную картину дают этнографические данные. С камнями связываются лечебные функции. Так, вода из углубленного отпечатка ступни на камне-следовике у дер. Велье использовалась для лечения глаз. Вода из углубления в виде руки в камне у дер. Шитики также использовалась для лечения различных недугов. Камням приносили жертвы. Так, к камню-следовику и священному колодцу у дер. Печки приносили полотенца, платки, деньги; к камню-следовику у дер. Котья Гора — овощи и венки из цветов. Наиболее полная картина почитания камня описана в 1890 г. Ю. А. Трусманом у дер. Мегузицы 9. Это так называемый Теплый камень, некогда находившийся на кургане и имевший изображения двух человеческих ступней. К камню в Иванов день приносили дары — масло, творог, лепешки, яйца. В часовне над камнем совершались молебны, после чего на камне зажигалась свеча и на него бросали в жертву творог или масло. Различные дары, раздаваемые при этом нищим, обязательно предварительно клались на камень или же ими прикасались к нему. Отмечено, что в обряде принимали участие почти исключительно только сету. В Эстонии зафиксирован обряд поклонения камню у дер. Пелси. На камень клали белую и черную шерсть, головы и ноги баранов, убитых там же, у камня 10.

Рис. 1. Культовые камни и каменные идолы в Псковской области. а — камни-следовики; б — чашечные камни; в — камни без знаков, с нестандартными знаками; г — идолы; в — камни, на которых совмещаются знаки разных систем; е — камни-крестовики.

1 — Заянье; 2 — Трутнево; 3 — Лодыгин Двор, 4— Низовцы; 5 — Ремда; 6 — Шартово; 7 — Кулве; 8 — Земск; 9— Иваново Болото; 10 — Лезги-Гверстель; 11 — Печки; 12, 13 — Изборск; 14, 15 — Лезги; 16 — Печоры; 17 — Тайлов; 18 — Мегузицы; 19 — Кольцово; 20 — Белье; 21 — Бор Бельков; 22 — Косыгине; 23 — Изборск; 24 — Бунгино; 25 — Выбуты; 26—28 — Псков; 29 — Промежица; 30, 31 — Зряковская Гора; 32 — Волково; 33 — Федово; 34 — Заклинские Горки; 35 — Вилошки; 36 — Талец; 37 — Теребош; 38 — Котельно; 39 — Богдаши; 40 — Шатилово; 41 — Гришино; 42 — Кожино; 43 — Шитики; 44 — Дылдино; 45 — Шики; 46 — Посадно Малое; 47 — Бурлово; 48 — Луговка; 49 — Новгородка; 50 — Марамоха; 51 — Вёлье; 52 — Боравы; 53 — Барсаново; 54 — Меньшикове; 55 — Каменец; 56 — Екимово; 57 — Волково; 58 — «Подоржевка; 59 — Ровные Нивы; 60 — Заполицы; 61 — Лялина; 62 — Свинухово; 63 — Олени¬не; 64 — Еремеево; 65 — АнцифорОво; 66 — Голенищево; 67— Гривки; 68 — Сусельница; 69 — Борки; 70 — Беряжа; 7J — Ермаки; 71—73 — Спасское; 74 — Невель; 75 — Жабино; 76 — Александровка-Костино

Рис. 2. Камень-следовик у г. Изборска

Рис. 3. Камень-крестовик у д. Косыгине

Рис. 4. Чашечный камень на сопке у д. Голенищево

В древнерусском язычестве только одно божество обладало теми функциями, которые присущи камням-следовикам. Это — Велес. В Густынской летописи он упоминается на втором месте после Перуна: «Вторый Волос, бог скотий, бяше у них во великой чести» 11. Идол Велеса упоминается в источниках 12. Камни-следовики, видимо, составляли другую инкарнацию этого божества, по-видимому, занимавшего в древнерусском языческом пантеоне особое место 13.

Размеры человеческих следов на камнях различны — от «детского» 14,5 см (оз. Земск) до 52 см (дер. Новая, Калининская обл.) 14. Следует отметить, что из духов природы изменять свой рост может только леший, который принимает вид «человека огромного роста (с лесом вровень)» 15. Из соотношения, по которому длина ступни человека составляет 15% его роста, при следе длиной 52 см получаем рост 3,46 м («С лесом вровень»). Леший же имеет определенную связь с животным миром: может принимать облик некоторых животных, помогает пасти скот, распоряжается лесными зверями, помогает при охоте. Леший кормит хлебом стадо волков 16. Отпечатки волчьих лап известны на следовиках в Литве и Калининской области 17. Относительно линии соотношения Велес — леший следует заметить, что образ лешего может быть связан с позднейшим переосмыслением имени и функций Велеса. Нечто подобное можно заметить и в образе христианского Власия, который исцелял болезни собиравшихся к нему зверей 18 и во многом заместил функции покровителя скота в уже христианизированной стране. Возможно, что образ Велеса после христианизации подвергся дуалистическому делению.

Более редкие камни-крестовики (их известно четыре) представляют собой выпуклые или углубленные изображения креста на поверхности камня (рис. 3). Обычно с ними также связаны поверья. Крест может взаимовстречаться с другими знаками — ступнями и трезубцем 19.

Чашечные камни представляют особую категорию культовых камней. На них имеются характерные круглые углубления различной величины и в разном количестве. Один из таких камней с двумя углублениями был обнаружен на вершине сопки у дер. Голенищево (рис. 4). Известен один случай взаимовстречаемости чашки со знаками, обычными для следовиков 20. Чашечные камни появляются, однако, раньше следовиков и, вероятно, существуют весьма длительное время 21.

Кроме камней названных типов, известно 24 камня с изображениями козьих рогов, трезубца, круга, рыбы, треугольников, овала, ромба и серпа (?), с углублениями неправильной или грушевидной в плане форм и др. Некоторые из этих камней, как и следовики, использовались как лечебные и жертвенные камни.

2. Каменные идолы. Каменные языческие идолы в Псковской земле известны по преданиям, письменным источникам и случайным находкам.

В материалах анкетных опросов Н. Ф. Окулич-Казарина сохранилось одно из упоминаний: «Вблизи города Торопца по Великолуцкому тракту есть так называемая „Поклонная Гора“, где, по преданию, стояли языческие идолы» 22. В рукописи И. Н. Ларионова имеется следующее сообщение: «На высокой Зряковской горе, близ проезжей дороги, еще в недавние времена стоял каменный истукан, высеченный из большого валуна…». С идолом была связана легенда о каменном человеке. У подножия той же Зряковской горы лежал камень-следовик 23.

Сведения Иоганна Давида Вундерера, путешествовавшего по России, опубликованы И. Токмаковым и Ф. Аделунгом 24. Вундерер сообщает, что близ Пскова в конце XVI в. стояли два каменных антропоморфных изваяния: Услад с крестом в руке и Коре, стоящий на змее с мечом в одной руке и с перуном в другой. Послание Памфила 1505 г. упоминает кумирское празднование и идолослужение 25. Церковнославянский словарь Г. Дьяченко знает оба термина: идолослужение — это чествование идолов жертвами, а кумир — это то же, что идол 26. Тот же Памфил «укоряет наместника и прочих йсковских начальников за попущения продолжаться сим развратам» 27.

На 30-е годы XVI в. приходится миссия монаха Ильи по искоренению язычества в Водской пятине. Разрушались храмы, срубались и сжигались священные рощи, бросались в воду камни и проводилось крещение еще некрещеных 28. Не исключено, что в это время подобная деятельность церкви могла иметь место и в Псковской земле, где последнее почитание священной сосны зафиксировано в XVIII в. 29

Наиболее важна в сообщении Вундерера атрибуция языческих богов: в Корее легко узнается Хоре, Услад упоминается Г. Успенским: «Ослад или Услад киевский бог пиршеств, веселия и забав… Кумир сего божества был в числе прочих, воздвигнутых в Киеве и потом низверженных Великим Князем Владимиром I» 30. Функции Услада частично совпадают с функциями Ладо, который стоит в Густынской летописи на четвертом месте: «Четвертый Ладо (си ест Pluton), бог пекелный; сего верили быти богом женитвы, веселия, утешения и всякого благополучия..» 31. Соотно¬шение Услада и Ладо не вполне ясно: одно это божество или два различных.

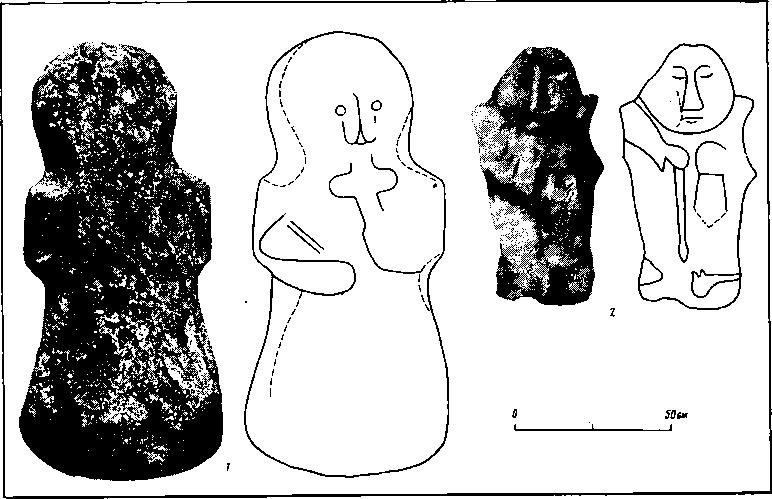

На городище Савкина Горка, в Пушкиногорском заповеднике, стоит антропоморфная фигура языческого божества, найденная в районе дер. Велье. По очертаниям фигура крестовидная. Голова округлая, руки переданы боковыми выступами. На лицевой части головы выделяются глаза и схематично моделированный углубленными линиями на плоско¬сти нос. В левой руке идол держит крест с округлыми боковыми лопа¬стями (рис. 5, 1). Это, очевидно, Услад.

Хоре в Густынской летописи упоминается в самом конце, однако, стоит в перечне Дажбога, Стрибога, Семаргла и Мокоша 32. Это один из богов Владимирова пантеона 33.

В Псковском музее хранился каменный антропоморфный идол, найденный в ручье Промежица близ Пскова 34 и утраченный в период Великой Отечественной войны. Судя по фотографии 35 идол имел слабо моделированные руки, причем в правой он держал стрелу с достаточно четко выраженным наконечником, а в левой — клинок (рис. 5, 2). По церковнославянскому словарю, перун — это громовая стрела 36. Таким образом, псковский идол — скорее всего Хоре. Очень вероятно также, что моделированный в камне наконечник перуна или громовой стрелы дал название «громовым стрелкам» неолитической эпохи, бытовавшим в качестве лечебно-магических предметов в среде дореволюционного русского населения 37. По сообщению И. Н. Ларионова, в начале XX в. в Пскове еще можно было видеть каменные антропоморфные изваяния, напоминавшие по облику Промежицкого идола. Одно из этих изваяний хранилось в часовне близ Власьевской башни, другое стояло в районе Елиазаровского кладбища на Завеличье. С этими идолами были связаны различные поверья. По сведениям В. И. Михайлова, каменный антропо¬морфный идол высотой 1,2 м находится у дер. Подоржевка 38.

Рис. 5. Каменные идолы (фото и прориси)1 — д. Велье; 2 — руч. Промежица

Идолы Себежского музея, опубликованные Ф. Д. Гуревич, неодинаковы. Один из них антропоморфный, найден на территории бывшего Идрицкого района, в болоте. Он представляет собой изображение головы человека в остроконечной шапке с меховой опушкой. На лице моделиро¬ваны глаза, нос, рот. Другой идол — Пестун — из дер. Каменец Себежского района представляет собой изображение женской груди. Еще один фаллусообразный каменный идол найден у дер. Жабино 39.

Вертикальный менгирообразный камень у дер. Гривки 40 не укладывается в общую типологию культовых камней не только Псковской области, но и соседних областей. Ближайшие менгирообразные камни известны только на Кавказе и в Закавказье. Это заставляет искать ему другую трактовку. В обкладке этого камня сохранилось 4 валуна; вероятно, их было 5 или 6, так что внешний диаметр обкладки составляет 2,8—3 м. В разрезе камень подчетырехугольный. С ним связано поверье, что если камень будет наклоняться (что с ним часто бывает), то era нужно выравнивать и ставить вертикально. Общая высота камня 2,1 м; вероятно, он был еще выше. До того как камень был сломан несколька лет тому назад, жители находили в нем сходство с человеческой фигурой и называли «солдатом» (последнее ассоциируется с легендой об окаменевшем воине у дер. Зряковская Гора) 41.

Единственным объяснением всех приведенных данных может быть только то, что камень представлял собой основание идола (вероятно, антропоморфного), верхняя часть которого была сколота в период христианизации.

Следы язычества прослеживаются в топонимике Псковской земли — Перынь под Псковом, урочище Яриловка близ дер. Выбуты, дер. Чернобожье в Дновском районе и др.

К содержанию 175-го выпуска Кратких сообщений Института археологии

Notes:

- Гуревич Ф. Д. Каменные идолы Себежского музея.— КСИИМК, 1954, № 54, с. 176-179. ↩

- Формозов А. А. Камень «Щеглец» близ Новгорода и камни-следовики.— СЭ, 1965, № 5, с. 131—134. ↩

- Forrer R. Urgeschichte des Europaers. Stuttgart, 1908, S. 302; Historiska Nu- hetter. Stokholm, 1976, 3, S. 31. ↩

- У дер. Мегузицы: Трусман Ю. А. Полуверцы Псково-Печерского края. — Живая старина. Отд. этнографии. СПб., 1890, вып. 1, с. 41; Тайлово: (Заборовский А. А.). Доклад члена Псковского Археологического общества А. А. Заборовского на заседании 29 октября 1899 г.— Журнал заседаний ПАО 29 ок¬тября 1899 г. Псков, 1899, с. 8; Теребош: Древлехранилище Псковского музея-заповедника, ф. ПАО, 1912, д. 2003, л. 560. ↩

- Ушаков Ф. А. Описание древних городищ, городцов, курганов, валов, каменных крестов, мостов и камней с от¬печатками разных предметов, сохранившихся в Псковской губернии. Псков, 1897, с. 14, 19, 23; Окулич-Казарин Н. Ф. Материалы для археологической карты Псковской губернии.— Труды ПАО, 1914, вып. 10, с. 163, 168, 170, 195, 199, 210—211, 250, 255; Он же. Дополнения и поправка к «Материалам для археологической карты Псковской губернии».— Труды ПАО, 1915, вып. И, с. 126, 130; Древлехранилище Псковского музея-заповедника: ф. ПАО, 1912/2003, л. 307, 395, 560, 794 (об.); 1913/2004, л. 977; Панов Н. А. Летопись г. Острова и его уезда Псковской губернии. Остров, 1913, с. 76, 87; Буцевич В. А. Гнильский погост (Островского уезда).— Псковские губернские ведомости, 1875, 38; Быстров Н. Намогильные кресты Елинского прихода и его окрестностей (Островский уезд).— Псковские губернские ведомости, 1898, И; Картавцов И. М. Из Псковской старины.— Сборник Псковской губернской ученой архивной комиссии. Псков, 1917, вып. 1, с. 56, 57; Археологические исследования Опочецкого уезда.— ИАК, 1914, прибавл. к вып. 52, с. 29; Спицын А. А. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом от¬ношении.— ЗРАО, 1897, т. IX, вып. 1—2, с. 270; Bogouschefski N. С. General description of the Great Barrows of Kokotowi, near the village of Ardasche- wo in Sapolia, Russia.— The Journal of the Antropological institute of Great Britain and Ireland, 1872, vol. II, p. 199—201; Архив САИИЭ: 1937— 38/111:5; 1937/112:15, с. 14, 23, 35, 39; 1937/110:4; 1922/110:1, с. 46, 111:1, с. 30. ↩

- Попов А. А. Тайны каменных знаков.— Наука и жизнь, 1964, № 6, с. 135—139. Кроме того, сведения о камнях встречаются в отдельных газетных и журнальных статьях. Библиография см.: Формозов А. А. Камень «Щеглец»… с. 134—136. В дополнение к этой библиографии можно отметить: Попов А. А. Знаки на камнях.— Псковская правда, 1964, с. 199. ↩

- Плоткин К. М. Псков и его округа во второй половине I тысячелетия н. э.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1980, с. 11. ↩

- Разведочные работы автора в Дновском, Локнянском и Бежаницком районах Псковской обл. в 1977, 1979, 1980 гг. Автор признателен всем лицам, представившим те или иные сведения по культовым камням: Ю. М. Лесману, Л. Е. Сергеевой, С. П. Михайлову, М. Э. Щербаковой, В. И. Михайлову, И. И. Лагунину, Н. П. Осиповой и др. ↩

- Трусман Ю. А. Полуверцы Псково-Печерского края, с. 40—42. ↩

- Архив САИИЭ 1938/111 : 7. ↩

- Хрестоматия по русской истории. М.; Пг., т. I, 1923, с. 43. ↩

- Жития святых, м-ц июль, в двух частях. Киев, 1875, л. 9 (об.) — 10. ↩

- Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914, с. 311—313. ↩

- Попов А. А. Тайны каменных знаков, с. 137. ↩

- Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре.— М., 1975, с. 167. ↩

- Померанцева Э. В. Мифологические персонажи…, с. 167—170. ↩

- Топоров В. Н. Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф.— Балтославянские этноязыковые контакты. М., 1980, с. 47; данные архива Калининского музея. ↩

- Православная богословская энциклопедия или богословский энциклопедический словарь. СПб., т. 3, 1902, с. 631. ↩

- Ильин С. Н. Новый эпиграфический памятник XII в. в верховьях Волги.— КСИИМК, 1947, вып. XVII, с. 181. ↩

- Данные разведок А. Мануйлова в Печорском районе 1980 г. ↩

- Forrer R. Urgeschichte des Europaers, S. 243—247; см. также: Filip J. Enzyklopadisches Handbuch zur Ur und Fruhgeschichte Europas. Prag, 1969, Bd. 2, S. 1221; Bray W., Trump D. Lexi- kon der Archaeologie. Munchen, 1975, Bd. 2, S. 347, 348. ↩

- Древлехранилище Псковского музея-заповедника: ф. ПАО, 1912/2003, л. 157. ↩

- Древлехранилище Псковского музея-заповедника, ф. И. Н. Ларионова, Легенды озера Чудского. ↩

- Токмаков И. Псков триста лет тому назад. — Сборник материалов для VIII Археологического съезда в Москве, вып. IX. Псковская губерния и ее святыни (история, археология и статисти¬ка). Псков, 1890, с. 3—5; Аделунг Ф. Древнейшие путешествия иностранцев по России.— ЧОИДР, 1863, кн. 2, с. 274. ↩

- Псковские летописи. М.; Л., вып. 1, 1941, с. 90. ↩

- Полный церковно-славянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений), состав. Г. Дьяченко. М., 1900, с. 209, 275. ↩

- Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. СПб., 1827, т. 2, с. 154. ↩

- Трусман Ю. А. Финские элементы в Псковском уезде С.-Петербургской губернии.— Известия РГО, 1885, т. XXI, с. 192, 193. ↩

- Поклонение сосне.— Псковские губернские ведомости, 1864, № 24. ↩

- Успенский Г. Опыт повествования о древностях русских. Харьков, 1818, ч. 2, с. 406. ↩

- Хрестоматия по русской истории…, с. 43. ↩

- Хрестоматия по русской истории…, с. 44. ↩

- ПСРЛ, Л., 1926, т. I, с. 79. ↩

- Каталог музея Псковского Археологического общества. Псков, 1914, с. 1. ↩

- Архив ЛОИА: 1931/743, № 74. ↩

- Полный церковно-славянский словарь…, с. 419. ↩

- Хрестоматия по русской истории…, с. 1, 2. ↩

- Автор приносит благодарность И. Н. Ларионову и В. И. Михайлову за сведения о каменных идолах. ↩

- Станкевич Я. В. К истории населения Верхнего Подвинья в I и в начале II тысячелетия н. э.— МИА, 1960, № 76, с. 115, 116, 121. ↩

- Древлехранилище Псковского музея-заповедника: ф. ПАО, 1912/2003, л. 395. ↩

- Древлехранилище Псковского музея- заповедника, ф. И. Н. Ларионова. Легенды озера Чудского. ↩